الفاندالــي» تحــت جلــدي

خيري الذهبي

بعد انقلاب حزب البعث في سورية بعدة شهور وكنا عائدين من حمص الى دمشق في سيارة لقريب لي حين أوقفتنا مجموعة من لابسي بدلات العمل العسكرية، فتمتم قريبي السائق من بين أسنانه: الحرس القومي، ثم التفت إلى فتاتين من العائلة كانتا في السيارة، وقال: تضبضبوا !!.

كان رئيس المجموعة التي استوقفتنا شاباً ممن نطلق عليهم اسم «المقهرم» بخصلة شعره المزيتة المتدلية على جبينه والسيجارة في جانب فمه على طريقة جيمس دين، والشطب الرقيق، الشديد الوضوح في خده.

تطاول الشاب برأسه في السيارة، ولعق الصبيتين المنزويتين في السيارة بعينيه، ثم قال بلهجة آمرة كان من الواضح أنه يتعمد المبالغة فيها ليملأ ثيابه: «هوياتكم».

وأخذ الراكبون في استخراج هوياتهم التي أخذ يتأملها في استغراق، ثم طلب هويتي الفتاتين، فأعطتاه الهويتين، وأعطى هوياتنا إلى شاب آخر من الحرس القومي ليطابق الأسماء فيها مع قوائم المطلوبين، أما هويتا البنتين فقد استبقاهما يتأمل حسنهما متجاهلا نظرات الاستنكار في عيون رجال السيارة، وأخيراً لم يستطع قريبي مزيداً من الاحتمال، فقال في لهجة هدأها حتى الحد الأقصى: الهويات لو سمحت. بدنا نمشي.

وعندئذ أطلق عسكري الحرس القومي جوهرته التي لم أنسها منذ ذلك اليوم: «ونحنا؟ ما إجا دورنا؟» فقال قريبي في تغاب: «بإيش؟».

– نركب هالسيارة، ونركب معنا هيك صبايا حلوة، و… أطلق قهقهة فسرت ما لم يقله !!!

تخلى قريبي عن الهويات فقد كان الحصول على هوية جديدة ما يزال سهلاً، فلم تكن سورية قد تحولت إلى دولة أمنية بعد، دولة تفيش «أي تحتفظ بفيش» البصمات العشر لكل مواطن يولد أو يعيش فيها، وقبل أن يفكر حتى في ارتكاب مخالفة سير.

مضينا بالسيارة في عصبية، فهتف الشاب يستمهله: «والهويات»، فرد قريبي مهدداً: «باخدهم من عند معلمك».

كان هذا هو لقائي الأول مع ميليشيات البعث التي لم أكن وأنا الثوري السري الساعي إلى الوحدة، والمعادي للانفصال، لم أكن أعرف أني في موقفي المتعاطف هذا كنت أخالف معظم أهلي الذين كانوا يتعوذون من الشيطان الرجيم منذ أن بدأوا يرون قطعان الحرس القومي تنتشر في الشوارع وتهين المواطنين وتعتدي عليهم.

لم تكن دمشق قد خرجت من ريفيتها في ذلك الحين، فقد كانت عصافير الحسون والشحرور والهدهد جارتنا اليومية في بيتنا في حي القنوات، وكنت إذا ما مشيت بضع مئات من الأمتار وجدتني في عمق الغوطة الغربية، في عمق بساتين كفرسوسة، وهناك ألتقي باللقالق، وطائر أبوزريق، وطائر أبوالفول، وبأنواع انقرضت، أو ابتعدت، أو اختفت، وكنا عصابات الاطفال نغير على الأشجار المثمرة في تلك البساتين من مشمش وتين وتوت شامي فنلتقط ما تصل إليه أيدينا منها، أما الناطور البعيد، فكان يكتفي بمراقبتنا من عرزاله البعيد حتى إذا ما اقتنع أنا أكلنا ما يكفي صرخ من بعيد: ولووووو، فنتبعثر هاربين كصغار الدجاج؟

لم نكن نعرف أنا نعيش في مدينة، فما المدينة إذا كان الريف يتداخل فيها عبر نـُهير القنوات، الغول الذي كان يخطف كل عام طفلاً أو أكثر من أطفال الحارة، وما المدينة التي تخترقها السناجيب والهداهد، والتي يتشكل رعب أطفالها من حكايات الأمهات والجدات عن الضباع التي تهاجم متأخري الساهرين أو تعتدي على مقابرها فتنبش موتاها حارمة لهم من راحة الموت، وما المدينة التي كان سيركها الدائم ضبعاً مربوطاً بجنزير في خيمة ومناد ينادي: «هادا هو الضبع اللي أكل بياع الحلاوة على طريق جوبر» !!.

فجأة قفز البعث إلى مقدمة المشهد، لنكتشف أنا من المدينة، من البورجوازية العفنة بحسب أدبيات البعث التي كانت تتسرب إلي أنا الثوري كما كنت أدعو نفسي، ولكنا للأسف لم نكن بورجوازيين، فقد كان رزقنا كفافنا، و لم نكن عفنين ولا مستغلين، ولكن الكلمات الجديدة هذه أعجبتني، فأخذت أنظر إلى جيراننا وأقربائنا في ازدراء خفي، فليسوا إلا من البورجوازية العفنة، أما نحن الحالمون باستعادة الوحدة بأي ثمن فكان علينا أن ننتظر بضع سنوات لنتعرف على الثمن.

كان الاصطدام الأول مع الحرس القومي الذي افتتحت به هذه الذكريات مقدمة لاصطدامات كثيرة بين الحرس القومي وأهالي الحارة حين كانوا ينتشرون في الشارع الرئيسي وفي الحارات، وكان كل همهم الاصطدام المبرر وغير المبرر مع رجال القنوات، كنت أراهم يتعمدون الاصطدام القاسي بالكتف مع الاستاذ صبري معلم المدرسة الابتدائية، فإذا ما تماسك بعد وقوع أو ما يشبه الوقوع ليحتج بادروه بالشتم، فإذا ما احتج خرجوا من حيث لا يدري وانهالوا عليه بالضرب ولا منجد، وكانت الشائعة آنذاك: إنك لو قطعت زراً من ثوب يلبسه عسكري فقد حكمت على نفسك بالحبس والاعتقال والإهانة. وتكرر التحرش والضرب مع الأستاذ حسني صحفي الحارة، ومع الشيخ حسن إمام الجامع، حتى صار الخوف ساكناً حقيقياً في الحارة وبين أهلها.

الآن وبعد نصف قرن وبعد مراقبة الجيل الثاني من الحرس القومي، وأعني سرايا الدفاع عن «الثورة» ثم الجيل الثالث المسمى بالشبيحة، الآن فقط أدرك أن الأمر لم يكن تهور مراهقين أو قلة أدب من أشقياء لبسوا الزي العسكري، بل كان أمر مهمة موجهاً من قادة البعث وكبراء المخابرات لإذلال وكسر عين الشعب الذي أفسده الفرنسيون فتركوا له حرية التظاهر والاحتجاج وكان هذا جزءاً من عادات شريرة اكتسبها السوريون، وكان لا بد من وضع حد لها، وكان لا بد من جعلهم ينصرفون عن كل سياسة إلا الهتاف لحزب البعث العظيم.

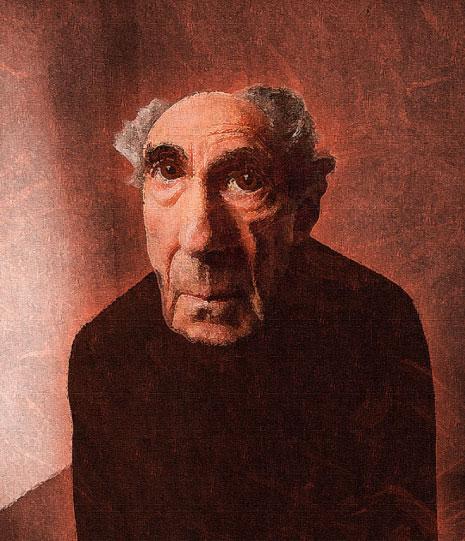

العجوز خالد العظم

كانت الشائعة التي همس بها زميل لي في المدرسة الثانوية شائعة أشبه بالنكتة الجنسية التي كنا حريصين على تبادلها همساً وإعادة توزيعها همساً، سعداء بأنا صرنا كباراً ونعرف أسرار العلاقة بين الرجل والمرأة، كانت الشائعة – النكتة تقول: إن خالد العظم «البورجوازي العفن» والذي كان رئيساً للحكومة زمن الانفصال بل في زمن ما قبل الوحدة، وقبل قدوم رسل الثورة ومعيدي سورية إلى طريق الوحدة، والذي هرب غداة الثورة المباركة في الثامن آذار لاجئاً إلى السفارة التركية، فطارده شبيبة وشابات البعث يرجمون السفارة بالحجارة ويطالبون به لمحاسبته على «جرائمه» !! في إنشاء ميناء مدينة اللاذقية التي ستصبح الرئة البحرية لسورية بعد استيلاء الدولة اليهودية على حيفا، فصارت سورية قارية بلا ميناء، ولمحاسبته على «جرائمه» في استعادة الجباية الهائلة التي كانت بيروت الميناء الجديد الإجباري لسورية تحصلها من الواردات والصادرات السورية !!.

وكان من مقولات العظم إعلانه «وبكل وقاحة» أن رئيس الدولة يجب أن يكون مثل رئيس الشركة أي شركة لا هم له من الرئاسة إلا جعل الشركة تربح، وقد ظلت تربح حتى جاء البعث، وليس كآغا الضيعة يحلب البقرة الداشرة، ثم يتركها تتدبر أمرها كما تشاء، كما سيفعل رجالات البعث فيما بعد.

كانت النكتة تقول: إن خالد العظم كان عجوزاً عنيناً، ولما لم يعد يستطيع إرواء النساء اللواتي يحطن به فقد لجأ إلى حل يستحضر فيه إلى مزرعته شباناً يافعين وشابات حسناوات، ثم يجعلهم يتضاجعون أمامه وهو يشرب الويسكي متلذذاً بالفرجة عليهم بديلاً عن عجزه عن مباشرتهن بنفسه.

كنا نشعر بالنشوة ونحن نردد ونسمع هذه النكتة، فنحن أعظم من ذلك «العجوز العفن»، فنحن نستطيع مباشرة عشرات النساء، ولكن أين هن أولئك النساء؟! فذلك «العنين العجوز» قد احتجزهن عنا لمتعه في مزرعته «يتصبى عليهن ويشرب الويسكي»، وهذه خطيئة أخرى، و… لكنه «عجوز عفن غارق في الخطايا» .

طبعاً كانت الحكاية – النكتة تخفي ما صرحنا به في ما بيننا، فنحن الشبان المقدر لنا أن نعيد العدالة إلى سكتها الحقيقية، والحصول على النساء الغنيمة، لا أولئك الذين لم يعد بإمكانهم إلا استغلال ليس المرأة موضوع السهرة فقط بل الشاب الذي يعرض فحولته أمامهم.

كان حزب البعث وبغض النظر عن أصوله الأوروبية من مخلفات الحرب العالمية الثانية مرضياً لأنصاف المتعلمين وطلاب المرحلة الثانوية بأفكار هي ما يساوي إيديولوجياً «سمك – لبن – تمرهندي»، كانت أفكاره تتبدى وكأنها دين يتجاوز زمن الصراعات الدينية والمذهبية راجعاً إلى الدولة المثلى، الدولة العربية الأولى.

[[[

حين عدت إلى سورية بعد سنوات كان الحرس القومي قد اختفى، ولكن جيشاً آخر ذا هوية أكثر وضوحاً ظهر على السطح. إنهم سرايا الدفاع، أبطال تدمر، وجسر الشغور، والمشارقة في حلب في ثمانينات القرن الماضي،… وصدف أني كنت مدعواً إلى مهرجان في دير الزور، وكنت بصحبة الناقد السينمائي المرحوم سعيد مراد والمخرج السينمائي عبد المعين عيون السود، وهناك في دير الزور قرأنا إعلاناً معلقاً على جدران المدينة أصدره قائد سرايا الدفاع رفعت الأسد يطلب متطوعين لسرايا الدفاع، وكانت الرواتب مغرية فقد كانت تعادل ثلاثة أمثال راتب المخرج أو الناقد أو الكاتب.

اختفى الحرس القومي وحل محله سرايا الدفاع ورجاله الخارجون عن كل سلطة إلا سلطة قائدهم رفعت الأسد، فلا الشرطة العسكرية، ولا الشرطة المدنية تستطبع القبض عليهم عند ارتكابهم أي مخالفة، وفقط شرطة سرايا الدفاع هي من يستطيع التعامل معهم.

وبدأت التحرشات، وهربت عائلات المدن من التردد على دور السينما فقد طردهم عناصر سرايا الدفاع الذين كانوا يخالفون القانون في دخولهم إلى دور السينما بثيابهم المبرقعة رمز سرايا الدفاع، وطردهم التحرش بالنساء بفظاظة، ولقد شهدت بعضهم يمدون أيديهم إلى أجساد الصبايا في الشارع وأمام الرجال، هل كان هذا الفعل تحرشاً بالنساء ، أ م بالرجال لإعلامهم أنهم لم يعودوا رجالاً أمام رجال سرايا الدفاع، وفيما بعد لم يكتفوا بتحرش الرجال، بل انتقلوا إلى تحرش نساء الشبيبة البعثية بنساء المدن يخلعون عنهن إيشارباتهن وحجبهن معلنات أنهن ضد تخلف المرأة بتحجبها، ولكن لم يكن هذا هو الهدف، فالهدف كان.. إذلال المواطن عبر عجزه عن حماية أخته وبنته وأمه.

الفانداليزم

نزعة التدمير المنفلت من كل عقال والذي ينسب لغوياً إلى شعب مدمر غزا أوروبا كان اسمه الفاندال، وهؤلاء الناس كانوا يدمرون كل ما يصادفونه في المدن المفتوحة، لم يكونوا ينهبونها، ولم يكونوا يحملونها للبيع، وهذا منطقي إلى حد ما، فكل لصوصيات العالم تعمل ضمن هذا المنطق، وحتى الطيور اللصة والحيوانات القمامة إنما تنهب ما جمع الحيوان الآخر ولا تدمره.

أما الفاندال فكانوا يحرقون ويدمرون كل ما يرونه أمامهم في صوفية مترفعة عن أشياء الأرض، فما الملكية، وما المصنوعات، وما النساء. كل هذا طارىء أمام عبادة رب الفاندال وتقديم المدن وثمارها أضحية تحت أقدامه، وفي هذا الفعل عداء معلن لكل ما درج عليه الإنسان منذ أن بدأ طريق الحضارة، فمع الحضارة جاء تقديس مصنوعات الإنسان منذ السكين والفأس الحجرية، منذ الكوخ مصنوعاً من أغصان، منذ إنشاء الأسرة الفردية وتحريم نسائها على الآخر بعد عقد يباركه كبراء المجموعة السكانية المعنية وممثلو السماء فيها.

وفجأة يأتي الفاندال، القوة المدمرة ولا رادع، القوة الحارقة ولا ناهي، إنها القوة المغتصبة ولا دين ولا عقيدة، ويبدأ طقس الاغتصاب، إنهم يغتصبون كل النساء طفلات كن أم عجائز، ثم يتحرك الفانداليزم فيهم، فلا يكتفون بالاغتصاب، يعمدون إلى قتل ضحاياهم، لقد ظنوا في لحظة ما أنهم غلبوا الشعب المهزوم وملكوا نساءه باغتصابهن، ولكن نساءه ما إن يتخلصن من الوحش الجاثم على صدورهن حتى يبدأن في الإقياء والمحاولات الوحشية لإخراج كل ما يمكن أن يصل بينهن وبين الفاندالي الغاصب، وعند.. ، وعند اكتشافه أنه لم يهزم الإنسان فيها باغتصابها يعمد إلى قتلها، وقد سمعت عمن حاول اغتصاب امرأة ولكن جسده لم يطاوعه فعمد إلى اغتصابها بسكين ممزقاً رحمها ومنفذاً سكيناً حديدية من خلاف.

أين كانت هذه الفاندالية في سورية مختفية. أين كان هذا الوحش متنكرا ً تحت زي حضاري، تحت الشاعر، تحت الصوفي، أين اختفيت ياسورية الحضارة، وأين كان الوحش التيموري مختفياً تحت السخرية من البورجوازي «العفن الذي تسلى بالفرجة حين عجز عن الفعل « فتكشف الثوري عن فاندالي مدمر لكل ما لا يستطيع إخضاعه والحفاظ عليه.

(كاتب سوري)

السفير