الأحداث السورية بين فكرة المؤامرة والمطالب المشروعة

أكرم البني

من تبسيط الأمور اعتبار ما جرى من صدامات دامية في مدينة درعا وغيرها من المناطق السورية ظاهرة شغب عابر، أو أفعالا مغرضة لجماعات تضمر شراً لزعزعة استقرار البلاد وأمنها.

وتالياً من الخطأ والخطر في آن معاً إخفاء الدوافع الداخلية لهذه الأحداث وحجب الأسباب الحقيقية لتفاقم التوتر والاحتقان السياسي والاجتماعي بدلاً من إشهارها والعمل على وضع الحلول الكفيلة بمعالجتها وإزالتها، لتكثفها مناخات اليأس والإحباط التي يعيشها الناس بسبب تجاهل مطالبهم المشروعة، مع تنامي ظواهر الفساد والاضطهاد وتراكم الشعور بالغبن والظلم، خاصة وهم يراقبون التحولات الجارية في تونس ومصر وغيرهما من البلدان العربية، وكيف ينافح الناس عن حقوقهم السياسية ويقررون مصائرهم.

وإذا غضضنا النظر عن التفاصيل والحوافز المباشرة لارتفاع منسوب التوتر، فلا بد من تأكيد حقيقة أن السلطات تتحمل المسؤولية مرتين تجاه ما جرى، مرة بالمماطلة في إجراء إصلاحات مستحقة وإهمال مطالب البشر وحقوقهم البسيطة، مما انعكس إحباطاً سياسياً واحتقاناً اجتماعياً في صفوفهم، ومرة باللجوء إلى الخيار الأمني للرد على المظاهرات السلمية.

وإذ اعترفت أطراف من النظام بالبطء في السير نحو الإصلاح السياسي أو تجميد حركته لبعض الزمن، وأعلنت أن المشاريع والوعود التي أطلقت منذ عشر سنوات بالانفتاح على الناس واحترام الرأي الآخر لا تزال في الأدراج. فإن ما دفع الأمور إلى الأسوأ هو اللجوء إلى إطلاق الرصاص في غير مكان على حشود المواطنين، مما أدى إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى تبعته اعتقالات عشوائية طالت المئات من الشبان، وإطباق أمني لا يزال مستمراً.

وما زاد الطين بلة هو دور الخطاب الإعلامي في حرف الأنظار عن جوهر المشكلة، والترويج للحل الأمني بتصعيد لهجة العداء ضد هذه التحركات الشعبية المشروعة، مع اتهامات بالعمالة والتواطؤ وبأنهم يبيتون فتنة وهدفاً تخريبياً، أو القول بأن ما يجري هو فعل لعصابات مأجورة تهدف إلى هز استقرار البلاد، أو لجماعات إرهابية غريبة عن المجتمع، لا علاقة لها بمعاني الحرية والديمقراطية!.

تبدو كما لو أنها عادة متأصلة في ثقافتنا العربية، أن ترتفع الأصوات -مع كل أزمة أو مصيبة تحل بنا- لتقرن ما يحصل بمؤامرة مدبرة من فعل الصهيونية، أو أطراف خارجية معادية تترصد مجتمعاتنا وتحاول النيل منها، والحال أن انعدام الشفافية وانغلاق الحياة السياسية لعقود أمام الديمقراطية، وقوة الموروث الثقافي والتربوي الذي يرفض عادة النقد والاعتراف بالخطأ، ويستسهل تعليق أسباب العجز والتقصير على الغير، هي من أهم العوامل التي مكنت تاريخياً النخب الأيديولوجية والسياسية من الترويج لفكرة المؤامرة وتوظيفها للتهرب من المسؤولية، وتبرير تقصيرها في تحقيق ما وعدت به جماهيرها من حرية وحياة كريمة، وتالياً لتسويغ آليات الاضطهاد، وإشغال مجتمعاتها بالأخطار الخارجية عن الاهتمام بالأسباب الحقيقية لاستمرار القهر والفقر والتخلف.

طبعاً لا نأتي بجديد بالقول إن ثمة أعداء في الخارج قد يتآمرون على مجتمعاتنا، وإن ثمة مخططا قديما وأغراضا مكشوفة لقوى الهيمنة للنيل من حقوقنا وطموحات شعوبنا، وربما صحيح ما تعلمناه في الكتب المدرسية عن وجود مؤامرات أجنبية تهدف إلى افتعال حروب أهلية وإثارة صراعات تطبيقا لمبدأ فرق تسد لإبقاء الكيان الصهيوني متفوقاً، ولإفشال الدول العربية ومنعها من أن تصبح دولا مؤثرة سياسياً أو متطورة اقتصادياً أو متقدمة تكنولوجياً، لكن الصحيح أيضاً أن السياسة ليست حقلاً لقوى شريرة خفية تتحكم في مجرياتها وأحداثها كما تشاء، وأن تضخيم فكرة المؤامرة ورد كل النكبات إليها، وإهمال دور التنمية الديمقراطية في تقوية الذات وتحصين المجتمعات، هو أشبه ما يكون بمؤامرة في حد ذاته، ولكنها في هذه الحالة مؤامرة ضد أنفسنا!.

وبعبارة أخرى لا يمكن لمؤامرة خارجية -إن وجدت حقاً- أن تنجح إذا لم تتوفر لها شروط داخلية تسهل لها الأمر، إن على مستوى غياب الحريات وتهميش دور الناس في مجتمعاتها، أو على مستوى انتشار الفساد والمحسوبية، أو على مستوى حضور الانقسامات الطائفية والإثنية، أو على مستوى سوء الأحوال المعيشية وإضعاف الاقتصادات الوطنية.

فالكرة ليست في ملعب التآمر الخارجي إن وجد، بل في ملعب حكوماتنا التي قصرت في بناء مجتمعات صحية قادرة على مواجهة أغراض هذا التآمر إن وجد، وإفشال مخططاته.

علينا ألا نجنح نحو التخفيف من نتائج وآثار ما نقوم به في عالم صارت شؤونه السياسية تحت أضواء كاشفة، ولم يعد بالإمكان أن تدار أو تصنع في إيوانات القصور والغرف المغلقة، وإذا كان ثمة مسؤولية موضوعية تقع على عاتق الغير الخارجي، فإن وجه المسؤولية الرئيس يقع بلا شك على عاتق الذات، وعلى درجة وعيها لحقيقة الشروط القائمة بما في ذلك نوايا الخارج ومخططاته، وتالياً على وضوح السياسات الإصلاحية والبرامج القادرة على تجميع القوى وتفعيلها على قاعدة الحرية والمساواة.

فالمجتمعات الحية عادة ما تواجه التحديات الخارجية بالانكفاء نحو الداخل لحل مشكلاته وتعزيز مناعته وأسباب القوة التي تمكنه من النماء والتطور ومقاومة ما يحاك ضده بكفاءة وفاعلية.

وبعبارة أخرى وبغض النظر عما إذا كانت للخارج أصابع فيما حدث أم لا، فإن استمرار أسبابه الداخلية يشكل موضوعياً مرتعاً خصباً لدور الخارج وتأثيراته في ظل الظروف العصيبة والضاغطة التي نعيشها، فليست ثمة إمكانية حقيقية لإفشال نيات الخارج ومخططاته إن وجدت، من خلال القفز فوق مهام أولية، هي ملك يدنا، تستدعي معالجة الأسباب الداخلية وإزالة الواقع السلبي بشأن الحريات وحقوق الإنسان التي لا تزال تؤخذ علينا وتضعف مجتمعنا، ولنفترض جدلاً أننا رفضنا أي تغيير أو إصلاح ديمقراطي وتصالحنا مع واقع الفساد والاستبداد، فإلى أين تقودنا هذه الطريق، هل نتقوى في مواجهة التآمر الخارجي أم العكس؟!.

ولنفترض أيضاً -في المقابل- أن الوضع الراهن غير ما هو عليه، وأن لدينا سلطة تضمن حرية الإنسان وحقوقه وحكم المؤسسات والقانون، وتنصف الموطنين السوريين دون تمييز، فأي فرصة يمكن عندها أن تبقى للأجنبي كي يتدخل في شؤوننا؟!.

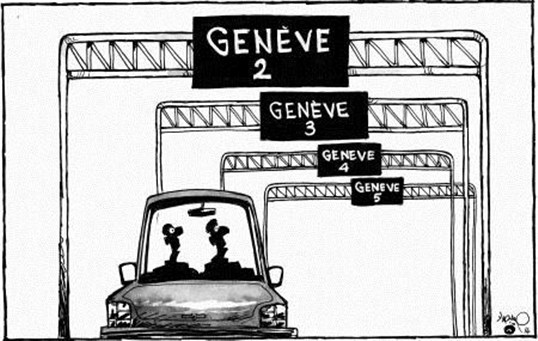

يصح القول إن الأزمة السورية الراهنة لم تنته عند الحدود التي وصلت إليها، بل الأصح أنها لا تزال قابلة للاستمرار والتفاقم ما دامت أسبابها الداخلية مستمرة وقائمة، وما حدث مرشح لأن يتكرر وربما بصورة أكثر حدة واتساعاً، تاركاً الباب مفتوحاً على العديد من الاحتمالات السيئة، وبالتالي من الخطر الاستكانة إلى لحظة هدوء مزيفة والاستمرار في الترويج لنظرية المؤامرة والإصرار على إدارة الأزمة أمنياً، خاصة أن الغلبة لا تزال -وللأسف- لصالح من لا يزال يعتقد أن تجميد الداخل وحجزه في القمقم الأمني وإطلاق دور القوة العسكرية يمكن أن يحسم الأمر.

كما من المؤسف أن تسمع أصواتاً لا تزال تفاخر بنجاعة خيار العنف والقمع في مواجهة الأحداث الراهنة مثلما نجح في مواجهات سابقة، دون أن تأخذ في الحسبان خصوصية ما يحصل، وأنه يتم في ظل متغيرات نوعية لا سابق لها، وليس أبلغ من ذلك ما يجري في غالبية البلدان العربية من تحركات شعبية تطالب بحقوقها وحرياتها، في تونس ومصر واليمن وليبيا وغيرها!!.

التجربة أكدت مراراً وتؤكد اليوم أن مناخ الحريات والتعددية هو الوحيد القادر على تهيئة قوى المجتمع كافة للنجاح في مواجهة مختلف التحديات، والمنطق يشير إلى أن ثمة تناسبا طرديا بين ضرورة الانفتاح السياسي وشدة الأزمة القائمة، وأن من الطبيعي أن يتوقع المرء في هذه الظروف مبادرة جدية وعميقة نحو تغيير علاقات السلطة مع المجتمع بالانفتاح على الناس واحترام حقوقهم وكراماتهم وحقوق المعارضة ومطالبها، لكن يبدو أن الواقع يقول -وللأسف- العكس، وإن السياسات الراهنة تصر على السير عكس التجربة وضد المنطق، ولا تزال تعتمد المماطلة والتسويف، وتسعى جهدها إلى إرجاء الإصلاح والتغيير الديمقراطي، مستندة إلى دور التعبئة الأيديولوجية في مقاومة التحديات القائمة!!.

يرجع البعض سبب ممانعة السلطة للإصلاح والتغيير إلى البنية التكوينية لهذا النوع من الأنظمة الذي عضدته طيلة تاريخه تعبئة أيديولوجية وطنية أو قومية أخضعت كل شيء لها، بينما يضع آخرون السبب في مصالح وامتيازات يتمسك بها بعض المتنفذين على حساب كل شيء حتى لو كان مصير الوطن في الميزان، ويرجع البعض الثالث الأمر إلى عقلية وطرائق أمنية قديمة في إدارة الصراع، وتالياً إلى عامل الخوف والتحسب من التحول الديمقراطي، واعتبار أي اختبار لآليات جديدة في ضمان السيطرة هي أشبه بالمغامرة، أمام وسائل وطرائق أمنية مجربة أثبتت فعاليتها لقهر إرادة المجتمع وتطويعه في غير ظرف ومحلة!، وكأن ما وصلت إليه أحوالنا من تردٍ على كافة الصعد لم يقل كلمته بحق هذه العقلية!!، وكأن الشروع في انفتاح جدي على المجتمع السوري وقواه الحية وتحريره من الأحادية هو نوع من التفريط في القضايا القومية أو الوطنية!!.

إذا كان من المفهوم أن يفقد الكثيرون ثقتهم في السلطة ووعودها الإصلاحية بعد مراوحة في المكان دامت سنين وسنين، وإذا كان من المفسر أن يستند البعض إلى المثل القائل “مكره أخوك لا بطل”، ويراهن على أن النظام السوري بات مجبراً أكثر من أي وقت على الإصلاح والتغيير، ثم إذا كان أمراً مبرراً أن تحكم بعضهم الآخر مشاعر متناقضة بين الخوف والأمل، خوفاً من نتائج ما يجري واحتمال الانجرار إلى مصير غير محمود، والأمل في أن يكسر هذا الحضور الجماهير السلمي تردد السلطة ويمنعها عن الإصلاح ويدفعها للتقدم خطوات جريئة لا تزال ترفض السير بها على صعيد إعادة صياغة علاقة ديمقراطية مع الدولة والمجتمع، فإن من غير المفهوم وغير المفسر وغير المبرر أن ترتبك رؤية دعاة الإصلاح، ويظهر بعضهم مواقف مترددة في الدفاع عن مشروع الإصلاح السياسي والتغيير الديمقراطي، أو يتلكؤوا في التأكيد على أن لا مفر لتجاوز الأزمة الراهنة، وللخروج من أتون الظروف العصيبة التي تعيشها البلاد اليوم، من الالتفات لإنجاز مهمة مركزية ينظمها خيط واحد هو إجراء إصلاحات ديمقراطية جدية وجريئة تبدأ برفع حالة الطوارئ، مروراً بتخفيف حضور القبضة الأمنية ودرجة استئثارها بالأنشطة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وتصل إلى ضمان حقوق الناس وحرياتهم السياسية.

إن الشروع في الإصلاح الديمقراطي وتحقيق نتائج مهمة على طريق بناء المواطنة، وضمان الحريات وتوسيع فرص التعددية وحقوق التعبير، لا يسبب أي خسارة على صعيد شروط مواجهة التحديات أياً تكن، بل على العكس لن تستقيم هذه المواجهة طالما يقهر الإنسان وتدمر روح المبادرة والمساواة لديه، ويفقد إحساسه بأنه يبذل ويضحي من أجل وطن حر كريم لا من أجل دوام حال الفساد والقهر والتمييز.

الأمر الذي يستدعي إرادة واضحة نحو التغيير تحكمها رؤية بسيطة لمستقبل الحياة السورية تعتبر الوطن، وطن الجميع، فليس من وسيلة لمعالجة ما حصل ويحصل وأولاً لرأب الصدع، إلا بالانفتاح على الناس والارتقاء بآليات العمل ديمقراطياً، وتغيير المناخات السياسية والقانونية والأطر النفسية التي يرعاها الخوف والاضطهاد!!.

الجزيرة نت