راسِل إِدسُنْ: مُقتنص الجنون

محب جميل

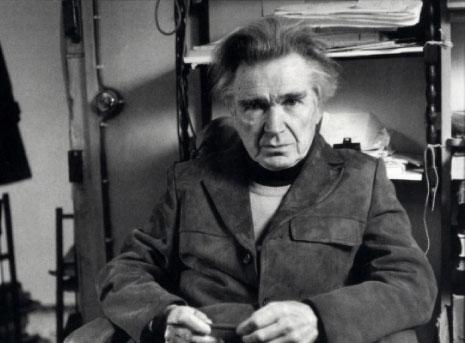

هذا الرجل سيُكنّى لاحقاً بـ»سيد قصيدة النثر الصغير». الأخيرة عنده أشبه بحيوان أليف، يعطف عليه، ويمنحه الصفات التي يريد، ما كرّسه أحد أهم كتّابها في الولايات المتحدة الأميركية. أخيراً، أصدر أحمد شافعي «كلنا نولد مصابين بالغثيان» (دار الكتب خان» ــ القاهرة) الذي ضمّ مجموعة مختارة من القصائد والحوارات الصحافية التي أجراها راسِل إدسن (1935 ــ 2014) قبل وفاته من خلال أسلوب بسيط يغلب عليه التكثيف واللقطات الكاشفة

القاهرة | في الجانب الآخر من المرآة، ثمة رجل يكتب خرافاته. هذا الهذيان الذي سيتحول لاحقاً إلى قصائد نثر خالصة. وهذا الرجل سيُدعى لاحقاً «سيد قصيدة النثر الصغير» و»عراب قصيدة النثر الأميركية». ولد راسل إدسن عام 1935 في ولاية كونكتيكت، وتوفي فيها عام 2014. طوال حياته الأدبية، تفرّغ إدسن لكتابة قصيدة النثر وغيرها من الفنون الأدبية، وأصبح لاحقاً أحد أهم كتّاب قصيدة النثر في الولايات المتحدة الأميركية… تلك القصيدة التي ستنتشر في ما بعد كالنار في الهشيم. كان إدسن يبحر عكس التيار، يأخذ من طين الأرض ما يحتاج، ويشكل عرائسه الأبجدية. قصيدة النثر عنده أشبه بحيوان أليف، يعطف عليه، ويمنحه الصفات التي يريد.

يرى إدسن أن الأحلام مادة خصبة لكتابة قصيدة نثر مميزة. لكن الأهم من هذا هو ذلك الخط الفاصل بين الحلم والواقع. لقد كره الكليشيهات الثابتة التي تضع قصائده في إطار مدرسة بعينها. حاول كثيرون أن يربطوا قصائده بالسوريالية، أو بالأحرى السورياليين الجدد. من هنا كانوا يربطون كتابته بجيمس تيت. لكن المترجم المصري أحمد شافعي يرى أنّ قصائده في الأساس نتاج لفن برع فيه الأميركيون، ألا وهو فن التحريك (Animation). ويضيف إن غَس والد إدسن كان رسام كاريكاتور شهيراً، وقد تأثر إدسن في بداياته بالفن قبل أن ينضم في سن السادسة عشرة إلى اتحاد طلبة الفن. وبالرغم من التراكيب والأفكار الغريبة التي تكتنف قصائده، إلا أن القصيدة في النهاية لها منطق وتخضع لفكرة حاكمة أشبه بالمظلّة. يُمكن القول إن إدسن هو عرّاب قصيدة النثر الأميركية. إنه يكتب ما يمليه عليه عقله كأن يجلس على أكوام أوراق بيضاء، وكل ما يفعله هو الاستجابة لتلك الأفكار التي يفرزها العقل من وقت إلى آخر.

فضّل الكتابة بما يشبه «المحو»، فالقصيدة الناجحة، برأيه، هي تلك التي تحتوي على أقل عدد من الكلمات

تلك الكتابة العبثية التي يبتكر منها إدسن أسلوبه الخاص في الكتابة، تجعل الشعر أشبه بمغناطيس كبير يلتقط الأحلام، والأوهام، والهواجس، والمخاوف، والأفراح التي تعترينا يومياً. يدرك إدسن أن الإنسان نقطة في الوجود الكبير، فما هو غير عقلاني، قد يتحول في نهاية المطاف إلى شيء عقلاني تماماً.

يكتب إدسن قصائد سريعة. ورغم سرعتها، فإنّها تعيد ترتيب مفردات الوجود حولها من جديد في إطار ساخر يغلب عليه التكثيف والعفوية. ظلّت قصائده تشبه الومضات السردية التي تومض عند نقطة معينة لتكشف لنا بحرص معالم الطريق التي نسلكها. تلك الومضات الخاطفة تشبه ساحراً بقبعة سوداء فسيحة حالما يخلعها، تنطلق منها حيوانات، وطيور، وشجيرات، وحلزونات، وسحب، وإطارات صور تحتاج إلى نفث الغبار عنها. يجلس إدسن على مقعده الشاغر في منتصف الغرفة تماماً، ويمسك بفرشاةٍ من ألوان فوضوية ليلوّن ذلك الحجر الذي نصبه كميناً لأحلامه الطازجة. ربما أهم ما يميز كتابة إدسن التي جعلت قصيدة النثر الأميركية فضاءات جديدة هي تلك القدرة على اقتناص الجنون، وصياغته في قالب شعري. كأن نتخيّل ذلك الرجل ورقة شجر في فصل الخريف، أو ذلك الأب الذي يُولد مصاباً بالغثيان، وكذلك ذيل الجرذ الذي يلهم كتّاب الأغاني.

وبالرغم من هذا التفرّد الذي صاغه إدسن في قصيدة النثر الأميركية، إلا أنه ظلَّ شديد التواضع تجاه ما يكتبه، وتجاه جمهوره. تشبه كتابته التحرر من مخالب العالم المحيط، كأنه يكتب لنرمي عن كواهلنا تلك النتوءات اليومية التي تثقل الروح. يدفعك باستمرار كي تمسك بورقة وقلم، وتحرر تلك الطاقة الكامنة بداخلك لصنع عالمك الخاص. كأن الكتابة عن الذات هي نقطة تعادل تحتاج إلى قطرة ملوَّنة من الأحلام أو الواقع كي تكشف دواخل النفس البشرية. يفضل إدسن الكتابة بما يشبه «المحو»، فالقصيدة الناجحة ــ من وجهة نظره ــ هي التي تحتوي على أقل عدد ممكن من الكلمات. تخيّل لو أن هناك قصيدة نثر لا تتجاوز أدوات التعريف أو النكرة. وبالرغم من الشهرة الواسعة التي حققها خلال حياته الإبداعية، بقي مخلصاً لفنه، ومتواضعاً أمام قصيدته. رأى أنّ القصيدة التي يكتبها ليس لديها سوى تأثير سيئ على كاتبها. من هنا يُمكن القول إن المساحة البيضاء هي وطن راسل إدسن الحميمي، فهو أشبه بلاعب كرة القدم الذي ينطلق في ملعبٍ أخضر يخلو من الحواجز والخطوط البيضاء العريضة. كتابة تخلو من الشوائب والتوابل البلاغية، لم يطمح يوماً إلى جعلها تتلاءم مع أي نوع أدبي، حتى مع قصيدة النثر نفسها. كان يكتب قصيدة معفاة من تعريف القصيدة، ونثراً مجرداً من ضرورات الخيال.

يقول الشاعر الأميركي تشارلز سيميك «لو شئت أن تعرف ما الذي تقدر عليه قصيدة النثر، فاقرأ إدسن». كأن الأخير تفرّد بأصالته الخاصة النابعة من نبتته الأميركية الصُنْع. أحياناً يُمكن أن نتخيل إدسن بسيجارة صفراء وصفّ لا ينتهي من أكوام الأوراق، وكلّما أحرق قصيدةً، أتى بغيرها. كانت لإدسن طاقة تحريضية هائلة على كتابة الشعر.

ما بدأه الفرنسيون

على يد شارل بولدير،

وآرثر رامبو، قبض عليه هذا الجيل الأميركي ومنحه من فيضه

وبالرغم من أن تلك الكتابة تغلب عليها الغرابة والغموض، إلا أنّها اهتمت بتلك الوظيفة الصحافية بما فيها من تسلية ومتعة. الكتابة الصحافية الموجزة في بعض حالاتها تميل إلى التسلية والترفيه، تلك التي حرص إدسن خلال العديد من قصائده على المحافظة عليها. في قصيدة بعنوان «النوم» يقول: «كان هناك رجلٌ لم يعرف كيف ينام؛ في كل ليلةٍ، يومئ برأسه ساقطاً في نومٍ باهتٍ، غير احترافي. نومٌ كان قد أصبح متعباً من نومه حاول قراءة الدليل إلى النوم، ولكن ذلك جعله ينام. ذلك النوم القديم ذاته الذي أصبح متعباً من نومه… احتاج إلى معلّم نوم، الذي سيمكنه بسوط وكرسي من أن يروّض الليل، ويجعله يقفز عبر حلقاتٍ من نار الغازولين. أحد باستطاعته أن يجعل نمراً يجلس على كرسي صغير ويتثاءب».

يمتاز معجم إدسن الشعري بالتجدد والخصوبة، فالمفردات الكونية بحدّ ذاتها هي مادة خصبة لقصائده، وخصوصاً تلك النظريات التي ترتبط بالفيزياء والرياضيات كنظرية «الانفجار الكبير»، والأحلام، والسينما الصامتة، والمعادلات الكونية، وتجارب علم النفس. لم يكن إدسن شاعراً قليل الإنتاج. خلال حياته الأدبية كتب القصص القصيرة والمسرح والرواية والشعر والنقد؛ منها «حجر لا يخصّ أحداً» (1961)، و»مطبخ المخ» (1965)، و»ما يمكن لرجل أن يرى» (1969)، و»المسرح الهادئ» (1973)، و»المرض المتساقط» (1975)، و»مع بالغ الأسف» (1980)، و»الإفطار الجريح» (1985)، و»تيك توك» (1992)، و»النفق» (1994)، و»المرآة المعذبة» (2000)، و»زوجة الديك» (2005). آمن إدسن بالأصالة وجوهر الأشياء، ومضى في طريقه من دون أن يلتفت وراءه كأنه أراد القول بأن قصيدة النثر الأميركية أصبحت علامة فارقة، وأنا واحد من الذين ساهموا في ذلك.

كلنا نولد مصابين بالغثيان/ محب جميل

في ترجمته «كلنا نولد مصابين بالغثيان» الصادرة أخيراً عن «دار الكتب خان» (القاهرة)، يقدّم لنا المترجم المصري أحمد شافعي الشاعر الأميركي راسل إدسن (1935 – 2014) في ثوبٍ جديد. ضمَّت الترجمة مجموعة مختارة من القصائد والحوارات الصحافية التي أجراها إدسن قبل وفاته من خلال أسلوب بسيط يغلب عليه التكثيف واللقطات الكاشفة. يقول شافعي في مقدمة الكتاب: «لولا بعض القصائد القليلة المتناثرة على مواقع إلكترونية ومطبوعات ورقية، لقلت مطمئناً، إن هذه أول مرة يصادف فيها القارئ العربي راسل إدسن.

وهذا الأمر لا أجد له أيَّ مبرر. فقد كان الصراع القائم حول قصيدة النثر يستوجب من أطرافه ــ أو طرفيه بالأحرى ــ أن يبحث كلٌّ عما يؤيده، وكان ذلك البحث ليفضي لا محالة بالطرفين إلى تيار كبير في قصيدة النثر الغربية ــ لعله وارث الفرنسيين الأوضح ــ هو تيار قصيدة النثر الأميركية الذي يضم قامات يصعب أن تخطئها عين، من أمثال تشارلز سيميك، وجيمس تيت، وروبرت بلاي، وراسل إدسن بالقطع». من هنا يتضح أنّ القصائد النثرية عند إدسن ظلَّت مرهونة بالأصالة والنقاء، فما بدأه الفرنسيون على يد ربيب «أزهار الشر» شارل بولدير، وصاحب «المركب النشوان» آرثر رامبو، قبض عليه هذا الجيل الأميركي ومنحه من فيضه. يوضح شافعي أن إنتاج المعنى ليس مسؤولية ينفرد بها النصّ أو كاتبه، بل إن القدر الأكبر منها يقع على عاتق القارئ. النصّ هنا فضاء مشترك بين القارئ والشاعر، ما يعني أنّ المتلقي يتحول في لحظةٍ ما إلى شريك أصلي في القصيدة المكتوبة. ويبدو إدسن شديد الإخلاص لخرافاته (Fables) ودعاباته، فهناك بعض القصائد الطريفة التي ربما لا تترك أثراً عند القارئ سوى ابتسامة مهذبة على ضمة شفتيه. كأن يقول في قصيدة «النافذة المنوَّرة»: «في الليل تطفو نافذة منورة كقطعة من ورق في الريح. أريد أن أنظر منها. أريد أن أصعد إلى غرفتها المنوَّرة. وحين أصل إليها، تنسلُّ من بين الشجر، وفيما أطاردها تتدحرج وتهوي في الهواء وتعدو وسط الليل».

يدين إدسن بالفضل لعزلته، فتلك العزلة قادرة على تحويل أبسط الأشياء إلى قصائد ملموسة. مثلها مثل الأشياء المنزلية البسيطة الصنع. هو يميل إلى تلك المساحة من الابتكار التي تبتعد عن كل ما هو محكي كأنه مخترع وليس مهندس ديكور.

يقول إدسن في أحد حواراته داخل الكتاب: «في البداية كنت أسعى إلى مصاحبة الكتّاب. وهذا طبيعي ومشجع، ولكنه شيء لم أعثر عليه قط. ظللت أحفر نفس الحفرة لسنوات. لذلك، لا يقدم سيد قصيدة النثر الصغير الآن أفكاراً تثير اهتمام أحد. فأفكاره لم تتغير على مدار السنين لأنه لم يكن ثمة ما يمكن أن يتغير أيضاً، وذلك لقنص الأفكار نفسها. ليس هناك سوى الكتابة، التي أعترف بأني لا أعرف عنها إلا أقل القليل. ويضيف الشعر الآن لسوء الحظ نادٍ اجتماعي. لم يعد يكفي المرء أن يكتب جيداً، إن كان يستطيع ذلك، بل ينبغي أن يكون المرء كائناً اجتماعياً».

لا يميل إدسن إلى التصنيفات، فالسوريالية الجديدة عنده موجة إبداعية أكثر منها قالباً منهجياً. إنه يميل إلى كل ما هو مغاير ومتجدد الدماء كأن يتفق مع برتون في نظرته إلى التفكير الحالم مصدر الطاقة الإبداعية. فوظيفة الشاعر الأكثر صعوبة تكمن في قدرتها على ترجمة الأحلام والإيماءات والاستعارة إلى ألفاظ وأبجدية مكتوبة. رغم خصوصية تجربة إدسن، إلا إنه يعدّ من أكثر شعراء الغرب تحريضاً على الكتابة. قصائده السهلة الممتنعة ذات قدرة فائقة على اختزال اللحظة وتصويرها ببطء حتى لا تفلت. الشاعر التشيكي ميروسلاف هولوب قال مرةً: «حينما أقرأ راسل إدسن، أصبح راسل إدسن نفسه».

حرص شافعي على أن تكون هذه الترجمة شاملة ووافية. ضمَّ الكتاب مجموعة من القصائد المختارة على فترات زمنية متباعدة، بالإضافة إلى حوارين أجراهما الشاعر مع مجلة «ذي رايترز كرونيكل» (1999)، ومجلة «الغرفة المزدوجة» مع مارك تورسي. لسنواتٍ طويلة، ظلَّت قصيدة النثر الأميركية فاعلة على أيدي مجموعة من الشعراء؛ على رأسهم عرابي جيل الـ»بيت» (Beat Generation) أمثال ألن غينسبرغ، وجاك كيرواك، وآخرين مثل تشارلز بوكوفسكي، عدا عن فناني تلك الهبَّة أمثال: بوب ديلان، بروس سبرينغستين وليونار كوهين. تلك الموجة الفنية التي فتحت فضاءات جديدة في الأدب العالمي. وعلى أيّ حالٍ، فإن تجربة إدسن الشعرية التي بدأت منذ الستينيات، ظلَّت عموداً راسخاً في قصيدة النثر الأميركية. وعندما يقول إدسن في مقطع من قصائده «كلنا نولد مصابين بالغثيان»، فإنه يشير إلى ذلك الحدّ الفاصل بين الحلم واليقظة، وبين ألفاظ الواقع وصمت الأحلام في محاولةٍ لفك طلسم الفعل الشعري. تلك الهذيانات اللذيذة إنما هي في الأساس قصائد نثر صافية كنبع يشق مجراه. وإدسن عندما يكتب قصيدة خفيفة كجناحَي قُبّرة، فإنه يحاول أن يطيّرها بعيداً عن فكّي الجاذبية الأرضية حتى لا يتبقى منها في النهاية سوى ذلك التخدير اللطيف الذي يداعب أدرينالين الجسد البشري.

ما يمكن لرجل أن يرى *

سادة المرج

في المرج بعضُ السادة طافون على العشب الأصفر.

وكأنهم يحومون حول البراعم فاتنة الزرقة النابتة هناك بجانب

الحجارة.

ربما أتى بهم طفوُهم من المقابر القريبة؟

تجرفهم الريح قليلاً حين تهب

والفراشات ترفرف بأجنحتها وهي تمر عبر أجسادهم.

السيرك المتنقل

مهرجة بيضاء الوجه راقدة في مزراب المجاري كأنها فردة حذاء تنس قديمة. رحل السيرك عن البلدة…

آخر مرة رحل فيها السيرك عن البلدة، ترك السيدة البدينة مرمية على الرصيف مثل كومة جبن أبيض في ملابس النساء الداخلية.

ذاهباً وعائداً، السيرك دائماً على هذا المنوال، ينسى دائماً شيئاً. حتى إنه في إحدى المرات نسي أن يرحل عن البلدة…

الخريف

كان هناك رجلٌ عثر على ورقتَي شجرٍ دخل البيت ممسكًا بهما

قائلاً لوالديه: إنني شجرة.

قالا لها: اذهبي إذاً إلى الفناء ولا تنزرعي في غرفة المعيشة؛ إذ ربما تضر جذورك السجادة.

قال: كنت أمزح. لست شجرة وأسقط الورقتين.

لكن والديه قالا إنه الخريف.

الشجرة

طَعَّموا كلباً بأجزاء من قرد.

وإذا بما حصلوا عليه، يريد أن يعيش في شجرة.

لا، بل يريد أن يرفع رجليه ويبول على شجرة.

سيقان الجرذ

قابلتُ جرذاً تحت جسرٍ. وهناك قعدنا في الوحلِ نتباحث في

حلاوة الجرذان.

قلت: ما الذي فيك يجعل الرجال يكتبون الأغاني؟

قال: سيقاني، ففيها ما يجعل الرجال يحبون أن يمروا عليها

بأيديهم من أسفلها، إلى أعلاها، وصولاً إلى أجزائي السرية، إنها الطبيعة.

الخنزير المجوف

جَوَّف جزارٌ خنزيراً ليصنع لنفسه ثوبَ خنزير. فصارت لديه

كومة من أحشاء الخنزير.

وبينما كان يزحف داخلاً الخنزير الأجوف كان يحاول أن يفكّر مثل خنزير ليكتمل له ثوبه، وفي الوقت نفسه كان يفكّر ماذا يفعل

بأحشاء الخنزير.

فكّر في أن يجوّف خنزيراً آخر ويحشوه بأحشاء الخنزير الأول.

ولكن ماذا يفعل عندئذٍ بأحشاء الخنزير الثاني، يجوف ثالثًا؟

لا، لا، فما إن يبدأ هذا حتى يصير عليه أن يجوّف كل خنازير

العالم، وأيضاً سيبقى دون أن يجد مكاناً لأحشاء الخنزير الأخير.

ما يمكن لرجل أن يرى

كان ثمة برج ورجل قال: يمكنني ها هنا أن أعيش. ولعله،

بعد حزن، أتى. فرأى الصيف بحقله وبشجرته. سمع الريح ورأى سحابة.

مغامرة سلحفاة

تحمل السلحفاة بيتها فوق ظهرها. هي البيت والشخص

ساكن البيت.

لكنّ الحقيقة، أن تحت الصدفة فراغاً فيه السلحفاة الحقيقية

جالسة ــ بملابسها الداخلية إلى منضدة صغيرة. في طرف من أطراف الغرفة سلسلة من روافع بارزة من شقوق في الأرض، كأنها أدوات قيادة جرافة بخارية. وبهذه الروافع تتحكم السلحفاة في سيقان البيت.

في أغلب الوقت تجلس السلحفاة أسفل السقف المقوّس في بيتها السلحفائي تطالع كتالوغات المنضدة الصغيرة التي من فوقها أيضاً شمعة مشتعلة. ترتكن على هذا المرفق، ثم على ذاك.

تضع هذه الساق على تلك، ثم تلك على هذه. وأخيراً تتثاءب وتدفن رأسها بين ذراعيها وتروح في النوم.

وحين تشعر أن طفلاً يرفع بيتها، تسارع إلى إطفاء الشمعة وتجري إلى مركز القيادة وتفعّل سيقان بيتها في محاولة للفرار.

إذا لم تنجح في الفرار تقوم بسحب السيقان وتسحب الرأس المزعوم وتنتظر. تعرف أن الأطفال متهورون، وأن الوقت سيجيء فتكون حرة في الانتقال ببيتها إلى مكان معزول، ثم تشعل من جديد الشمعة، وتفتح كتالوغاتها فتطالعها إلى أن تتثاءب. ثم تدفن رأسها بين ذراعيها وتروح في النوم. وهكذا إلى أن يأتي طفل آخر فيحمل بيتها.

* مقاطع من كتاب «كلنا نولد مصابين بالغثيان» لراسل إدسن («دار الكتب خان» ــ ترجمة: أحمد شافعي)

الأخبار –ملحق كلمات-