السلطة والثورة: تحديات السياسة وفوهات البنادق/ حسام أبو حامد

تذهب الفلسفة السياسية، في أحد توجهاتها، إلى اعتبار المرجعية الحقوقية والقانونية مبدأ لمشروعية سلطة الدولة، سواء داخل المجتمع الواحد، أو على مستوى العلاقات بين الدول، وتنظر لثقافة الحق والقانون كمنطلق تصوغ من خلاله الدولة خطابها، وتدبّر به أجهزتها. لكن، هل شهد التاريخ الاجتماعي السياسي عنفا عاريا عن السلطة، أو سلطةً خالصةً حبيسةَ يوتوبيا الفلاسفة؟ ألا تجد الدولة نفسها مضطرة إلى اللجوء إلى العنف باعتباره أحد الوسائل لممارسة السلطة؟

العنف والسلطة متعارضان من حيث الماهية، فالثانية هي قوة لمحو العنف عبر تأسيس الحق، وتكتسب شرعيتها حين تضع حدا لعنفِ ما قبل- السياسي، أي حرب الجميع ضدّ الجميع، بتعبير هوبز. أما تجريبيا، فإن قدرا من العنف يبدو ضروريًا لإنقاذ السلطة، وما السياسة في نظر ميكيافيلي سوى تقدير كم كل من العنف والسلطة، ذاك أن الخطأ في تقدير هذا الكم يفضي إلى زوال السلطة.

هكذا تؤول السلطة إلى تنظيم سياسي يتحكم في العنف الذي تمارسه على الشعب، في إطار إقليمي محدد، حيث يُخوّل التعاقد الدولة الحق في استعمال العنف. هي ضد العنف، لكنها تحتكره لنفسها ليكون، حسب ماكس فيبر، “عنفا مشروعا” تستخدمه لتحقيق المنفعة العامة التي تحمل المجتمع على ممارسة القمع ضد بعض الأفراد.

مع ذلك، لا تغير الضرورات النفعية من حقيقة كون العنف خارج المعقولية، فالسلطة، كما يُلحّ سبينوزا، مبنية على العقل، أما التخدير الإيديولوجي، والتطويع الاجتماعي، والتحايل، وغيرها من الأفعال المقترنة بممارسة العنف فليست أفعالا سياسية، لأنها تستوجب التبرير.

العنف وشرعية السلطة

تحتكر السلطة العنف لتحقق وظيفتها الطبيعية في حفظ الأمن والاستقرار، غير أنها لا تستطيع الاستسلام للعنف الاعتباطي من غير مبرر، وإلا سَتُفني ذاتها كسلطة. فحين تحتكر السلطة العنف تتصرف كدولة مجردة تمثل الحق العام، والإرادة العامة، لكن حين تمارس العنف دون ضوابط مشروعة، يغدو العنف شططا في استعمال غير قانوني للقوة، وتصبح الدولة أداة في يد نخب مسيطرة فتَكُفّ عن كونها دولة.

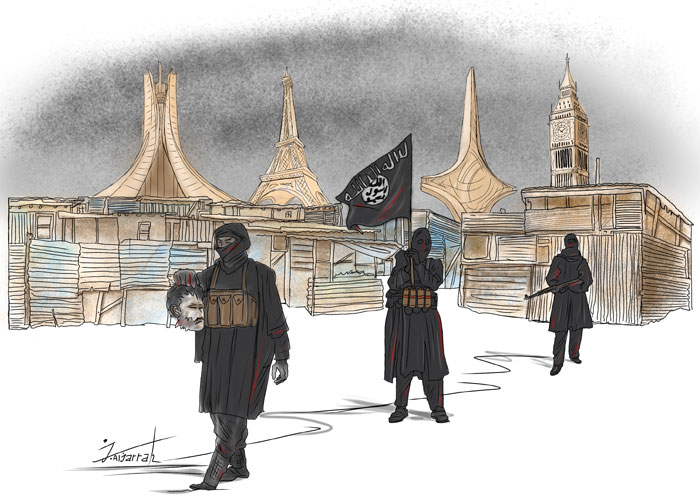

ليس العنف نتيجة حتمية للسلطة، ولا شرطا ضروريا لها، ولا تمر الأخيرة بالضرورة عبر فوهة بندقية، بحسب تعبير منسوب لماو تسي تونغ، بل بالعكس، إذ يشترط العنف السلطة، إما باستعمال سلطة قائمة (إساءة استخدام السلطة)، وإما بفرض سلطة لم تكن موجودة (الإرهاب). إن تبرير العنف بوصفه ضرورة لنشوء السلطة يؤسس لتبرير العنف المستند على تبرير استبداد السلطة.

حين تكون الدولة لجميع مواطنيها لا تحتاج إلى العنف الذي تُحوّله قهرا، بل يتأتى ذلك من فقدان السلطة لشرعيتها، مما يدفعها للخروج عن وظيفتها المتمثلة في تدبير الصراع، لتصبح بنفسها مهددةً للسلم الأهلي، أو تعيد المجتمع إلى حرب الجميع ضد الجميع.

السلطة والمعرفة

تحديث المجتمع ترافق مع حضور طاغ للسلطة في مسعى لترويض الأجساد والعقول، مما أفقد الإنسان الحديث الإحساس بطعم الحياة، وقيّده بأغلال الروح والجسد.

ميشيل فوكو يقف ضد احتكار الحاكم وحده حق استعمال العنف، فيثور بذلك على المنطق الداخلي للمعادلة الأساسية في العقد الاجتماعي، التي كرستها الفلسفة السياسية الحديثة، ويتساءل حول السبب الذي يدفع الأفراد لاختيار من يمثلهم مفوضين له سلطة مطلقة، فيرى أنهم يفعلون ذلك كي يتمكنوا من الحياة، لتدخل الحياة ضمن صلاحيات من يمثل السيادة. لكن هذه الصلاحية (حق الحياة) هي خارج التعاقد، ما دامت هي الباعث المبدئي والجوهري للعقد. من هنا، لا يمكن عند فوكو تبرير عنف السلطة، ويذهب إلى بطلان أي حجة تبحث عن شرعية له في العقد الاجتماعي.

يرفض فوكو عقوبة الإعدام وغيرها من أشكال الزجر والعقاب لترويض الأجساد المتمردة، فلا يمكن الحفاظ على أمن المجتمع وحياة الناس بسلب حياة الآخرين. ولم يعد مقبولا بعد الثورة الفرنسية معاقبة المتمردين على الطريقة القروسطية في الساحات العامة، والتنكيل بهم أمام الجماهير، لبث الرعب في قلوب الرعية، كأسلوب في العقاب والردع.

يحذّر فوكو من العنف المقنع الذي لجأت إليه البرجوازية الصاعدة، عبر الحيل القانونية الكامنة في أحكام العدالة ذاتها. فعقلانية الحداثة السلبية باتت مسؤولة عن آليات التشييء والهيمنة، وعن النرجسية والاغتراب والعنف والتمرد، التي تكشف عنها السجون، والمصحات النفسية، حتى بات علينا تشريح جثة الإنسان المعاصر.

يتعامل فوكو مع السلطة بوصفها منتجا لا يمكن احتكاره. هي، في تحليل أخير، معارف تتحكم بالأجساد والإرادات الإنسانية. لقد توحدت المعرفة بالسلطة ولم يعد بالإمكان الفصل بين المؤسسة وفكرها. السلطة في كل مكان، ولم تعد فكرة الطبقة الحاكمة متميزة كما كانت، وكذلك أجهزة الدولة، حتى بتنا نعرف من لا يملك السلطة، لكننا لا نعرف من يملكها.

الأرض الموات

تنبهت حنه أرندت (وغيرها) أنه إذا كان النموذج الديمقراطي يتيح المشاركة الفعالة لكل شخص في الحياة السياسية، من حيث هو كائن سياسي بالدرجة الأولى، فإن الديمقراطية الرأسمالية تمضي في إزالة الصفة السياسية، وإضعاف الرغبة في السياسة، حين تقلّص الممارسة السياسية إلى حدودها الدنيا في التصويت، وتحل نظام النيابة والوصاية مكان النظام التمثيلي.

ومع سيطرة النزعة التكنوقراطية، ووجود الإنسان أكثر وأكثر داخل دائرتي الإنتاج والاستهلاك، تتقلص السلطة سياسيا، لتتصاعد إداريا، وتقنيا، واقتصاديا. ويتناسب انحلال الدول والمؤسسات طردا مع إفساح المجال الاجتماعي أمام المنافسة الاقتصادية.

حين يعلن الاقتصادي هيمنته النهائية، يتطابق العنف والسلطة، وتزول السلطة السياسية، لنشهد، كما يذهب روبير رديكر، تحول السياسة إلى أرض موات، على الفلسفة إعادة إحيائها بإيقاظ الرغبة في السياسةً.

وفي الوقت الذي تموت فيه الرغبة في السياسة غربا، يستمر المشرق العربي خارج السياسة، بتغييب المشاركة السياسية، واحتكار النظم السياسية المجال العام، وغياب تداول سلمي للسلطة.

العنف والثورة

ترى أرندت أنه لا ثورة دون عنف. وتسأل: ما إذا كان بإمكان غاندي أن ينجح سلميا لو أنه واجه أنظمة شمولية كنظامي هتلر وستالين؟ فهل ثمة علاقة ضرورية بين العنف والثورة؟

كانت حركات التغيير العنيفة شائعة خلال الحرب الباردة، والحروب بالوكالة بين المعسكرين الاشتراكي والرأسمالي، لكنها تراجعت لصالح حركات التغيير السلمي في أوروبا الشرقية، منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي، ولصالح الثورات السلمية الملونة، منذ العقد الأول من القرن العشرين. أحدثت تلك الحركات السلمية نجاحا جزئيا، أو كليا، فيما يتعلق بتغيير النظام السياسي القائم (في الحالة العربية: ثورة الأرز في لبنان، وثورة يناير في مصر، وثورة 17 الحرية والكرامة التونسية). بينما يبدو أن حركات العنف لم تحقق نتائج إلا فيما يتعلق بهدف الانفصال.

تَكْسِر حركات التغيير السلمي الحواجز النفسية، فتتيح مشاركة جماهيرية أوسع في الحراك، لتشكل عامل ضغط يرفع كلفة محاولات النظام الإبقاء على الوضع الراهن، ويزيد من فرص تبدل الولاءات داخل المؤسسات، وأجهزة الدولة، الأخرى لصالح هدف التغيير. توسيع قاعدة المشاركة وتغيير الولاءات داخل المؤسسات يكفلان حرمان النظام من مصادر قوته، ولا سيما المصادر الاقتصادية الاجتماعية والعسكرية، وتفرض على النظام التفاوض وتقديم تنازلات. كما أنها توفر استقلالية الحراك، إذ هي أكثر اعتمادا على الإمكانات المحلية، بينما يحتاج التغيير بالعنف غالبا دعما من خارج الحدود.

العنف والتحدي السياسي

في النظم الاستبدادية تتحقق وحدة العنف والسلطة، في ظل غياب دعائم إيديولوجية، لتحل محلها إرادة المستبد الخيرة والشريرة، وقوى الاستبداد حسب هيدغر، لا تعرف (لماذا؟) ولا بواسطة (ماذا؟) هي مستبدة، فهي تسقط فريسة الجور قبل أن تمارس الاستبداد. هنا توجه السلطة من قبل العنف الباطني للمستبد. لذا يبدو وضع الثقة في أساليب العنف استخداما لأسلوب في النضال يتفوق فيه الطغاة.

تهدف ممارسات الأنظمة الاستبدادية الهمجية إلى إجبار القوى الديموقراطية على التخلي عن التحدي السياسي عبر خطة نضال سلمي، واستخدام العنف. وبالتالي، تجد هذه الأنظمة مبررًا لاستخدام القوة ودحر المقاومة الديمقراطية بسهولة، أو إدخال البلاد في صراعات وحروب أهلية طويلة المدى، يتعذر بعدها ولادة ديمقراطية مستقرة.

قد تدفع حالتا الإحباط والكراهية للنظام القائم إلى عنف ينبغي أن يبقى تحت السيطرة، وأن يتم الفصل بين العنف واللاعنف، عملياتيا، وجغرافيا، وتوقيتا.

إن حرب العصابات كأحد أشكال العنف الثوري، حال نجاحها، قد يكون له أثر سلبي على المدى الطويل، يستبدل استبدادا بآخر، بسبب مركزية القوات العسكرية، وغياب قيادة موحدة، ودمار مؤسسات المجتمع، التي هي بمثابة عناصر حيوية في بناء مجتمع ديمقراطي في مرحلتي النضال وبعده. بينما توفر وسائل التغيير السلمي فرصا للنجاح في التوصل لنظم ديمقراطية أكثر استقرارا، إذ توفر اتفاقا على فكرة جامعة عن الحق، أو بالحد الأدنى توافقا على أسس النظام البديل، وعلى خارطة طريق واضحة للانتقال إليه. إن هذه الخطط تمنع قوى أخرى تستولي على السلطة وأجهزة الدولة من خلال انقلاب عسكري.

الحرية هي تجربة الشعب بنفسه ولنفسه، يحصد ثمارها عبر نجاحه في التحدي السياسي أولا.

ضفة ثالثة