السير الذاتية والهوية والحداثة المبكرة في دمشق العثمانية/ محمد تركي الربيعو

في العقود الأخيرة، باتت المذكرات الشخصية والتراجم والسير ـ ولا سيما يوميات الكتّاب وتصويرهم للفضاء الاجتماعي المحيط بهم ـ ملاذاً مهما لمن يبحث عن كتابة تاريخ جديد للحياة اليومية في القرون الماضية أو الحديثة في مدن بلاد الشام.

ومع أن كتابة السيرة الذاتية العربية الحديثة، أو كتابة اليوميات في أواخر القرن التاسع عشر، وبداية القرن العشرين كان بمثابة فترة اختبار وابتكار عظيم في كثير من الأنواع الأدبية العربية؛ اذ نعثر على سير ذاتية مثل سيرة مهندس ووزير في الحكومة (علي باشا مبارك)، شاعر (أحمد شوقي)، كاتب مسرحي يهودي (يعقوب صنوع)، مؤرخ وروائي (جورجي زيدان)، مصلح ديني (محمد عبده)، ناشطة مصرية (هدى الشعراوي)، أديب وسياسي (شكيب أرسلان).

مع ذلك يرى دوايت رينولدز أستاذ الأدب العربي في جامعة كاليفورنيا، في دراسته «من ترجمة النفس إلى السيرة الذاتية» أن هذا التطور لم يكن تطوراً جديداً تماما في تاريخ الآداب العربية، ولا تطوراً ناتجا بصورة شبه كلية من التلاقح الثقافي مع الغرب. فقد اعتاد العديد من العلماء على كتابة ترجمة للنفس أو كتابة حياتهم اليومية في العصر الوسيط.

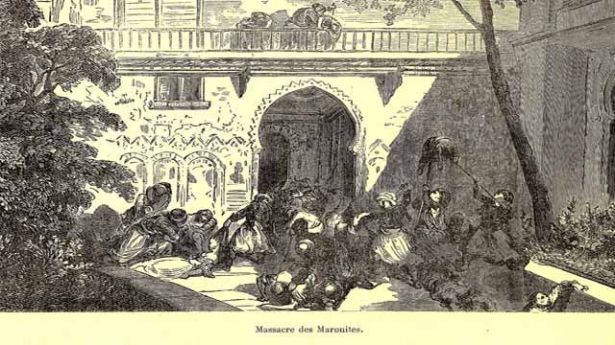

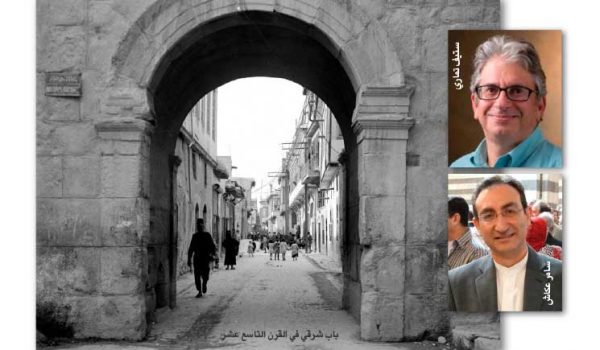

من هنا يمكن القول إن كتابة الحياة اليومية والسير الذاتية في مدينة مثل دمشق بقي يشغل بال علماء المدينة، وحتى بال العوام، كما في يوميات الحلاق أحمد البديري «حوادث دمشق اليومية» التي كتبها في القرن الثامن عشر، أو مع تراجم محمد خليل المرادي، التي شكلت مادة مهمة للعديد من الباحثين والمؤرخين، فقد اعتمد عبد الكريم رافق على هذا الكتاب وعلى كتاب آخر من كتب تراجم المرادي التي وضعها في كتابه الكلاسيكي للحديث عن بروز النزعة المحلية في دمشق، في ظل الولاة من آل العظم. واستعملت ليندا شيلشر في كتابها «عائلات في السياسة: دمشق في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر» تراجم المرادي لتفصل الصلات بين السيد والموالي، ولتصف البنية الاجتماعية للنخبة الدمشقية في القرن الثامن عشر. وبالتركيز على القرن الذي كتبت فيه هذه السير واليوميات، وأعني هنا القرن الثامن عشر، نجد أن أهمية هذه المصادر لا تعود فحسب إلى كونها أداةً أو مادة ثرية فقط تساعدنا على إعادة كتابة التفكير بتاريخ الحداثة لمدينة دمشق، عبر العودة بجذور هذه الحداثة إلى منتصف القرن الثامن عشر، مثلما بيّن سامر عكاش في كتابه «يوميات شامية»، الذي خصصه لقراء الحداثة المبكرة لدمشق في القرن الثامن عشر من خلال إعادة تقميش يوميات البديري، بدلاً من السردية السائدة التي عادة ما تنطلق في قراءتها لتاريخ الحداثة في المنطقة مع القرن التاسع عشر.

بل تعود أهميتها أيضاً إلى كونها تعد بمثابة أداةً لإعادة اكتشاف الهويات الشخصية في هذا السير.

ولعل من الحفريات الرائدة التي حاولت الكشف عن هذا الجانب الثاوي في السير الذاتية، يمكن الإشارة مثلاً إلى دراسات ستيف تماري، أستاذ التاريخ في جامعة جنوب ألينوي، والمتخصص في تاريخ دمشق في القرن الثامن عشر، والمؤرخ والمعماري السوري سامر عكاش/ جامعة أدلايد الأسترالية في كتابه السالف الذكر، حيث لم يقتصر الباحثان في دراستهما لهذه المصادر على الجوانب الأثنوغرافية، التي تكشف عنها هذه السير واليوميات، بل حاولا كذلك من خلال دراستهما لهذه المصادر الكشف عما تبوح به هذه المؤلفات عن مؤلفيها، وعن ميولهم الدينية والاجتماعية، ورؤيتهم للتحولات التي عايشوها؛ خاصةً في فترة القرن الثامن عشر، التي كان فيها المجتمع الدمشقي يقف على عتبة التحولات الهائلة التي ستعصف بالقرن التالي، ولا سيما ولادة الوعي القومي المحلي (تماري) أو الحداثة المبكرة (عكاش).

ففي دراسته « السيرة الذاتية والهوية في أوائل تاريخ دمشق الحديث» حاول تماري دراسة ثلاثة مصادر أساسية لتلك الفترة هي: ثبت إسماعيل العجلوني (ت 1748) بعنوان «حلية أهل الفضل والكمال باتصال الأسانيد بكمل الرجال» (وهو سيرة ذاتية فكرية). سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر، ومجموعة تراجم العلماء الأحناف الذين تولوا منصب الإفتاء في دمشق المعنونة «عرف البشام فيمن وليّ فتوى دمشق الشام» وكلاهما للمرادي. وكتاب محمد بن كنان (ت 1740-1741). «يوميات شامية».

العجلوني (الشافعي/ المحلي):

خلال فترة 1737- 1738، قام إسماعيل العجلوني، وهو من أكابر علماء الحديث الدمشقيين، بتأليف ثبته، وهو نوع من السيرة الذاتية الفكرية. في المقدمة يخبرنا العجلوني عن نسب عائلته وتحدرها من فاتح بلاد الشام أبي عبيدة الجراح، وعن حيرة والديه في تسميته، وعن الحلم الذي أطلقه في طريق العلم الشريف.

يصف العجلوني نفسه بأنه «ولد في عجلون وتربى في دمشق، وأنه على مذهب الإمام الشافعي». وبينما كان العجلوني لا يزال في سن المراهقة رأى في ما يراه النائم شخصاً يلبسه جبة خضراء عليها قلم من الفرو الأبيض، وهما لونا العلماء التقليديان. ولعل ما يفلت نظر تماري هو أن ثبت العجلوني رغم إشارته إلى بداياته المبكرة، فهو مع ذلك لا يعد معالجة لسيرته، بقدر ما هو توثيق لصلاته بمعاصريه من العلماء- ولا سيما أهل الحديث- ولتموضعه الديني/ المحلي (الشوافعة الدمشقيون) في مقابل الإرث العثماني (الحنفي).

كما أن هذا الأسلوب كان عادةً ما يتبعه بعض العلماء ممن كانوا يجمعون الدلائل على انخراطهم في سلسلة الأسانيد على نحو ما يفعل اليوم الطامحون من أرباب المهن إلى جمع الشهادات العلمية والترقيات، أو كما كانت تفعل عائلات النبلاء في المجتمعات الإقطاعية لتوثيق نسبها، ولذلك كان الانضمام إلى سلسلة الأسانيد يعني القبول ضمن هيئة اجتماعية لم يكن لها وجود رسمي منظم، لكنها تحظى بأهمية ووزن ديني واجتماعي كبير داخل المدينة. وفي حال العجلوني نجد أن هذه الجماعة تتمثل في علماء الشافعية في دمشق، الذين شكلوا من خلال إشرافهم على التعليم تحت قبة النسر في الجامع الأموي (كما سنرى في دراسة أخرى لتماري) واحداً من أهم ثلاثة مراكز دينية في دمشق القرن الثامن عشر.

محمد خليل المرادي ( الدمشقي/ العثماني):

من ناحية أخرى جاء كتاب محمد خليل المرادي الأشهر «سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر» وهو ما يقابل القرن الثامن عشر، ليشتمل على شخصيات من أنحاء العالم الإسلامي كافة. مع ذلك بقي عالم المرادي متمحوراً حول بلاد الشام، ودمشق بصورة خاصة. فنحو 65٪ ممن ترجم لهم جاءوا من بلاد الشام الجغرافية. أما خارج بلاد الشام، فثمة كثير من الأعيان من الروم. ولا عجب في ما إذا وجدنا- وفقا لتماري- أن 55٪ من الأعيان الشاميين الذين ترجم لهم المرادي ينتمون إلى مسقط رأسه دمشق. كما أن ما يلفت النظر هو أن علماء المرادي هم جميعاً من أهل السنة باستثناء شاعر شيعي. أما الذين يذكر مذهبهم فإن ما يربو قليلا ًعلى 50٪ كانوا من أتباع أبي حنيفة و40٪ من الشوافعة، وأما الباقون فيتوزعون ما بين الحنابلة، والمالكية، وعدد ضئيل ممن كان على أكثر من مذهب.

ويرى تماري أن الارتفاع في نسبة الاهتمام بتراجم الحنفية، هو مؤشر على تعلق المؤلف بالتراث العثماني الديني في دمشق والمتمثل في المذهب الحنفي. فقد كان المذهب الشافعي، قبل الفتح العثماني، هو المذهب الشائع كما في مصر أيام المماليك؛ لكن مع قدوم العثمانيين، يبين ستيف تماري في دراسة أخرى له نشرت بعنوان «المفتي، المحدث، والصوفي: ثلاثة مناصب تدريسية وقفية ومأسسة الولاءات الإمبراطورية والمحلية في دمشق العثمانية»، إلى انقسام الحياة الدينية في دمشق بين ثلاثة جماعات دينية رئيسية: الأولى كانت جماعة التكية السليمانية، وقد مثلت مقراً للحفاظ على الاتجاه العام للإمبراطورية في الفقه والإدارة، بما يلائم الخطوط الحنفية المنصوص عليها. الثانية قبة النسر في الجامع الأموي، وخصصت لأبرز عالم بالحديث في المدينة، وبقيت مركزاً ورمزاً للشافعية المحلية داخل المدينة. بينما شكلت منطقة السليمــية بجـــانب قبر «الشـــيخ الأكبر» وبعيداً عن وســـط المديـــنة، مقراً ثالثاً ومكاناً مناسباً لنشاط التصوف مع وجود الشيخ عبد الغني النابلسي.

يوميات: ابن كنان

والحلاق الشعبي المحافظ (البديري)

وقد حظيت كتب اليوميات بالاعتراف بها كمصدر للتاريخ السياسي لمدينة دمشق، خلال صعود حكم آل العظم، ولرصد التغيرات الاجتماعية لتلك الفترة (القرن الثامن عشر)، غير أن بعض الأعمال مثل عمل ابن كنان «يوميات شامية» مهم أيضاً لما يحتويه من وصف للمدينة، ولما يخبرنا عن حياة واهتمامات المؤلف نفسه. وفي هذا السياق، يعد «السيران» –وفقا لتماري- أحد أهم المصادر الأساسية لحياة ابن كنان؛ إذ كانت دمشق في نظر ابن كنان مجموعة من الملاذات الريفية الهادئة المؤاتية للتنزه والاستجمام، والفرار من شواغل الحياة اليومية وإمتاع الحواس. هنا نجد أن يوميات ابن كنان واهتمامه بالجانب الحضري للمدينة، تلائم غاياته واهتماماته الفكرية والثقافية باعتباره متبحراً في تاريخ العمارة وجمال المدينة وريفها.

في السياق ذاته، يكشف سامر عكاش في قراءته ليوميات البديري، عن هوية جديدة (محافظة) لهذا الحلاق الحكواتي. فالبديري الذي عمل حلاقاً بالمهنة، كان قد اكتسب مهنته على يد أستاذه في المهنة الحاج أحمد الحلاق بن حشيش الذي كان «يحلق في حال حياته إلى قطب زمانه صاحب المقام القدسي الشيخ عبد الغني النابلسي». علاوةً على ذلك نشأ البديري في بيئة حكواتية إن صح التعبير؛ فقد تعلم فنون سرد الحكايا من سليمان بن الحشيش الحكواتي، الذي كان يحكي سيرة الظاهر وعنترة باللغتين العربية والتركية، ولذلك يرى عكاش – انطلاقاً من نشأة البديري الصوفية، وخلفيته الشعبية – أنه علينا من البداية أن نكون حذرين في أخذ كلام البديري بكل تفاصيله وبحرفيته على محمل الجد،وذلك لأن البديري من خلال يومياته، لا يكشف عن صورة أثنوغرافية حيادية للحياة اليومية في دمشق، بل هو يعكس في مرات عديدة رؤية محافظة حيال التغيرات الحداثية المبكرة التي كان يشهدها المجتمع الدمشقي آنذاك. ففي إحدى تعقيباته على تفشي شرب الأركيلة في دمشق، يذكر البديري أن شربها «من أعظم المناكر»، وفي حادثة أخرى يصر البديري على تصوير تزايد حضور النساء في الفضاء العام الدمشقي وفي أسواقها، بوصفه لا يعبر سوى عن تفاقم ظاهرة «الشلكات» و«بنات الهوى» داخل المدينة.

٭ كاتب سوري

القدس العربي