الفكر كضحية للنخب التقليدية: من الهيمنة السافرة إلى مواقف الرفض في عصر الحداثة: طلال المَيْهَني

يبرز وسط “ساحة الأمّة” في باريس تمثالٌ برونزيٌّ من عمل النَحَّات الفرنسي “جول دالو Jules Dalou” (ت. 1902م). ويمثل هذا التمثال “ماريان Marianne”؛ تلك الشابة الفرنسية الأسطورية، التي تعتبر رمزاً من رموز الجمهورية في فرنسا، والتي تحملُ، بملابسها البسيطة وحضورها في الذاكرة الوطنية، دلالةً على القطيعة مع النخبوية الأرستقراطية التي سادتْ قبل الثورة الفرنسية. كما تعكس “ماريان”، في أدبيات الثوريين الفرنسيين، تلازماً رمزياً ومهماً بين “الحرية والعقل”؛ تلازمٌ رمزيٌ يقف في تضادٍ نافرٍ مع السَّرْدِيّة الدوغمائية التي شاعتْ عبر قرونٍ من التاريخ البشري.

لم يكن تلازم “الحرية والعقل”، وصعود هذا التلازم، حكراً على فرنسا، بل كان ظاهرةً انتشرت على مستوى الممارسة والخطاب العام، ورافقت الحداثة التي يصعب تحديدُ لحظاتٍ معينةٍ لانطلاقها. فمع أن كتب التاريخ تنظر تقليدياً إلى اختراع الطباعة أو اكتشاف العالم الجديد أو الثورة الفرنسية وغيرها كأحداثٍ فاصلةٍ ومصيريةٍ في الإعلان عن الحداثة، إلا أنه من الأدق النظر إليها على أنها حصيلةٌ تراكميةٌ لنشاطٍ بشريٍّ إبداعيٍّ ألغى أو بَدَّلَ أو عَدَّلَ، وفي صورةٍ تدريجيةٍ، كثيراً من المفاهيم والقيم التي رَاجَتْ في عصور “ما قبل الحداثة” على المستويات الفكرية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية. ومع انفجار الثورة العلمية وانتشار النُّظُم التعليمية التي انفصلتْ، وبنسبٍ متفاوتةٍ، عن السيطرة المباشرة للمؤسسات الدينية، حصل تغيرٌ في الطبيعة التقليدية للمعرفة والاشتغال الفكري. فتراجعت معدلات الأمية، وحصلت فئاتٌ جديدةٌ في المجتمع على حقِّ التعليم دون شرط الانتماء إلى، أو التحالف مع، “النخب تقليدية” التي اعتادت احتكار المعرفة والفكر كملمحٍ من ملامح احتكار القوة (تمت مناقشة ذلك باختصار في مقالٍ سابق: الفكر كضحية للنخب التقليدية، قراءة أولية في عصور ما قبل الحداثة. ملحق نوافذ، جريدة المستقبل، 16 حزيران 2013).

وقد تركت هذه التطورات أثرها على محتوى وانتشار المعرفة والاشتغال الفكري، بخاصة على مستوى الفكر العلمي العقلاني الذي احتلَّ حضوراً واسعاً. فخضوع الفكر العلمي العقلاني إلى ضوابط الملاحظة الحسية والتجربة والتكرار جعله متاحاً لأفرادٍ ينتمون إلى خلفيّاتٍ مذهبيةٍ وقوميةٍ وطبقيةٍ متباينة. وتَمَشِّياً مع المقولة المنسوبة إلى “فرنسيس بيكون Frances Bacon” (ت. 1626م)، أحد روّاد الثورة العلمية: “المعرفة قوة” (باللاتينية: Scientia Potentia Est)، فقد أدّى الفكر العلمي العقلاني، بعد التحامه مع الثورة الصناعية، إلى تمكين البشر، وإلى جعلهم أقْدَرَ على التحكم بالقوة المادية وتكثيفها باعتبارها، وبغضِّ النظر عن الحُكْمِ القِيَميِّ والأخلاقي، ركناً من أركان المنظومة البشرية القائمة (اختراع الطائرة، الاتصالات، الأسلحة الفتاكة إلخ).

وإذا ما تجاوزنا نقد الحداثة (وهو نقدٌ مشروعٌ ومُلِحٌّ يحتاج تفصيلاً في مقامٍ آخر) فإن من الواضح أن الحداثة قد خلقتْ فرصاً مفتوحةً، نِسْبِيّاً وظاهرياً على الأقل، أمام شرائح أوسع من الناس كي يُقَارِبُوا الحياة وِفْقَ رؤىً غير تقليديةٍ، وكي يحظوا بفُرَصٍ تعليميةٍ أفضل (بالمقارنة مع ما كانت عليه الحال قديماً).

بكل الأحوال فقد جاء التغيير الحداثي كنتيجةٍ لصعود فئاتٍ مستجدةٍ من النخب غير التقليدية: “النخب الفكرية” (أو ما يدعى بفئة المثقفين) التي اقتحمت الشأن العام، لتدخل في منافسةٍ مع “النخب التقليدية” الممسِكَة بزمام القوة والثقافة السائدة. هذا ما نراه في شكلٍ خاصٍ مع ظهور دعاة الإصلاح الديني، وبعدها مع ما يسمى بالمفكرين الأحرار، والموسوعيين الأوروبيين. ومع أن القائمين على مثل هذه الدعوات الحداثية كانوا محسوبين، في المراحل الأولى، على “النخب التقليدية”، أي لم يكونوا من الطبقات المسحوقة (التي فُرِضَ عليها أن تكون مسحوقة)، إلا أنهم اقتحموا الشأن العام بطريقةٍ غير تقليديةٍ؛ سواء عبر التعاون الانتقائي مع “نخبٍ تقليديةٍ” ذات ميولٍ تنويريةٍ، أو عبر الدعوة إلى قطيعةٍ راديكاليةٍ مع تلك “النخب التقليدية”.

وفي كلتا الحالتين فقد فرضت “النخب الفكرية” نفسها كتهديدٍ حقيقيٍّ لمنظومة “ما قبل الحداثة” وللقائمين عليها من “نخب تقليدية” وذلك على مستويين: الأول عبر طرح مفاهيم وأفكار “لا مفكر بها” شَكَّكَتْ نقدياً بالمألوف والسائد، وغيّرتْ ثورياً نظرة الإنسان تجاه ذاته وتجاه الكون، أما الثاني فعبر المساءلة والسعي إلى تغيير احتكار المعرفة والاشتغال الفكري. فقد كان هذا الاحتكار سمةً بارزةً على مَرِّ التاريخ، حين كانت الجموع أسيرةً “لنخبٍ تقليديةٍ” تمتلك القوة، وتُكَبِّلُ العقل، وتقمع الفكر والحريات حفاظاً على امتيازاتها. وقبالة كل هذا، أتاح التفكير الحر والمنهجي والنقدي فرض تهديدٍ حقيقيٍّ، وغير مسبوق، لحالة التطابق والتماهي التي سادَتْ تاريخياً بين “النخب التقليدية” و”الاشتغال الفكري”.

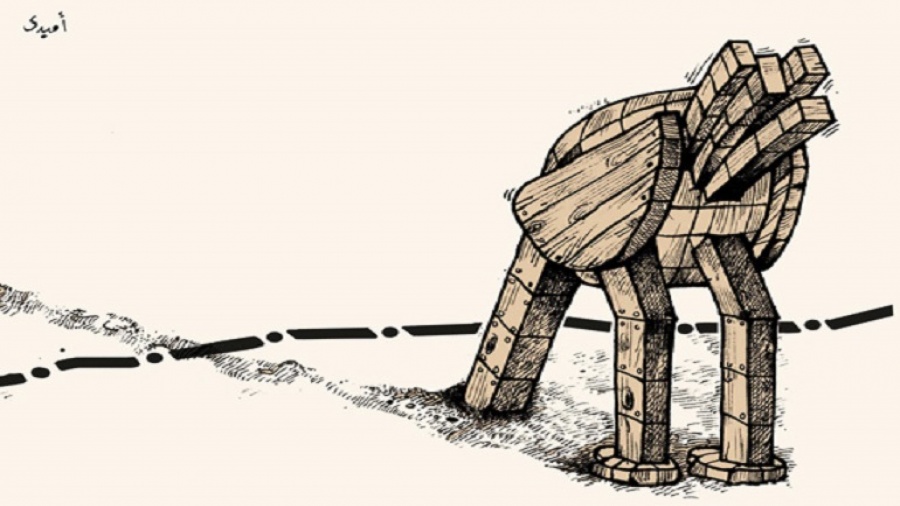

وكما هو متوقعٌ، وبدلاً من الإذعان للتبدلات التي كانت تنمو في شكلٍ حثيثٍ في سياق التغيير الحداثي، مَالَتِ “النخب التقليدية” إلى عدم الاعتراف بهذه التبدلات، وعَمَدَتْ جاهدةً إلى التمسك بامتيازاتها وتكثيف امتلاكها للقوة، عبر اتخاذها موقفاً رافضاً في وجه دعوات التغيير. وهكذا نشأتْ، نتيجةً للصدام بين المواقف المتناقضة، بين رفض التغيير والدعوة إليه، بين “النخب التقليدية” و”النخب غير التقليدية”، بين القديم والجديد، بين ما قبل الحداثة وما سيسمى لاحقاً بالحداثة، نشأت “حالةٌ برزخيةٌ”.

انطلقت في سياق “الحالة البرزخية” المذكورة مواجهةٌ بين القائمين على كلٍّ من المنظومتين، حيث ووجهت دعوات التغيير بمواقف الرفض التي تقودها “النخب التقليدية” بمختلف أنماطها الدينية والسلطوية والأهلية وصاحبة رؤوس الأموال والثروة. وكان للنخب الدينية، بتماهيها مع السلطات، وباستغلالها لمشاعر الناس والتلاعب بها، دورٌ رئيسٌ في الإعلان والحشد لمواقف الرفض التي تعددت أشكالها: من الاتهام بالهرطقة والحرمان، والتكفير والتخوين، والاستهزاء والتشويه، وربط الاشتغال الفكري بالخروج على الدين أو التقاليد، وغيرها كثير.

وغالباً ما أدى الاحتقان الناتج من المواجهة إلى اضطرابٍ في “الحالة البرزخية”، مع انزلاقٍ للصراع الناجم إلى اقتتالٍ دمويٍّ ومتطرف، كما في محاكم التفتيش، والحروب الدينية الطاحنة التي اندلعتْ على خلفية الإصلاح الديني والإصلاح الديني المضاد (تحتاج هذه القضية نقاشاً في مقالٍ منفصل). ويمكن في هذا الصدد قراءة الثورات الكبرى في التاريخ الحديث، وما رافقها من حروبٍ وفظاعات، كتظاهرٍ للاضطراب في “الحالة البرزخية”: اضطرابٌ نتج من تحول الصدام بين المتناقضات من الوضع الكامن إلى العلني؛ بين “النخب التقليدية” التي امتلكت المنظومة القديمة من جهة، وبين القوى التي تعمل كعرّابٍ لمنظومةٍ جديدةٍ تقطع مع الماضي من جهةٍ أخرى. وزاد تعقيد الصورة مع تحوُّل القائمين على التغيير الحداثي، للمفارقة، ومع مرور الوقت، إلى “نخبٍ تقليديةٍ” في هيئةٍ مستحدثة، ما عرّى الصراع المذكور من مرجعياته الأخلاقية والمبدئية، وحوَّله إلى صراعٍ على السلطة السيادية بين “نخبٍ تقليديةٍ” قديمةٍ و”نخبٍ تقليديةٍ” جديدةٍ تسعى كلٌّ منها إلى الاستفادة من الامتيازات واحتكار المعرفة والاشتغال الفكري والقوة بما يمكنها من الإمساك بالسلطة على حساب الشعوب.

وبالتوازي، وفي ردِّ فعلٍ على تَغَوُّل المادية العلمية التي رافقت التغيير الحداثي، نما صعودٌ ملحوظٌ، ومثيرٌ للاهتمام، في “الممارسات الغموضية occulticism” كامتدادٍ “للروحانيات mysticism” القروسطية: من سحرٍ وشعوذةٍ وتنجيمٍ وكهانةٍ وغيرها. ويبدو أن هذه “الممارسات الغموضية” قد تلاقتْ مع مصلحة “النخب التقليدية” في تلك المرحلة؛ عبر عزل المزاج العام عن الفكر العلمي العقلاني، وترسيخ الأمر الواقع، وتعزيز المواقف الرافضة للتغيير الحداثي.

وعلى النهج ذاته اتَّخَذَتِ “النخب التقليدية” في منطقتنا، التي تسمى تجاوزاً بالشرق الأوسط، مواقف رافضة للتغيير الحداثي بعد أن اعتبرته تهديداً لنفوذها. يضاف إلى ذلك أنها نظرت إلى هذا التغيير، الذي لم يكن ذاتي النشأة بل مستورداً، على أنه قادمٌ من “الآخر” المناقض للهوية. ومَنَحَ ما سبق مواقف الرفض زخماً، وشَرْعَنَها بناءً على حججٍ دينيةٍ أو قومية أو غيرها. فانتشرت الاتهامات بالتخوين، وفتاوى التكفير والتحريم، في تواطؤٍ بين مختلف أنماط “النخب التقليدية” ضد التغيير الحداثي تحت مسميّات البدعة أو الفتنة أو الحفاظ على الهوية. وهكذا غاب عن منطقتنا عاملٌ أساسيٌّ: هو “النخب الفكرية الحرة” والمنبثقة من الداخل، على حساب ظهور “نخبٍ فكرية هجينةٍ” مصابةٍ بالفصام، وتعاني عقدة نقصٍ تجاه “الآخر”، وتعيش وجودياً على ردود الأفعال: سواء عبر الوقوع الساذج في فخ المركزية الأوروبية، أو عبر القراءة الوردية والانتقائية للتاريخ والعودة إلى الوراء بغية إعادة تشكيل الماضي.

وكمثالٍ صارخٍ على مواقف الرفض تمكن الإشارة إلى واحدٍ من أهم الأحداث التي أثّرت سلباً في تطور الفكر في المنطقة: موقف “النخب التقليدية” في العصر العثماني الرافض للطباعة بالحرف العربي أو التركي (بعد اختراع الطباعة المنسوب إلى الألماني “يوحنا غوتنبرغ Johannes Gutenberg” (ت. 1468م))، وذلك اعتماداً على فتوى من بلاط السلطان بيازيد الثاني في القرن الخامس عشر (جُدِّدَتِ الفتوى في عهد ابنه السلطان سليم الأول). وقد سُمِحَ بطباعة الكتب غير الدينية بالعربية، ولأول مرةٍ في السلطنة العثمانية، في عهد السلطان أحمد الثالث عام 1728م، ولكن ذلك لم يستمر سوى لعقدٍ من الزمان قبل أن تُغْلَقَ هذه المطبعة. ولم تصبح الطباعة شائعةً في الأراضي التابعة للسلطنة إلا في القرن التاسع عشر، أي بعد ما يزيد على ثلاثة قرونٍ من اختراعها، ما خلّف فجوةً واسعةً ما زلنا نعاني من آثارها السلبية. يجب التنويه، على سبيل المقارنة، إلى أن استقبال الطباعة لم يكن سلساً من قِبَلِ “النخب التقليدية” الأوروبية التي لم تتردد على الإطلاق في قمع هذا الاختراع الجديد. لكن وجود حراكٍ فكريٍّ نَشِطٍ ومعارضٍ ومُتَنَامٍ ذي رؤيةٍ إصلاحيةٍ ساعيةٍ إلى التغيير كان له دورٌ حاسمٌ في مقارعة “النخب التقليدية”، والدفاع عن التغيير مبدئياً و/أو نفعياً (كانت الطباعة وسيلةً لنشر المعرفة وتوفير الكتاب الرخيص لعامة الناس، وأداةً لنشر الدعاية السياسية الأحادية -البروباغندا- إبان الحروب الدينية التي اجتاحت أوروبا).

وهكذا أدّى التغيير الحداثي (سواء كان ذاتي المنشأ أو مستورداً) دوراً محورياً في إطلاق مواجهةٍ بين القديم والجديد، بين احتكار الفكر أو مشاعيته، وإدخال المجتمعات في “حالةٍ برزخيةٍ” تضجُّ فيها المتناقضات وتجتمع فيها الأضداد. أسس ذلك لانزياحٍ تدريجيٍّ في قدرة “النخب التقليدية” على التحكم بالمعرفة والاشتغال الفكري: انزياحٌ من موقع الهيمنة السافرة إلى موقعٍ دفاعيٍّ يتبنى مواقف رافضة للتغيير الحداثي. ليغدو هذا الانزياح من موقع الهيمنة السافرة مُجَرَّدَ محاولةٍ يائسةٍ للحفاظ على الهيمنة السافرة بحدِّ ذاتها؛ عبر تحنيط الأمر الواقع أو إعادة إنتاجه كما كان، ودون أدنى اعتبارٍ للانزلاق المريع نحو مآلاتٍ عنفيةٍ، أو للكلفة الباهظة التي دفعها، وما زال يدفعها، الجنس البشري.

() كاتب سوري

المستقبل