بعض يوميات منطقة سوريّة لا تزال خاضعة للنظام/ علا شيب الدين

هي بلدة في محافظة السويداء بجنوب سوريا، اسمها صلخد، وإلى هذه البلدة (بلدتي)، عاد العديد من المجنَّدين بالأكفان، شأنها في ذلك شأن معظم قرى المحافظة وبلداتها. مجنَّدون أعمارهم بين 18 و25 سنة، كانوا يؤدّون الخدمة الإلزامية في جيش النظام المسمَّى “الجيش العربي السوري”.

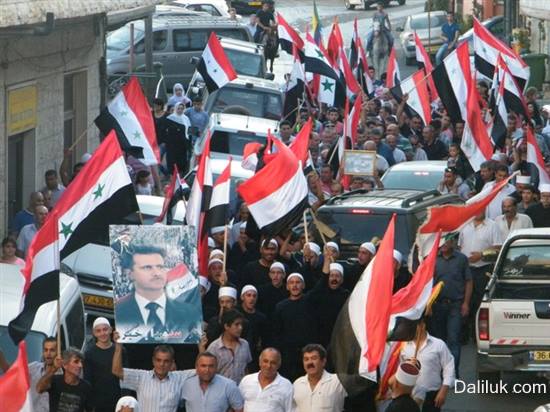

غالباً ما تسبب ذلك في إثارة التساؤلات همساً بين بعض الأهالي حول الأسباب التي تحول دون العودة نفسها لـ”ضباط” من الجيش نفسه، ودفْعِ بعضهم الآخر إلى تطوير استراتيجيا قد تضع حداً لاعتبار أبنائهم طعوماً ودروعاً. أمّ هشام مثلاً، عندما جاءها أحد عناصر الأمن سائلاً عن ابنها الذي أتى في إجازة ولم يعد إلى القطعة العسكرية التي يخدم فيها، قالت له: “ما رح إسمح لإبني يروح يموت في الجيش، إبعث إبنك إنت”، وبعدما اقترح العنصر أن يدخل بيتها، طالباً منها أن تحضّر القهوة بغية الجلوس للتفاهم، صاحت في وجهه: “ما عندي قهوة، ولهون ما عاد تجي”، حسبما شاع في البلدة. أما المزارع، أبو نضال، فقد طلب من ابنه التواري في إحدى غرف البيت، وقال لعنصر الأمن عندما جاء طالباً ابنه لما يُعرف بالاحتياط: “إبني في لبنان، وما منعرف أي شي عنّو”. في ما عدا وقفة احتجاجية نفّذها بعضٌ من شباب البلدة بعد أيام من تفجّر الثورة في سوريا وبدء سيل الدماء في الطرق، لم تشهد شوارع صلخد تظاهرات أو احتجاجات ضد السلطة. غير أن عزوف بعض أبناء البلدة عن القتال إلى جانب النظام، كان بمثابة معارضة أو عصيان من طراز مختلف.

تشتهر البلدة بقلعة أثرية جميلة وآسرة. الواقف في أعلى نقطة فيها، يمكنه أن يمتّع ناظريه في الاتجاهات كافة من دون أن يعوق رؤيته شيء، كونها تعلو ولا يُعلى عليها. للوهلة الأولى، يخيَّل إلى المرء أن أصابعه تكاد تلامس السماء، إلا أن وجود نقطة عسكرية في قمة القلعة يتمركز فيها جنود النظام، كافٍ ليجعله يكفّ عن الحلم، وليجد نفسه منغمساً في صميم الواقع البائس. إذ بعض الناس غالباً ما يُنهون الحديث المتذمِّر عن الارتفاع الجنوني في الأسعار وغلاء المعيشة الفاحش، متهامسين: “إذا تظاهرنا بتتمركز دبابات النظام بالقلعة وبيقصفونا منها”. بات الناس ذوي مهارات حدسية واستدلالية عالية، يستنتجون ما قد يحصل لهم إنْ احتجّوا، من أصوات القصف المرعبة على الجارة درعا، التي ما انفكّت تتناهى إلى الأسماع، تهزّ من شدّتها، أبواب البيوت ونوافذها.

هناك أشياء كثيرة تغيّرت بعد اندلاع الثورة، يمكن وضعها في خانة المضحك المبكي. منها: تضاؤل حجم قطعة البسكويت مثلاً، وازدياد السوء في مذاقها، كلما ارتفع سعرها. أو انخفاض جودة مواد التنظيف إلى درجة التوسيخ، كلما ارتفعت أسعار هذه المواد أيضاً. ينطبق هذا على كل السلع التي باتت رديئة ومغشوشة بشكل غير معقول. يأتي ذلك كله وغيره ضمن سلسلة إجراءات مدروسة سيكولوجياً، تبعث السلطة الأسدية وعملاؤها من خلالها برسائل رمزية مفادها: أرأيتم كم كانت الحياة قبل الثورة “أطيب” و”أنظف”!؟ يسخر بعض أبناء البلدة المعارضون: “طعم كل شي صار مقرف ومواد التنظيف صارت توسِّخ، هاي هيي الإصلاحات؟!”. يردّ البعض الآخر من الموالين: “لأ هاي هيي الحرية إلّي بَدّن ياها”.

“انشالله ما يصير مجاعة، منشان ما تاكل الناس بعضها”، تقول إحداهنّ بنزق لطفلها ذي العامين في أثناء التهامه قطعة خبز بشراهة. بات هذا الطراز من الخطاب اعتيادياً، يمهر يوميات الناس وأحاديثهم. وبات الطعام يأخذ أهمية مبالغاً فيها، بالنسبة إلى أشكال النشاط الأخرى لدى الناس، نتيجة تعمُّق مشاعر قلق الخواء والجوع. الانصراف إلى التقدير المفرط للطعام، وتخزينه، تحوّل إلى نوع من التعبير عن الذات نظراً للإحباط الوجودي العام وتفشّي نظام القهر والتسلط الذي يكبح الحريات ويخنق التعبير اللفظي والحركي والسلوكي. خنْق وكبْح، يتجلّيان بوضوح في التكتيك السيكولوجي الذي ما انفكّ النظام يلجأ إليه في عملية قطع التيار الكهربائي والإنترنت والاتصالات عموماً. تكتيك ماكر من شأنه الجذب والنبذ، المدّ والجزر، الشدّ والتراخي، الاتصال والانفصال، انتظام في موعد الانقطاع ومدته، لا يكاد المرء يعتاده لساعات أو أيام قليلة، حتى يعقبه عدم انتظام تختلط فيه أوراق الزمن، ولا يُعرف معه متى تنقطع الاتصالات والكهرباء ومتى تعود. هكذا، يبقى المرء في حال من القلق الدائم وعدم الاستقرار، وفي مزاج عام كئيب، ووضعية يمهرها الإنهاك واللهاث، التوتر والضيق والتشنج. يستمرّ بذلك صمت مَن يُسمَّون “الفئة الصامتة”، وتستمر الوجوه متسربلة بجهامة واكفهرار يبعثان الوجوم في النفوس، ويتضرع الجميع إلى الله، منتظرين الفرج القريب الذي لا يقترب.

عن كذب الزغاريد وصدق البكاء

كانت أمّ فادي في الحانوت تشتري أغراضاً برفقة زوجها، عندما التقيتُها مصادفةً. كانت تكلّم زوجها بنزق، وهو يبادلها النزق بنزق أشد. ما إن تباطأ الرجل قليلاً في تعبئة الخضر في الكيس، حتى نفد صبرها، وقالت غاضبة: “بسرعة يا زَلَمة، خلّصنا”. وضعتُ يدي على كتفها الذي انسدل عليه منديل يقارع في بياضه سواد ثوبها الحالك، وقلت: “طَوْلي بالك”. لم أكد أنهي الجملة، حتى فرّ الدمع المحتبس من عينيها. سألتها عن السبب، فأجابت: “إبني إجى مبارح شهيد”. فادي، كان يخدم في الجيش بحمص، كما قال أبو فادي الذي حفرت السنون في وجهه أخاديد عميقة تشي بالتعب والشقاء، عندما عاد حاملاً كيس الخضر. قلت: “يا عم ما عاد تخلّو أولادكم يروحو على الجيش”. قال: “إبني كان بالقطعة العسكرية، وصارلو فترة طويلة ما أعطوه إجازة وما سمحولو يجي”. قلت: “ما كان أشرف لإبنك لو مات على جبهة الجولان المحتل؟”، قال: “وكمان شرف لإلو يموت داخل سوريا”. قلت: “يموت داخل سوريا؟ منشان مين يا عم؟”. استشعر الرجل ما قصدتُه، فطلب أن أخفض صوتي، ثم همس في أذني بعدما أطرقَ في الفكر: “في جواسيس كثير!”.

الحال التي كانت عليها أمّ فادي في الحانوت، كانت طبيعية إنسانية وصادقة، اختلفت تماماً عن حالها في اليوم السابق. يوم عاد ابنها إلى البلدة في تابوت محكم الغلق، كما روَتْ، ملفوفاً بعلم “الدولة”، ترافق موكب جنازته أعيرةٌ نارية تشقّ سكون البلدة المعتاد المألوف قبل أن تعود إليهما مجدداً بعد انتهاء كل مهرجان من هذا الطراز يحتفي بالموت الذليل البشع.

في جوّ من الهستيريا الجماعية، ترعاها السلطة وعملاؤها في البلدة، زغردت أمّ فادي، شأنها في ذلك شأن الكثيرات، لابنها، شهيد الوطن، المجنَّد الذي بات “ملازم شرف” بعد موته مباشرة. “ملازم شرف”، ذلك اللقب هو كل ما أعطته السلطة الأسدية لأمّ فادي كـ”رشوة”، تستحق في قبالتها أن تزغرد إرضاءً للسلطة ولمجتمع يخشى، في غالبيته، تكذيب السلطة. في هذا الجو الهستيري، وحدهم الأطفال يحدسون أن ثمة شيئاً غير سليم يحدث، لا ينسجم مع حدث مهيب وجلل كالموت. الموت الذي لا ينبغي أن يفرح الناس لحدوثه. يستولي الذعر على الأطفال، يتعلّقون بأذيال أمهاتهم، أو يقبعون في الزوايا يراقبون حركات الرجال وهم يطلقون الرصاص الحيّ في الهواء ابتهاجاً بالموت، بفضول وتوجّس واستغراب! أما ذوو الصمت، فيخرجون من البيوت إلى “الأَجْر”، واجمين، ينظرون إلى كل شيء نظرة مَن لا يعنيه من ذلك كله شيء.

أمّ فادي التي كانت في الأمس تزغرد، لم تكن نفسها الموجودة اليوم في الحانوت. فقد انتهت المسرحية الهزلية، ودخلت في حقيقة أن ابنها مات، وأن رتبة “ملازم شرف” لن تمكّنها ثانيةً من معانقته أو تقبيله أو شمّ رائحة جسده. بدا وجهها أكثر بهاء في حزنها، فهي الآن إنسانة طبيعية، مثخنة الجراح، لا يفرحها موت ابنها، يعتصر الكمد قلبها، تبكي بكاء مرّاً. هي الآن في زمن خارج زمن السلطة الذي اضطرت فيه إلى الزغردة المخادعة بينما كانت تساورها الرغبة العارمة في البكاء. الزغردة كانت موقفاً خارجياً، ترجمت استهانة السلطة المطلقة بالمشاعر الإنسانية. أما البكاء، فهو ذاك الموقف الداخلي الأصيل، تنثال معه الأفكار والخواطر والآلام بشكل حرّ، في غير حذر.

عن حذف الواو وكسر الباء

حوّل أحد رجال البلدة، مكان التبريد الذي يخزّن فيه التفاح في العادة، بعد جنيه من الكروم، إلى مستودع يضع فيه الناشطون في الثورة مواد غذائية وألبسة وأغطية وغير ذلك مما يأتي من تبرّعات ومساعدات من أجل إغاثة مَن نزحوا من المناطق السورية المختلفة إلى البلدة والقرى المحيطة بها. أخبرتني مرّة، زوجة صاحب المستودع، بعدما افترقت شفتاها عن ابتسامة ساخرة، عمّا كتبه شبّيحة البلدة في أحد الأيام، على جدران بعض البيوت وواجهات المحال العائدة إلى بعض المعارضين. كانت الكتابة بين عبارات شتم وذمّ للمعارضين من قبيل: “إرحل يا عرعور”، وعبارات تأييد للسلطة مثل: “الله سوريا بشار وبَس”. أحد الذين كُتب على واجهة محلّه عبارة التأييد المذكورة، تم تهديده وتحذيره من مغبّة مسح العبارة. استجاب صاحب المحل مبقياً العبارة، غير أنه طمس حرف الواو قبل الكلمة الأخيرة في الجملة بالطلاء، ثم وضع كسرة تحت حرف الباء للكلمة الأخيرة ذاتها، فصارت العبارة: “الله سوريا بشار بِس”. في قاموس البلدة، تعني كلمة “بِس” الهرّ.

تحت جنح الليل، كان “الرجل البخّاخ” يكتب أحياناً على بعض الجدران ما لا يروق للسلطة مشاهدته من كلمات الحرية، ويشوّه بعض صور “القائد الخالد” في البلدة، بينما يعمد رجال السلطة في اليوم التالي، إلى طمس كلمات الحرية بالطلاء، ثم كتابة شعارات مثل: “الأسد للأبد”، “الأسد أو لا أحد”. في حين يعلم معظم الأهالي ما حصل خلف الطلاء، مهما حاولت السلطة الإمعان في الترقيع. مثلما يستشفّ بعضهم الآخر ضعف السلطة وصغر عقلها، واستخفافها في عقولهم، من خلال شيوع كلمة “الجزيرة” المكتوبة باللون الأصفر على كل الحاويات في الشوارع، في إشارة إلى تلك القناة “المغرِضة”!.

بين وعد بالسلمية وتوعّد بالقتل

بالترافق مع ابتسامة خبيثة سألَتْ: هل المعارضون “رِجالُكِ” أيضاً؟ لم تعرف الصبيّة الناشطة آنذاك بماذا يمكنها أن تجيب عن سؤال المرأة الخمسينية، فقد كانت تتصبّب عرقاً، عند منتصف الظهيرة بينما كانت الشمس في كبد السماء، وتنوء بحملها الثقيل. في يدها اليمنى، أدوية وحليب أطفال وخبز، وفي اليسرى، ثياب وأحذية، اشترتها بقصد تقديمها لأشخاص نزحوا إلى البلدة. سألت المرأة سؤالها السابق، عندما التقت الصبية مصادفةً، في أثناء عودتها من السوق، قاصدةً البيت الذي يقطن فيه النازحون الجدد، وبفضول “الحشريّين”، زادت المرأة على السؤال، أسئلة أخرى: من أين اشترت الصبيّة كل تلك الأغراض، لمَن ولماذا؟!

كان السؤال الأول الذي انطوى على تشكيك في أخلاق الصبيّة بمثابة إجابة أيضاً، كونه جاء رداً على كلام حميميّ تحدثت من خلاله الصبيّة عن النازحين، ناسبةً إليهم صفات الأهل والأخوة والأخوات والأبناء والبنات، ما دفع المرأة إلى أن تتكلّم بغيظ، شأن مَن عيل صبره من “عصابات مسلحة”، وأن تلعن الساعة التي نزح فيها “غرباء” إلى منطقة آمنة، “مؤدّبة”، “باطنيّة جوّانيّة، يمشي الناس فيها الحيط الحيط ويقولون يا رب السَّتْر”، ولم تشارك في التمرّد على سيّد البلاد “حامي الأقليات”! عند مفترق طرق، ودّعت المرأة الخمسينية الصبيّة متوعّدة – لفظياً فقط – بقتل كل “مَن يستأهل القتل”، بينما وَعْد الصبيّة كان، “السلميّة” دوماً.

أبو خالد

منذ بدايات الأحداث، درجت العادة في البلدة، على ألا يشارك المعارضون في مجالس العزاء الخاصة بموتى النظام، والعكس صحيح. كلّ طرف يعتبر ميته شهيداً، وميت الآخر قتيلاً، وبينما يُشيَّع موتى النظام الذين لا تُعرَف أحياناً ظروف مقتلهم؛ يُمنَع المعارضون من تشييع شهدائهم الذين تُعرَف تماماً ظروف مقتلهم، كأن يكون أحدهم قد توفى تحت التعذيب مثلاً، في أقبية الاستخبارات، ويُواجَهون بعنف شديد. بيد أن ثمة خروقاً لما يبدو كأنه اتفاق غير معلَن صراحةً، كانت تحصل دوماً. أمّ تيسير المعارِضة مثلاً، ذهبت إلى منزل أبي خالد الموالي، لكي تعزّيه بابنه، وآثرت مشاركته وجدانياً والتعاطف معه. ابن أبي خالد، مات قتلاً في حي ركن الدين بدمشق، قبل أن يعود إلى البلدة، مسقطه، جثة هامدة ليُدفَن فيها كـ”شهيد”.

رُويَ أنه قُتل بسبب أعمال تشبيحية مارسها ضد الثائرين السلميين بدمشق منذ اندلاع الثورة، بعدما انضمّ إلى ما يُسمّى “اللجان الشعبية”، التشبيحية الموالية للنظام. كان أبو خالد، ككل الموالين للسلطة، شاعراً بقوة يستمدها من السلطة في قبالة معارضين سلميين، يبدون ضعفاء غير محميين، مُنِعوا من التعبير عن معارضتهم عبر الاعتصامات أو التظاهرات وما شابه، وقُمعوا.

لكن أبا خالد، بعد مقتل ابنه، بات مستكيناً، غادره الاستكبار والعنجهية اللذان طالما لازما الموالين للسلطة كونهم واثقين من استحالة كسر شوكتهم. قال لأمّ تيسير: “خالد ما كان شبّيح مثل ما عبقولو”. يبدو أنه حتى الموالي، يعرف في دخيلة نفسه، أن التشبيح فعل مهين ومشين، ينبغي إنكاره، وتبرئة الذات منه، ويبدو أيضاً أن الموالي يدرك عند لحظة فارقة، أن ميته لم يمت من أجل قضية تستحق، وأنه بعد فترة ستبدأ الحشائش بالنموّ فوق قبره، وهذا كل شيء!

حاجز “وطنيّ” لكنه شغلٌ طائفي مأجور!

عند المدخل الأساسي للبلدة يطالعك علم الدولة الأسدية الذي يحتوي على صورة الأسد، إذ ما عاد لعلم “الدولة” التقليدي أهمية تُذكر. تطالعك أيضاً عبارة “شبيحة للأبد”، وعبارة أخرى مكتوبة على قطعة اسمنت متوسطة الحجم موجودة على ناصية الشارع، كان مرسوماً عليها صورة “القائد الخالد” وابناه ماهر وبشار على يمينه ويساره طوال عقود خلت. يبدو أن الصورة تعرّضت للتشويه على يد أحد أحرار البلدة، فتمّ طمسها نهائياً بطلاء بُنيّ اللون. منذ نحو ثمانية أشهر تقريباً كُتب على المساحة الموشاة بالطلاء عبارة: “جيش الدفاع الوطني”. نُصِب إلى جانبها حاجز، يرتدي عناصره لباس الجيش النظامي التقليدي، إلا أنهم ليسوا بجيش نظامي. إنهم من أبناء البلدة المدنيين العاديين، غير متعلمين، وغير عاملين، سلّحتهم السلطة وعملاؤها، ليقفوا على الحاجز، ويدعموا سياسة السلطة وغاياتها ومصالحها. يتقاضون في مقابل ذلك، أجراً يُعتبر مغرياً. ما يعني أن التشبيح صار “مؤسسة رسمية”.

على الرغم من عنونة الحاجز بتسمية وطنية: “جيش الدفاع الوطني”، إلا أن فحوى التسمية مناقض تماماً لشكلها، إذ هناك مَن يشتغل بدهاء على مسألة الطائفية والمذهبية. كل تفصيل في الحاجز يوحي بأنه، أسوة ببقية الحواجز، نُصب بغية عزل المناطق في داخل المحافظة بعضها عن بعض، وعزل المحافظة عن شقيقاتها المحافظات السورية الأخرى، باعتبارها محافظة ذات أغلبية درزية مستهدَفة من “أصوليين وتكفيريين، وعملاء ومتآمرين”. كما توحي ملامح عناصر الحاجز وهيئتهم الجسدية عموماً أنهم صائرون لا محالة إلى الفظاظة والإجرام في كل لحظة!

يدرك معظم أهالي البلدة، أن أولئك الذين سلّحتهم السلطة لا يقفون على الحاجز بغية حمايتهم أو حماية البلدة من “مسلحين غرباء”، إنما هم من العاطلين عن العمل، وما عليهم إلا الجلوس المريح في خيمة موجودة بالقرب من الحاجز، وتقاضي “رواتب”، في مقابل شغل يعمد أصحابه إلى إيقاف كل سيارة داخلة إلى البلدة أو خارجة منها وتفتيش البطاقات الشخصية، وإشاعة الخوف في النفوس. لا ينال أولئك، في الغالب، احترام الناس وتقديرهم، بيد أن الخوف منهم، يدفع الناس إلى الصمت، والقبول بهم كأوصياء مدجَّجين بالرشاشات، يطلبون البطاقات الشخصية دونما خجل. هم يسمّون أنفسهم “حماة الديار”، لكنهم لا يؤدّون “خدمة” كتلك التي يؤديها ذاك المجنّد البسيط “المعثَّر” الذي طالما أنهكه الجوع في “الخدمة الإلزامية” بالجيش النظامي. إنما أولئك في حال جاهزية تامة للتمرد على النظام، أو على “معلّميهم” في كل لحظة، إذا لم يعطوهم أجورهم مثلاً، أو إذا تأخروا عن صرفها، كما حصل في بلدة جرمانا بدمشق على سبيل المثال لا الحصر، عندما تمرد نحو 50 في المئة من عناصر “اللجان الشعبية” أو “جيش الدفاع الوطني” على النظام، وسلّموا أسلحتهم بعدما رفضوا التعاون معه، رداً على عدم صرف “رواتبهم”.

ذاك الواقف عند الحاجز، قد يكون نموذجاً لـ”الإنسان المقهور” الذي أتيحت له فرصة تزوّد بعض أسباب القوة، وبات يشعر أن له الحق في التعويض عما أصابه طوال عقود مضت، من حيف وتهميش وتبخيس. هو الآن يحقق ذاته من خلال ما أوكل إليه من مهمة “قانونية” و”رسمية”.

يتشفّى، من خلال استباحة القانون الحقيقي الذي يفترض أن يكون الحاكم والرادع، وربما ينتقم ممَن يمثلون الحظوة في نظره ويتمتعون بمكانة محترمة، يقدّرها المجتمع.

ملاحظة: الألقاب المذكورة في النص وهمية، تمّ استبدال الأصلية بها لاعتبارات أخلاقية.

كاتبة سورية

النهار