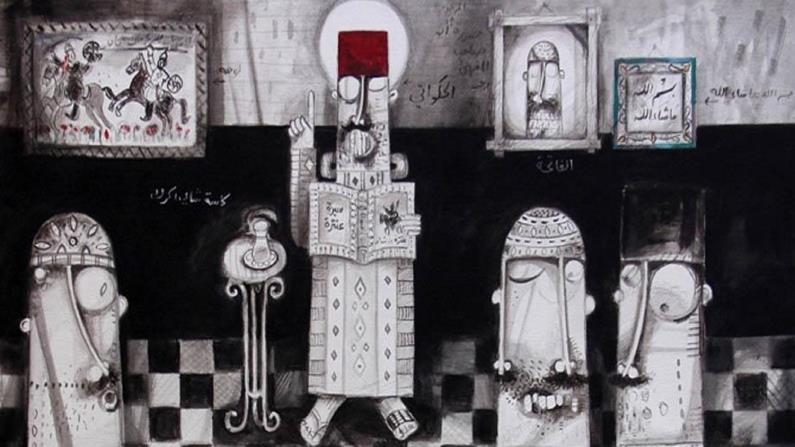

تحقيق: كيف تترجم؟ جولة في الفناء الخلفي لأربعة مترجمين

حسين بن حمزة

لم يكن الهدف من هذه الشهادات السؤال عن “جدوى الترجمة” أو “إشكاليات الترجمة” أو “علاقة النص المترجم بالأصل”، ولا بالطبع عن “الترجمة كخيانة” .. تلك فكرة قديمة. ربما تمرّ هذه الأسئلة وتحضر ولكن كتفاصيل ممزوجة وخطوط أصغر مع خلفية وطيّات السؤال الوحيد الذي تم طرحه على أربعة مترجمين وهو: “كيف تترجم؟”، ولكن من دون أن تتم إضافة أو تحديد علامات وتسهيلات موحّدة للإجابة، أو لرسم حدود إطار ومآلات متشابهة لهذه الإجاباب. لقد تُركت الاجابة وتصورها للمترجم نفسه، ولفكرته أو أفكاره عن ترجمته وعن عمله الداخلي او الشخصي، بحيث تكون هذه الشهادات، في النهاية، جولة في الفناء الخلفي لما يمكن تسميته “ورشة المترجم” ومزاجه وأفكاره الذاتية .

لا تشبه هذه الشهادات بعضها البعض طبعاً، إذْ سيجد القارئ ميلاً أكثر إلى مزاجية وذائقة شخصية وانتقاءات محكومة بالذائقة والمزاج، وسيجد تجنّباً لما يخرج عن الحدود الضاغطة لهذه الميول، وسيجد أيضاً ما يشبه كتابة “نص” وليس إجابة صحافية متسرعة أو إجرائية. ولكن، رغم ذلك، تذهب كل شهادة، وهي شهادات قصيرة على أي حال، ومحكومة بمساحات النشر المتوفرة، إلى تسجيل جرعة أساسية أو عيّنة جوهرية من الشغل الذاتي لكل مترجم. وهي أشغال تحدث غالباً إلى جوار الكتابة، وبكون النص المترجم كتابة ثانية تتحول لدى قارئ العربية إلى كتابة أولى طالما لا يعرف اللغة الثانية، وتختلط كذلك بمناخات وذائقة الكتابة نفسها التي يمارسها المترجمون كشعراء وكتّاب أيضاً.

هنا أربع شهادات لرشيد وحتي (المغرب) وسمير جريس (مصر) وجولان حاجي (سوريا) وأحمد شافعي (مصر):

في عشق اللسانَيْنِ/ رشيد وحتي

[إلى ذكرى ڤالتر بنيامين]

كثيرا ما تم تَبْخِيسُ اشتغال المترجم باختزاله في نقل المعاني من لغة إلى لغة أخرى، في حين أن هجرةَ النصوص هجرةُ معنًى ومبنًى من ثقافة إلى ثقافة أخرى.

* *

ترجماتي جزء أساسي من مؤلفاتي الأصيلة، وأنا هنا أُفَضِّلُ الكلمة التراثية “صَنْعَة” على الكلمة الرائجة: تَرجمة. كليلة ودمنة للهندي بيدبا، الصنعة العربية لابن المقفع.

* *

عندما يكون لي الخيار بين طيف من الكلمات، أَسْتَرْشِدُ بأرسطو: “بين كلمتين، ينبغي اختيار أخفِّهما.” [الْقِيَمُ إِلَى نِيقُومَاخوسْ، السِّفر 2، 9.4]

* *

عندما أنقل شعراً حراً أو موزوناً عن لغة وسيطة، أصوغ الصنعة العربية نثراً، مما يتيح لي — بحرية أكبر — البحث عن إيقاعات، فواصل، جَرْسٍ حروفي وترادفات صوتية تتواءم مع حمولة النص.

* *

في تقديس النقل عن الأصل بعضٌ من ميتافيزيقا البحث عن كلام البدايات: إدراك أجواء عوالم ورؤية الشعراء النظرية أهم من تملك ناصية اللغة الأصل دون رؤية مؤسَّسة في الترجمة والحواشي الثقافية للنصوص. [سان-جون پرس/ أدونيس/ علي اللواتي.]

* *

الترجمات تشيخ، وبعضها يصمد إذا استطاع إنتاج نصٍّ نِدٍّ يَتَوَفَّقُ، وسط لغة وثقافة استقباله، في أن يقطع مع الأصل ليشكل مرجعا ومصدرا كأنَّ لا سابق له [صنعة بودلير ومالارمي لإدغار ألن پو.]

* *

لا أترجم إلا ما أُغْرِمْتُ به، حدَّ أنني أتمنى لو كنتُ كاتبَه، أَتَمَاهَى معه؛ فيما خلا حالة استثنائية واحدة: أحببتُ كثيرا قصائد الشاعر الصهيوني [يصرح للصحافة بأنه عراقي أيضا] رُونِي سُومِيكْ، رغم أني قرأته قراءةً مُتَرَصِّدَةً، قراءةَ عَدُوٍّ لِعَدُوٍّ؛ وكذلك ترجمتُه ترجمةً مترصدة: لم أَتَعَامَلْ مع النصوص التي تتخذ لها المشرقَ العربي كجغرافيا مثلما تعاملتُ مع النصوص التي تجري خارج أرض الصراع.

* *

ترجمتُ سونيتات من عصر النهضة الأورپية، وكانت تَطِنُّ في رأسي — ساعتذَاكَ — موشحات أندلسية؛ سوُنِيتَةْ: أُغْنِية صِقِلِّيَّةٌ وَجيزة، كان العرب هناك. تْرُوبَادُورْ: طَرَبْ دَوْر، دور موسيقي؟ أم دوران وحوم بين الأمكنة؟ أم هو دوران على طريقة الدراويش المولوية؟ ثمة خيط يبقى رابطا بين الكلمات حين تهاجر من ثقافة إلى ثقافة؛ الاشتقاق يحوك ما انْفَتَقَ؛ الترجمة تكشف أواصرَ لم تخطُر على بال..

* *

تَمَرَّنَتْ وانصَقَلَتْ لغتي الشعرية عبر مِحَكِّ الترجمة: محاولاتي في استجلاب تراكيب وعبارات فرنسية نحو العربية أسهمت في إبعادي عن بعض شيخوخة وطهرانية التمسك بأطروحتي فصاحة وعبقرية اللغة العربية. “الشعر لغة داخل اللغة” [پُّولْ ڤَالِرِي]، وعليه فترجمة الشعر متاهةُ لغاتٍ، لغةٌ داخلَ لغةٍ داخلَ لغةٍ..

* *

مجموع ترجمات النص الواحد هو مجموع تأويلاته؛ ليست ثمة ترجمة نهائية [مثلما ليس ثمة نص نهائي]، بما أنه ليست ثمة قراءة تأويلية تستطيع استنفاذ غِنى النص. لا ترجمة السابقين لي تثبط عزيمتي في وضع ترجمة جديدة، ولا ترجمتي تغلق باب الترجمة من بَعدي.

* *

ثمة شعراء أساسيون حجبت ترجماتُهم نصوصَهم الأصيلة، غالباً بسبب سياسة الناشرين والإعلاميين التي تُسَوِّقُ الأسماء والمطبوعات وفقَ هوى السوق: جاك لاكاريير، دومينيك ﯕـرامون، كلود إستبان، بسام حجار، محمد الشرﯕـي..

*شاعر ومترجم من المغرب

المتعة والبطء/ سمير جريس

الترجمة اختيار. لذلك فالسؤال الأول هو: كيف أختار، وماذا أختار؟

الإجابة في حالتي تحكمها رؤية بسيطة. ليس هدفي أن أنقل إلى العربية اتجاهاً محدداً في الأدب الألماني، أو كاتباً معيناً أرى أن كتاباته تتوافق مع الذوق العربي، أو نصوصاً كل ميزتها الجرأة والصراحة الكاشفة أو الفاضحة لأنها تكسر تابوهات معينة. تتوزع اختيارتي على أعمال شديدة التباين والاختلاف، لا سيما أعمال بعض الكتاب من ألمانيا الشرقية سابقا، لأنها تعالج قضايا الدكتاتورية والتحول الديمقراطي، وهي قضايا ذات أهمية كبيرة بالنسبة إلينا في المنطقة العربية. لهذا قمت بترجمة رواية “قصص بسيطة” للكاتب إنجو شولتسه، ورواية “قاتل لمدة عام” للكاتب الألماني الغربي فريدريش كريستيان دليوس. وقد تكون متعة قراءة نص جيد هي الدافع للترجمة؛ كان هذا هو السبب في قيامي بترجمة أعمال مثل “الكونترباص” لباتريك زوسكيند و”العطل” و”الوعد” لفريدريش دورنمات. كان همي – ولا يزال – هو نقل أعمال متميزة من كافة اتجاهات الأدب الألماني اللغة المعاصر، أي بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية عام 1945. أقول أعمالاً متميزة، إما لأنها حققت شهرة في داخل المنطقة الألمانية (مثل “قصص بسيطة” لإنجو شولتسه)، أو لأنها حققت نقلة فنية أو أسلوبية وبالتالي كانت لها أهمية نقدية (مثل “مونتاوك” لماكس فريش)، أو لأنني أرى أن هذا العمل مناسب للقارئ العربي (مثلاً “الحيوان الباكي” لميشائيل كليبرغ والذي يتحدث فيه عن رحلته إلى لبنان وعلاقته بالشاعر عباس بيضون). وأحياناً أنقل عملاً لكاتب شبه مجهول لدى القارئ العربي ويجدر التعرف إليه (مثل توماس برنهارد وكتابه “صداقة”).

الترجمة تتطلب مني الالتزام بنظام صارم، فمعظم ما ترجمته، قمت به بجانب عملي اليومي في الصحافة وفي الترجمة الفورية. ولهذا تتم الترجمة ببطء نسبي، وأعتقد أن هذا البطء يخدم – عموماً – الترجمة. أترجم في البداية النص كمخطوطة، بخط اليد أو مباشرة على الكمبيوتر، وهو ما أصبحت أفضله في السنوات الأخيرة لأنه يوفر الوقت. هذه المسودة أعمل عليها أكثر من مرة. المرة الأولى لأتأكد من صحة الترجمة والمحافظة على المعنى الأصلي. في المرة الثانية والثالثة، وأحيانا الرابعة، أعمل على الأسلوب العربي – وهذه هي المرحلة الأصعب، أعني أن يُراعي المترجم سمات الأسلوب العربي وأن يحافظ في الوقت نفسه على ملامح الأسلوب الأصلي. ليس هدفي في الترجمة أن أقدم نصاً عربياً يمحو شخصية الكاتب الأجنبي (يعني مثلاً إذا كان هناك كاتب يتعمد ألا يستخدم تعبيرات شائعة أو مصطلحات مسكوكة ويستخدم الكلمات استخداماً جديداً، فعلى الترجمة أن تعكس ذلك). هدفي هو تقديم نص عربي سلس يحافظ على البيئة الألمانية والسمات الأسلوبية للأصل.

العمل الوحيد الذي تفرغت لترجمته كان “عازفة البيانو”، فبعد حصول يلينك على نوبل 2004 شعرت بأهمية نقل عملها الأساسي إلى العربية. تفرغت تماماً للترجمة، وحصلت على منحة من معهد المترجمين في مدينة شترالين الألمانية. هناك كنت أعمل ما لا يقل عن 12 ساعة يومياً. أعتقد أن هذا التفرغ كانت له ميزة، وهو أنني عايشت بطلة الرواية نهارا وليلا إذا جاز القول. من ناحية أخرى كنت أعمل تحت ضغط كبير، إذ كان عليّ أن انتهي من الترجمة بسرعة لكي تُطبع قبل معرض الكتاب في القاهرة في يناير 2005. كانت تجربة ثرية وخصبة، وما زالت أعتبر هذه الترجمة من أهم ما قدمته للقارئ العربي.

*مترجم مصري

الهوامش والقواميس/ جولان حاجي

“فلمّا رأى القمر بازغاً قال هذا ربّي”. “فإذا انشقّت السماء فكانت وردةً كالدهان”. “كلُّ إنسانٍ ألزمناه طائرَهُ في عنقه”.

لولا احتمال الإطناب لكنتُ تناولتُ هنا مترجمين ينقلون عن لغاتٍ لا يعرفونها، بعد عملي على ترجمات مشتركة مع أصدقاء شعراء أمريكيين وإنكليز لا يتحدثون العربية؛ أو لكنتُ استرجعتُ الترجمة عن اللغة الكردية بعد ما اختبرتُ، للمرة الأولى هذه السنة، النقل عن لغتي الأمّ التي لا تزال تعترضني في نصوصها المكتوبة صعوبات جمّة، لأن تعليمها الرسمي، كما لا يخفى على كثيرين، كان محظوراً في مدارس سورية الأسد؛ أو لكنتُ قد كتبتُ عن رجوعي إلى الترجمات الفرنسية للكتب الإنكليزية التي أترجمها إلى العربية لأستأنس في لغةٍ ثالثة بحلول النقاط المستعصية، ولتحدثت عن الترجمات الإنكليزية التي أنجزها ديفيد بيلوس لروايات إسماعيل كاداريه عبر لغة وسيطة هي الفرنسية. لكنني، على أية حال، قد بدأت بهذه المقتبسات القرآنية لأتحدث بإيجاز شديد عن “التنقيب” في المعاجم العربية، مفكراً بأمثلة ناصعة في التعريب حقّقها حسن قبيسي حين ترجم نيتشه عن الفرنسية.

مطاردة الكلمات جزءٌ من هم الترجمة وهمّ الشعر، جزء من يأسهما ومتعتهما، فتارةً كلاهما مدفوعان بالمغالاة في التدقيق إلى التشكيك بالمتداول والمبذول في الكلام العاديّ، بحيث تلتبس أوضح الأفكار وتتعذر على النقل، وتارة أخرى تستغرق الشاعر والمترجم الدروبُ الصغيرة التي لا تفضي إلى شيء، ولكن عبورها متعة بحد ذاته، كعبور التائهين في عالمٍ بوسعهم أن يضيعوا فيه ويستسلموا لهذا الضياع، من دون خوف أو ندم لأن الحياة الحقيقية تفوتهم في حين تستحوذهم ملاحقة الكلمات والمعاني وظلالها، ويأخذ بهم طول الصمت. قد يعيدني إلى المعجم العربيّ ارتيابي إزاء حرف جر أو صرف فعلٍ ما، أو استخدامات الظروف وأشباه الجمل، وأحسب هذه من النقاط التي تربك الكتّاب والمترجمين على السواء، وأثناء تقليب المعاجم أعثر بلُقى كتلك الآيات القرآنية التي حاولتُ مراراً تدوين شقيقاتها في دفتر مختارات، ولا شيء ينظمها غير المصادفات، شأنها شأن أي قاموس، لكنها بالنسبة إليّ تداعياتٌ أشبه بأحلام يقظة، على شيء من مباهج الشطط والخروج عن الموضوع، فمثل هذه اللذات البسيطة قد تخفف جزئياً من حيرات الترجمة وخيباتها ومآزقها ومنغّصاتها المعروفة على صعد شتى، مالياً ومعنوياً، وتلهي عن الانتقاص المضحك الذي قد يطال أغلب المترجمين، لأن للترجمة أيضاً شيوخها وأكابرها.

تجنباً للإرهاق الذي ينال من العينين وقد تنعقل معه الأصابع ومفاصل اليدين، إثر الجلوس ساعات طوالاً أمام شاشة الكمبيوتر، أطبع أحياناً النصوص التي أنوي ترجمتها، من دون أن تكون هذه الترجمة بالضرورة عملاً ألتزم به مع دار نشر معينة، ثم أستعين في الصياغات العربية النهائية بالمعجم المدرسي الذي تنقّل معي عبر المدن، وقد تعوّدتُ الرجوع إليه من بعد الشيخ عفيف الحسيني في عامودة. كانت وزارة التربية السورية تصدر هذا المعجم، وتتصدّره صورة “المعلّم الأوّل” (حافظ الأسد طبعاً، وليس أرسطو). حين لا أجد ضالّتي، أعود إلى المعاجم المتاحة على شبكة الإنترنت التي قد توفر على أي مترجم الكثير من الوقت والجهد.

النقطة الثانية التي سأتطرّق إليها هي الهوامش. نعلم أن نابوكوف قد ألّف رواية كاملة ليس السرد فيها إلا هوامش وتعليقات على قصيدة طويلة ألّفها شاعر متخيَّل عنوانها “نار شاحبة”. متذكراً ترجمة أحمد زكي أبو شادي لشكسبير في “العاصفة”، أفكر بأني لا أزال مغرماً بأعجميةِ الترجمات الحرفية المزدانة بالحواشي والشروح التي كثيراً ما أقرأها قبل المتن. ليتني أستطيع صناعة الهوامش كنصوص أدبية وصقلها كمرآة للتحولات.

* شاعر ومترجم سوري

أحمد شافعي: أترجمُ لنفسي

أختار للترجمة ما ينقصني، ما ينقصني كمعرفة، أو كمتعة. أترجم مستهدفا نفسي في الحقيقة، صحيح أنني أترجم لأن هذه مهنتي التي أعيش منها. لكن من حسن حظي، أن ما ترجمته لكسب لقمة العيش فقط أقل كثيرا مما ترجمته لضرب عصفورين بحجر واحد.

***

أعترف أنني لا أقرأ كتابا بالكامل قبل أن أترجمه. بديهي أن هذا هو المنهج الصائب، لكنني حينما التزمت به مرة واحدة، جاءت الترجمة عملية كريهة ميكانيكية تخلو من أي إثارة. ما أفعله أنا ـ ولا أنصح به غيري ـ هو أنني ألقي نظرة، أقرأ الفقرات الأولى من المقال، فصلا أو اثنين من الكتاب، أتثبت من قيمة النص وجديته عبر مقال مكتوب عنه أو اثنين، ثم أشرع في الترجمة، متعجلا اللحظة التي أتجاوز فيها ما قرأت من النص سلفا، لتبدأ متعة الاكتشاف، وتصبح كل جملة أترجمها هي خطوة جديدة في طريق مليء بالمفاجآت.

***

القصائد فقط أقرؤها كاملة قبل أن أشرع في ترجمتها، ربما مرة بعد مرة إلى أن تبدأ العربية تزاحمني في القراءة، وتعترض الشعر قبل أن يصل إلى ذهني، مقترحة من عندها كلمة لكلمة في القصيدة، أو عبارة كاملة، فأبدأ الترجمة، حريصا أن ألتزم بأكثر ما ألزم به الشاعر نفسه، فأحافظ له على تقسيم السطور، والمقاطع، وربما التراكيب نفسها. ثم أُنحّي النص الأصلي، وأظل “أسمكر” في الترجمة، مضحيا بكثير مما ألزمت به نفسي، إلى أن يتسنى لي أن أقرأ القصيدة بصوت مرتفع فلا أصادف عائقا، بل أجدها تنساب سلسة على لساني، على لساني على الأقل. بذلك أكون ضمنت أن يستمتع ولو قارئ واحد، هو أنا.

هكذا لا تنفصل ترجمة الشعر عن “مراجعته”. هي عملية واحدة تقريبا. أما النصوص الأخرى، من مقالات وروايات وكتب، فللمراجعة شأن آخر.

***

أترجم عادة في الصباح، في الصباح المبكر جدا، في الوقت الذي يخصصه المؤمنون لآلهتهم، والآباء لأبنائهم، والكتاب لكتابتهم. أترجم لساعات طوال الصباح. ثم أنقطع عن الترجمة إلى شؤوني مهما تكن. وفي المساء أراجع ما ترجمته في الصباح. لم يحدث إلا مرة واحدة أن أرجأت مراجعة رواية (من تسعين ألف كلمة تقريبا) إلى حين الانتهاء من الترجمة. وكم كانت التجربة بشعة. مواجهتك بعد شهور لما راكمت من أخطاء (في فهم النص الأصلي طبعا، وفي نحو لغتك طبعا، وفي الإملاء طبعا، وفي التركيز بلا أدنى شك فتمنح اسم الكلبة لسيدتها، واسم السيدة لزوجها، واسم القاتل للقتيل، فإذا بك أمام رواية رثة لا إصلاح لها إلا بعناء شديد). أما المراجعة اليومية، للصفحات القليلة، فتضمن لي بعد شهور أن أقابل نصي فأجده مستعدا لاستقبالي، قارئا، يضبط همزة هنا، أو يضيف حرفاً هناك، أو يصحح خطأ أكثر جسامة أفلت من المراجعة الأولى. وأحسب أن الجزء المتعلق بالمراجعة اليومية هو الجزء الوحيد الذي قد أنصح به مترجما غيري.

***

حتى عام 2005 ظلت قواميسي الورقية مرجعي الوحيد تقريبا، وظللت كلما توافر لي فائض من المال أشتري مزيدا من القواميس. وفي عام 2005، أصبح لدي أول لابتوب شخصي، وأصبح لدي اتصال رخيص بالإنترنت، وأصبحت في غنى عن جميع قواميسي.

في السنوات الخمس السابقة على امتلاكي للإنترنت، ترجمت ثلاثة كتب (كلها شعر) وعشرات المقالات لبعض الجرائد، أهمها أخبار الأدب. وفي السنوات التالية ترجمت بقية كتبي، ومئات المقالات والقصائد والقصص، وتسارع إيقاعي في الترجمة بصورة لا ترجع فقط إلى تراكم الخبرة، بل إن من أهم أسبابها التيسيرات التي أدخلتها التكنولوجيا على عملي. في أول عهدي بالترجمة لم يكن يتاح لي الاطلاع إلا على نسخة من هيرالد تريبيون تصلني بعد يوم من التاريخ المثبت عليها. ونسخة أسبوعية من مجلة تايم. فإن عثرت في كليهما على عرض كتاب جيد ترجمته وإلا فلا. أغناني الإنترنت عن كل ذلك وفتح لي مصادر للعمل تكاد تكون بلا حدود. يكفي تماما أن أكون على اتصال بالشبكة فتغنيني عن كل مرجع ورقي تقريبا. والآن، مثلا، وأنا أكتب هذه الكلمات، لا يوجد حيثما أوجد قاموس ورقي أصلا. بل إن قواميسي الحبيبة الأولى خارج القاهرة كلها، فهي بيت أمي، تجمع غبارا تزيله عنها كل بضعة أسابيع يدٌ غير يدي.

* شاعر ومترجم مصري

ضفة ثالثة