رحيل برنارد لويس (1916 ــ 2018) -مقالات مختارة-

استشراق لويس: ثمانون حولاً من التغطرس والتصَهْيُن/ صبحي حديدي

لجأ بعض العرب المدافعين عن برنارد لويس (1916 ــ 2018) إلى تكتيك كسيح، في المنهج كما في الحجة، مفاده أنّ «بطريرك الاستشراق»، كما اعتدتُ وأفضّل تسميته، لم يكن معادياً للإسلام؛ بدليل أنه من «أعظم المتبحرين في تراثنا الإسلامي الكبير»، وأنه كان «يعرفه أكثر مما نعرفه نحن»! وبصرف النظر عمّن تمثّل هذه الـ»نحن»، التعميمية والغائمة والركيكة، فإنّ التبحّر والمعرفة في ميدان ما، ليسا ضمانة لغياب العداء؛ بل يمكن أن يشكّلا في ذاتهما أفضل أدوات صياغة العداء، وربما أكثرها مضاء في ترويج أطروحات المعادي. ثمة فارق، وبون شاسع، بين المعرفة وتسخيرها، وبين الخطاب والمخاطَب، ومادّة التاريخ الفعلي الملموس في غمرة هذا التكوين الجدلي كلّه.

ذلك، أغلب الظنّ، ما يتعامى عنه العربي المدافع عن لويس، أو يتقصد عدم الوقوف عنده، رغم أنّ إجراء كهذا ينبثق من أولى درجات المنطق، والمنهج الأوّلي؛ ورغم أنّ المدافع إياه قد يزعم التتلمذ على أفكار ميشيل فوكو دون سواه، حول تاريخية الخطاب تحديداً! وأن يبدأ مؤرخ شاب مثل لويس حياته الأكاديمية في رفوف الأرشيف الغنيّ للإمبراطورية العثمانية، منذ العام 1950، وكان أوّل غربي يحظى بهذا الامتياز؛ أمر مختلف عن الاطوار اللاحقة التي جعلت المؤرّخ ذاته يقدّم لأمثال جورج بوش الابن ونائبه ديك شيني ووزير دفاعه دونالد رمسفيلد نصيحة صريحة بغزو العراق، لأنّ العراقيين سيستقبلون الغزاة بالأهازيج والأزهار، ولأنّ هذا هو الدرب إلى الديمقراطية.

أمر مختلف، أيضاً، أن يتبحر لويس في التاريخ الإسلامي، من جهة أولى؛ وأن يوظّف هذا التبحّر في خدمة مشروع استعماري استيطاني عنصري مثل الكيان الصهيوني في فلسطين، من جهة ثانية. الرجل ولد في بريطانيا، ثمّ عاش في الولايات المتحدة واكتسب جنسيتها، وفيها توفي مؤخراً؛ لكنه أوصى أن يُدفن في تل أبيب، وليس في أيّ مكان آخر. كما قام ذات يوم، سنة 1971 (من موقع الأكاديمي المحبّ للسلام، كما قد يقول المدافع العربي الركيك!) بحمل رسالة سرّية من الرئيس المصري أنور السادات إلى رئيسة وزراء دولة الاحتلال غولدا مائير. وهو الذي سوف يساجل بأنّ بيان أسامة بن لادن، الداعي إلى إعلان الجهاد ضد القوّات الأمريكية المتواجدة في الجزيرة العربية، يثبت أنّ دوافع «الإرهاب الإسلامي» إنما ترتد إلى أصول تاريخية وفقهية في قلب الإسلام ذاته. ولم يطل الوقت حتى ربط بين ذلك البيان، ولجوء الخليفة عمر بن الخطاب إلى طرد يهود خيبر ومسيحيي نجران من جزيرة العرب، تنفيذاً لوصيّة النبيّ محمد كما كتب!

ثمة، هنا، امتزاج دائم بين التغطرس الاستشراقي (بمعنى الانطلاق من أنّ معضلة الإسلام لا تُحلّ إلا بخضوعه، أو حتى إخضاعه، إلى القِيَم الغربية، والثقافة اليهودية ـ المسيحية تحديداً)؛ وبين تصَهْيُنٍ يُدرج الصهيونية لا كفلسفة سياسية واستيطانية (وعنصرية، بالضرورة)، بل يلقي على عاتقها مهمة تمدينية على غرار ما زعمت المشاريع الاستعمارية أنه واجبها إزاء الشعوب المستعمَرة.

طرد 850 ألف فلسطيني خلال سنوات قليلة أعقبت تأسيس الكيان الصهيوني قبل وبعد 1948 لم يكن سوى عاقبة لتخلّف الشعب الفلسطيني، وللفشل السياسي الذي عانت منه المنطقة؛ وهذا، أيضاً، كان تفسيره للمشاريع الاستعمارية والإمبريالية، وواحدة من أبرز نقاط النقد المعمق الذي جوبه به لدى عدد من كبار مؤرّخي الغرب المختصين بدراسة الإسلام.

طريف، هنا، أن يتذكر المرء واقعة توضح طبائع استثمار لويس لما يتبحر فيه ويعرفه من تاريخ الإسلام والمسلمين. ففي 8 آب (أغسطس) 2006 نشر مقالة أثارت ضجة عالمية، لأنه تنبأ بأنّ إيران سوف تشنّ هجوماً نووياً على إسرائيل، وربما بعض البلدان الأخرى في الغرب، يوم 22 آب/أغسطس تحديداً. لماذا؟ لأنّ ذلك اليوم يصادف 27 من رجب، سنة 1427 للهجرة، أي يوم الإسراء والمعراج، الذي قد يكون مناسباً أيضاً لعودة الإمام الشيعي الثاني عشر من غيبته، حسب تأويل الرئيس الإيراني يومذاك، محمود أحمدي نجاد. صدّقوا أنّ هذا ما تنبأ به «بطريرك الاستشراق»، ولم تُنشر النبوءة في مطبوعة صفراء أو موقع تنجيم وتخريف، بل في صحيفة «وول ستريت جورنال» دون سواها!

وفي الاحتفاء بالعيد المئة لميلاد لويس، تساءل إيتمار رابينوفتش، رئيس «معهد إسرائيل» وسفير دولة الاحتلال الأسبق لدى أمريكا: «هل يمكن للمرء أن يكون، في آن معاً، صهيونياً ومؤرخاً كبيراً للإسلام؟». إجابته كانت الـ»نعم»، بالطبع، ولسبب كان في نظره طافحاً بالمنطق: «لا أحد، عادة، يسأل ما إذا كان في وسع باحث أمريكي بروتستانتي، يعيش في أمريكا خلال زمن الحرب الباردة، أن يكون مؤرخاً كبيراً لروسيا وخبيراً بالسياسة الخارجية السوفييتية»! هكذا ببساطة، إذن: الصهيونية نظيرة البروتستانتية، والإسلام نظير القضية الفلسطينية، وبالتالي في وسع لويس أن يؤرّخ للملفّين معاً، بلا أيّ حرج أو طعن في المصداقية. «إنه أولاً وأساساً باحث، ومؤرّخ قدّس المعايير المهنية. وهو شديد الاهتمام بالسياسة، وقد أسهم كمثقف عمومي في كثير من النقاشات حول الشرق الأوسط. كما أنه يهودي فخور، وداعم ملتزم للدولة اليهودية»، تابع رابينوفتش.

والحال أنّ لويس رأى، على الدوام في الواقع، أنّ الشرق الأوسط سرمدي جامد ثابت، ولن يتغيّر إلا على نحو أسوأ، على يد الأصوليات والأصوليين؛ «حين تدخل الثورة الإسلامية طورها النابوليوني أو الستاليني فتتمتع، مثل أسلافها اليعاقبة والبلاشفة، بفضيلة وجود طوابير خامسة في كل بلد وجماعة على صلة بخطابها الكوني العام»! وهو لا يعيد استظهار الكليشيهات القديمة، التي كرّرها وأعاد تكرارها، فحسب؛ بل يذهب أبعد حين يردّ البغض العربي والإسلامي للولايات المتحدة إلى عنصر «الحسد» من قوّة عظمى مهيمنة غنيّة متقدّمة، لم تخسر أيّ حرب منذ تأسيسها! نعم، الحسد فقط، وليس سياسات الولايات المتحدة في الانحياز الأقصى لدولة الاحتلال، وغزو الشعوب، ومساندة طغاة العرب وناهبي الثروات ومبدّدي المليارات على عقود الأسلحة الفلكية…

أيضاً، واستطراداً، يساجل لويس بأنه لا فائدة تُرجى من محاولات إصلاح العرب والمسلمين، لأنه ما من أمل في مصالحتهم مع قِيَم الغرب؛ هذه التي يحدث الآن أنها تُفرض على الجميع، بالترغيب أو بالترهيب، بوصفها قِيَم العالم بأسره. ونبوءته الرهيبة للأقدار التي ستواجه المسلمين، والعرب خصوصاً، تسير هكذا: «إذا واصلت شعوب الشرق الأوسط السير على طريقها الراهن، فإنّ صورة الانتحاري الفلسطيني يمكن أن تصبح استعارة تمثّل المنطقة بأسرها، ولن يكون هنالك مفرّ من الانحدار نحو الكراهية والحقد، والغضب وكره الذات، والفقر والقمع». هكذا، دون أيّ تأصيل اجتماعي أو سياسي أو تاريخي أو استعماري لجذور صعود الإسلام الجهادي، الضاربة في تاريخ المنطقة وعقائدها.

تبقى حكاية أخيرة، لا تختصر جوهر ثمانين حولاً من اشتغال لويس على شؤون الإسلام وشجون المسلمين، فقط؛ بل لعلها الكاشف الأوضح على الباطن الذكوري في استشراقه، وأنه لم يخرج كثيراً عن عقلية إدوارد لين، سلفه البريطاني الذي ترجم «ألف ليلة وليلة» وكأنها أولاً كتاب في الفنون الإباحية. سُئل لويس، خلال ندوة مع محرري مجلة «أتلانتيك» الأمريكية، عن انطباعه حين زار الشرق الأوسط للمرة الأولى، فقال: «كنت طافحاً بالعاطفة، مثل عريس شرقي يوشك على رفع الخمار عن عروسه التي لم يقع بصره عليها من قبل». فأيّ «تبحّر» أكثر غطرسة في ملاقاة الشرق، وأشدّ تحقيراً لأهله وثقافته، وأوضح نزوعاً إلى انتهاك الآخر!

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

القدس العربي

برنادرد لويس مؤرخ الاشكالات والمتورط في صناعتها/ حسام عيتاني

تبادل ادوارد سعيد وبرنارد لويس الاتهامات “بالجهل” و”بعدم الفهم” في سياق خصومتهما التي استمرت الى ما بعد وفاة سعيد في 2003، حيث كرر لويس موقفه المعروف من سعيد في واحد من آخر مؤلفاته (“ملاحظات على قرن: تأملات مؤرخ للشرق الاوسط” -2012).

العودة الى موقف سعيد من أعمال وأراء لويس وقد اصبح الاثنان في دنيا الحق، هي عودة الى الموقف العربي الأكثر تركيباً وتعقيداً من مؤرخ ومستشرق أثار الكثير من الاحتجاج والاستياء في الاوساط العربية لأسباب سياسية، منها موقفه المؤيد لاسرائيل وللمشروع الصهيوني الذي صاغه على أوضح نحو في كتابه “الساميون وأعداء الساميين”. النقد “غير السعيدي” اذا جاز التعبير، يقتصر على الادانة والاتهام.

الثقافوية تهمة معتادة عند التناول العربي للويس. والحال أن الرجل لم يتبنَ منهجاً مادياً في اعماله ولم يعط أهمية كبيرة لدور الاقتصاد والاجتماع في الشرق الاوسط، خلافاً لمكسيم رودنسون على سبيل المثال، وإطنابه في مدح الثقافة العربية وتأثيرها الهائل في اوروبا القرون الوسطى (في كتابه “العرب في التاريخ” خصوصا) لا يخرج من سياق اعتقاده بأولوية المعطى الثقافي – الهوياتي على غيره من المعطيات التي حددت دور وموقع العرب والمسلمين في التاريخ. لذا نرى في كتابه “الساميون واعداء الساميين” شرحاً للدوافع السياسية والاقتصادية التي حملت “العرب” على رفض الاستيطان اليهودي منذ نهايات القرن التاسع عشر، لكنه يبقى وفيّاً هنا وفي أعمال أخرى لفكرة ان الفلسطينيين لا يشكلون شعباً مستقلاً ضمن الشعوب العربية. فما يوحد هذه الشعوب يجب أن يشمل تخلي الفلسطينيين عن أرضهم ما داموا جزءاًَ عضويا من “العرب” الآخرين وان يتخلوا عنها للمستوطنين الاسرائيليين. هذه المقولة ما زالت في صلب الإيديولوجيا والخطاب السياسيين الحاليين في سرائيل.

اما في ما يتعلق بتبادل الاتهامات بالجهل وعدم الفهم بين لويس وبين سعيد، فقد يكون كلام لويس عن خصمه هو الأقل دقة في النقد الذي تناول “الاستشراق” وصاحبه وأعماله اللاحقة. فقد اتسمت ردود لويس على سعيد بالاستخفاف والاستعلاء والغضب. وفي غالب الأحيان كان لويس يخفق في اصابة سعيد إصابات دقيقة على النحو الذي نجح فيه إعجاز أحمد، أو روبرت اروين، او صادق جلال العظم، من بين آخرين. فلويس لم يتناول المنهج والخلفية وتأثر سعيد الشديد بأعمال ميشال فوكو، على ما فعل أحمد الذي حدد اوجه قصور سعيد عن تمثّل أفكار فوكو، ولا تناول انزلاق سعيد الى “استشراق معكوس” بحسب عنوان الورقة الشهيرة التي كتبها العظم في سجاله مع سعيد، بل ركز أكثر على رفض الجانب السياسي من مقولات سعيد وعلى حق الباحثين سواء كانوا عرباً أو غير عرب بقراءة ونقد التراث العربي – الإسلامي وبناء طروحات واراء فيه. ويمكن العودة في هذا المجال الى سجال الرجلين على صفحات “نيويورك ريفيو اوف بوكس” صيف 1982. وهو، بالمناسبة، سجال مسلّ لكنه غير مفيد معرفياً، بسبب التباين الشديد بين منهجين و”عقلين” ومدرستين غير قابل كلها للتصالح.

خلاصة مواقف سعيد ولويس من بعضهما، تتجنب الردّ على واحدة من الاسئلة التي ظهرت بعد تحول كتاب “الاستشراق” الى كتاب مقدس عند مناهضي الامبريالية: لماذا تتحول كلمات اكاديمي غربي، سواء كان يهودياً أو كاثوليكياً او اي شيء آخر، الى أفعال تغيّر خرائط المنطقة ومصائر شعوبها، وتوجه السياسات العليا للقوى الاستعمارية لتسبق القراءة المصلحية والمادية للمشروع الكولونيالي في التحريض على اجتياح هذه المناطق وإبادة أهلها وثقافتهم؟ في المقابل، لماذا لا تؤثر افعال اهالي الشرق قيد انملة في هذه السيرورة الامبريالية فتخضع كليا لأمزجة المستشرقين وحكوماتهم. وعندما تنجح في التخلص من الاستعمار المباشر، تعود راضية أو مرغمة، الى حظيرة النيوكولونيالية؟

تحميل العرب والمسلمين مسؤولية إخفاقهم التاريخي، على ما ذهب لويس، يفتقر الى التمايزات الدقيقة بين بلد وآخر وبين مستعمر وآخر. لكن الرجل الذي شمل الفلسطينيين مع العرب عند الحديث عن الصهيونية، لن يهتم كثيراً بالتمييز بين الجزائر والعراق، على سبيل المثال، وأثر الاحتلالين الفرنسي والبريطاني المختلف عن الآخر في كل من الحالتين، ناهيك عن قَصْره هوية المنطقة والرؤية الى مستقبلها، على الطوائف والاعراق، نظراً الى فشل الحداثة السياسية ههنا. وفي ذلك موقف يقفز فوق العديد من الحقائق التي أسهمت في فشل تقدم المنطقة وليس آخرها استسهال الغرب تأييد الانظمة الأكثر رجعية وديكتاتورية، تارة للخشية من وقوع الشرق الاوسط في أيدي الشيوعية العالمية، وطوراً للخوف من هيمنة الإسلام السياسي.

ومعروف أن إشكالات لويس لم تنحصر في العالم العربي. فحماسته لمشروع التحديث التركي واعادة بناء تركيا علمانية عقب انهيار السلطنة العثمانية، وضعه في خلاف مقيم مع ممثلي القومية الأرمنية ثم مع نظراء هؤلاء من الأكراد. لكن موقفه هذا يتشارك في العديد من الوجوه، مع ذلك الذي تبناه في الشأن العربي والفلسطيني، في ميلٍ جلّي الى تأييد المشروع الاقوى والقادر على الاستحواذ على الأرض والناس والثقافة.

صبّ اللعنات على لويس، منذ إعلان وفاته، لا يفيد شيئاً في قراءته قراءة نقدية ومقارنة بغض النظر اكان مستحقاً لهذه اللعنات أ م غير مستحق.

درج

برنارد لويس “المستشرق الخَرِف والنووي الإيراني“

(*) سأنشر خلال الأيام المقبلة نصاً تقييمياً للمستشرق برنارد لويس. وفي ما يلي احدى تخريفاته على شكل نبوءة.

تنبأ برنارد لويس بأن يوم 22 آب/أغسطس 2006 الذي عيّنه احمدي نجاد، رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية حينها، موعداً لبدء المفاوضات حول النووي الايراني، سوف يكون ليلة الالفية التي تعلن نهاية الزمان وقيام الساعة وعودة المهدي المنتظر التي سوف تشنّ ايران خلالها هجومها النووي على اسرائيل. وأضاف لويس ان تاريخ 22 آب/أغسطس قد اختير قصداً لأنه يصادف ليلة القدر خلال شهر رمضان.

ليس في الامر نكتة. نُشرتْ نبوءةُ شيخ الاستشراقيين الانكلو-اميركيين، وفقيه المحافظين الجدد ومستشار الرئيس بوش في غزو العراق، في جريدة “وول ستريت جورنال” المعروفة برصانتها في 8 آب/أغسطس 2006 تحت عنوان “أغسطس 22. هل تخبيء إيران أمراً ما؟”

لم تخبىء إيران أمراً ما في 22 آب/أغسطس 2006. كانت اسرائيل هي التي افصحت عمّا تخبىء بشن حرب الـ٣٣ يوماً ضد لبنان.

يجدر التوقف عند الحجة التي قدّمها لويس لنبوءته بالردّ على الحجة القائلة بأن مثل هذا الهجوم سوف يقتل من العرب والمسلمين اكثر مما يقتل من اليهود الإسرائيليين، فأفتى بأن ارهابيين يعملون بإسم الاسلام لا حرج لديهم في ذبح اعداد من اخوتهم المسلمين. ذلك ان الضحايا من غير المسلمين مصيرهم النار، أما من سوف يقتل على يد مسلم فمكانه جنّات النعيم. وختم لويس استباقاً: “إن الله سوف يتعرّف على أبنائه” راجع: (Bernard Lewis, “August 22. Does Iran Have Anything in Store?”, The Wall Street Journal, 8 August, 2006)

لم يترك لويس مجالا للشك في ان العبارة الاخيرة هي نص ديني اسلامي لأنه استخدم مفردة Allah في عبارته الانكليزية. والحقيقة ان العبارة معروفة جدا في التاريخ المسيحي الاوروبيّ ومنسوبة الى أحد القادة العسكريين في الحملة الصليبية الأخيرة سنة 1209 ضد فرقة “الكاثار” الهرطوقية في جنوب فرنسا. وقد سأل الجنود قائدَهم على أبواب عاصمة الكاثار، مدينة “بيزييه”، كيف يميّزون “الكاثار” عن المسيحيين، فقال لهم “اقتلوا الجميع. سوف يتعرّف الله على أبنائه”.

(*) مدونة كتبها الباحث فواز طرابلسي في صفحته الفايسبوكية

برنارد لويس المؤرخ الذي قدّم خبرته لصانع القرار الأميركي/ فخري صالح

في مقالة نشرتها مجلة «أتلانتيك مَنثلي» الأميركية عام 1990 في عنوان «جذور السخط الإسلامي» يرى المؤرخ البريطاني– الأميركي برنارد لويس (1916 – 2018) أن هذا السخط نابع من شعور الدونيَّة الحضاريّة والهزيمة أمام الغرب المتفوِّق، وأن العداء الذي يكنُّه العرب والمسلمون للغرب وأميركا ناتج «من شعور بالإذلال والإدراك المتنامي بين وارثي حضارة عريقة وفخورة، وطالما كانت مهيمنة، بأنهم سُبِقوا، بل سُحِقوا، من أولئك الذين طالما اعتبروهم مرؤوسيهم». هذه التوصيفات المستمدة من الذخيرة الاستشراقية التي تربَّى عليها برنارد لويس تتكرر في كتاباته اللاحقة عن الأسباب «الفعليّة» التي ستُفضي، من وجهة نظره، إلى مواجهة قريبة بين الغرب، وزعيمته الديموقراطية أميركا، من جهة، والعالمين العربي والإسلامي، المعاديين للحضارة الغربية، المسيحية– اليهودية، ولنموذجه الديموقراطي، من جهة ثانية.

لا شك في أن لويس كان بين الأشخاص المؤثّرين في الغرب، لا في أوساط المؤرخين والباحثين في الدراسات الإسلامية فقط، بل بين صانعي السياسات وأصحاب القرار في الولايات المتحدة. إنه واحدٌ ممن كان البيت الأبيض، في فترة إدارة جورج بوش الابن، يستشيرهم ويستأنس بآرائهم بخصوص سياساته الشرق أوسطيّة. وقد كان، بعد انتقاله من بريطانيا إلى أميركا في سبعينات القرن الماضي، تاركاً عمله في كلية الدراسات الشرقية والإفريقية في جامعة لندن ليعمل أستاذاً في جامعة بْرِنستون، نجماً في أوساط الأكاديميين الذين لا يكتفون بدورهم في عالم البحث والتعليم. فهو، على رغم الإنتاج البحثيّ الضخم الذي أنجزه في الدراسات الإسلامية والعربية، والكتب التي يزيد عددها على ثلاثين، كان ذا صلات قويَّة مع رجال السياسة في الغرب والشرق، كما ربطته علاقات خاصة مع أجيال متعاقبة من السياسيين الإسرائيليين، بدءاً من أبا إيبان وصولاً إلى غولدا مائير وموشيه دايان. لقد كان، على مدار حياته الأكاديمية والعملية، قريباً من دوائر صنع القرار، بطريقة أو أخرى، وكان لآرائه صدىً في هذه الدوائر، خصوصاً في أوساط المحافظين الجدد في أميركا، حتى قبل ظهورهم العلني وسطوع نجمهم في عهد إدارة بوش الابن ونائبه ديك تشيني الذي ربطته بلويس علاقات قوية (وقد كنت قدمت قراءة مفصلة لهذه العلاقات في كتابي «كراهية الإسلام» الصادر عن الدار العربية للعلوم نهاية عام 2016).

اتُّهِم لويس، المولود لأب وأم يهوديين بريطانيين، بدفع إدارة جورج بوش الابن إلى الهجوم على العراق عام 2003. وهو، وإن كان ادَّعى معارضته احتلال العراق، فإنه ظلّ واحداً من المؤرخين والأكاديميين الغربيين الذين آمنوا بفكرة التدخل في منطقة الشرق الأوسط للحفاظ على مصالح أميركا والغرب. وقد بدأت رؤيته ومنظوره الإستراتيجي حول العالمين العربي والإسلامي يتشكلان في فترة مبكرة من حياته الأكاديمية والبحثية. ففي الصفحة الأخيرة من كتابه «العرب في التاريخ» The Arabs in History (1950) نقع على الاستنتاج التالي الذي يشكّل بذرة تصوره لعلاقة الشرق والغرب في مرحلة صعود الحضارة الغربية.

يقول لويس: «يقف الإسلام اليوم في مواجهة حضارة غريبة تشكل تحدياً للعديد من قيمه الأساسية، كما أنها تمثل إغراءً مُغوياً للعديد من أتباعه. وقد أصبحت المقاومة الآن أكثر قوَّة. فلم يعد الإسلام عقيدة إيمانيّة جديدة، متحمسة ومطواعة طالعة من قلب الجزيرة العربية، بل ديانة قديمة، ذات طبيعة مؤسسية، حوَّلتها قرونٌ من الاستخدام والتقليد إلى أنماطٍ متصلبة من السلوك والعقيدة. لكن إذا كان المعدن صُلباً فإن المطرقة صُلبةٌ أيضاً. ومن هنا فإن التحدي هذه الأيام هو أكثر جذريَّة على نحوٍ لا يضاهى، وأكثر عنفاً وانتشاراً واتّساع مدى. ولا يأتي هذا التحدي من المهزومين، بل من العالم المنتصر. لقد أدى الأثر الذي أحدثه الغرب، بسكك حديده ومطابعه، وطائراته وأفلامه السينمائية، ومصانعه وجامعاته، والمنقبّين عن النفط فيه، وعلماء آثاره، وبنادقه الآلية وأفكاره، إلى تحطيم البنية التقليدية للحياة الاقتصادية، إلى الأبد، بحيث طاولت كلَّ عربي في معاشه اليوميِّ وأوقات راحته، في حياته الخاصة والعامة كذلك، ما جعله في حاجة ماسة إلى إعادة صياغة أشكاله وقوالبه الاجتماعية والسياسيّة والثقافية الموروثة.

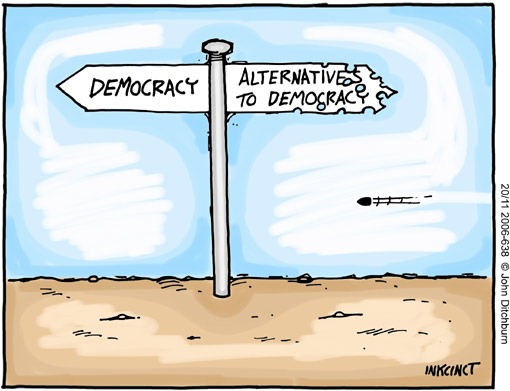

وسطَ هذه المشكلات التي تأتي بها عمليات إعادة الصياغة، يمكن للشعوب العربية أن تختار بين عدد من المسارات؛ قد يخضعون لواحدة أو لأخرى من نسخ الحضارة الغربية المتنافسة المعروضة عليهم، جاعلين ثقافتهم وهويتهم جزءاً من حضارة أكثر اتساعاً وهيمنةً؛ أو أنهم قد يديرون ظهورهم للغرب وكل أعماله، متعقبين سرابَ العودة إلى المثال الدينيّ المفقود، ليصلوا، بدلاً من ذلك، إلى طبعة جديدة من الاستبداد تستعير من الغرب آليات الاستغلال والقمع، والعدَّة الكلاميَّة الخاصة بالتعصب وعدم التسامح أو قبول الآخر؛ أو أنهم قد ينجحون في النهاية. وفي هذه الحالة فإن التخلص من وصاية الغرب شرطٌ أساسي في تجديد مجتمعهم من الداخل والتعاون مع الغرب، مستفيدين من علمه وأنْسَنَته humanism، لا من حيث المظهر بل في الجوهر، محققين بذلك توازناً متناغماً مع تراثهم».

لا يعتقد لويس أنَّ أمام العرب المعاصرين طريقاً سوى التعاون مع الغرب والإقرار بغلبة الحضارة الغربية، وأفول الحضارة العربية الإسلامية. ويمكن القول إن كتاباته التالية لا تشير بأية صورة من الصور أنه غيَّر رأيه، بل إن رؤيته للعالم العربي المعاصر أصبحت أكثر تشككاً في إمكانية خروج العرب من أزمتهم مع أنفسهم ومع العالم. لقد وَسمَ العرب جميعاً بأنهم معادون للحداثة الغربية، يشعرون بالحسد والغيرة القاتلة من تقدُّم الغرب العلمي والحضاري، والرغبة المتأصّلة، لهذا السبب، في تدمير الغرب. كما أنه برَّرَ في كتابيه «الخطأ الذي حصل» (2002) و «أزمة الإسلام» (2003) سلوكَ أميركا تجاه العالمين العربي والإسلامي بعداء العرب والمسلمين للحداثة وعدم قابليتهم للحكم والأخلاق الديموقراطيّين.

وفي مقالة نشرها لويس عام 1992 في مجلة السياسة الخارجية الأميركية «الفورين أفيرز» يتنبأ بتفكك دول المنطقة العربية:

«هناك إمكانية قد تتسبب بها الأصولية، وهي ما أصبح يدعى «اللبننة». فمعظم دول الشرق الأوسط– ومصر استثناءٌ واضح– حديثة النشأة، وذات تكوين مصطنع، وهي لذلك معرضةٌ [للدخول في الحالة اللبنانية]. فإذا تمَّ إضعاف السلطة المركزية بصورة كافية، فليس هناك مجتمعٌ مدنيٌّ قادر على الحفاظ على الكيان السياسي قائماً، وليس هناك شعورٌ حقيقي بالهوية الوطنية العامة، أو ولاءٌ فعلي للدولة الوطنية. هكذا تتحلل الدولة– كما حدث في لبنان– حيث عمَّت الفوضى ودبَّت الخلافات والعداوات بين الطوائف والعشائر والمناطق والأحزاب المتقاتلة. فإذا ساءت الأمور، وتعثرت الحكومات المركزية وانهارت، فالشيء نفسه يمكن أن يحدث، لا في دول الشرق الأوسط فقط، بل في جمهوريات الاتحاد السوفياتي المستقلة حديثاً أيضاً».

فهل كانت هذه هي الوصفة الإستراتيجية التي قدّمها «مؤرخ الإسلام» الشهير للإدارة الأميركية في عهد جورج بوش الابن وعتاة المحافظين الجدد الذين صرَّحوا حينها بأنهم يريدون احتلال المنطقة وتغيير العالمين العربي والإسلامي بالقوة، بل إعادة تقسيم المنطقة بما يتوافق مع الأصول العرقية والقومية، والهُويَّات الطائفية والمذهبية، للشعوب المنضوية في إطار الدول الوطنية التي شكلتها اتفاقيات سايكس- بيكو عام 1916؟ وهل تفسر هذه الرؤية الحروب المتواصلة في مناطق عدة من العالم العربي منذ أحداث الربيع العربي؟ هذه أسئلة مشروعة تتطلب إعادة قراءة كتابات برنارد لويس وحواراته مع الإعلام الأميركي بعد أحداث 11 أيلول. لقد اكتسب الرجل، منذ ذلك الحين، أهمية استثنائية بوصفه الخبير الذي يمد المتشددين في الإدارات الأميركية المتعاقبة بالمعرفة التاريخية حول العالمين العربي والإسلامي!

الحياة

برنارد لويس.. حين يكون الباحث موظفاً/ سفيان طارق

مع انهيار الاتحاد السوفييتي، وصعود تيارات راديكالية في المعاهد ومراكز الدراسات في أميركا، لا تبدو مصادفة اهتمامها المفرط في البحث عن “عدو” جديد يحلّ محل القديم والذي استقرّ على ما أسموه بـ “الإرهاب”؛ كان معظم هؤلاء من الماويين والتروتسكيين وأصحاب الميول اليسارية الذين انقلبوا نتيجة قربهم من السلطة وأجهزتها، حيث تشكّل لاحقاً تيار “المحافظين الجدد” واتكأت طروحاته على “الاستشراق الجديد” الذي ظهر منذ السبعينيات.

انفرد المنظّر والباحث البريطاني الأميركي برنارد لويس (1916 – 2018) الذي رحل منذ أيام، عن المستشرقين الجدد، إذ كان هذا العدو لديه جاهزاً ومحدّداً سلفاً منذ ذيوع اسمه في الأوساط الأكاديمية، حيث تبنّى بعد صدور كتابه “أصول الإسلام السياسي” (1940)، مواقف اتسمت بانحيازاته المطلقة للاستعمار ودوره في “تطوير” البلدان التي سيطر عليها، بحسب زعمه، واتهامه المسلمين أن “طبيعة دينهم قائمة على العنف وتمثّل نقيضاً للغرب المتحضّر الديمقراطي”.

لا تصمد مقولاته طويلاً باعتبارها دراسات تاريخية تلتزم مناهج البحث وعدّته العلمية، بل لا يمكن الفصل بين لقب “الخبير” الذي منحته إياه لوبيات سياسية وإعلامية عن عمله “مستشاراً” لدى أجهزة ومؤسسات أمنية في بريطانيا والولايات المتحدة، أو لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

إحدى التناقضات التي تأسّست عليها تنظيرات صاحب “العرب في التاريخ” (1950) وصفُهُ الإسلام بـ”التسامح” حيث عاش في كنفه شعوب من أعراق مختلفة “حياة أخوية”، لكنه يعود عن ذلك بقوله أن الدين الإسلامي “غذّى في مراحل مختلفة الكراهية والعنف بين أتباعه”.

لا يمكن التعامل مع هذه المفارقة دون العودة إلى ماضي لويس الذي قضى جلّ حياته مدافعاً عن منظومة سياسية نتيجة عمله “موظفاً” لديها -لا مفردة أدقّ لتوصيفه-، كما ذكرنا سالفاً، وتمثّلت في تبريره جميع ممارسات الإمبراطورية البريطانية الاستعمارية وتبجيل دورها في نشر التعليم وتحسين واقع مستعمراتها، وحروب الولايات المتحدة ضدّ “الإرهاب” عبر غزوها لأفغانستان والعراق، وحق “إسرائيل” في إنشاء دولة لها في فلسطين، وهي جميعها تنزع الحياد الذي يجب أن يتسم به شغل الباحث.

مسألة ثانية تتعلّق بالمنهج والفرضيات، حيث ينكر صاحب “الشرق الأوسط والغرب” وجود وثائق وأرشيف للتاريخ الإسلامي يمكن العودة إليها، معتمداً في معظم دراساته على تأويل النصوص الدينية وتفسيراتها والتي يرى كثير من الباحثين أنها تتكئ على جملة معارف ثانوية صاغتها أهداف أيديولوجية مسبقة، أو في اجتزائه تفصيلاً وتعميمه على تاريخ كامل، حين يركّز على انخفاض أعداد المسيحيين الشرقيين كونه مؤشراً على تشدّد الإسلام، متجاهلاً في الوقت نفسه عوامل تتصل بهذا المبحث، والنظر كذلك إلى التسامح الذي عاشه الهندوس واليهود ومكوّنات أخرى في الدولة الإسلامية.

ملاحظة أخيرة تستحق الانتباه في ما سميت بـ”نبوءات برنارد لويس” التي تخصّ العالم العربي وتفترض أحد سيناريوهين لا ثالث لهما؛ التفكك أو الاندماج، وهما خلاصة تبطن كراهيته للعرب والمسلمين فهو لا يرى فيهم سوى “فاسدين مـُفسدين فوضويين لا يمكن أن يصبحوا متحضرين” وبذلك يستحقون مزيداً من التفتت والانقسام عقوبة لهم، أو أنهم قد يتحدون وبالتالي على الغرب أن يحذر من هذا “المنافس الرهيب” الذي هو بالضرورة عدو له.

بضاعة الدعاية الغربية جرى إعادة إنتاجها مرات عدّة منذ “حروب الفرنجة” وحتى اليوم لا يعتّد بها خارج هذا الإطار، إذ تؤسّسها فكرة واحدة تشير إلى منبع الكراهية والعنف لدى أصحابها، لا لدى الآخر وفق مزاعمهم المكرّرة، وهي أن العالم مقسّم ويجب أن يظلّ مقسماً بين شرق “متخلف” وغرب “متقّدم”.

العربي الجديد

عن برنارد لويس/ مروان قبلان

لا يبدو مستغرباً أن ينعى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، شخصيا المفكر والأكاديمي الأميركي من أصل بريطاني، برنارد لويس، باعتباره “أحد أعظم المؤرخين المعاصرين”، على حد وصفه، وأن إسرائيل “سوف تكون دائما ممتنّة للخدمات الجليلة التي قدمها لأجلها”، وفق البيان الصادر عن رئاسة الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد الماضي، بعد الإعلان عن وفاة لويس في مستشفى في نيوجيرسي عن عمر ناهز 101 عام.

ما هي طبيعة الخدمات التي قدمها برنارد لويس لإسرائيل، ولماذا تهتم حكومتها لوفاة مؤرخٍ مهما علا شأنه؟ واقع الأمر أن الرجل من موقعه، مفكرا ومؤرخا وأستاذا جامعيا، نذر جل حياته المهنية في الدفاع عن إسرائيل، وكان خصماً عنيداً للعرب والمسلمين في الأكاديميا الغربية، سواء عندما كان في موطنه الأصلي، بريطانيا، أو بعدما انتقل منها إلى الولايات المتحدة عام 1974، حيث عمل أستاذا لدراسات الشرق الأوسط في جامعة برنستون أكثر من عقدين، ولمع نجمه فيها.

مصدر النفوذ الكبير للويس في الأوساط الأكاديمية والسياسية الغربية كتاباته الغزيرة عن تاريخ المنطقة التي ألف فيها أكثر من ثلاثين كتابا، فضلاً عن مئات الدراسات والمقالات، كما تتلمذ عليه عشرات الأكاديميين والخبراء الغربيين، تبوأ بعضهم مناصب عليا في الحكومة الأميركية، وجديدهم ديفيد شينكر، الذي عيّنه الرئيس دونالد ترامب، قبل نحو شهرين، مساعدا لوزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، فكان لويس بذلك مساهما رئيسيا في رسم ملامح الشخصية العربية الإسلامية في الغرب، ومؤثرا من ثم في التوجهات السياسية نحو المنطقة.

فوق هذا، أدى لويس، منذ انتقاله إلى الولايات المتحدة، أدوارا مباشرة في صنع السياسة الأميركية من خلال الاستشارات التي كان يقدمها لدوائر صنع القرار، باعتباره “شيخ مؤرخي” الشرق الأوسط وأخبر الناس به. ويعد لويس المؤلف الحقيقي لنظرية صراع الحضارات، وقد أشار إليها في مقالةٍ نشرت عام 1990 في مجلة ذا أتلانتيك بعنوان “جذور الغضب الإسلامي”، أي قبل عامين من ظهور كتاب صموئيل هنتغتون الذي حمل العنوان نفسه. تحدث فيها عن حتمية الصدام الحضاري بين الإسلام والغرب، وأن سبب ذلك يعود الى بنية الفكر الإسلامي المقاوم للحداثة ومنظومة القيم الغربية، ورفضه الاعتراف بتفوقها عليه، والإقرار بهزيمته أمامها، وأنه لا علاقة لهذا الغضب الإسلامي بالظلم أو التجربة الاستعمارية الغربية في العالمين، العربي والإسلامي. واعتبر لويس أن الصراع العربي – الإسرائيلي جزء من الصراع الحضاري الإسلامي مع التراث اليهودي – المسيحي.

في كتبه التي ظهرت بعد “11 سبتمبر”، مثل “أين الخطأ؟ الصدام بين الإسلام والحداثة في الشرق الأوسط “(2002) و”أزمة الإسلام” (2003)، تحول برنارد لويس إلى متحمس لفرض الديمقراطية على المنطقة، يقول في كتابه الإيمان والقوة الذي صدر عام 2010: إما أن نعلمهم قيم الحرية أو أنهم سيدمروننا. .. المفارقة أنه عندما خرج هؤلاء الذين يتحدث عنهم طلبا للحرية بعد ذلك بعام، تحوّل لويس إلى خصم شرس لثوراتهم، فحرّض عليها، وانتقد سياسات الرئيس باراك أوباما تجاه مصر تحديدا، محذّرا من وصول الإسلاميين إلى السلطة. وناشد “العالم الديمقراطي” أن لا يعتبر الديمقراطية دواءً لكل أمراض الشرق، وأن لا ينخدع بشعارات الديمقراطية الزائفة التي يرفعها الإسلاميون، لأنها أداتهم في الوصول إلى السلطة، لا يلبثوا أن يرموا بها بعد ذلك.

برزت أسوأ أدواره عشية غزو العراق، عندما استغل علاقاته الوثيقة بنائب الرئيس ديك تشيني ونائب وزير الدفاع بول وولفيتز، ورموز المحافظين الجدد للدفع نحو اجتياح العراق. ويقال إنه، في أحد اجتماعات مجلس الأمن القومي الأميركي التي حضرها عشية غزو العراق، حيث دعي لإبداء رأيه، قال عبارة أخذت تُعرف بين الأكاديميين بمبدأ أو عقيدة برنارد لويس، “اضرب بقوة أو تنحّ جانبا”.

ومن المفارقات أن حكومة نتنياهو احتفت قبل أسابيع بتسمية برنارد لويس أحد أهم 70 شخصية أميركية ساهمت في بناء العلاقات الأميركية – الإسرائيلية وتطويرها في الذكرى السبعين لاغتصاب فلسطين. لا عجب إذاً أن تنعاه إسرائيل، باعتباره أكاديمياً صهيونياً مخلصاً.

العربي الجديد

برنارد لويس والاستشراق والإسلاموفوبيا/ رضوان السيد

مات برنارد لويس أخيراً عن مائة عامٍ وزيادة. وخلال السنوات الخمس الأخيرة ما كتب شيئاً جديداً، لكنه جدّد طباعة كثيرٍ من كتبه، وبخاصة تلك الكتيبات التي أصدرها بعد عام 2001. برنارد لويس سبق أن عمل مع المخابرات البريطانية خلال الحرب العالمية الثانية باعتباره خبيراً في شؤون الشرق الأوسط. والبريطانيون هم الذين نصحوا الأميركيين به خلال عملهم على الحرب الباردة الثقافية في الستينات؛ إذ ما كان عندهم أحدٌ في خبرته في الإسلاميات الكلاسيكية، والتي أراد الأميركيون استخدامها أيضاً في مصارعة الشيوعية. ولأنّ الدول الكبرى كانت تحتاج إلى أفكار استراتيجية تتحول بعد الدرس والاختبار إلى «سياسات»، فقد وجدوه مفيداً لهذه الناحية. أما هو فقد اعتبر نفسه منذ البداية خبير أقليات، إذا صحَّ التعبير. وقد حضّر عمله للدكتوراه عن الإسماعيلية خلال الحرب الثانية، وهم الأقلية التي أمكن لها بحُسْن التنظيم وسريته أن تُنشئ دولة كبرى هي الدولة الفاطمية، التي صارعت الإسلام السني طوال مائتي عام. أما في السياسات الحديثة، فقد اعتبر لويس الأتراك في التاريخ وفي الحاضر، هم القلة المختارة التي يمكن للغربيين التعاون معها في عالم الشرق الحديث. ولذلك؛ فإنّ كتابه الثالث (كتابه الثاني بعد الحشاشين كان: العرب في التاريخ) موضوعه: تركيا الحديثة. فتركيا العثمانية رغم صراعها الطويل مع الأوروبيين، ظلّت أقلّ تعصباً من العرب «صُنّاع الإسلام»، وأقلّ تعقيداً من الإيرانيين الذين اجتمعت فيهم الخصوصيتان المشكلتان: النعرة القومية العريقة، والتشيع الذي يخدم القومية، لكنه رغم إغراءاته الباطنية، لا يستطيع إقناع الجمهور المسلم الذي صارت أكثريته سنية منذ القرن الثاني عشر الميلادي.

في الوقت الذي عاد فيه هاملتون غب من هارفارد إلى بريطانيا، غادر لويس جامعة لندن وقبل كرسياً لدراسات التاريخ الإسلامي بجامعة برنستون. ومنذ ذلك الحين التفّ من حوله شبانٌ كثيرون تحت اسم دراسات الإسلام الجديدة، وتحت اسم الدراسات الشرق أوسطية. وقد قال لي عندما قابلتُه في عُمان عام 2008، إنّ أول رئيسٍ أميركي قابله كان ريتشارد نيكسون؛ وما أحبَّه لأنه كان مُعادياً للسامية! وقلتُ له: لكنه هو الذي جلب هنري كيسنجر للإدارة، وكيسنجر كان شديد الاحترام لك، وقيل إنه كان يستشيرك! ثم لماذا اخترتَ الإعلانَ عن صهيونيتك إبّان ذلك الوقت، هل بسبب هزيمة العرب عام 1967؟ قال: أنت تسميها صهيونية شأن صاحبكم إدوارد سعيد، وأنا من عائلة يهودية غير متدينة، وقد اعتبرتُ إسرائيل شأن تركيا دولة رائدة للحداثة والديمقراطية. لكنني ما تحزبتُ لها عام 1967، إنما بعد عام 1973، حين استظهرتُ أنّ هناك أخطاراً حقيقية على الكيان والدولة. كل الشعوب الإسلامية الواقعة تحت وطأة الهوية والخصوصية بسبب مشكلات الاستعمار، يمكن مفاوضتُها ومساومتُها والتوفيق بين الإسلام والحداثة عندها إلاّ الشعوب العربية، أو ما تسمّونها أنتم: الأمة العربية، فدعاة مشروع الدين والدولة في عالم الشرق الوسيط والحديث إنشاءً وتطويراً هم العرب، والمساومة «التاريخية» معهم على هذين الأمرين غير ممكنة، حتى لو بدوا جامدين ومتشرذمين وخاضعين. انظر إلى صلابة السلفيات رغم أنّ العالم كله ضدّها! ولذلك فقد فكرتُ قديماً بالأتراك كأصدقاء للغرب ولحلف الأطلسي. وفكرتُ في الإسرائيليين باعتبارهم ممثلين لحضارة الغرب وسياساته في المنطقة. بل إنني فكرتُ لأربع أو خمس سنوات في المسيحيين اللبنانيين، وفي الأكراد. وقلتُ له: ألم تفكر مرة في إمكان مصادقة الأكثريات بعد الاستقلالات، وانتصار أفكار التحرر والديمقراطية؟ قال: لا لم أفكّر، وما كان لذلك داعٍ أو مسوِّغ، ألا ترى أنني كتبتُ في الخمسينات والستينات عن الشيوعية والإسلام باعتبارهما فكرتين أو آيديولوجيتين شموليتين يمكن أن تتحالفا؟!

وقلتُ له (وهذا كله على التلفزيون العُماني): أريد أن أعودَ إلى رهانكَ على الأتراك، وأين صار بعد ظهور إردوغان ونزعته الإسلاموية؟ لكنْ قبل ذلك: كيف توصلْتَ إلى المقولات الواردة في دراستك أواخر الثمانينات عن جذور الغضب الإسلامي، والتي صارت أساساً في مقولة هنتنغتون عن صدام الحضارات؟ وقال: أنا من القلة الذين لم يخلطوا بين طبيعة الإسلام – كما فعل هنتنغتون – والتطورات التاريخية. فليست هناك طبيعة عنيفة للإسلام أو لأي دين آخر. لكنّ إكراهات التاريخ وتطوراته هي التي تنصر هذا الميْلَ أو ذاك أو هذا التيار أو ذاك. والقومية اللابسة لبوس الفصام مع الآخرين أو لبوس الدين هي فكرة شريرة، سواء حملتها الأقليات مثل اليهود والأكراد والأرمن، أم حملتها شعوب كبرى مثل العرب والإيرانيين والهنود والصينيين. ولو بقي قيادُ ما يسمى بالإمبريالية في أيدي البريطانيين لما توتّرت القوميات والهويات في آسيا وأفريقيا، بحيث خربت العالم بعد التخريب القومي النازي. الأميركيون تسلموا القياد والقيادة وهم لا يحسنون الاستعمار. هم يجربون كل شيء حتى يصلوا إلى الممارسة الصحيحة أو الملائمة، لكنهم عندما يصلون لذلك يكون الخراب قد وقع، ولا يمكن إصلاحه. انظر إلى ما يحدث في العراق الآن (2008)! قلتُ في «جذور الغضب»، وفي الكتب اللاحقة إنّ الأزمنة الحديثة أطلّت على المسلمين وهم تحت وطأة الاستعمار، ويكرهون الفشل الذين هم فيه بسبب الغلبة الغربية، ويحسدون الغرب على نجاحاته، وينسبون فشلهم إلى تلك النجاحات. ولذلك ظهرت بينهم، وبخاصة العرب، نزعات التشدد والانتحارية. عندما كتب هنتنغتون مقالته في خريف عام 1993، وطوّرها إلى كتاب عام 1996، واستشهد بي وبغيري جادلْتُه دون أن أستطيعَ إقناعه. وقد دأبتُ بعد ذلك على الضرب على الوتر نفسه: التطورات التاريخية، وليس طبيعة الدين، وضرورات الإصلاح بداخل الإسلام الحديث، وليس اتهام الموروث كل الوقت، كما فعل مفكروكم اليساريون! وأعترف بأنني لم أنتظر ذلك كلّه أو لم أتوقّعه، وأنا خائفٌ من المستقبل على الغرب في الشرق، وعلى الشرق في الشرق، وعلى إسرائيل التي لم تعد رائدة. وقد سقط رهاني على الأتراك، وما توقعْتُ دولة دينية في إيران، بل حسبتُ أنه ستكون هناك محاولاتٌ لذلك فيما بين السعودية ومصر وباكستان. والغرب الأميركي عينُهُ على هذه التطورات؛ لذلك هناك المزيد من الحروب التي ستحدث، بحيث لا يعود التمييزُ ممكناً بين الفعل وردّ الفعل. وستتدخل أطرافٌ كبرى ووسطى وفي حسبانها أنها تدافع بذلك عن نفسها. أما أوروبا ربّة هذه الحضارة فقد صارت عاجزة، وهي كما سماها رامسفيلد: قارة قديمة. فخسارة العالم الكبرى اليوم هي في خسارة أوروبا.

وقلت: إذا كنتَ تعتبر تأثيرك ضئيلاً أو متضائلاً في السياسيات والاستراتيجيات، فماذا عن الاستشراق الجديد، وماذا عن الإسلاموفوبيا؟ قال: ما عاد هناك استشراق، وما اعتمد العالم الغربي والعالم بعامة أبداً على رؤى المستشرقين في معرفة العرب والإسلام. بخلاف ما زعمه سعيد. ولست مسؤولاً بالطبع عن نزعات التفكيك والنفي التي تسود الدراسات عن القرآن والإسلام، فأنا مستشرق كلاسيكي، وهذه هي كتبي في التاريخ الإسلامي، ولا شيء فيها مما قاله وانسبورو وكرون وكوك. وأنا أقل مسؤولية بالطبع عن الإسلاموفوبيا، فتأثيري هو في الأوساط الأكاديمية، والإسلاموفوبيا شعبوية تبسيطية تخيف كل العقلاء، بقدر ما تخيفكم أنتم المسلمين الأصوليات العنيفة في دينكم!

بموت برنارد لويس ينتهي الاستشراق الكلاسيكي الذي صرنا ننعاه كلما مات أحد كبار دارسيه مثل هاملتون غب ومونتغومري وات. وبسبب الثورات في العلوم الاجتماعية والإنسانويات ظهرت التفكيكيات وظهر المراجعون الجدد وأصوليو ما بعد الحداثة. وفي عالم التفكيك هذا انتشرت القطائع والعصبيات والحروب الدونكيشوتية القاتلة التي يتنافس الأميركيون والروس على إثارتها ثم على محاولات إخمادها.

هل يكون الاختلال في الدراسات الأكاديمية متوازياً مع الاختلال في سياسات الدول وممارساتها؟ قد يكون ذلك وقد لا يكون، إنما هذا هو الذي حصل؛ وعلى طريقة ابن خلدون نستشهد بقوله تعالى: «وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ».

*نقلاً عن “الشرق الأوسط”

برنارد لويس والإسلام السياسي/ السيد ولد أباه

رحل مؤخراً المستشرق البريطاني – الأميركي «برنارد لويس» بعد عمر طويل أصدر فيه عشرات الكتب عن الإسلام تاريخاً وثقافة وفكراً ومجتمعاً. لم يكن «لويس» من جيل الاستشراق الكلاسيكي الذي اهتم بجمع النصوص وتحقيقها وتأويلها، لكن يمكن النظر إليه أنه فاتحة الجيل الجديد من المستشرقين الذي اهتم بالموضوعات السياسية والتحولات الراهنة للمجتمعات الإسلامية، وقد ركز في كتبه على موضوعات الأقليات والصراعات الأهلية والحروب الدينية في التاريخ الإسلامي.

في هذا السياق اشتهر جدله مع المفكر الفلسطيني- الأميركي «إدوارد سعيد»، الذي اعتبر في كتابه الشهير «الاستشراق» لويس نموذجاً للكتاب الغربيين في تناولهم للإسلام من منطلق المركزية الثقافية غير الموضوعية إرادة الهيمنة المبنية على سلطة المعرفة الإقصائية، مضافاً إلى ذلك كله خصوصية الموقف السياسي للويس الداعم بقوة لإسرائيل والقريب من الأوساط الصهيونية المتطرفة.

بيد أن الأطروحتين الأساسيتين اللتين تمحورت حولهما أعمال لويس الفكرية هما: القول بالجوهر السياسي للدين الإسلامي من حيث بنياته العقدية والتشريعية بما يجعله عصياً عن القيم الحداثية والليبرالية بالمقارنة مع المسيحية واليهودية، والنظر إلى الصراعات الاستراتيجية الدولية من منظور الصراع بين الثقافات الذي يتركز في الصراع بين الحضارتين الغربية والإسلامية.

الأطروحتان مترابطتان لصدورهما عن نفس المنطلق الجوهراتي، أي النظر للإسلام بصفته نسقاً ثقافياً أحادياً مغلقاً خارج التاريخ لا يمكن أن يتأقلم ويتعايش مع العالم الراهن الذي صاغته المدنية الغربية الحديثة.

الأطروحة الأولى بسطها لويس بوضوح في كتابه «المفردات السياسية للإسلام» وفي كتاب «السلطة والإيمان» وقد بناها على أن ما يميز الإسلام داخل التقليد الإبراهيمي هو أنه منذ نشأته ديانة سياسية لا يمكن أن تقوم دون الدولة ولا مكان فيها للتمييز بين السلطة الدينية والسلطة السياسية بل إن المؤسسة الدينية غائبة في الإسلام لأن الشأن الديني مستوعب ومتضمن في الحقل السياسي.

الأطروحة الثانية ظهرت مبكراً في كتابات لويس (عام 1957) واشتهرت في مقالته «جذور الغضب الإسلامي».. (انتلانتيك مونثلي 1990) قبل أن يتبناها الكاتب السياسي الأميركي «صمويل هنتجتون»، ويستند إليها في قراءته للعلاقات الدولية ما بعد الحرب الباردة من منظور حرب الحضارات المتمحورة حول الصراع الثقافي ما بين الغرب والإسلام.

الغريب في الموضوع أن حركات الإسلام السياسي وإنْ دأبت على وصف لويس بالصهيوني المعادي للإسلام إلا أنها تشترك معه في الأطروحتين المذكورتين أي ازدواجية الديني والسياسي في الإسلام ومقاربة صراع الحضارات وتصادم الإسلام والغرب.

قبل أشهر بينت في مؤتمر دولي أن مقولة «الإسلام دين ودولة» الإخوانية هي في أصلها أطروحة استشراقية الغرض منها نعت الإسلام بالتعصب والانغلاق والاستبدادية والعجز عن التلاؤم مع القيم الديمقراطية الليبرالية، والحال أنها تقوم على مغالطة كبرى هي استنتاج السمة السياسية السلطوية للإسلام من تصوره الجماعي العمومي للدين في حين أن هذا الطابع الجماعي هو الذي حال عقدياً وتاريخياً دون ظهور مفهوم الدولة الدينية في الإسلام، أي الدولة المجسدة للدين والمعبرة عنه موضوعياً. ما أكده علماء الإسلام في العصور الوسيطة هو أن موضوع السلطة والدولة لا يبنى على أساس الشرعية الدينية لأن الدين هو محور الوجود الأخلاقي والمدني للمجتمع المسلم ولا يحتاج لقوة مؤسسية تحتضنه أو تعبر عنه، فمدار الدولة هو القوة والغلبة وهدفها حفظ الاستقرار والأمن وحماية الأمة، وهنا تندرج مقولة «حراسة الدين»، التي اعتمدها الماوردي في تعريفه للإمامة التي لا يمكن ترجمتها بمقولة الدولة الحديثة.

كما أن أطروحة صدام الثقافات التي تبنتها حركات الإسلام السياسي في نظرتها للنظام الدولي تصدر عن وهم مزدوج: إخراج الإسلام من التاريخ المشترك للمجتمعات الإبراهيمية المتوسطية الذي هو في قلب تفاعلاته الحية وإخراجه من حركيّة تشكل العالم الراهن الذي للمجتمعات المسلمة دور فاعل فيها. الإسلام الموضوعي المعيش ليس هو الإسلام الأيديولوجي المنكمش المغلق على نفسه والمناوئ للعالم، وإنما هو حصيلة تجربة ممارسة ونمط عيش مئات الملايين من المسلمين الذين يمارسون تدينهم ضمن قوالبهم الثقافية وسياقاتهم المجتمعية دون انفصام في الوعي أو اغتراب عن الواقع. الإسلام دين رحب له أفق معياري وتأويلي أوسع من القوالب الثقافية والحضارية، ومن الخطأ اختزاله في منظور أيديولوجي ضيق أو تحويله إلى ملف من ملفات المعادلة الدولية الساخنة.

الاتحاد

برنارد لويس: صراع الانطباعات مع المعرفة/ عادل درويش

رحيل الكاتب الأكاديمي اللندني المولد برنارد لويس في 19 مايو (أيار) الحالي أثار جدلاً في صحافة اللغة العربية، ومواقع التواصل الاجتماعي، يتعلق بمواقفه السياسية (بعضها غير واضح بشكل يقطع الشك باليقين) أكثر من إنجازاته الأكاديمية.

غالبية التعليقات سلبية في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث مستخدموها في أي بلد يفوقون عدداً مستهلكي الصحف والإذاعة والتلفزيون؛ الصحافة التقليدية منبر يفرض منه صانع أو مقدم الخبر أو الكاتب مضمون الفقرة على المتلقي، بينما الأولى يفضلها الناس اليوم؛ وسائل التواصل الاجتماعي متفاعلة حية، يدور فيها الجدل وتبادل الآراء في اتجاهين، وتتسع دائرة المناقشة لتشمل آخرين، وكأنك في مناظرة عامة مفتوحة لا يتدخل فيها ضابط أو رقيب ليميل ميزان المناظرة لطرف على حساب الآخر.

أغلبية ما كتب، والتعليقات على رحيل برنارد لويس (1916 – 2018)، كانت سلبية، ليس كنقد أدبي أو مناقشة تفسيره للمعلومات التاريخية في مؤلفاته المتعددة الغزيرة، بل لثلاثة مواقف اعتبرها البعض سياسية، وإن كان يصعب التأكد بأدلة تقنع القضاة والمحلفين بأنها بالفعل كانت مواقف اختيارية متعمدة، فلويس نفسه لم يقدم إجابات شافية في هذا الشأن: الأول، أنه مسؤول عن تنامي ظاهرة ما تعرفه الصحافة الليبرالية بـ«الإسلاموفوبيا» في الغرب. والثاني، «انتماءاته الصهيونية» بدعمه إسرائيل، ومساهمته في إقناع إدارة جورج بوش الأصغر بغزو العراق (2003). والثالث، نظرته السلبية للعرب على أنهم مسؤولون عن تراجع مجتمعاتهم علمياً وحضارياً بسبب تدهورهم الفلسفي والثقافي بعد ازدهارهم الأول؛ تدهور ابتدأ منذ القرن الثاني عشر واستمر حتى اليوم، أكثر من مسؤولية الاستعمار، وهو أمر حديث نسبياً؛ بدأ وانتهى في مائة عام، بينما بلدان إسلامية أخرى، غير عربية، ازدهرت وتفوقت اقتصادياً بعد استقلالها في الخمسينات.

هذه المواقف (وهي perceptions، أي انطباعية أكثر من استنادها لدراسة حقيقية) لدى المصريين والعرب لونت تعليقاتهم، سواء في الصحافة التقليدية أو في مناقشات وسائل التواصل الاجتماعي.

موقف لويس الانطباعي الثالث (الأخير) لدى العرب، عن مدى دور الاستعمار في عرقلة التقدم في بلدان منطقة الشرق الأوسط والشمال الأفريقي، ودور العرب والأفارقة والمسلمين عموماً، لم يكن حكراً على لويس، بل يتشابه مع رؤية الفيلسوف الوجودي المصري – الفرنسي الراحل الدكتور عبد الرحمن بدوي (1917 – 2002). ومثل لويس، المتعدد اللغات كالعربية والفارسية والتركية والعبرية وحتى الآرامية بجانب الإنجليزية، فإن البروفسور بدوي درس وتحدث العربية والإنجليزية والفرنسية والألمانية والبرتغالية. وبخلاف لويس، الذي تحدث لغات عدة لكنه كتب بالإنجليزية، فإن بدوي نشر 37 كتاباً ومئات من المحاضرات والتقارير بالفرنسية والعربية والإنجليزية والألمانية. بدوي تنبأ بصدام الحضارات بين الشرق الإسلامي والغرب المسيحي قبل لويس وصمويل هنتنغتون بنصف قرن.

عشية الحرب العالمية الثانية، تنبأ بدوي بالصدام العنيف بسبب عجز المفكرين والفلاسفة الإسلاميين عن التصالح مع الفلسفة اليونانية التي اعتبرها أساس التفكير الذي أدى لعصر النهضة، وبالتالي التقدم العلمي الأوروبي، وتطور عصر التنوير والعقل، وبزوغ تيارات فكرية لإيجاد مواقف التعايش والتوافق الفلسفي، لا التصادم وإلغاء الآخر. العرب والمصريون لم يهاجموا بدوي، حيث لم تشغله مسألة إسرائيل كثيراً (رغم عمله دبلوماسياً في السفارات المصرية قبل التصادم الفكري مع النظام الناصري في الخمسينات، وترك العمل الدبلوماسي إلى الأبراج العاجية في أكثر من جامعة، انتهاءً بالسوربون)، لكنهم هاجموا لويس بعنف بعد موته بسبب الانطباع عن الموقفين الأولين؛ الموقف من إسرائيل يلون رؤية معظم العرب لأعمال الآخرين، والانطباع عن دعمه غزو العراق أضاف عدداً آخر إلى معسكر هجاء لويس.

لويس حضر اجتماعين فقط لمجلس الأمن القومي الأميركي، عند استشارتهم المتخصصين حول العراق. في إجابات لويس محاولات لنفي مسؤوليته، خصوصاً أن الاجتماعات كانت بحضور المعارض العراقي الراحل (المدعوم من إيران) أحمد الجلبي، الذي لعب الدور الأكبر في تزويد الأميركيين بمعلومات عن أسلحة الدمار الشامل العراقية، وكان دينامو إقناعهم بغزو العراق، بينما كان لويس مثلاً يرى الحل في دعم الأكراد وتحالفاتهم الوطنية لإسقاط ديكتاتورية صدام البعثية من الداخل.

وهذا الموقف الانطباعي عن مسؤوليته عن انتشار «الإسلاموفوبيا» أجاب عنه الأستاذ رضوان السيد، في مقاله في «الشرق الأوسط» الجمعة 25 مايو «برنارد لويس والاستشراق والإسلاموفوبيا»، في حواره مع لويس الذي كان منطلقه دعم ومناصرة الأقليات، وقلقه على انهيار الفكر التفتحي الأوروبي من الداخل.

في بعض محاوراتي على «فيسبوك» هذا الأسبوع، مع مصريين وعرب من مهاجمي لويس ومهاجمي من أشاد به، اكتشفت أن معظمهم لم يقرأ لويس (أو بدوي) مباشرة، وإنما كونوا الانطباع عنه من تقارير صحافية ضحلة عن مناصرته لإسرائيل (الطريف أنه في حواره مع رضوان السيد رفض الاعتراف بأنه صهيوني، كما يتهمه العرب، بل قال إنه من عائلة يهودية علمانية غير متدينة). مثلاً، لم يعرف أي ممن حاورتهم أن جماعة الإخوان المسلمين المصرية أعادت نشر كتاب برنارد لويس الصادر في 1964 (The Middle east and the West) «الشرق الأوسط والغرب» مترجماً. وكتب الناشر في تصدير الكتاب: «لا أعرف من هو هذا الرجل (يقصد لويس)… فإما هو صديق صريح لنا (يقصد الإسلام السياسي، كجماعته) أو هو عدو شريف.. لكن الواضح أنه رجل يرفض التزييف في تعامله مع الوقائع».

واكتشفت أيضاً أن عدداً من المحاورين في وسائل التواصل الاجتماعي، ومثقفين مصريين وعرباً، لم يعرفوا التفاصيل عن دراسة لويس في جامعة القاهرة، في النصف الثاني من الثلاثينات حتى التحاقه بالجيش البريطاني. وأقلية تدرك أن إعجاب لويس بالنموذج التركي لا يعود فقط إلى تجربة أتاتورك العلمانية، بقدر ما يعود إلى رفض الجامعات والمراكز الأكاديمية المصرية والعربية التعاون معه، أو السماح له بدراسة وثائقها بعد 1948، فلجأ إلى تركيا لدراسة الوثائق والمخطوطات العثمانية فيها (هجر زوجته من أجل فتاة تركية وقع في غرامها في إسطنبول، وتركت الرومانسية أثرها على حبه لتركيا على حساب أماكن أخرى).

الشخصيات المثيرة للجدل، كبرنارد لويس، نادراً ما يحسم التاريخ صحة أو خطأ لافتة لصقها البعض عليهم، والخطأ الأكبر الذي غالباً ما يقترفه العرب أن يتغاضي أي المتنازعين (ما إذا كان الراحل صديقاً أو خصماً) عن ضرورة دراسة أعماله في سياقها الأكاديمي، بدلاً من إهدار الطاقة الذهنية في التعامل مع الانطباع الظاهري، والتعامل مع الوقائع والإرث الموجود داخل الإطار المعرفي.

الشرق الأوسط