في أزمة إعادة تأسيس الثقافة/ ماهر الجنيدي

من إحصائية مقارنة بسيطة لعدد ونسبة طلاب قسم علم الاجتماع ممّن قرأوا مقدّمة ابن خلدون في أي جامعة بريطانية، وعددهم ونسبتهم في أي جامعة عربية، نرى أنّ الفرق شاسع جداً. ثمة ترجمات كثيرة لكتاب ابن خلدون إلى الإنكليزية والفرنسية والإسبانية والروسية وربما اليابانية والصينية والكوريّة، وهي متاحة للطالب والأكاديمي لقراءتها بلغته، بما يتيح له التركيز على أفكار الكتاب وطروحاته، وبما يمكّنه من الزعم بأنّه قرأ مقدّمة ابن خلدون، ويعمل على نقدها. في حين لا تتوافر ترجمة واحدة لهذا الكتاب إلى لغتنا ومفرداتنا العربية المعاصرة. توجد طبعات للنص الأصل مزوّداً بحواشي شرح وتحقيقات، لكنّ قراءته تمثّل للطالب الجامعي المعاصر تحدياً لغوياً عسيراً، يحول بينه وبين قراءة تركّز على المضامين بعيداً من شروحات المحقّق وإملاءاته، ومن ضرورة دراسة فقه اللغة أولاً.

هذا، فيما تعدّ لغة مقدّمة ابن خلدون يسيرة نسبياً، أمام استعصاء محكم يمكن أن يصاب به قارئ نصوص أخرى.

لكن السؤال هو: ما أهميّة تراث لم يعد يتواصل مع بيئته المحليّة؟ أو ما الذي ينقص بيئة محليّة لا تتواصل مع تراثها؟ أو ما يضير إذا تم التواصل بين الفلسفة وبيئتها المحليّة الأصليّة عبر حامل ثقافي آخر طالما أن التيارات الفلسفية العالمية درسته واستوعبته؟ فلمَ الذعر إذن؟!

فنّد الكاتب الصديق حسام عيتاني، في مقالة له بعنوان «ثقافة إعادة تأسيس الأزمة»، طروحات «تيار عريض بين المثقفين العرب يدعو، في مواجهة خطوب الحاضر وأزماته، إلى عقلانية عربية تتأسس على تحديث وإحياء التراث الفكري العربي الإسلامي بأدواته هو أولاً، وبالاستعانة بالمدارس الغربية ثانياً». واعتمدت المقالة على تسجيل ملاحظتين منهجيتين. تمثلت الأولى في «أن الإنجازات الكبرى العربية الإسلامية لم تذهب هباء كما يتصور بعضهم، فالخلاصات والاستنتاجات العامة للفكر والفلسفة العربيين الإسلاميين قد دُرست بدقة واستوعبت في التيارات الفلسفية اللاحقة». و«أن في بناء الفلسفة المعاصرة الكثير من الأحجار العربية الإسلامية. عليه، يبدو من غير المجدي العودة إلى القديم مما تم هضمه فعلاً في الثقافة المعاصرة». وتلخّصت الملاحظة المنهجيّة الثانية في أنّه «يصعب الاعتقاد بالانهيار الشامل للحضارة العربية الإسلامية في المشرق العربي، والتعويل في الوقت ذاته على مكونات لم تساهم في إنقاذ تلك الحضارة من مثل الفلسفة والتراث والثقافة».

والواقع، أن الحديث عن التراث العربي الإسلامي في يومنا هذا، يستلزم قبل كل شيء الإقرار بأهميّة ساحة التراث في مشرقنا العربي، باعتبارها ساحة نصر أو هزيمة، ساحة كسب أو خسارة شرائح اجتماعية كبرى يمكنها أن تعمل في عمليات البناء/ الهدم الحضاريين. ويستلزم أيضاً أن نقرّ بأن هذه الساحة شهدت انسحابات تكتيكية واستراتيجية كبرى من جانب رهط كبير من التنويريين والمتنوّرين، تمخّض جزء واسع منها عن قطيعة كبرى تفاقمت منذ قرون مع التراث بما فيه من إنجازات جرى التراجع عن بعضها إلى حدّ الردّة. قطيعة تمظهرت أولاً وقبل كلّ شيء بقطيعة لغوية ما بين التربة الأهلية (grassroots) التي يفترض أن تكون الحامل العام للثقافة وموضوعها ووجهتها في آن معاً، ومجمل التراث الثقافي العربي الإسلامي من جهة أخرى.

كان من شأن هذه القطيعة أن تركت ساحة الثقافة الأهليّة من طرفها الأوّل (التربة) نهباً للثقافة اليوميّة الترفيهية، ومن طرفها الآخر (النتاجات الثقافيّة) أرضاً بوراً ترزح تحت وطأة مختارات تنتقيها جلسات التفسير والشرح والتأويل في المساجد والحوزات وفق حاجة رجال الدين والسلطات، أو تحت اجتزاءات مبتسرة تتناقلها الشفاهيّات والمحكيّات غير المدققة، بالعاميّة حيناً وبالفصحى المعاصرة وقتئذ. فيما انتحت جانباً الشخصيات الثقافية التي تواكب مسيرة الثقافة العالمية الشاملة، حال وجودها، إلى نخبوية غير فاعلة في تربتها، لا تتواصل معها ثقافياً وتربوياً ومثاقفة إلا بالحدود الدنيا؛ أو إلى انعزاليّة، حصرت شغلها الثقافي في إطارٍ كهنوتي مغلق.

لكن لنعد إلى أسئلتنا بطريقة أخرى. هل تحتاج المجتمعات حقاً إلى تأصيل ثقافاتها استعداداً للانطلاق إلى نهضات مأمولة؟ وهل يعدّ إحياء الإرث الفكريّ المحليّ للمجتمعات، وتحديثه، شرطاً لازماً لهذه النهضات؟ وهل يمكن بالأصل التفكير بنهضة فكريّة ثقافية عامة، من دون سيرورة تربط أزهار المستقبل بنسغ الماضي، في إطار هويّة محليّة ما؟

تتأتّى أهميّة «المحلّويّة» من أهميّة التواصل ما بين البيئة الراهنة والتراث. التواصل كعنصر مهمّ بذاته، بما يستتبعه من إعادة إنتاج تطوّر جوّاني راسخ لهذه الفلسفات، بأدواتها المحليّة المتثاقفة عالمياً. والتواصل كوسيلة استيعاب تساهم في رسم ملامح الهويّات. هويّات ما زال تشكّلُها يمثّل في بلادنا معضلةً تسعى إلى حل.

ثمّة سرديّة توردها بعض كتب التاريخ المدرسية البريطانية عن النهضة الأوروبية، حين كان رجال الكنيسة يحتكرون اللغة اللاتينية والسلطة وصكوك الغفران، تاركين للعامّة لغاتهم المحليّة وثقافاتهم اليومية ومشقّات الحياة. سرديّة تلقي بعض الضوء على أهميّة «محلّويّة» الثقافة في إعادة تأسيسها، لتنطلق لاحقاً في دروب مستقبلها. فمع بداية عصر النهضة في أوروبا، لم يكتف النهضويون بنقل المخطوطات والعلوم العربية الإسلامية وغيرها -كحامل ثقافيّ- إلى اللغات المحليّة- وجزء منها مترجم ومطوّر أصلاً عن الإغريقية-، بل عمدوا أيضاً إلى ترجمة أمّهات كتب وأعمال أرسطو وسقراط وأفلاطون وهيرودوت وغيرهم إلى تلك اللغات، بما سمح بتعميمها على القاعدة الثقافية، وعلى «التربة الأهليّة» الأوسع.

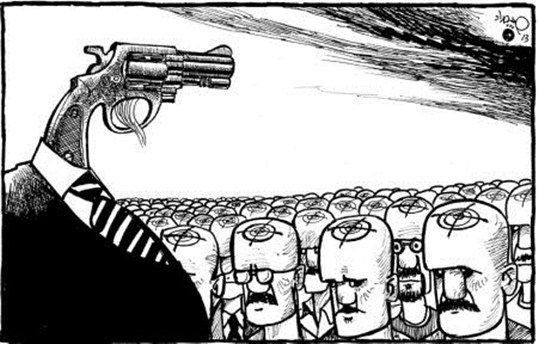

بالتأكيد، ليس من مهمة الفكر أو الفلسفة وحدهما أن يجنّبا انحطاط الأمم. ومع هذا لم يتح لتراثنا، بسبب قطيعته اللغوية مع أجدادنا، أن يلعب دوراً يذكر في تجنّب أو تخفيف وطأة سقوط «حضارتنا» وانحطاطها. بل إن جزءاً من مأساة النزعات والتجارب القوميّة والإسلاميّة العربية الحديثة والمعاصرة، كونها استندت إلى ما هو شائع فقط من التراث العربي الإسلامي، أو إلى ما أرادت استحضاره من هذا التراث، وخصوصاً الشعر العربي من فخر ووصف ومدح وحماسة وغيرها من أغراض الشعر، وكتب التفسير من تكفير وتجييش وحشد وتجهيل. وحين أخفق الخطاب القوميّ المستند إلى شعر الفخر والحماسة وإلى شجاعة أبطال السرديّات التاريخيّة غير المحققة، جاءت كتب التفسير تلك لتملأ الفراغ. فيما يوجد في مكتبتنا التراثية آلاف الأعمال التي لا نستطيع قراءتها، إما حظراً رقابياً، أو انغلاقاً لغوياً.

وعليه، وبالاستئناس بالتجربة النهضوية الأوروبية، يبدو أننا، في مواجهة خطوب الحاضر وأزماته مواجهةً حاسمة، بحاجة إلى أكثر من مجرّد العودة إلى القديم. إننا بحاجة إلى تخليص التراث من قراصنته، إلى تخليصه من قدسيّته، إلى وضعه كلّه بين يدينا، في متناول طلابنا ونشطائنا ودراساتنا ومكتباتنا العامة، وجعله جزءاً من مكوّنات تربتنا الثقافية، للبحث والتحليل والنقد والنقض والهدم ومن ثم البناء.

أوافق تماماً ما خلص إليه حسام عيتاني في مقالته الأخرى «حروب التراث الإلكترونية»، المنشورة في «الحياة» 29 آب (أغسطس)، فلقد «أزف بالفعل وقت الاعتراف بتراثنا كما هو، بتعدده وتناقضاته وتعرجاته، والإقلاع عن محاولات طلائه بلون واحد، تمحوه أولى قطرات المطر». وأضيف: نعم. يمكننا التعويل كثيراً على التراث، حين يتاح كلّه ليكون في متناول الجميع، وليخضع إلى آليات النقد ومبضع النقض وآليات التطوير التي أعفي منها ردحاً من الزمن. لكن كيف؟

أظنّ أننا بحاجة اليوم إلى ترجمة تراثنا العربي إلى لغتنا العربيّة، بكلّ ما تعنيه كلمة ترجمة من معنى. كي نميط اللثام عن تراث واسع وعريض حجبوه عنّا، بحيث يصبح في متناول جميع القرّاء، فضلاً عن الطلاب والمهتمين. وبحيث يمكن لمن يستطيع ويودّ العودة إلى النص الأصل، وبما يزيل – وهذا مهم جداً – صبغة القدسيّة عن الكتب الصفراء.

هذه ليست دعوة إلى العاميّة. لكنّ جدّتي كانت ترتل القرآن في صلواتها بمفرداتها وباللهجة الحمصية، وبهذا كانت تعيد تأسيس ثقافتها بلغتها، بعد أن ترجمت النص العربي إلى العربيّة التي تفهمها.

* كاتب سوري

الحياة