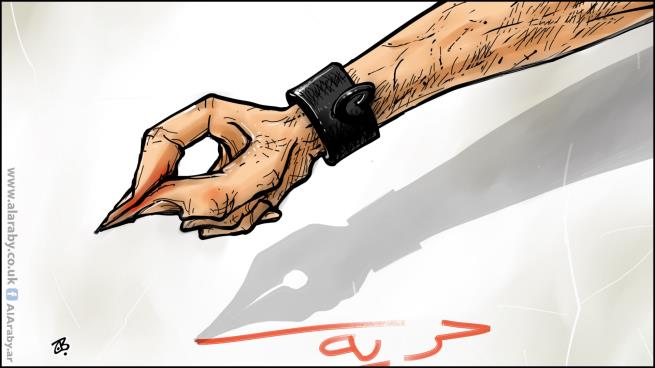

معادلة الحريات مقابل معادلة الاستبداد/ سمير الزبن

في ظل التجارب الدامية التي شهدتها منطقتنا العربية في السنوات الأخيرة، هناك سؤال مطروح: من أين تأتي المساواة والعدالة في المجتمعات، ومن أين يأتي الظلم وكراهية الآخر التي تصل إلى حدود القتل؟

وجد كثيرون ممن اشتغلوا في الشأن العام في العالم العربي أنفسهم، في أحيان كثيرة، وسط نقاش سياسي محتقن وإلغائي، وفيه نبرة عالية من الكراهية تجاه الآخر. غالبا ما تتمركز الحوارات السياسية عندنا في قضايا صراعية حادّة، لنجد أن النقاش العام يحمل لغة عُنفية إلغائية تجاه الآخر، وهذه اللغة هي المدخل إلى العنف في ظل مجتمعاتٍ ألغيت فيها السياسة التي احتكرها رجل واحد، وباتت العملية السياسية في البلد تدور حوله، وتحول كل شيء سياسي إلى ديكورٍ سخيف. عندما تفقد السياسة بعدها الحواري ووظيفتها في الوصول إلى حلول وسط، تتحول إلى لغة عنفية، مدحية تجاه الحاكم المطلق، تخوينية تجاه معارضته. بذلك يتم إلغاء العملية السياسية من أساسها، وعندما يطول هذا الإلغاء عقودا، لا تتعفن السياسة وحدها، بل يتعفن المجتمع المشدود والمحروس بأجهزة الأمن. وبالتالي، بدل أن تكون السياسة آلية لحل الخلافات وتسويتها، والوصول إلى حل وسط، تصبح أداة توتير للمجتمع، ووسيلة لاختراقه للتحكم به من أسوأ أدوات الحكم، أجهزة المخابرات. هذا المجتمع المخترق من الأجهزة الرديئة سنوات طويلة، يعيد تكيّف نفسه مع هذا الواقع، ليعيد إنتاج نفسه عبر صراعات وتقيات وآليات التفافية، للتعامل مع القمع المستمر لهذه الأجهزة وتجنب عسفها. ولكن، في الوقت نفسه الذي يتحول بهذه الطريقة، يتشوه، وتعيد الفئات الاجتماعية إنتاج نفسها

عبر آليات صراع وهمية، تجعل من فئات اجتماعية أخرى هدفا لصراعها، في وقت تشكل كل الفئات الاجتماعية المتصارعة ضحايا نظام الحكم ذاته، يتحول الصراع في ما بينها إلى صراع عنيف بديل للصراع مع أجهزة القمع. وبذلك يتحول الصراع نفسه من موقعه الأساسي إلى موقعه الثانوي، صراعا بين الضحايا، وغالبا ما يكون هذا النوع من الصراعات الأكثر عنفا وقسوة.

لا تقوم الأنظمة السياسية من هذا النوع على “العقد الاجتماعي” بوصفه أساسا مكونا للمجتمعات الحديثة، إنما تقوم على عقود “إذعان”، يفرض من خلالها المستولي على السلطة عبر أدوات القمع على المجتمع الشروط المجحفة التي تجعله يحتكر كل السلطة، في مقابل الحفاظ على حياة الرعية، بوصف هذا الحفاظ مهمة عظيمة، وليس بوصفه مهمة طبيعية للدول الحديثة. لذلك من الإلغاء السياسي يبدأ كل عنف، ومن قمع التعبير عن الرأي يولد الاحتقان واللغة العنيفة، والزمن المديد يجعل المجتمع يتفسخ، في وقتٍ تدّعي فيه هذه السلطات أن بلدانها مستقرة، وينتظرها مستقبل باهر. في مثل هذه الحالة، يولد مجتمعان فعليا. المجتمع الذي يتحدث عنه الحاكم بوصفه منتجا فذّا للحاكم الصالح الذي حقق الإنجازات الضخمة، التي ما كان لغيره أن يحققها. في وقت تتجسّد هذه المنجزات في الواقع الاجتماعي الحقيقي، كإفقار متزايد، وتفكك اجتماعي، وتردٍّ اقتصادي، وتردٍّ تعليمي، واحتقانات اجتماعية… إلخ. وهنا يكون الانفصام الكامل بين اللغة السياسية التي تعتمدها السلطة وواقع الحال في البلد المعني. بحيث تفقد اللغة السياسية للسلطة أي دلالة في الواقع، وتصبح مجرد بوق فارغ لواقع غير موجود. لكن في الوقت الذي تحتفل السلطة بأبواقها، يكون المجتمع قد ذهب بعيدا في خرابه نتاج السياسات التي اعتمدتها هذه السلطات. وبفقدان اللغة السياسية دلالاتها، تفقد كل المستويات الأخرى دلالاتها، ونصبح أمام واقع سوريالي من الانفصام في كل شيء، وانفصال كل صورة عن واقع الحال، إلى درجةٍ يصبح مستحيلا معرفة حقيقة هذه المجتمعات، في ظل اللغة المنفصلة عن الواقع، فليست هناك أي معلومات حقيقية يمكن اعتمادها لدراسة هذه المجتمعات، ما يُحوّل دراساتها إلى نوع من التنجيم، وليس دراسةً لمعطيات وحقائق موضوعية متاحة للجميع.

هل كان هذا قدر المنطقة؟ بالتأكيد، لا. كان يمكن أن يكون تاريخ الدول في المنطقة مختلفا، وهذا لا يقع في إطار “لو” التمني التي لا تصلح للتعامل مع التاريخ، لكن التاريخ فرصٌ يمكن للنخب الحاكمة أن تؤثر فيها، وأن تأخذ اتجاه العصر، وتتخذ الخيار التاريخي المناسب لبلدانها. وبالتالي، الذهاب في الطريق الأفضل لبلدانها. لكن هذا لم يكن هم النخب الحاكمة في دول

المنطقة، ولم تكن هذه النخب مشغولة في مكانة بلدانها في العالم، بقدر ما هي مشغولة في مكانتها الخاصة في بلدانها، ما حوّل هذه البلدان إلى مزارع عائلية. الخيار الآخر الذي كان يمكن أن يأخذ بلدان المنطقة باتجاهات أخرى، لم يتم الاقتراب منه. وأقصد بهذا الخيار خيار الحقوق والواجبات، خيار دولة المؤسسات وحرية التعبير عن الرأي، خيار “العقد الاجتماعي” الذي ينظم السلطة وينظم الصراع السياسي، ويجعل إمكانية اشتراك الجميع في العملية السياسية ممكنا، بحيث يصبح الجميع شركاء في العملية السياسية، تتبدّل مواقعهم في السلطة والمعارضة، حسب آليات تصويت المواطنين للطرف السياسي الذي يعتقد أنه سيحافظ على مصالحه، من دون أن يعني إلغاء الآخرين من العملية السياسية، على العكس، يعني إبقاءهم معارضة قوية لمراقبة السلطات القائمة، ومحاسبتها ونقدها. وبالتالي تجري العملية السياسية في أفضل حالة خدمة للمجتمعات ومستقبلها.

قد يبدو هذا حلما بالنسبة لبلداننا، ويعتقد بعضهم أنه غير ممكن، لكن السؤال لماذا لا؟ إذا كان الآخرون قد استطاعوا إنجاز هذه المعادلة، وهي فعّالة في بلدانهم، وهم بشر مثلنا من لحم ودم. فهو بالتأكيد ممكن عندنا، لا أقول هذا بمعنى النقل الميكانيكي لتجارب الآخرين، إنما الحديث يدور عن القيم والعقد الاجتماعي الذي أسس هذه المعادلة في تلك البلدان. أما من يريد أن يقنعنا أن الاستبداد عملية فعالة في بلداننا، وأن اختيار منافسٍ تافهٍ على الرئاسة لا يحصل على 2% من الأصوات يجعل العملية ديمقراطية، ما هو إلا مهزلة، كما جرى في انتخابات الرئاسة المصرية أخيرا. وما فعله عبد الفتاح السيسي في مصر سبقه إليه المخلوعان، زين العابدين بن علي في تونس وعلي عبد الله صالح في اليمن، والأخير هو الرئيس الذي لم يكف عن تدمير بلده حتى بعد خلعه. وحدث ولا حرج عن بشار الأسد وأبيه في سورية ومعمر القذافي في ليبيا.

إذا أردنا أن نختصر، المعادلة هي ببساطة معادلة الحريات، المجتمع الحر هو من يحل مشكلاته وصراعاته سلميا، ومجتمع الاستبداد هو من يحل مشكلاته وصراعاته بالعنف.

العربي الجديد