ملف “صفحات سورية ” حول دخول الثورة السورية عامها الرابع

في الذكرى الثالثة للثورة السورية: نهاية جيل من التفكير السياسي السوري وبداية جيل/ ياسين الحاج صالح

(إلى سميرة .. إمامتي الغائبة)

أيا تكن مآلاتها الفعلية، تدشن الثورة السورية نهاية جيل من التفكير السياسي في سوريا وبداية جيل جديد لن تتضح ملامحه قبل حين. من بين قضايا كثيرة نرجح أن يتبدل التفكير فيها تبدلا كبيرا، هناك ثلاث قضايا كبيرة تبدو لنا عناوين مؤكدة لتفكير جيل جديد. أولها قضية الهوية الوطنية، وثانيها الدولة ونظامها السياسي والقانوني والإداري، وثالثها موقع الإسلاميين في الحياة العامة ودورهم. وقد نضيف قضية الشتات السوري التي تفرض نفسها كموضوع سياسي راهن دون سوابق.

ماهية سوريا ووجودها

كان التصور القومي العربي لهوية سوريا كقطر عربي لا معنى تاريخيا له غير الإعداد لإلغاء نفسه في وطن عربي واحد في أزمة عميقة قبل الثورة. ولم يكن مردّ الأزمة وجود سوريين غير عرب، وهو وجود كبير يتخطى الكرد والأرمن إلى السريان والشركس والتركمان…، بل من تراجع هيمنته في أوساط العرب أنفسهم بفعل افتقاره المتفاقم إلى محتوى سياسي وقيمي تحرري. وبعد أن لم يكن هذا التصور يوحّد السوريين، لم يعد يوحد الأكثرية العربية من السوريين.

ثم إن هذا التصور القومي مزّق الرابطة العربية التي يفترض أن تجمع السوريين بأشباههم في البلدان العربية المجاورة والأبعد. وهذا لأن القومية العربية ليست وعيا ذاتيا بما يجمع سكان بلدان مختلفة من مشتركات، بقدر ما هي حركة سياسية عملت على رد العنوان العربي الجامع إلى حزب سياسي، فجرى على هذا النحو نقل الهوية العربية المفترضة من مساحة الإجماع إلى مساحة الصراع، ما يعني عمليا تحطيم الرابطة العربية.

في المقام الثالث نصب التصور القومي العربي لسوريا حواجز نفسية ورمزية عالية بيننا وبين العالم، مع التأكيد على مغايرة جذرية بين الجهتين، تقابلها في الداخل وحدة لا نتوءات ولا تضاريس فيها لـ»الشعب العربي السوري». وما كان لهذا الترتيب المتعارض مع التدويل العميق لمنطقتنا، وانخراط النظام السوري ذاته في منطق التدويل، إن عبر أدواره الإقليمية أو عبر حراسته حدود إسرائيل رغم احتلالها الجولان، ما كان له أن يستمر إلا لأن وظيفة عزل السوريين عن العالم وتخويفهم منه هي التحكم بهم وتجريدهم من القدرة السياسية والفكرية، ومركزة الحياة السياسية في البلد حول بقاء النظام وأبديته. لقد جرى الاستثمار في العزل عقودا، وبنيت من أجله أسوار أمنية لا تقل تأثيرا عن الأسوار التي عزلت المدن في أزمنة مضت، لكن بدل الحماية، الغرض من هذه الأسوار بالأحرى هو السيطرة والتحكم بالسكان داخلها.

على كل حال قاد هذا التصور نفسه في درب انحطاط لا قعر له. من «حركة التحرر العربية» التي تحطمت بفعل تحولها إلى أنظمة طغيان مؤبدة ونخب فاسدة أكثر مما على يد إسرائيل ورعاتها الدوليين، جرى التحول إلى «الممانعة»، وهي إيديولوجية سلبية، تستأنف التأكيد القومي على المغايرة دون أي مضمون تحرري، ثم إلى صحبة منظمات ما دون الدولة ولعب دور تقسيمي في الإقليم ككل، وصولا إلى التبعية لإيران وعزيمتها إلى احتلال البلد وقتل المحكومين المتمردين.

تحطم التصور القومي العربي للهوية الوطنية السورية تماما بعد الثورة وبفعلها. وهناك اليوم صراع على هوية سورية بين واحد من ثلاث تصورات، ليس بينها التصور القومي العربي.

التصور الأسدي الذي يرد سوريا إلى قاعدة لملك السلالة الأسدية، قاعدة لا هوية فعلية لها، يعمل النظام على تأبيد نفسه عبر ما توفره له انقساماتها من هوامش حرية واسعة. السوريون وفق هذا التصور أسديون، رعايا للمالك الأسدي، ليسوا لا أحرار جوهريا، بل هم بالفعل عبيد سياسيا.

ويبدو أنه يصعد في التصور الأسدي لسوريا اليوم عنصر شيعي بفعل التدخل الإيراني وذراعها اللبناني «حالش» (اسم ابتكره سوريون لـ»حزب الله في لبنان والشام» أو «حزب الله اللبناني الشيعي» من باب إظهار وحدة الحال بينه وبين «داعش»، «الدولة الإسلامية في العراق الشام»). وفي الكلام عن يزيد الأموي وزينب التي لن تسبى مرتين، وعلى حماية المقامات الشيعية، ما يشكل إيديولوجية مناسبة لاحتلال البلد، والعمل على تحويل عناصر هويته القائمة. يسهل من الأمر أنه لا مضمون فكريا أو قيميا إيجابيا للنظام الأسدي من أي نوع اليوم. بقاؤه هو كل رسالته.

تصور الهوية الثاني هو التصور الإسلامي، السني في هذا المقام. وهذا يتراوح بين صيغة إخوانية مخففة سابقة للثورة، تحيل على الإسلام كـ«مرجعية حضارية»، وبين تصورات سلفية تتكلم على الدولة الإسلامية ودولة الخلافة، ومنها الشكل الفاشي المتمثل في «داعش»، وأشكال أقل وحشية، لكنها متمركزة حول تفسير تشريعي للإسلام، وتصور طائفي للمجتمع. وهي إلى عموم السوريين، بمن فيهم المسلمين السنيين، مثل القومية العربية إلى السوريين أنفسهم، بمن فيهم العرب. أعني أنها تُشرِّع لتنصيب حزب قائد، وإلغاء الحياة السياسية، وتحويل الإسلام إلى حزب سياسي، فتمزق بذلك المسلمين فوق تمزيق السوريين أنفسهم. هذا فضلا عن نصب حواجز فكرية ورمزية في وجه الاختلاط بالعالم، لنخسر جيلا أو جيلين آخرين، بعد جيلين خسرناهما على يد البعثيين والأسديين. لا تقدم ممكناً لنا فيما نرى من دون اختلاط مع العالم من حولنا وتفاعل معه وتعلم منه.

هناك تصور ثالث استيعابي، يحيل إلى سوريا ديموقراطية، منفتحة على تعددها الذاتي وعلى تمثيله سياسيا، وغير منعزلة عن العالم. ليس هناك تيارات واضحة تشتغل على هذا التصور، وتطوره مفهوميا وبرنامجيا، لكن ليس إلى غيره تحيل وثائق «المجلس الوطني السوري» و»ائتلاف قوى الثورة والمعارضة». المشكلة الأساسية في هذه الوثائق والقوى التي أصدرتها هي ضمور البعد التحرري في تكوينها وتفكيرها، والميل إلى تصور التعدد السوري تعددا ساكنا، هوياتيا، وليست تعددا سياسيا صراعيا ومتغيرا. وبقدر ما أن تصورنا للهوية الوطنية عنصر محدد لتصورنا للنظام السياسي، فإن من شأن تصور ساكن للتعدد السوري أن يفضي إلى نظام محاصّة طائفية مع هيمنة سنية. وهذا لا يشكل قطيعة مع النظام الأسدي، بل استمرارا مغايرا له. ما يمكن أن يكون قطيعة على هذا المستوى هو تصور السوريين كجمهرات متنوعة، تعمل على التحكم بشروط حياتها وامتلاك السياسة، بما في ذلك الكلام في الشؤون العامة والتنظيم والاحتجاج في الفضاء العام، وبما في ذلك صنع السياسات العامة والتحكم بالمواد الوطنية.

دولة جديدة

وهذا يقودنا إلى القضية الثانية التي نرى أن جيلا جديدا من التفكير السياسي السوري يتشكل حولها، قضية الدولة والنظام السياسي. لا يرتد الأمر هنا إلى التخلص من حكم السلالة الأسدية أو التحول من الاستبداد إلى الديموقراطية على ما يجري التعبير عن الأمر أحيانا، وإنما تحويل البنية السياسية والإدارية والقانونية لسوريا في اتجاهات مغايرة لتلك التي قامت عليها منذ الاستقلال. يجري الكلام أحيانا عن فيدرالية، موجهة بصورة أساسية نحو معالجة المشكلة الكردية. لكن ليس هناك نقاش جدي في الأمر، ويلوثه غالبا الاشتباه بالمقاصد: هل هو خطوة باتجاه وحدة سورية جديدة وديموقراطية، أما باتجاه تفكك معمم؟

على أنه لا بد من تفكير جديد في تكوين البلد وتنظيمه السياسي باتجاه مزيد من اللامركزية، وبما يوفر للجمهرات السورية مساحات أوسع من الحرية وإدارة أمورها. هناك تحديان يواجهان التفكير السياسي على هذا المستوى. الأول يتصل بكيفية توزيع السلطات على المستوى الوطني العام بما يحول دون نشوء مركز سلطة وحيد متضخم يبتلع البلد. والثاني هو ضرورة وجود مركز سياسي موحِّد، يحول دون التفكك العام، وانقسام البلد إلى إقطاعيات كثيرة متنازعة. ليس هناك حلول جاهزة في هذا الشأن. نحتاج إلى نقاش عام واسع من أجل الوصول إلى معالجات وحلول مثمرة.

في المبدأ، لا يستطيع السوريون التحكم بالسلطة المركزية من دون أن يشكلوا هم هذه السلطة، ومن دون أن ينظموا أمورهم بحيث تكون مقاومتهم فعالة لتعدياتها أو نزعاتها التسلطية. فإذا كانت تجربتنا السياسية الأساسية هي الطغيان الفاشي ومواجهته، فإن المبدأ الذي نرى أن ننطلق منه أنه ليس هناك أية اعتبارات، ولا حتى وحدة البلد، يجب أن تقف في وجه مقاومة السكان للفاشية.

على أننا نرى أن سوريا مكسب عام للسوريين، بمن فيهم الكرد، وإن ليس بأي ثمن، ليس بثمن محو الشخصية قطعا، ولا بثمن الفاشية. سوريا مكسب عام من حيث أن مقاومة الفاشية في الإطار السوري أنجع من مقاومتها في إطار إقطاعيات أصغر مثل الرقة تحت سيطرة «داعش». لكن الشرط الشارط لأولوية سوريا هو قيام الكيان الوطني على إقرار الجماعات السورية المختلفة كجماعات تأسيسية متساوية في المكانة. بما هي وطن السوريين، يتعين أن تتشكل سوريا بصورة تضمن للسوريين المختلفين أعلى درجة من الحرية والمساواة، وأن يتشكل نظامها السياسي ويصاغ دستورها وقوانينها حول هذا المبدأ.

والأكيد أن سوريا لا تفيض ماهيتها المفترضة على وجودها الفعلي، ككيان وكسكان، هي وحدها التي يمكن أن تكون سوريا ديموقراطية. «الجمهورية العربية السورية» ليست كذلك لأنها، تأسيسيا، تقصي بعض سكانها، وأي تصور إسلامي لسوريا ليس كذلك للسبب نفسه. و»روجوفا» أو «كردستان الغربية» ليست كذلك تأسيسيا أيضا. و»سوريا الأسد» ليست كذلك لأنها قائمة على عبودية السكان . سوريا التي تعرف بسكانها الكثيرين المختلفين وبكيانها القائم هي المؤهلة لأن تكون دولة ديموقراطية.

هذا التشكل عملية صراعية من دون شك، قد لا نكون اليوم في غير الجولة الأولى من جولاتها.

لا شيء يمكن أن يتحقق لنا دون كسب هذه الجولة، وطي صفحة «سوريا الأسد»، و»الأبد» الملازم لها. ولعله يلزم النظر إلى الأبد الأسدي بمزيد من الجدية، ففي تقديرنا أن العقيدة الضمينة للسلالة الأسدية هي التماهي بين السلالة وقاعدة ملكها السورية في «دولة» تدوم قرونا، وليس عقودا. ومن اعتبار سوريا ملكا أسدياً يواجه أي اعتراض داخلي على حكم الأسرة بالحرب مباشرة. ولعله لذلك لم يقدم النظام بعد ثلاث سنوات من الثورة عليه ولا ربع تنازل صغير. ولن يقدم. تكوينه من صنف تكوين أسوأ الأسر الحاكمة في التاريخ: إما حكم مطلق لا ينتهي، أو إبادة لا تبقي أثرا.

فإن لم يتحقق هذا الواجب الذي طرحه علينا التاريخ، تحطيم الدولة الأسدية والتخلص من الحكم السلالي الأبدي، فما سنواجهه ليس العودة إلى كابوس «سوريا الأسد»، بل إلى ما هو أسوأ بكثير، حكم الشبيحة مع احتلال إيراني، أو صراع منحط مفتوح بين إقطاعيات عسكرية طائفية، يدوم عقدا أو عقودا.

ونرجح لأي حكم إسلامي محتمل في سوريا أن يكون إقطاعية طائفية، لا تستطيع فرض نفسها على البلد، وربما تتعايش مع الإقطاعية الأسدية، وتكون بالتالي تجسيدا واقعيا لتقسيم البلد. قد يكون الشيء الجيد الوحيد في حكم «داعش» في الرقة ومناطق من شمال شرق البلد أنه أحرق بصورة نهائية احتمال حكم إسلامي لسوريا. خيارات الإسلاميين منذ الآن تتراوح بين نموذج «داعش»، أي إقطاعة دينية عسكرية تدخل في حرب مع محيطها، وبين الاندراج كحزب أو أحزاب سياسية مثل غيرها في سورية ديموقراطية. ليس هناك حكم إسلامي معتدل. الاعتدال هو الديموقراطية.

ولدت سوريا كدولة وطنية ترابية قبل أقل من قرن. هذا هو «برنامجها الوراثي». تحويلها إلى شيء آخر يعني تدميرها، أو تحويلها إلى كائن مسخ. نعلم هذا من تجربة تحويلها إلى مملكة أسدية. ولن يكون الحال إلا بالسوء نفسه أو أكثر إن جرى تحويلها إلى دولة إسلامية. لدينا مثال كابوسي على هذا الحكم منذ الآن، والتجربة مُحكِّمة.

موقع الإسلاميين

القضية الثالثة التي نرى أن جيلا جديا من التفكير السياسي في سوريا يتشكل حولها هي موقع الإسلاميين في الحقل العام. طوال 30 عاما قبل الثورة كان الإسلاميون قوة تغيير في البلد، هذا واقع جرى أخذه في الاعتبار في الجيل السابق. لقد فرض نفسه كمعطى «موضوعي» حين أتيح للسوريين التعبير عن أنفسهم في السنوات المنقضية من هذا القرن، من «ربيع دمشق» إلى «إعلان دمشق»، وصولا إلى «المجلس الوطني» و»الائتلاف». هناك بالفعل اعتراضات على موقع الإسلاميين هذا، لكن لم يصدر شيء منها من مواقع تحررية أو ديموقراطية، بل إن بعضا منها على الأقل صدر من مواقع فاشية (نبيل فياض وما شابه، وكتاباته ليس فقط لم تنتقد، وإنما احتفي بها في أوساط تفضل عادة تعريف نفسها بالعلمانية والحداثة…). كان الإسلاميون هم العدو الشبحي الشرير الذي يمكن قول كل شيء وأي شيء عنه، دون معرفة شيء فعليا عنه، وما يسوغ لمثقفين وتشكيلات سياسية الاصطفاف إلى جانب الفاشية الأسدية في مواجهته. أقصى نقد كان يوجه للنظام في هذ الشأن أنه يقمع يساريين وعلمانيين وليبراليين أيضا، ولا يكتفي بقمع الإسلاميين. لكن هذا كلام يحصل أن يقول ما يقاربه حتى بعض ضباط مخابرات النظام، أو جناحه «اليساري» و»العقلاني» إن جاز التعبير، أعني طائفيين وبرجوازيين «مستنيرين»، لا نفاذ لهم إلى نواة النظام الصلبة، ولا يتبنون برنامج السلالة الأسدي الأبدي.

ونوعية النقد الذي يوجهه هذا الطيف السياسي الثقافي للإسلاميين هو النقد الماهوي، الذي إن لم تكن محركاته طائفية صريحة، فإنه يغيب منها كليا ما يتصل بالعدالة والحرية والكرامة الإنسانية، وليس في سجله ولو احتجاج حقوقي أو أخلاقي على الأساليب البربرية في معاملة الإسلاميين (أو حتى غير الإسلاميين، السجل متاح لمن يريد الاطلاع). أعني بالنقد الماهوي رد مشكلات مجتمعاتنا المعاصرة إلى الإسلام ذاته، وليس إلى أي شروط سياسية واجتماعية وفكرية نعيش في ظلها. «الإسلام» هو «البنية التحتية» التي لا نفهم أوضاعنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية دون إدراك أنها محددة به.

في مواجهة النقد الماهوي ننحاز إلى نقد علائقي، يشرح تشكلات الإسلام التاريخية ذاتها بالشروط الفعلية لحياة الناس، ولا يتعامى عن مشكلات المتن العَقَدي الإسلامي.

وصل واقع الشراكة مع الإسلاميين ذروته ونهايته مع الثورة. من جهة جرت إعادة هيكلة داخلية للطيف الإسلامي لمصلحة السلفيين، وهم أكثر تمركزا حول الذات وإقصاء للغير من التنويعة الإخوانية؛ ومن جهة ثانية أظهر السلفيون، طلائعهم الجهادية بخاصة، من العدوانية والإجرام ما يمثل استئنافا للنظام الأسدي من حيث انتهى وليس حتى من حيث بدأ.

الواقع أن الثورة فجرت التناقض في الشراكة مع الإسلاميين، فهم قوة احتجاج وتغيير سياسي، لكنها قوة تقييد اجتماعي وذات تكوين أبوي في نظرتها إلى المجتمع والسياسة. طالما النظام الأسدي قائم والأمور مستتبة له، يغلب في دور الإسلاميين اعتراضهم السياسي عليه، لكن ما إن بدأت الثورة وحتى قبل أن تحقق هدفها الأولي، إسقاط النظام، حتى شفع نزوعهم التقييدي اجتماعيا والبطريركي بنزوع تسلطي سياسي.

والطابع اللاتحرري العام لفكر الإسلاميين تجسد كروح للشر والقبح في «داعش». لا يكفي القول هنا إن «داعش» تشكيل إسلامي متطرف، وأن الإسلاميين الآخرين لا يتحملون جرائر أعمالها. بالمعنى القانوني لا يتحملون فعلا، بالمعنى الفكري والسياسي يتحملون طبعا، وهم المطالبون قبل غيرهم وأكثر من غيرهم بالمجاهرة بالقطيعة الفكرية والسياسية مع «داعش» ومنهجها التكفيري وممارساتها الإجرامية. حتى المواجهة العسكرية لا تعوض عن ذلك لأنه يمكن أن تحركها اعتبارات المنافسة، أو اعتبارات سياسية ظرفية.

على كل حال يبدو لنا أن الأمور سائرة باتجاه تجاوز تجربة الجيل السابق، وأخذ الوقائع الجديدة بعين الاعتبار، وقائع ميل الإسلاميين الجامع إلى التسلط.

لكن المهم ليس هذا التحول وحده، بل أن يكون من مواقع تحررية وديموقراطية، ومع القطيعة مع النقد الماهوي، ومع المنطلقات الفاشية لمعاداة الإسلاميين في الجيل السابق. هناك طريق مسدود يستحسن ألا نهدر وقتا في السير فيه: استبعاد الإسلاميين عمليا، أو التأسيس الفكري لهذا الاستبعاد. هذا يخدم حصرا الأشد تطرفا بين الإسلاميين، ويضعف الشركاء المحتملين بينهم، وهم موجودون وليسوا نادرين. المهم من جهة أخرى أن تُشفع المخاصمة السياسية والفكرية للإسلاميين بالقطيعة مع مختلف تناسخات البطريركية، وتطوير تجارب تحررية على مستوى التنظيم والتفكير وأنماط الحياة، والتمييز الإيجابي لمصلحة النساء في تجاربنا الجديدة. علينا أيضا أن نمارس حرية الاعتقاد التي ندعو إليها ونجاهر بمعتقداتنا الدنيوية دون حسابات سياسية.

نقدر أيضاً أن الحاجة الاجتماعية لنقد التفكير والسلوك الديني، والتجارب السياسية الإسلامية، تتنامى منذ الآن، وستيعين إشباع هذه الحاجة بمفاهيم وقيم تحررية، لا يستطيع الإسلاميون توفيرها، ويعرض التفكير «الحداثي» عجزا ثابتاً عن توليد مثلها أيضاً.

سياسة الشتات السوري

وهناك قضية تفرض نفسها اليوم دون سابقة، أو بسابقة محدودة لم تتأسس عليها سياسة: قضية الشتات السوري. لدينا اليوم مليونان ونصف المليون من السوريين في مناف قريبة وبعيدة، أكثرهم في لبنان وتركيا والأردن والعراق، يلقون معاملة غير كريمة غالباً، ويحتاج أكثرهم إلى كل شيء، العمل أولاً، والوضع القانوني الشرعي ثانيا، والسكن والطعام والدواء وتعليم الأولاد ثالثاً. ليس هناك بعد معطيات كافية حول اللاجئين السوريين في بلدان الشتات، ولا توجد هيئة سورية عامة تهتم بأمرهم، وتعمل مع حكومات البلدان المضيفة بما يضمن لهم الحماية، أو على الأقل تنجز دراسات وخرائط عن أوضاعهم في البلدان المختلفة، وعن عدد الضحايا الذين ابتعلهم البحر في دروبهم إلى الشتات الأوروبي. البلدان الأوروبية تفكر في السوري كلاجئ سياسي محتمل، وتنصب حواجز قانونية عالية تحول دون وصول السوريين إليها، أو تقليل عددهم إلى أقصى حد. وتعقد اتفاقيات وتفاهمات مع البلدان المستقبلة للاجئين السوريين كي تحمي نفسها من هذا التدفق الكبير القادم من شرق المتوسط.

وبقدر ما هي تجربة قصوى، تجربة «الحياة العارية»، فإن تجربة الاقتلاع واللجوء والشتات، ومعسكرات اللجوء التي يحصل أن يقضي فيه بعض اللاجئين شهورا أو أكثر، أو ربما يعيشون أيامهم كلها فيها مثل مخيمات اللجوء التركية أو مخيم الزعتري في الأردن، هذه التجربة تصلح منطلقا لتفكير جديد في معنى الوطن والوطنية. ليس وطنا هذا الذي يقوم على العبودية، ويملك حكامه البلد. تجربة الشتات السوري تدين الوطنية البعثية وتزكي القطيعة معها كواجب سياسي أول للسوريين.

وفي الشتات الداخلي، إن جاز التعبير، يعيش نحو 7 ملايين سوري في ظروف قلما تكون أقل سوءا. وليس هناك أيضا معلومات كافية عن أوضاعهم أو جهة محددة تهتم بشؤونهم. كان النشاط الإغاثي الذي استهلك الكثير من طاقة ثائرين منذ شهور الثورة الأولي يجري بدوافع التضامن أو حتى كشكل للمشاركة في الثورة، لكن دون أطر عمل منظمة وموارد كافية، ودون تغطية جميع مواقع الشتات الداخلي، فضلا عن حاجات السكان المحاصرين في العديد من مناطق البلد.

كان كل شيء يعطي الانطباع بأن المشكلة قصيرة الأمد وإن تكن بالغة الحدة. ولقد حال هذا الانطباع دون بلورة سياسة مناسبة للشتات الداخلي والخارجي. أنسب اليوم أن نفكر في قضية الشتات السوري مثلما نفكر في الشتات الفلسطيني، قضية مديدة قد تدوم سنينا وعقودا. وقد لا يتأخر الوقت قبل أن ندرك أن النظام الأسدي ليس أقل سوءا من إسرائيل، ولا حلفاءه أقل سوءا من حلفائها.

وإلى تجربة الشتات تفرض نفسها بعد حين قضايا إعادة الإعمار واحتمال أن تكون مدخلا لضرب جديد من الهندسة الاجتماعية في أفق ليبرالي جديد، سواء على يد النظام، أو على يد أطراف محسوبة اليوم على الثورة.

في المجمل تفرض نفسها منذ الآن سياسة الشتات السوري. المعلومات عن اللاجئين أعدادا ومواقع وشروط حياة وأوضاعا قانونية، والموارد اللازمة لسد حاجاتهم، والهيئات التي تتابع هذه القضية في البلدان المختلفة وفي الداخل، مواضيع أولية لسياسة الشتات. أما الهدف النهائي لهذه السياسة فهو العودة وحق العودة إلى البلد.

بداية جديدة

الوجهة العامة لهذه التقديرات حول الهوية والدولة والإسلاميين هي الروح التحررية المبدئية للثورة السورية. المسارات المتعرجة التي سلكتها الثورة خلال ثلاث سنوات لا تنال من حقيقة أن القيم المحركة للثورة هي العدالة والمساواة والحرية والكرامة الإنسانية، بل إن هذه المسارات مسوغ أقوى للتمسك بها ومحاولة التأثير على الواقع في اتجاهات موافقة لهذه القيم.

الأكيد في تصورنا أن جيلا قد انتهى. أن حساسية جديدة ومفاهيم جديدة في سبيلها إلى التشكل.

وبينما تنطوي صفحة جيل الأنوات بعد ربع قرن أو ثلاثة عقود من ظهوره، وتنطوي معها خصوماته الغامضة وحروب المكانة التي لا تنتهي يخوضها وجهائه، لعلنا نشهد اليوم ظهور جيل أبوات جديد، إسلامي، ثقيل الظل واليد والدم. يملأ هذا الجيل موقع المقاومة التحررية الشاغر بفعل إخفاق مقاومة جيل الأبوات وتقادمها في الوسائل والمعاني، وبفعل ضمور العناصر التحررية في تفكير وسلوك جيل الأنوات الذي أتى بعدهم. لكن جيل الأبوات الإسلاميين، بأسماء أبي فلان وأبي علان، وبلحى طويلة، وبطائفية بدئية، وقيم بطريركية معاية للنساء، أضيق أفقا وأشد عقما من سابقيه.

لا نتصور مخرجا من الأبواتية الجديدة غير تفكير وتجارب تحررية جديدة، لا في اتجاه الأبواتية القديمة وإيديولوجياتها العملية، ولا باتجاه الأنواتية ومذهبها الأناني. تجاربنا الجديدة ستكون مرتجلة وغير ناضجة دونما شك في بداياتها. لكن ليس هناك بدايات ناضجة.

المستقبل

الثورة السوريّة: سنة رابعة/ حازم صاغية

إذا حاولنا أن نتذكّر العناوين الأعرض للتاريخ السوريّ الحديث، أي التالي على استقلال 1946، فما الذي نتذكّره؟

تحضر في المقدّمة الانقلابات العسكريّة، من حسني الزعيم في 1949 إلى حافظ الأسد في 1970. نتذكّر الهزائم العسكريّة، ومن ثمّ السياسيّة، الكبرى كتلك التي حلّت في 1948 ثمّ تكرّرت موسّعة في 1967 قبل أن تتّخذ شكلاً مداوراً في 1982. نتذكّر «الصراع على سوريّة» وكون الأخيرة أوّل بلدان الشرق الأوسط في التوجّه شرقاً والتحالف مع السوفيات، وبالتالي اعتمادها العسكرة وتعزيز قبضة السلطة وأمنها. نتذكّر الوحدة مع مصر في 1958 ثمّ انفراطها في 1961. نتذكّر التوريث الأسديّ في 2000. نتذكّر التورّط في بلدان الجوار أو الوصاية عليها، من إنشاء التنظيمات الفلسطينيّة لتدجين حركة «فتح» ثمّ المواجهات الحربيّة المفتوحة معها، إلى حرب الأردن في 1970-1971، إلى الوصاية على لبنان التي بدأت في 1976، إلى تسهيل مرور الانتحاريّين والجهاديّين إلى العراق. نتذكّر، في الكثير من العناوين السالفة الذكر، ألاعيب حافظ الأسد «الاستراتيجيّة»، لكنْ الدمويّة، التي أكسبته صيت البراعة والمهارة الاستثنائيّتين.

هذه كلّها نتذكّرها بالسلاسة التي يجري فيها الماء، خصوصاً أنّ نهشها لحم الملايين من البشر لا يزال بادي الأثر. لكنّنا سوف نبذل الكثير من الجهد كي نتذكّر شيئاً مفيداً عن الاقتصاد السوريّ، عن التعليم، عن الصحّة. وحين يحضر إلى الذاكرة ما هو داخليّ بحت، فهو لن يكون سوى تدمير حماة القديمة في 1982 والسجون والزنازين ونشاط أجهزة المخابرات والتفنّن في التعذيب حتّى الموت.

هذا التباين بين سوريّة التي جُعلت عسكريّة و «استراتيجيّة» و «عملاقة»، والسوريّين الذين جُعلوا عبيداً وقُزّموا، هو المفتاح الأهمّ لفهم الثورة السوريّة. من هنا يُبدأ، لا من «داعش» و «النصرة». إلاّ أنّه أيضاً المفتاح الأهمّ لفهم استطالتها ومرور ثلاث سنوات عليها، مع ما صاحب ذلك من آلام وتضحيات وشجاعة استثنائيّة، وما لم يمكن تجنّبه من اصطباغ بالحرب الأهليّة والأزمة الإقليميّة.

ذاك أنّ السوريّين لم يثوروا ضدّ نظام، بل ثاروا ضدّ تلك السوريّة التي ولدت مع حسني الزعيم لتندفع اندفاعها النوعيّ الموسّع مع حافظ الأسد. وحين يكون ما يثار عليه مديداً إلى هذا الحدّ، عميقاً إلى هذا الحدّ، واسعاً إلى هذا الحدّ، تغدو الثورة نفسها مديدة بحيث تدخل عامها الرابع من دون أن تحرز انتصاراً واضحاً يتعدّى خلخلة النظام، وتغدو عميقة، مرشّحة لأن تزلزل كلّ ما هو مألوف في السلوك والأفكار التي ظُنّت بديهيّة، كما تغدو واسعة، تتّسع حتّى لخصومها الذين من طينة «داعش» و «النصرة» وأضرابهما.

لقد نجحت تلك السوريّة، لا سيّما على يد تتويجها الأسديّ، في أن تجعل النظام مستحيلاً والثورة، بوصفها البديل الوطنيّ الجامع للنظام، مستحيلة أيضاً. وبعنف وحشيّ يمارسه الذين يحكمون البلد كأنّهم يملكونه، ينتقل السوريّون من الحرب التي يحرّكها الاستحواذ على السلطة والإمساك بمسار البلد إلى حرب تستأنف ذاتها من دون أن يكون موضوع الاستحواذ قائماً. ذاك أنّ البلد لم يعد بلداً والسلطة لم تعد سلطة.

بيد أنّ العبيد، كائناً ما كان الشكل الذي سترسو عليه السياسة، بل الخريطة، وحتّى لو استمرّ النزاع أربعين عاماً، قرّروا أن يكونوا أسياداً. أمّا العبد وحده فهو الذي يشكّك في صواب قرارهم أو يخالفهم في حقّهم هذا.

الحياة

عُجالات على مشارف الذكرى الثالثة للثورة/ ياسين السويحة

الزمن يدور بسرعة… قد لا تُجاري سرعة دوران دوّامة القتل والتدمير والتشريد التي سلّطها النظام الأسدي، بكل تفانٍ وحماسة، وبعون كبير من حلفائه الدوليين والإقليميين، بما في ذلك التورّط المباشر لـ«حزب الله» والميليشيات الطائفيّة العراقيّة، في حرب مطلقة على المحكومين السوريين، الذين قرروا، قبل ثلاث سنوات بالضبط، أن على زمن الصمت الفولاذيّ الثقيل أن يُدفن عميقاً، عميقاً جداً. أياً يكن، ستصل بعد أيام الذكرى الثالثة لاندلاع الثورة السوريّة ضد نظام بشار الأسد وعَسَسِه، محاولةً المرور وسط تراكم التعقيدات المعجونة بالدم والدمع وتراب الرُكام.

«سوريا لم تعد سوريا»، «نحن لم نعد نحن»، أو حتى «الثورة لم تعد ثورة».. تعليقات ستُسمع كثيراً هذه الأيام، أكثرها مثقّل بالأسى والحزن. من بقي كما هو، عدا النظام وإجرامه؟

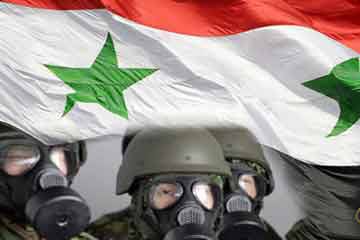

خلال السنة الماضية، مجزرة الغوطة كانت لحظة محوريّة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. اللحظة التي فشل كثيرون –منهم كاتب هذه السطور– في مقاومة الإحساس بأن الكلام قد انتهى: ماذا تقول أمام قتل أكثر من ١٣٠٠ إنسان في ليلة واحدة، وباستخدام سلاح فتّاك بصمت كالكيماوي؟ ماذا تقول وقد انربط لسانك أمام هول المشهد، مع عدم نسيان أن هذا العدد بالكاد يتجاوز ١٪ من مجموع ضحايا الحرب الأسديّة ضد السوريين، قنصاً وقصفاً وقتلاً تحت التعذيب في المعتقلات؟

قدّم المجتمع الدولي، في الأسابيع القليلة التالية على المجزرة، إحدى أكثر صوره إثارة للأسى والاشمئزاز: لوّح المعسكر الغربي بضربة عسكريّة «تأديبية»، لم تأتِ في النهاية، ولم تنفع سوى لكيّ تحرّك بعض الأوساط اليساريّة في الغرب رايات «لا للحرب على سوريا» الخفّاقة بريائها. اتّفق العالم بعدها، عبر مجلس الأمن، على عودة شرعنة النظام عبر إدخاله في معادلة سياسية دوليّة مذهلة في سرياليتها الدنيئة: تسليم السلاح الكيماوي مقابل كسب الوقت والدخول في «عملية سياسيّة» لا وضوح في أيّ من أركانها أو نقاطها. بدأ حينها الابتزاز بـ«جنيف٢».

لم تُحرز الجولة الأولى من المفاوضات بين وفدي النظام والمعارضة شيئاً، ويمكن القول إن الفشل الأكبر لـ«جنيف٢» كان في أنه لم يكفِ لتوضيح أن طرح «مسار سياسي» بهذا الشكل المبتذل لن يؤدي إلا لمضغ الوقت لقمةَ مُرّة.

يبدو واضحاً أنه، لأسباب تخصّ واقع العلاقات الدوليّة على مستوى مجلس الأمن، ليس لدى النخبة السياسيّة العالمية ما تقوله عن سوريا إلا منطق «جنيف٢»، الذي يمرّ عبر تمييع الرغبة التحرّرية من نظام طغياني ومجرم قلّ مثيله في العالم، ثم تعريف ما يجري بأنه «حرب أهلية طائفية» أطرافها متساوون في كلّ شيء، بما في ذلك في السوء، ولا تصريف لهذا التساوي، خصوصاً التساوي في السوء، إلا بـ«تسوية» ما. يبدو النظام مرتاحاً لهذا الأمر، ويدفع باتجاه أن تؤدي التسوية لضرب من الانتخابات الرئاسيّة المُدجّنة، وبمشاركة بشار الأسد. هذا ما يظهر من الحديث المبكّر في الإعلام السوري عن الترشيح وشروطه.

من المجدي التفكير والبحث في منحى النظام السوري لفرض «مصالحات» بقوّة الحصار في أنحاء مختلفة من ريف دمشق، في سياق تحضيراته لما يفترض أنه نتيجة «التسوية»، بدل البقاء في نطاق تخوين أهل المناطق «المُصالحة» من جهة، أو الاكتفاء بتفهّم موقفهم دون تحليل أعمق من جهة ثانية.

لا يبدو المجتمع الدولي راغباً بصرف المزيد من الجهد على سوريا. هناك اليوم ساحات أكثر مركزيّة لتصريف النزاعات الدوليّة، كأوكرانيا. إقليمياً، يتأرجح الوضع بين استثمار إيراني في سوريا لجهة تثقيل القدرة التفاوضيّة، وبين نزاع خليجي-خليجي صار علنياً ومباشراً مؤخراً.

في مثل هذه الأوقات من العام الماضي، كان النقاش على أشدّه حول «جبهة النصرة» ودورها الغامض في الساحة السوريّة. نقاش تعقّد وتشعّب بعد ظهور وتبلور «داعش» في مناطق شاسعة من الشمال السوري، وبعدما فرضت نفسها كقوّة فاشيّة وشديدة التسلّط والعنف، بالإضافة لتقديمها سلوكيّات متواطئة موضوعياً مع مقاصد النظام وشديدة النفع له، ميدانياً وسياسياً وإعلامياً. حملت بدايات عام ٢٠١٤ مجريات انتفاض شعبي كبير ضد «داعش»، أتى نتيجة الاحتقان الكبير من ممارساتها الهلوسيّة المتطرّفة، وأدى لطرد هذا الفصيل من غالبيّة مناطق حلب وإدلب.

لا يمكن المرور أمام الانتفاضة ضد «داعش» دون الوقوف مطوّلاً أمام المعاني التحرّرية التي حملتها، لكن يجوز القول أيضاً أنها لم تُنهِ المشكلة، ولا تُشكّل نهاية المطاف.

ليس الوضع العسكري في سوريا اليوم أفضل من الوضع السياسي، فقد حمل العام المنصرم مجريات تفكّك أكبر في مفهوم «الجيش الحر»، لحساب تكتلات عسكرية-سياسيّة كـ«الجبهة الإسلاميّة» تتحرّك وفق مصالحها ومنطقها ككيان ذي هويّة أيديولوجيّة ثقيلة، وذي مشروع سياسي علني أبعد من إسقاط النظام، غير ملتزم بالخضوع لرغبة السوريين بعدها، وتربطه علاقات خاصة بالأفق الإقليمي الخليجي. هذا عدا «أمراء الحروب» المنتشرين في مناطق الشمال السوري خصوصاً، والمتفرّغين للدفاع عن زعاماتهم المحلّية، ولإدارة مصالحهم في التهريب والأتاوات والسرقة والخطف وتجارة مشتقات البترول.

العنوان الرئيسي لتوصيف حال المجتمع السوري اليوم هو التعب، والتعب مع انسداد الأفق وسوء الواقع يتحوّل إلى يأس بشكل شبه حتمي. هذه طبيعة الأمور. السوريون بشر، لم يُقدّموا أنفسهم يوماً على أنهم جبابرة أسطوريون، ولا يُمكن أن يطالَبوا بالذهاب إلى أبعد من قدرات البشر.

لا مجال اليوم للوقوف فقط عند ذمّ الطبقة السياسية المُعارضة على وضاعة أدائها، والذي نزل في مراحل كثيرة إلى درك الإهانة المطلقة لمشاعر وكرامات السوريين. هي تستحق الذم، وتستحق المحاسبة، لكن ذمّها وحده لا يكفي، ولا مجال يُذكر لكثير من التجارب على مستوى محاولة استبدال هذه الطبقة السياسية سريعاً، جزئياً أو كلّياً، أكثر من محاولة الضغط عليها ولعب دور رقابي عليها.

سوريا اليوم بحاجة للعمل على كلّ المستويات، من السياسة والمجتمع وحتى الثقافة… عمل طويل الأمد، وأكثر تأسيسيّة وأعمق أفقاً من حالة ردّ الفعل التي أُجبرنا عليها حتى الآن. منطلق كلّ عمل هو الانحياز للمجتمع السوري، لآلامه وجراحه، لتطلّعاته وآماله، ومحصّلة الانحياز للآمال والآمال هو الإيمان بأن حقّ الشعب السوري بحياة كريمة، سياسياً واقتصادياً، هو مطلق وغير قابل للوضع على أيّ طاولة تسويات من أيّ نوع. هو البوصلة، هو المنطلق والمستقر.

المأساة الإنسانيّة، موتاً ودماراً ولجوءاً واعتقالاً، هي السمة الأبرز لحياة السوريين اليوم، وهي المقصد الأكثر إلحاحاً للجهود، مع عدم نسيان ما كان يُفترض أن يكون بديهياً: لم يُعانِ السوريون زلزالاً أو فيضانات أو أي نوع آخر من الكوارث الطبيعية. رغم كلّ الويلات القادمة من انتشار الفاشيّات الدينية الصغيرة هنا وهناك، وفوضى السلاح، وسوء تصرّف المعارضة وتقصيرها، يبقى أن المنطلق الرئيسي للمأساة الملحميّة السوريّة هو وجود بشار الأسد وعسسه في الحكم في دمشق بعد عقود طويلة من الحكم الطغياني الإفقاري المنحطّ. هذا أصل الحكاية، وأي نهاية عدا رحيل الطغاة المجرمين ليست إلا بتراً دون بنج.

موقع الجمهورية

ماضون نحو تحقيق أهداف الثورة/ أحمد الجربا

بعد مضي خمسين عاما في ظل الطغيان والاستبداد وطمس كل معالم الحرية ومصادرتها، وتغييب كل جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية انطلقت الثورة السورية من واقع مادي وسياسي وثقافي معقد، خاصة بعد ظهور الربيع العربي، وكان متوقعا لسوريا أن تكون أولى الدول الثائرة، فإذا كانت الثورة التونسية ثورة كرامة، والثورة المصرية ثورة اقتصادية، والثورة الليبية ثورة سياسية، فإن الثورة السورية جاءت نتيجة كل تلك المشاكل مجتمعة.

منذ البداية خرج الشباب السوري مطالبا بالحرية وإسقاط النظام الاستبدادي، وكان عنوان الثورة «سوريا تريد الحرية» وخارج كل المؤطرات القومية والدينية والمذهبية صرخ السوريون تحت عنوان «واحد واحد الشعب السوري واحد»..

قابل النظام الشباب بالقمع والاعتقال وكان ينظر إلى الشباب الثائر على أنهم «دون كيشوت» الحالم الذي يحارب طواحين الهواء ناسيا أن الحالمين هم من يغيرون الواقع..

لم يستطع النظام إعادة الشباب إلى بيوتهم بالقوة، وكلما زاد إفراطا في القتل والاعتقال ازداد الشعب إصرارا على المضي في طريق الحرية.

انطلق قطار الثورة، ولم يعد لدى النظام حل إلا بإخراجه عن مساره، فحاول تكريس الطائفية باستحضاره ميليشيات حزب الله والحرس الإيراني وأبو الفضل العباس، وارتكب المجازر تلو المجازر ليكون هناك رد فعل عارم..

حاول النظام أن يقسّم الشارع السوري وعمل جاهدا على تلوين الثورة بلون غير لونها إلى جانب عسكرة مسارها، وخطط ليجبر الشباب على حمل السلاح ووضع لهم البنادق في الجوامع دون أن ينجح بذلك أيضا، فأفرط أكثر وأكثر في القتل والتعذيب وسياسة الأرض المحروقة.

وبالعودة إلى الوراء نرى أن إفراط النظام في قتله وتدميره وهمجيته هو من ولّد رد الفعل لحمل السلاح لتتعسكر الثورة بعد ستة أشهر من النضال السلمي للشعب المطالب بحريته.

بعد عسكرة الثورة وإنتاج النظام لداعش وغيرها من التنظيمات الراديكالية بقي النظام مستمرا في القتل بحجة محاربة «الإرهاب» تحت سمع وبصر العالم وارتكب أفظع المجازر ولم يترك سلاحا إلا واستخدمه، كما هجّر النظام السوريين ودمر بيوتهم وأماكن رزقهم، وعمل جاهدا منذ اليوم الأول من عمر الثورة على كسب الوقت وإطالة الأزمة حتى يمّل الناس ويتعب الثوار.

شهداء ومعتقلون يموتون جوعا بعد ممارسة النظام سياسة التجويع كل يوم وكل ساعة وكل لحظة في مناطق متفرقة.

نظام همجي لم ولن يفهم ولا يريد أن يفهم، يكرر أهازيج المقاومة وانتصاراته الكاذبة، ويكرر خطابه في محاربة «الإرهاب»، ولكنه فشل فشلا ذريعا أيضا أمام استمرار الحراك المدني والمظاهرات وأزيز رصاص الثوار الذي لطالما أرق نوم الأسد وقضّ مضجعه عبر ثلاث سنوات.

حاولنا تحقيق حلم اللاجئين والمهجرين بالعودة إلى أرض الوطن في مؤتمر «جنيف 2». وشاركت المعارضة في محاولة لإنهاء القتل والعنف، وعملت على إنجاح الحل السياسي نحو هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات، إلا أن النظام أفشل «جنيف 2» بتمسكه بخطابه الممل المكرور نفسه، ولم يقدّم أي استحقاق أو التزام واستمر في اللغة الوحيدة التي يجيدها.. لغة القتل، بل بعد السلاح الكيماوي ابتدع البراميل المتفجرة بكل أحجامها لإرهاب السوريين بكل الطرق التي يجيدها.

ولأن السوريين كلهم كرامة وعنفوان، نعتمد على الشعب السوري العظيم الذي قرر تفعيل ودعم الحراك المدني واستمراره، وندعم كل خياراته في مختلف الحلول، ولن تظل الثورة تعاني بين رحى تجاذبات إقليمية ووسط مصالح دولية..

الثورة مستمرة والشعب السوري بعد أن قدم كل تلك التضحيات، وبعد ما بذله من دماء وما سطره من ملاحم بطولية لأعظم ثورة في التاريخ علّم العالم معنى التضحية في سبيل الحرية، وهو لن يتراجع عن أحلامه بالحرية والكرامة إلى أن يحقق النصر، وسيظل شعار «واحد واحد الشعب السوري واحد» الذي رفع في أول يوم من الثورة هو العنوان حتى النصر.

* رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية

الشرق الأوسط

عام رابع من الثورة السورية/ حسام عيتاني

مع بداية العام الرابع للثورة السورية، يمكن اقتراح تقييم أولي على ما حققته أو فشلت في إنجازه برغم التضحيات الكبرى التي قدمها السوريون لتجعل من الثورة حدثاً رئيساً في تاريخ المشرق العربي المعاصر.

والتظاهرات التي انطلقت في المدن والقرى السورية ضمن أجواء ثورات “الربيع العربي” مطالبة في البدء بإصلاحات ضمن النظام القائم وخصوصاً وقف تعسف أجهزة الأمن وعدوانها الدائم على المواطنين، قبل أن تتحول إلى ثورة ضد الحكم الممسك بخناق البلاد منذ خمسين عاماً. التغير لم يشمل شعارات الثورة وأهدافها المعلنة فقط، بل امتد عميقاً ليبلغ أسس الاجتماع السوري والاقتصاد ومجمل العلاقات الداخلية والخارجية.

نماذج الثورات في البلدان التي سبقت سوريا كان مستوى عنف أنظمتها ضد المحتجين متناسباً مع ما هو معروف عنها من درجة القمع التي تفرضها على المجتمع. حتى استخدام معمر القذافي الأسلحة الثقيلة كان بشكل ما يتلاءم مع الميول الدموية الشهيرة عند النظام وعدم تورعه عن اللجوء إلى الاغتيالات والقتل على ما تشهد لائحة طويلة من ضحايا نظام القذافي. في المقابل، جاء العنف الذي مارسه نظام بشار الأسد والرامي منذ لحظات الاعتراض الأولى إلى ترويع المواطنين وزرع الرعب في من لم يشارك في الاحتجاجات قبل أولئك الذين تجرأوا على النزول إلى الشوارع، ليكشف وجهاً أعتقد كثر أن النظام السوري تخلى عنه بعد أحداث حماة، أي وجه القمع العاري والقتل المعمم.

نقاش الطبيعة العنيفة للنظام السوري التي أذهلت العالم من منهجة الاغتصاب والمجازر إلى قصف القرى الآمنة بالغازات السامة، يتطلب عودة إلى الأصول الاجتماعية للفئة الحاكمة بما يتجاوز الأصل الطائفي وحده. وقد يكون من المفيد ربط آليات صعود “حزب البعث” وضباط الجيش والأمن إلى سدة السلطة وتحكمهم بكل مفاصل الحياة العامة من دون رقابة تذكر، بتمسك هؤلاء بما باتوا يعتبرونه ملكاً شخصيا لهم ولعائلاتهم.

وفي الآليات المذكورة تستعاد المراحل الأولى لتأسيس السلالات الملكية في العالم.

فبعد حقبة “التراكم البدائي” التي يجمع فيها مغتصب الحكم ثروته بأساليب لا تختلف كثيراً عن أساليب قطاع الطرق والنهابين (المثال الأشهر هنا هو رفعت الأسد)، يأتي الجيل الثاني من العائلة الحاكمة ليستثمر الثروة في وسائل أكثر “شرعية” وأقرب إلى منطق العمل الاقتصادي التقليدي من دون التقيد، طبعاً، بالقوانين الناظمة لحركة رأس المال (والمثال هنا رامي مخلوف).

“امتلاك” البلد واستعباد ناسه جزء لا غنى عنه في تفسير إصرار الأسد على بقائه في منصبه. وكل الكلام عن المؤامرات الكونية والهجمات العابرة للقارات، تندرج في سياق اعتقاد النظام بحقه في التصرف بسوريا كتصرف السيد بعبده وحقه في اختيار السياسات الداخلية والخارجية الملائمة وفق مصالحه ومعاييره.

ولا يغيب عن بال أن هذا الضرب من السلطات عميق الجذور في الوعي العربي وأن تحديه يضع الثائرين عليه في موقع إشكالي. مثال على ذلك بروز عدد من صغار الديكتاتوريين بين قادة الكتائب المسلحة المعارضة وبين الشخصيات السياسية التي تتقدم المشهد السياسي المعارض. أما القوى الحاملة لفهم أرقى من مجرد استبدال استبداد طائفي- عائلي بآخر قد لا يقل سوءاً، فتعاني الأمرين من التهميش والمطاردة والملاحقة من قبل النظام وجهات محسوبة على الثورة. يضاف إلى ذلك فقر المخزون النظري والفكري، إذا جاز التعبير، الذي تغرف منه القوى البديلة، رغم وجود محاولات مهمة وكتاب جديرين بالتقدير.

والمهم، بعد مرور ثلاث سنوات شديدة الغنى في الدروس السياسية للثورة، أنها أخرجت كل ما اعتمل من عفن بعضه متراكم منذ مئات السنين. وبات من البداهة القول أن الثورة السورية لم تترك مجالاً لترميم صورة المشرق العربي على النحو الذي عرفه فيه العالم منذ نهاية الحرب العالمية الاولى وإنشاء دوله في سوريا والعراق ولبنان والاردن وفلسطين.

وفي وسع المراقب التكهن أن الصدمة التي احدثتها هذه الثورة وعمق التناقضات التي سلطت الأضواء عليها وحجم المصالح المتصارعة فيها، كلها عوامل تحول دون استئناف عمل “النظام” القديم، بمعانيه السياسية والاقتصادية وحتى الثقافية. بيد أن ذلك لا يقود حكما الى الاطمئنان الى البديل. بل أن الاقرب الى منطق الامور توقع فترة انتقالية قاسية بل عسيرة تتصادم فيها تيارات آتية من عمق التركيبة الاجتماعية والثقافية للمنطقة مع الضرورات الملحة للشعوب بالتقدم والانتساب الى العصر.

وعلى عكس ما يعتقد بعض الحالمين، لم يكن من مجال لتجنب الثورة السورية ومساراتها المأساوية. ربما كان في الوسع تخفيف الخسائر الباهظة هنا أو هناك عند هذا المفصل أو ذاك، لكن أرض سوريا كانت تختزن زلزالاً ما زلنا بعد ثلاث سنوات من انطلاقه نجهل إلى أين سيفضي.

موقع 24

عام رابع: ثورة الـ”مو معقول”/ ياسين الحاج صالح

يمكن تلخيص الانفعال المنسي عند قطاعات واسعة من السوريين طوال عقود حكم حافظ الأسد الثلاثة بعبارة واحدة: مو معقول!

“مو معقول” أن يستطيع النظام ترويض الجيش الذي أتى هو منه، وتحويله إلى جهاز جسيم، منخور بالفساد والطائفية والخوف. “مو معقول” أن يتمكّن من تحطيم الأحزاب السياسية التي وسم أصحابها الحياة السياسية السورية ربع قرن بعد الاستقلال. “مو معقول” أن تصبح شوارع دمشق ميداناً لزعرنة عناصر “سرايا الدفاع” التي كان يقودها أخوه رفعت، واللاذقية ميداناً للشبّيحة.

“مو معقول” أن يتدخل النظام في لبنان ويحطم منظمة التحرير ويقتل ألوف الفلسطينيين، بينما هو يرفع راية القضية الفلسطينية. “مو معقول” أن يقضي معتقلون بالكاد نشروا بياناً أو قالوا كلمةً في السجن عشر سنوات وعشرين سنة. “مو معقول” أن يقتل عشرات الألوف في حماه ويدمر ثلث المدينة. “مو معقول” أن يستمر تعذيب المعتقلين في سجن تدمر عشرين عاماً؛ “مو معقول” أن تعامل سورية كمزرعة خاصة، وأن تدار مثل مزرعة خاصة؛ “مو معقول” أن يستمر النظام ثلاثين عاماً حاكماً لبنان وليس سورية وحدها؛ “مو معقول” أن يُهيّئ حافظ ابنه باسل لوراثة “الجمهورية”، ثم أن يفرض على السوريين الحداد عليه حين مات بحادث سيارة، وأن يُوصَف بأنه شهيد؛ “مو معقول” أن يجري تغيير الدستور خلال دقائق ليفصَّل على قياس الابن الآخر!

قال السوريون “مو معقول” تعبيراً عن ذهولهم وعجزهم عن التصديق. لكن فيه أيضاً تعبير عن هشاشتنا، أفراداً ومجتمعاً وكياناً، وعدم قدرتنا على التحول من الدهشة إلى المبادرة، ومن عدم التصديق إلى تغيير الواقع.

وبينما نحن في ذهولنا الطويل، كان “المو معقول” يرسّخ نفسه. عشنا في ظله الثقيل 30 عاماً، ثم 11 عاما أخرى، ثم 3 سنوات إضافية.

استُخدِمت كلمات مثل “الوحشية” و”تغوّل الدولة” لمقاربة الحال، لكنّ السوريين قلما أمكنهم تحويل عنائهم الرهيب إلى معان قوية. لدينا ضعف لا يطاق في الملكات المفهومية والرمزية التي كان يمكن أن تحفر عناءنا في سجل الألم الإنساني، وفي سجل التحرر الإنساني. نقول أشياء ليست قليلة، لكنها خفيفة ومتلاشية، لا نُسمّي، لا نبتكر مفاهيم وقيماً وعقائد، لا نصنع صوراً ورموزاً مؤثرة. هذه ليست أفعال معرفة، بل هي أفعال مقاومة وتحرر وظهور ذاتيات وفاعلين جدد، أفعال وجود.

في هذا نحتاج إلى ثورة تكمل ثورتنا المحطمة، وتشكل استمراراً مغايراً لها. لا نقول إن الثورة الحقيقية هي هنا، في بناء جمهوريات المعاني ومجتمعات المفاهيم المتحررة، وفي ابتكار العقائد والتضامنات الجديدة، لكن نكاد نقول ذلك. وقد لا يتمثل الفرق بين المجتمعات في المحن التي تصيبها، أو الأوضاع المجنونة التي قد يبتلي بها الناس، بل في القدرة على تحويل المحن إلى معانٍ، والجنون إلى عقول جديدة، مفاهيم ورموز وقوانين، وأديان، وفي تطوير مواثيق لتوليد المعقولات… نحن لم ننتج شيئاً مهماً على هذه الصعد منذ أزمنة بعيدة. وهو ما يعني أننا نعيش عيشاً مباشراً، لا ننفصل فيه عن الواقع الخام، ولا ننتج واقعاً آخر، إنسانياً ومعقولاً.

وبفعل ذلك، اجتمع على السوريين شرط “المو معقول”، المُعاش واقعياً والمحروس بالقوة، مع ضعف إنتاج معقولات قوية تشكل واقعاً منظماً، أو نظاماً مميزاً للواقع. دون معان ترويه وتحفظه وتؤوِّله وتعيد تأويله. عناؤنا الرهيب ضاع أو كاد.

بعد الثورة استعاد “المو معقول” سيرته كاملة وتفوّق على نفسه. في شوارع دمشق صار يُهتف: شبيحة للأبد، لأجل عيونك يا أسد! وتكتب على الجدران شعارات: الأسد أو نحرق البلد! أو: الأسد أو بلاها هالبلد! المضمون الفكري والقيمي للنظام اليوم هو “الأسد”، لا شيء آخر، وهو يوغل في الوحشية بالتناسب مع فقر محتواه. في السجل منذ الآن 9 ملايين ونصف المليون مهجرون، أي 40% من السكان، ومنهم مليونان ونصف المليون خارج البلد، وصناعة موت منظمة في أقبية الأجهزة الأسدية (11 ألف ضحية خلال عامين وخمسة أشهر في دمشق وحدها، 12 ضحية في اليوم الواحد)، واستخدام الطيران الحربي وصواريخ سكود والسلاح الكيماوي ضد “السوريين السود”، سكان “العالم الثالث الداخلي”.

من الأب إلى الإبن هناك استمرارية لا ريب فيها: “سورية الأسد”، دار العبودية السياسية وتمردات العبيد الدامية.

لكن مرة أخرى هناك ما أخذَنا على حين غرة، وصرنا نهتف كل حين: مو معقول! إنه المسلك الإجرامي لمجموعات إسلامية محاربة. في ظهورها وفي توسعها، وفي سلوكها حيال المجتمعات المحلية، هناك الكثير مما هو “مو معقول” بشأن هذه المجموعات. “مو معقول” أن تسيطر داعش على الرقة ومناطق من شمال وشمال شرق البلد؛ “مو معقول” أن يُخطف أشجع الثائرين ويغيَّبون دون معلومات عنهم؛ “مو معقول” أن تُختطف رزان زيتونة وسميرة الخليل ووائل حمادة وناظم حمادي في الغوطة الشرقية على يد “جيش الإسلام” وبالترتيب والتفاهم مع “جبهة النصرة”، دون معلومات عن مصيرهم بعد 3 شهور ونيف من الاختطاف؛ “مو معقول” أن تتقاسم “جبهة النصرة” والنظام عوائد النفط في دير الزور؛ “مو معقول” أن يُقطع رأس تمثال أبو العلاء في المعرة ويُحطّم تمثال هارون الرشيد في الرقة؛ “مو معقول” أن يجري قتل طفل في الثالثة عشرة في حلب لأنه جدّف في كلام عابر؛ “مو معقول” أن تُقطع يد سارق مفترض، وأن تجلد نساء لأنهن لم يتنقّبن تماماً!

لكن إن كان لنا ألا نقضي سنوات إضافية في الذهول وعدم التصديق، بينما يصنع “الدواعش” وأشباههم الوقائع على غرار ما سبق أن فعل نظام الشبيحة الأسدي، فلا بد من مقاومة متجددة. يمكن لانقضاء ثلاث سنوات على ثورة السوريين أن يكون منطلقاً لتجدد مقاومة المسخ المتعدد الرؤوس، واستجماع المقاومات المتفرقة المشتتة حالياً، ومن أجل تفكير جديد متحرر، وتيارات تحررية جديدة.

كان العام الثالث من صراعنا فظيعاً على السوريين، بدأ بتدخل أميركي “معقول جداً” من وراء الستار لحماية النظام من السقوط عسكرياً على يد الثورة (كان هذا ممكناً حتى مطلع ربيع 2013 في رأيي)، ثم بتدخل إجرامي معقول جداً بدوره من “حالش” بأوامر طهران وأموالها، متزامن تقريباً مع الصعود والتوسع المشهدي لـ”داعش”.

العام الرابع يمكن أن يكون عام العمل على استعادة زمام المبادرة، على صعيد التواصل والتفكير، وأشكال الانتظام والعمل، كمدخل إلى أشكال أكثر فاعلية من العمل التحرري.

في عالم يتقاسم تخريبه قوى إجرامية ثلاث، الأميركي الإسرائيلي الذي أجزم أننا لا نحيط إلا بقليل من أذاه أثناء الثورة السورية (دع عنك سجلّه قبلها)، و”الحوالش” و”الدواعش” (بزعيمَيهم المحتجبَين، وبما لا نحيط يقيناً بكثير من روابطهما) وأشباههما، ونظام الشبيحة الأسدي الذي يخفى عنا الكثير أيضاً من أسراره وروابطه (مقدار التدخل الإيراني، والعراقي…، عمليات قذرة على يد مجموعات جهادية مصنعة) تختلط الثورة ضد الطغيان حتما بكفاح التحرر الوطني وبالصراع ضد الطغيان الديني.

في مواجهة ثالوث الشر هذا، أكثر ما يلزمنا كفاح المخيلة والتفكير الحر، وابتكار أشكال جديدة من التضامن والتنظيم والاعتقاد، لإخراج مقاوماتنا التحررية من مأزق التجزؤ والحصار.

الخيال وشجاعة الفكر والأمل حلفاؤنا، وإن يكن الواقع حليف أعدائنا. نثق بحلفائنا.

موقع لبنان ناو

في الذكرى الثالثة للثورة السورية: الثورة المقهورة/ عمر قدور

(إلى فائق المير وسميرة الخليل ورزان زيتونة وفاتن رجب فواز، والكثيرين الكثيرين ممن يستحقون الحرية)

لم يتخيّل أحد من السوريين، قبل ثلاث سنوات، أن تمر الذكرى الرابعة لإندلاع الثورة وهي لا تزال مستمرة. اليوم، بوسع الكثيرين تفنيد الأسباب التي منعت الانتصار، ومنها عدم تقدير القوة الحقيقية للنظام، أي أن استعجال النصر كان خاطئاً في الأصل، إن لم يكن في مرتبة الوهم. ذلك يعني فيما يعنيه ألا نكون مع أوهام جديدة عن انتصار آتٍ، وأن نسلّم بأن الثورة في سبيلها إلى الانكسار وفق موازين القوى الحالية، وربما يكون استرجاعنا لذكرى الثورة نوعاً من الحنين إلى زمن الأوهام الجميلة، أو وقوفاً على أطلال ما تبقى من أناس وبلد، أتت عليهما معاً وحشية لم يسبق لها مثيل في التاريخ المعاصر. عدد القتلى وحده لا يعطي صورة واضحة عما حل بسوريا، إذا لم يكن مصحوباً بحجم الدمار، وبالتحطيم المنهجي الكامل لمقومات الحياة. وهذه حالة تعرض لها بعض المدن في التاريخ البعيد والقريب، لكن لم يتعرض لها بلد بأكمله. وبالتأكيد، لم يتعرض لها بلد من سلطته الحاكمة مهما بلغ استبدادها. على الأقل، من هذه الجهة، ليس بوسعنا الزعم بأن الثورة بخير ما دام البلد برمته ليس كذلك.

لقد أرادها النظام منذ ثلاث سنوات حرب وجود، بكل ما لها من معنى. وأيضاً، بأسوأ معانيها. وينبغي الاعتراف بأن الصراع الحالي بات أقرب إلى المفهوم الذي أراده النظام. نحن لم نعد أمام ثورة وفق الصورة التقليدية عن الثورات، بل أمام صراع يخص وجود السوريين على النحو الذي وجدوا فيه في أرضهم عبر مئات أو آلاف السنين، الصراع لم يعد صراعاً حول رؤيتين مختلفتين كلياً في السياسة، بل أصبح صراعاً حول الوطن، فإما أن تتكرس ملكيته باسم زمرة حاكمة، وأن نقرّ باستحالة عودة ملايين النازحين السوريين مع فتح الباب لملايين إضافية أخرى، أو أن يتملك السوريون وطنهم وقدرتهم على حكم أنفسهم معاً. كل الافتراضات التي يجري ترويجها عن حل سياسي في سوريا، لن يكون ممكناً تحققها إلا ضمن أحد هذين الحدين، لأن سوريا الموحدة لن تكون قابلة للقسمة بين النظام الحالي والسوريين؛ التقسيم شأن آخر لا يبدو مطروحاً الآن.

ثمة أوهام مقابلة تُروّج في الآونة الأخيرة عن انتصار النظام وإعادة تأهيله للبقاء، أوهام تستمد قوتها من الدعم الخارجي اللامحدود، الذي تتلقاه آلة القمع، وثمة رغبة جلية عند البعض في اعتبار الثورة وكأنها لم تكن، أو بعدّها حدثاً عارضاً في حياة السوريين. يترافق مع تلك الأوهام والرغبات، تمنيات صريحة أو مضمرة، بأن يتمكن النظام من تجاوز استعصائه الداخلي على التغيير، الاستعصاء الذي كشف عنه تعاطيه مع الثورة منذ يومها الأول. لكن المؤكد حتى الآن أن الثورة، رغم عدم تمكنها من النصر، منعت عن النظام فرصة حكم البلد على النحو الذي ساد لخمسة عقود؛ لا عودة إلى الوراء أبداً، العودة إلى ما قبل الثورة وهم كبير يراود أنصار النظام الظاهرين والمتخفين. المراهنة أيضاً على التضحية ببعض رموز النظام بغية الإبقاء عليه، قائمة على جهل بواقع السلطة السورية. فما تفهمه القوى الدولية الفاعلة محقةً، وهو الذي أعاق انتصار الثورة حتى الآن، هو أن تنحية رموز النظام ستكون مدخلاً لانهياره التام. الأمر لا يقتصر على حلفاء النظام وحسب، بل يشمل أيضاً القوى المحسوبة على أصدقاء الثورة، والتي تبرر تقاعسها عن حماية السوريين بالكلفة الباهظة لانهيار النظام.

قد تكون مصيبة السوريين، بخلاف ما حدث في دول عربية أخرى، أنهم أُجبروا على الفعل الأكثر جذرية، مع التبعات الباهظة لقطيعة من هذا القبيل. عمليات ترويض الثورة التي قامت بها مختلف القوى خلال ثلاث سنوات لم تؤدّ عملياً إلا إلى زيادة راديكاليتها (التطرف الإسلامي ليس سوى مظهر واحد من مظاهر التطرف)، لأن محاولات ترويض الثورة لم يقابلها في الجانب الآخر محاولات لردع النظام. ما حدث بالأحرى كان بمثابة تقوية للنظام على السوريين، ولعل الأخير لم يكن في بعض الأحيان أكثر من هراوة تُضرب بها الثورة، لتقبل ما لا تستطيع القبول به. ولعلنا لا نجافي الحقيقة بالقول إن الانتصار لم يُمنع تماماً عن الثورة، لأن الانتصار الأول قد حدث بمجرد انطلاقها، وبات معلوماً بعد عدة أشهر من البداية أن النظام غير قادر على إيقافها. لذا، بدءاً من العام الثاني تآزرت القوى الخارجية على إيقاف الانتصار، أو تفريغه من مضمونه على الأقل.

حرمان الثورة من أحقيتها بالنصر النهائي هو أعتى سلاح استُخدم ضدها حتى الآن، وقد تكون آثاره أمضى من الأسلحة المباشرة التي استخدمها النظام، لأن القهر الذي يولده الحرمان لن يتوقف عن الطرق على أبواب الحاضر والمستقبل. صحيح أنها ليست المرة الأولى في التاريخ التي تقُهر فيها ثورة، لكنها المرة الأولى في التاريخ المعاصر التي يحدث فيها تدمير بلد وشعب بهذه الوحشية لكسر إرادته. أي أن الجميع يعلم استحالة قهر الثورة من دون قهر الغالبية العظمى من السوريين؛ على وجه الدقة، الجميع يعلم استحالة قهر الثورة من دون تدمير أهلها دماراً كاملاً. لقد صار وراءنا القول بأن السوريين وحيدون في معركتهم مع النظام، فالأصح القول إنهم وحيدون في معركتهم مع كافة القوى التي لا ترغب في انتصارهم، ومن ضمنها النظام وحلفائه. الثورة صارت أشبه بأمثولة سيزيف، صارت أن يدحرج السوريون الصخرة إلى الأعلى ثم تتكالب القوى عليهم لدحرجتها إلى الأسفل. لكن ذلك لم يمنعهم حتى الآن من معاودة المحاولة، مهما بدا الوصول إلى القمة مستحيلاً.

كان من الإنصاف أن ينزل السوريون في مثل هذه الأيام إلى الساحات للاحتفال بذكرى نصرهم، وكان من الإنصاف أن تغصّ الساحات بمئات الآلاف من أولئك الذين قُتلوا أو لا زالوا قيد الاعتقال. عدم حدوث ذلك حتى الآن، وعلى رغم كل العوامل المحيطة والمحبطة، لا يعني أنه لن يحدث فيما بعد. لقد مرّ السوريون بأوقات حالكة عديدة خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وفي كل مرة منها وضعوا أيديهم على قلوبهم خشية انتصار نهائي للنظام، إلا أن الأمل كان دائماً يأتي؛ صحيح أنه كان أملاً ناقصاً، وأحياناً بالكاد يكفي من أجل البقاء على قيد الثورة، إلا أنه برهن على قدرة السوريين على الاستمرار بأدنى الإمكانيات. هكذا هو حال الثورات عندما تتحول إلى صراع من أجل الوجود، ينعدم فيها ترف تعدد الخيارات، ويصبح التفاؤل واجباً إزاء الحياة نفسها، لا مزاجاً شخصياً أو جماعياً؛ في الواقع، أي خيار آخر سوى الإبقاء على الشعلة الصغيرة للأمل سيكون بمثابة قرار بالانتحار الجماعي. القرار الذي يُستبعد أن يُقدم عليه شعب مهما تعرض للقهر.

الآن، ربما لا تكون لحظة مناسبة للاحتفال، بل على الأرجح، الطرف الذي بوسعه الاحتفال هو النظام، لأنه صمد لثلاث سنوات كاملة. سيان بالنسبة له أنه صمد أولاً على جماجم مؤيديه ومرتزقته من الخارج. كل الدمار الذي لحق بالبلد هو دمار أُلحِق بالثورة، ولن يعوّضه سوى نصر نهائي كامل، كل الذين قتلهم النظام هم موتى بانتظار قيامتهم لحظة النصر.

المستقبل

ولكن أين النظام الذي ثرنا عليه؟/ غازي دحمان

ينهي السوريون ثلاثة أعوام من ثورتهم باكتشاف هائل، ليس هذا هو النظام الذي ثرنا عليه؟ وهو أمر، بل شك، مخيب للآمال بقدر ما هو مربك، ولعل ذلك ما يفسر حقيقة الإنزياحات التي طرأت على المشهد الثوري بمكوناته وعناصره المختلفة.

قبل ثلاثة أعوام خرج السوريون إلى الميادين والساحات، بصفتهم مواطنين يعيشون ضمن إطار سياسي قانوني عنوانه الرئيس دولة، وهذا ما يفسر الحالة السلمية والقبول بدفع ثمن الاستحقاقات اللازمة والمستوجبة لمثل هذا النوع من الأفعال، فالمواطن اعتبر أن الحكم بينه وبين من تظاهر ضدهم هو ذلك الإطار القانوني وصفته تلك، مواطن، وبالتالي فإن سقف عقوبته سيكون محدودا ومعلوما وممكنا تحمله.

قبل ثلاثة أعوام خرج السوريون إلى الميادين والساحات، ضد ما إعتقدوا انه نظام سياسي وطني، فاسد صحيح، قمعي صحيح أيضاً، وتجاربهم السياسية معه مؤلمة وقاسية، لكنهم اعتقدوا انه بالنهاية نظام، وأن فهمهم السياسي العام يجعلهم يعرفون السقف الذي قد يصل له مدى قمعه ووحشيته تجاههم، وحجم الأثمان التي يترتب دفعها، ستكون مرتفعة بلا شك. وهم جاهزون في سبيل الخلاص من هذا الوجع، الذي صار يعد دائماً بالمزيد من الألم.

في ذلك الحين، كان هناك متشائمون يتوقعون أن النظام سيقتلع البلد بسكانه وحجارته. وكان هناك متفائلون، يتوقعون ما أن تصل الجماهير إلى ساحة الأمويين حتى يخرج أحدهم من القصر ويعلن هرب الرئيس. والأمر حسب هؤلاء، لا يحتاج لأكثر من مقتل بضع عشرات المتظاهرين قبل أن يلقي العسكر سلاحهم، ويتعانقون مع إخوتهم المتظاهرين، لتبدأ سوريا صباح اليوم التالي بلا نظام الأسد!

كان هذان الرأيان موجودين في منتصف آذار 2011، لكن الرأي العام الغالب كان يميل لترجيح مشهد وسطي بينهما، فلا النظام يستطيع تدمير سوريا بالكامل، لأن تلك مهمة لا يستطيع تحمل تبعاتها، إذ لا البيئة الدولية، في زمن سيادة شعارات حقوق الإنسان والشرعية الدولية، تسمح له بهذا الحد، ولا مناخ «الربيع العربي»، الذي يرخي بظلاله على شعوب المنطقة، يتيح إمكانية اغتياله بهذه الطريقة البشعة. من جهة أخرى لا يعني ذلك أن النظام الإستخباراتي القمعي سينهار، بالسهولة التي انهارت بها أنظمة تونس ومصر. الثورة لن تكون رخيصة الثمن، بل سيكون ثمنها مؤلما، لكن ما لابد منه لا بد منه.

هذا الرأي الغالب كان أيضاً يضع في حسابه حقيقة أن من يثورون هم مواطنون، ومن تشتعل الثورة ضده نظام سياسي، مع إدراك الفارق بين مفهومي المواطن والنظام كما هو في سوريا، من حيث الوضع القانوني ودرجة الحقوق وطبيعة التأثير، عما هو موجود ومعروف في العالم المعاصر. الثورة أصلاً حصلت في إطار هذا الفهم، وبهدف تصحيح ذلك الخلل الحاصل في العلاقة، ومن اجل الوصول إلى الوضع الأفضل للعلاقة بين المواطن والنظام.

بعد ثلاث سنوات، توصّل السوريون إلى حقيقة مفارقة تماما لتلك التي كانت بأذهانهم، الطريق إلى هذا الفهم كلفهم رحلة عذاب لم يشهد مثلها تاريخ العلاقة بين المواطن والدولة، في الزمن المعاصر. أكتشف السوريين أن ما ثاروا عليه لم يكن نظاماً ولا دولة، والنتائج تدلل على نفسها، فلا نظام وطني يمكن أن يقدم على كل هذه الأعمال، ولا دولة يكون الشعب أحد أركان شرعيتها ومكوناتها الوجودية، قد تسمح أنظمتها ومؤسساتها وقوانينها بكل تلك الاستباحة للشعب، الذي يفترض أنها تمثله وتحميه! إذاً، ما هذا التشكل الذي انضوى السوريين في إطاره كل تلك السنوات، وما هو شكل العلاقة التي ربطتهم بالمؤسسات والأنظمة الموجودة، بل ما طبيعة تلك الكيانات والأطر أصلاً؟

شرعية هذه الأسئلة تؤكدها بالفعل لحظات التأسيس الأولى للثورة السورية والمسار، الذي سارت عليه لشهور طويلة. ويكفي فحص إحداث تلك المرحلة والفعاليات التعبيرية لها، والشعارات التي تم رفعها وكذا الخطاب السياسي للثوار، للتأكد من حقيقة أن هذه أدوات مواطنين في مواجهة نظام سياسي ودولة. فهل اخطأ السوريون حينها بأدواتهم التعبيرية لأنهم في الأصل كانوا أمام حالة ليست هي الحالة التي تصوروها؟ وما هي الأدوات البديلة التي لو أستعملها السوريون حينها لاستطاعوا من خلالها عبور مرحلتهم تلك، إلى نظام سياسي أفضل، ودولة أكثر انسجاماً، ومواءمة لتطلعاتهم؟ وهل ثمة بالأصل أدوات أخرى ممكنة ومقبولة؟

خرج السوريون إلى ثورتهم، وظنهم أنهم كباقي الشعوب، يمتلكون نظاماً سياسياً ودولة، أليسوا هم جزء من المنظومة العالمية والسياق العالمي، القائم على وجود مؤسسة الدولة كظاهرة سياسية حداثية؟ لم يكن في ظن أحد منهم اختراع إطار جديد غير ذلك الموجود أصلاً. ما كان في البال هو الإصلاح أو التغيير ضمن حدود اللعبة السياسية المعروفة، أياً تكن نسبة ذلك التغيير وحدوده، لكنهم فوجئوا بحالة غريبة يصطدمون بها، حالة دولة ونظام مغايران عما هو معتاد وطبيعي. من السيولة بحيث سهل تحوله إلى أطر مرنة تضيق لدرجة لا تتسع فيها سوى لشخص الزعيم. وفي حالات أخرى لبعض مواليه وأنصاره، وتتسع في صلاحياتها بحيث تتجاوز صلاحيات الدولة الحديثة، وحدود قدرتها على إخضاع مواطنيها، والسيطرة المطلقة عليهم، لدرجة الاستهانة بحياتهم وإنسانيتهم، وأن هذه الدولة قد تكون مغلقة أمام أصغر مطالب مواطنيها، وفي الوقت نفسه لديها القدرة على استدعاء قوى خارجية للقيام بوظائفها كدولة في مواجهة مواطنيها!

سوريا بعد ثلاثة أعوام من الثورة بلد بلا نظام ولا دولة، ميليشيا بشار الأسد ليست نظاما، هي مجرد فصيل بين فصائل كثيرة متحاربة، والمؤسسات التي تسير شؤون حرب هذا الفصيل ليست الدولة السورية، يكفي أن هذه التشكيلات تدير، وبمنهجية، أكبر عملية تهجير وقتل للسوريين. والثورة على عتبة عامها الرابع تجد نفسها في حرب على جبهات عديدة، وقد أربكها ذلك التحول الطارئ على الدولة والنظام. وحتى تتكيف مع تلك التطورات الغرائبية، يلزمها تصحيح الكثير من الإنزياحات الحاصلة في بعض مكوناتها.

المستقبل

لا بدّ من مبادرة/ سمير العيطة

بعد ثلاث سنوات من انطلاق حركة شعبيّة كبيرة في سوريا نادت بالحريّة والكرامة، ومع ما آلت إليه أمور هذا البلد وأهله اليوم، لا فائدة الآن من السجال إذا كان على هذه الحركة أن تبقى سلميّة مهما كان القمع أو التحريض الخارجي، أم لا.

ما يفيد اليوم هو التفكّر في ما يمكن أن يخرج سوريا من محنتها. فهناك سلطة قائمة عملت منذ البداية على معادلة طرفاها: بقاؤها أو تدمير البلد. لكنّها سلطة لها قراءة سياسيّة داخلياً وخارجياً للواقع، من ضمن منطقها، أدقّ من منطق أولئك الذين ادّعوا دعم «الثورة» في سوريا.

وهناك معارضة سياسيّة قامت منذ البداية على أوهام أنّها يمكن أن تدير حراكاً كان في الأساس شعبيّاً وشبابيّاً، لا منّة لها عليه، من دون قراءة منطق الخصم. لقد اعتقدت أنّه يمكنها أن تعتمد على شرعنة دول خارجيّة لهياكلها من دون أن تبحث كيف تبني مؤسسات تخلق ترابطاً عضويّاً بينها وبين الحراك الشعبي، ريادة وتنظيماً، من أجل مقاومة مخطّطات الخصم، لا في زمن النضال السلمي وحسب، بل خاصّة حين انزلقت الأمور إلى الصراع المسلّح.

السلطة القائمة ماضية في صلفها. فها هي تعمل في مناخ الفوضى التي أخذت إليه لتنظيم انتخابات رئاسيّة صوريّة، نتائجها معروفة مسبقاً. وها هي المعارضة السياسيّة غارقة في خلافاتها، تبحث عن قرار مجلس أمن دوليّ لن يأتِ، أو عن تدفّق للسلاح لا يفيد طالما أن لا تنظيم للسلاح ولا تمييز حاسما بين التطرّف والمقاومة. وها هو الحراك الشبابي الشعبي منهمك في الإغاثة، يبتعد أكثر وأكثر عن السياسة.

فكيف الخروج من الاستعصاء القائم؟

فرصة التفاوض السياسيّ على حلّ من خلال «جنيف 2» تتبدّد رويداً رويداً، لأنّ السبيل لمواجهة صلف السلطة هو توافق معارضيها على موقفٍ واحد، ونبذ خلافاتهم، والتخلّي عن منطق أنّ المهمّ هو الحصول على الشرعيّة الدوليّة، لا كمعارضة قائمة على برنامج مشترك، وإنّما كدولة ستحلّ مكان الدولة القائمة. وهذا لا يبدو أنّه سيحصل قريباً.

فرصة الحسم العسكريّ أيضاً تبدو بعيدة المنال. ولا تسمح به حالياً التوازنات الدولية القائمة.

من الأجدى في ظلّ هذا الواقع التوجّه إلى شيء آخر يثبت أنّ زمام المبادرة بيد السوريين، لا غيرهم.

إنّ أيّ خروج من الاستعصاء القائم لا بدّ له أن يلبّي أوّلاً ما تطالب به أغلبيّة السوريين: أي وقف الاقتتال. لكنّنا نعرف بوضوح أنّ النظام القائم لن يتفاوض على ذلك إلاّ مقابل مكاسب سياسيّة. وهنا ربّما تكمن القوّة والريادة في إعلان عن وقفٍ شامل لإطلاق النار من طرف واحد بمبادرة من المعارضة المسلّحة، ولو لفترة وجيزة، بمناسبة الذكرى الثالثة لانطلاق الانتفاضة الشعبيّة. والطلب من الأمم المتحدة، وروسيا والولايات المتحدة سويّة، المساعدة على تثبيت وقف إطلاق النار.

نعم، وقف إطلاق نار من طرفٍ واحد، ليس استسلاماً، ولكن ضمن خطّة متفق عليها على جميع الجبهات كي تتمكّن الجهود الإغاثية من إيصال الطعام لجميع المناطق ويستطيع الناس المحاصرون التقاط أنفاسهم.

السفير

في الذكرى الثالثة للثورة السورية: الصورة والحكايات والحقيقة/ ماجد كيالي

لعبت الصور، ومعها أشرطة الفيديو، دوراً كبيراً في التعريف بالسوريين، بحكاياتهم ومكنوناتهم، بتفاصيلهم الحلوة والمرة، بمشتركاتهم واختلافاتهم، بآلامهم وآمالهم، بتضحياتهم وبطولاتهم، كما عرّفت على بلادهم، التي تبيّن أنها كبيرة جداً وعميقة جداً ومغيّبة جداً.

هكذا أضحت الصورة، طوال الثلاثة أعوام الماضية، جزءاً حقيقياً من الثورة السورية ومن فعالياتها، أي جزءاً من فعل التحرّر، وتخيّل الحرية، عند السوريين. والواقع فهذه المرة الأولى، منذ خمسة عقود، التي يتم فيها كسر احتكار النظام للصورة النمطية التي روّجها عن سوريا، باعتبارها مجرّد ساحة، أو مكانا، يضم حشوداً من البشر تصفّق للأسد، وتهتف له وترفع صوره، وحيث صور الأب، وبعده الابن، تحتل الحيّز العام، في الشوارع والساحات والحدائق والمكاتب والمدارس والجامعات والأسواق والمطارات.

لم يكن هذا الأمر هيّنا إذ أن مجرد التقاط صورة، ناهيك عن نشرها في شبكات التواصل الاجتماعي أو إرسالها إلى محطة فضائية ما، بات بمثابة عملية انتحارية قد تودي بصاحبها إلى الجحيم. فهذا النظام الذي حول سوريا إلى صندوق مغلق، والذي لم يتسامح طوال عمره مع الرأي الأخر، ولا مع كلمة، أو صحيفة، لم يتسامح مع الصورة، إذ بات يفتّش عنها في الموبايلات و»الفلاشات» والكومبيوترات، كأنه يفتش عن سلاح.

على أية حال فقد كسرت الثورة الصندوق المغلق، وكسرت معه احتكار النظام للصورة، وللمجال العام، وفوق هذا وذاك فقد كسرت هيمنته وهيبته، وكان هذا ايذاناً بظهور السوري الجديد، الحرّ، مع كل ما في هذا الظهور من عذابات وفوضى وانفلاش.

في صور السوريين الجدد غدت اللقطة بمثابة لحظة تاريخية، أو ايذانا بتاريخ جديد، هذا بدأ مع الصورة الأولى التي فاجأت العالم، والتي وثقت للمظاهرة الأولى في حي «الحريقة» الدمشقي (17/2/2011) والتي تعرّف العالم عبرها على شعار: «الشعب السوري ما بينذل»، وقتها (وكنت شاهداً على هذا الحدث بالمصادفة) كان المارة يتسابقون على تصوير هذا الحدث العفوي الذي دخل التاريخ بموبايلاتهم، ليصبح بعد دقائق على شبكات التواصل الاجتماعي.

بعد ذلك توالت الصور، من مظاهرة أهالي المعتقلين أمام مبنى وزارة الداخلية (15/3/2011) إلى المظاهرات في ساحة عرنوس أو الميدان، إلى صور انتفاضة أهالي درعا، احتجاجا على اقتلاع اظافر اطفالهم، وهكذا بدأت حكاية الثورة كما باتت ترويها صورها.

طبعاً قد يمكن الحديث هنا عن ألوف أو عشرات ألوف الصور، إذ بالتأكيد أن ثمة لكل سوري حكاية وصورة، لكن ثمة صور أثرت أكثر من غيرها في التعبير عن حال السوريين، وصياغة رؤيتهم لذاتهم، وفي تعريف العالم عليهم.

مثلاً، في الأشهر الأولى للثورة برزت صور المظاهرات العارمة والمدهشة التي استعاد فيها السوريون مجالهم العام، لاسيما باعتصامهم الحاشد في مدينتي حماه وحمص. كما ظهرت في خضم هذه الأحداث صور المتظاهرين وهم يمزّقون صور بشار الأسد المعلقة على مبنى محافظة حماه (7/5/2011)، أو يحطمون تماثيل الأسد الأب، في حمص وحماه، وهي الصور التي تكررت في معظم المدن السورية، وقد تصدرتها صور تدمير التمثالين الكبيرين في الرستن (15/4/2012) ودير الزور (4/9/2012)

وفي 30/3/2011 اشتهرت صورة عضو «مجلس الشعب»، الذي وقف يقول مخاطباً رئيسه: «الوطن العربي قليل عليك وأنت لازم تقود العالم ياسيادة الرئيس»، والتي صورت الواقع الكاريكاتوري لنظام الحكم في سوريا.

لكن أشهر صور في هذه الفترة كانت لكل من احمد البياسي من قرية البيضا، التي تعرض أهلها لتنكيل مهين من قبل قوات النظام، والتي نفاها النظام، إذ قام احمد (15/4/2011) بإبراز هويته أمام الكاميرا في مكان الحدث في تأكيد منه على ماجرى، وهو أمر بالغ الجرأة والخطورة، ومعلوم أن احمد اعتقل ولم يعد أحد يسمع عنه. وثمة صورة أخرى لمحمد أحمد عبد الوهاب الذي صاح من وجعه أمام الكاميرا: «أنا إنسان ماني حيوان..وهالناس كلها متلي» (14/06/2011) ثم صورة جثمان الطفل حمزة الخطيب (27/5/2011)، التي تم التمثيل بها، وصورة المقدم حسين هرموش الذي انشق عن الجيش (9/6/2011) بعد اقحامه في قمع المتظاهرين، وهو الحدث المؤسس لقيام ما عرف بـ»الجيش الحر». وفي 13/11/2011 برزت صورة الدبابة التي قام قائدها بدهس متعمد لجثة مواطن سوري في بلدة البارة (ادلب)، وهي صورة بينت وحشية النظام في تعامله مع البيئات الحاضنة للثورة.

بعد ذلك توالت الصور من تدمير الجامع العمري في درعا إلى صورة الشيخ أحمد الصياصنة، وهو شيخ ضرير اشتهر بمعارضته للنظام، وقد اضطر للمغادرة إلى الأردن (28/1/2012)، بعد أن استشهد ابنه واعتقل إبن آخر له وهُدد بقتل باقي أولاده.

ومع تصاعد المواجهات المسلحة (عام 2012) باتت الصور تأخذ منحى آخر، إذ أضحت تعج بصور الدمار المهول الذي عم المدن السورية، لاسيما حمص وحلب ودرعا ومدن غوطة دمشق، التي قصفت من دون رحمة بالدبابات والصواريخ، والبراميل المتفجرة. وفي هذا الإطار ذاته باتت صور المشردين، النازحين في المدن السورية واللاجئين إلى الاردن ولبنان ومصر وتركيا تحتل حيزاً أكبر بين صور الثورة السورية. وقد بينت هذه الصور الجانب المأساوي الناجم عن الانفجار السوري، وعن تنكر العالم لعذابات السوريين الذين بات مئات الألوف منهم يعيشون في ظروف قاسية وصعبة في مخيمات لا توفر الحد الادنى للعيش، ما اضطر كثير منهم الى ركوب قوارب الموت للخلاص في الطرف الأخر من البحر المتوسط، وهو ما عكسته صور الراحلين في القوارب بكل مرارة وأسى. ويمكن احتساب ضحايا مجزرة الكيماوي (آب/أغسطس 2013)، والصور الـ 50 الف المروعة، التي تصور مصرع الألوف من المعتقلين تحت التعذيب، من اقسى الصور، وأكثرها تعبيرا عن واقع النظام في تعامله مع شعبه.

ثمة صور ذهبت في منحى اخر، وضمنها بالذات صور لافتات «كفر نبل»، التي اكدت تصميم الشعب السوري على ثورته، والتي لم توفر هذه الثورة بالنقد، والتي عبرت عن مستوى راق من الوعي، الممزوج بالسخرية السياسية.

في أواخر العام 2013 برزت صورة الطبيب البريطاني عباس خان الذي قتل تحت التعذيب في سجون النظام، كما برزت الصورة المؤسية لوالدته، التي فجعت كأي ام سورية بولدها، وقد عادت صورتها للتصدر مرة أخرى مع اللافتة الشهيرة التي رفعتها في جنيف، إبان المفاوضات.

وفي هذه الفترة أيضاً باتت صور مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين مكانة تحتل المكانة الأبرز بين الصور السورية بسبب موت العشرات من الجوع، بعد تعرض المخيم لإغلاق تجاوز ستة أشهر، وقد برزت بينها صورة الأهالي المتبقين في المخيم، وهم في طريقهم لتلقي السلال الغذائية، فبدا الحشد في الشارع المدمر كأنه يوم الحشر، أو «يوم القيامة»، وهي صورة نشرتها وكالة فرانس برس نقلاً عن موقع صحيفة «الغارديان».

طبعاً، ثمة صور أخرى، أثرت سلباً على صورة الثورة ضمنها صورة الاعتداء على عبد العزيز الخير في القاهرة (9/11/2011) من قبل اشخاص محسوبين على المعارضة، واختطاف الأب باولو وعبد الله الخليل وفراس الحاج صالح، واللبنانيين الذين كانوا مختطفين في اعزاز، وصور اختطاف راهبات معلولا، واختطاف الناشطة والحقوقية رزان زيتونة وسميرة الخليل ووائل حماده وناظم حمادي.

لكن الصور الأكثر ضررا نجمت عن انفلاش العمل العسكري، ولاسيما وجود جماعات مسلحة لاعلاقة لها بالثورة السورية، وتعمل على الضد من مقاصدها، إذ نجم عن وجود هذه الجماعات بروز صور قاسية جدا اضرت بالثورة وبصورتها أمام شعبها وأمام العالم وضمنها صور الجلد والسحل والقتل بالسلاح الابيض وصورة أبو صقار والملثمين. المشكلة ان هذه الصور تمثل حوادث فردية، أو تتبع لحالات لا تمت للثورة بصلة، إلا انها تعرضت للنفخ والترويج، لتوظيفها في التشويش على الثورة، واثارة الشك بشأن نبل مقاصدها.

المستقبل

في الذكرى الثالثة للثورة السورية: ليبراليّة» بشار الأسد التسلطيّة: قراءة نقديّة في الخطة الخمسيّة العاشرة/ حسن مراد

يُمَثِلُ إندلاعُ ثورةٍ في أي بلدٍ أَكْبرَ مؤشرٍ على إهتراءِ النُظمِ السياسية، الإجتماعية والإقتصادية التي تحكمه. فالثورةُ تَعكِسُ إرادةً شعبيةً للقطعِ مع واقعِ البلادِ الراهنِ عبر صياغةِ عقدٍ إجتماعيٍ جديد.

في كُلِ الثوراتِ تَتراكَمُ عَوامِلُ متعددة لتُوَلِدَ الإنفِجارْ.

بعد ثلاثِ سنوات على إندلاعها، قيلَ الكَثيرْ عن الخَلْفِياتِ الإقتصادية للثَورَةِ السورية، لَكِنْ إذا نَظَرْنا إلى الماضي القَريبْ كي نُشِيرَ إلى العَاملِ الإقتصاديِ المُباشرْ الذي سَرّعَ من وتيرة تَراكُمِ الأسبابِ الإقتصادية، يمكننا القَولْ بأنه التَطْبيقُ المشوّه للخُطةِ الخمسية العاشرة.

خِلالَ حُكْمِ آلِ الأسد لسوريا، عَرِفَتْ البِلادُ ثَلاثَ موجاتٍ من التحرير الإقتصادي: الأولى كانت عند وصولِ حافظ الأسد إلى السلطةِ وإستمرت طِوالَ عقد السبعينات. المَوجَةُ الثَانية التي إِمْتَدَتْ مِنَ العامِ إلى تميزت بإستقرار المُؤَشِراتِ الإقْتِصاديةِ الكُلية، أما المَوجَةُ الثالثة فارتبطت ببشار الأسد وتحديداً مَعِ الخُطَةِ الخَمْسيَةِ العاشرة التي شملت الفترة -.

خِلالَ هذه الموجَةِ الثالثة مِنَ التَحرير بَدَأَتْ تتوفَرُ بيئةٌ إسْتِثْمارِيةٌ جديدة، وقَدَ ساهَمَتْ ثَورَةُ المراسيم بوضْعِ إِطارٍ تَشْريعي لتَنْظيمِ وإِعادة هَيْكَلَةِ بيئةِ الأعْمالِ وفَتْحَ القِطاعاتِ التي تَحْتَكِرُها الدولةُ أمامَ الإسْتِثْمارِ الخاصْ. أَصْبَحَتْ سوريا حينها دولةً جاذِبَةً للإستِثْماراتِ، فتَحالَفَتْ رؤوسُ الأموالِ السوريةِ مع نظيرتها الأجْنَبِيَةِ لا سيما الخليجيةِ منها مستفيدةً من إرتفاعِ سِعْرِ بَرْميلِ النفط بنسبة في المئة بين و، كما شَهِدَتْ سوريا أيضاً عودةً لرؤوسِ الأموالِ السوريةِ من الإِغْتِرابْ. خلال هذه الفترة، بَلَغَ متوسطُ النموِ الإقتصادي السوري خمسة في المئة وقد تميز بثباته وإبتعاده عن التَقَلُباتِ الحادة.

إلا أَنَ مَوجاتَ التَحْريرِ الإقتصادي الثَلاثُ هذه لم تَقْتَرِنْ بِأَيِ عَمَلِيةِ إصلاحٍ سياسي، بَلِ إِقْتَصَرَ الإنْفِتَاحُ السياسي على دَمْجِ الشَريحَةِ الإقْتِصادِيةِ الصَاعِدة في السُلْطَةِ بوصْفِهم مُسْتَقلينْ.

كان يُمْكِنُ للخطةِ الخمسيةِ العاشرة أَنْ تُشَكِلَ علامةً فارقةً في مسارِ التخطيطِ التنموي السوري، إذ رَبَطتْ بين النمو الإقتصادي ومَسارِ التَنْمِيةِ مِنْ جهة، والإصْلاحِ المؤسساتي مِنْ جهةٍ أخرى. إلا أَنْ المُؤتَمَرَ العاشِرَ لحِزْبِ البَعْثِ حَذَفَ الشِقَ الإصلاحي المؤسساتي منها، فإِخْتُزِلَ الإصلاحُ الإقتصادي الشامِلُ إلى عَمَليةِ تحريرٍ إنتقائية، وذلك بِحُجَةِ عَدَمِ فواتِ قِطارِ النمو الإقتصادي، فتَحْقيقُ نتائِجَ إقتصادية في إطارٍ مؤسساتيٍ سَليمْ كانَ يتطلبُ مساراً يتراوحُ بين ثمانية وإثني عشر عاماً، فإنساقَ النِظامُ السوري وراءَ النظريةِ القائلة: التجارة الخارجية تَقودُ النمو.

إِخْتزالُ الإِصْلاحِ الإقتصادي إلى مُجَرَدِ عملية تَحْريرٍ أدى إلى غِيْابِ مؤسساتٍ وهيئاتٍ تَضْطَلِعُ بدورٍ رقابيٍ وترعى حُريةَ التَنْافُسِ بينَ الأفرادِ، فكانت النَتيجةُ نشوءَ علَاقةِ تشاركية بين الشبكةِ السياسيةِ – الأمْنِيةِ الحاكمة من جهة وشريحةِ رِجالِ الأَعْمالِ الجديدة من جهةٍ أخرى (خصوصاً أولئك المسيطرين على الشركات القابضة (، فلم تخضع هذه الأخيرة لسُلطَةِ الدولة بل جرى العَكْسُ والسَبَبُ هو النِظامُ السياسي التسلطي الذي أَجْهَضَ الإصلاحَ المؤسساتي، أضف إلى هذا تغييبَ المُجْتَمَعِ المدني على مدى عقود ما ساهمَ بإفتقارِ سوريا للعُنْصُرِ الثالثِ من هذه العلاقة التشاركية، هذا العنصر – وبنتيجةِ سُلْطَتِهِ الرَقابية – يَحولُ دونَ نشوءِ علاقةٍ زبائنية بين الطرفين الآخرَين.

فأَصْبَحَتِ الدولةُ إحدى قوى السوقِ المُتصارِعَة الأمرُ الذي أدى إلى ظهورِ منافسةٍ إحتكاريةٍ، على عَكْسِ ما يقتضيه فَتْحُ بابِ الإستثماراتِ للقطاعِ الخاصْ من حريةٍ في المنافسة على قَدَمِ المساواة.

واِنْسَحَبَتْ هذه العلاقة التشاركية على ما اصْطُلِحَ على تسميته بظاهِرَةِ تَحالُفِ رؤوسِ الأموال التي يُرادُ لها إِظهارَ ديناميكية الإقتصادِ الجاذِبِ للإستثمارات وقُدْرَةِ رَجُلِ الأعمال السوري على التّعولم، عَبْرَ دخوله في مشاريعَ مُشْتَرَكةٍ مع مستثمرين أَجانِبْ. لكن هذه الظاهرة تعودُ بجزءٍ منها إلى إِدْراكِ المُسْتَثْمِرينَ الأَجانبِ لغيابِ المؤسساتِ الكَفيلةِ بحماية مَصْالِحِهِمْ وحقوقهم، إضافةً إلى أَنْ دخولَ السْوقِ السورية يتطلبُ منهم نَسْجَ علاقاتٍ مَعِ الطَبَقةِ الحاكمة، فيكون هذا التَحالُف لإيجادِ مَصالِحَ مُشْتَرَكَةٍ مَعْ رؤوسِ الأَموالِ السورية، لتجيير تلك العلاقة التشاركية لصالح إستثماراتهم الآتية من خارجِ الحدود. فعلى خلاف ما قد يظنه البعض، هذه الظاهرة ليست بالضرورة دليلُ عافيةٍ إقتصادية.

كما أنه وعلى عَكْسِ ما يَتِمُّ الترويج له، هذه البيئة الإقتصادية لَمْ تَجْذِبْ الكَثيرَ من رؤوسِ الأَموالِ الأجنبية، والدَليلُ هو إزديادها الخجول: فبعدما كانت تساوي في المئة من الناتِجِ المحلي الإجمالي عام ، أصبحت تساوي في المئة في العام . لذلك فإن الحديث عن تزايدٍ كبير في الاستثمار الأجنبي المباشر، فيه بَعْضُ المبالغة.

إذاً، ضِعْفُ النشاطِ الإستثماري في سوريا سببه الأساسي غِيابُ المناخ التنافسي. فتَفعيلُ هذا المناخ لا يقتَصِرْ على إِصدارِ قوانينَ وتشريعات، بل يَحْتاجُ أيضاً إلى إِصْلاحٍ إداريٍ يُسْمَحُ فيه لجميعِ الفِئاتِ الإجتماعية بالمشاركة في صُنْعِ القرارِ الاقتصادي.

مِنْ ناحيةٍ أخرى، ونتيجةَ العلاقةِ التشاركية التي ربطتْ شريحةَ رِجالِ الأَعْمالِ الصاعدة مع الشَبَكَةِ السياسيةِ – الأمنية الحاكمة، لَمْ يَتِمَ توجيه رؤوسِ الأَمْوالِ والإستثمارات في إطارِ خطةِ عَمَلٍ تنموية. فالنمو يَقيسُ المُعَدلْ الكمي (الحجم والكمية) وليس النوعي. بمعنى آخر، التنمية تَحْتاجُ إلى النمو لَكِنَ النمو لا يَقودُ بالضَرورةِ إلى التنمية.

على سَبيلِ المِثالْ، مَشْروعَا بَوابةِ حلب ويعفور السَكَنِيّينْ هدفا إلى الرِبْحِ السريع عَبْرَ تقديمِ خَدماتٍ سكنيةٍ فخمة، فيما الإستراتيجية التنموية كانت تقتضي حَلَّ مُشْكِلَةِ العشوائيات التي يَقْطُنُ فيها بين – في المئة من سُكانِ المُدنِ المليونية.

فكان قِطاعُ الخدماتِ الوِجْهَةُ الأولى للإسْتِثْمارِ مَعْ شبه غِيابٍ للقِطاعِ الصناعي وغِيابٍ تام للقطاعِ الزراعي، وقد عَكَسَ هيثم جود كبير مؤسسي «السورية القابضة» هذه الرؤية عَبْرَ ترتيبه الأولويات الإستثمارية كالتالي: التجارة أولاً، ثم السياحة وأخيراً الصناعة.

على خطٍ موازٍ، توجهت الإستثمارات نحو المناطق الأَكثَرْ نمواً (دمشق، حلب، اللاذقية(، وإبتعدت عن تلك التي تَشْهَدُ مُعدلاتِ نموٍ منخفضةٍ (دير الزور، درعا، الرقة(

سُجّلَ أيضاً – خلال الخطة الخمسية العاشرة – تراجعٌ في الإنفاقِ الاستثماري العام: فبينما كان يساوي في المئة من الناتج المحلي في فترة – ، إنحدرَ إلى في المئة كمعدلٍ وسطي بين و وذلك بخِلافِ ما كان مُخَططاً له في الخطة الخمسية العاشرة وهو في المئة. تركزت أولوياتُ هذا الإنفاقِ على توفيرِ البنيةِ التحتيةِ لقطاعِ الخدمات، أما القطاعات الإنتاجية (الزراعة والصناعة التحويلية ) فكان نصيبها منه ضئيلاً جداً.

تَعكِسُ هذه الأرقامُ دليلاً على إنسحابِ القطاعِ العام من الحياةِ الإقتصادية، بينما كان يُفْتَرَضُ به وِفْقَ الخطة الخمسية أَنْ يَسْتَثمِرَ في المجالات التي يُحْجِمُ القطاعُ الخاص عن الإسْتِثْمارِ فيها.

قد يَتَحدثُ البَعْضُ عن زيادةٍ في الإِستثماراتِ الحكوميةِ ويستندون في ذلكَ إلى عَجْزِ الميزانيةِ الذي قَفَزَ من في المئة إلى ، في المئة بين و، إلا أن فرضية زِيادةِ هذه الإستثماراتْ يَدْحَضُها تقريرُ صُندوقِ النَقدِ الدولي حول الإقتصادِ السوري الصادر عام حيثُ تَمّتْ الإشارةُ فيه إلى أن هَدَفَ الحكومةِ السورية، كان ولا يَزالْ، احتواءَ العَجْزِ الكُليّ إلى أقل من في المئة (من إجمالي الناتج المحلي) على المدى المتوسط، وتَرْتَكِزُ هذه الإستراتيجية على إِسْتِحْداثِ دعائمَ جديدة، أَهَمُها الضريبة على القيمة المضافة، ضَبطُ الإنفاقِ العام وإعادةُ النَظَرِ بسياساتِ الدَعْمِ. هذا الأمر يعني أن أي زيادةٍ في الإستثمارات الحكومية هو إستثناءٌ، فرضته الأزمة المالية حينها، فيما القاعدةُ كانت إِنسِحابَ الدولةِ لمَصلَحةِ القطاعِ الخاص وزبائنيته.

بدَورِها، فاقمت السياسةُ الضريبيةُ مِنَ الضغوطاتِ الاجتماعية -الإقتصادية. فقد قامت الحكومةُ السوريةُ بتَخفيضِ الضرائبَ المباشرة على الأرباحِ الحقيقيةِ للشركاتِ لتصل إلى في المئة للشركاتِ المساهمة العامة و في المئة لشركات الأفراد، كما تمت زِيادةُ الضرائبِ غير المباشرة بالإضافةِ إلى ضريبةِ الرواتبِ والأجور، حيث تضاعفت نسبتها إلى الناتجِ المحلي بين و لتَبْلُغَ حوالي . في المئة، وهذه الضرائب تتحملها بِشَكلٍ أساسي الطبقات المتوسطة والفقيرة.

وبالمحصلة، إِنْخَفَضَتْ نِسبةُ الضرائب المباشرة (التي تُعْتَبَرُ أَكثَرَ إِنصافاً من مَنظورِ العدالة الضريبية) إلى الناتج المحلي الإجمالي من في المئة إلى في المئة بين و. رغم ذلك، إِستمَرَّ التَهربْ الضريبي ما إنعَكَسَ تراجعاً في الإيرادات. فعلى الرَغْمِ مِنْ أن مساهمة القِطاعِ الخاص بالناتج المحلي بَلَغَتْ . في المئة عام ، إلا أن إجمالي الضرائب المباشرة التي سَدّدها للخزينةِ العامة بلغت . في المئة من الناتج.

فبدلَ أن تؤدي السياسة الضريبية إلى توزيعِ الدَخْلِ بشكلٍ عادلٍ، لَعِبَتْ دوراً معاكساً: فالمُحَرِكُ الرئيسي للنمو في الاقتصاد السوري هو الاستهلاك وليس الاستثمار. ما يعني أن السياسة الضريبية غير العادلة أَثرتْ سلباً على القدرة الاستهلاكية للمواطن السوري، ما أدى إلى تفويت فرصة تحقيق معدلاتِ نموٍ أَكثرَ إرتفاعاً.

تداخلتْ هذه السياسات مع عَوامِلَ أخرى أدت لزيادةِ الأَوضاعِ سوءًا: فالغيابُ الكاملْ للقطاعِ الزراعي عن إهتماماتِ الشركاتِ القابضة أَلْحَقَ ضرراً كبيراً بهذا القطاع الحيوي للاقتصاد السوري. إِضافةً إلى هذا، شَهِدَتْ سوريا بين و أقصى موجةَ جفافٍ منذ خمسة عقود. وبما أن القطاعَ الزراعي مازال يَعْتَمِدُ بشكلٍ شِبْهِ تام على العَواملِ المناخية، والظُروفِ الجويةِ، ويستعمل الأساليبَ التقليديةِ، إذ لم يَتَحولْ للمكننة أو طُرقِ السقايةِ الحديثة، نتيجةَ غيابِ الإستثمارات اللازمة. فإجتمعت التَقَلباتُ المناخية مع الإرتفاعِ العالمي لأسعارِ السِلَعِ الغذائية حينها والمنافسة الخارجية الشديدة، ما أدى لتحويل الزراعة إلى نَمَطِ إنتاجٍ ثانوي، حتى أنه في بَعْضِ المناطقِ إِسْتَمَرَ النَشاطُ الزراعي كنمطِ حياةٍ وليس كنمطَ إنتاج.

التحولاتُ الديموغرافية ساهمتْ هي الأخرى في عرقلة مسيرتي النمو والتنمية. فنمو الفئة العمرية – (أي لمن هم في سن العمل) كان أعلى من النمو السكاني، ما رفع عدد الداخلين الجدد إلى سوق العمل لحوالي ألف سنوياً في الأعوام الثلاث التي سبقت الثورة. من الطبيعي أن تتجلى مشكِلَةُ البطالةِ حين يَشْهَدُ الإقتصادُ زيادةً ديموغرافيةً في ظلِّ غيابٍ للنمو الإقتصادي المطلوب، فبلغَ مُعَدَّلُ البطالة في المئة عام بحسب المكتب المركزي للإحصاء.

على سبيلِ المِثال، خَسِرَ القطاعُ الزراعي بمفرده حوالي ألف فرصةَ عَمَلٍ بين و، بينما لم يخلق الاقتصاد الوطني سوى ألف فرصة (بمُعَدَّلِ نموٍ هو في المئة) في حينِ كان يَلزَمُ تأمينَ ألف فرصةَ عملٍ، ما مَثّلَ فَجْوةً كبيرةً بين العَرضِ والطلب.

هذه النقطة تؤكِدُ ما تمت الإشارةُ إليه سابقاً حول الإستِقطابِ الضئيلِ لرؤوسِ الأموالِ الأجنبية، بدليلِ أنها لم تكن على المستوى المطلوب لإستيعابِ كاملِ قوة العملِ. وبناءً على وجهة الإستثمارات التي تم الإشارة إليها سابقاً، نستنتج أن شبه الإِهمالِ، الذي لَحِقَ بالقطاع الصناعي شَكّلَ حاجزاً أمام إستيعابِ الهجرةِ الريفية المتزايدة إلى المدينة الناجمة عن الخسائرِ التي لَحِقَتْ بالقطاعِ الزراعي، بسبب إهماله التام، ما زاد الطين بلة.

علاوةً على ذلك، كانت نِسبةُ التَشْغيلِ تَرْتَفِعُ عند حَمَلَةِ الشهاداتِ الإبتدائية وما دون – مقارنةً بنِسبةِ البطالة عند حَمَلَةِ الشهادات الثانوية والجامعية- والسَبَبُ يعود إلى التقنية المنخفضة لمُعْظَمِ منشآت القطاع الخاص، الأمر الذي يُجَنّبْ أَرْبابَ العَمَلِ دَفْعَ أجورٍ مرتفعة. هذه الحالة ساهمت بِدَفْعِ الفئاتِ المتعلمة لأن تُشَكلَ قوام الحركات الإحتجاجية وذلك لقدرتها على الربطِ بين الحقوقِ الاقتصادية، الإجتماعية والسياسية.

إستناداً إلى ما سبق، ليس مستغرباً ألاّ تَنْعَكِسَ هذه الحالة الإقتصادية إيجاباً على المستوى الإنمائي، فمؤشرُ التنمية البشرية بين و سَجّلَ نمواً طفيفاً بلغ حوالي في المئة، إلاّ أن هذا النمو كان دون المُعدّلِ العالمي ما أدى إلى تراجُعِ الترتيب السوري سِتْ درجات (عام إحتلت سوريا المركز عالمياً). السبب الرئيسي لهذا التراجع هو البطء في تَراكُمِ رَأْسِ المالِ البشري وبخاصةً لناحيةِ متوسط سنوات الدراسة ما يُشَكِلُ بالتالي عائقاً أمام نَقْل التكنولوجيا وتطوير أساليبِ الإنتاج والإنتاجية.

لم تبادر حكومات بشار الأسد المتعاقبة إلى معالجة مشكلات القطاع التعليمي، بل على العكس تفاقمَ الوضْعُ سوءًا بسببِ التركيز على التوسع الكمي وليس النوعي، إضافةً إلى أن متوسط الإنفاقِ على البحثِ العلمي كان شديدَ التواضعِ حيث بلغ في المئة من الناتج المحلي الاجمالي. وفقاً للمكتب المركزي الإحصائي، لم تتطور إنتاجية العامل السوري خلال نصف قرن بأكثر من في المئة وذلك على الرغم من كل التقدم التكنولوجي العالمي.

وبما أن سوريا لم تَسْتَفِدْ كثيراً من التَقَدُمِ التكنولوجي العالمي، نستنتجُ أن رؤوسَ الأموالِ الأجنبية التي جذبتها، لم تساهم كثيراً في نَقلِ المعرفة إلى داخل البلاد.

تراجُعْ مؤشر التنمية يعودُ أيضاً إلى سياسةِ النظامِ الصحية حيث إتجه إلى خَصْخَصةِ القطاع الصحي من دون وجود بدائلَ شاملة، ولعل أَبْرَزَ ما قامت به الحكومةُ السورية في هذا الصدد هو إصدارها في العام القانون رقم الذي إعتَبَرَ المشافي الجامعية وحداتٍ إقتصاديةٍ مستقلة تَعْتَمِدُ على مواردها الذاتية.

أدت هذه السياسات إلى تدهورٍ في الأوضاعِ المعيشيةِ للمواطنين، فحسب تقرير UNDP الصادر عام ، يعيش في المئة من السوريين ما دون خطِ الفقر الأعلى ( ليرة سورية للفرد في اليوم.(

قد يلقي البعضُ بمسؤوليةِ التباطؤ في عملية التنمية على عاتِقِ صندوق النقد الدولي وتوصياته في محاولةٍ منهم لرفع المسؤولية عن النظام، لكن هذا الكلام فيه القليل من الواقعية. فأولاً لم تكن توصياتُ الصندوقِ ملزمةً لسوريا، ما يعني أن سياسةَ التحريرِ بالشكلِ الذي رست عليه كانت بإرادةٍ داخليةٍ بحتة.

صحيحٌ أن إِهتِمامَ صندوقِ النقدِ يَنصَبُّ على تعزيز النمو الإقتصادي الكلي حصراً، إلا أنّ الخطأَ الذي وقعت فيه الحكومة السورية هو عدم إستيعابها أن تقليص عجز الموازنة وخفض الدين العام هما السببان المباشران اللذان يدفعان الصندوق لإعتبار الحدّ من الدور الإقتصادي للقطاعِ العام ضرورةً ملحةً، وعلى أساسه يوصي بإعتماد تلك التوصيات. لكن عَجْزَ الموازنة السورية ونسبة الدين العام (إلى الناتج المحلي) كانا منخفضين في السنوات التي شُرِعَ فيها بلبرلة الإقتصاد، فلم يكن هناك من عائق لإستمرار حضورِ القطاع العام وإنفاقه لأَجْلِ القيامِ بإصلاحاتٍ مؤسساتية، خصوصاً وأن البيئة السياسة والإقتصادية السورية كانت بأَمَسِ الحاجةِ إليها.

خلافاً لما هو سائد في الأوساطِ الحكومية، ليس هناك من تعارضٍ بين حَجْم تدخل الحكومة واقتصاد السوق إذا ما كان هذا الأمر مرحلياً ويساهم في تحريرِ الاقتصادِ بوتيرةٍ مستقرة، فالمشكلة السورية ليست بحَجْمِ الدور الحكومي بقَدْرِ ما تتعلق بهشاشة هذا الدور وعيوبه. كان يتوجبُ علِاجَ هذا الأمر عبر عمليةِ اصلاحٍ مؤسساتية تُفْسِحُ المجالَ أمام القطاع الخاص للتمدد، ضمن ضوابط تسمح بتفعيلِ عجلة التنمية.

النظام السوري يتحمل مسؤولية التَمَلُصِ من تنفيذِ الإصلاحات المؤسساتية اللازمة لما قد يرتد عليه سلباً لناحية تقويض سطوته السياسية. فالإصلاحُ المنشود كان سيسمح بوضعِ ضوابطَ للسوق في إطارِ سياسة نموٍ إقتصادي وإستراتيجيةٍ تنمويةٍ تأخذُ في عينِ الإعتبارِ المصلحةَ العامة، وهو ما يتعارضُ مع مصالحَ الشبكةِ السياسيةِ – الأمنيةِ الحاكمة، التي لا يناسبها وجودُ مؤسساتٍ تحدُّ من فسادها، بالإضافةِ إلى أن حريةَ المنافسةِ كانت سَتَسْمَحُ بتشكيلِ طبقةٍ من رجال الأعمال المستقلين عن النظام، الذين يرون مع الوقت أن مصلحتهم تقتضي التخلُصَ من المنظومةِ الإستبداديةِ، لكونها عائقاً أمام تَوَسُعِ أعمالهم.

خطأٌ آخر إرتكبته الحكومة السورية، وهو إِعْطاءُ الأولويةِ لمُحاربة التَضَخُمِ الذي بلغ . في المئة عام . من الطبيعي أن تُرَكِّزَ السياسةُ النقديةُ على إستقرار الأسعار عندما يكون التَضَخُم كبيراً، ولكن من غير المنطقي التركيز على ذلك عندما تكون المشكلة الأساسية هي الركود الاقتصادي والبطالة.

في مَعْرِضِ دفاعهم عن الأسد، يشيرُ البعض للنمو الإقتصادي الذي تحققه الدكتاتوريات في محاولةٍ لمساواتها بالأَنْظِمَةِ الديموقراطية، حتى أن البعض منهم يذهب أبْعَدَ من ذلك فيتبنى فرضية «لي» (نسبةً لرئيس وزراء سنغافورة السابق لي كوان يو): «تغييب الحقوق السياسية يساعد على تحفيز النمو الإقتصادي والتنمية».

لا أُنْكِرُ أن دولاً غير ديموقراطية يُمْكِنُ أن تَعْرِفَ نمواً إقتصادياً وأن يؤدي بدوره إلى تنمية. إلا أن أَحَدَ أَسْبابِ هذا الأمر هو غِيابُ المؤسساتِ الديموقراطية (مجلس النواب والوزراء) ما يَسْمَحُ لهذه الأنظمة بوضعِ سياساتها الإقتصادية مَوْضِعَ التَنْفيذِ بصورةٍ أسرع، لعَدَمِ حاجتها للمرورِ عبر مؤسساتها التنفيذية والتشريعية، على عَكْسِ الأنظمةِ الديموقراطية التي تَحْكمها قوانينٌ وأَجْهِزَةُ رقابة يَسْتَحيلُ تجاوزها، فعاملُ الوَقْتِ يكون أحياناً في صالحِ الدكتاتوريات، على المدى القصير والمتوسط، لكن ليس على المدى البعيد.

بدوره، أوضَحَ روبرت سولو عبر نظريةِ Catch-Up Effect أنه في العديدِ من الحالاتِ، يمكن تفسير النمو الإقتصادي الكبير بتأخُرِ الدولِ عن معدلاتِ النموِ العالمية، ما يعني أن الإزْدِهارَ الاقتصادي لا يعودُ لكفاءةِ الأنظمةِ الدكتاتورية بقدِر ما يرتبط بحاجةِ البيئةِ الإقتصادية لتدارك تأخرها. أما على المدى البعيد، فيوَضّح سولو أن المحافظةَ على نموٍ إقتصادي ثابت يكون عَبْرَ التَقَدُمِ التكنولوجي، وهو ما تَفْتَقِرُ إليه سوريا كما تمت الإشارةُ سابقاً.

من جانبٍ آخر، رَغْمَ تَعَدُدِ النظريات والأبحاث الإقتصادية التي تعالج توزيع الثروة والعدالةَ الإجتماعية إلا أن فلسفتها السياسية واحدة: كلما ارتفعت قيمةُ الفردِ بنَظَرِ الدولة، كلما زادت العدالةُ في التوزيع. فعندما تنعدم تلك القيمة فبالضرورة ستَنْعَدِمُ معها العدالة الإجتماعية المنشودة. من البديهي القول أن غيابَ الديموقراطيةِ يؤدي إلى إنعدامِ قيمةِ الفردِ بِنَظَرِ السلطة الحاكمة، وهذا ما تجلى في السياسة الضريبية المجحفة.

من خِلالِ الخطةِ الخَمسِيَةِ إبتغت الحكومةُ السوريةُ العبورِ نحو إقتصادِ السوقِ الإجتماعي، إلا أنها سرعان ما إِنْحَرَفَتْ عن هدفها هذا. ففي المحصّلة، إتبعت سوريا سياسةً إقتصاديةً أَقْرَبْ ما تكون لتوصياتِ صندوقِ النقد الدولي حتى لو لم تُعْلِنْ هذا الأمر صراحةً.

رَغْمَ هذا التحول، لم يَتِمَ العَمَلُ على إنتاجِ بيئةٍ مؤسساتيةٍ قادرةٍ على إحتضانِ هذه السياسة، لحَصْدِ النتائج المطلوبة. هذا الأَمْرُ عَكَسَ تخبطاً إستحالَ مَعَهُ تَفْعيلُ الدورةِ الإقتصادية وأدى بالتالي إلى تردٍ إقتصادي – إجتماعي.

إن تَجاهُلَ الإصلاحاتِ السياسةِ ليس أمراً عابراً كما يُسَوّقْ له أَنْصارُ النِظامِ. فحسب أمارتيا صن في كتابه «التنمية حرية»: «بَلورةُ أي خطةٍ إقتصاديةٍ وتنموية تَفْتَرِضُ حواراً وتبادلاً للآراء بين الجِهاتِ المعنية«. حوارٌ إجتماعي كهذا يُحَتّمْ عَدَمَ إنتهاكَ الحقوقِ المدنيةِ والسياسيةِ للأفرادِ والجماعات إذ أن عَدَمُ إنتهاكها يُفْسِحُ المجالَ أمام حريةِ الإعتراضِ على عَمَلِ الحكومةِ، للمطالبةِ بإِصْلاحِ أيِّ خللٍ. ما يدفع الحكومة للتَحَرُكِ لأَجْلِ مَنْعِ وقوعِ كوارثَ اجتماعيةٍ أو الحدِّ من تبعاتها. كما أن إرساءَ نظامٍ ديموقراطي يعطي للشعب حقَ إختيارَ حكامه، ما يعني أنه، ومن حيث المبدأ، تأخذُ الحكومةُ هذا الأمر بعينِ الإعتبارِ، فتسعى لكسبِ ودَّ الناخبين، عبر السعي لتحسين مستوى معيشتهم.

إستناداً إلى فَشَلِ الخطة الخمسية العاشرة، يُمكِنُ القول أن النظامَ الإقتصادي، الذي سادَ في سوريا قبل الثورةِ كان عبارةً عن ليبراليةٍ تسلطية. فرغم التحولاتِ الإقتصادية التي عرفتها البلاد طوال العقودِ الأربعةِ الأخيرة، إلا أن الثابتَ كان سعي النظامِ الدائمِ للتَحَكُمِ بموارد البلاد، كوسيلةِ ضغطٍ على المواطنين بهدفِ إِحْكامِ قَبضَتِهِ على السلطة.

المستقبل

ثلاث سنوات على الأزمة السورية

ابراهيم حميدي

بعد مرور ثلاث سنوات، لا يزال باحثون ومسؤولون غربيون يناقشون في التوصيف الاكاديمي الدقيق للأزمة السورية. وفي مقابل اختلاف آرائهم بين القول انها «انتفاضة» او «ثورة» او «حرب أهلية» مع تحول في أحد جوانبها الى «حرب بالوكالة»، فإن الخطاب الرسمي للنظام السوري ومواليه، بقي مخلصاً لوصفة واحدة وأحادية: انها «مؤامرة». لم يحد النظام كثيراً عن كونها «مؤامرة» وتجلياتها قولاً وفعلاً سواء في الاداء العنيف والعسكري أو في مفردات الخطاب السياسي. وعندما خطف جماعات متشددة للثورة، وتحولها مسلحة كرد فعل على القمع العنيف والعشوائي للنظام، وجد الخطاب ضالته في تقديمها على انها «حرب على الارهاب».

في الذكرى الثالثة، صدر كثير من التقارير الدولية والحقوقية التي تكشف تفاصيل عمق المأساة التي لحقت بالبشر والدمار في البنية التحتية. كما أطلق مسؤولون كثيرون تصريحات سياسية، كان بينهم الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الذي ناشد روسيا وأميركا التحرك لتخليص السوريين من «الكابوس».

اقترحت «الحياة» في هذه المناسبة، الاطلاع على وجهات نظر مختلفة ومقاربات من خبراء وكتّاب غربيين للأزمة السورية ماضياً وحاضراً. خبراء كتبوا عن سورية وواكبوها في العمق في العقود السابقة، من حكم الرئيس الراحل حافظ الاسد الى حكم الرئيس بشار الاسد.

طُلب من ثلاثة خبراء غربيين وروسي تفقد «موضوعهم» السوري، والاجابة عن سؤالين: عندما تنظر الى السنوات الثلاث، كيف تفسر ما حصل وتطوراته من الحراك السلمي الى المواجهة المسلحة؟ وكيف ترى ماهية الحل الذي سينبثق من رحم الأزمة والتفتت الذي تعيشه البلاد وإطاره الزمني؟

هنا إجابات الخبراء الأربعة:

الحل بعقد اجتماعي جديد/ فولكر بيرتس

عام 2011، بدأ النزاع في سورية على شكل تظاهرات سلمية من أجل كرامة الإنسان والإصلاح السياسي. واستخلص نظام الأسد عبره من تونس ومصر واختار اللجوء إلى ما سمّاه بـ «الحلّ الأمني»، أي قمع كلّ تظاهرة بالقوة العسكرية. وأدّى ذلك بدوره إلى حصول انشقاقات في صفوف القوات المسلحة وإلى عسكرة الانتفاضة. ومنذ منتصف العام 2011، تحوّل النزاع إلى حرب أهلية وإلى صراع دامٍ من أجل السلطة في سورية، سرعان ما تطوّر إلى صراع إقليمي من أجل سورية.

إلى ذلك، ازداد الاستقطاب المذهبي، غير أنّ النزاع في سورية ليس عبارة عن حرب طائفية وله أبعاد دولية قوية، لكن الولايات المتحدّة والاتحاد الأوروبي وحتى روسيا تعتبره مشكلة إقليمية لا ترغب في الانجرار إليها.

تسعى القوى الإقليمية وراء مصالحها الجيوسياسية في سورية، إلا أنّ النزاع ليس حرباً بالوكالة. فلا يحارب بشّار الأسد من أجل إيران بل من أجل سلطته الخاصة. كما أنّ معظم الموالين للنظام لا يحاربون من أجل الأسد بل يشعرون بأنّهم مجبرون على الدفاع عن النظام الموجود خوفاً على بقائهم. وتسعى المعارضة الموجّهة نحو الدولة أو المعارضة «الوطنية» إلى الحصول على دعم أوروبا والولايات المتحدّة وتركيا والمملكة العربية السعودية ودول أخرى. فهي لا تحارب من أجل مصالحها بل من أجل سورية أفضل.