من فتنة إلى أخرى/ يونس رزين ()

-1- الأصول والامتدادات

قبل اربع سنوات من الآن، ثارت في المجتمعات العربية، ثائرة الأفراد رافضين الأوضاع القائمة الموسومة بالهشاشة الاقتصادية، وبتسلط أنظمة حكم بعيدة كل البعد عن العدل، وقريبة من اقوى الأنظمة فساداً وديكتاتورية وطغياناً. والناظر في أحوال تلك البلدان التي احتضنت «الربيع العربي»، يتبين له مدى فداحة الأوضاع الاجتماعية التي كانت تنذر، وما زالت، بفوران شعبي بالحجم الذي شاهدناه في الاقطار العربية كافة. غير ان عوامل داخلية وأخرى خارجية منعت هذه «الثورات» العربية من ان تصل الى بر الأمان؛ إذ يصعب، مثلاً، مماثلة «الثورات» العربية بالثورة التي حدثت في فرنسا القرن الثامن عشر؛ إذ تستطيع الدول العظمى، اليوم، التحكم في مسارات الشعوب والدول وفق المصالح التي تراها مناسبة. إضافة الى العوامل الخارجية، التي منعت من تحرير المجتمعات العربية من القبضة الصارمة والحديدية لأنظمة الحكم، ثمة عوامل داخلية، يمكن الاشارة الى اهمها، ومنها: ان المجتمعات العربية لم تتمكن من بلورة نظرة الى ذاتها تسمح لها بشق طريقها نحو الحرية والعدل والديموقراطية والكرامة. نعني بالنظرة، ها هنا، البنية الفوقية الحاضنة لهذه «الثورات»؛ فالمصير الدراماتيكي «للثورات» العربية يبقى متوقعا مع غرق هذه المجتمعات في وحل الوثوقية والدوغمائية، والطائفية والقبلية. اضف الى ذلك الفراغ الحاد في النظريات السياسية التي تسمح لنا بفهم اعمق لمفاهيم مثل: الدولة، الحرية، المجتمع المدني، الفضاء العام..

من كل ما سبق يمكن القول، وبدون كثير مبالغة، ان المجتمعات العربية تظل بعيدة عن الديموقراطية وثقافة حقوق الانسان، ما لم تدمج في ثقافتها مكوناً: الاختلاف والتسامح؛ إذ ما هو التفسير الممكن تقديمه، اليوم، في ما يخص صعود تلك الأشكال من الجماعات الإرهابية والمتطرفة في العالم العربي الإسلامي؟ يتعلق الأمر، لا محالة، ببنية ثقافية وتاريخية ضاربة في القدم. هذه البنية يصعب تخطيها؛ إنها بنية ثقافية تجاوزها رهين بمدى اشباع هذه المجتمعات لروحها بثقافة المواطنة والاختلاف والديموقراطية، ثقافة تبتعد عن أنماط النرجسية والانغلاق على الذات باسم هوية نقية وطاهرة، هوية مقدسة يمكن ان تنبعث في أية لحظة. ان المجتمعات الغربية، تلك التي تعد نموذجا فعالاً للعديد منا، لم تصل الى ما وصلت اليه من تقدم ونمو في لحظة زمنية قصيرة، إنما تأتي لها ذلك بعد صراع مديد مع الذات، مع الإيديولوجيات الهدامة، ومع ثقافة الاستغلال.

وعليه، سنحاول الكشف عن البدايات الأولى المشكلة لما نعيشه اليوم من صراع محموم على السلطة؛ صراع قد تكون اسبابه: دينية، سياسية، اقتصادية، أو قبلية. بهذا المعنى، سيكون اشتغالنا، في هذا المقال، على جدلية الديني والسياسي من خلال دينامية الفتنة التي عرفها الاسلام المبكر؛ وهي الفتنة التي ما زلنا نجر ويلاتها في حياتنا المعاصرة؛ حيث الصراع في المجتمعات العربية الإسلامية على اشده بغية تهديم اركان الدولة باسم الدين والقبيلة والطائفة والمذهب، وما يتبع ذلك من تخلف على جميع المستويات: الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والدينية والعلمية..

سيكون اشتغالنا على الفتنة، من خلال ثلاث حقب زمنية: الأولى؛ يمكن وسمها بما قبل الفتنة؛ وهي اللحظة التي استطاع فيها ظهور النبي في الجزيرة العربية محو النزعات القبلية والنعرات الطائفية في سبيل توحيد الأمة، ويمكن مد هذه المحطة الزمنية الى حدود الخلافة التي تقلدها الشيخان: أبو بكر وعمر. أما الحقبة الثانية، فهي التي عرفت فيها الأمة العربية الاسلامية اشكالا من الفتن والتمزق ما زالت نتائجها تعتمل في السياسة والاجتماع العربيين. في حين مثلت الحقبة الثالثة محاولة لتجاوز الأزمة التي نزلت بثقلها على الوعي العربي الاسلامي، على اعتبار ان هذه الأزمة التي شقت ذلك الوعي ما زالت لم تفارق الواقع السياسي والاجتماعي العربي الاسلامي الى اليوم. ونحن اذ نقسم هذا البحث الى ثلاث محطات زمنية لا نعني ان الفترة الزمنية الأولى، على سبيل المثال، كانت خلواً من بعض الفتن، التي كادت ان تعصف بالاجتماع السياسي الاسلامي؛ كما حدث لحظة وفاة النبي، والجدل الذي كان قائما بين المهاجرين والأنصار حول من له الشرعية في الخلافة، أو «الردة» التي ميزت فترة حكم الخليفة ابي بكر الصديق. كما ان اللحظة الثالثة والتي تم فيها الانتقال من «الخلافة الى الملك العضوض» لم تعرف قطعاً جذرياً مع اشكال الفتن التي ميزت العالم العربي الاسلامي لحظتئذ. في حين سننصرف، في المحطة الثالثة، الى البحث عن المسوغات التي اجتهد كتاب الآداب السلطانية في البحث عنها بغية شرعنة حكم السلاطين، ومن بينها: ضرورة الطاعة ودرء الفتنة، اما الفترة الثانية فهي التي اتفق الجميع على وسمها بالفتنة والانقسام.

[ ما قبل الفتنة: الفترة النبوية

وجدلية الديني والسياسي

إذا كان حد الانسان انه كائن اجتماعي بالطبع، فان القبائل العربية بدورها، لم تخرج عن هذا الحد، حيث كان العرب، في الجزيرة العربية، يعيشون في تجمعات بشرية فرضتها الضرورة الطبيعية والقوانين الناظمة للتجمعات البشرية في كل زمان ومكان. تجمعات انتجت، مثلها في ذلك نظيراتها، منظومة من القيم والعادات والتقاليد والأعراف. غير ان نمط الحياة في الجزيرة العربية سيعرف تغيراً كبيراً ابان ظهور الدعوة النبوية، حيث بدل النبي ـ مدعوما بقوة الهية عظمى ـ من خريطة القيم، ومن موازين القوى. النبي محمد، هذه الشخصية الكاريزمية التي فرضت نفسها على الجميع، شكلت، لا محالة، لغزاً محيراً للعرب وغير العرب، وللمسلمين وغيرهم. وعملت ـ الشخصية المحمدية، من دون ادنى شك، على بعث العرب في ظل مناخ جغرافي يتسم بالقسوة «ربنا إني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة» (سورة ابراهيم). لقد بعث محمد في العرب والعالمين، فأصبحت القبائل العربية امام امر واقع: ثمة الله من جهة، وحده لا شريك له، وثمة الانسان من جهة أخرى؛ وعلى الثاني ان يطيع الأول للظفر بجنة الخلد. وإذا لم تحصل الطاعة فالجزاء جهنم خالداً فيها ابداً. ترغيب وترهيب، آيات مكية بنفس مسالم، حيث تدعو الى الرب بالموعظة الحسنة، وأخرى مدنية تحذيرية. هكذا، جاءت الدعوة النبوية تبعث روحاً جديدة في حياة العرب، روح تريد بث اخلاق مختلفة عن سابقتها مع الاحتفاظ ببعضها: «إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق» احتفاظ وتجاوز: احتفاظ ببعض القيم الأخلاقية، مع احداث لقطيعة تشمل اشكال الوثنية السائدة في «الجالية». انها غاية سامية وهدف نبيل لن يتحقق للبشر الا بارادة من العلي القدير، بتدخل من الله عن طريق ملائكته وباختيار لنبي بشر ليس كالبشر. وإذا صح «ان العصبية ضرورية للملة وبوجودها يتم امر الله منها، وفي الصحيح: «ما بعث الله نبياً الا في منعة من قومه»، فان الناظر في شأن الدعوة النبوية والغايات التي جاءت تؤكد عليها لواجد انها تجاوزت النعرات القبلية الضيقة، حيث عملت على التوحيد بين الجميع، على الرغم من اختلافاتهم الاجتماعية والاقتصادية وانتماءاتهم الى قبائل مختلفة. بهذا المعنى، استطاع النبي الكريم رسم خريطة طريق، بتدخل رباني، مكنته من احتواء السواد الأعظم من الأمة.

قد لا يختلف اثنان في التحولات الكبيرة التي احدثتها الدعوة النبوية في الجزيرة العربية؛ تحولات مست بالأساس نظرة الانسان المؤمن الى العالم، والى الوجود والى تصوراتهم عن الإله؛ إذ لم يعد من الممكن الحديث عن تعدد للآلهة: اللات والعزى ومناة، أو اي شكل من اشكال الطوطمية. لقد جاءت الدعوة النبوية تؤكد على حصول فارق انطولوجي بين الله ككائن متعال منزه «وليس كمثله شيء» «سورة الشورى» والانسان، وبوجود تمايز بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة، حياة ليست الا معبراً الى الدار الآخرة. لهذا، على الانسان المؤمن ان يعي علة وجوده في هذه الحياة والمتمثلة في العبادة، فما خلق الله كل الكائنات الا لتحقيق هذا المبتغى «العبادة» هكذا، رسخت الدعوة النبوية في نفوس المؤمنين الأدوار المنوطة بهم في الحياة: العيش من أجل خدمة رسالة الاسلام التي اوحى بها الله الى رسوله الكريم. هذا الهم الذي حمله الرسول، ومعه جماعة من المهاجرين، سيجد له صدى قوياً في المدينة؛ حيث بدأت معالم الدين الجديد تتقوى في الافراد والجماعات. لقد اصبح للمهاجرين والأنصار هدف مشترك: نصرة النبي محمد تحقيقاً لغاية سامية هي تحقيق كلمة الله. شكل المهاجرون والأنصار، بهذا المعنى، جماعة لم يحتج فيها النبي الى عصبية، «فشان العصبية المراعاة في الاجتماع والافتراق في مجاري العادة لم يكن يومئذ بذلك الاعتبار؛ لأن امر الدين والإسلام كان كله بخوارق العادة من تأليف القلوب عليه واستماتة الناس دونه، وذلك من أجل الأحوال التي كانوا يشاهدونها في حضور الملائكة لنظرهم، وتردد خبر السماء بينهم، وتجدد خطاب الله في كل حادثة تتلى عليهم» وعليه، يصعب على الباحث الفصل، في الفترة المحمدية، بين المجال السياسي الاقتصادي والقضائي والاجتماعي من جهة، والمجال الديني من جهة أخرى. لقد كان المسلمون، بحضور النبي يشقون لأنفسهم اهدافا دنيوية الغاية منها احقاق الحق: الحق الالهي، إننا، ها هنا، امام: «سلطة عليا لله وكاريزما نبوية وجماعة متضامنة هي الأمة وكذلك بروز التشريع وتوطده، وظهور طقس عبادي موحد». لسنا نغفل بعض مظاهر تشكل «الدولة» في الفترة النبوية، فأمر الجهاد يستدعي، بشكل مباشر، تجهيز المجاهدين، واعداد الخطط، كما ان الجهاد يعني، في جزء منه، الظفر بثروات مادية، وهذه تفترض بدورها تدبيراً «اقتصادياً». أضف الى ذلك ان كل تجمع بشري انما يحصل معه نزاع بين الافراد يستدعي وجود مانع ووازع لفض تلك النزاعات، غير ان هذه المظاهر جميعها، التي قد تتلبس لبوساً سياسياً أو اقتصادياً، إنما اصلها ديني؛ هذا الأخير الذي تجسد بدءاً في الشخصية المحمدية، «فمن بدر الى حنين وفيما بعد الى تبوك، مروراً بالاستيلاءات المتتابعة على الواحات اليهودية، لم تقم الدولة النبوية بغير متابعة الهدف نفسه: اخضاع هذه المسيرة الحربية المتواصلة للتعالي الإلهي». الحاصل ان دولة النبي ودولة الخلفاء الراشدين «لم تكن من طراز دول الدنيا، وهي بالأمور النبوية والأحوال الأخروية اشبه. والحق.. ان زيها قد كان زي الأنبياء، وهديها هدي الأنبياء». الاصل هو الله الذي اوحى الى نبيه وحيا سيخط في كتاب هو: القرآن الذي سيصير، بذلك، محور اهتمام المسلمين.

زامنت الدعوة النبوية وجود أنظمة حكم سياسية كالتي عرفتها الدولة الساسانية والدولة البيزنطية؛ حيث خاطب القرشيون محمداً في بداية دعوته: «أتريد ملكاً». ليس يستفاد من هذا القول ان الدعوة النبوية حملت في طياتها مشروعاً سياسياً يبغي بناء دولة دينية؛ وإن حصل وجود بعض معالم ما هو سياسي في الدعوة النبوية، في جانبها المديني، فانما كان بدافع نشر الدعوة، وهذه الأخيرة، في عمقها وروحها، تستهدف الناس جميعا بغض النظر عن عاداتهم وتقاليدهم وأعرافهم وأنظمتهم السياسية وتوجهاتهم الاقتصادية. يتعلق الأمر بوحي الهي يهدف الى اختراق مجريات التاريخ، باضفاء الطابع المطلق على النسبي، والالهي على الانساني، وحي يبغي اخراج الفرد من حال الحيوان الى حال الانسان. والناظر في الدين الاسلامي، في البواكير الأولى، سيجد مدى الانسجام الحاصل بين الالهي والانساني. بهذا المعنى، يمكن تعريف الدين الاسلامي «من حيث ان الله مبدأه، اذ هو وضع الهي، والرسول هو متلقيه وحامله ومؤيده؛ وأما وسطه فهو الانسان العاقل المكلف؛ وأما غايته فصلاح الانسان وخيره في الحال والمآل، اي في الدنيا الآخرة».

من كل ما سبق، يمكن القول ان الدعوة النبوية اخرجت الوحي من القوة الى الفعل، فاصبح الوحي، بذلك، محرك كل ما يحدث على مستوى الجماعة المؤمنة (الأمة). لا مجال لافتراض سياسة خارج النص الديني، كما لا مجال لافتراض النص الديني بعيداً عن الواقع الذي عايشه المسلمون في صدر الاسلام. وان كان للقرآن اسباب نزول، فمعناه وجود علاقة تأثير متبادلة بين الوحي والواقع، بين العقل المطلق «اللوح المحفوظ» والعقل النسبي «البشري»، غير ان النتيجة التي يخلص اليها الباحث الذي ينتمي الى عصر غير عصر النبي، هي ان الفترة النبوية شكلت حسب اعتقادنا، قطعة من التاريخ جاوزت التاريخ. فترة من الزمن ارتبطت بمحمد، ارتباط هذا الأخير بالله. وعليه، كل حديث عن امكانية بعث الفترة النبوية بعد وفاة النبي، يظل «مستحيلاً» مع غياب الشرط الكافي: محمد بن عبد الله صاحب المعجزة.

لم يمر حين من الدهر على وفاة النبي حتى ارتسمت في الافق بعض مظاهر التصدع في البنيان الذي شيده محمد في المدينة؛ أما الوجه الأبرز الأبين لهذا التصدع فيتجلى في الاختلاف الذي حصل في سقيفة بني ساعدة بين المهاجرين والأنصار حول من لهم الأحقية في خلافة النبي: الذين احتضنوا الدعوة النبوية في الوقت التي عرفت ـ الدعوة النبوية ـ فيه نكران وجحود قبيلته «قريش» أم من لهم السابقة في الإسلام؟ لقد حسم الجدال بين الطرفين بتولية ابي بكر، ولعل العوامل التي رجحت كفته هي: أولاً: اسبقية المهاجرين في اعتناق الإسلام. ثانياً، النزعة القبلية التي وسمت دفاع الأنصار عن احقيتهم في الخلافة؛ حيث تنازلت الأوس، في نهاية المطاف، للمهاجرين نكاية في الخزرج. اضف الى ذلك معرفتهم بأفضلية خلافة ابي بكر، المنتمي الى قبيلة تيم، بدلا من توليتها لشخص ينتمي الى كبريات القبائل القرشية. رابعاً، المرافعة التي قدمها عمر لصالح ابي بكر المهم في كل ما حصل هو ان البيعة تمت، ولو على وجه السرعة، لصالح ابي بكر، فنجت الأمة بذلك في الغفلات من ويلات الانقسام الذي هدد الجسم الاجتماعي والسياسي للأمة. «لكن معركة السلطة التي انتهت، نهاية سلمية، ستتجدد بعد عقدين بصورة دموية. وقبل ذلك، بعيد السقيفة، كان آخرون من الذين احفظتهم وقائع السقيفة ينقسمون. إنهم سادة قريش التاريخيون» الحاصل، ان الأحداث التي ارخت باسم «سقيفة بني ساعدة» توحي لنا ان القبيلة التي حاربتها الدعوة النبوية ظلت مشروعاً لم يكتمل بعد. باعتبار ما سنلحظه من تمرد وثورة هائجين على قبيلة قريش.

-2- تحولات في مسار الخلافة: الفتنة الكبرى

يلحظ المرء، في تتبعه للمسار الذي قطعته دينامية السلطة في العالم العربي الاسلامي، انه كل ما ابتعدنا عن الفترة النبوية، وما تلاها من حكم الشيخين، نسجل اهتزازات عنيفة تضرب، في العمق، نواة السلطة المدينية التي تشكل مركز «الدولة» في الجزيرة العربية، و»في الواقع مع موت عمر، طويت صفحة، صفحة المؤسسين، صفحة الاسلام البطولي النقي».

بعد عقود من الوحدة التي ميزت الكيان الاجتماعي والسياسي للأمة الاسلامية، بفضل دين شكل العمود الفقري لهذا الجسم، ستظهر علامات من النكوص والقهقرى وشت بانهيار الأمة الاسلامية؛ نعني ازمة الخلافة الراشدة التي شهدتها فترة حكم عثمان بن عفان، ونخص بالذكر، هنا، السنوات الست الثانية من حكمه الذي دام اثنتي عشرة سنة، مع العلم ان بوادر هذه الأزمة بدأت في السنوات الست الأولى. فما هي عوامل ومسببات هذه الأزمة التي تعرف في كتب الأخبار والتاريخ بالفتنة؟ لماذا لم تستطع الأمة الإسلامية الحفاظ على الإرث النبوي وإرث الخليفتين. ابي بكر وعمر؟ هل السنوات التي شهدتها الفترة النبوية وفترة الشيخين لم تكن كافية لتقطع بشكل نهائي مع مظاهر القبلية والعصبوية والانحياز الى روابط الدم والقرابة التي جاء الاسلام ينبذها باسم الدين الواحد والإله الواحد؟ هل يمكن الاقرار بالعامل الديني. من دون غيره من العوامل، كعامل حاسم في الأزمة التي حصلت بين عثمان وباقي الجماعة المؤمنة؟ أم ان الأمر يتعلق بتداخل مجموعة العوامل: الدينية والسياسية والقبلية في انفجار الوضع زمن الفتنة؟ يجيبنا ابن قتيبة الدينوري عن جملة هذه الأسئلة بما يلي: «وذكروا انه اجتمع ناس من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فكتبوا كتاباً ذكروا فيه ما خالف فيه عثمان من سنة رسول الله وسنة صاحبيه، وما كان من هبته خُمس افريقية لمروان وفيه حق الله ورسوله… وما كان من تطاوله في البنيان.. وما كان من افشائه العمل والولايات في اهله وبني عمه… وما كان من الوليد بن عقبة بالكوفة اذ صلى بهم الصبح وهو امير عليها سكران اربع ركعات ثم قال لهم: ان شئتم ازيدكم صلاة زدتكم، وتعطيله اقامة الحد عليه، وتأخيره ذلك عنه، وتركه المهاجرين والأنصار لا يستعملهم على شيء ولا يستشيرهم. واستغنى برأيه عن رأيهم.. وما كان ادراره القطائع والأرزاق والأعطيات على اقوام بالمدينة ليست لهم صحبة من النبي عليه الصلاة والسلام.. وما كان من مجاوزته الخيزران الى السوط». بالاضافة الى هذه الأسباب التي حملت مجموعة من الافراد المؤمنين على تكوين جبهة موحدة ومعارضة لسياسة عثمان بن عفان الموسومة: أولاً: بتعطيل أحكام الله وحدوده. ثانياً: المحسوبية والمحاباة الزائدة عن اللزوم لأفراد اسرته دون غيرهم من المهاجرين والأنصار. ثالثاً: مظاهر البذخ والثراء البادية على نمط عيشه.. نجد اسبابا اخرى منها: عمل عثمان على احراق المصاحف في كافة الأمصار والحفاظ على النسخة العثمانية الشيء الذي جعل القراء ينتفضون ضده، التصرف غير المشروع في بيت المال، وأخيراً؛ مظاهر التنكيل والتمثيل بكبار الصحابة لمعارضتهم سياسة عثمان: عبد الله بن مسعود، أبو ذر الغفاري، وعمار بن ياسر الذي «جرى القبض عليه والتنكيل به بشدة…. فكان واحداً من اكثر الذين اججوا بالحقد على عثمان». هذه العوامل وغيرها تم اختزالها في «بدلت وغيرت». بعد هذه التهم الثقيلة التي وجهت الى عثمان، التي تمس شرع الله، لا بد له من اظهار النية الحسنة تجاه «المعارضين» باعلان عثمان توبة تعيده الى «جادة الصواب». غير ان خبراً شاع بين الأفراد مفاده نكث عثمان للوعد الذي قطعه على نفسه بالتوبة جعل الأفراد المناوئين لسياسته يجيشون مقاتلة من مصر والبصرة والكوفة ابتدأت بحصاره، بحيث قطع عنه الماء ومنع من الصلاة في المسجد، وانتهت بموت دراماتيكي له. يروي ابن قتيبة عن جثة عثمان الممددة على باب خشبي «ورأسه يقول: طق طق، فوضعوه في موضع الجنائز، فقام اليهم رجال من الأنصار، فقالوا لا والله لا تصلون عليه». بموت عثمان سجل العرب والمسلمين بداية رسمية للصراع الدامي الذي عرف ذروته مع حروب: الجمل دارت بين أنصار عائشة وطلحة والزبير من جهة، وأنصار علي من جهة أخرى وصفين وهي حرب مدمرة نشأت بين مؤيدي علي وأنصار معاوية بن ابي سفيان والنهروان اباد فيها علي من عرفوا لاحقا بالخوارج. لن ندخل هنا، في تفاصيل ما جرى في كل حرب على حدة، اذ الذي يهمنا، بدرجة أولى، هو الاشارة، الى ان هذه الحروب التي ذهب ضحيتها صحابة رسول الله والآلاف من المسلمين كانت من اجل الدفاع عن شرعية مؤسسة الخلافة التي تقلدها علي بعد عثمان. غير انها لم تلق الترحيب من لدن من كانوا بالأمس أعداء لعثمان (عائشة وطلحة والزبير) فصاروا يطالبون بدمه اشباعا لروح الثأر، وعملاً بحدود الله التي لا تحل دم المسلم الا في ثلاث: «الردة»، و «الزنا»، و»القتل». يتعلق الأمر، إذن، بصراع قبلي وسياسي وديني؛ إذ كل ما ابتعدنا عن الفترة النبوية نلحظ تسييس الدين لصالح القبيلة.

[ من دولة الخلافة الى دولة السلطنة: محاولة لتجاوز الفتنة.

لسنا نجانب الصواب ان قلنا ان كل حديث عن الخلافة أو التنظير لها، بدعوى الاستجابة لواقع، هو ضرب من «الطوبى»، تشبث بمثال ونموذج من نظام حكم ارتبط باشخاص كانت لهم القدرة على تغليب كفة الدين على ملذات الحياة ورغباتها، عاشوا معجزات ربانية بمجاورتهم النبي الكريم. وعليه، كل ابتعاد عن النموذج الذي مثله الرسول والشيخان يقابله دنو من نظام حكم غلب السياسي على الديني، متخذاً من هذا الأخير وسيلة لتبرير الفعل السياسي. بهذا المعنى، تجد كتاب الآداب السلطانية يذكرون بأن نظام الحكم الحقيقي، الذي يتميز بالقدرة على الاستمرار في الزمان، انما هو النظام الذي يجمع بين الدين والملك، بين الشريعة والسلطان. يكتب كتاب الآداب السلطانية عن الدولة السلطانية بعدما ايقنوا ان الخلافة ولت مع اصحابها. ينظرون الى الواقع، الى انظمة الحكم في الرقعة الجغرافية الموسومة بالإسلامية، الى الرعية، الى الجند، إلى كيفية تدبير الخراج… فيضطرون بذلك لخفض مستوى المطالب. لا يكررون على مسامع السلطان والملك ضرورة العودة الى الخلافة بقدر ما يتوجهون اليه بمجموعة من النصائح؛ الغاية منها ترغيب السلطان، وتذكيره بضرورة الدفاع عن الدين، والتشبث ببعض من تعاليم النبي التي غابت في نمط حكم العديد من السلاطين. والأهم من ذلك كله، تجنب الفتن. «لا يمتعض السلطان بالضرورة عندما يذكره الفقيه بمحاسن الخلافة، بل يحبذ كلامه ما دام يراه يؤكد في الختام انها، اي الخلافة، تستلزم ثورة خلقية لا يقدر على اذكائها الا الأنبياء. يقول الفقيه ضمنياً: ليس الحكم السلطاني خلافة، فيجيب السلطان: لقد ذهبت الخلافة مع رجالها. فيتفق الجميع ان التنازلات التي يتقدم بها كتاب الآداب السلطانية تتبدى من خلال عدم اكتفائهم بذكر الآيات القرآنية وأحاديث النبي وإجماع الصحابة، بل يتوسلون تجارب الأمم السابقة في الملك واقاويل الفلاسفة في الحكم.

[ في ادعاء حاجة الدولة الى الدين. يجمع كتاب الآداب السلطانية، في حديثهم عن العلاقة الجامعة بين الدين والملك، على ضرورة تأسيس الدولة السلطانية على الدين، وعلى احترام مقتضيات الشرع؛ ذلك ان الملك يتعرض، لا محالة للفناء، والنظام للزوال ما لم يستند الى الشرع. أما دليل كتاب الآداب السلطانية على وجوب الملك من الحاجة الى الذب عن الدين، إنما يجد اصله في كل من العقل والشرع. ليس من مصلحة السلطان، إذاً، إغفال الأهمية التي يكتسيها الدين في الحفاظ على التوازنات داخل دولة السلطنة، حيث ان حاجة الواحد منهما الى الآخر متبادلة. يقول ابن رضوان: «يقول ابن المعتز: الدين بالملك يقوي، والملك بالدين يبقى، فبقاء الملك بظهور الدين، وظهور الدين بقوة الملك. شعب الأحبار: مثل الاسلام والسلطان والناس كمثل القسطاط والعمود والأطناب والأوتاد، فالفسطاط الإسلام، والعمود السلطان، والأطناب والأوتاد الناس، لا يصلح بعضها الا ببعض». غير ان تفكك الدول المسلمة وطابع الجور الذي اصبح يسم العديد منها، من خلال استثئثار الحكام بالسلطة، فرض على الفقيه السلطاني والأديب اصغاء السمع الى الواقع مع حنين الى نظام خلافة تغيب اسباب وجوده: إذ لم يعد هؤلاء الكتاب يتحرجون في التأكيد على ضرورة العدل في نظام حكم كافر؛ ذلك ان الله إنما ينصر الدولة العادلة مع كفرها ولا ينصر الدولة المسلمة مع جورها.

نظراً لنقط التشابه العديدة التي تسم خطاب كتاب الآداب السلطانية في مقاربتهم لأهم العناصر المشكلة للدولة السلطانية: آداب الملك ـ الراعي، حراسة الرعية، تدبيره للجند، وتقدير الأموال علاقة الدخل بالخرج، سنتوقف مع صاحب تسهيل النظر وتعجيل الظفر ونصيحة الملوك للنظر في جدلية العلاقة بين الملك والدين، او بين السياسي والديني. إذ عمل الماوردي، بكفاءة عالية، على الاحاطة بهذه العلاقة مبرزاً الأشكال الرئيسة التي يتأسس عليها الملك في تثبيت اوائله ومباديه، وإرساء قواعده ومبانيه. علماً ان دولة الماوردي لا تبتعد عن المعنى القرآني الذي حددها في «وتلك الايام نداولها بين الناس» تكون نهايتها حتمية ان هي توسلت الظلم والجور، بدايتها القهر، في حين تكون في مرحلتها الانتقالية لينة. هذه الدولة لا تخرج عن الاطار الطبيعي الذي تعرفه مراحل ظهور واختفاء الاشياء الطبيعة، «وقد شبه المتقدمون الدولة بالثمرة، فإنها تبدو حسنة الملمس، مرة الطعم، ثم تدرك فتلين وتستطاب، ثم تنضج فتكون اقرب للفساد والاستحالة». من خلال عملية استقراء، توسلها الماوردي، سيضع تشخصياً لأقسام الحكم في الأنظمة الملكية، وقد اجملها في ثلاثة: أولها، تأسيس دين، ثانيها، تأسيس قوة، اما ثالثها فتأسيس مال وثروة. لننظر معه في الأس الأول، لأهميته في مقامنا هذا الذي يهم الكشف عن جدلية الديني والسياسي.

يعد الدين من بين المقدمات الاساسية التي يبنى عليها كتاب الآداب السلطانية تصوراتهم للدولة؛ إذ لا مجال للحديث عن دولة عادلة لا تنبني على الشرع. وعليه، ان استشهاد فقيه مثل الماوردي وغيره من كتاب الآداب السلطانية بقول الحكماء: «الملك يبقى على الكفر ولا يبقى على الظلم» لا يعني بأن هذه الدولة ستحظى لدية بالتشجيع، فهي عنده، في سلم القيم، ادنى من دولة الحق. بهذا المعنى يقول: «ولا ينقض هذا القول الاشارة هنا الى قول الحكماء: الملك يبقى على الكفر ولا يبقى على الظلم ما قدمناه من اعتبار الدين في قواعد الملك؛ لأن الكفر تدين بباطل، والايمان تدين بحق، وكلاهما دين معتقد، وان صح احدهما وبطل الآخر. لا مجال، إذا، لافتراض ملك قوي يضمن لذاته الاستمرار في الزمن من دون الاعتماد على الدين، كما ان الضياع مصير الدين ان هو لم يجد الحماية الكافية من طرف الملك.

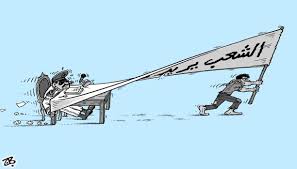

[ جدلية الراعي والرعية: الدعوة الى الطاعة وتجنب الفتنة. يشكل السلطان الراعي، في تراث الآداب السلطانية، قطب رحى الدولة السلطانية؛ هو المبتدأ والمنتهى، علة وجود «الدولة»، تنصيبه أمر مسلم به وبديهي. من ثم، لا حاجة الى الأديب أو الفقيه الذي يتقدم بحزمة من النصائح للملك لتبرير ضرورة تنصيبه كما جرت العادة مع منظري الإمامة او الخلافة الذين يخصون فاتحة مؤلفاتهم للبحث في المبررات الشرعية لهذا التنصيب. غير ان اللافت للانتباه هو الكيفية التي يقدم بها الراعي أو السلطان أو الملك من طرف الأديب السلطاني. لم يعد الأديب السلطاني يتحرج في تذكير الملك بفرادته التي تعلو على العامة والخاصة؛ حيث احيطت به هالة قدسية مردها، في تصور الأديب، لله كما نجده في التراث الاسلامي من جهة «ليس كمثله شيء (سورة الشورى)، «لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا» (سورة الأنبياء)، والافكار التي تناقلوها من خلال معرفتهم بالعهود (عهد اردشير)، ونمط الحكم في الشرق الذي يجعل من الحاكم ابا راعيا لرعية في حاجة الى من يسوس امرها ويعتني بها؛ إذ الرعية كائنات ناقصة غير راشدة. بهذا المعنى، فهم فقيه مثل الماوردي السياسة؛ حيث يقول: «ولهذا المعنى سماهم الحكماء ساسة، إذ محلهم من تسوسهم محل السائس مما يسوسه من البهائم والدواب الناقصة الحال من القيام بأمور انفسها، والعلم بمصالحها ومفاسدها». هذا الفهم الذي يتقدم به صاحب نصيحة الملوك وتسهيل النظر وتعجيل الظفر لأمور السياسة ولعلاقة الحاكم بالمحكومين تجده عند من سبقه مثل الجاحظ في التاج في اخلاق الملوك (المنسوب اليه)، وعند ابن الربيع في سلوك المالك في تدبير الممالك، كما نجده في مؤلفات اللاحقين على الماوردي مثل الفخري في الآداب السلطانية، والدول الإسلامية لابن طباطبا، أو الشهب اللامعة في السياسة النافعة لابن الرضوان، أو بدائع السك في طبائع الملك لابن الأزرق. وعليه، تكون الرعية ملكية تحت تصرف الراعي، «فمن جلالة شأن الملوك وفضائلهم على الرعايا وطبقات الناس ان كل من تحت يدي الملك من رعاياه فان محلهم منه في كثير من محل المملوكين» وحده السلطان ـ الراعي، اذن، من يتمتع بالصفات الانسانية الكاملة التي تقر به من الله، اذ يشترك الاثنان في صفات: العدل، الرحمة، الملك، القهر.. اضف الى ذلك، فان كل مخلوقات الله في ارضه، وكل ما يرتبط بالحياة الدنيا والآخرة غير ذي معنى من دون وجود السلطان؛ إذ هو حجة الله على خلقه، يقول الغزالي: «يسمع في الأخبار: السلكان ظل الله في أرضه، فينبغي ان يعلم ان من أعطاه الله درجة الملوك، وجعله ظله في الأرض، فانه يجب على الخلق محبته ويلزمهم متابعته وطاعته، ولا يجوز لهم معصيته ومنازعته». بهذا المعنى، يشكل السلطان الأصل بينما تشكل الرعية الفرع، وما على الرعية، جلباً لمصالحها المتمثلة في الأمن والعدل وتطبيق الشرع، الا الخضوع التام والمطلق للراعي. فصم تام بين الراعي والرعية، بين أخلاقه وأخلاقها؛ أخلاق الأول تجعل منه كائناً حراً، وإن لم يكن كذلك، بينما أخلاق الثانية هي أخلاق الطاعة والامتثال. وعليه، لا مجال لافتراض امكانية الخروج عن السلطان بالدعوة الى الثورة او العصيان، ففي ذلك خروج عن قوانين الشرع ونواميس الكون، الم يقل الله في القرآن الكريم: «والفتنة اشد من القتل» (سورة البقرة). فإما الطاعة الملازمة للخير والنفع، واما المعصية التي تجر معها ويلات التشتت، والتمزق والفتن. نورد في هذا السياق نصاً لعبد الحميد الكاتب يشدد فيه على ضرورة الطاعة درءاً للفتن، يقول: «ففي طاعة الأئمة في الإسلام، ومناصحتهم على امورهم، والتسليم لما امروا به، مهم كل نعمة فاضلة، وكرامة باقية، وعافية متخللة، وسلامة ظاهرة وباطنة، وقوة باذن الله مانعة، وفي الخلاف عليهم والمعصية لهم ذهاب كل نعمة، وتفرق كل كرامة ومحق كل غنية، وهلاك كل سلامة وألفة، وموت كل عزة وقوة، والدعاء لكل بلية، ومقارفة كل ضلالة، واتباع كل جهالة، واحياء كل بدعة، وإماتة كل سنة، واجتلاب كل ضرر على الأمة، وادبار كل منفعة، والعمل بكل جور باطل، وفناء كل حق». الحاصل ان الواقع العربي الاسلامي، بعد افول نجم الخلافة، انما كان واقع فتن وتمزق وتشتت وصراع طاحن بين ابناء الأمة الواحدة، لهذا تجد كتاب الآداب السلطانية، بنظرتهم الواقعية، يتشبثون، في خطابهم، بما بقي من الدولة السلطانية على الرغم من اقتناعهم ببعدها عن النموذج الذي مثله سلطان النبي والخلفاء الراشدين من بعده.

يمكن القول، تأسيساً على ما سبق، ان واقع الدولة السلطانية وتفكير كتاب الآداب السلطانية في هذه الدولة شدد على السلطان والملك في مقابل الدولة المؤسساتية؛ اذ ترتبط دولة السلطنة بالسلطان، ويحضر تاريخ الدولة السلطانية من خلال اسماء ملوكها. هذا الملك يتمتع بحرية مطلقة في مقابل العبودية التي تسم العامة من الرعية، الغوغاء، القطيع الذي يرتبط، انطولوجياـ بالراعي. اضف الى ذلك الغياب التام للفرد في هذه الدولة. رب معترض يقول اننا نسقط جملة من المفاهيم التي تنتمي الى المجال الحديث والمعاصر على الدولة السلطانية، في حين ان الأصوب هو النظر الى خطاب الآداب السلطانية من خلال المفاهيم الناظمة له، والمبررات الواقعية التي ادت الى انتاج مثل هذا الخطاب؛ بعبارة اخرى لا بد لنا من التماس المبررات والمسوغات التي افرزت خطاب الآداب السلطانية. قد لا نجانب الصواب ان قلنا ان خطاب الآداب السلطانية الذي يمتد، زمنياً، من القرن الثامن الميلادي والى حدود القرن العشرين انما ظل يكرر معطياته نفسها، وينطلق من نفس المرجعيات الناظمة له، كما لو اننا امام خطاب سلطاني يعيش خارج منطق التاريخ الفعلي، تاريخ الوقائع والأحداث المتبدلة والمغيرة. للنظر الى واقع «الاصلاحات» و»التنظيمات» التي عرفتها الدولة السلطانية، ابان الضغوط التي مارستها الدول الأجنبية، سيتبين لنا ان الأمر يهم الجانب الخارجي للدولة السلطانية. اما روح بالمعنى الهيجلي الدولة السلطانية فهي روح مستبدة، متسلطة، تعمل على احتكار السلطة السياسية والدينية. يتعلق الأمر بنص واحد ينكتب مع كل دولة سلطانية عرفتها هذه الرقعة الجغرافية التي تسم نفسها بأنها اسلامية؛ تجد الفقيه والمؤرخ والأديب يمجدون ذات الراعي مع تقديمهم له طرائق التصرف والسلوك الواجب انتهاجها ازاء الأغيار من الخاصة والعامة، اذ مبرر ذلك هو ضرورة الحفاظ على وحدة الأمة درءاً للفتنة التي مزقت جسم الأمة الاسلامية غب مقتل الخليفة الراشد عثمان بن عفان.

[ على سبيل الختم:

يمكن القول على وجه العموم، ان العالم ينقسم الى قسمين كبيرين، يوصف القسم الأول، على المستوى السياسي، بتقعيده لنظام ديموقراطي يحترم حقوق الأفراد السياسية، والاجتماعية والثقافية، يحتكم في تدبير الشأن السياسي الى ما تفرزه صناديق الاقتراع، يحترم كرامة الأفراد وحرياتهم، يظل الانسان هو الفاعل السياسي الأول بعيداً عن التقديس والاسطرة التي يتم اضفاؤها على بعض الأشخاص اصحاب نظرية التفويض الالهي. بجملة إن المجال السياسي في هذا العالم الغربي هو مجال للعقلنة. أما على المستوى الاقتصادي فقد قطع أشواطاً كبيرة بحيث انتهى به الأمر إلى نظامين اقتصاديين كبيرين اقتسما ساحة الصراع الاقتصادي والإيديولوجي: النظام الاقتصادي الاشتراكي، والنظام الاقتصادي الرأسمالي. أما على المستوى الاجتماعي فتعرف شعوب العالم الغربي بميلها نحو الفردانية. وفي ما يخص علاقة مواطني هذا العالم بالحقل الديني فهي علاقة عمودية بين الفرد وخالقه، وذلك احتراماً لمجالين مختلفين: المجال الخاص والمجال العام. أما صورة القسم الثاني من العالم فيصعب وصفها لضبابية معالمها، ونحن نعنى، ها هنا، العالم العربي الإسلامي بالمقارنة بالعالم الغربي، لافتقارها إلى الميكانيزمات العقلانية في تدبير مجالات السياسة والاقتصاد والاجتماع والدين؛ إذ تخضع السياسة إلى المذهبية ومنطق القبيلة، وبادعاء البعض النسب الشريف إلى الرسول، وبالتجسيد الحق للمثال الإلهي. أما في أحسن الأحوال فيرتبط تدبير المجال السياسي بأشخاص بعينهم؛ بحيث يظل استمرار الدولة رهناً بوجودهم. والنتيجة: افتقار العالم العربي الإسلامي إلى نظرية في السياسة تسمح له بتدبير عقلاني للمجال العمومي، بعيداً عن طوبى التفويض الإلهي، والتشبث المرضي بنموذج (نظرية الخلافة) لم يعد قادراً على مواجهة منطق العصر الحديث. وبتعريجنا على الاقتصاد نجده، خلافاً للصورة المزيفة التي تعكسها مظاهر التحديث، يستند، بشكل رئيس، على الريع. أما على المستوى الاجتماعي فيمكن القول، من دون كبير مجازفة، بوفاء البُنية الاجتماعية العربية لمرجعيات ومنطلقات الجماعة المنغلقة على ذاتها؛ الجماعة التي تؤمن، إيمان مطلقاً، «بالهويات القاتلة» و»أوهام الهوية»، الجماعات والطوائف القاتلة لروح المبادرة الفردية. الأنكى من ذلك أن العالم العربي يعيش، اليوم، أشكالاً من الانغلاق والتمذهب والطائفية أصبحت معه «الدولة» الواحدة مهددة باقتتال العديد من الطوائف. وبانتقالنا إلى مجال رابع من المجالات المحددة لمعالم العالم العربي الإسلامي: المجال الديني؛ نخص بالذكر ها هنا، الدين الإسلامي، نجد هذه المجتمعات الموسومة بالظاهرة الدينية تعيش علاقة غير سوية بالدين. أضف إلى ذلك الاستغلال المفرط للدين في الحقل السياسي، وهو استغلال، يشكل، في اعتقادنا، أحد المعوقات الأساس في سلم التقدم والرقي الحضاريين.

وعليه، إن واقع المجتمعات العربية المعاصرة سيظل رهيناً كل الارتهان بالصراع الطائفي والقبلي والمذهبي، وسيظل عرضة للفتن والانقسامات ما لم يحسم في مسألة العلاقة بين الدين والسياسي.

(عن مجلة النهضة المغربية)

() باحث في الفلسفة

المستقبل