أحاديـــث مشتركــــــة خورخي لويس بورخيص وإرنستـو ساباتـو أدار الجلسات وكتب المقدّمات: أورلاندو بارون

بورخيص وساباتو

ذلك الصيف البعيـــد…

«هي ذي دورات الزمن وتقلّباته، يا بورخيص!

ففي الفترة التي كنتُ فيها يافعاً، وهي المرحلة العمرية التي تبدو لي اليوم، بأنّها تنتمي الى ما يُشبه الحلم؛ كانت قصائدك قد أعانتني على تذوّق جمال بوينس إيريس المَمْرور: بدءاً من تلك الأزقّة الواقعة بالأحياء القديمة (بنوافذها ذات القضبان الحديديّة، وآبارها الأندلسيّة)، والى غاية ذلك السّحْر البسيط والمتواضع، الذي بمستطاع الكلّ أن يستغرق في تأمّله، كلما أطال النّظر الى بركة من برك المياه المتواجدة بالضّواحي، مع بزوغ الصباح.

«وحين تعرّفتُ عليك مباشرة بعدها، كان كلانا قد تعلّم كيف يتحدّث عن المدينة المشتركة بيننا، إمّا بكيفية مباشرة، أو تحت ذريعة الحديث عن شوبنهاور، أو هيراقليطس. وبعد ذلك الوقت بسنوات، جاءت السياسة بأحقادها البغيضة، فباعدت بيننا. لكن، وبما أن الأشياء لا تتمايز، إلا حين تكون ـ بالذات ـ متشابهة الأصل، مثلما قال أرسطو؛ فلا يسع المرء إلاّ أن يقول الآن، بأنّ الناس لا تتعارض، إلا بما يحبّه هذا أكثر من ذاك.

«والآن، وبما أنّ كلينا ابتعد (انظر الى ما آلت إليه الأمور!)، فإنّي أودّ أن أهديك هذه الصّفحات، التي شدّ ما رغبتُ في كتابتها، عن موسيقى التانغو. وسأسعد أكثر، حين لا توقظ في دخيلتك لا إزعاجا ولا ضجرا. مع فائق المودّة».

هذا الكلام الذي أورده إرنستو ساباتو في مقدمة كتابه الصادر سنة 1962، عن موسيقى التانغو، لم تقرأه أنيلييس فون دير ليبين، المترجمة الألمانية لخورخي لويس بورخيص، على مسْمع هذا إلا بعد مضي اثنتي عشرة سنة، على صدور الكتاب.

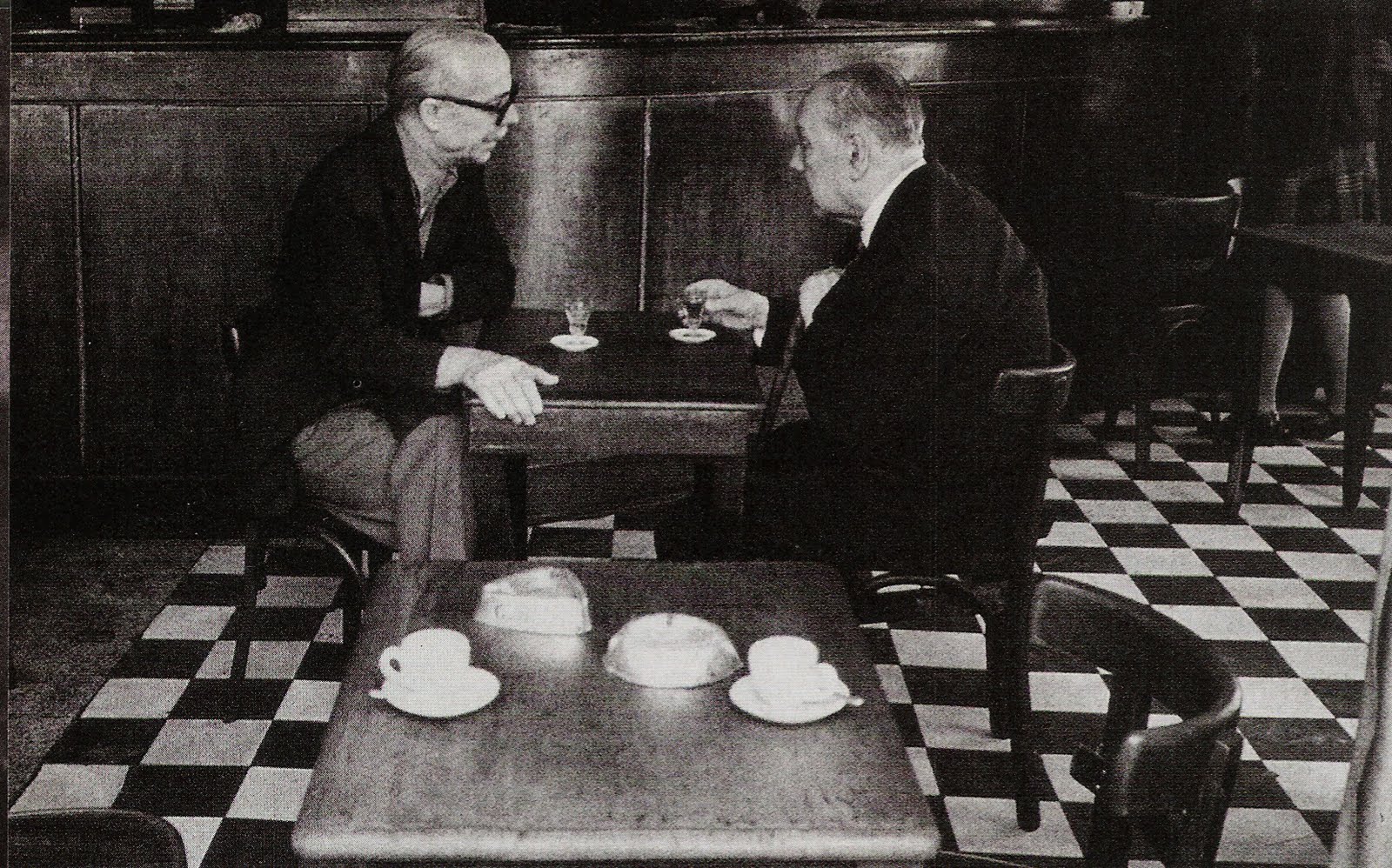

وإذا لم يكن ذلك الماضي، الذي صار تقريباً اليوم في عِداد الزمن الغابر، قد جمع بين الرجليْن بكيفية حميمة؛ فإنّه على الأقل ربطهما الى نفس العشق الأدبي المشمول بهالة السحر، التي ما انفكّت تحيط بمجلّة سور SUR، وغذّته الأحاديث الليليّة الطويلة في ضيافة سيلبينا أوكامبو، وأدولفو بيوي كازاريس؛ حتى إنّهما لمّا التقيا صدفة بالرواق الشرقي لمكتبة لاسيوداد، مساء السابع من أكتوبر 1974، بتواطؤ ودّي من الكُتُبي لويس ألفونسو وثلّة من الأصدقاء الآخرين، الذين احتضنهم جوّ مفعم بالحرارة التي ولّدها تقديم كتاب جديد؛ لم يستطع ساباتو ولا بورخيص أن يخفيا تأثّرهما الشديد: فقد انصرمت على آخر لقاء جمع بينهما، عشرون سنة. فها قد صارت بوينس أيريس تحول بينهما، وتحدّ من تقاطعهما!

في تلك المناسبة، كانت نسخة جميلة ونادرة من رواية «دون كيشوط»، عرضها صديقهما الكُتبيّ بزهو على أنظارهما، قد حثّتهما على التعليق على الكتب المعروضة على الرفوف؛ فانبريا يعبّران من جديد عن إعجابهما، مثلما دأبا على ذلك في الماضي، ولم يفتهما أن يتحدّثا بشكل ودّي، عن المغامرات والوقائع المزعجة، التي لقيها دون كيشوط وسانشو. حينذاك، كان رأي بورخيص في سيرفانتيس قد أخذ في التغيّر، فبدت طريقته في رؤية الأمور ـ بالنسبة الى ساباتو ـ أقوم مما كانت عليه، من قبل. زد على ذلك، أنّه استدرك ما فاته، فشكر صديقه على مقدمة الكتاب أيضاً، التي قرأتها له صديقته الألمانية فيما بعد.

لقد أوحت لي هذه التفاهة البادية بوضوح ـ تفاهة إثبات أنّ هذين الكاتبين اللّذيْن أعْجَبُ بهما لأسباب مختلفة، وحتى متناقضة، قد استطاعا أن يتحاورا بشكل ودّي! ـ بأن أقترح على الرجلين، سلسلة من الحوارات المعمّقة والموسّعة أكثر، يكون من شأنها أن تملأ صفحات كتاب مشترك بينهما. وحين فاتحت خورخي لويس بورخيص في الأمر، بعد أن مضى على ذلك بعض الوقت، أدركت على الفور ـ وقد جلسنا متقابليْن في ركن هادئ من المكتبة ـ مدى ما يستدعيه لديه، الحرص الشديد على التزام الشكليات المزعجة، من نفور وانزعاج. «لا تنادي عليّ بلفظ أستاذ»، تدخّل مقاطعاً طريقتي في الكلام، التي بدت له مفرطة في إظهار علامات الاحترام. “نادني ببورخيص، فقط!”. ثمّ إذا به يقبل بالاقتراح بصدر رحب، دون أي تردّد. وحين التمستُ منه أن يقترح عليّ اسم مفكّر جدير بمشاركتي في تسيير اللقاءات الحواريّة، ردّ عليّ بسخريّة: “لا داعي لذلك، لأنّي أعتمد عليك اعتمادا أعمى”، وشدّد على كلمة أعمى بكيفية تنمّ عن مكر جميل، وكان واثقاً من تأثيرها علي.

بعد ذلك، دعوت ساباتو الى حانة إلداندي، وحاولت أن أقنعه بحجج كانت حقاً زائدة عن اللزوم، من قبيل: أنّ ما من كتاب في الأرجنتين قاطبة، يضمّ محاورة كبرى بين قامتين أدبيتيْن، لهما نفس المقام الفكري، ونفس المجد والحظوة الأدبيين، وأنّ ما أنوي إنجازه، لا يمتّ بصلة الى الكتب الرّائجة، سواء تلك التي تتألّف من حوارات روتينيّة، أو تلك التي تتضمن أسئلة يقدّمها كاتب ناشئ لكاتب مكرّس؛ لكنّ ساباتو، وحتى لا يخمد نار حماستي، لم يول ذلك أي أهميّة. لقد شعرت بأن لقاءه ببورخيص، بعد سنوات طويلة من الانفصال بينهما، قد حرّك مشاعره. “طيّب”، ردّ علي. “حاول فقط أن تعقد بيننا اللقاءات، يوم السبت… ثمّ أفترض بالطبع، بأني أنا من يتعين عليه الالتحاق بسانتوس لوغرياس، حيث مركز المدينة”. وأذكر في معرض هذا السياق، بأن بورخيص زاره لمرّتين أو ثلاث من قبل، بشقته الواقعة بشارع تاكيل، رفقة الرسام كْسول سولار، لكنه لم يزره قطّ في بيته الذي صار يقع بالضاحية البعيدة.

هكذا قبِل الاثنان الدّعوة إذن، دون أي ادّعاء ولا تكلّف، ولا حتّى أيّ حديث عن المقابل المادّي. بالتأكيد، لم يكونا معاً صديقين، ولم يدّعيا أنهما كذلك في يوم ما؛ لكن ثمّة سبباً خفيّاً منحني هذه الفرصة المتواضعة والمميّزة جدّاً، لأكون نقطة اتصال، أو وسيطاً أدبيّاً بينهما.

فكثيراً ما تساءلت في قراري، عن السبب الذي جعلنا في الأرجنتين، لا نحتفظ بالأحاديث الحواريّة المسجّلة، مطبوعة على شكل كُتب؛ وأقصد بالضبط ما دار بين خوسيه هيرنانديز وسارميينتو، وبين مارتنيز إسترادا وإدواردو مالييا، وبين ألفونسينا ستوريني وفيكتوريا أوكامبو، وبين روبيرت أرلت وماريشال، وبين كورتزار وبيوي كازاريس، وحتى بين لوكونيس وبورخيص الشّاب. إنّ فسائل البراري تظل منشدّة دائما الى الصمت، الذي يفصل بين الخصوم غير المتفاهمين في ما بينهم، أكثر مما تظل منشدّة الى الحوار الفكري!

كلّ ما نصّ عليه الرجلان، هو التزام أمر واحد لا غير: عدم الخوض في التجربة السياسية البيرونية، سواء على سبيل الدفاع عنها أو التصدّي لها، ولا حتى الخوض في التوجهات السياسية الحالية كافة. ولمّا أشعرتُ ساباتو بهذا الشرط، قبل به على الفور، رغم أنه أبدى حياله بعض الشك، حين أردف قائلاً: “طيّبْ. إنّما عادة ما تعاود السياسة الدخول من النافذة، أو التسلل من تحت دفّة الباب، في الوقت الذي لا ننتظر فيه عودتها، أبدا!”.

بالتأكيد، هذا الشرط لم يكن يعني الاستخفاف بالوقائع والأحداث اليوميّة، أو ربّما تجاهلها: إذ قبل ثلاثة أشهر فقط عن هذا التاريخ، كان الرئيس بيرون Perón قد مات، مخلفاً شبحه يخيّم وراءه على المشهد السياسي، الى جانب الفوضى التي كانت عارمة. فقد اختطف المسلّحون في تلك الفترة ـ الأسبوع الثاني من أكتوبر 1974، بالضبط ـ ما تبقّى من رفات الجنرال أرامبورو من مقبرة روكوليتا، للضّغط على الحكومة وإرغامها على إعادة جثمان الرّاحلة إيفيتا Evita للأرجنتين، مكفّناً ومعتنى به، بعد أن ظل بإسبانيا. كما كانت تتناهى الى مسمعنا في تلك الآونة، الأصداء المأساويّة المترتبة عن مقتل المفكّر سيلفيو فرونديزي، والجنرال الشيلي برات. فباتت صفارات الإنذار تهدّد باحتلال الأجواء الليليّة، من وقت لآخر. إلا أنّ إصراراً أشبه ما يكون بإصرار العنكبوت، التي تجد متعتها الخاصّة في نسج شباكها وسط العالم المحيط بها، مهما تكن طبيعة ذلك العالم؛ ظلّ يدفع بي الى نسج خيوط شباكي أنا أيضاً، لتقريب الفجوة بين ساباتو وبورخيص، وضمهما الى دائرة العالم المنزاح عمّا يقع من حولنا جميعا. لذلك، تقرّر أن تخضع اللقاءات بين الرّجلين، لجوّ تسوده التلقائيّة والأحاديث العفويّة الأقرب الى الدردشة؛ ورأينا بأنّ عليهما أن يتحدّثا من غير أي خيط ناظم يكون صارماً بين أطراف الأحاديث، تماماً مثلما يحصل مع صديقين قد يتحدّثا عن الربّ والحبّ بجدّ، فيسرع أحدهما على الفور ليحكي للآخر نكتة مفاجئة.

كان بورخيص هو الذي اختار دار إميسي Emecé، لتتولّى نشر الكتاب؛ أمّا تريب الأسماء على ظهر الغلاف، فلم يكن محطّ نزاع ولا منافسة بينهما: اقترح ساباتو أن يرد اسمه بعد بورخيص، فأسرع هذا الى القبول بالاقتراح، مضيفا كأنه يقطّع سطراً شعريّاً: “لأنّ ذلك أفضل للأذن. إنّ من المستحسن دائماً أن يقع التلفّظ ـ كما في النوتات الموسيقية وإيقاع العناوين ـ بالاسم الأشدّ اقتضاباً أولا…”.

كان تأثّري كبيراً حين وقّعتُ على العقد، أسفل اسمي ذانك الهرمين. وفي الحال، شعرت بمدى التفاوت الكبير بين قواي الخاصّة، والمهمّة الموكولة إلي: الجمع بين نهرين دفاقيْن يجريان بشكل متوازٍ، في لقاء أسبوعي.

كانت اللقاءات تستغرق ساعتين، الى ثلاث ساعات في الأسبوع، وقد امتدّت من بداية صيف 1974، الى غاية مارس 1975. وحين أشعرت بورخيص في نهاية اللقاء الأخير، بأنّا نتوفّر على ما يكفي من المادّة اللازمة لإصدار الكتاب، وأنه صار يتعيّن علي منذ ذلك الحين، أن أنهمك في تحويل التسجيلات الصوتيّة الى مادّة مكتوبة، وإطلاع الطرفين معاً على حصيلة ذلك، ثمّ إخضاع هذه الى عملية التركيب اللازمة؛ بدا مغتمّاً، كما لو أنّه حُرم من متعة الاستراحة، التي اعتاد على مذاقها السائغ. “أيكون الوقت قد انتهى فعلا، بهذه السرعة؟!”، ردّد في تذمّر، فردّ عليه ساباتو مازحاً، وهو يودّعه بالقبلات، على عتبة الشقة: “كان ينبغي على الوقت أن ينتهي في يوم ما، وإلا أفضى بنا الاسترسال في الأحاديث الى ما لا نهاية، الى تأليف كتاب لن يكون إلا سرمديّاً!”.

في بداية هذا المشروع، كان بورخيص في الخامسة والستين، وأنا في الخامسة والثلاثين. ولم نتوقف عن التسجيل إلا صيف 1975، الذي حلّت حرارته بيننا بكيفية مبكّرة. وبمستطاعي أن أستعيد ذهنياً اليوم، تفاصيل تلك الصور التي تجمعت عندي بالمبنى القديم الواقع بشارع مايبو، حيث تقع شقّة الرسّامة المنحدرة من الأورغواي روني نويتينغير، صديقة بورخيص وساباتو المشتركة؛ وهي الشقّة التي تمّت فيها أغلب اللقاءات بيننا: كان بورخيص يجلس ـ شاحب اللون ـ على يميني، وقد اتكأت كلتا يديه على عكازه، بينما عيناه تدوران في محجريهما، وقد غرقتا في الظلال. أمّا ساباتو، فيجلس على يساري، بكيفية تكشف عن انشغال باله، بينما ترصد عيناه كلّ ما كان يتحرّك أمامه.

أمّا في العمارة المجاورة، فكانت السيدة ليونور أسيبيدو دي بورخيص، أمّ الكاتب، تمكث منهكة القوى، وقد رزحت تحت ثقل ما يقارب مائة سنة، الى أن وافتها المنيّة خلال فصل الشتاء، بعد مضي عدّة أشهر عن لقائنا الأخير. ساباتو حضر مراسيم العزاء بلاريكو، وحصل أن رأى الرجلان بعضهما البعض هناك، بالقرب من النعش الذي ضمّ جثمان الأمّ، دون أن يكون أيّ منهما يدرك أنها المرة الأخيرة، التي سيران فيها بعضهما.

وأثناء عمليّة فرز الأحاديث، كنتُ أزور بيت كلّ منهما، بانتظام. ومع كل واحد منهما، كنتُ أتأكّد من سلامة التراكيب وتداخل الأصوات، وأعدّل من كيفية كتابة بعض أسماء الأعلام، خاصة منها الأجنبية، التي جعلها الصوت غير الواضح لآلة التسجيل، التي في حوزتي، غير مسموعة بالشكل اللازم.

وما أن أخذت في رقن الأحاديث، ومعالجتها نصّياً، حتى تبيّن لي بأنّ كلا من ساباتو وبورخيص صار يعمل من جانبه، على ضبط ما يعنيه منها، في معزل عن الآخر. بالطبع، قبلت بهذه المسافة المشتركة بينهما، واحترمتها، وهي مسافة أبعد ما كانت عن التقارب الودّي، الذي عشناه جميعاً، واقتسمناه خلال اللحظات الطويلة التي استغرقتها اللقاءات المسجّلة.

وحين صدر الكتاب سنة 1976، كانت البلاد قد تغيّرت، مثلما تغيّر المجتمع أيضاً. أسقط الجيشُ الحكومة المدنيّة التي كانت تسيّر البلاد، وفُرضتْ حالة حظر التجوّل، وكان على الأدب أن يبحث عن كيفية ما من الكيفيات، للبقاء على قيد الحياة، بعد أن خنقته واقعيّة الاعتماد على لغة السّلاح بشكل مفرط، وحالة الفراغ السياسي، وفرض الرقابة الفكرية.

كذلك، إذن، كان السياق العام الذي صدر فيه الكتاب؛ لكنّ طبعته الأولى سرعان ما نفدت في بضعة أشهر. أمّا بطلا الكتاب، فلم يتكلّم أي منهما عن الآخر مرّة أخرى، وهو ما سمح للزّمن بأن ينسج ـ بشأن ذلك ـ حبكة الألغاز الغامضة، التي توالت علينا فيما بعد. وبهذا، تعيّن علينا أن ننتظر عشرين سنة، حتى يخرج الكتاب مجدّدا الى الوجود، بعدما أعيد طبعه سنة 1996.

وبين ذانك الحدّيْن، كانت الحياة قد مضت بالكلّ في شتى الصّروف. انتحر الكُتبيّ الشابّ لويس ألفونسو، الذي ظلّ يحتفظ بالشريط الذي سجّلنا فيه اللقاء الأول من الأحاديث ـ على سبيل الذكرى ـ بإلقاء نفسه سنة 1981، من فوق عمارة تقع بحيّ أونسي. بعد ذلك بسنوات، توفيت في الأورغواي المترجمة الألمانية أنيلييس فون دير ليبين، مخلّفة وراءها عددا لا يحصى من الرسائل التذكارية التي دارت بين هذين الكاتبين، الى جانب طرائف ونوادر مثيرة أخرى، بخصوص مساعيها الدبلوماسية الحميدة بينهما، أثناء تهيؤنا لهذا الكتاب، الذي يدين لها بفضل كثير. وفي 14 يونيو 1986، توفي بورخيص في جنيف. وفي السنة الماضية [1995]، لقي خورخي ساباتو ـ الابن البكر لإرنستو، وأحد القراء الأوائل لهذا الكتاب ـ حتفه في حادثة سير مروعة ومأساوية، تاركاً والده فريسة آلام ومواجع، لا يشفى منها أحد.

بالتأكيد، آلة التسجيل القديمة من نوع جنرال إلكتريك، لفظت أنفاسها هي الأخرى؛ كما لفظ بيبو أنفاسه الأخيرة أيضاً، وهو القطّ الأبيض الذي حضر معنا حصص التعديل الأخيرة، لمّا كان صاحبه بورخيص يُجلِسُه على ركبتيه، وكان صغير السنّ، ويمرّر يده فوق ظهره، بينما يباشر التعديلات التي يراها مناسبة، على نصّ الأحاديث. كما طالت آثار الزمان كذلك، مصير آلتي الكاتبة من نوع كورونا، التي رقنت بها نصّ الكتاب الأصلي. ثمّ أنا نفسي لم أعد كما كنت: إذ ظهر لي أنّي كنت، في النصوص التي قدّمت بها للقاءات، ميّالاً الى التعبير الأدبي المشبع بحسّ الرومانسية، بينما صرت اليوم ـ ربّما ـ أكثر جنوحا الى الأسلوب الصحفي المفعم بالحياد، حتى ولو كنت أتحسّر على هذه المشاعر التلقائية المكبوتة، التي صار جهاز رقابتي يتحكّم فيها.

لقد أضرّت الانتقالات المتتالية، التي عشت عليها في السنوات الماضيّة، حين اضطررت الى تغيير مقرّات السكنى باستمرار، بالعديد من شرائط التسجيل التي كانت محمولة على منضدة الراديو القديم، من نوع أنتارتيدا، بل إنها أعدمتها إعداما. كما أنّ معظم الأشرطة السالبة للصور، التي التقطها المصوّر الوحيد، نوربيرتو يافيروفسكي، الذي التقط حميمية بعض المشاهد وقت اللقاءات، يظهر اليوم أنها غير موجودة بالكل. إلا أن أرشيف منشورات أتلانتيدا، ما زال يحتفظ على تقرير بشأن الروبورتاج، الذي سمحت به مجموعتنا، حين أخذت اللّقاءات تتوالى بين الكاتبين.

ولشدّ ما تساءلت، وأنا أردّد في قراري هذا السؤال: من أكون أنا حقيقة، لأحظى بمثل هذه الحظوة المغرية، التي جعلت منّي شاهدا؟ لقد أجهدتُ نفسي عن حقّ، لأقلّل من حضوري في مجرى الأحاديث الى أقصى حدّ ممكن، كي لا أخيّب انتظارات القارئ، التي تتلخّص في السماح له بالتلاقي مع بطليْ الكتاب، بشكل حصري ومباشر. وأعتقد أني توفقت الى حد ما في هذا، دون أن يشعر ذلك بالإقصاء.

في الأيام القليلة الماضية، قمت بزيارة للسيدة روني نويتينغر. دخلت الى حجرة الطعام، التي كنّا نجتمع بين ظهرانيها، فبدا لي بأن ما من شيء تغير: المنضدة هي، وقطع الأثاث الانجليزي الطراز، والأواني الفضيّة القديمة، والكراسي ذات المساند العالية مرتبة كعادتها بعناية فائقة، واللوحات الفنية المعلقة على الحيطان، والعتبة الطبيعية التي كنّا نحتفظ بها، حتى نخفّف من وطأة حرارة الصيف. ثمّ انبرت ربّة البيت تذكرني بالعادات، التي كان كلا الرجلين حريصاً عليها: “بورخيص يشرب الماء في كأس من تلك الكؤوس الموضوعة هناك، بينما ساباتو يكرع جرعته من شراب الويسكي، في تلك الكؤوس البلورية المنقوشة. ظل هذا الطقس عندهما ثابتاً، لا يتغيّر”. فجأة، تحرّكت مشاعري بمجرد ما أن حلّ علينا، في حجرة الطعام، ضيف شاب: إنه حفيد ربّة البيت، الذي كان وقتها مجرد طفل صغير، فإذا هو اليوم رجل!

في العمارة المجاورة، أصبح للشقة المتواجدة بالطابق السّادس ملاكين جددا، بعد أن كانت في ملكية آل بورخيص. وخضعت ـ مثلما عاينت ذلك، وأنا أتسلل إليها، متذرّعاً ببعض العلل المغرضة ـ الى تغيير فاضح. وإني لأعتقد جازماً، بأنها لم تعد تحتفظ بأي أثر يذكر لنبات الجيرانيوم، الذي كانت وروده المشعّة بحمرتها الفاقعة، تزيّن الأحواض الموضوعة في الشرفة؛ وهي التي أذِن لي بورخيص ذات يوم، بأن أقطف منها وردة حمراء، أحتفظ بها على سبيل الذكرى. ربّما، ليشكرني على المساعدة التي قدّمتها له، حين أعنته على ترتيب رفوف مكتبته، ذات ظهيرة ماطرة.

وحتى قاعة الشاي القديمة سان جيمس، التي كانت تقع بشارع قرطبة، لم تعد أيضاً هناك؛ وهي تلك القاعة التي فاتني فيها، بسبب خطأ في التوقيت، موعد اللقاء الأول مع بورخيص. كما أني لم أعد أذكر عنوان أغنية البلوز، التي أوصاني أوليسيس بوتي بأن أسمعها لبورخيص، لأنّه هو الذي جعل هذا يكتشفها، ويحبّها.

وحتى جميع تلك الأحاديث العفوية، التي كنّا نواصل الخوض فيها بعشق وحرارة، ونحن نمشي على قارعة الجادّة مايبو، بعد كل حصّة من حصص التسجيل، لم يبق منها إلا الرماد، الذي ما زال دافئا.

وبعد،

يبقى خلود بورخيص، رغم الموت الذي اختطفه…

وشموخ ساباتو الذي صعد نجمه الأسطوري، على إثر الورش الحقوقي الذي فتحه، تحت هذا الشعار الذي لن يمحى: كي لا يتكرّر هذا أبداً Nunca más، وتبقى شهادتي.

ولأجل هذين العملاقين، يبقى هذا الكتاب الفريد من نوعه.

أورلاندو بارون

بوينس أيريس، خريف 1996

14 كانون الأول/دجنبر 1974

أعتقد أنّهما تصافحا. وربّما شدّ أحدهما على ساعد الآخر، أو على كتفه.

أنا متعوّد على التخيّل، أكثر مما أنا معتاد على رؤية الواقع!

على كلّ، كان ينبغي أن يتبادلا هذه العبارات المبتذلة، التي يردّدها كلّ الناس:

ـ مرحباً، بورخيص!

ـ كيف حالك، يا ساباتو؟…

واجبي ـ كشاهد ـ يلزمني بضبط العبارات المتبادلة.

لكن، ما جرى في هذه اللحظة بالذات، يمكن لأي كان (سواء كان كاتباً أو فناناً)، أن يراه في الحلم؛ ومن ثمّ، يكون جديراً بالمرء أن يكترث بالمشاعر المشتركة، أكثر مما يكترث بالكلمات.

أعرف أنهما جاءا عبر ممشى البناية الطويل، يجرّان خطوهما البطيء، وكلّ منهما يمسك بذراع الآخر. لقد لمحت أمامي ظلّيْن، تحوّلا بعد حين الى رجليْن، فرأيت في ذانك الظلّين والرجلين معاً، المحبّة والموت، والعراك والفنّ: بمعنى الحياة كلها شاخصة أمام ناظري!

لم أغتظ لكونهما بالكاد، وجّها إلي التحيّة. (فمن المحتمل أنّهما بالكاد سينتبهان إليّ، لو أنّي انصرفت في تلك الأثناء!).

ثمّ، إذا بالبَكَرة تشرع في الدوران.

بورخيص: متى تعرّفنا على بعضنا البعض؟… متى، يا ترى؟… حين أستغرق في عدّ السنوات، أتيه. على كلّ، أظنّ بأنّ هذا حصل ببيت بيوي كازاريس، على هامش صدور روايته: وحدي والكون.

ساباتو: لا، يا بورخيص. هذا المؤلف صدر سنة 1945 . نحن بالفعل تعارفنا عند بيوي، لكن قبل صدور ذلك الكتاب. تعارفنا على ما أعتقد، حوالي سنة 1940.

بورخيص (وقد استغرقه التفكير): أجل. يا لتلك اللقاءات!… كان بإمكان المرء أن يقضي الليل كلّه، وهو يخوض في أحاديث الأدب أو الفلسفة… كان عالماً مختلفاً.. أمّا اليوم، فالناس كما يقال، تتحدث كثيراً في السياسة. بالنسبة إلي، ما يهمّ هؤلاء هم السّاسة، لا السياسة في ذاتها. أمّا نحن، فكانت تشغلنا أمور أخرى.

ساباتو: أنا سأقول بالأحرى، إننا كنّا نتجاذب أطراف الحديث في كلّ ما كان يفتننا، ويخلب ألبابنا جميعاً: أنا، أنت، بيوي وسيلبينا. وأقصد: الأدب والموسيقى. لكن، هذا لا يعني بالضرورة، أننا لم نكترث بالسياسة. على الأقل، في ما يخصّني أنا بالذات.

بورخيص: ما أردت قوله يا ساباتو، هو أننا لم نكن نحيل في معرض أحاديثنا، على الأخبار العابرة… تلك الأخبار التي تروّج لها الصحف والجرائد اليوميّة.

ساباتو: أجل، هذا صحيح. كنّا نتحدّث في المواضيع المكرّسة. أمّا الخبر اليومي، فمآله الذهاب مع الريح. ليس ثمّة ما هو أجدّ من نسخة الصحيفة التي تصدر في يومها، لكنّها في اليوم الموالي سرعان ما تبلى، وتصبح شديدة القِدَم!

بورخيص: بالتأكيد. لا أحد يعتقد بأنّ على المرء تذكّر ما كُتِب في الصّحف. إنّ الصحيفة لا تكتب إلا لتُنسى، إلاّ لتتعرض ـ عن سبق إصرار ـ للنسيان!

ساباتو: من الأجدى نشر دورية إخبارية في كلّ سنة، أو عند انصرام كلّ قرن، أو حين يستجدّ حادث في غاية الأهمية، فيتعيّن أن يتصدّر الصفحة الأولى مثل هذا العنوان: “اكتشف السيد كريستوف كولومب حديثاً أمريكا!”؛ ثمّ تفرد للمقال ثمانية أعمدة.

بورخيص (ضاحكاً): أجل… أعتقد بأن الأمر كذلك.

ساباتو: ترى، كيف يعقل أن تحدث وقائع فائقة الأهميّة، كلّ يوم؟!

بورخيص: وفوق ذلك، نحن لا نعرف مسبقاً، أيّها سيكتسب أهميته بعد أن يقع. إنّ حادثة صلب المسيح مثلاً، لم تصبح مهمة إلا فيما بعد. أما في حينها، فلم تكن كذلك. لذا، أنا لم أقرأ أبداً ولو صحيفة واحدة، مثلما أوصى بذلك إيميرسن.

ساباتو: وصية من؟

بورخيص: إيميرسن. إنه أوصى بقراءة الكتب، لا الجرائد.

بارون: أود لو سمحتما… أن تتحدّثا عن الفترة، التي كنتما تلتقيان فيها عند بيوي…

بورخيص: عجباً! تتحدث عن هذه الفترة، كما لو كانت تنتمي لعهد غابر! (بدا عليه وكأنّه يتذكّر ذلك العهد). أجل، بالتأكيد، هي فترة بعيدة، إذا نظرنا إليها من زاوية التعاقب الزمني البحتة. ومع ذلك، أشعر بها، وأفكّر فيها، كما لو كانت قد حدثت اليوم. ثمّ إننا نادراً ما كنّا نجتمع.

ساباتو: أليس للزمن وجود بالنسبة إليك؟

بورخيص: بلى، لكني أردت أن أقول… بما أني عشت ذهنيا وسط ذلك الزمن، بالذات… فإنني أشعر به كذلك. أضف الى ذلك، أنّ عمَّي يساعداني على الشعور به كذلك.

يسود الصمت لبرهة طويلة، بعد أن يتوقف تبادل الكلام.

بورخيص: أتذكّر مثلاً المساجلة التي جمعت بين بويدو وفلوريدا، فصارت اليوم شهيرة للغاية. ومع ذلك، لم تكن سوى مزحة، كان وراءها كل من روبيرتو مارياني وإرنستو بلاسيّو.

ساباتو: أتفق معك، يا بورخيص. لكنّ هذه الحقبة ليست حقبتي.

يقول ذلك بنبرة ساخرة.

بورخيص: أجل، أعلم ذلك. لكنّي أذكّر نفسي بهذه المزحة، التي اشترك فيها بويديو وفلوريدا. وضعوني أنا مع فلوريدا، رغم أني فضلت أن أكون الى جانب بويديو. إلا أنهم قالوا لي بأن الأدوار وزّعت من قبل. (ساباتو يبتسم). ولم أكن أنا أستطيع بالطبع تحمّل ذلك، مما جعلني أذعن له مكرها. وكان هناك آخرون، مثل: روبيرتو أرلت ونيكولاس أوليفاري اللذين ينتميان سوية للمجموعتين. كنّا جميعنا نعلم بأن الأمر مزحة. لكن بعض الأساتذة الجامعيون اليوم، جعلوا من هذه المساجلة موضوع بحث أكاديمي في غاية الجدّية. والحال أن كلّ شيء كان وقتها مختلقاً اختلاقاً، لتبرير البوليميك. تذرّع إرنستو بالاسيّو بحجة أنّ المساجلات الأدبيّة شيء شائع كثيراً في فرنسا، وأنّه صار من المتعيّن علينا، حتى نكون في المستوى الأدبي اللائق، أن نقوم بنفس الشيء في بلدنا. تلك إذن مزحة تحوّلت الى برنامج توجيهي للأدب الأرجنتيني!

ساباتو: هل تذكر أنك، الى جانب الأدب والفلسفة، كنت ـ أنت وبيوي ـ شديديْ الرغبة في الانفتاح المعرفي على الرياضيّات؛ على مسألة الزمن، والبُعد الرّابع… وغيرها من المواضيع الأخرى التي خضتما فيها، حول دون Dunne وعالم التسلسل L’univers sériel.

بورخيص (وقد أمسك على رأس العكاز بكلتا راحتيه، وسوّى قليلاً من وضعية الجلوس، فبدا عليه ما يشبه الحماس تقريباً): عفريت! أذكر ذلك، بالتأكيد… وخضنا كذلك في الأعداد المتعدّية، وناقشنا كانتور…

ساباتو: والعود الأبدي، ونيتشه، وبلانكي…

بورخيص: وقبلهم بعدّة قرون، ناقشنا الفيثاغوريّين والرّواقيين!

ساباتو: وعمليات الإحراج apories المنطقي، وأشيل Achille ، والسلحفاة… أجل، كنّا نستمتع جيّداً بذلك. وأذكر لمّا كان بيوي يقرأ على مسامعنا قصص بوستوس دوميك القصيرة، التي كانت حديثة العهد بالصدور. غير أنّ سيلبينا لم يكن يحبّ هذا كثيراً، ولا يستثير حتى ضحكه.

بورخيص: لنقل بالأحرى إنّ سيلبينا كان يقرأ تلك النصوص، برأفة أشبه ما تكون برأفة الأمّهات. بينما كنت أنا أراها، قصصاً ممتعة حقا.

ساباتو: أذكر أيضاً أننا كنّا نتحدث كثيراً عن ستيفنسن، وعن بياضات نصّه. إنّ ما سكت عنه كان أقوى دلالة، ممّا عبّر عنه.

بورخيص: صحيح. كنّا نتحدّث عن بياضات نصّ ستيفنسن… وعن تشيستيرتون وهنري جيمس، كذلك… لا، أنا أعتقد بأننا كنّا نتحدث بشكل أقلّ عن جيمس.

ساباتو: بيبي بيانكو هو من كان مفتونا به!

بورخيص: أجل، وترجم مؤلفه الذي يحمل عنوان: The turn of the Screw، وبالتأكيد عدّل من صيغته. إنّ اختياره لصيغة: دورة أخرى للحزقة، أفضل بكثير من صيغة عنوانه الأصلي: دورة الحزقة. أليس كذلك؟

ساباتو: هذا الاختيار يوضّح فكرة المؤلف بشكل كبير، ويكشف عنها. عكس ما جرى مع كتاب سانت إيكزيبيري: أرض البشرية، الذي نجد أنه ترجم هكذا: أرض الرجال، فأصبح بذلك أقرب ما يكون الى مؤلفات كيروكا وجاك لندن. في حين أن الصيغة الأصلية تريد أن تقول ـ وهي تقول ذلك بكيفية أدبيّة راقية! ـ أرض البشر، أرض هؤلاء العفاريت المسكونين بالنّقص والحاجة، هؤلاء الذين يعيشون على هذا الكوكب. فاختيار هذا المترجم لا يكشف فقط على كونه لا يتقن الفرنسية، وإنما عن أنه لا يدرك أي شيء يذكر عن سانت إيكزيبيري، ولا يفهم مجموع مؤلفاته. وبالمناسبة، ما زلت أذكر شيئاً ممّا كان صدمني في ترجمتك يا بورخيص، لمؤلف أورلاندو لفيرجينيا وولف…

بورخيص (وقد بدا عليه الحزن): أوه! أمّي هي من قام بذلك… بينما اكتفيت أنا بمجرد بمساعدتها.

بورخيص: لكنّك وقّعْتَ الترجمة باسمك. على كلّ حال، ما أردت قوله هو أني عثرت في ثنايا النصّ المترجم، على جملتين فتنتاني، لأنهما بورخيصيّتا الطُبع، أو على الأقل بدتا لي كذلك. تقول أولاهما ما معناه تقريباً، بأن والد أورلاندو بتر رؤوس “خائن هائل”. أما الثانية، فهي حين يعود الكاتب الى أورلاندو، “ويوجّه المسودّة بعنف نحوها”. بالنسبة إلي، لن يخرج هذا أبداً عن الطبع البورخيصي في الأدب، وهو ما دفع بي الى مراجعة النص الأصلي للاستيضاح، فوجدت بأن الكاتبة تقول ـ إن لم تخني الذاكرة ـ شيئاً من قبيل: “قدّم المسودّة لها”.

بورخيص (ضاحكا): هذا والله، صحيح…

ساباتو: ليس في هذا ما يضرّ. بل إنه يعطي الدليل القاطع على أنّ من الأفضل للكاتب، أن تترجم مؤلفاته من طرف كاتب آخر، وإلا تعرض جهده للتلف والطمس، وصارت كتابته بلا طابع يميّزها. أليس كذلك؟ ثمّ إنّي لأذكر في هذا الصّدد، بأنّي حضرت في وقت سابق، لعرض يقدّم مسرحيّة ماكبث. كانت الترجمة التي قدّم بها العرض رديئة جدّاً. لكن هذه لم تكن هي الطامّة الوحيدة، وإنّما رافقت رداءة الترجمة رداءة الديكور وأداء الممثلين أيضاً، الذين ملأوا القاعة، صياحاً زعيقاً! المهم، أني خرجت من ذلك العرض، وأنا مبلبل، بفعل شغفي التراجيدي. لقد انتصر شكسبير بهذا، على الترجمة!

بورخيص: ذلك، لأنّ بعض الترجمات تكون فظيعة… فمثلاً، ثمّة فيلم إنجليزي بعنوان: The Imperfect lady، ترجم عندنا بقدرة قادر إلى: العاهرة. بسبب هذه الترجمة الرديئة، ضاع كلّ ذلك الطعم السائغ للعنوان! حرام أن يُشوَّه العنوانُ بهذه الطريقة، وهو الوسم الذي يأخذ من جهد الكاتب وذهنه، الشيء الكثير. فحين ينتهي الكاتب الى اختيار عنوان ما، من بين الكثير من العناوين المفترضة، فإنّ هذا يعني أنه فكّر في الأمر مليّا. لا أحد ينبغي له أن يعتقد ـ حتى ولو كان المترجم نفسه ـ بأنّه مرخّص له، في شأن تغيير ذلك.

ساباتو: ثمّ أليس العنوان هو بمثابة تلك الاستعارة، التي يُكنّى عليها الكتاب ككل؟ بمقدورنا أن نقول عن الكتاب، ما سبق أن أثبتناه بشأن الأنساق الفلسفية، التي لا تكاد تكون دائماً، سوى مجرد عرض موسّع لاستعارة مركزيّة: مثل استعارة النهر عند هيراقليطس، وكتلة الكرة المستديرة عند بارمنيدس،،، الخ.

بورخيص: هذا صحيح، بالتأكيد؛ على افتراض أنّ العناوين ليست أبداً، ثمرة الصدفة. ثمّ إنّ الكتب ليست هي نفسها في نهاية المطاف، سوى ثمرة صدفة. أليس كذلك؟

بدا وكأن بورخيص يتابع مسار شيء غير محدّد المعالم، في ذاكرته. وبذا، صار يتعين على ساباتو أن يستشعر تلك الذكرى، ويدخل على الفور في مجرى المونولوغ، الذي كان بورخيص يحاور به نفسه.

أمامهما ساعات طويلة، ووقت كبير.

بورخيص: في معرض الحديث عن الكتب، يجب أن أشير الى أنّ أول من اهتمّ بمسألة «التشجيع» على تسويق كتبه هنا، هو خوسي هيرنانديز وإنريكي لا ريتا. بعد ذلك، انضاف الى ركبهما جيوروند. الجميع ما زال يذكره، حين كان يذرع شارع فلوريدا، بعد صدور مؤلفه: الفزّاعة El espantapojaros، وهو يحمل في يده فزاعة طيور الدوري… وفي المقابل، كان لوكونوس وغروساك، حين أصدر كلّ منهما كتابه في فترة لاحقة، لا يتحدث عنه إلا في المكتبات، وحسب. أنا شخصيا قمت بنفس التجربة. بثلاثمائة بيسوس، كان والدي هو من أعطانيها، طبعت ثلاثمائة نسخة من ديواني الأول، وأخذت أوزّعها على الأصدقاء. ثمّ ما الذي كان بوسعي فعله وقتها، سوى توزيع النسخ مجانا، على الأصدقاء؟ من ذا الذي كان سيكترث بشابّ في مثل عمري حينها، يدعى بورخيص ويكتب الشعر فوق ذلك؟!

ساباتو: الناشر يطبع للكاتب المكرّس فقط، الذي يتهافت الجميع على اقتناء كتبه! وهذا ما يجعل كلّ بداية محفوفة بالمتاعب. ومع ذلك، فالأمر يبدو اليوم غريبا. حين ننظر الى الكتب المعروضة في واجهة المكتبات، نلاحظ دفقاً هائلاً في الأسماء والعناوين. لابدّ أنّ عدد الكُتاب يفوق بكثير عدد القرّاء! ثمّ، هناك ظاهرة أخرى استحدثت: الأكشاك. في السابق، كان أرلت هو الكاتب الوحيد، الذي بيعت كتبه في الشارع، ما بين سنة 34 و35.

بورخيص (مذهولا): كتُبٌ في الأكشاك؟

ساباتو (مبتسما): أجل. ومن بينها بالطبع، كتبك: مجموعتك ألف، وقصص، والكلاسيكيات الأخرى.

رفع بورخيص رأسه أكثر الى الأعلى، وكأنه يودّ أن يتأكد بكيفية أفضل، مما قيل. بعدها، ندّت عنه حركة استفهام.

ساباتو: أجل، ويبدو لي أنّ من الأحسن لها، أن تكون هناك في الشارع، معروضة على مرأى كلّ عابر.

بورخيص: لكن… لم تكن الأمور بالطبع، تتمّ على هذا النحو سابقا…

ساباتو: ومع ذلك، كان المرء يجد لدى الباعة في متاجر البادية، مثلما حصل في مرحلة ما من تاريخنا، نسخاً من كتاب مارتان فييرّو، تسلّمها هؤلاء الباعة مع مجموع السلع، التي بعثوا بطلبها من بوينس إيريس، فقاموا بعرضها بعد التسليم، الى جانب أكياس الحبوب ولوازم الفلاحة.

بورخيص: هذه المعلومة كان هيرنانديز بالذات هو من أشاعها، أو ربّما اختلقها اختلاقا. إنّ سكّان الباديّة أمّيون.

ساد صمت مطبق، بالكاد يعكّره رنين الكؤوس.

في الشقة، كان الجوّ حارّاً، لكنّا جميعاً لم نعره أي اهتمام، على ما أظن، بحكم أننا نسيناه.

ظلّ صدى الكلمات الأخيرة يرفرف علينا، كطائر في الجو.

بورخيص: مارتان فييرّو… شخصيّة غير نموذجيّة. القصيدة رائعة، بحكم أنّها تأليف فنّي، لكنّ الشخصية ليست كذلك.

أخذت عينا ساباتو الآن، تتفحّصان في وجه بورخيص. بدا كمن رغب في التعقيب، لكنّه فضل في الأخير أن ينتظر.

بورخيص: فييرّو شخصيّة فارّ من الجنديّة، يمدح ـ للمفارقة العجيبة! ـ حياة الجندية. لكن، كلّما ذكرتَ هذا التناقض لأحدهم، إلاّ واغتاظ. حتى ريكاردو روخاس نفسه، يتصدّى للدّفاع عن هذه الشخصية ببراهين واهية، في كتابه: تاريخ الأدب الأرجنتيني. يزعم في هذا الكتاب، بأن قارئ مارتان فييرّو يتخيّل غزوات البرّية، وكيف تأسّست المدن الجديدة. لكن، لا أحد قرأ شيئاً من ذلك، بصراحة، في هذا المؤلّف.

ساباتو: أعتقد بأن فييرّو شخصية غاضب، يتمرّد على الحرب الواقعة على الحدود، كما يتمرّد على الكثير من المظالم، التي شاعت في وقته.

يغمض بورخيص عينيه، ثمّ يعيد فتحهما. يتحرّك قليلاً دون أن يفقد وضعه، الذي كشف فيه عن الاعتداد بالذات، وإن بكيفية ليست عنيفة.

بورخيص: لا، هذا ليس هو رأيي في مارتان فييرّو؛ إنّه ليس متمرّداً. لقد فرّ من الجيش، لأنّه لم يعد يحصل منه على راتب، فغيّر بذلك موقعه، حين انتقل الى صفّ الأعداء، آملاً في المشاركة في غزوات، يغنم فيها بعض الغنائم. كما أن الكاتب هو الآخر، ليس متمرّدا. فقد كان خوسيه هيرنانديز بيوريدون ينتمي للطبقة الأرستقراطيّة المالكة للأراضي، وكان آل لانش وآل أوداوندو من أقربائه. فلو وصفنا فييرّو بـ”الـكوتشو” وقتها، لكان هيرنانديز قد اغتاظ منّا، واستشاط غضباً. فقد كان الـكوتشو [راعي البقر الأرجنتيني] شيئاً عاديّاً، بينما مارتان فييرّو استثناء في البريّة. ولأنّ الـكوتشو المتشرّد والمرتحل هو دوماً استثناء ضمن هذه الفئة بالذات، فإننا لا نتذكّر من هؤلاء إلاّ عناصر نادرة ظلّت استثناء، مثل هرميغا نيغرا [النملة السوداء] الذي مات بلا شك حوالي سنة 1905. إنّ الـكوتشو المتشرّد والمرتحل هو أحد الاستثناءات، ويشبه موقعه ضمن فئته، موقع الزّعيم بين “الزّعران” الصّغار. لقد كانت جدّتي قد رأت ما بين سنة 1872/1873، بعض الجنود الذين حكم عليهم بالتنقل، وفي أقدامهم كرات حديدية. بينما هيرنانديز لم ير شيئاً من ذلك. لقد اعتمد على في كلّ ما كتبه على قراءة الوثائق، التي كان من بينها على الخصوص، كتاب صديقه مانسييّا. لهذا، أنا لا أقبل بأن يقال إنّ مارتان فييرّو نموذج للتمرّد الاجتماعي. إنّه بالأحرى تمرّد ضد ما سمّي وقتها، بوزارة الحربيّة. أنا لا أعتقد بأنّ هيرنانديز كان يتشوّف الى إقامة نظام جديد، يا ساباتو.

ساباتو: أن يكون هيرنانديز من المنتمين للطبقة العليا في المجتمع، فهذا ليس بحجّة عليه. إنّ سان سيمون وماركس وأوين وكروبوتكين، كانوا ينتمون أيضاً إمّا للأرستقراطيّة، أو البورجوازيّة. أنا لم أكن أعرف بأنّ هيرنانديز من أقارب لانش، مثل غيفارا. أما بالنسبة لكتاب مارتان فييرّو، فأعتقد بأنّه يصف منفى الـكوتشو، حين يرتحل فييرّو في الموطن الخاص بالـكوتشو. إنه بذلك يتلو نشيداً مهدًى للفقراء. أنا لا علم لي بالقصد الذي كان هيرنانديز يتوخّاه، ولا بنيّته، حين أخذ في كتابة ذلك المؤلف، وليس من المهم أن أحيط علما بذلك، لأنّ هذا ليس هو المهم. أنت تعلم يا بورخيص، بأنّ النوايا والمقاصد عادة ما تكون متجاوزة في التأليف، حين يتعلّق الأمر بالفنّ. من ما زال يذكر الحماس الوطني الزائد، الذي حرّك وجدان دوستويفسكي، ودفع به الى تأليف كتاب ضد الإفراط في الكحول بروسيا ـ وهو كتاب كان قد أعدّ له هذا العنوان: السكارى! ـ فإذا بالحصيلة: الجريمة والعقاب!

بورخيص: بالتأكيد. لو أن دون كيشوط لم تكن سوى أهجيّة لرواية الفروسيّة، لما استطاعت أن تصير الرواية المعروفة! إنّ المؤلِّف الذي يجزم، حين ينتهي من الكتابة، بأنّه أنجز ما كان يودّ إنجازه قبل البداية في التأليف، يكون عمله حينها خالياً من أية قيمة.

ساباتو: ربّما لا تصلح مشاريع البداية سوى لأن تكون وسيلة للدّفع بنا كي نرتمي فيما بعد، بين أحضان المياه الباطنيّة للكتابة. وبعد ذلك، تشرع قوى أخرى غير واعية في الاشتغال، هي بالتأكيد أعمق وأقوى من الوعي. إنها ما يكشف في المحصلة النهائيّة، عن الحقائق الكبرى. لكن، وحتى أعود مرّة أخرى الى مارتان فييرّو، أجدني متفقاً معك في نقطة واحدة، من مجموع ما سبق أن ذكرته: لا ينبغي لنا اعتبار هذا المؤلف الأدبي بمثابة شهادة احتجاج اجتماعي. أو لا ينبغي لنا بالأحرى، أن نقدّره لبُعده الاجتماعي فقط، لأنه لن يعتبر في هذه الحالة، حتى ولو بلغت قيمته الأخلاقية ما بلغته، مؤلّفاً فنيّاً. أظنّ أنّ مارتان فييرّو لم يصل الى انتزاع صفة كونه مؤلّفاً جيّداً، إلاّ لأنّه تبوّأ ـ انطلاقاً من ذلك التمرّد ـ مستويات عليا، فعبّر بذلك عن بعض المشاكل الروحية الكبرى، التي تشغل بال الإنسان بشكل عام، من قبيل ما يشغل الجميع على اختلاف الحقب والأزمان، كمشكل الوحدة القاتلة، والموت، والظلم، والأمل، وتبدّل أحوال الزمن.

بورخيص (مولياً وجهه شطر الناحية التي يتواجد فيها ساباتو، وهو شديد الاهتمام بما خاض فيه هذا الأخير): أعترف بأن فييرّو شخصيّة حيويّة، وهو الأمر الذي جعلها ـ كما يحدث مع الأشخاص الواقعيين ـ عرضة لأحكام مختلفة جداً، بحسب اختلاف وجهات النظر.

ساباتو: وهنا مكمن التعدّد في التأويلات، التي خضعت لها، سواء من زاوية النظر السوسيولوجية، أو السياسية، أو الميتافيزيقية.

بورخيص (وكأنّه يعتذر): لكنّي لم أصدر قطّ، أي حكم مجحف في حقّ هذا المؤلّف…

ساباتو: في الواقع، ثمّة مجموعة من الريبورتاجات التي أخذت عنك بعض التصريحات… ويبدو لي أن توضيحاً منك لن يكون إلا مرحبا به، في هذه المسألة.

بورخيص: ما قلته هو أنّ من الخطأ اتخاذ مارتان فييرّو بمثابة شخصيّة نموذجيّة. كمن يقدّم ماكبث، على أنّها نموذج للمواطن البريطاني. أليس كذلك؟ إنّها ـ كشخصيّة تراجيديّة ـ رائعة، لكن ليس الى هذا الحدّ، الذي قد يدفعنا الى اعتبارها ممثلة للقيم الأخلاقيّة.

ساباتو: هذا ما يثبت بأنّ على الكاتب الكبير أن لا يخلق شخصيات “صالحة”. فلا راسكولينكوف ولا جوليان سوريل ـ حتى لا نذكر غيرهما ـ بإمكانهما أن يكونا نموذجين “للشخصية الصالحة”، بالمعنى الأخلاقي. ليس هناك على وجه التقريب، أي بطل من أبطال الأدب العظيم، الذي بإمكانه أن يكون كذلك.

بورخيص: ما أغرب هذا! أتذكر الآن نظرية صاغها ماسيدونيو فيرنانديز، رأيت في حينه أنها على غير صواب. قال فيها إن على كلّ بطل روائي أن يكون كائناً لا تشوبه عيوب أخلاقية. وقد رأيت أنّه من الصعب على المرء، أن يكتب أي شيء ذا قيمة، انطلاقاً من منظور أخلاقي خال من عناصر التنازع والتجاذب… إن هذا المنظور قائم على تصوّر مثالي، يأخذ نموذجه من الملحمة.

ساباتـــو: يبدو أنّ هذا مزحة!

بورخيص: لا، إنما هو جدّ. لكن، أليس في هذا تدميرا للرواية، في نهاية المطاف؟

ساباتـــو: يكفي أن يفكّر المرء في أبطال الرواية الكبار. هم دائماً من معشر المهمّشين، ومن فئات أقرب ما تكون الى الفئة الخارجة عن القانون، ومن اللامنتمين Outsiders.

بورخيص: هناك جملة رائعة لكيبلينغ كتبها في نهاية حياته، تقول: “يحقّ للكاتب أن يُنْشئ حكاية خرافيّة، لكن لا يحقّ له أن يحسن التخلّص منها بموعظة النهاية”. والنموذج الذي اختاره للدفاع عن هذه الفكرة، هو الكاتب جوناتان سويفت، الذي أراد إدانة الجنس البشري، فإذا بمؤلفه الموسوم بعنوان: أسفار كيلايفر، ينتهي حتى يومنا هذا، الى مجرد كتاب للأطفال. هذا يعني أنّ الكتاب استمرّ على قيد الحياة، لكنّه خان قصد صاحبه!

ساباتو: من الأمور المعقّدة جدّا، أن يتحول الكِتاب الى مرافعة رهيبة، وإلى مغامرات عجيبة للأطفال، في نفس الوقت. هذا الالتباس شيء متواتر في الرواية.

بورخيص: أفكّر في شيء ما. لنتفق أولا على أنّ إزوب وُجِد، وأنه كتب ما كتبه من خرافات. لكن الذي كان يسليه في ما كتب ربّما، هو حقاً فكرة تكلّم الحيوانات مع بعضها مثل البشر، أكثر مما همّه تضمين المغزى الأخلاقي لخرافاته. إن هذه المواعظ إنما أضيفت لتلك الخرافات، فيما بعد.

ساباتو: لأنّ لا وجود لأيّ مؤلَّف فنّي على الإطلاق، يمكنه أن يدّعي كونه مهذّبا للأخلاق، بالمعنى المثالي للكلمة. وإن كان للمؤلف الفنيّ من نفع يعود على الإنسان بالفائدة، فإنّ “نفعه” ينبغي أن يُفهم على أنه ذلك المعنى العميق جدّاً، لأن الفنون شبيهة كثيراً بما تقدّمه لنا الأحلام، التي دائما ما تكون مهولة على وجه التقريب. ولكون هذا الهول شبيه أيضاً بما في المآسي. وبما أنك ذكرت ماكبث قبل قليل، [فإني أستسمحك في الاستعانة بهذه العبارة الشكسبيرية الجميلة، التي تلخّص الموقف من المؤلفات الفنيّة]: “هي رهيبة، لكنها ناجعة”. وأتساءل ما إذا كان ينبغي لنا أن نحذف لفظة “لكنّها”، واستبدالها بـ: “وإذن”، [حتى تعبر بقوة عن الفكرة التي وددت توضيحها].

بورخيص: من غير أدنى شك. إن ثمة من بين الكتب التي قرأتها، كتاب: النار لهنري باربيس. لقد كتبه صاحبنا، وفي نيته ذمّ الحرب، فإذا بالنتيجة تأتي تقريباً وكأنها تمجيد لها.

ساباتو: لقد اقترح سارمينتو على نفسه أن يؤلّف كتاباً ضد التوحّش، فانتهت به المسألة الى تأليف كتاب متوحّش، لأنّ فاكوندو يعبّر عمّا كان يقرّ في دخيلة سارمينتو: الإنسان المتوحّش. الأنا الآخر لسارمينتو.

بورخيص: أجل، إنّه الكتاب الأكثر تمجيداً للحرب في أدبنا، بحسب عبارة غروساك. إن المبهر في كتاب الفاكوندو هو قوة المشاعر والعواطف. إنّه مليء بالأخطاء التاريخيّة والسوسيولوجيّة، وفيه افتراءات كثيرة، لكنه يبقى كتاباً عظيما.

بورخيص: ليس هناك إلا حالة واحدة يكون فيها المؤلّف بلا قيمة: هي الحالة التي يتطابق فيها الكتاب مع نوايا كاتبه ومقاصده…

ساباتو: إبّان الثورة الفرنسيّة، كانت هناك كتب تسمّى شيئاً من هذا القبيل: هي عذراء وجمهوريّة؛ وهي كتب تتميّز بهذا المنحى الأخلاقي الذي يقدّم منذ العنوان! ولنا أن نتخيّل ما كلّفه ذلك. والأمر لا يتعلق بما حدث في فرنسا وحدها، وإنّما الثورات كلها أخلاقيّة وطهرانيّة. ففي روسيا مثلاً، تمّ تأليف مسرحيّات بعناوين على هذا النحو: سائقة الجرّار النموذجيّة… إنّ الثورات دائما ما تكون على مستوى الفنون، محافظة وأخلاقيّة. فالثورة الفرنسيّة لم تعتبر دولاكروا نموذجاً، وهو الفنان التشكيلي المعروف بميوله الشهوانيّة وبتمرّده، وإنّما أخذت لها الأكاديمي دافيد، الذي يعتبر واحداً من أعضاء مدرسة الصّنعة الكبار.

بورخيص: حين زار برنار شو روسيا، نصح مسؤوليها بإغلاق متحف الثورة. بالطبع، كان المسؤولون عن الثورة، بتقديمهم للنماذج الكبرى المقبولة، يتجنبون إمكانية أن يتأثر الشعب بالنماذج السيئة…

ساباتو: لأنّ الفنّان هو بامتياز، شخص متمرّد. لذلك، فهو لا يحسّ أبداً بالرّاحة، ضمن نطاق الثورة.

بورخيص: أذكر أنّ السينما الثورية الرّوسيّة أنتجت فيلمين عن الأمير إيفان الفظيع: الأول ـ وهو الجيّد ـ كان ضدّ النظام القيصري؛ والثاني كان لفائدة نفس النظام، ودفاعاً عنه، حين أصبح ستالين قيصراً جديداً…

ساباتو: نعرف بأنّنا لا نستطيع أن ننشئ فنّاً عظيماً، إلاّ في نطاق مناخ من الحرّية المطلقة. والعكس هو فنّ خاضع، مسخّر لغايات توافقيّة عامّة، وإذن، هو فنّ زائف. فهو بالتالي غير مفيد للإنسان. في حين أنّ الأحلام مفيدة له، لأنّها حرّة وغير مقيّدة.

بارون: بمناسبة الحديث عن الحرية… ألا تشكّل الشّهرة وذيوع الصّيت ما يمكن أن يعتبر عائقاً لتلك الحرّية؟ ألا تعيقها الشهرة؟ ألا يشلّها ذيوع الصّيت؟ أنا أفكّر هنا، في الكاتب الذي يعترف به معاصروه، فيكرّسونه كاسم شهير… أعتقد بأنّ فان غوغ وكافكا قد استطاعا ـ بحكم أنّهما ظلاّ غير شهيرين في وقتهما ـ أن يُنضجا أعمالهما الفنيّة على نار هادئة، وهما ينعمان بحرّية أكبر… بينما أنتما مشهوران…

بورخيص: لقد كان ليغوناس وداريو مشهوريْن.

ساباتو: إذا كان في جعبة الفنّان شيء مهمّ ممّا يودّ قوله، فإنه لا محالة سيقوله. لا شيء يمكن أن يصدّه، لا الشهرة ولا البوليس السرّي ولا الدّولة. وإنّ التاريخ ليبرهن على ما أقول: كان دوستيوفسكي مشهوراً جدّاً حين كتب رواية الإخوة كارامازوف، فلم تعان جودة ما كتبه من آفة الشّهرة، بشهادة الجميع. مثلما كان تولستوي وتشيكوف وهيمنغواي وفولكنر يحظون بالمجد الأدبي كذلك، حين كتبوا ما كتبوه…

بورخيص: وكذلك مارك توين وبرنار شو.

ساباتو: وثمّة في الحالة النقيض، من لم يصل الى التعريف بنفسه، ولم يستطع مع ذلك أن يؤلف نصوصاً، كان من المفترض بحسب التصوّر الذي طرحته، أن تكون مهمة.

بورخيص: أنا أعرف شخصاً يُعزّي نفسه بترديد هذا القول: إن الفنان الفلان الفلاني والعلان العلاني كانا في عِداد غير المشهورين أيضاً، فصارا اليوم أكثر ذيوعاً وشهرة. هذا الشخص لا يأخذ في حسبانه بأنّ هناك كُتاباً مثيرين للشفقة بقوا مجرد نكرات، أيضا!

ساباتو: كافكا لم يصر مشهورا لسبب بسيط، هو أنّه لم يكن يرغب في نشر مؤلفاته. لنأخذ حالة بورخيص، الذي يعتبر هو الآخر، رغم أنّه اسم مشهور، كاتباً ذا نصوص مستعصيّة.

بورخيص (بخجل): أنا؟

ساباتو (ساخرا): هيّا، دعْك من هذا، يا بورخيص… فكّر كذلك في الشهرة التي تمتّع بها بعض الأدباء ذوي النصوص المستغلقة، من قبيل مالارميه ورامبو، حتى لا نتحدث عن جيمس جويس.

بورخيص: وفيكتور هيغو وبايرون…

ساباتو: ربّما نال بيرون شهرته بسبب طبيعة الحياة، التي عاشها.

بورخيص: أجل، لقد ترك وراءه على الأخصّ، أثر الشخصيّة التي كان يحيا بها… آه! وهناك كذلك أولئك الفلاسفة المشهورون، من كوكبة الفلاسفة الفرنسيين، من قبيل فولتير وروسو.

ساباتو: بالمناسبة، هل أنت على علم بالترجمة الألمانيّة لمؤلّف: التّبَرعُم Neveu de rameau [حرفيّاً: ابن أخ الفَنن].

تندّ عن بورخيص حركة نفي.

ساباتو: تعلم بأنّ غوته هو من ترجمه، أليس كذلك؟

بورخيص: أجل، هذا مؤكّد.

ساباتو: لكن، أتعلم أن الصّيغة الفرنسيّة إنما هي ترجمة للترجمة الفرنسيّة الأصلية؟

بورخيص (مستغرباً بعمق): كيف؟ فأنا أجهل هذا، بشكل تام…

ساباتو: أجل، أعتقد بأنّ الأصل الفرنسي افتقد، ولا أعلم إن وقعت استعادته فيما بعد، أم لا. ولكن، الصيغة التي بقيت متداولة لمدّة طويلة، هي ترجمة للترجمة الألمانيّة. ولنؤكّد الآن، ونحن في هذا السّياق، بأنّ مؤلّف ديدرو هذا هو نموذج جديد لما تداولناه قبل قليل، حول مسألة تعدّد التأويلات. فقد نال هذا الكتاب، إعجاب كل من غوته وماركس، وإن اختلف إعجاب أحدهما عن تقدير الآخر للكتاب.

بورخيص: لقد أفرز القرن 18 الفرنسي أفضل نثر فنّي، في تاريخ الأدب الفرنسي على الإطلاق. ففولتير كاتب رائع.

ساباتو: لقد كان كُتاب هذا القرن يعبّرون بدقّة كبيرة ومتناهية.

بورخيص: وبشغف كبير، كذلك… لقد كان قرناً رائعاً. في هذه الأثناء، أنا منكبٌّ على قراءة العديد من المؤلفات الأدبيّة الفرنسيّة، التي تنتمي الى هذه الفترة: قصص فولتير، مثلا. لقد قرأت بشغف كبير كتاب شارل الثاني عشر، وهو مؤلف ملحمي.

ساباتو: حدث شيء مثير للفضول مع هؤلاء الموسوعيين. نحن مرّة أخرى مع مشكلة ازدواجية الكاتب، وبين النية والنتيجة؛ حتى لا نتحدث سوى عن ديدرو. إنّ مؤلفاته الروائيّة فظيعة. أريد أن أقول بأنّ الشياطين، هؤلاء الذين يحظرهم دعاة التنوير، أو يهزأون منهم، يظهرون في رواياتهم كنوع من الانتقام اللاواعي من الجنيات. فبقدر ما يغدو الفكر عقلانيا، بقدر ما تغدو انتقاماته وحشية.

بورخيص: لا داعي للبحث عن نموذج بعيد، لأنّ بإمكانك الاكتفاء بما أعقب الثورة الفرنسية.

ساباتو: أجل. لقد قطعت رؤوس نصف الشعب الفرنسي باسم العقل. فكلما ذكر المنظّرون لفظة “إنسان”، بصيغتها المطلقة، كلما تعيّن على المرء أن يرتجف: فإما أن رؤوس الآلاف ستقطع، أو سيُزجّ بمئات الآلاف الى مخيمات الاعتقال، للتعذيب والتنكيل.

بورخيص: لم أعد أذكر من ذا الذي قال: إنّ الأفكار تولد في البداية لطيفة؛ لكن، ما أن تشيع بين الناس، حتى تصير ضاريّة ومتوحّشة. ( يترجم الى الاسبانية ما ذكره بالفرنسية).

ساباتو: إنها لمقولة رائعة! وسأضيف بأنّ المثقّفين هم دائماً، من يحرّك سيرورة التاريخ.

بورخيص: عادة ما أردّد في قرار نفسي، بأنّ تاريخ الإنسانية ينبغي أن يكون قد بدأ بطريقة غير ذات شأن، من خلال دردشات حصلت مثلا في مقهى، أو ما يشبه هذا. أليس كذلك؟

ساباتو: عذرا. فقد بقيت تحت تأثير تلك المقولة الرائعة، التي ذكرتها. لنتذكّر في هذا النطاق، مجمل الفظاعات التي ارتكبت باسم الإنجيل. وفداحة ما ارتكبه ستالين باسم الشيوعية والبيان الشيوعي!

بورخيص: ما أغرب هذا الأمر! لا شيء من ذلك حدث مع البوذية.

ساباتو (بنبرة مرتابة): لكن أتهتمّ عن جدّ بالبوذية، يا بورخيص؟ أقصد البوذية كديانة… أم أنك لا تهتم بها إلا على سبيل كونها ظاهرة أدبيّة؟

بورخيص: تبدو لي أقل استحالة من المسيحية. يضحكان. طيّب، ربّما أنا أؤمن بالكارما Karma. أما حين يتمّ الحديث فيها عن الجنّة وجهنم، فإنني لا أؤمن بذلك.

ساباتو: على كل، لو أنهما وجدتا، لصارتا مجرد مؤسستين يرتادهما زبائن غير متوقعين، بشكل خالص.

سادت برهة، اختلط فيها الكلام بالضحك. لقد كان بحق، ضحكاً صميميّاً.

ساباتو: قل لي بربّك، يا بورخيص. إذا كنت لا تؤمن باللاهوت، فلماذا كتبت الكثير من القصص اللاهوتية؟

بورخيص: لأنّي أؤمن بأنّ اللاهوت أدب فانطاستيكي. إنّه كجنس فانطاستيكي، في غاية الكمال والإتقان.

ساباتو: إذن، هل سيعطي بورخيص للإنجيل المكانة الأولى أم لا، إن افترضنا بأنه كان ذلك الكُتْبي الأكبر، الذي ظلّ يحلم بأن يكونه طول العمر؟

بورخيص: سأفعل ذلك، خاصة مع كتاب من قبيل: La Summa Théologica . إنه كتاب فانطاستيكي أكبر بكثير من مؤلفات ويلز.

ساباتو: ذلك أمر مؤكّد، لأنّ ويلز مفرط في نزعته الميكانيكيّة. فهو يمثل نسبياً الأدب الفانطاستيكي، إبان الثورة الصّناعيّة.

بورخيص: كانت لي بهذا الشأن، مناقشات مع بيوي كازاريس. قلت له أثناءها إنّ من السهل جدّاً على الإنسان أن يؤمن بالتعويذة، أكثر مما هو سهل عليه أن يؤمن بالآلة.

ساباتو: معك حق. إنّ ابتكار موريل مؤلف رائع. لكنّي كنت أتمنّى شخصياً، لو أنه لم يتضمّن لا آلات ولا شروحا.

بورخيص: كان ذلك سيمنحه قيمة أفضل. فالمرء يتقبّل فكرة التعويذة والطلسم، أكثر مما قد يتقبّل فكرة الآلة. ففكرة أنّ خاتماً ما سيجعل حامله غير مرئي، أيسر من اضطرار ويلز الى خوض مجموعة من التجارب الكيماوية ليثبت ذلك الاختفاء، وهذا ما قد يقلّل من مصداقية ذلك العمل. إنّ الخاتم هو فعل إيمان، بينما تفترض الكيمياء مساراً طويلا.

ساباتو: الى جانب ذلك، ينبغي على المرء أن يأخذ بعين الاعتبار بأنّ العالم يتطوّر. فإينشتاين أكبر من نيوت، وهو يفنّده بشكل من الأشكال. لكنّ التعويذة تبقى دائماً هي هي، بمعنى صالحة الى الأبد. لقد كان ويلز في الأساس، كاتباً وضعيّاً من كتاب الأدب الفانطاستيكي.

يرنّ الهاتف.

أحدهم يسأل عن ساباتو، ثم يتواصل الحوار.

بارون: أقترح عليكما أن نقفز الى موضوع آخر، إذا كان هذا القفز لا يزعجكما.

بورخيص: منذ ستة وخمسين سنة، لا نفعل أي شيء آخر، سوى القفز!

ساباتو: نحن جميعاً ذلك الرجل. ما قولك في تلك القفزة التي تتمثل في استيقاظنا كل صباح. “تذكّروني على الساعة التاسعة”، هذا ما كنّا نقوله في البداية، حين كنّا صغارا. نقول: “تذكّروني”، وكأننا سننسى الوجود! حين ننام، تسافر بنا أرواحنا خارج دائرة الزمان والمكان.

بقي بورخيص سارحاً، يتأمل. بدا جامداً، لا يتحرّك. وكأنه مستغرق في شيء ما. ثم توقف ساباتو عن الكلام، في غمرة هذا الانتظار.

بورخيص: في كلّ صباح، أردّد في دخيلتي، حين أصحو من النوم: «أنا بورخيص، الذي يسكن في شارع مايبو. ها أنذا أعود الى الحياة. أمي المريضة جدّاً في الحجرة المجاورة…».

ساباتو: من بين البورخيصيْن، لن تكون النسخة الأصيلة حقاً، إلا تلك التي ترتبط بمن كان يحلم منكما، لأنّ ما يكتبه بورخيص الأصيل ينبغي أن يقدّم على الخصوص، ذلك العالم الليلي الخاص به. أضف الى ذلك، أني ما زلت أذكر بأنك بدأت كتابة القصص الفانطاستيكي، بعد الضربة التي تلقيتها على رأسك…

طفقت يد بورخيص على الفور، تبحث عن أثر الجرح الذي اندمل، على الرأس. يحدوني الانطباع بأنه يلمس ذلك الأثر، ليتأكّد من أنّه ما زال موجودا. يشرح لنا بأنه اصطدم بمصراع معدني.

بورخيص: أذكر أني لم أقو على الخلود للنوم، وأنا في المستشفى، لأني كلما هجعت قليلا، إلا وهجمت علي الهلوسات. وحين تعافيت، وقيل لي بأني كنت على مشارف الموت، أخذت أبكي. لقد حصل ذلك على ما أعتقد، حوالي سنة 1945، أو ربما قبلها بقليل. كنت في ذلك الوقت مستخدماً، في مكتبة ألماكرو.

ساباتو: أجل. قبل الترقية التي حظيت فيها برتبة مفتش الدُّجاجيّات!

بورخيص: تصوّر أنّهم منحوني تلك الوظيفة، ليلحقوا بي الإهانة، فقدّمتُ استقالتي في نفس اليوم. أذكر أني سألت أحد الأصدقاء عن سبب تعرضي لتلك الإزاحة، أنا الذي كنت بالضبط كاتباً، في حين أنّ ثمّة أربعين مستخدماً آخرين في المكتبة ليسوا كذلك، فسألني إن سبق لي أنْ تخندقت في صفّ الحلفاء، إبان الحرب. أجبته حينها بالإيجاب، فردّ عليّ قائلاً: وماذا تنتظر إذن، أن يكون جزاؤك؟ بعدها، اتضح لي بأن ذلك منطقي، بشكل لا يقبل التفنيد.

بارون: أظنّ أنّ هناك موضوعاً يهمّكما معا، أنتما الاثنين: ويتعلّق الأمر باللغة. فقد قلت يا أستاذ ساباتو ذات يوم، بأنّ من بين أكبر الأخطار التي تتهدّدنا، نحن كتاب اللغة الإسبانية هو خطر الحذلقة اللغوية. ثم استشهدت ببورخيص، لتقوية أطروحتك…

ساباتو: أجل، قلت إنّ أحد عناصر التفخيم الأسلوبي الذي حاربه بعض الكُتاب، من قبيل بورخيص، شرع اليوم يتخذ له في ما يبدو، بعض أشكال الطليعة الأدبية. ما زلت أحفتظ في ذهني بهذا المقطع، الذي يقول فيه ماتشادو: «نادى خوان دي ميرينا على أنجب تلامذته ليتقدّم الى السبّورة، وطلب منه أن يكتب على اللّوح هذه الجملة: “الحوادث المتواتر وقوعها على قارعة الطريق”. بعد ذلك، أمره بإعادة صياغة الجملة بطريقة شعرية؛ فأخذ التلميذ يفكّر لبرهة، ثم كتب: “ما يجري بالشارع”. فما كان من مارينا إلا أن هنأ التلميذ». بالتأكيد، يمكن القول بأنّ جملة كهذه ليست بالخالص شعرية، لكن الأولى ليست أبداً كذلك: إنها جملة ممجوجة، وحسب.

بورخيص: الأخرى كانت مبتذلة. وهذا هو خطأ لوغونييس.

ساباتو: ألا تجد بأن لاغييرّا غوشا La guerra gaucha غير قابل للقراءة بالكل؟

بورخيص: تماما. أعتقد بأنه كتب تقريبا بتلك الطريقة، ليبرهن للقراء بأنه يستطيع أن يلعب هو كذلك، هذه اللعبة.

ساباتو: إنه فعل ذلك في رأيي، بإخلاص كامل من جهته، وهو ربّما مدفوع بالرغبة في إظهار أنه يستطيع أن يكتب، مثل بعض الكتّاب الكلاسيكيين. وحتى أردأ منهم. لكن، من المؤكد أن لليغونييس كذلك، بعض الأبيات السوداوية والجميلة.

بورخيص: مع أنه يسقط أحيانا بين أتون شعرية فظيعة، مثل تلك السوناتة، التي تنتهي بهذه الكيفية:

وإذا بمدار السماء

تملأه خفافيش تشبه الواقيات الصينيّة.

بدا من خلال صوته، وكأنه وجد لذة ما في إنشاد هذه الأبيات المتفاخمة، إنشاداً مشبعاً بنبرة صوت ساخرة.

وإذا بمدار السماء

تملأه خفافيش تشبه الواقيات الصينيّة.

ساباتو: قد يظنّ المرء بأنها كلمات أغنية تانغو معاصرة. ومع ذلك، يبقى أنّ ليغونييس قد كتب أيضاً، بعض القصائد الجميلة جدّاً. لماذا لا تستظهر لنا منها شيئاً، أنت الذي تملك كلّ هذه الذاكرة القوية؟

لا يتردّد بورخيص في تلبية الطلب، وإنما يفكر مليا، ثم إذا به ينشد قائلا:

لو بمستطاع الأرض أن تنقذنا من النسيان

على مدى هذه القرون الأربعة، التي ظللنا فيها أسرى للنسيان.

ثمّ هاك أيضا:

أنا البدوي ساكن الجبل،

أعرف ما تعنيه صداقةُ الحجر للروح.

لذلك، حين ذهبت كالمعتاد لأودّعك،

في منتصف الظهيرة؛

تلبّسني من فراقك خوف ملغز…

ما أشعرني بأني كنت دائما أحبّك.

كان صوت بورخيص، ونظراته البعيدة، والأبيات الشعرية التي أنشدها، قد أثرت جميعها عليّ. لاحظت أن ساباتو رافق هذا الصمت بقليل من الويسكي، أمّا بورخيص فخلد الى الصمت.

بارون: قلت قبل قليل يا ساباتو، بأنّ الكُتاب المتصدّرين لدور الطليعة الأدبيّة، دخلوا دائرة الأدب من النافذة، مخفورين بفخامة أسلوب ممجوج. فهلاّ فسّرت لنا هذا.

ساباتو: قلت أشكالاً «معينة» من الطليعة الأدبية، وليس كل الطليعة. بالنسبة إلي في هذه اللحظة، أودّ أن أذكّر بأنّ موضوع اللغة كان أثناء اللقاءات، التي تحدثنا عنها في البداية، موضوعاً من الموضوعات التي يستهويني الحديث عنها. خاصة موضوع: ضرورة إيجاد لغة محدّدة ودقيقة. كان بيوي كاساريس من المدافعين عن فكرة تبنّي لغة غير منمّقة ولا مزخرفة، على الشاكلة التي يستخدمها بها هو نفسه، بشكل مدهش.

بورخيص: أدولفو كان يقول بأني كنت متصنّعاً بطريقة تلقائية، في لغتي. وهذا أمر صحيح.

ساباتو: أنا لست أدري ما الذي كان يقصده بذلك، على وجه التحديد. ربّما كان قصده بالأحرى، بعض الجمل ذات الأسلوب الفخم؛ لأنّ الأقوال الحكيمة تكون دائما ذات أسلوب فخم، وتملك بذلك قوة تأثير هائلة، بحكم أنها تجمع في ذاتها الجمالية وقوة التأثير النافذ. أظنّ إذا لم تخنّ الذاكرة، بأنّ وايلد قال شيئاً يشبه التالي: «كلّ الناس يولدون ملوكاً، فيموتون في المنفى». إنها جملة خارقة.

بورخيص: بالفعل، كان وايلد بالتأكيد لبيبا وحاذقاً، لكن جميع الناس لا يولدون ملوكا!

ساباتو: وهناك هذه الجملة التي قال فيها لاروشفوكو: “نحن جميعاً نملك ما يكفي من القوة، لتحمّل شرور الغير”. إنّ عبارة “ما يكفي من القوة”، هي تحديداً ما يضلّ أكثر في هذه العبارة، أليس كذلك؟ لذا، لا نستطيع محاكمة الأسلوب الفخم في ذاته ولذاته: علينا التنكّر له، حين يكون سيئاً. لا لأنه فخم سنتنكّر له، ولكن لأنه مجرد شيء وحسب.

بورخيص (مؤيداً الفكرة، يضيف): سألت هينريكييز أورينا ذات يوم، إن كان يحبّ الخرافة، فأجابني قائلا: “أنا لست عدواً للأجناس الأدبيةّ”. لقد كان ردّه حكيماً جدا.

خلل ما أوقف آلة التسجيل.

لم أكن أثق يوماً في الأدوات التقنية.

شعرت بالضجر.

واصل ساباتو وبورخيص حديثهما، دون أي مبالاة لجهدي الميؤوس منه في إصلاح ما لم أكن أفهم فيه شيئاً.

نزلت بضربة من يدي على الآلة، فإذا هي أخيراً تعود للعمل.

ثلاث دقائق مضت، أو ربما أربع.

استأنف التسجيل، بينما كان بورخيص الذي بدا وكأنه تنبّه الى معركتي مع الآلة، يتكلم.

بورخيص: كان إينريكي أوريم الذي كان ينتمي للضفّة الأخرى لريّو، يقول حين يطرأ خلل ما: “هي من الأوروغواي، وكفى!. ولما كنت صغيراً، اعتدنا على أن نقول: “مزيداً من نتانة أخرى، تفوق ما عندنا!”. الآن، لم نعد نردد هذا أبداً، أليس كذلك؟ يبدو أنه كان لنا في ذلك الزمان، الكثير من رجاحة العقل في هذا البلد… كان ثمّة في شارع مايو، محلّ يعرض فيه صاحبه لافتة يؤكّد فيها على ما يلي: “أرجنتيني، وماذا بعد؟”.

يبتسم.

بارون: حين انشغلت بإصلاح آلة التسجيل، تناهى الى سمعي على ما أعتقد، حديثكما عن اللغة الفرنسية والترجمات. ولم أذكر من الأسماء التي ذكرتموها، غير واحد: فريديريك لوغران.

ساباتو: كنت أقول لبورخيص بأنّ حظوة الفرنسيّة في القرن17 و18 كانت كبيرة جدّا، الى حدّ أنّ فريديريك الثاني قرأ ميتافيزيقيا كريستيان وولف بالفرنسية، وليس بلغته الأصليّة التي هي الألمانيّة.

بورخيص: لأنّ معرفة فريديريك الثاني بالألمانية كانت محدودة. ظل يعتبرها أشبه ما تكون بلغة البرابرة.

ساباتو: وقتها، لم تنل الألمانية من الحظوة ما يكفي، كلغة للثقافة. لكن شيئاً ما أكثر إثارة للدهشة، حدث وقتئذ أيضا. فقد فرضت النزعة الرومانسية نفسها، بفضل الميول التي حظيت بها انطلاقاً من فرنسا، رغم أنها لم تكن سوى حركة جرمانية في الأساس. إنه لجدل السيرورة الفكرية، الذي يجعلنا نتعرف على أنفسنا من خلال الآخرين. هنا، إيشيبيريا هو الذي أدخل الرومانسيين الأوروبيين الى دائرة الأدب الأرجنتيني، واستطاع بفعل ذلك أن يُعجَب بجمال شجرتنا المتألقة. هذا صحيح.

بارون: اسمحا لي بالعودة بكما الى الوراء، لأني فوّتت عن نفسي فرصة متابعة المقطع، الذي كنتما تتحدثان فيه عن بودلير وبو Poe.

بورخيص: كنت أقول بأنّ الكثير من الأمريكيين ربّما، ما كانوا ليقرؤوا بو Poe، لو لم يترجم بودلير قصائده.

ساباتو: يجب أن نعترف بأنّه جوّد تلك النصوص المترجمة.

بورخيص: أجل، هذا مؤكّد. فقصيدة الغراب هي بكل بساطة، رديئة.

بارون: هذا مدهش، يا بورخيص. لكن، لماذا صارت هذه القصيدة إذن، ذات شهرة واسعة جدّاً؟

بورخيص: لقد ذكر بو بأنّه كان يرغب في كتابة قصيدة ذات طابع شعبي. وشرح كيف أنه حدّد لذلك عدداً معيناً من الأبيات… لكن، ما لعب دوره أيضاً، هو أن الغراب حيوان فاتن. مع الببغاء، ما كان ليصل الى تحقيق مبتغاه، أليس كذلك؟ على كل، أعرف أنه يعتبر شاعراً سيئاً في الولايات المتحدة. في حين تعدّ قصصه بالمقابل، جيّدة. عمر الخيام كذلك لم يكن يعدّ في بلاده شاعراً جيّدا. وإنّما الترجمة الانجليزية هي التي جعلته يحظى بتلك الشهرة.

بارون: أتساءل دائما عن طبيعة التأثير الذي قد يحدثه في دخيلة المرء، رؤية نصوصه مترجمة الى لغات مختلفة للغاية عن لغته الأصلية، مثل الصينية مثلا.

ساباتو: هذا، لن نستطيع أبداً معرفته. (يضحك). يكفي أن ندرك بأن الترجمة مستحيلة في اللغات الهندوـ أوروبية الأخرى، لنتخيل ما سيؤول إليه الأمر في لغات أخرى، مثل الصينية. كل ترجمة هي بحصر المعنى غير دقيقة، إذ لا وجود هناك لمعادلات لغوية ولا لمرادفات متماثلة بين اللغات.

بورخيص: إنه الخطأ الذي تتحمّل تبعاته القواميس، التي جعلت الناس يعتقدون في وجود معادلات ومرادفات، في حين أن لا شيء من ذلك موجود. وهو كذلك خطأ المترجمين الذين لا يدركون بأنّ ترجمة مؤلّف ما، عمره مئات السنوات، ليست هي نفس الترجمة التي يتطلّبها عمل أدبي آخر، ينتمي الى المرحلة المعاصرة. فحين ترجم كل من بو أو لورانس الأوديسا، استطاعا بترجمتهما أن يخلقاها من جديد بشكل مطلق الحرية، لأنها كانت لغة ميتة. حين يتعلق الأمر بلغة حديثة ومعاصرة، كلغة ويتمان مثلا، فإني لا أرى من حلّ آخر لترجمتها، سوى إنجاز صيغة أشبه بما قمت به حين ترجمت ذلك الشاعر، ويتعلق الأمر بإضفاء القليل من اللمسات الشخصية على عمله، الى جانب الحرص على الانقياد للصرامة.

ساباتو: لفظة “أحبّ” بالإسبانية لا تعني نفس الشيء بالفرنسية. في هذه نقول “أحبّ” الأرز أو البيفتيك. وأعتقد بأنه يستحيل على المرء يا بورخيص، أن يثبت حتى إمكانية انتقاله من اسبانية الى أخرى: فلفظ “سهل” في هذه اللغة مثلا، صارت له دلالة أخرى غير ما كانت تشير إليه في السابق، ابتداءً من اللحظة التي وضع فيها المغامر الإسباني قدمه، فوق القارّة الأمريكيّة.

بورخيص: بالتأكيد. وكذلك الشأن بالنسبة للانجليزية والأمريكية.

ساباتو: قال برنار شو: “إنّ لغة واحدة تفرّق بيننا”. هذه حكمة شبه هيغيليّة.

طفقنا الآن، نضحك. كانت هذه نهاية الحديث. في تلك اللحظة، وصلت أنيلييز لترافق بورخيص. لكنّ صاحبة الشقة، رونيه نويتينغر، ألحّت علينا كي نشرب كأس ويسكي أخيرة، فقبلنا معاً، ساباتو وأنا. وفي ذروة الرضا والإشباع، تذكّر بورخيص، بعض ما اكتسبه في المدرسة من المعاني الأساسية من اللسان الأرجنتيني الدّارج.

ـ وما هي؟ سأل ساباتو.

ـ التمييز بين “الذوبان” و”الذوبان اللازب”، حين أعود الى البيت بجسد يحمل الخدوش. أجاب بورخيص، وهو ينهض من مكانه ببطء.

ابتعد معاً، وهما يسيران في الممشى.

وما هي إلا لحظات، حتى بقيت بالغرفة وحدي.

لا، لم أبق وحدي. فقد كانت يدي تقبض على شريط التسجيلات!

21 كانون الأول/دجنبر 1974

في هذه المرة، وقع تغيير.

اجتمعنا في حانة مايبو وقرطبة، وكانت الحرارة شديدة في الخارج.

كانت الموائد حولنا فارغة ووحيدة. أنا كذلك كنت أشعر بالوحدة، قبل أن يلتحقا بي. بينما هما الآن بجانبي يتحدثان، وبإمكاني أن أراقبهما دون أن أخشى أي شيء (أفضل إجراء هو أن يكون المرء في بعض الأحيان، غير مرئي!).

أحدس بأنّ حواراً عميقاً ومتشعباً سيتأسّس. حوار قنّاصين كبيرين يقتفيان أثر الطرائد غير العادية، في أمكنة وناطق غير عادية، وهو الأمر الذي يحول إذن، دون أن يتواجها.

حين أنظر إليهما، أدرك بأنهما ليسا من نفس الناحية، أقصد: العالم وليس الشارع أو الحي.

لن يتمكن بورخيص أبداً من كتابة ملاك العتمات، كما أن ساباتو لن يكتب كذلك: ألف.

بقي فقط أن أضيف الى ما قلته، هذه الجزئية المبتذلة، التي قد يتعامل معها الآخرون (لا أنا)، على أنها رمزية: أمامهما كأسان، بكأس بورخيص ماء، وبكأس ساباتو ويسكي.

وبينما هما يدردشان بصوت منخفض، ويرويان لبعضهما الطرائف والنكت، تذكرت أنا موضوعاً كانا معاً يرغبان في مناقشته: علاقة الأدب بالسينما.

ألقيت بالموضوع بينهما بعفوية، كمن يلقي عن غير قصد بشيء ما، فأمسك به بورخيص فورا، وهو في قمّة الطرب والنشوة.

بورخيص: في الفترة الأخيرة، اتصل بي أحدهم بغاية تحويل قصة “الميت” الى فيلم سينمائي. نصحتُ المنتجين بعدم احترام القصة، وذكّرتهم بأن الأدب شيء، والسينما شيء آخر؛ وأنّه يتعين عليهم أن لا يفرطوا في التمسّك بحرفية النصّ. كما ألححت على هذه النقطة بالذات: اعتماد القصة منطلقا لا أكثر، وترك المخيلة بعد ذلك حرة، كي تحلق في دنيا الإبداع كيفما شاءت. وطلبت منهم كذلك ألا يشيروا الى اسمي، ولا حتى الاكتفاء بمجرد ذكر أن “هذا الفيلم مستوحى من قصة الميت”. وأن لا يجعلوني مسؤولا عن السيناريو. ونصحت هؤلاء أيضاً، بتجنّب الإفراط في إعطاء الحكاية لوناً محليا، لأني لا أرغب في أن يكون الوسط الذي تجري فيه الأحداث، ذريعة لإقامة منافسات في العزف على القيثارة، أو في ركوب الخيل، أو كلّ ما شابه ذلك. زد على هذا كوني شرحت لهم كيف أني جهل بكل ما يتعلق بتفاصيل الكتابة البصريّة، ولا أعرف أي شيء يذكر عن تعابير الوجه التي يعتمدها الممثلون، ولا عن الكيفية التي يتعيّن أن يكون عليها لباس الشخصيات. وأن من الأحسن أن يتصرف هؤلاء في هذه الأمور، وفق ما شاؤوا وأرادوا. وأنّ هناك مشهداً يمارس من خلاله أحدهم الجنس مع امرأة، قلت لهم بأنّي أظن أن من الأفضل أن لا يظهر هذا في الفيلم، على أنه يحبها! أفضل أن يرى الرجل في المرأة سمة تحكمه، وكأنها رمز لسلطته وقوته. وبذلك، يتمّ تجنّب مشاهد الحبّ المغرقة في التكلّف العاطفي. (اتخذ ما يكفيه من الوقت في الحديث؛ ولمّا توقف في النهاية، قال وهو يخاطب ساباتو): أتطلع بفضول الى معرفة ما إذا ما كنت ستتفق معي أم لا، في حرية نقل الأدب الى السينما.

ساباتو: بالتأكيد، أنا معك. لقد تمّ تحويل العديد من مؤلفات همنغواي الى أفلام سينمائية، وكان هو يترك للسينمائيين الحرية الكاملة في التصرّف. ثم يذهب لمشاهدة الفيلم بعدئذ، فيوحي له هذا بموضوع آخر، يتناوله في كتاب جديد. (يضحك بنبرة ساخرة). هذا من جهة. أما من جهة أخرى، فما يدور حوله النقاش هنا، هو علاقة الشكل بالمضمون. إنّ السينما جنس تعبيريّ مختلف؛ وبما أنه من المستحيل الفصل بين مستوى الشكل والمضمون في كل جنس فنّي، فإنه يتعين حتماً على السينما أن تكون شيئاً آخر.

بورخيص: إنّ الأمر لأشبه بمن يحكي قصّة مؤلّف ما لغيره، عوض أن يدفعه لقراءتها بنفسه.

ساباتو: تماماً. لنفكّر في شكسبير، الذي كان يستمدّ مواضيع تراجيدياته من كتّاب الدرجة الثانيّة المعاصرين له. لقد كان يبني نصوصه التراجيدية الكبرى، انطلاقاً من تلك الخطاطات المبتذلة. وهذا ما يعني أنّ الموضوع في التأليف، ليس تقريباً شيئاً يذكر.

بورخيص: أودّ ـ حتى نبقى في موضوع السينما ـ أن أحكي لكما طريفة خاصة، كانت في الأصل حادثة خاصة اعتمدتها في إحدى قصصي القصيرة. كان أحد أعمامي، وهو لا يزال صغير السنّ، يرغب في مواكبة الأجواء الانتخابية بالساحة المقابلة لكنيسة بيلار بحي زيكوليتار؛ وهي الأجواء التي قيل له إنها قد تصبح ساخنة. لكن ما من شيء وقع هناك، أكثر من اغتيال أحدهم بطعنة سكين، تلقاها على مستوى البطن. وطلب هذا الشقي من الناس، أن يغطوا وجهه بقبعته اللبدية، حتى لا تظهر ملامح وجهه، وهو يحتضر. وهكذا كان. وضعت القبعة على وجهه، ولم ترفع عنه إلا لمّا توقف قلبه عن النبض. لكن روني موخيكا في الفيلم الذي اقتبسه من هذه القصة، لم يحتفظ بفكرة القبعة اللبدية. لقد رأى عن صواب، بأنّ وضع قبعة ما على وجه إنسان يحتضر، سيكون مدعاة للضحك. لذلك، استبدل موخيكا القبعة بمنديل، كان أحد الصعاليك يعقده على عنقه، فتجنّب بهذا الإجراء الذكي، ما من شأنه أن يثير الضحك.

بارون: ذلك لأنّ للسينما قوانينها الخاصّة بها، وسلطتها الخاصة، وقيودها؛ ولعلّ ما يثبت ذلك هو أنّ السيناريوهات الكبرى في السينما العالمية، كان المخرجون بالذات هم من كتبها، مثل شابلن وبيرغمان وفيلليني.

ساباتو: في كل الأحوال، لا يخلق المخرج إلا عمل شخصي يرتبط بتصوره هو، حتى ولو كان يشتغل على فكرة غيره. مثلما فعل شكسبير بشأن قصصه التراجيدية. هذا أمر لا مفرّ منه، ليس لأنّ السينمائي هو فقط شخص آخر (ومن ثم، تكون نظرته للواقع إذن، مختلفة بشكل حتمي!)، ولكن لأنّ السينما لا تعتمد على النص المكتوب وحده، وإنما على الصوت والصورة أيضاً. إنّ للصوت ـ كما للصورة ـ أهمية كبرى، في السينما.

بورخيص: حدث لي أن تصورت بأننا، حين نتكلم، لا نولي كبير أهمية لتنافر الأصوات ولا للتكرارات. أما حين نكتب، فيغدو ذلك شأناً له أهميته. وكان فلوبير يعمد، حتى يتجنب ذلك، الى إخضاع نصّه الى المنحى البصري لا السمعي.

ساباتو (وقد بدا عليه أنه شكّ في ما أقرّ به بورخيص): ومع ذلك، كان فلوبير يتلو جميع نصوصه بصوت مرتفع. وكأنّ البُعد السمعي للنص هو ما يهمّه في الأساس، لا المظهر البصري الذي تتخذه الكلمات.

بورخيص: أتذكر الآن كيف كنت، حين أضطر الى كتابة محاضرة من المحاضرات. كنت أعمد الى حذف التماثل الصوتي والتكرارات… ومع ذلك، لم تكن تلك التماثلات ولا التكرارات مزعجة للأذن، حين يتلى النص شفويا. إن الناس لا تولي أهمية للناحية الصوتية.

ساباتو: أتظن ذلك؟ (متشككا). إن الإيقاع متجذر بعمق في الطبيعة الإنسانية. لذلك، كان الرقص دون شك، الفن الأكثر بدائية لدى الإنسان. لكن وبخصوص الرقص، إذا مشى أحدهم في الشارع ليشتري السجائر، فإنّ ما من أحد سيطالبه بأن يسير مثلما يتحرك الراقص في أوبيرا كولن Colon. إن المشي ليس في حد ذاته شكلا فنيا. لكن صاحبنا على العكس من ذلك، إذا مشى بتلك الطريقة فوق خشبة المسرح الأوبيرالي بكولن، فسيعتبره الجمهور فظّاً. ويبدو لي أن بين هذين الحدّين، يكمن الفرق بين الشعر والنثر. بالتأكيد، أنا لا أقصد بالنثر ما يملأ صفحات هذا الروائي الكبير أو ذاك، ولكني أقصد بذلك ما نجده مكتوباً على ورقة البيانات، التي تشرح كيفية اشتغال آلة التصيب مثلا.

همس وجلبة.

شرع الزبائن شيئاً فشيئاً في الإحاطة بنا، دون أن ندرك ذلك.

كنّا مجتمعين في حانة، تقع وسط بوينس إيريس؛ لكن بورخيص وساباتو حوّلا مائدتهما الى جزيرة، ظلا يبحثان وسطها عن الكنز.

أحياناً، كانت عبارات كلّ منهما تبدو وكأنها مقطوعة أو منفصلة. في حين كان يجمع بينهما تضفير بارع، وتشبيك حاذق، وتخريم غير مرئي.

لقد أسقطا عنهما قناع المجاملة، لتجنّب الكلمات التي لا طائل من ورائها، وأبعدا عنهما إمكانية المواجهة، لأنّ الكنز إما أن يكون لهما معاً، أو لا يكون لأي منهما.

بارون: هل سبق لك يا بورخيص، أن اشتغلت على قصة يكون القصد منها موجها نحو السينما؟

بورخيص: لمرّة واحد، وحسب. في الفترة التي كنت أقرأ فيها بنهم كتابات شيسترتون وستيفنسن، وأرتاد كثيراً دور السينما. في تلك الآونة، وضعت نصب عيني كتابة قصة، يجري فيها كل شيء بكيفية تكون ما أمكن بصرية بشكل كبير. حينها، انتهى بي المطاف الى كتابة “الرجل الواقف بزاوية الحائط الوردي”. ولدهشتي الكبيرة، رأيت في ما بعد بأن الناس تلقت تلك القصة، وكأنها عمل أدبي واقعي. أعتقد بأنها القصة الوحيدة التي أنشأتها بتلك الكيفية، وكأنها مشهد باليه!

ساباتو: بالعودة الى موضوع نقل الأدب الى السينما، أعتقد بأن هذه العملية محفوفة بالكثير من المخاطر. ربّما تذكّر الفيلم الذي أنجز انطلاقاً من أوليس. هذه الرواية التي كتبت على درجة عالية جداً من الأدبية، ومن الصنعة اللغوية، وتعتمد في جوهرها على البناء اللفظي الخالص! فأي معنى من شأنه أن يتحصّل إذن، بعد نقلها الى السينما؟ ثم إن لفظة “نقل” نفسها، لتبدو في غاية من الخداع والمخاتلة.

بورخيص: ما عدا حين يتمّ إعدادها ممن حاول عبثاً، أن يقرأ رواية جويس، ولم يفلح في فهما! (ضحك). ومن الغريب الآن أن يكون وايلد، الذي يكتب بطريقة تعتمد بشكل كبير على حاسة البصر، قد قال بأن أسطورة عمى هوميروس لها معنى. وأن هذا المعنى هو ضرورة أن يكون الكاتب أعمى. من الغريب جداً، أن يكون هذا هو رأي وايلد، الذي يعدّ بشكل دقيق، كاتبا بصريا بامتياز. إن عمى هوميروس بالتأكيد ليس شأناً عبثياً ولا مجانيا، يعتمد في الاشارة إليه على الصدفة. فقد وقع الافتراض بأن هوميروس شاعر، فخُصّ بهذه السّمة الفارقة، لأنّ الاهتمام بقضايا العروض بالنسبة للشاعر، تكون أكبر بكثير من الاهتمام بمسائل أخرى بصرية، ترتبط بضبط صفة الألوان والأشكال.

ساباتو: ها أنت ترى الأهمية التي يكتسيها الإيقاع! أحياناً، لقد كان وايلد يقول بعض الأشياء العميقة جدّاً، بعبارات تخالطها نبرة مشبعة بالنزق.

بورخيص: كان ينتمي الى فرنسا انتماء فخرياً، مثلما رغبنا نحن الأرجنتينيين كذلك، أن نكون منذ خمسين عاماً خلت. (ضحك). ما زلت أذكر أنني اعتبرت، وأنا طفل يافع، بأن جهل المرء للسان الفرنسي، يجعله شبه أمّي.

ساباتو: أفترض أنك تشير ـ حتى نبقى في موضوع وايلد ـ الى نثره المُفرْنَس نسبيا. أليس كذلك؟ ربما لهذا، أنا أقرأ انجليزية وايلد بكيفية سهلة، بينما أجد صعوبة مع جويس.

بورخيص: أنا بصدد تعلّم الألمانية مع ثلة من الأصدقاء، مستندين في ذلك الى شعر هاينه، لأنّ بنيته اللغوية أشبه ببنية لغتنا. وأعتقد بأنّ وايلد ـ مثلما أشرت ـ يبدو أسهل في الانجليزية، لهذا السبب بالذات. بينما كايبلينغ فهو في المقابل، أشد تعقيدا.

ساباتو: أشير بالنسبة للألمانية، الى أن القليل الذي تعلمته منها، كان عن طريق ترتيل أناشيد lieder شومان وشوبرت. إن الترتيل على كل حال، هو ضرب من التعلم… (يضحك). إن الإنشاد نسق لغوي جيد، لأنه يساعد على التذكر. وكما ترى الى الآن، ما زلنا نحوم حول فكرة الإيقاع.

بورخيص: شخصياً، أنا مقتنع بأنّ اللغة الألمانية أكبر من أدبها. وأعتقد أن أكبر عمل أدبي ألماني هو اللغة الألمانية بالذات.

بارون: أتعتقدان بأن ثمة كتاباً يكتبون لكتّاب آخرين مثلهم، وليس للجمهور العريض من القراء؟

ساباتو: هذا أمر بديهي. خذ مثلاً، جويس وبورخيص.

بورخيص (مندهشا): أنا؟

ساباتو: أجل. وهناك أيضاً أندريه جيد، الى حدّ ما.

بورخيص: قال أحدهم عن إيدموند سبينسر: إنه شاعر الشعراء، وهو ما يضع لمقروئية نصّه بعض الحدود. أليس كذلك؟

ساباتو: لست أدري، لكني أعتقد أنك كاتب الكُتاب. فأنت تستثير فيهم لذة، أشكّ في أنّ القارئ العادي يشعر بها.

بورخيص: على كل، أنا أعتقد بأن الجملة إذا ما صيغت بكيفية جيدة، تستطيع أن تبدو كذلك بالنسبة للجميع.

ساباتو: ليس دائما.

بارون: ما زلت أحتفظ في ذاكرتي، بشيء رائع من قصتك التي تحمل عنوان: “الميّت”، وهو هذه الجملة الواقعة في نهاية النصّ، حيث تقول: “… ثم اشتعل من تلقائه، بكيفية أقرب ما تكون أدعى للاحتقار”. لقد اكتسبت هذه الألفاظ العادية والمتداولة أهمية قصوى في هذا السياق، جعلتها غير قابلة لأن تعوض. ثمّ إني لم أنسها أبدا.

بورخيص: هذه الجملة استعملتها كذلك في قصة أخرى، هي “الموت والبوصلة”. لقد كانت ضرباً من النسْخ. (ضحك).

ساباتو: ربّما عرف بارون كيف يتذوق تلك الجملة، لأنه هو نفسه يكتب أدباً قصصيا جميلا. غير أني ما زلت أصرّ على القول بأنّك لست، بالنظر الى طبيعة الأدب الذي تنشؤه، كاتباً للكُتّاب يا بورخيص، وإنما أيضاً كاتب كُتّاب (يشدّد بإلحاح على هذه العبارة الأخيرة). سأعطيك مثالا عن هذا الأمر: تناول دانتيه قصّة الكونت أوغولين في سياقها التاريخي الدّموي؛ بينما أنت الذي تحس في المقابل، بفظاعة أفلاطونية إزاء الدّم، فقد اتخذت لك الكونت أوغولين الذي تناوله دانتيه كشخصية أدبية: بمعنى أنك اعتمدت على شخصية باتت من قبل منتمية الى الأدب، وليس الى التاريخ.

بورخيص: لأنّ الأدب ليس أقلّ واقعية، مما نسميه بالواقع!

كلاهما خلد للصّمت، وشرع ينتظر.

ينتظر ماذا؟

اقترحت عليهما حينها، التحدث في موضوع الإبداع، ومختلف السّبُل التي يقطعها الأدب. ثمّ قلت لبورخيص، بأنّ ساباتو أقرّ عدّة مرّات، بأنّ الكتابة بالنسبة إليه، انفطار وتمزّق.

بورخيص: بالنسبة لي أنا، يحصل العكس: إنها لحظة ارتياح وعزاء، لأنها تساعدني على نسيان ذاتي، والانزياح عن الوقائع الرّاهنة. كلّ منّا يكتب عن المواضيع التي تفرض نفسها عليه. لست أنا من يبحث عن الموضوع: أتركه ينقاد إلي ويتبعني، فأشدّ عليه حينها، وأشرع في الكتابة. إنّ تخيّل قصّة ما هو أشبه ما يكون بالكشف عن جزيرة مجهولة. أنا أكون على بيّنة دائماً من أمريْن: البداية والنهاية. أمّا ما يقع بين هذين الحدّيْن المتباعديْن، فيتعيّن علي خلقه شيئاً فشيئا، واكتشاف تفاصيله. وغالباً ما أقع في الخطأ، فأحذف صفحات بكاملها، أو أتنبّه في الوقت الذي تكون فيه تلك قد مُلِأت وانتهى الأمر، الى ضرورة تغيير مكانها، فأضعها في موقع آخر، خارج مدار القصة التي أكون منهمكاً في كتابتها. إنّ كل هذا المسار يبهجني، ويخلق لدي متعة خاصة. فأنا مثلاً الآن، أشتغل على قصة اكتملت، لكني أشعر رغم ذلك بأن ثمّة صفحة واحدة ما تزال تنقصها. النهاية موجودة من قبل، لكن الصفحة ما تزال ناقصة!

من خلال إيماءته، حزرت بأن بورخيص متشوق الى كتابة تلك الصّفحة.

بارون: يسود الاعتقاد بأن الفرق بين الرواية والقصة القصيرة، هو الفرق بين الاستحواذ الطويل المدى والاستحواذ العابر.

بورخيص: هذا صحيح. فالقصة القصيرة بمثابة رؤيا خاطفة، وكأنها هلوسة وجيزة.

ساباتو: أعتقد بأن كلا من الرواية والقصة القصيرة معقد وصعب، لكن بكيفية مختلفة. إنّ على القصة القصيرة أن تقدّم للقارئ، فكرة جامعة ومانعة وشعرية، في حيّز قليل من الكلمات، بمعنى أنها مشروطة بإمكانية تركيز كبيرة، وبعملية إتقان شاملة.

بورخيص: تريد أن تشير الى إمكانية التكثيف الكبرى، التي تفترض في القصة؟

ساباتو: أجل… في حين أن الرواية هي في المقابل، أشبه ما تكون بقارة. ينبغي معها عبور الحدود بغتة، أو اجتياز مستنقعات شاسعة، أو قطع طرقات طويلة ومغبرة ومكتظة جداً، للوصول الى محطة النهاية السائغة. أعتقد بأن بورخيص قال ذات يوم، بأن هذه الطرقات القاحلة تزعجه، ومن المتعين أيضا أن تزعج القارئ. لكن، إذا كان المرء يرغب في الكشف عن كنز ما، في منطقة الماتّو غروسّو الواقعة في الأمازون، فإني أرى أنّ عليه حقّاً أن يجابه الاختبارات والمحن.

بورخيص: لهذا السبب ينبغي على كاتب الرواية أن يشعر في قرار نفسه بالرضى، حين يضع نقطة النهاية لمؤلفه. على عكس ما يقع في القصة القصيرة، التي ما أن ينتهي من كتابتها المؤلف، حتى ينتابه الشك والريبة بصددها، فلا يعرف إن كان من قبل مجبراً على كتابتها، أم لا.

ساباتو: لكن نظير ذلك أيضاً، يقع مع الرواية. أو ربما يقع أفظع منه: تخيّل معي ما الذي سيحدث، حين نكتشف بعد تسويد خمسمائة صفحة، بأنّ ما قمنا به ليس هو ما نودّ قوله!…

بورخيص: يمكن للقصة أن تُتذوّق دفعة واحدة، مثلما كان بو يريد أن يقع لها؛ بينما تفترض الرواية وقتاً طويلا. وقد قال بو كذلك، بأنّه لا توجد ثمة قصائد طويلة، وأن القصيدة الطويلة ما هي إلا توالي قصائد قصيرة، وبأنّ هذا من شأنه أن يخلّ بالوحدة العضوية، التي تؤلّف بين المجموع. لقد كان يعتقد بأننا نستطيع أن نعطي للقصيدة امتدادا يطال مائة سطر، لكن كلما مددناها أكثر من ذلك، إلا وخفت رونقها؛ وكلما حذفنا منها أبياتا بعينها، إلا وفقدت كثافتها. على كل، هذه عملية حساب اعتباطية.

ساباتو: أجل، هي على الأصح اعتباطية. ثم ينبغي من جهة أخرى، افتحاص ما يسميه بو بالـ”قصيدة”. إن هذه التقسيمات هي بالأحرى كلام فارغ. وإلا ماذا يمكن أن نعتبر الكوميديا الالهية والإلياذة؟ إنهما لقصيدتان وروايتان، في الوقت ذاته.

بورخيص: إنهما روايتان تتضمنان مقاطع مكتوبة بطريقة شعرية عالية.

ساباتو: إنّ الروايات الكبرى، رغم أنها لم تكتب على شكل أبيات، دائما ما تقدّم لقارئها لحظات شعرية عظيمة. يمكننا مثلا أن نشعر بذلك، حين نقرأ إما تولتسوي، أو بروست، أو فولكنر، أو فيرجينا وولف. والى جانب هذا، أعتقد بأنّ على كل فنّ، حتى يغدو فنّاً بالمعنى العميق للكلمة، إمّا الارتقاء الى معارج الشّعر، أو المكوث دون تحقيق ذلك، حين يظل لا يراوح مجال المتابعة الصحفية، أو أشكال التقارير المعتمدة لدى علماء الطبيعة.

بورخيص: إنّ القصيدة الشعرية الطويلة التي لا تتألف إلا من جمل شاعرية بحتة، ستكون قصيدة غير مقبولة. أليس هذا ما سقط فيه شعراء القرن الـ18؟ إنّ ثمّة حدوداً يتعيّن على الأديب احترامها. فحتى في القصص، يجدر بالمرء ألا يشعر بأنّ هناك تكلّفاً وإفراطاً في الصنعة.

ساباتو: أجل، إنما هذا قد يوجّهنا الى التحدّث عن مسألة أخرى. على كل، ما رغبتُ في الإشارة إليه، هو أنّ التمييز الذي قام به هو اعتباطي. أما ما أشرت إليه بصدد القصيدة الطويلة، التي قد لا تتضمن سوى جمل شعرية بحتة، فهو بالتأكيد أمر غير قابل للاحتمال. هذا غير مقبول أبدا، مثلما أنه من غير المقبول كذلك، أن تكتب رواية ما بطريقة هزلية، من البداية الى النهاية، أو أن تكتب بصيغة مفعمة بالعواطف الجيّاشة. لذلك، وحتى نعود الى الفكرة التي كنّا نناقشها قبل قليل، ينبغي للرواية بالضرورة أن تدمج بالتناوب بين اللحظات الشعرية واللحظات العادية، حتى يبدو الشعري فيها وكأنه ذلك التمثال الذي نُصِب في مكان جانبي نسبياً، حتى يشد إليه الانتباه. وأعتقد أن هذا هو ما يميّز أساساً بين الرواية والقصة القصيرة: فمن غير الممكن أن يتحمّل المرء التكثيف، الذي عادة ما يُعتمَد في القصة القصيرة، وقد امتدّ على مساحة خمسمائة صفحة. أمّا بالنسبة للنقطة الأخرى التي أثرتها قبل قليل، بخصوص مسألة التصنّع، فأنا بالتأكيد متفق مع ما قلته. إنّ الفنّ العظيم هو الذي يجعلك، مثلما قال شيشرون، تحسّ بخلو الإبداع من الفنّ. فنحن نعرف منذ القديم، بأن هذا لا يعني الدعوة الى الكتابة التي تأتي كيفما اتفق: إنّ أسلوب الريفيات يعطيك الانطباع بأنه بسيط وغير متكلّف، مثلما حصل في كتاب: أفكار. ومع ذلك، نحن نعرف بأن الريفيات تطلبت من باسكال، عناية فائقة!

بورخيص: كان فلوبير يعتقد بأنّ البيت الشعري كلما كان جيّداً، إلاّ وسما فوق كل تصنيف، لم يعد ينتمي الى أية مدرسة شعرية. ثمّ يؤكّد بأنّ بيتاً جيّداً من أشعار هيغو، من شأنه أن يتساوى من حيث القيمة الإبداعية، مع بيت من أبيات بوالو الشعرية الجيّدة. وقد ظلّ هوراس أيضاً يردّد بأنّ خصوصيّة الفنّ، تكمن في خاصية إخفاء جانبه الفنّي والتستر عليه. إنّ في هذا ما يثير الفضول، حقّاً. فمثلا، حين نقرأ ما يلي:

أنا مَن كان بالأمس، لا يزال ينشد

البيت الشعري اللازوردي والأغنية المدنّسة

سيبدو لنا الأمر طبيعيا، بما فيه الكفاية. ومع ذلك، فعبارة “البيت الشعري اللازوردي” هي بالأحرى، شيء نادر. لكنّ ذلك نُظِم بمهارة كبيرة، تجعلنا لا نفطن إليه. فكلمة “لازوردي” لا تقبل الاستبدال، أبداً.

ساباتو: إنه الإحساس بلزوم ما يلزم، بأنّ شيئاً ما هناك هو غير عارض ولا طارئ، وإنما بالأحرى ضروري. وإنّ ذلك ليدهش بشكل كبير في الفنّ المعاصر: ففي الموسيقى مثلا، ثمة تنافرات نغمية قد تبدو للموسيقي الكلاسيكي منذ الوهلة الأولى، بأنها غير متطابقة، فيسقطها. لكنها مع ذلك، ضرورية، وتستهدف خلق نهاية تكون أعمق.

بورخيص: لقد عثرت في مقروئاتي، على هذا البيت الذي يقول فيه دانييل غابرييل روسّيتي، في قصيدة أرق:

Sleepless, with cold commemorative eyes

(حرفياً: يقظان، بنظرة باردة محتفية بالذكرى)… إنّ عبارة “محتفية بالذكرى” تبدو غريبة، لكنها في محلّها، مع ذلك. إنها صفة نادرا ما تستعمل بهذا المعنى، لكنها استعملت في هذه الحالة، على أنها دقيقة وجميلة.

بارون: هل تسمح الرواية إذن، بأن تتضمن بين دفتيها صفحات ناقصة وغير جيّدة من حيث الصياغة، بينما تشترط القصة القصيرة العناية الفائقة؟

ساباتو: أفترض بالأمر كذلك، إذا تحدثنا عن هذين الجنسين على اعتبار أنهما نموذجان تمثيليان.

بورخيص: يبدو لي بأنّ الناقد موميغليانو هو الذي قذف دانوزيو بمعيبة كونه لم يكتب سوى صفحات تملؤها الورود والأزهار. بمعنى أنها مترعة على الآخر بالزخرة والتنميق الأسلوبي الباهر. وفي هذا السياق، أذكر كذلك عبارة جورج مور التي يمدح فيها أحدهم، بقوله: “يكتب نثراً يفتقد على وجه التقريب، للبصمة الشخصية”.

ساباتو: هذا يذكّرني بغروساك. وكنت غالباً ما تشير إليه، يا بورخيص. فقد ذكرت ذات يوم، إن لم أكن مخطئاً، بأنّ غروساك يعتقد أنّ رواية دون كيشوط مكتوبة بنثر أشبه ما يكون بالعامّية غير الفصيحة. وتذكر أيضاً بأنّ هذا هو السبب ربّما، الذي حذا بغروساك الى عدم كتابة شيء يمكنه أن يقارن بكتاب دون كيشوط.

ثمّ تصطبغ تقاسيم وجه ساباتو فجأة، بمسحة ساخرة.

بورخيص: أعتقد بأن ما كان يرغب غروساك في الإشارة إليه، هو خلوّ ذلك المؤلف تماماً من الصفحات التي يمكن انتقاؤها لجمالية أسلوبها. وقد كان هذا الكلام مستحسناً من دون شك، في الفترة التي قال فيها غروساك ذلك، لأنّ ما كان يعجب الناس في ذلك الكتاب بالضبط، ليس هو شخصية دون كيشوط ولا بانشا، وإنما الأسلوب. ونفس التحفظ الأسلوبي هو ما قام به ليغونايس في كتابه المعنون: الإميبريو خيزويتيكو (الإمبراطورية اليسوعية). وهذا تحديداً هو ما يُنتقد بخصوصه بشدة، مؤلف الكيشوط: الجمل الطويلة جداً، واعتماد المهجور من المفردات…

ساباتو: وهل تعتقد أننا نستعمل في لغة التخاطب اليومي الكثير من المهجور؟

بورخيص: بالطبع، لا.

توقّعت أن يحتدّ الخلاف بعد برهة، مثلما يحدث أثناء اللحظات التي تسبق نشوب أي سجال، أو عراك يجمع بين غريمين يحملان آراء متعارضة. شعرت وكأنّ ساباتو هيأ نفسه، لتقديم عرض يمدح فيه الكيشوط، بكيفية يشوبها هيام من نوع خاص، يضطر بورخيص الى استعمال كامل جهده، لتفنيد حجج صاحبه. قِسْتُ بنظراتي الحيّز المتبقي في بكرة التسجيل، خوفاً من أن لا يكفيني، لكنه بدا لي كافيا.

ساباتو (مبتسما): أودّ لو أننا تناقشنا في رواية الكيشوط.

أسند ظهره جيداً الى أعلى الأريكة، وأخذ يركّز بنظراته في وجه بورخيص. بدا هذا الأخير متردّدا للحظة، قبل أن يشرع في الردّ على صاحبه، بنبرة هادئة:

بورخيص: أظنّ أني مثلما تعلم يا ساباتو، قد غيّرت رأيي كثيراً في الكيشوط.

ساباتو (وهو يبتسم بطريقة مرتابة): وما هو موقفك، الآن؟

بورخيص: لا ينبغي لي أن أصرّح به، إذ يعزّ عليّ أن أنتقد ذلك الكتاب؛ فقد وقعت كثيراً تحت تأثير بيوي كاساريس: كان يتحدث إلي دائماً عن هذا المؤلف باستخفاف وازدراء. لكن، تبيّن اليو، بأني كنت مخطئا. أعتقد بأنّ سيرفانتيس قد خلق شخصية أدبية لا يمكنها أن تنسى أبدا: ألونسو كيخانو. وأظن أن على المرء أن يحكم عليه، انطلاقا من وجهة نظر أخرى مغايرة. ثمّة شيء أساسي أشار إليه كولريدج، يبدو لي سليما. لقد قال بأنّ ما من أهميّة خاصة لمغامرات دون كيشوط في ذاتها، وبأن القارئ قد يجد في نفسه أحياناً، الرغبة في إعادة قراءة فصل من فصول الرواية، أكثر مما يجد لديه الرغبة في متابعة المغامرات. ما سيقع ليس مهما، لأننا نجد أنفسنا في الواقع، ضمن الوضعية نفسها التي ما تفتأ تتكرر في كل الرواية، وهي وضعية شخص يعيش يومه في عالم مبتذل، ما يفتأ يعاكسه. ومع ذلك، تبقى هذه الشخصية مثيرة للضحك، ومحط احترام ومحبة كذلك.

هدأت دواخل ساباتو. صار جاداً وتقريباً مسروراً، أمام بورخيص، الذي باح له بإعجابه بسيرفانتيس، وهو يواصل كلامه قائلا:

بورخيص: أعتقد بأني كنت ظالماً في حكمي، لأني منذ زمن غير يسير ظللت أعتقد بأن كيبيدو كان أفضل من سيرفانتيس. ربّما كان كيبيدو كاتباً جيّداً، بالنّظر الى جودة ما كتبه، صفحة بصفحة وسطراً بسطر. لكنه بالجملة أقلّ بكثير من سيرفانتيس، لأنّه لم يخلق شخصية شبيهة بدون كيشوط. لم يكن سيرفانتيس يحتاج الى الكثير من الصنعة الأدبية، التي يتميّز بها كيبيدو، لأنه امتلك الحدس والعبقرية اللتين يفتقد إليهما هذا. ولذلك، أنا حريص الآن، إن حصل مني ما يظلم سيرفانتيس، على أن أعترف علنا بأخطائي. تلك الأخطاء نفسها التي جعلتني أعتبر بأن ليغونيس أكبر قدراً من داريو. غير أني صرت أدرك اليوم، بأن مكانة ليغونيس بالمقارنة مع داريو، أشبه ما تكون بمكانة كيبيدو، حين يقارن بسيرفنتيس. إنّ ليغونيس لقادر دون شك، على تصحيح أي صفحة من الصفحات التي كتبها داريو، لكنّه لا يستطيع أن ينشئ مثلها بالمرة. لهذا السبب، يعتبر سيرفانتيس أكبر من كيبيدو.

ساباتو: ما قلته لا يدهشني بالمرّة، يا بورخيص. وأظنّ بأنّ رأيك الحالي ظلّ منبتّاً بين ثنايا الأسطر، التي كتبتها عن الكيشوط. فقد كتبت تقول في إحدى مقالاتك بأن كيبيدو، كان أحذق في توظيف فنّ اللغة، وأضفت مباشرة بعد ذلك هذه العبارة: “إلا أنّ سيرفانتيس…”، التي توقف فيها كلامك، بعد ثلاث نقط للحذف مشبعة بالمرارة. وأذكر أني كتبت حولك مقالة، ذكرت فيها ما يلي: بما أن لفوبير وجهيْن، فإنّ لبورخيص كذلك وجهين: الأول شديد الإعجاب بكيبيدو، والآخر ـ وهو غائر جدا ـ ينحني تقديراً أمام سيرفانتيس. غير أنّ هناك شيئاً أودّ التدقيق فيه معك، ويتعلّق بمسألة الشكل والأحداث الروائية. بالنسبة لي، يكمن سبب اعتبار الكيشوط واحدة من بين أعظم التآليف الروائية، وأشدّها نبوغاً وعبقرية في العالم، في أنّ سيرفانتيس قال ما ينبغي له أن يقال فيها، وصاغها بالشكل الذي كان يتعين عليه أن يصوغها به؛ لأننا لا نستطيع أن نفصل نهائياً بين الشكل المضمون. لذا، ظلّ الحكم الذي أطلقه غروساك بشأن هذا المؤلف، عبثيا ومتعالما.

بورخيص: ما أؤيده، هو أن الجزء الثاني من الرواية متفوق على الأول.

ساباتو: طيب، أنا متفق معك. لكن، لنعد الى كولريدج، والتصريح المضحك الذي نُسِب إليه، حيث يقول على ما أعتقد: “للأسف أن دون كيشوط لم يكتبها روائي إنجليزي!”. ويؤاخذ سيرفانتيس لكونه خلق شخصية تعيش مغامرات ليست بحق ضرورية. والحال أن دون كيشوط مثلما أعتقد، ليست سوى جماع تلك المغامرات بالضبط، وإلا ماذا تكون؟!

بورخيص: لكن الشخصية في ذاتها ولذاتها، أهمّ مما يقع لها.

ساباتو: إنّ الكيشوط هو ما يحدث له. فهو لا يتحدّد كشخصية، مثلما قد يقول الفينومينولوجي، إلا بحصيلة الحوادث التي تقع له. صحيح أنّ الجزء الثاني، رغم كل شيء، جزء متفوق على مجموع المؤلف. لكن، قد يكون سيرفانتيس ربما قد وقع في الجزء الأول، تحت التأثير السلبي للوسط الأدبي الذي كان يحيط به. فقد كان يدرك بأنه كاتب شعبي، ولذلك أراد أن يظهر بالمظهر اللائق أمام المنحازين لصفّ كبيبيدو والآخرين، في الجزء الثاني.

بورخيص: بالطبع، كان هؤلاء ينظرون إلى كتابه على أنه من فصيلة الكتب الشعبية، الأشد رواجاً على مستوى المبيعات. فقد كتب عنه غراسيان [ق 17]، يقول دون أن يشير ولو بإشارة واحدة منه الى سيرفانتيس، Agudeza y arte de ingenio [ما معناه إجمالاً: مؤلَّف يتميّز “بنفّاذ البصيرة وفنّ عبقري”].

ساباتو: أعود إذن، الى الحديث عن فكرة “الكتابة الجيدة”. فما المقصود بهذه العبارة في علاقة مع الكيشوط، إن لم يكن ما قام به سيرفانتيس بالذات، هو “كتابة جيدة”؟ فإذا كان سيرفانتيس قد نجح في خلق عمل أدبي مدهش، لم يتوقف الناس لحدّ الآن في مناقشة بعضهم البعض في شأنه، فإنّ ذلك العمل لم يصبح مدهشاً إلا لأنه كتب كتابة جيدة، وبطريقة رائعة! وإذا سلمنا من جانب آخر، بأن شخصية الكتاب قد عرّضتها المغامرات للحجب والخسف، فمن ذا الذي يمنع كاتبا آخر، أفضل من كاتبنا، من استعادة هذه الشخصية واعتمادها في مؤلف أدبي آخر يكون عظيما؟ إنّ هذا المؤلّف “العظيم” لم يكتب لحدّ الآن، أبدا.

بورخيص: لا، لم يكتب. لأن الكيشوط الذي نعزوه الى أبيلانيدا، ولم أطلع عليه، هو مثلما قيل لي: غير جيّد.

ساباتو: إنّ شكسبير كان يأخذ أفكاره من بعض الكتاب الرديئين، الذين لم ينجزوا بها أي أدب جيّد يذكر، فيكتبها في مسرحياته المأساوية الكبرى. ولكم أود أن أسأل كولريدج عن المانع، الذي حال دون أن يكتب أي انجليزي، مهما كانت موهبته، الكيشوط الذي يدّعي البعض بأنّ سيرفانتيس أخفق فيه، ولم يتوفق في تجويد خلقه!

بورخيص: ما زلت أذكر ذلك المقطع الروائي، الذي استردّ فيه سانشو الحرّية، فأدرك أثناء ذلك بأنّه صار يملك أفضل ما فقده، فطفق يعدّد سلسلة كاملة من الأشياء التي لم يكن قطّ يملكها…

ساباتو: وتلك الصفحات المخصّصة لجزيرة باراتاريا، حيث انقلبت الأدوار بين دون كيشوط وسانشو، “فتكيْشَط” هذا و”تسَنْشا” ذاك. صفحات جميلة تحكي عن الاستهواء والحزن البذيء، اللذين نجما عن طول الإقامة بالقصر…

على امتداد لحظة بكاملها، ظلا معاً يستحضران بحمية وحماس، بعض المشاهد الحية التي يتضمنها ذلك المؤلف الأدبي الفريد من نوعه. وأظن ـ وقد قلت ذلك بصوت مرتفع ومباغت! ـ بأنه من المؤسف، أن يُفرض هذا المؤلف علينا فرضاً في المدرسة الإعدادية، ونحن عاجزون تماماً عن تذوقه في ذلك الحين، وعن تقديره بالشكل اللازم.

اعترف بورخيص بأن ذلك خطأ شبيه بما يقترف في إيطاليا، حيث تدرّس الكوميديا الإلهية لتلاميذ الصفّ الإعدادي. أما ساباتو فأوضح بأنه ينبغي تدريس الأدب بشكل كرونولوجي معكوس، بحيث يتم البدء بتدريس الأدباء المعاصرين، الذين هم أقرب الى لغة الشباب وقضاياهم الراهنة، للانتهاء بعد ذلك بتدريس الأدب الكلاسيكي.

لكن الحديث سرعان ما اتخذ منحى الأشواق البحتة، ليصاب صاحباي معا بموجة صمت محتدمة في النهاية، شُبّه لي أثناءها بأنّي سمعت بورخيص يستظهر في همس، بعض التأملات التي كان يرددها البئيس كيشوط سيىء الحظ…

ترجمة: أحمـد الويــزي

نزوى

تعليق واحد