أزمة القدس: هل يملك العرب غير الكلمات!؟

أزمة القدس تريح الأسد/ إياد الجعفري

ربما، تنفس بشار الأسد، الصعداء، حينما اندلعت أزمة اعتراف واشنطن بالقدس عاصمة لإسرائيل. فقبل أيام، كانت تصفية علي عبد الله صالح، قد ضيّقت الهوامش المتاحة للأسد. ولاح شبح تكرار هذه التجربة، في حالته.

لا يختلف وضع بشار الأسد كثيراً عن وضع نظيره الراحل، علي عبد الله صالح. هناك فوارق دون شك، لكن هناك قواسم مشتركة كثيرة. فهما، بقيا عائمين بالاعتماد على تناقضات خصومهما وحلفائهما، في آن. لذا، فإن غرق صالح أخيراً، لابد أنه لاح أمام ناظري الأسد كثيراً، خلال الساعات التي أعقبت تصفية الرئيس اليمني المخلوع.

وكما أن صالح، كان يلعب على رؤوس الثعابين، حسب الوصف الرائج. كان وما يزال الأسد كذلك. لكن الفارق أن ثعابين صالح، كانت داخلية، بصورة رئيسية، فيما الثعابين التي يلاعبها الأسد، هي قوى إقليمية ودولية، متناقضة المصالح، جميعها متفقة على إبقائه إلى حين.

حياة الأسد، اليوم، هي رهن استمرار التوازنات القائمة، بين كلٍ من الإيرانيين والروس والأمريكيين (ومعهم الإسرائيليون). لكن تلك التوازنات معرضة للاختبار بشدة. بقاء تلك التوازنات، قد يضمن بقاء الأسد. واختلالها لا يعرض سلطة الأسد للخطر فقط، بل قد يعرض حياته نفسها، للخطر. وكما كانت نهاية تجربة صالح، تراجيدية. لا يمكن أن تكون نهاية الأسد إلا كذلك، إن لم يكن مستعداً للانسحاب، بنفسه، في الوقت المناسب، وبدقة متناهية.

حشر علي عبد الله صالح نفسه، بين خصوم، هم الإيرانيون وحليفهم المحلي (الحوثي)، والسعودية والإمارات وحلفاؤهم المحليون من اليمنيين. ولعب على تناقضاتهم، ليبقى بيضة قبان. لكن الحوثيين تمكنوا من ابتلاعه، بدلاً من أن يبتلعهم. وراح صالح ضحية رقصه المتهور على تناقضات الخصوم.

لا توجد فوارق كبيرة في حالة الأسد. فهو حشر نفسه بين حلفاء متنافسين، وخصوم متصارعين. الروسي والإيراني، ليسا على الموجة نفسها. وكل المؤشرات تؤكد وجود صراع خفيّ وهادئ بينهما. وإسرائيل تضغط على الروس والأمريكيين لإيجاد حلٍ ينهي الوجود الإيراني في سوريا، أو يضبطه بصورة لا تهدد أمنها، مستقبلاً، في أدنى الحدود. والأسد ورقة يلعب بها الجميع. ويستمر هو، في حالة واحدة، وهي استمرار حاجة الجميع له. وإن قرر أن ينقلب تماماً لصالح أحد الأطراف، ضد الآخر، سيلقى مصير صالح. وإن انتفت حاجة أحد الأطراف، إليه، بصورة كلية، سيكون معرضاً أيضاً للتصفية. خاصة إن كان ذلك الطرف، هو الإيراني تحديداً. الممسك بقوة، بالميدان السوري.

وفي ظل ما سبق. جاء المُتنفس من واشنطن. فقرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، هدية مثالية توسع نطاق التحالفات، وتوسع الهوامش المتاحة أمام الأسد.

هي خطوة تعني بصورة جلية، أن الأمريكيين يريدون تعزيز الدور الإيراني، والنفخ فيه أكثر، باتجاه الدفع نحو هدفٍ استراتيجي، وهو حشر الخليجيين، وتحديداً، السعوديين، في زاوية التصالح مع إسرائيل، باتجاه التأسيس لشراكة معهم، لمواجهة الخصم المشترك، الإيراني.

إذاً، للخصم الإيراني، أدوار يجب أن يلعبها. هذه الأدوار تتم بضوء أخضر أمريكي، لا يمكن نفيه، بعد قرار واشنطن الخاص بالقدس. وبعد نهاية “داعش”، شبه الكاملة، يجب إعادة إحياء هالة الخصم الإيراني. لذا، فالأسد سيبقى عنصراً ضرورياً في هذه اللعبة.

وفي السياق، يوسع القرار الأمريكي الخاص بالقدس، هوامش التفاهم في أوساط الشراكة بين الإيراني والتركي والروسي. وهنا، يجد التركي نفسه مضطراً أكثر للاقتراب من الشريكيين الروسي والإيراني. فيما الروسي يكسب هامشاً أكبر أيضاً يمكن له استغلاله للتقرب من الأتراك والإيرانيين، وتعزيز نقاط تفاهمه معهما، ونفوذه من خلالهما، في المنطقة.

كل ذلك، يخدم الأسد، ويريحه من سيناريو حصول صراع إيراني – روسي مرتقب، بضغط أمريكي. ذلك السيناريو كان قد أصبح قريباً جداً، ومرشحاً للتطور السريع، مع اقتراب ترتيب حل سياسي للصراع في سوريا. لكن، بعد الخطوة الأمريكية الأخيرة بخصوص القدس، يبدو أن الأمريكيين سيكونون أمام استحقاق أكثر إلحاحاً، يتعلق بمصير التسوية في فلسطين، وسط حديث متواتر عن تفاهمات سعودية – أمريكية – إسرائيلية، غير معلنة، تستهدف ترتيب “سلام إقليمي”، على حساب تطلعات الفلسطينيين، بصورة تخدم تحالفاً شرق أوسطي، بمواجهة إيران.

وخلال العمل للوصول إلى تلك التسوية المرتقبة، وذلك “السلام الإقليمي” المنتظر، وهو أمر قد يتطلب أشهراً، وربما سنوات، ستفقد الأزمة السورية زخم الرغبة بالحل، لدى الأمريكيين تحديداً، الذين ربما يفضلون ترك سوريا ساحةً متاحة للصراع بالوكالة مع الإيراني.

لكننا، لا نعرف بعد، موقف الروسي تحديداً، من تجميد الحل السياسي في سوريا. فها هو بوتين في طريقه إلى أنقرة، الاثنين، لمناقشة ملفين، سوريا والقدس. فيما يبدو أن النظام مصرٌ على إفشال مفاوضات جنيف، ولا يبدو أن الضغط الروسي، جدّي، حياله، حتى الآن.

ومن بين سيناريوهات عديدة منتظرة لسوريا، سيكون أكثرها ترجيحاً، أن يبقى الوضع على حاله، وأن تبقى سوريا، وقْفَاً متاحاً للصراع الهادئ حيناً، والساخن أحياناً، حسب مقتضيات تطور عملية صناعة الخصم الإيراني، الذي يراهن الأمريكي عليه بشدة، لتحقيق أهداف عديدة، من أبرزها، إدماج إسرائيل في محيطها الشرق أوسطي، والسيطرة على مقدرات الخليج المالية دون بذل أي تكاليف عسكرية مباشرة.

لاصة القول، الصراع في سوريا لم يحن أوان ختمه بعد. ولا يمكن تحقيق نهاية نوعية لهذا الصراع، إلا بقرار أمريكي، لا يبدو أنه سيكون قريباً، في وقت تؤجج فيه الإدارة في واشنطن التوترات في المنطقة بخطوة نوعية من قبيل الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

المدن

بين إعلان واشنطن وسيرورة الانحطاط العربي/ طارق عزيزة

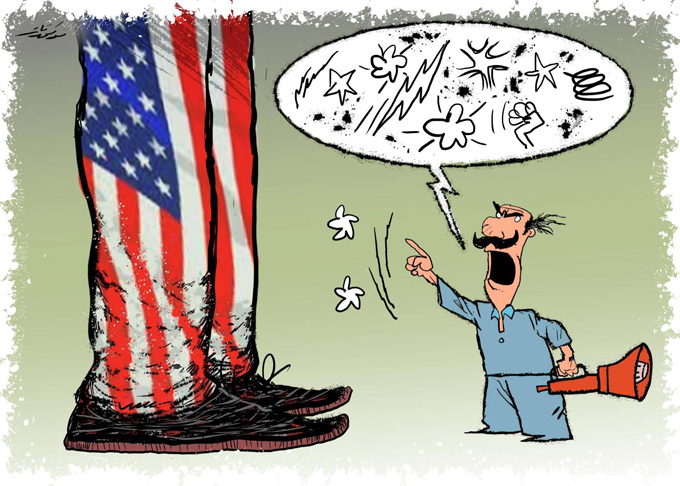

حملات رسمية وشعبية واسعة للتحرّك والتنديد، واتصالات دبلوماسية حثيثة، وعاصفة من التصريحات والتحليلات، أثارها إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمةً لإسرائيل.

من المؤكّد أنّ قرار ترامب، المنسجم بطبيعة الحال مع الانحياز الأميركي لإسرائيل، يتناقض وموقف «الشرعية الدولية» الرسمي حيال الصراع العربي- الإسرائيلي، على النحو الذي صاغته عشرات القرارات الأممية في هذا الشأن، سواء تلك الصادرة عن مجلس الأمن الدولي أو الجمعية العامة للأمم المتحدة. فكان من المنطقي أن يعلن الأمين العام للأمم المتحدة والرئيس الفرنسي وسواهما رفضهم، وأن تتكاثر الدعوات من هنا وهناك إلى العودة عنه، إضافة إلى تحذيرات آخرين من التداعيات المحتملة والخطر على السلم والأمن، ليس في الشرق الأوسط حيث المنطقة التي تعوزهما أشدّ العوز فحسب، بل في العالم أيضاً.

يمكن القول إنّ إعلان الرئيس الأميركي فيه من الرمزية والاستعراض أكثر مما قد ينجم عنه على الأرض، فهو إذ يكشف واقعاً ويكرّسه، لكنّه لم ينشئه ابتداءً، لأن إسرائيل تحتلّ القدس وتسيطر عليها فعلاً منذ نصف قرن، وهي تواصل تهويدها وتصرّ على اعتبارها عاصمتها. لا يغيّر من هذا الواقع أن تنقل واشنطن سفارتها إليها أم لا. ومن جانب آخر، ما حصل ليس أمراً جديداً ولا مفاجئاً، لأنّه يستند إلى قرار الكونغرس الأميركي الصادر سنة 1995، كما أنّ ترامب كان وعد خلال حملته الانتخابية بتطبيقه. لكن من المسؤول حقاً عن هذا المآل؟

المتابع لسيرة القضية الفلسطينية وأحوالها، لن يحتاج إلى كبير عناء ليقطع بأنها تجسّد سيرورة انحدارٍ وتقهقرٍ عربيٍّ مستمرّة، لم تبدأ مع الهزيمة الكبرى، المتمثّلةً في ضياع فلسطين وإعلان العصابات الصهيونية قيام «دولة إسرائيل» عام 1948، ولا هي ستتوقّف عند قرار سيّد البيت الأبيض نقل سفارته من تل أبيب إلى القدس. فالمغزى الأهم، الثابت تاريخياً والذي يتأكّد مجدّداً، هو أنّ قوّة إسرائيل لم تكن وحدها، في أي وقت، العامل الحاسم في نجاح المشروع الصهيوني على أرض فلسطين في مراحله المختلفة، بقدر ما يعود الفضل الأكبر فيه إلى تردّي أحوال العرب، وهو ما أدركه جيّداً مؤسّسو إسرائيل وخلفاؤهم وداعموهم أيضاً.

يُروى أنه بعد توقيع آخر اتفاقيّات الهدنة مع العرب عام 1949، قال ديفيد بن غوريون، الزعيم الصهيوني البارز وأول رئيس إسرائيلي، في خطاب له أمام ضبّاطه: «إنّ ما تحقّق لنا نصر تاريخيّ عظيم للشعب اليهوديّ كلّه، كان أكبر ممّا تصوّرناه وتوقّعناه. لكن إذا كنتم تعتقدون أنّ هذا النصر قد تحقّق بفضل عبقريّاتكم وذكائكم فإنّكم على خطأ كبير. إنّي أحذّركم من مخادعة أنفسكم. لقد تمّ لنا ذلك لأنّ أعداءنا يعيشون حالة مزرية من التفسّخ والفساد والانحلال». بن غوريون كان محقّاً في تحذيره، والأجيال التي تلته لم تكتفِ بنشوة التفوق الناتج عن ضعف الخصم، وإنما شرعت في عملية تحديث وتصنيع شاملة، الأمر الذي مكّن إسرائيل من احتلال مواقع متقدّمة عالميّاً في البحث العلمي وفي بعض الصناعات والتقنيّات المتطورة، عدا عن منافستها كبريات الدول في سوق السلاح، وامتلاكها التكنولوجيا النووية.

في المقابل، ماذا فعل العرب؟ الهزائم المتلاحقة أمام إسرائيل تقدّم الجواب. فهزيمة الخامس من حزيران (يونيو) 1967، مثلاً، كانت بمثابة «فاتورة» أو «كشف حساب» لما أُنجز خلال عقدين أعقبا هزيمة 1948، وفق تعبير المفكر الراحل ياسين الحافظ. وعلى المنوال ذاته جاء «الانتصار» في حرب أكتوبر مكللاً بمشاريع التسوية غير المتكافئة ولا العادلة، وكذلك الحال في اجتياح لبنــــان… وهلمّ جرا. فإنّ استنقاع الأحوال العربية في التفسّخ والفساد والانحلال هو ما جعل من الهزيمة المستمرة أمام إسرائيل لا مجرّد هزيمة سياسية وعسكرية تخصّ أنظمة الحكم القائمة فحسب، وإنّما هـــزيـــمة شــاملة للمجتمعات الـــتي أنتجت وتنتج الســطح السياسي والنخب والأيديولوجيات التي هيمنت، وما تزال تهيمن بأوجه مختلفة، على المجتمعات العربية، موشّاة بالقداسة لا يطالها النقد إلا عرضاً وخجلاً، فتعاود إنتاج الخسارات والأوهام، ملقيةً بالشعوب العربية على هامش التاريخ. وبالتالي، فإنّ ما حصل ويحصل لفلسطين وفيها وباسمها هو أحد تجلّيات حالة التأخّر التاريخي للعرب، بما يعنيه ذلك من بؤس وانحطاط حضاري على كافة المستويات.

في 1973، أي بعد ستّ سنوات على هزيمة حزيران، كتب ياسين الحافظ: «مرّ حزيران سادس، والوطن العربي ما زال سادراً في حالة يمتزج فيها الاحتضار بالتعفّن. أصبحت الهزيمة خبزنا. الذّل وسم جباهنا والتّقهقر ديدن مسارنا». ولو قيّض للحافظ العيش ليشهد ما آلت إليه أحوالنا لن يحتاج كي يُعبّر عن الحال إلى تغيير يُذكر في عبارته، سوى قول: «مرّ حزيران خمسون» بدلاً من سادس، ويترك تتمة العبارة كما هي. فالسنة الخمسون من عمر احتلال القدس تطوي أيامها بتكريس هذا الاحتلال، فيما عصر الانحدار العربي ما زال مستمراً. وإنّ ما تراءى أنها بشائر وآمال أزفّت مع «الربيع العربي» ذهبت أدراج الرياح، ولم تكن الحصيلة سوى مزيد من التعفّن والاحتضار، ذلك أنّ أنظمة القمع المهزومة، أمّ الهزيمة وابنتها، تواصل مسيرة «انتصاراتها»، لكن على شعوبها فقط.

الحياة

ترامب والقدس و «الغضب»/ حازم صاغية

قرار دونالد ترامب في ما خصّ القدس قرار ترامبيّ آخر. فيه من الظلم والقسوة والبله السياسيّ معاً ما في صاحبه: يطلق العنان للعنف الذي بدأت طلائعه بالظهور، من دون أن تكون له أيّة جدوى. يُنهي حلّ الدولتين. يشرّع الاحتلال. يضعف السلطة الوطنيّة لمصلحة «حماس» ويضعف «حماس» لمصلحة «الجهاد». «يحلّ» المشكلة باعتماد «حلّ نهائيّ» لها. يقدّم هدية ثمينة لإيران وسائر المتطرّفين وكارهي أميركا لسبب ولا سبب. يُحرج حلفاء الولايات المتّحدة التقليديّين، لا العرب منهم فحسب، بل الأوروبيّين أيضاً. يقدّم عيّنة عن السياسات الرخيصة، حين تُستخدم مسائل كبرى لتذليل عقبات سياسيّة يواجهها الحاكم، في واشنطن كما في تلّ أبيب. وأهمّ ممّا عداه، وهو ما يتجاوز الرمز والثأر والقضايا والمحرّمات، أنّه قد يمهّد لتحويل قرابة 400 ألف مقدسيّ يعيشون في مدينتهم إلى غجر أبديّين، إذ هؤلاء ليسوا مواطنين ولا يتمتّعون بحقوق المواطنة!

في ذلك، هناك شخصيّة دونالد ترامب بالتأكيد. لكنْ، هناك أيضاً لقاء، يعبّر عنه ترامب ويجسّده، بين تطوّرين كبيرين:

من جهة، التحوّل الكبير الذي أصاب ويصيب أميركا نفسها. إنّها تستنكف، بنتيجة هذا التحوّل، عن التدخّل الذي يلتقي فيه حدّ من المصلحة بحدّ من القيم. فحين تتدخّل، يكون تدخّلها هكذا، على غرار موقف رئيسها من القدس أو من البيئة أو من العولمة… وهذا، وفي معزل عن الغضب والضجيج المعهودين عربيّاً، يؤكّد كم أنّ تدخّل الولايات المتّحدة بشكل عاقل وعادل، هو مصلحة فلسطينيّة، وهو ما نستشعره ويستشعره باقي العالم في هذا الموضوع وفي سواه. يزداد الإلحاح على هذه الأميركا في ظلّ هذا العجز العربيّ المقرون بتأهّب إيرانيّ واضح لجني ثمار «الغضب».

ومن جهة أخرى، انتصار الثورات المضادّة العربيّة. يتّضح هذا في انتشار الحروب الأهليّة والمجابهات الإقليميّة، كما في تعاظم الشوق إلى أيّ استقرار ميّت يوفّره ديكتاتور أو مستبدّ، فضلاً عن ابتعاد فرصة التوصّل إلى دول معافاة تستطيع أن تحسّن موقعها التفاوضيّ مع إسرائيل بما يعود بالنفع على الفلسطينيّين. لكنّ أبرز ما يخلقه انتصار الثورات المضادّة ذاك الرجوع إلى المعادلة السقيمة القديمة، حيث فلسطين هي «القضيّة المركزيّة» لفظيّاً، وهي عمليّاً، طريق الهروب من كلّ القضايا الفعليّة. وهذا هو سرّ التلاقي العريض في اليومين الأخيرين بين قوى وأطراف لا يجمع بينها إلّا العداء المصحوب بلفظيّة القدس وفلسطين.

ضدّ هؤلاء تُطرح قضيّة فلسطين، لا ضدّ إسرائيل وحدها. وطبعاً ضدّ ترامب والترامبيّة بوصفها طلباً على عالم آخر، وليس مقاطعة للعالم، كما بوصفها وقوفاً في الموقع الذي يتضرّر منه ضحايا السياسات الضريبيّة والبيئيّة والجندريّة لدونالد ترامب. أمّا صراخ المقاومة وهياجها، وهما اللذان سمعناهما كثيراً في العقود الماضية، فلن يأتيا بجديد يختلف عن القديم المعهود.

الحياة

القدس خط أحمر انتهكه ترامب جهارا فماذا نحن فاعلون؟/ د.عبد الحميد صيام

من لم يكن يتوقع هذه اللحظة فهو لا محالة مخطئ. الذي كان يمنع الرؤساء الأمريكيين السابقين من اتخاذ قرار نقل السفارة والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ليس الضغط العربي أو الإسلامي، ولا هدير الجماهير العربية والإسلامية، ولا التهديدات الإرهابية، بل شيء واحد وهو أن اتخاذ هذا القرار هو انتهاك للسياسة الأمريكية الثابتة نفسها، وانتهاك للقانون الدولي الذي ساهمت الولايات المتحدة في صناعته، وانتهاك لقرارات مجلس الأمن التي أجازتها الإدارات الأمريكية المتعاقبة حول القدس وصوتت لصاحها أو امتنعت عن استخدام الفيتو من أجل أن تمر.

لم يكن لأي رئيس من الحزبين أن يسجل على نفسه أنه انتهك سياسة أمريكية ثابتة، إلى أن جاء دونالد ترامب، أو جيء به، ليتخذ مثل هذا القرار. فهو ليس ملتزما بحزب أو بقانون محلي أو دولي. إنه ذئب منفرد في السياسة الأمريكية، ليس كمثله أحد لا من قبل ولا من بعد. يغرد كما يشاء مرتكزا على عقلية رجل الأعمال الكبير، صاحب الصفقات الرابحة. إنه يفي حق من أوصلوه للبيت الأبيض من أنصار الكيان الصهيوني واليمين المتطرف، ضاربين عرض الحائط بكل ما هو مستقر في السياسة الأمريكية.

رجل أساء للسود والنساء والعرب والمسلمين واللاتينيين ولكل الأقليات، ولا يتمتع باحترام أحد ولا يهمه ذلك. ضعيف مهزوز داخليا ولا يستنمر إلا على حكام عرب يتذللون على أبوابه لنيل رضاه لاستخدام قوته ضد جيرانهم أو أبناء جلدتهم. فهل يخشى أن يغضبوا على قراره بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل؟

تأكدت جماعة الأيباك (اللجنة الأمريكية الإسرائيلية للعلاقات العامة) التي ساهمت بإيصاله للبيت الأبيض نكاية بأوباما، وتأكد البليونير الصهيوني صاحب كازينوهات القمار في لاس فيغاس، شيلدون أديلسون، الذي تبرع بملايين الدولارات لحملة ترامب، وتأكد أنصار ترامب في إسرائيل وأولهم نتنياهو، أن الفرصة الآن قد لاحت وأن الوقت مناسب، وإذا لم يفعلها ترامب فلن يجرؤ عليها أحد.

الوقت مناسب لأن السلطة الفلسطينية فقدت كل مصداقيتها، وباتت عالة على المساعدات الأمريكية والأوروبية، التي تمر عبر البنوك الإسرائيلية أو برضى إسرائيلي. المصالحة تتعثر ولا يبدو في الأفق أن هناك بوادر حقيقية لوحدة وطنية حول برنامج نضالي حقيقي يخرج الأزمة الوجودية من عنق الزجاجة، التي تسبب بها الأوسلويون، من تقدم منهم ومن تأخر.

الوقت مناسب لأن الوضع العربي في أسوأ ما يكون. أربع حروب لم تحسم نهائيا بعد، وأكثر من عشرين أزمة تعصف بالوطن العربي من غربه إلى شرقه. اليمن على أبواب مجاعة، بفعل الجار العربي، وسوريا فيها عشرة ملايين لا يعرفون من أين تأتي وجبتهم المقبلة. وليبيا تتمزق والعراق قد يستغرق إعادة توطين المشردين عدة سنين خوفا من جوع أو من ميليشيات طائفية أو عصابات متمردة. ولبنان على أبواب الانفجار. ومصر تتلقى الضربة من الجماعات الإرهابية تلو الأخرى، وترد الحكومة عليها بمزيد من خنق الحريات وكتم الأفواه وتجريف القرى والعزب في سيناء. والجماعات الإرهابية تنتشر في أكثر من بلد وبأكثر من اسم، وتؤذي كل الناس إلا إسرائيل فتلك متفرغة لتلطم سوريا على خديها كما تشاء.

الوقت مناسب لأن في بعض الدول الخليجية قيادات رعناء خرجت من أقبية العلاقات السرية مع الكيان الصهيوني، لتعلن نهاية الزواج العرفي وبداية التحالف العلني. وقد أطلقت هذه الأنظمة مؤخرا ثلة من الرعاع الجهلة لشيطنة الشعب الفلسطيني، واتهامه بالخيانة وبيع أرضه. ونقول لهؤلاء الأبواق من أراد أن يخون فليخن باسمه وباسم دولته وعقيدته، ولا يتغطى بالشعب الفلسطيني. إسرائيل تتبجح بعلاقاتها مع إحدى عشرة دولة عربية، وبعض العلاقات جد حميمية، إذ إن إسرائيل لم تعد تقبل بالعلاقات السرية فإما حب علانية وإلا فلا. دول سمحت لترامب بتجريف ملياراتها مقابل الاعتراف بها وضمان سلامتها. دول رقصت له بالسيوف واعتبرته زعيما عظيما أكثر مئات المرات حتى من أنصاره في الولايات المتحدة. دول صفقت له عندما تحدث عن حركة حماس الإرهابية وطار من مطاراتها لتل أبيب مباشرة.

الوقت مناسب، لأن في إسرائيل حكومة للمستوطنين تتخذ من التطهير العرقي عقيدة، وتعتبر الشعب الفلسطيني كله أعداء وتعامل الفلسطينيين في الداخل كطابور خامس. يسوغ لهم حاخامتهم قتل العرب الذين شبههم أحد هؤلاء بأنهم كالأفاعي، يفضل التخلص منها جميعا، حتى لو كانت من بينها أفاع غير سامة.

والوقت مناسب لإسرائيل فهي تعيش أزهى عصورها الاقتصادية والأمنية والسياسية. فعلاقاتها الخارجية ما فتئتت تتسع مع دول كانت بالأمس تعتبر الإعتراف بإسرائيل من المحرمات. أنظر إلى علاقاتها مع الاتحاد الروسي والهند ودول أوروبا الشرقية والآن مع دول القارة الإفريقية، التي تفتح أبوابها الواحدة تلو الأخرى، لدرجة أن نتنياهو أصبح ضيفا متجولا على القادة الإفريقيين من أوغندا إلى كينيا ومن رواندا إلى إثيوبيا. لقد مضى الزمن الذي كانت القارة الأفريقية تعتبر إسرائيل ذنبا من أذناب الاستعمار، حيث قطعت إحدى وثلاثون دولة علاقاتها مع إسرائيل مرة واحدة بعد حرب أكتوبر 1973 بقرار ملزم من منظمة الوحدة الإفريقية.

لهذا ولأسباب أخرى عديدة رأت إسرائيل وحلفاؤها في إدارة ترامب المتصهينة أن الوقت قد حان لتعليق الجرس، ولا أفضل من ترامب الذي لا مرجعية له من القيام بهذا العمل الشائن، الذي يشكل انتهاكا فاضحا وصلفا للقانون الدولي. فماذا نحن فاعلون؟

برنامج مواجهة

اعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل تجاوز كل الخطوط الحمراء. ونحن، حكومات وشعوبا ومؤسسات، أمام استحقاق تاريخي، فإما أن يكون هذا الإعتراف طريقا نحو الهاوية أو شعلة نحو النهوض- إما أن يكون أقرب إلى جسد بوعزيزي الذي أطلق شرارة التغيير في بحيرات وطن آسنة، أو صك استسلام عبد الله الصغير أمام فردناند وإيزابيلا عام 1492. فكيف نحول هذه الحادثة إلى مرحلة للنهوض؟

المسؤولية أولا تقع على ملوك الطوائف. فهل سيرتقي أي منها ولو نظام واحد ويجرؤ على قطع العلاقات مع الولايات المتحدة؟ هل سيجرؤ رئيس السلطة الفلسطينية باتخاذ القرار الذي يرتقي لمستوى الحدث، بقطع العلاقات مع الكيان ووقف التنسيق ورمي مفاتيح أوسلو التي جلبت كل هذا الدمار على الطاولة، ويعلن أن أمريكا لم تعد وسيطا، لأنها متماهية مع الكيان؟ هل سيفي أردوغان بوعده ويقطع علاقاته مع الكيان؟ هل تقود الجزائر مرة أخرى جبهة للصمود والتصدي، أم تؤثر السلامة كغيرها. هل يعلن رئيس صندوق القدس سحب سفيره من واشنطن ووقف التطبيع مع الكيان الدس العربي

سري منه والعلني؟ هل سينتصر الرئيس السيسي لمشاعر الشعب المصري الذي رفض التطبيع طوال سنوات ما بعد الكامب، ويسمح فقط للمظاهرات الشعبية أن تنطلق بالملايين؟ هل ستأخذ إيران خطوة عملية واحدة تهز الكيان من جذوره بدل الشعارات المتكررة «الموت لأمريكا – الموت لإسرائيل»؟ فلا ماتت أمريكا ولا إسرائيل. هل يتصرف الأسد مرة واحدة كأسد عندما يتعلق الأمر بإسرائيل، وليس عندما يتعلق الأمر بالشعب السوري ويطلق صواريخه ولو مرة واحدة ضد الكيان في عقر داره؟

أما المؤسسات الرسمية سواء الجامعة التي لم تعد عربية، ولا منظمة التهاون الإسلامي ينتظر منهما أي تحرك حقيقي إلا إصدار بيانات تافهة لا يلتفت إليها أحد. وإذا كانتا على قدر المسؤولية فلتنسخا قرار منظمة الوحدة الإفريقية بعد حرب أكتوبر 1973 وتصدرا أمرا ملزما لأعضائهما بقطع العلاقات مع إسرائيل. لو فعلت إحداهما أو كلتاهما شيئا من هذا القبيل لاستعادت شيئا من ثقة مفقودة ولكن لا حياة لمن تنادي.

الشعوب العربية عليها ألا تنتظر إشارة من ملوك الطوائف. عليها أن تعبر عن غضبها ليس بالهاشتاغ ولا بتداول صورة القدس ولا بالتذكير بمظفر النواب الذي صرخ قبل نحو 40 سنة «القدس عروس عروبتكم، فلماذا أدخلتم كل زناة الأرض إلى حجرتها؟». على الشعوب أن تنحاز لضمائرها وتخرج إلى الشوارع وتعلن بداية أيام وأسابيع وسنين الغضب.

القدس قضية الشعوب الحرة التي لا تقبل العبودية. القدس موجودة في قلب كل واحد حر، ذي ضمير وخلق ومبدأ. القدس رمز لكل ما هو جميل. القدس هي إمتحان هذه الأمة. المعركة انطلقت بين ترامب ونتنياهو وبعض ملوك الطوائف من جهة وبين كل شرفاء الأمتين العربية والإسلامية وأنصار السلام والعدل والحرية في العالم ولننتظر من سينتصر في نهاية المطاف.

محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة رتغرز بنيوجرسي

الق

القدس: استعادة المعنى إلى القضية/ حسام عيتاني

لم يستشر الفلسطينيون أحداً عندما أطلقوا انتفاضتيهم الأولى والثانية في 1987 و 2000. ولم يسألوا رأي الأشقاء عندما بدأوا الكفاح المسلح في 1965. طلب الفلسطينيون من العرب ومن العالم التضامن معهم تحت سقف القرار الوطني المستقل الذي دفعوا ثمنه باهظاً على شكل حصارات وحروب مدمرة لهم وللبلدان التي أقاموا فيها.

القرار المستقل الذي واجهت منظمة التحرير الفلسطينية به حكومات عربية رغبت في استغلال القضية العادلة كورقة في الصراعات الداخلية والإقليمية، كانت ميزته الأساس أنه يخضع لقيادة واحدة. يجوز توجيه الكثير من النقد القاسي إلى الممارسات والسياسات الفلسطينية في الأردن ولبنان بين 1965 و1982. ويصح بالقدر ذاته التشكيك في جدوى النهج الذي اعتمدته القيادة الفلسطينية وأفضى إلى أوسلو ومن ثم إلى خنق العملية السياسية بأيدي الإسرائيليين الذين لم يعودوا يرون جدوى من أي تسوية للصراع ما داموا قادرين على التحكم بكل مفاصل الأمر الواقع من خلال الاستيطان وتطويق السكان في معازل وإنزال القضية الفلسطينية ككل من مركز اهتمام العالم. وهذه «إنجازات» يشارك الإسرائيليين فيها صفٌ طويلٌ من الحكومات العربية الممانعة والمعتدلة، سواء بسواء.

استعراض ردود الفعل العربية والفلسطينية على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وبدء الإجراءات لنقل السفارة الأميركية إليها، لا يأتي بجديد. هي ذاتها ردود الفعل البافلوفية على كل خطوة تصعيدية أميركية أو إسرائيلية: المقاومون والمعادون للصهيونية يدعون إلى انتفاضة جديدة وإلى تظاهرات ووقفات أمام السفارات الأميركية. المعتدلون يجرون اتصالات بالإدارة في واشنطن للومها وربما «بعبارات قاسية» على قراراها.

وبين التهديد بالعنف الفلسطيني الذي سيصب في نهاية المطاف في مصلحة الإسرائيليين والأميركيين الذين سيسارعون إلى تصويره كإرهاب عربي وإسلامي يستفيدون من الترويج له كعلامة على استحالة الحوار مع الفلسطينيين وحتى على لا جدوى أي كلام عقلاني معهم، وبين إماتة الرأي العام العربي مَللاً بتصريحات الشجب والإدانة والتنديد التي تفاقم مشاعر العجز والسلبية وتدفع، بالتالي، إلى صرف النظر عن قضية لا طائل من تحتها والاهتمام بالمصائب المتكاثرة في الداخل العربي، يقف من يسأل عن المعنى الذي تحمله القضية الفلسطينية اليوم، بالنسبة إلى الفلسطينيين أنفسهم وكذلك بالنسبة إلى العرب المطالبين بالتضامن، وأخيراً بالنسبة إلى العالم الذي يحتار في كيفية إشاحة وجهه عن هذه المنطقة التي تلد الحروب تلو الحروب من دون استراحة أو إجازة.

مفهوم أن للفلسطينيين وحدهم الحق في اختيار شكل الرد على الخطوة الأميركية الجائرة، بما يلائم أوضاعهم وقدراتهم ودرجة تحملهم لموجة القمع الإسرائيلي المنتظرة بعد كل خطوة فلسطينية. لكن يتعيّن القول إن العودة إلى القرار الوطني المستقل يحول دونها انقسام عميق بين غزة ورام الله. بين «مقاومة من أجل المقاومة» وبين «تفاوض من أجل التفاوض»، فيما تبقى السلطة أو بالأحرى التسلّط هو هاجس الجانبين اللذين ما برحا يفشلان في كل محاولات المصالحة وآخرها تلك التي جرت قبل أسابيع.

ما هي الرسالة التي ينبغي أن ينطوي عليها الاعتراض الفلسطيني والعربي؟ وذلك بعدما تعاون الجميع، الفلسطينيون والعرب والأميركيون والإسرائيليون، في تدمير القضية وإفراغها من معناها الإنساني الكبير، تارة بتحويلها إلى مسألة لاجئين وطوراً برفع شعارات دينية تحيل الصراع إلى حرب بين مؤمنين وبين كفّار. قد تكون استعادة المعنى إلى القضية أولوية تفوق أهمية الدعوات إلى التظاهر. لكن، على ما سبق القول، الفلسطينيون هم من يحدد الأولويات هنا أيضاً.

الحياة

القرار الأميركي بشأن القدس والموقف الفلسطيني/ ماجد كيالي

حيثيات القرار ومشكلاته

مسؤولية القيادة الفلسطينية

الموقف الفلسطيني اليوم

شكّل قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب اعتبار الولايات المتحدة للقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية إليها، تحدياً جديداً للقيادة الفلسطينية، أي لرهاناتها الخائبة على عملية التسوية، وعلى خيارها المتعلق بالمفاوضات لإقامة دولة فلسطينية بالضفة الغربية وقطاع غزة، رغم أن ذلك لن يأتي بأي جديد فيما يخصّ الشعب الفلسطيني داخل الأرض المحتلة وفي بلدان اللجوء والشتات.

أي أنه لن يغيّر من وضعه شيئاً كشعب يكابد -منذ سبعة عقود- الاحتلال والحصار، واللجوء والتشتّت المجتمعي، والحرمان من حقه في تقرير مصيره، والتطور المستقل في وطن أسوة بغيره من الشعوب، بسبب إسرائيل وسياساتها الاستعمارية والاستيطانية والعنصرية.

حيثيات القرار ومشكلاته

وعلى وجه الخصوص؛ فإن هذا القرار لم يأت بجديد على صعيد سياسة الولايات المتحدة المعروفة بدعمها اللامحدود لإسرائيل منذ قيامها، سياسياً واقتصادياً وعسكرياً وتكنولوجياً، ناهيك عن ضمانها لأمنها وتفوقها في الشرق الأوسط.

هذا مع إدراكنا أن الجديد في الأمر يتعلق بانكشاف المراهنة على دور مزعوم للولايات المتحدة في دعم عملية “السلام” الفلسطينية/الإسرائيلية، وسقوط الأوهام المتعلقة بقيامها بدور الراعي أو الوسيط النزيه والمحايد في تلك العملية.

وربما يجدر التذكير هنا بأن هذا القرار لم يكن مفاجئاً، إذ كان الكونغرس الأميركي اتخذ قراراً (عام 1990) نصّ على نقل سفارة الولايات المتحدة من “تل أبيب” إلى القدس المحتلة، وقد تم تجديده في عهد الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون (1995). ويتضمّن القرار ثلاثة بنود؛ أولها، بقاء القدس موحَّدة غير مجزأة. وثانيها، الاعتراف بها عاصمة لـ”إسرائيل. وثالثها، يُلزم الإدارة الأميركية بنقل السفارة الأميركية إليها في الوقت الملائم.

وفي حينه أجاز الكونغرس إمكانية تأجيل هذه الخطوة ستة أشهر كل مرة، بناءً على طلب مسبق يقدمه الرئيس إلى الكونغرس، بداعي حماية مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة، الأمر الذي حال دون تنفيذ هذا القرار في عهد كلينتون، وجورج بوش الابن، وباراك أوباما.

بيد أن القرار المذكور بات يقف اليوم في مواجهة مشكلات عدّة؛ أهمها: أولاً، أن هذا القرار يبعث برسالة إلى الفلسطينيين وإلى العالم بإعلان فكّ الولايات المتحدة علاقتها بعملية التسوية، وتبنيها مطالب إسرائيل، وتالياً التخلي عن دور الراعي النزيه، وهو ما ينسحب على كافة قضايا الحل النهائي الأخرى المتعلقة باللاجئين والحدود والمستوطنات، رغم محاولات ممثلة الولايات المتحدة التخفيف من ذلك في خطابها بمجلس الأمن (8/12).

ثانياً، يضع القرار المذكور الولايات المتحدة في موقف يتعارض مع قرارات المجتمع الدولي، الصادرة عن مجلس الأمن الدولي وعن الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي لا تجيز احتلال أراضي الغير بالقوة، وتعتبر احتلال إسرائيل (في 1967) للأراضي الفلسطينية (الضفة وغزة والقدس) غير شرعي.

وتقضي هذه القرارات بأنه لا يجوز تغيير أوضاع هذه الأراضي من أية ناحية، ناهيك عن أنه يتعارض مع القرار 181 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة (1947)، والخاص بتقسيم فلسطين واعتبار القدس منطقة دولية خاصة، لاسيما أن هذا القرار شكّل مع القرار 194 (1949) الخاص بحق العودة للاجئين الفلسطينيين الأساسَ للقرار الدولي بالاعتراف بإسرائيل في الأمم المتحدة (قرار رقم 273 /1949).

فقد تم ذلك الاعتراف بموجب هذين القرارين، علما بأنها الدولة الوحيدة التي اعترفت بها الأمم المتحدة على هذا النحو، أي بشكل مشروط. وقد اتضّح ذلك في اجتماع مجلس الأمن (يوم 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري) الذي خُصّص لمناقشة قرار ترمب، إذ كان الموقف الأميركي معزولا وموضع مساءلة، بل إن الدول الصديقة لأميركا -ولاسيما بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا- عبرت عن ذلك علنا.

مسؤولية القيادة الفلسطينية

من جهتها؛ فإن القيادة الفلسطينية تتحمّل مسؤوليتها عن وصول الأمور إلى ما وصلت إليه -في شأن قضية القدس وعملية التسوية والموقف الأميركي- من عدة جوانب. أولها، قبول هذه القيادة تأجيل البتّ في مصير القدس لدى توقيعها اتفاق أوسلو (1993)، مع قضايا أخرى جوهرية (اللاجئين والحدود والمستوطنات).

وهو الأمر الذي سهّل لإسرائيل انتهاج سياسة الأمر الواقع لتكريس الاحتلال والتهويد والاستيطان في الضفة والقدس خاصة، هذا مع تهربها من الاستحقاقات المطلوبة منها في هذه العملية المستمرة منذ ربع قرن.

ثانيها، توقيع الاتفاق المذكور رغم وجود قرار الكونغرس الأميركي المذكور بشأن القدس، أي أنه كان بإمكانها الضغط على واشنطن لإلغاء هذا القرار من أساسه. وثالثها أن إسرائيل عملت -منذ انهيار مفاوضات كامب ديفد 2 (عام 2000)، واندلاع الانتفاضة الثانية- على كل ما من شأنه التضييق على الفلسطينيين.

فهي أولاً، حدّت من وصول فلسطينيي الأراضي المحتلة إليها. وثانياً، قامت باحتلال بيت الشرق وكافة مؤسسات السلطة الفلسطينية، التي كانت تعطي انطباعا بوجود عاصمة فلسطينية في القدس الشرقية (اتصالات مع مبعوثي وقناصل الدول ووسائل إعلام ومشاريع). وثالثاً، وسّعت مجال القدس بضم الأراضي المجاورة، وبناء الجدار العازل الذي يفصلها عن المناطق الفلسطينية المحاذية، إلى جانب الطرق الالتفافية والأنفاق والجسور، هذا ناهيك عن تعزيز الاستيطان في المدينة.

وفي مقابل؛ واصلت القيادة الفلسطينية -رغم كل ذلك- عملية المفاوضات من وقت إلى آخر، من دون أن تقرن ذلك بشرط وقف إسرائيل الاستيطان ووقف بناء الجدار الفاصل ووقف تهويد القدس.

ظلت مدينة القدس -لاسيما منذ احتلال شطرها الشرقي (1967)- تتمتّع بمكانة متميّزة في إدراك واهتمام الفلسطينيين وحركتهم الوطنية، باعتبارها رمزاً تاريخياً ودينياً ووطنياً في آن واحد، وقد جاء ذلك في مجمل الوثائق الرسمية الصادرة عن منظمة التحرير والفصائل والهيئات الفلسطينية، وضمنها “إعلان الاستقلال” الذي أعلن فيه المجلس الوطني الفلسطيني “قيام دولة فلسطين… وعاصمتها القدس الشريف”، (الدورة 19 بالجزائر 1988).

وفي هذا الإطار؛ شمل التعاطي الفلسطيني مع قضية القدس ثلاث مسائل: الأولى، تتعلق باعتبار القدس مدينة مقدسة يقع فيها المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين، وكمدينة مقدسة لكل الأديان السماوية.

والثانية، تتعلق بالبعد الوطني/السياسي؛ إذ يتكثف الصراع في هذه المدينة التي تعتبرها إسرائيل عاصمة لها، لاسيما مع محاولاتها تغيير طابعها الديمغرافي، وتغيير معالمها وتعزيز الاستيطان فيها، فيما يمكن تلخيصه في الصراع على كل شبر فيها (لاسيما المدينة داخل السور).

والثالثة، في الجانب الحقوقي المتعلّق بكشف سياسات إسرائيل ومقاومتها، بخصوص مساعيها الدؤوبة للتضييق على فلسطينيي القدس لتهجيرهم منها، والسيطرة على بيوتهم وأراضيهم، وتبنيها سياسة هدم المنازل.

الموقف الفلسطيني اليوم

كان أعلى تجليات الكفاح الفلسطيني من أجل القدس الانتفاضةُ الأولى (1987ـ1993)، إذ أضحت بمثابة عاصمة فعلية للفلسطينيين ومركزاً قيادياً لانتفاضتهم، لاسيما مع وجود القيادة الفلسطينية الرسمية حينها في الخارج، ومع بروز شخصيات مقدسية ذات مصداقية كان على رأسها المرحوم فيصل الحسيني.

وقد برز في تلك الفترة مركزان لعبا دوراً كبيراً في الانتفاضة؛ الأول هو المسجد الأقصى، إذ باتت صلاة الجمعة -التي كان يحتشد فيها مئات ألوف الفلسطينيين- بمثابة واحدة من أهم مظاهر الانتفاضة ورفض الفلسطينيين للاحتلال، والتحريض على المقاومة.

والثاني “بيت الشرق”، الذي كان بمثابة مركز توجيه للانتفاضة ومعبّر عن الفلسطينيين في الأرض المحتلة، إذ بات مقراً يزوره وزراء أجانب وسفراء وقناصل ومراسلو وسائل إعلامية.

وبديهي أن نتذكر هنا أن “هبة النفق” (1996) حدثت بسبب قيام إسرائيل بإجراء حفريات تحت المسجد الأقصى، وأن الانتفاضة الثانية (2000ـ2004) اندلعت إثر انتهاك أرييل شارون حرمة المسجد الأقصى (أواخر سبتمبر/أيلول 2000)، كما شهدت القدس هبات شعبية عديدة كانت أهمها الهبة التي حصلت في يوليو/تموز الماضي، لصد محاولات إسرائيل فرض إجراءات أمنية في المدينة المقدسة وفي الحرم القدسي الشريف.

وفي التاريخ الفلسطيني حصل مثل ذلك عام 1929 فيما عُرف بـ”ثورة البُراق”، إذ شهدت القدس وباقي المدن الفلسطينية مواجهات دامية بين الفلسطينيين والمستوطنين الصهاينة المتطرفين، الذين اعتبروا أن حائط البراق (الجزء الجنوبي من الجدار الغربي للقدس) -الذي يسمونه “حائط المبكى”- ملكهم وأنه جزء من “هيكل سليمان”، وقد نجم عن تلك المواجهات مصرع 116 من الفلسطينيين مقابل 133 يهودياً.

أيضاً، حصلت مجزرة في باحات المسجد الأقصى لدى محاولة مجموعة من المستوطنين اقتحام المسجد الأقصى (أكتوبر/تشرين الأول 1990)، لوضع حجر الأساس لبناء ما يسمونه “الهيكل الثالث” بحماية قوات الجيش الإسرائيلي، حيث تصدى لهم الفلسطينيون، مما أدى إلى مصرع 21 منهم.

لعل أفضل ما كان يمكن للقيادة الفلسطينية أن تقوم به رداً على القرار الأميركي المذكور، بدلاً من الخطاب الهزيل لمحمود عباس (رئيس المنظمة والسلطة وحركة فتح)، والذي لا يتناسب مع تضحيات الفلسطينيين وكفاحهم المديد؛ هو إعلان إفلاس اتفاق أوسلو والتحلل منه بعد أن تحللت منه إسرائيل منذ 2000، إثر انهيار مفاوضات كامب ديفد.

وكان حري بمحمود عباس الإقدام على انتقاد هذا الاتفاق الناقص والمجحف، الذي تتحمل القيادة مسؤولية التوقيع عليه. أيضا، كان بإمكان أبو مازن أن يصارح شعبه بما حصل، وأن يعترف بحال العجز، لعل ذلك يكون مقدمة لاستنهاض همم الشعب الفلسطيني للدعوة إلى إستراتيجية جديدة وخيارات سياسية جديدة ومغايرة.

خيارات تتأسس على استعادة الحركة الوطنية الفلسطينية لطابعها كحركة تحرر وطني، والتخلص من طابعها ووظائفها كسلطة، وإعادة بناء الكيانات الفلسطينية (أي المنظمة والسلطة والفصائل) على أسس وطنية ونضالية وتمثيلية وديمقراطية. أما عملية التسوية والمفاوضة، فإن في تطبيق القرارات الدولية ما يعوض عنها، بدون أوهام أو مراهنات أخرى خاسرة.

وعلى أية حال؛ فإن واقع الفلسطينيين لن يتغير بقرار ترمب، فهم لن يرحلوا عن أرضهم بهذا القرار، ولن يضعف إيمانهم بقضيتهم وبحقوقهم المشروعة، وباعتبار فلسطين أرضهم ووطنهم، ولن يفتّ ذلك في عزيمتهم على مواجهة السياسات الإسرائيلية بإمكانياتهم الخاصة -ووفقاً لقدرتهم على التحمل- على نحو ما فعلوا في الانتفاضات المتكررة.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة

2017