إدواردو ميندوثا: السخرية لغة تدوم لوقتٍ أطول

نجيب مبارك هذا الخميس أن تسلّم جائزة ثيربانتس للآداب، أرفع جائزة أدبية في العالم الناطق بالإسبانية، للكاتب الإسباني إدواردو ميندوثا، الفائز في دورتها الأخيرة لعام 2016. وسيقام الحفل هذه السنة على غير العادة يوم 20 أبريل/ نيسان، وهي المرة الأولى في تاريخ هذه الجائزة، التي تأسست سنة 1976، لا يصادف الحفل يوم 23 أبريل/ نيسان، تاريخ ذكرى وفاة صاحب رائعة “دون كيشوت”.

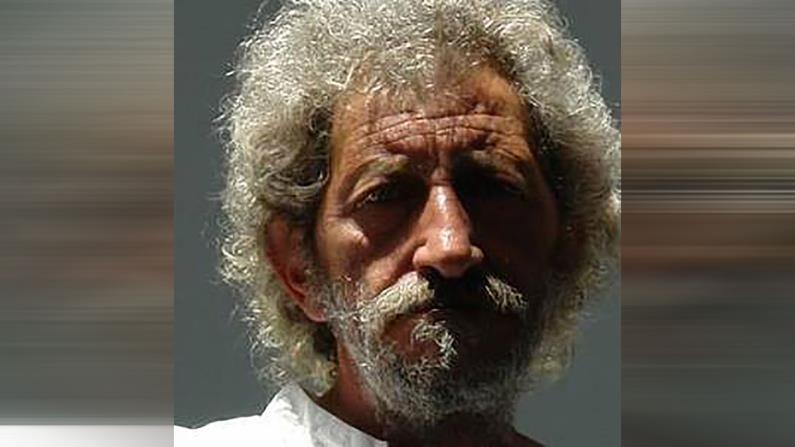

يعتبر إدواردو ميندوثا من الكتاب الأكثر شعبية في إسبانيا، وأحد الأسماء المعروفة على مستوى العالم، حيث ترجمت أعماله إلى لغات عدة. ولد في برشلونة عام 1943. وصدرت له عام 1975 رواية بعنوان “الحقيقة حول قضية سافولتا”، اعتبرها النقاد آنذاك أول رواية تؤرخ للانتقال من الديكتاتورية إلى الديمقراطية، وأول عمل تناول التغيير الذي كان يعتمل داخل المجتمع الإسباني. ثم، بعد عشر سنوات من العيش في نيويورك، أصدر عام 1986 روايته الأشهر “مدينة الأعاجيب”، وهي ملحمة فريدة عن روح وتاريخ مدينة برشلونة.

تجمع أعمال ميندوثا بين الواقعية والحبكات الغرائبية، وبين الرواية البوليسية والخيال العلمي، لكن يطبعها كلّها طابع السخرية أو النظرة الساخرة إلى المجتمع، وهي تقدم عرضًا غنيًا وصادقًا للتحولات الكبرى التي مسّت مختلف جوانب الحياة في مدينة برشلونة. ويمكن اعتبار جائزة ثيربانتس لهذا العام تكريمًا واعترافًا بالأدب الساخر الذي يعدّ ميندوثا من مبدعيه الكبار.

عن هذه الجائزة وحيثياتها، ومكانة الأدب الساخر الذي يكتبه ميندوثا وغيرها من المواضيع، نقدم هذه الترجمة لآخر حوار أجراه الكاتب قبل أيام من تسلمه الجائزة:

هل تفيد جائزة ثيربانتس في شيء؟

لقد دفعتني إلى مصالحة الذات. (يضحك). بصراحة، أعتقد أنها مفيدة. بطبيعة الحال، ليس هناك أفضل من علاقة مباشرة بين الكاتب والقارئ، وأن تقرأ كتبك في الشوارع، لكن هناك صناعة ومجتمع والجوائز مثل بلانيتا، نوبل أو ثيربانتس تمثّل جزءًا من هذا العالم الخاص بالكتاب. من المهم أن نتجاوز العلاقة البسيطة بين من يكتب ومن يقرأ. وبالطبع، يمكن للمرء أن يصاب بتخمة من الجوائز ويشعر بالتعب منها، لكن يجب علينا أن نختار بين المثال الكاثوليكي والمثال البروتستانتي الكالفيني: إما حياة فيها عبق البخور والكرادلة بلباسهم الأحمر أو حياة العزلة.

هل فاجأك خبر الجائزة؟

قليلًا. لم أظن يومًا أن تُمنح لي جائزة من هذا النوع من الجوائز التي لها مسار من الجدية، وأنا – كما أرى نفسي- تعوّدت أن أضع العصي في العجلات طوال الوقت. كيف يمكن أن تمنح جائزة لشخص كهذا! حين وصلني خبر الجائزة لم أعرف كيف أتصرف. لم أرغب في الرد سلبًا أو إيجابًا: أردت أن يكون ردي طبيعيًا.

ليس على طريقة بوب ديلان؟

لا، ليس على طريقة بوب ديلان، وأيضًا لم أقل: إنني أستحقها! مثلما لم أقل: إنني لا أستحقها! لأن هناك لجنة اتخذت قرارًا بمنح الجائزة ولا يجب علي مناقشة هذا القرار. لقد كنت محظوظًا لأنني بمجرد نشر كتابي الأول نلتُ جائزة النقد. وفي ذلك الوقت كان النقاد في منزلة قديسي الثقافة: دياث- بلاخا، رفاييل كونتي… الجائزة آنذاك كانت مهمة جدًا. ثم اكتشفت أنها تسبّبت لي في بعض الإزعاج، لكني كنت قد حصلت عليها. الآن يمنحونني هذه الجائزة: إنها بداية جيدة ونقطة إلى السطر.

يعتبر خطاب تسلّم الجائزة عملًا أدبيًا في ذاته ويجب أن يتعلق مضمونه بدون كيشوت. هل وجدت مفتاحًا لكتابة هذا النص؟

لقد قرأت جلّ الخطابات السابقة وهي مثيرة جدًا للاهتمام. أفضلها خطاب رفاييل سانشيز فيرلوسيو. إنه مكثّف وطويل، وقراءته تتطلب التمهل، مثل الإنصات له تمامًا…لا أعلم ما الذي حدث يوم إلقائه، وهل نام جميع الحاضرين، لكنه خطاب رائع جدًا. إنه درس بديع حول ما هو المعنى. خطاب بورخيس أيضًا كان رائعًا، إنه خطاب قصير من نصف صفحة لكنه يتضمن تلك الجمل التي لا يمكن لأحد أن يكتبها سوى بورخيس: ” أراني هنا وأشعر بأن حياتي غريبة، كلُّ حياةٍ هي غريبة…”. تخيّل! بدأ الخطاب هكذا!

أُنشئت الجوائز الأدبية لتمجيد الكتّاب والأدب، لكن ألا ترى أنها أحيانًا تخلق بعض المشاكل لمن يحصل عليها؟ الفائزون يفرحون بها، لكن الذين لم يفوزوا بها ويرون أنهم يستحقونها يغضبون غضبًا شديدًا. ألا تؤدي الجوائز بالبعض من غير المحظوظين إلى شحذ السكاكين؟

صحيح أنه حين تُمنح لك جائزة يجتاحك شعور بأنك ستأخذ معها جثث زملائك، لكن هذا أمر لا مفرّ منه. مع ذلك ليست الجوائز مهمة. الاعتراف الشكلي والرسمي له قيمة…لا خلاف على هذا الأمر. فيما يخص حالتي، لدي اعتراف من الجمهور مع نسبة مبيعات كتب عالية، ولدي لقاء مباشر مع القارئ، لكن يوجد آخرون ليس لديهم نصيب من سوق الأدب الشعبي وهؤلاء يبذلون جهدًا كبيرًا ويحتاجون إلى اعتراف: شعراء، كتاب من الأقلية. أعرف كثيرًا من الكتاب لا يغارون من مبيعات كتب الآخرين مع أنهم لا يبيعون إلا القليل ورغم ذلك يأتي عليهم وقت يصرحون: يا رجل، ألا يستحق هذا بعض الاعتراف؟

من قبل كان الناس يطمحون أن يكونوا معروفين، اليوم صار همّهم الأكبر أن يكونوا مشهورين؟ كيف يمكن الوصول إلى الشهرة؟

صارت الشهرة اليوم شيئًا يصعب الحفاظ عليه. أنا يجب عليّ أن أقاوم، فبسبب جائزة ثيربانتس وصلتني دعوات من برامج قنوات تلفزية كثيرة ليس لدي مواقف سلبية مما تعرضه، مع ذلك أرى أنها ليست المكان الأفضل للتعريف بجائزة ثيربانتس. لكن حين يسألني شخص: ما هي الحدود بين الشعبي والشعبوي؟ ما الفرق بين ما هو شعبي و ما هو تجاري؟ أجد صعوبة في الجواب.

كل واحد يُقاس بميزان

تضعك جائزة ثيربانتس بوضوح ضمن حلقة مشاهير الأدب الإسباني، وتدخل اسمك في الموسوعات، وكتب المختارات… ما شعورك حيال ذلك بعد أن ضمنت أعمالك مكانة لدى الأجيال القادمة؟

حين سأموت يومًا ما يمكنهم سحب كل طبعات كتبي من المكتبات، وحذف اسمي من ويكيبيديا، هذا لا يشكّل فارقًا بالنسبة إلي. الشيء الوحيد الذي يهم عند التفكير في وصولي إلى هذه المرحلة من العمر هو أنني قضيت وقتي طائرًا ولم أنجز أيّ شيء. يبدو الأمر كما لو أنني خارج لتوّي من حضانة وأتجه في طريق العودة إلى البيت، وبينهما لا يوجد شيء. طبعًا، ربحت عائلة، بالتأكيد، وبعض الأصدقاء. يمكنك القول: لقد عشتُ، أنجزت أعمالًا يمكنها أن تدوم أو أنني طبخت كل يوم وجبة بايلا وأطعمت بعض الزبائن. في النهاية، كل واحد يُقاس بميزان.

تحضرني هنا عبارة قالتها شخصية في روايتك الأخيرة، ليولين دي باريس، حين تؤكد أنها شاخت دون أن تصل إلى النضج…

نعم، الأمر كذلك. يسعدني مثل هذا الشعور المحبط، لأن الأسوأ هو أن تقول: كم أنا سعيد لأنني عرفت نفسي! أنظر يا رجل! كم أنا رائع! بل هناك من يقول: “أعمالي ستكون خالدة، لقد أنجزت معلما”. أما أنا فأفكر: مسكين! وأقول مع نفسي: جميل أنني ما زلت أشعر أنني الأبله في هذا البيت.

من ورائك على الرف، أشاهد نسخة من كتابك الذي أحبه كثيرًا: “مغامرات الجندي الشجاع شويجك”. حيث لا أحد يعلم هل هو الأبله أم أن البلهاء هم أولئك الذين يظنون أنه أبله.

إن هذا الكتاب رائع. فالسخرية لغة، وهي لغة تدوم لوقت أطول. إن عملًا مثل “التوأم الصغيرتان” لغريفيت يبقى في الذاكرة أكثر من أي فيلم لشابلن. بينما “حمّى الذهب” مجرد سخافة، لكنه باق مع ذلك. إن للسخرية عظمتها. ترك لنا القرن الثامن عشر “كنديد” لفولتير و”جاك القدري” لديدرو فيما باقي المسرحيات دفنها النسيان.

تزهر السخرية دائما في رواياتك. إنها لغة هذه الروايات. أليس هذا أمرًا جديًا؟

في الواقع، نعم. بعض الناس لديهم حسّ فكاهي في المحادثة، ومرحون أمام المكاتب، لكنهم حين يشرعون في الكتابة لا ينتجون شيئًا ذا قيمة، لأن السخرية هي نوع من التمرين يجب أن تعمل عليه، تزنه وتحسبه. لا يمكنك أن تشرح نكتة، إنك تدعها تخرج فقط. إذا لم تُفهم لا تتشبّث بها، يمكنك المرور إلى نكتة ثانية. إن هذا المشكل يحصل لي مع المترجمين. إن ترجمة السخرية هي من الصعوبة بمكان، وأحيانًا، لكي يثبت المترجم أنه فهمها يقوم بنفخ المعنى، بدلًا من أن يتركها صورة عابرة وهذا يضع القارئ في حيرة. يجب أن تكون السخرية هكذا.

في تاريخ الأدب تحظى الدراما والشخوص المعذبة بمكانة أكبر من الرواية الساخرة. هل هذا تجديف ضد التيار؟

نعم، يوجد شيء من ذلك. رغم أنك لو وضعت لائحة ستخرج منها بأعمال مهمة. يمكنك أن تبدأ بـ”دون كيشوت” و”لاثاريّو”، وهما شخصيتان ثرثارتان. لكن أفضل رواية أميركية تبقى “هاكلبري فن”، فهي خفيفة الدم في لغتها الإنجليزية، ليس فقط في وصفها للأحداث ولكن حتى في طريقة كلام الشخصيات. طبعا تُمنح جائزة نوبل لآخرين. وأيضا لا يمكنني أن أنكر أن كثيرًا من الأدب الساخر كتبه بسطاء، بقدر ما كتب آخرون الأدب الدرامي المؤلم. ما حدث أن الرواية العظيمة في القرن التاسع عشر- بلزاك، زولا، بروست، ديستويفسكي، تولستوي- حدّدت شكل ما يجب أن تكون عليه الرواية، بكثير من الثقل. الوحيد الذي خرج من السرب هو ديكنز، الذي كتب رواية مسيلة للدموع، لكنه كان ساخرًا كبيرًا.

بمرور السنوات يتم تصنيف الكتاب حسب الأجيال ليسهل التعرف عليهم. أتصور أنه سيكون أمرًا لا مفر منه تصنيف الكاتب إما إلى جانب مارسي أو إلى جانب غويتسولو، رغم معرفتنا أنه من الصعب عليهم البقاء على وفاق مدى الحياة…

بالتأكيد، سيكون الأمر كذلك ولسبب وجيه. صحيح أنك حين تقول اليوم لكاتب: “أنت تنتمي لهذه المجموعة”، سيفضّل دائمًا أن يجيب: “أنا؟ لا مطلقًا”. لكن حين ستأتي أجيال أخرى، لن يُنظر إلى الأمر بهذه الطريقة. الجيل الذي تنتمي إليه سيتراجع قليلًا إلى الوراء، وهذا ما يجب أن يكون. وأنا سعيد لأن يحدث ذلك وأن يأتي أشخاص جدد. ثمة بعض الكتاب يقولون: “أنا ومن بعدي الطوفان”. لكن على العكس، من الجيد أن يقوم المرء بتمرير المشعل.

هناك بعض الكتاب يرفضون تمرير المشعل، يرون في الأجيال الجديدة تهديدًا…

لا يجب أن يكون الأمر هكذا. ما أفخر به كثيرًا هو أنني حين ألتقي بأناس يحبون الأدب يقولون لي: “حين كنت في الثانوية قرأت بعضًا من كتبك وأردت أن أكتب مثلها”. وأكتشف أنني أمثّل بالنسبة لبعضهم، مثل ثيركاس وبيريز- ريبيرتي، ما كان يمثّله بالنسبة إليّ “باروخا” أو “بينيت”…طبعًا هما ليسا أفضل مثال، لكنهما وقتها كانا يفيان بالغرض. لن أتحدث عن العظماء مثل “غولدوس” و”تولستوي”، البعيدين من الجميع، ولكن عن الذين هم أقرب لمن يريد أن يكتب، يبيع كتبًا، ويروي حكايات ثم يشجع آخرين على القيام بذلك.

قضيت أكثر من أربعين عامًا في الكتابة، هل ما تزال الشعلة متوهجة؟

لا أعلم إن كانت ما تزال متوهجة، لكنني في حاجة لأن أحافظ عليها، وفي نفس الوقت هناك الكسل. لا أدري إن كان سيغلبني الكسل يومًا ما، لأنني أحيانًا أقول: ما الذي سأحكي ولم أحكه سابقًا؟ لكني بمجرد أن أسترخي على الأريكة أبدأ في مطاردة هذه الحكاية أو تلك… حتى يأتي يوم أقول: انظروا! لدي فكرة جيدة ! ثم أشرع في العمل مرة أخرى. وهكذا لا تنطفئ الشعلة.

ضفة ثالثة