إعراب ليس فقط للمبتدئين: كَفَّرَ أُمِّيٌّ مُفَكِّرَاً/ رفيق شامي

إلى المعلم الكبير

صادق جلال العظم

كَفَّرَ: فعلٌ ماضٍ، لكنه حاضرٌ وباقٍ ما دام هناك بشر، وهو من أغرب الأفعال التي يصادفُها المرءُ وأكثرُها تناقضاً وتأثيراً في تاريخنا القديم والحديث. أصل الفعل كَفَرَ، وهو بمعنى سَتَرَ شيئاً، ولذلك سُمي الفلاح الزارع كافراً لأنه يغطي البذار بالتراب. وكافر من مرادفات الليل ويُسمى كذلك لأنه يستر بظلمته كل شيء. وأيضاً البحر والنهر العميق لأنهما يستران ما في جوفيهما. وكذلك سُمي القار (كالزفت) كُفْراً لأنه كان يستعمل لوقاية سطح السفن والقوارب.

وكَفَرَ تأتي بمعنى جَحَدَ وهو مضاد للشكر. وأول استعمالاتها في المفردات الدينية استندت على مقولة أن الكافر يستر نعمة الله وقدرته وما حوته الكتب المقدسة من وصف له. وهو نقيض الإيمان أي أن الكافر لا يصدق ما يقال في الكتب الدينية عن الله ورسله بشكل عام.

عَنَت الكلمة في مطلع الإسلام تخصيصاً مَن لا يؤمن بالرسول العربي، وهم أتباع الديانات الأخرى، سواء كانت بدائية أو من المسيحيين واليهود وغيرهم ممن آمنوا بأنبيائهم.

ولكن هذه المفردة استعملت لأول مرة بمفهومها الذي يسود اليوم حين يستعملها التكفيريون المتشددون، أثناء الصراع بين معاوية وعلي بن أبي طالب عقب مقتل عثمان بن عفان. وقد قتل الخوارجُ– وهم أول مجموعة تكفيرية في التاريخ الإسلامي– علياً بنَ أبي طالب إذ كَفَّرُوه، ويا لهول هكذا تكفيرٍ لأحد أعظم شخصيات الإسلام وأكثرها قرباً من الرسول العربي وإخلاصاً له. وهكذا انتهت حياة أول فتى آمن بالرسول، وزوج ابنته الذي قال فيه الرسول: «مَن كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والِ مَن والاه، وعادِ من عاداه».

وليتصور أحدُكم أن هؤلاء القتلة احتقروا بفعلتهم الدنيئة حتى كلمات نبيهم. فهو يضع علياً بن أبي طالب في أعلى مرتبة دينية ودنيوية وهم يكفرونه دينياً ويقتلونه دنيوياً.

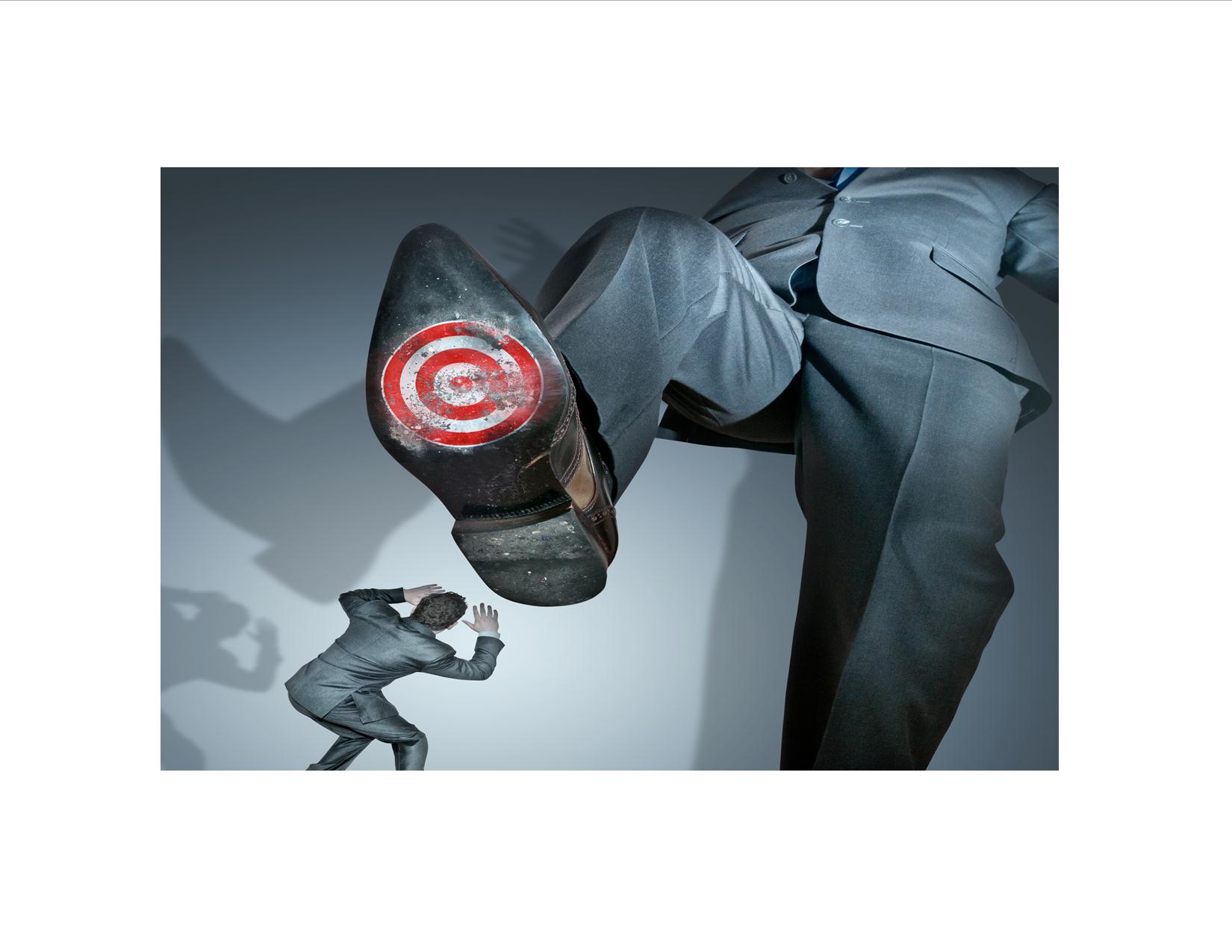

اختار الخوارجُ بما يشبه الهلوسة في تلك اللحظة المبدأ الرهيب: من ليس معنا فهو ضدنا.. وسمحوا لأنفسهم أن يُقاضوا باسم الله ويقتلوا مَن يخالفهم وكأنهم هم خلفاء الله وكلمته على الأرض، بتكفيره دون أن يلزموا أنفسهم ببرهان منطقي أو شرعي. فهم يتبعون منطقهم وشرعهم. هكذا تصرفوا تجاه علي وهكذا يتصرفون حتى اليوم. ويكمل هؤلاء دائرةَ الفشل التي بدأها القومجيون والستالينيون فيبسطون سبب التأخر المعقد جداً ويطرحون تكفير الآخر بوصفه حلاً للأزمة الخانقة التي تعيشها مجتمعاتنا.

و«التكفير» ليس من اختصاص أي دين محدد، ويقابله في السياسة «التخوين». التكفير، كالتخوين، لا يجد أرضاً خصبة لنموه وانتشاره إلا في مجتمعات مريضة يفتش فيها تكفيريون أو أتباع ديكتاتور بغباء عن كبش فداء ليخدروا به عجزَهم عن إيجاد حل لأزمة المجتمع.

أُمِّيٌّ: هنا، كوضع خاص في الجملة، فاعلٌ إعرابياً، ومفعول به في المجتمع. فالأمي هو من لا يستطيع القراءة والكتابة ويخلط الناس ومؤلفو قواميس اللغة بين كلمة «أمي» وكلمة «جاهل»، فالأمي قد يكون حكيماً وقد لاقيت في حياتي رجالاً ونساءً أميين (ومنهم جاري في قرية معلولا داوود حلال وجاري في دمشق العربجي أبو سليم) كانوا حكماء، وكان موت أحدهم يشبه حريق مكتبة. ولاقيت مثقفين وأكاديميين قرأوا آلاف الكتب وظلوا جهلة، لم يفهموا حتى أبسط الحقائق مثل تساوي المرأة التام مع الرجل بدون «سوف» و«لعل» و«إذا» و«متى».. وبدون تأجيل لما بعد الثورة أو إلى الدنيا الآخرة. هنا وفوراً تقولها علناً وتطبقها فوراً وإلا حْلْ عَنَّا يا ثقيل الدم. (بعامية دمشق إرحل عنا والدمشقيون لا يقولون «عنا» بل كلمة رذيلة لا أريد إزعاج دارسي ودارسات إعرابي بها)!

وفي عصرنا الذي يعتمد اعتماداً كلياً على القراءة والكتابة خسر الأميون كل إمكانية للتقدم الوظيفي، وأحيانًا لاحترام الآخرين. وهذا التضخيم لأهمية القراءة والكتابة مبالغٌ فيه. ولو نظرنا بعقلانية إلى الأمور فإن كلاً منا «أمي» في أغلب لغات العالم.

وأظن أن الرجال هم من ألصق هذه الصفة السلبية بكلمة «أم»، أجمل كلمة في اللغة. ولم يراعوا التناقض الكبير فيما عنوه بالأمي وما تعنيه كلمة أم وهي في العربية رأسُ الشيء وأصلُه، وهذا تفخيم عظيم فوصفُ مكة «بأم القرى» يعني أنها كانت أفضلها. وأمُّ الكتاب أصلُه وفاتحته. وتبريرات تسمية مَن لا يحسن الكتابة والقراءة بالأمي هشة وغير مقنعة ومهينة للمرأة. ولم يبالغ أحد كالمجرم الحقير صدام حسين في إهانة كلمة أم فلقد أطلق على ركضه وقواده مذعوراً تحت ضربات الغزاة الأمريكان اسم «أم المعارك»! وقد بلغ كذبه ذروته بعبقري الفكاهة عن غير قصد «محمد سعيد الصحاف» الذي كان وحتى لحظة دخول الأمريكيين بغداد يلقي الخطابات النارية ويبشر بالانتصار على الأمريكيين الذين بدأوا حسب قوله بالانتحار على حدود بغداد. والصحاف هذا ابن عم «أحمد سعيد المصري» الذي بَشَّرَ بإلقاء إسرائيل في البحر، فضحك الإسرائيليون حتى تشردقوا بالمياه وهم يسبحون في قناة السويس (تشردق في عامية دمشق هي الشَّرَقُ في «لسان العرب» وتعني الغصص بالماء إذا دخل شيءٌ منه في مجرى التنفس نتيجة الضحك أو التكلُّم أثناء الشرب). ولا يفوقهم كذباً سوى البشع خلقة وخُلُقَاً «صابر فلحوط» السوري الذي يسميه الناس منذ أربعين سنة «بوق الفساد».

وبالمقارنة مع هذا التحقير لكلمة «أم» نرى تمجيداً لكلمة «أب» لا يماثله تفخيم وتضخيم كنتيجة لسيطرة الذكورية على تفكيرنا. فنحن نستعمل كلمة «أبَوَان» للدلالة على الأهل وكأن من أنجبنا «ذَكَران». وأيضاً نكتشف في كلمة «ابن» والتي تنحدر من كلمة “بنو” أنها بثلثيها تنتمي لكلمة «أب». ونحن نعلم مدى انتشار كلمة أبو فلان وابن علتان في بلادنا.

وكذلك فعل «أبى»، «أبت»، «أبية» بمعنى امتنع ورفض عن عزة ومقدرة لها وقع كلمة أب. وترد هذه الكلمة في مطلع النشيد الوطني السوري:

حـماةَ الـديارِ عليكمْ سـلامْ أبَتْ أنْ تـذِلَّ النفـوسُ الكرامْ

وهو شعر رديء للشاعر السوري والسياسي الكبير جميل مردم بك والذي نظم كثير من القصائد الرائعة هاجياً:

البرلمان: وَهَلْ أتاكَ حديثُهُ وَحديثُ من فيه مِنَ النُوّامِ

وعاشقاً:

سقْياً لمن أضرمتْ من حبها كبدي وَبدَّلتني لذيذَ النومِ بالسهدِ

بات الفؤادُ بكفَّيها تصرّفه كأنه درهمٌ في كفِّ منتقدِ

وقد لا يلام الشاعر بمدحه للجيش السوري مسبقاً في الثلاثينيات. وحتى المتنبي أخطأ في غالب ما تنبأ به.

ومن يتابع التاريخ الحديث لوطننا منذ حرب فلسطين مروراً بانقلاب حسني الزعيم وحتى تدمير هذا الوطن ومدنه ومواطنيه بيد وأسلحة هذا الجيش الذي لم يربح معركة ضد أي عدو خارجي يصل إلى نتيجة أن هذا الجيش السوري الرسمي لا يستحق مثل هذا المديح المبالغ فيه. وكأني بالشاعر أراد أن يشجع عساكرنا فبدل أن يكحلها راح عماها كما يقول المثل الشعبي.

ولهذا كله أناشد كل شعراء الثورة أن ينظموا قصيدة كنشيد وطني لسوريا الحرة لا مبالغة فيه بل أن يغني هذا النشيد جمال بلادنا ومستقبل أطفاله الأحرار وكرم ضيافتنا وتضحية ثوارنا نساءً ورجالاً، وألا يتسم بأي شوفينية كما هو الحال في نشيدنا الحالي حيث ينتهي بعنجهية مضحكة حين يقول:

فمنا الوليدُ ومنا الرشيدُ فلم لا نسود ولم لا نشيد؟

لا أريد أن أدخل في مناحرات حول كون الرشيد، هارون هذا ما غيره، مني أنا. فأنا بريء منه ومن تبذيره ومجونه على حساب الشعب المقهور، وأنا أعرف بالضبط أنه على عكس ما يقال عنه في كتب تاريخنا المزور من تسامح وأخلاق رفيعة، كان قد قضى على البرامكة بوحشية لا مثيل لها ولاحق المسيحيين وقهرهم. كما أنني لست متأكداً، إذا كان الوليد يريد أن يكون منا. ولا أريد أن أشرح لماذا يستحيل أن نشيد بلداننا برعاية هؤلاء اللصوص. لكن أن نسود!!! وأرجو ألا يقرأ أحد الكلمة بشكل خاطئ على شكل: “نُسـْوِّدُ” أي نطلي وجوهنا بالشحار (هباب الفحم) حزناً على وضعنا المبهدل (في عامية دمشق القذر والقليل الترتيب في لبسه ومشيه وقد أخذت الكلمة من “بهدل” وهو في اللغة الفصحى جرو الضبع وقد شبهوا الإنسان به احتقاراً لقذارته (حسب قاموس المصطلحات العامية، أحمد أبو سعد، لبنان) بل أن نستعبد شعوباً أخرى ونصبح أسياداً عليها.

الشعب السوري يريد أن يعيش بحرية وكرامة وسلام وبدون هذه الخزعبلات الجوفاء.

وأسوأ من شعر النشيد الوطني موسيقاه التي ألفها الأخوان “أحمد ومحمد فليفل” عام 1938 وهما لبنانيان، وقد قاما منذ بداية طريقهما الموسيقي بتلحين موسيقى للشرطة والدرك في لبنان وكانت كلها تطبيلاً وتزميراً وخبطاً ولزقاً وسرقة من الموسيقى العالمية ثم اشتركا في مسابقة أقيمت في دمشق لاختيار الموسيقى المناسبة للنشيد الوطني، لكن لجنة التحكيم رفضت الموسيقى بالإجماع لرخصها وابتذالها. لكن بعض أصدقاء الملحنين أذاعوها. وانتشرت الموسيقى بين الناس لسهولتها وتكرار مقاطعها البدائي، فتراجعت اللجنة عن قرارها وأخذت هذه الموسيقى لحناً للنشيد الوطني… وهذا يبين مدى سوء ذوق اللجنة وضعف شخصيتها وابتذالها. وقد تخصص الأخوان بتنظيم التطبيل والتزمير فلحنوا أغاني قومية للسعودية والعراق واليمن ومصر ولكل من يدفع. وبالمناسبة يقول مثل اخترعتُه الآن “ليس كل شائع رائع” ويذكرني هذا بأسخف أغنية شاعت في الستينيات في كل أنحاء العالم وهي أغنية «يا مصطفى يا مصطفى» وهي، في نظري، قدوة الغناء السخيف الذي يملأ الدنيا اليوم.

ولنعُد بعد هذه المداخلة عن الموسيقى إلى مطلع النشيد الوطني:

حـماةَ الـديارِ عليكمْ سـلامْ أبَتْ أنْ تـذِلَّ النفـوسُ الكرامْ

فقد نظم مندسون قصيدة بنفس وقع النشيد وموسيقاه وقلبوا النشيد رأساً على عقب فأصبح مطلعه

حماة الديار عليكم سلام الشعب يريد إسقاط النظام

ويجد من يرغب في سماعها الأغنية في الإنترنت:

وهو وإن كان ساخراً فإنه لا يصلح لمستقبل وطن سعيد.

الأم كائن عظيم لا تكفي المجلدات لوصفها. ومن الأم تنحدر كلمة «أمة» ولها معان عديدة فهي، قاموسياً، مجموعة من الناس بتاريخ وأماني ومصالح مشتركة وتقارب في استعمالها كلمة «شعب» لكنها ليست رديفته.. فالأمة العربية تتألف من شعوب عربية مختلفة (سواء طاب هذا للقومجيين أم لم يطب) ولهذا فإن المناداة بالأمة العربية الواحدة ذات الرسالة الخالدة (والتي لم تصل لسوء البريد في بلادنا إلى أي مواطن) هو ديماغوجية وكذبة على اللحى. فنحن العرب الأشاوس لا يسود بيننا تفاهم على مستوى تفاهم الشعوب الأوروبية مع بعضها والتي كانت للأمس عدوة لدودة لبعضها (انظر حروب فرنسا وألمانيا وانظر إليها اليوم وهي تستعمل عملة واحدة وتمحو الحواجز بين بلدانها وتتشاور في كل صغيرة وكبيرة وفي تآمرها سوية علينا). ويستعمل تعبير الأمة أيضاً للدلالة على الانتساب لدين واحد كما في قول «الأمة الإسلامية»، وهو هراء ديماغوجي مضحك لا يصدقه حتى من ينادي به. يعني أنه بعد ما تحول «داعش» العربَ لبلد واحدة- ما شاء الله ويخزي العين- بدها نتحد مع الأفغاني والباكستاني!!… كل هذا واقعي جداً، بس كمان مع الشيشان ومسلمي الفيليبين؟! يعني ما كفاهم ما عندهم من بهدلة صرنا بدنا نبليهم فينا؟

ولتكملة السخرية الغير مقصودة كانت بعض مجالس أتباع الأنظمة تُسَمى «مجلس الأمة» وقد استبدل بتعبير «مجلس الشعب»، وليس هناك مكان أبعد عن مصالح الشعب مثل مجالسها. وليس هناك في الكون تجمعٌ لبشر تكون نسبةُ الأغبياء فيه أعلى من نسبته في هكذا مجالس.

مفكراً: مفعول به هنا وفي أغلب الحالات، وعندما يتحول إلى فاعل يتقدم المجتمع، تتقدم الإنسانية، خطوة كبيرة إلى الأمام، ولولا المفكرون الصينيون والمصريون واليونانيون والرومان والفرس والعرب لظل البشر يسكنون الكهوف. هذا ما أشرحه منذ أربعين سنة دون كلل ولا رحمة لبعض الأوروبيين العنصريين.

فعل فكر تعني إعمال العقل وترتيب معلوماته كمحاولة لفهم المجهول. وبعض مفكرينا يلتذون بتعقيد شرح المعروف فيصبح مجهولاً للقراء ويلقون الكتاب أو المقال جانباً.

يحضرني وأنا أتحدث عن المفكرين هكذا– فجأةً- سؤالٌ مهم: هل استطاعت كل الأنظمة العربية منذ خمسين سنة أن تتحف العالم بمفكر(ة) واحد(ة) رغم صرفها الملايين على هؤلاء الأنذال مرتزقة الكلمة؟ الجواب الصادق المرعب للأنظمة وشبيحتها هو: لا، أبداً. لذلك ترى أبواق النظام– من حسدها– لا تكف عن مهاجمة كل المفكرين والفنانين الذين خرجوا عن طاعتها وبهروا العالم بفكرهم وفنهم، ودون مساعدة أي نظام. والحسد هو الجريمة الوحيدة التي تصيب فاعلها أكثر من ضحيتها فهنيئا لأعدائي الماسوخيين.

والفكر لا تختلف كتابة عن الكفر إلا بقلب موضع حرفين، لكن الفكر من أول أعداء التكفير، وكل مفكر يُكَفِّرُ مفكراً آخرَ يفقد شرف وصفه بالمفكر. ونقول إنسان فِـكير أي كثير التفكير (وهي في عامية دمشق فَـكير).

إعراب الجملة: الجملة فعلية خطيرة لأنها تبدأ بتكفير الآخر وتصمت عن نتيجة هكذا تكفير. وهي تعبر بحزن عن وضعنا، فهذا الأمي الذي كَفَّرً مفكراً لم يقرأه هو القاعدة وليس الشواذ، رغم شواذ عقله. يكفرُ التكفيريون كلَّ مَن يخالفهم دون أن يقرأوا ما كتبه. وأتذكر محكمة الإرهابي الإسلاموي المصري «عبد الشافي رمضان» الذي قتل المفكر الشجاع «فرج فودة» حيث قال الإرهابي إنه قتل فرج فودة بسبب فتوى الدكتور التور عمر عبد الرحمن مفتي الجماعة الإسلامية بقتل المرتد في عام 1986. فلما سأله القاضي: «من أي كتبه عرفت أنه مرتد؟» أجاب القاتل بأنه لا يقرأ ولا يكتب! ولما سأله القاضي، لماذا اختار موعد الاغتيال قبيل عيد الأضحى، أجاب : «لنحرق قلب أهله عليه أكثر»!

وأذكر هنا أيضاً التكفير والمحاكمات التي تعرض لها المعلم والمفكر الكبير «صادق جلال العظم» إثر صدور كتابه «نقد الفكر الديني». وأذكر آنذاك أن من حرك الدعوة عليه في قلب عاصمة التنوير بيروت، هو «الشيخ حسن خالد». وقبل صادق جلال العظم هاجم التكفيريون المفكرين علي عبد الرزاق وطه حسين وبعده نصر حامد أبو زيد، نوال السعداوي، عفيف الأخضر، حسين مروة، مهدي عامل، رجاء بن سلامة، شاكر النابلسي، سيد القمني.. والقائمة، يخزي العين عنها، تزداد طولاً بدل أن تختفي ونحن ندخل الألفية الثالثة لتدل كبوصلة على تأخرنا. ولولا هؤلاء وعملُهم الدؤوب الشجاع لما كان هناك فكر عربي معاصر.

رفيق شامي

شباط، فبراير 2014

شر المقال بوافقة الكاتب

موقع كش ملك