الاحتلال الروسي لسورية – مقالات وتحليلات-

حرب روسيا السورية ونهاية الهيمنة العالمية الغربية/ برهان غليون

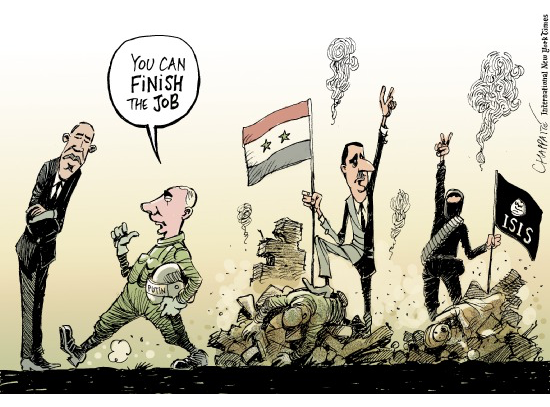

من الواضح أن الحرب السورية المتعددة الأبعاد والرهانات دخلت مرحلة جديدة منذ فشل مفاوضات جنيف 3، وأن المكاسب التي يحققها التحالف الروسي الإيراني في الميدان تخلق وضعاً جديداً، وتمهد لتحولات سياسية وجيوسياسية، قد تكون لها مضاعفات عميقة على سورية ومستقبل المنطقة والنظام الدولي بعمومه.

بحصارها مدينة حلب التاريخية، وإغلاقها الحدود السورية التركية، بعد ضغطها المتواصل على مواقع المقاتلين السوريين، تضرب روسيا أكثر من عصفور بحجر واحدة. تقضي على قوى الثورة السورية المسلحة التي كانت، منذ البداية، هدف تدخلاتها الدبلوماسية والعسكرية، وتهدد أوروبا التي فرضت العقوبات عليها بالتفكك تحت ضغط طوفان اللاجئين المستعدين لركوب كل المخاطر للوصول إليها، وتدمر آخر ما تبقى للولايات المتحدة والغرب من صدقيةٍ لدى حلفائهما الإقليميين، وبالتالي، من نفوذ في الشرق الأوسط والعالم.

ولا شك في أن موسكو حققت جزءاً كبيراً من هذه الأهداف، وأنها قادرة على استكمالها إذا أصرت. لكن نتائج ذلك لن تكون بالتأكيد مطابقةً لما تتوقعه روسيا نفسها من استعراض قوتها العسكرية، ولا ما تراهن عليه الكتلة الغربية من إمكانية وضع حد لمسلسل الانهيارات المتوالية التي يقود إليها استمرار الحرب، سواء ما تعلق منها بالإرهاب أو اللاجئين، أو الاستقرار الإقليمي والدولي.

فلن يساعد مثل هذا التطور الميداني والجيوستراتيجي على إيجاد أي حل للمشكلات التي فجرت الحرب في سورية، وسعّرت من نيرانها، وأمدت بأجلها، ولا في إنقاذ المنطقة المشرقية من جحيم المواجهات الدموية التي تتهددها، ولا بتخليص القارة الأوروبية والعالم من الإرهاب المتنامي على هامش هذه المواجهات، ولا من باب أولى استعادة الأمن والسلام في الشرق الأوسط وترميم النظام الدولي الذي قوّضته الحرب، وإعادة بنائه على أسس أكثر تماسكاً وصلابة. إنما ستفاقم بالعكس من التصدعات والتناقضات والشروخ التي تكمن في أساس الانفجارات والصراعات المستمرة منذ سنوات.

ففي سورية، تهدد سياسة الأرض المحروقة التي تتبناها الحكومة الروسية، والتي لا تعير أي

“ربح إيران من إقصاء العرب والأتراك في سورية سيكون ربحاً من دون قيمة وقصير المدى، ومقدمة لحروب جديدة قادمة” اهتمام لحياة الإنسان في معاركها الداخلية والخارجية، بكارثة إنسانية محققة، تتجاوز كل ما نجم سابقاً عن تدمير النظام السوري مدناً وبلدات سورية عديدة، وتجويع أهلها، ودفعهم إلى الهجرة القسرية في السنوات الخمس الماضية. وتقود الحملة التي تشنها الطائرات الروسية، بالتنسيق مع القوى الإيرانية لإعادة احتلال الشمال السوري، وحصار منطقة حلب وإخضاعها، والتي تستهدف عمداً المستشفيات والمدارس والخدمات العامة، من أجل إفراغ المدينة وريفها من سكانها، وتسوية عمرانها بالأرض، لطرد المقاتلين منها، وتسهيل السيطرة عليها في ما بعد، بقوات محدودة، إلى زيادة عدد القتلى والجرحى والمعطوبين من المدنيين، وإلى إطلاق موجة هجرةٍ لامحدودة، نحو الحدود التركية المغلقة، والتي ستزداد إغلاقا في المستقبل.

وعلى المستوى السياسي، لن يساهم حصار حلب وتدميرها في زيادة فرص التوصل إلى تسوية مفروضةٍ بالقوة، كما يفكر بعضهم، لكنه سيفقد نظام الأسد صوابه، ويضاعف من تعنته ورغبته في سحق معارضيه، ويزيد من تصلب المعارضة السياسية والمسلحة التي فقدت ثقتها تماماً بنيات روسيا وسياساتها. وبدل أن يعمل هذا الحسم العكسري الروسي على عزل المنظمات المتطرفة المقاتلة على الأرض، سوف يساهم في توسيع قاعدتها، وصب مزيد من الزيت على نار روح الانتقام والثأر التي تلهب مشاعر أعضائها وتحركها. وعوض أن يعطي مثل هذا التحول بصيص أمل للسوريين، سوف يزيد من شقائهم ويأسهم وضياع ثقتهم بأنفسهم والعالم. وستتفاقم، بسبب ذلك، الأفعال وردود الأفعال اليائسة واللاعقلانية بين جميع أطرافهم، الموالية والمعارضة.

أما على المستوى الإقليمي، فلن يساهم الحسم العسكري الذي يبحث عنه الروس والإيرانيون في حلب، وسورية عموماً، في وضع حد للحرب الإقليمية التي تدور، منذ ثلاث سنوات، على الساحة السورية، وعلى حساب دماء السوريين وعمرانهم ومستقبلهم، وإنما سوف يدفع إلى مزيد من انخراط الأطراف الإقليمية بالحرب، وهي التي لن تقبل بخسارة رهاناتها واستثماراتها الكبيرة في السنوات الخمس الماضية، ولا بالتسليم لإملاءات موسكو وطهران، في تحديد مصيرها ومصير العلاقات الدولية في المنطقة. فمثل هذا الموقف لا يعني خسارتها مصالحها في سورية فحسب، وإنما زعزعة استقرارها السياسي، وتفجير أزماتها الداخلية، وربما دفعها على الرغم منها إلى الانزلاق إلى الحرب، من دون حساب للمخاطر، أملا بانقاذ نفسها واستثماراتها والدفاع عن موقعها وصدقية خياراتها. ومما يزيد من هذا الاحتمال التداخل الذي اشتغلت عليه طهران نفسها في هذه الحرب بين الهيمنتين، الإقليمية والمذهبية الدينية، بحيث سيبدو انتصار طهران انتصاراً للشيعة وخسارة تركيا والعرب خسارة للسنة. ما يضع بذور “حرب مقدسة”، ستجد نخب المنطقة صعوبات هائلة لإخراج الجمهور الشعبي منها، وإعادة توجيه الجهد الجماعي والشعبي نحو إعادة بناء الدولة والمجتمع، وإطلاق الحياة المدنية الطبيعية.

وهذا يعني أن حسم المعركة في حلب لصالح المحور الإيراني الروسي لن يساهم في إيجاد

“لن يساهم حصار حلب وتدميرها في زيادة فرص التوصل إلى تسوية مفروضةٍ بالقوة” فرص أفضل لتفاهم إقليمي، أصبح شرطاً للخروج من المحرقة السورية، للسوريين ولجميع شعوب المنطقة، لكنه سوف يخلق شروط حربٍ طويلةٍ ومدمرة، قد تكلف شعوب الإقليم ملايين القتلى والمنكوبين، كما هي حال الحروب الدينية التي عرفتها أوروبا في القرن السابع عشر، وكلفت بعض دولها إبادة أكثر من ثلث سكانها. وفي النهاية، لن يكون الرابح سوى الموت والخراب وحدهما. ولا ينبغي أن نقلل من مخاطر هذا الاحتمال، مع وجود نظام سياسي بابوي، بالمعنى الحرفي للكلمة في طهران، من جهة أولى، يحتل فيه آية الله، أو رئيس الهيئة الدينية، قمة السلطة. ولا أمل للنخبة الدينية في المحافظة على سيطرتها على الدولة والمجتمع، إلا بالحفاظ على تعبئة دينية قوية، وتهييج المشاعر المذهبية، وانهيار المرجعية الدينية الرسمية للعالم السني، وصعود التيارات والحركات السياسية الدينية غير المسيطر عليها، والخاضعة لقيادات دينية وسياسية شعبوية الطابع، من جهة ثانية.

بدل أن تفرح إيران من النصر الذي تقدمه لها روسيا على طبق من دم، ينبغي عليها بالعكس أن ترى فيه هدية مسمومة للمستقبل. ما يبدو نصراً لها اليوم، بفضل مليشياتها المذهبية ودعم روسيا اللامحدود الموجه أساسا لمعاقبة الغرب والانتقام منه، قد يتحول، ولا بد أن يتحول، إلى كارثة عليها على المدى المتوسط. ومهما نجحت سياسة النخبة “الشيعوية” الحاكمة، الضيقة الأفق، في تهجير ملايين المسلمين السنة، أو زعزعة استقرار بلدانهم وزرع الخراب فيها، فسوف يأتي وقت ينقلب فيه اتجاه الريح، وتجد طهران نفسها ضحية السياسات المذهبية الضيقة الأفق والانتحارية التي غذتها وراهنت عليها في العقود الأربع الماضية. ولن تكون النتيجة انتصار مذهبٍ على آخر وإنما إخراج المنطقة، بما فيها إيران المعتدة بنفسها اليوم، بسبب ثروتها النفطية وتحالفاتها اللاأخلاقية، بأكملها من التاريخ والحضارة.

لا يختلف الأمر عن ذلك على المستوى الدولي. ستكون أوروبا أول البلاد غير المشرقية الخاسرة. وهي وحدها التي ستجد نفسها أمام تحدياتٍ لن يكون لديها القدرة وحدها على مواجهتها، سواء في ما يتعلق بزحف موجات المهاجرين الجدد الفاقدين أي أمل إليها، عبر البر والبحر والجو، أو في ما يتعلق بتنامي القوى الظلامية والمتطرفة المنتجة للإرهاب على أراضيها. وكلاهما يتغذّى من الآخر، فاليأس والضياع يغذيان التطرف، تماماً كما يغذّي التطرف خوف الدول الغربية من اللاجئين، ورفض استقبالهم، وبالتالي، تعزيز مشاعر الكراهية والحقد لدى هؤلاء على الدول التي تغلق حدودها أمامهم، وبالتالي من مخاطر انتقامهم. في المقابل، بمقدار ما يقوّض الحل الروسي القائم على إقصاء حلفاء واشنطن صدقية التحالف الغربي والقيادة الأميركية التي سلم لها الأوروبيون منذ الحرب العالمية الثانية، سوف يضعف أوروبا، ويزيد من رغبة الروس في التحرّش بها وزعزعة استقرارها، ويعرّض الغرب كتكتل جيوستراتيجي لزلزال التفكك والانقسام.

وكما أن ربح إيران من إقصاء العرب والأتراك في سورية سيكون ربحاً من دون قيمة وقصير

“سوف يأتي وقت ينقلب فيه اتجاه الريح، وتجد طهران نفسها ضحية السياسات المذهبية الضيقة الأفق والانتحارية التي غذتها وراهنت عليها” المدى، ومقدمة لحروب جديدة قادمة، يشكل رهان روسيا على تفجير التحالف الغربي، بدل التعاون معه لإصلاح نظام العلاقات الدولية، خياراً قصير النظر، وستكون له نتائج سلبية على روسيا نفسها التي كانت، ولا تزال، على الرغم من كل الصراعات التي ميزت تاريخها الحديث، شريكاً رئيسياً لأوروبا وجزءاً منها، حتى لو كانت الأقل حظاً من نهضتها وتقدمها. فبضغطها المتواصل على أوروبا، ودفعها لها ولمحيطها المتوسطي إلى مزيد من الفوضى وانعدام الأمن والاستقرار، لا تضمن موسكو لنفسها مصالح حقيقية مهمة، وإنما تدفع، بالعكس، إلى إيجاد بيئة إقليمية غير صحية طاردة للاستثمارات والمواهب والموارد البشرية والمادية من عموم القارة. وهكذا، تلعب روسيا، بحماقتها السياسية والاستراتيجية، النابعة من مشاعر الحقد والغيرة والانتقام، الدور الأكبر في غروب المدنية الأوروبية المتوسطية التي عاشت روسيا على أفضالها وتبادلاتها معها قروناً طويلة ماضية، لصالح انتقال مركز الحضارة والمدنية والاستثمار والإبداع نحو آسيا والصين التي تتفرّج على المأساة من بعيد، وتربت على كتف موسكو من وقت إلى آخر.

ومع ذلك، ليس ما يحصل في المنطقة من صنع الأحقاد المدفونة والظاهرة في موسكو أو طهران أو دمشق، ولكن أغلبه جزء من تداعيات السياسات الأميركية والغربية الطويلة المدى، الاستعمارية والهيمنية، العقلانية والمدروسة، التي أوصلت المنطقة، ووصلت هي نفسها، إلى طريق مسدود. لكن سياسة ردود الفعل، والرغبة في التحدّي والتشفي والانتقام، قد تأتي بنتائج أكثر سوءاً، حتى بالنسبة لأصحابها أنفسهم، من الأفعال الأصلية السيئة المردود عليها. وإذا كان استبداد الحماقة ببعض النظم المأزومة والشخصيات العديمة المسؤولية في منطقتنا قد أودى بنا إلى ما نعرفه من مهالك، فما بالك إذا ما تحول خيار شمشون إلى خيار استراتيجي لواحدةٍ من أعظم القوى العسكرية في العالم، وقطب رئيسي من أقطابه.

العربي الجديد

سوريا ورطة الجميع/ غازي دحمان()

تدرك روسيا قبل غيرها أنه لا يمكن القضاء على الثورة السورية بمجرد انتزاع الأراضي التي حررتها الفصائل المسلحة من سلطة الأسد على مدار سنوات الثورة، كما تدرك أن إمكانية استعادة سلطة الأسد على كامل الجغرافية السورية أمر دونه عقبات لا يمكن أن توفرها طائرات السوخوي مهما كانت قدرتها على المناورة.

من جهة أخرى، يدرك داعمو الفصائل الثورية أن قواعد اللعبة أصبحت أكثر تعقيداً من أن يصار إلى تعديلها بين ليلة وضحاها، وأن الخيارات المتاحة تبدو من الصعوبة بحيث لا يمكن الذهاب بها بعيداً بأكثر من استخدامها كوسائل للضغط وتحسين أوراق التفاوض ما أمكن.

ربما وحدها إيران من يشذ عن هذه القاعدة وذلك لانطلاق سياساتها تجاه سوريا من أساسات غير عقلانية ولكون عملية صناعة القرار فيها تستند إلى مرجعيات ذات طبيعة أيديولوجية اسطورية بمحتوى تاريخي وثأري، بالإضافة إلى افتقادها إلى رأي عام ضاغط يصوب سياساتها ويرشّدها.

لكن إيران لم تعد لاعباً حراً ومقرراً في الشأن السوري بقدر ما أصبحت طرفاً مموّناً بالمال والرجال للحرب وتعمل تحت سقف المشروع الروسي في سوريا وبات دورها مرتبطاً بدرجة كبيرة بتحوّلات هذا المشروع ورهاناته واحتمالات تغييراته المستقبلية بما فيها عدم التوافق مع روسيا في مفاصل كثيرة في خريطة تلك التطورات المحتملة.

إذاً في الوقت الراهن ولرؤية مشهد الحرب السورية وإمكانية استشراف مآلاتها فإن الأمر يتطلّب معرفة طبيعة السياسات الروسية ورهاناتها وأهدافها، وكذا معرفة قدرات الطرف المقابل وخياراته في المواجهة وقدرته على كسر هذه الهجمة واستيعابها أو على الأقل الحد من تداعياتها قدر الإمكان.

تتضح معالم الإستراتيجية الروسية مع تقدم المعارك على الجبهات، حيث تتخذ هذه الإستراتيجية أسلوب تحقيق المكاسب على جبهات معينة وضمن نطاقات جغرافية محدّدة بهدف استخدامها كأوراق ضغط تفاوضية ودفع المعارضة السياسية إلى قبول هذا الواقع مجبرة، وتحاول روسيا إنجاز هذا الأمر ضمن مهل زمنية لا تتجاوز نهاية هذا الشهر، موعد إعادة التئام مفاوضات جينيف، حيث تسعى روسيا التي وقفت وراء انهيار المفاوضات في جولتها التي كانت مقرّرة نهاية الشهر الماضي إلى إجراء التعديلات المناسبة التي تمنحها السلطة العليا والتقريرية في المفاوضات القادمة.

وتعرف روسيا جيداً أنه من غير الممكن الاستمرار في حملتها لوقت طويل، ليس بسبب تجنّبها الغرق أكثر في الوحل السوري، ولكن لإدراكها أن ذلك سيدفع الكثير من القوى الإقليمية والدولية إلى التخلّي عن الحذر في مواجهتها والبحث عن بدائل أخرى تدفع موسكو إلى إعادة صوغ مقاربتها في التعاطي مع سوريا، وهو أمر قد لا تجازف روسيا في الوصول إليه بالرغم مما تحاول تصويره عن استعدادها للذهاب بعيداً في الحرب السورية، ذلك أن الاستمرار في التصعيد من شأنه التخريب على أهدافها من هذه الحرب إن لجهة تأمين وجود لها في سوريا أو لجهة إعادة علاقاتها مع أوروبا وأميركا إلى ما قبل فرض العقوبات.

في الجهة المقابلة، وضع التدخل الروسي جميع حلفاء الثورة أمام مساحة ضيقة من الخيارات، وهو وضع لا شك ان هذه الأطراف وضعت نفسها به من خلال ترددها الطويل وضعف استجابتها وتقديراتها الخاطئة في أحيان كثيرة، وما كان ممكناً تقديمه في فترة سابقة للثورة وبطريقة أقل صعوبة، وبخاصة الأسلحة القادرة على تغيير الموازين وتحديداً الصواريخ المضادة للطائرات، صار اليوم مستحيلاً لأنه ينذر باحتمال نشوب حرب على المستوى الدولي، لكن هذه الأطراف ما زالت تملك خيارات أخرى شريطة تعديل صيغة العمل المقاوم الجاري في سوريا وهي من خلال هذه الوسائل تستطيع تحقيق نتائج مهمة وإن احتاجت لمدى زمني أطول.

على ذلك، يبدو أن جميع اللاعبين لا يملكون هامشاً واسعاً للمناورة لتحقيق أهدافهم، ثمة حدود لا يمكن لكل لاعب تجاوزها كثيراً، وهو مضطر إلى تقديم التبريرات الدائمة من أجل الاستمرار في تحركه لكل يوم زيادة، ما يعني أن الرهانات الحقيقية ما زالت معقودة على طاولة المفاوضات بدرجة كبيرة وإمكانية الوصول إلى صيغ مناسبة ترضي الأطراف كلاً بحسب أهدافه وطموحاته.

لكن ذلك لا يعني أن الأمور غير مرشّحة للتصعيد وحتى لانقلابات دراماتيكية عند نقطة معينة، جميع الأطراف تتعاطى مع الأزمة بسياسات حافة الهاوية لتقوية أوراقها، كما أنها تمارس اللعبة بنزق وتوتّر كبيرين، وتراهن على خوف الآخر وتراجعه عن المواجهة، وفي ظل هكذا مناخ تصبح دائرة المخاطر أكثر اتساعاً بما يعكس حجم الورطة التي يعاني منها جميع اللاعبين في سوريا.

() كاتب من سوريا

المستقبل

العامل الروسي والحل السلمي المفترض في سورية/ فاطمة ياسين

في مطلع شهر مارس/ آذار 2015، كان جيش النظام في سورية قد تلقى عدة ضربات قاسية، جعلته يتراجع على جبهات مهمة، ويخسر مزيداً من الأراضي المحيطة بمعقله الرئيس قرب الساحل، وفي وسط البلاد، وشمالها. فقد تنازل لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) عن مدينة تدمر الأثرية، وتخلى عنها بما تملكه من إشارات حضارية وسياحية، جعلت إنتاجات (ميديا) تنظيم الدولة المرئية ذات صدى أكبر، وتأثير أبلغ، ثم أخلت قوات النظام آخر مواقعها في محافظة إدلب، لصالح جيش الفتح الذي بدت مسيرته سهلة، فتساقطت المواقع أمامه بسهولة، مثل قطع الدومينو. لم تكن تلك الانتصارات حاسمة ونهائية، لكنها أعطت مؤشراً قوياً على تفسخ النظام وبداية انهيار السلطة التي وجدت نفسها منزوية ضمن قطاعها الساحلي الضيق، بعد خسارة جزء مهم من الريف، فأصبح طريقها الدولي من الساحل إلى العاصمة دمشق يسير متقطع الأنفاس، لكثرة الانعطافات فيه، ويحتاج إلى تحايل مواصلاتي شاق، حتى تتم الرحلة بشكل شبه آمن.

أعطى النجاح المحدود الذي حققه النظام بمساعدة فعالة من حزب الله في منطقة القلمون، في ذلك الوقت، مؤشراً جديداً على تهاوي القوة الرئيسية للنظام، وأصبح مؤكداً أنه لن يتمكن وحيداً من الصمود أكثر من ذلك، وصار عرضة للسقوط العسكري أكثر من أي وقت مضى. لا يعني ذلك أن السقوط بات وشيكاً، لأن النظام كان لا يزال يحتفظ بتفوق جوي ملموس، بالإضافة إلى تموضعه في نقاط أساسية تحمي مواقعه الحساسة.

“السياسة الروسية ترغب بتوسيع ملاعبها، وقد لاحت لها انفراجات عراقية مغرية، في ظل قلق داخلي، ذي طبيعة مذهبية”

يمكننا أن نعتبر تعاظم قوى المعارضة، والتحسن الكبير في نوعية أسلحتها، وقدرتها على التواصل والتكتل، مع الاستقرار في دفعات الدعم الذي تتلقاه، أسباباً لواقع النظام الهزيل، ودافعاً مباشراً لقيام القوات المعارضة بعمليات هجومية مستمرة، وطويلة، مع قدرةٍ أكبر على الاحتفاظ بالمواقع التي تدخلها، ما حقق لها الاستفادة من المعدات العسكرية الكثيرة التي كان النظام يتركها وراءه بعد عمليات انسحابه السريع.

سبق انهيار النظام العسكري هذا نشاط روسي دبلوماسي محموم، ركض فيه وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بين عواصم المنطقة عدة مرات، مسوقاً مؤتمرات تعقد في موسكو بين النظام والمعارضة، لتنفيذ توصيات مؤتمر جنيف الأول. لم يفلت الروس الخيط السوري لحظة واحدة، فبقي الدبلوماسي الروسي على مقربة دائمة بحضوره الإعلامي والسياسي، من دون إعطاء فرصة واحدة لإحداث اختراق صغير.

مع بداية العام الماضي، عقد الروس أول مؤتمرٍ، حشدوا فيه بعض المعارضين، وحيّدوا كل ما له صلة بالعمل العسكري المعارض، تنفيذاً لاستراتيجية راسخة، تقوم على اعتبار الوجود العسكري المعارض من أشكال الإرهاب، وتجب مواجهته والقضاء عليه، من دون تمييز كتائبه، إسلامية كانت أو معتدلة.. على الرغم من هزال النتيجة التي خرج بها مؤتمر موسكو الأول، فقد سجلت روسيا في حسابها عدة نقاط، بعد أن استدرجت معارضين، ينظر إليهم باحترام، ولديهم تاريخ وطني ناصع، من أمثال عارف دليلة. ولتجاوز النقد الدولي المتوقع، رُوِجَ أن المؤتمر ذو طبيعة تشاورية، وبوشر البحث عن موسكو الثاني. في وسط كل هذه البهرجة، كانت روسيا تقدم نفسها وسيطاً، يسعى إلى تقريب وجهات النظر بين أقطاب متصارعة على طريق حل الخلاف بطرق سلمية، كما نصت بنود جنيف الأول.

لم يأتِ مؤتمر موسكو الثاني الذي عُقد في إبريل/ نيسان بأفضل من الذي سبقه من حيث النتائج، فتكرس المؤتمر رقماً آخر في الملف السوري، شمل تشاورات جديدة، فيما كانت الجبهات مشتعلة ضمن حقيقة أن ما يحدث من مؤتمرات حالية لا يتعلق بالحرب والحصارات والتقتيل.. لكن اسم موسكو لمع في هذه المؤتمرات، أكثر من القضية السورية التي بدت أشد استعصاء مع تحقيق المعارضة على جبهة إدلب بدايات انتصاراتها الكبيرة باجتياحها، لأول مرة، مركز مدينة إدلب، وتخلي النظام عنها بشكل نهائي.

جاءت زيارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تل أبيب بعد شهر من اختتام مؤتمر موسكو الثاني، وقبيل سقوط محافظة إدلب الكامل، وكانت الزيارة تحت عناوين اقتصادية، لكن مسؤولاً إسرائيلياً قال، بشأن المحادثات عن سورية، إن “هناك شعوراً بأنّ نتنياهو وبوتين وجدا لغةً مشتركة”؛ أما ما قاله بوتين، وبشكل صريح ومباشر، في تل أبيب، فهو أن “لروسيا علاقات استراتيجية مع سورية”. وأعرب من فوق أرض فلسطين المحتلة عن معارضته التدخل الغربيّ في سورية، ورفضه فكرة استعمال الدول الغربيّة قوتها العسكرية لإسقاط النظام السوري، وقال: “ينبغي التفكير في نتائج هذا الأمر، قبل الشروع فيه، انظروا إلى ما حدث في العراق وأفغانستان”. وأضاف “القيام بعمل من دون معرفة نتائجه مسبقاً ليس فيه حكمة كبيرة. ينبغي التفكير جيداً هل ستكون المعارضة السورية التي تصل إلى الحكم كما يريدها الغرب، أم ستكون عكس ذلك تماما؟”.

بعد تلك الزيارة، كانت إدلب وتدمر قد انتقلتا بشكل كامل إلى حكم كتائب معارضة يصنفها الغرب على قائمة الإرهاب لديه. كان التحول حينها كبيراً ومنتظماً، وبدا النظام هنا فاقداً قواه العسكرية، ومعرّضاً للسقوط، ومخططاً الالتجاء إلى ساحله، ليتحصن خلف مرامي الأسلحة قصيرة المدى. لم يمض أكثر من ثلاثة أشهر، حتى أصبحت الأرضية الدبلوماسية مفروشة أمام تدخل عسكري روسي مباشر، وبدأت طائرات السوخوي تشن هجماتها داخل الأراضي السورية على مواقع المعارضة، منطلقةً من قواعد سورية، برضى كامل من المجتمع الدولي الذي كان يصرّح، في الوقت نفسه، أن الحل في سورية سلمي فقط.

كانت الهجمات الروسية تترجم قناعات موسكو بأن كل سلاح معارض داخل سورية لا بد أن يكون تابعاً لجماعات إرهابية، تجب مواجهتها. لذلك ركز الطيران الروسي، في البداية، على الجبهات المحرجة للنظام في ريف اللاذقية وقرب حلب، وقدم بعض المساعدة في ريف دمشق، وتجاهل بشكل شبه تام الوجود الوقح لتنظيم الدولة الإسلامية في الرقة.

جاء التدخل الروسي المباشر في سياقٍ يمكن تخمينه، فالسياسة الروسية ترغب بتوسيع ملاعبها، وقد لاحت لها انفراجات عراقية مغرية، في ظل قلق داخلي، ذي طبيعة مذهبية، يمكن التسلل من خلاله، واللعب بخيوط إقليم عريض، يتألف من سورية والعراق ولبنان، يغطيه نفوذ لدولة إيران التي تعتمد على دعم روسي عسكري ونووي، بينما أميركا محجمة، عن سابق إصرار وتصميم، عن التدخل المباشر، وفضَّل رئيسها باراك أوباما المراقبة البعيدة لاستنزاف خصوم له، تحدث عنهم في خطابه أخيراً، فقال إن “روسيا تستخدم الكثير من مصادرها في أوكرانيا وسورية”، ما يعني أن إطالة أمد هذا التدخل سيؤدي إلى مزيد من المصادر الروسية المنثورة على شكل هباء.

على الرغم مما يقوله أوباما، بدت روسيا سيدة الموقف، بعدد طائراتها الكبير الذي يحلق براحة في أجواء المنطقة، وحتى بعد سقوط إحداها بصاروخ تركي، فقد تمادى الروس في قصف القوات التي تعتبرها أميركا وحلفاؤها معتدلة، بدون اعتراض من أحد، فأخلى القصف الروسي محيط اللاذقية من الوجود العسكري المعارض، وهيأ لقاعدته العسكرية هناك مزيداً من المساحات الأمنية، وبدأت قوات النظام بالتمدد تحت مظلة القصف الروسي، فحققت انتصاراتٍ معنوية مهمة في ريف اللاذقية، وعينها على إدلب، من دون أن تفترّ همة وزير الخارجية الروسي، لافروف، الذي يحفظ، عن ظهر قلب، مقرّرات مؤتمر جنيف الأول، ومقولات الحل السلمي، فالتقى وزير الخارجية الأميركي أكثر من مرة، وذهب إلى الرياض لمقابلة نظيره السعودي، عادل الجبير، ووصل إلى مؤتمر فيينا الذي أصدر تسع نقاط تستوعب مستجدات الحالة السورية بعد حرب السنوات الخمس، وتكمل مقررات مؤتمر جنيف الأول.. أما القرار الدولي الذي صدر بالإجماع في الأمم المتحدة، وبحضور روسي لافت، وموافقة لمندوب موسكو في الأمم المتحدة، فيُعتبر طريقاً لرسم خارطة مصغرة ومختصرة تمهد إلى حل نهائي، يبدأ من مؤتمر جنيف.

“ورث الروس الملف السوري عن الاتحاد السوفييتي، وشاهدوا بأم العين انكماش مناطق نفوذ السوفييت، فكانت الحرب السورية فرصة مناسبة للدخول المباشر في لعبة الأمم، وتقديم النفس بصورة قطب عالمي، يقف في وجه المد الإرهابي”

بدتْ تصرفات روسيا، بعد بداية الثورة بأشهر، وكأنها تعتبر سورية إحدى مقاطعاتها، وظهر بشار الأسد مع الرئيس الروسي، بوتين، في الكرملين بدون بروتوكولات الرئاسة المعتادة، وتم التوقيع السريع على معاهدةٍ نَشَرتْ أسراب الطائرات الروسية في مطار حميم، ما يؤكد الشغف الروسي الذي لا ينضب بالسواحل الشرقية للبحر الأبيض المتوسط، ومحاولة ربطها جغرافياً مع بغداد، ليكتمل القوس الدفاعي الجنوبي عن موسكو، وليزداد نصف قطر الأمان الاقتصادي، بعد السيطرة على سوقين كبيرين وإطلالة على مياه الخليج. لذلك، تكافح روسيا بكل ما تملكه من قدرة دبلوماسية على تحقيق حلمها، وتتركها أميركا، بإدارتها الديمقراطية، تنزف ببطء حتى تسقط خائرة القوى.. بدت أولى النتائج عالمياً بتهاوي أسعار النفط السريع، نتيجة مباشرة لعملية القفاز النظيف، والمراقبة عن بعد التي يعتمدها أوباما.

الاستحقاق الحالي المنشود في ظل تصدر روسي المشهد، وتواطؤ أميركي يكمن بجر المعارضة (الحقيقية هذه المرة) إلى جنيف، بالشروط الروسية، للبدء بتنفيذ ما قرره مجلس الأمن.

لا تبدو روسيا متعجلة، وكيري أيضاً غير مستعجل، لأن البطء يدخل ضمن عوامل الاستنزاف الروسي الذي يجري العمل عليه، لاقتناص الدب، وتبدو عمليات التسمية والاختلاف على الأسماء جزئية، وغير مهمة، لأن الروس عملياً يتربعون على القاعدة التي يرغبون بالانطلاق منها لتنفيذ البند الثاني، معتمدين صدور نتائج أولية في مصلحتهم، لن تؤدي، بأي شكل، إلى زحزحة مكانتهم الجديدة خطوة واحدة.

لدى الروس وفد كامل، لديه المقدرة على شد الانتباه نحو اتجاهات أخرى للحوار، مثل مكافحة الإرهاب التي يجد الغرب فيها جاذبية، ومن ثم ترك تصنيف الإرهاب عائماً ليشمل كل من يشمل ويبقي النظام على مبعدة من هذه الوصمة.

ورث الروس الملف السوري عن الاتحاد السوفييتي، وشاهدوا بأم العين انكماش مناطق نفوذ السوفييت، فكانت الحرب السورية فرصة مناسبة للدخول المباشر في لعبة الأمم، وتقديم النفس بصورة قطب عالمي، يقف في وجه المد الإرهابي. وفي الوقت نفسه، يقدم الدعم لحليف موثوق، ليحميه من السقوط، وتواطأت أميركا على ذلك في أثناء تفرغ رئيسها أوباما نحو تحقيق أرقام قياسية على الصعيد الداخلي، وتخليه عن التدخلات المباشرة ما أمكن، وترك المنطقة لتفاعلاتها السياسية والعسكرية الداخلية، طالما كانت لا تهدد المواطن الأميركي بشكل مباشر، متكئاً على حقيقة أن الروس لن يحققوا انتصاراً أكيداً، في ظل عدم قبول إقليمي واسع، ووهن اقتصادي لا يساعد على التوسع العسكري بشكل أكبر. ولكن، ما يمكن أن يحصل هو تآكل المنطقة إلى قطع جغرافية وديمغرافية أصغر، وهو الأمر الذي لا تأبه به أميركا، بل قد تساعد عليه، وسيطمئن الروس، والحالة هذه، أنهم قد وضعوا أرجلهم في المنطقة بشكل أعمق، وربما أكثر رسوخاً.

تستثمر روسيا في حالة “قلة الحيلة” الراهنة، وتلعب بالورقة نفسها، منذ اليوم الأول. ويمكن القول إن ما نشاهده حالياً لا يعني نجاحاً روسياً، بقدر ما هو تورط كامل، وقد نجد مستقبلاً أن أوباما على حق في فكرة أن الموارد تتآكل بسرعة، وأن فم النار المفتوح يحرق كل ما يلقى فيه، لكننا، بعد حلول الكارثة، لن نهنئ أوباما على نفاذ نظرته الاستراتيجية، لأنه سيكون قد غادر البيت الأبيض لصالح رئيسٍ، ربما، يكون من حزب جمهوري يحمل، على الأغلب، تفكيراً مخالفاً.

العربي الجديد

روسيا كإمبريالية متوحشة/ سلامة كيلة

يستفزّ توصيف روسيا إمبريالية يساريين كثيرين، وبالتالي، سيستفزهم توصيفها بالمتوحشة أكثر. ليس مهماً ذلك، حيث إنهم لا يريدون الفهم، ويتجاهلون الوقائع، حيث ينحكمون لموقف غريزي تجاه النظام السوري (كما أطراف عديدة في المعارضة السورية)، وفي الغرائز لا إمكانية للفهم، أو التفهيم، أو الاستفهام، ولا مكان للوقائع كذلك.

روسيا إمبريالية بفعل تكوينها الداخلي، كما شرحت مراراً، واستظهاراً بدورها العسكري الخارجي ضد جاراتها أولاً، ثم في سورية ثانياً. ولأنها تسعى إلى “التوسع الاقتصادي” ككل إمبريالية، حيث إن توسعها العسكري ليس من أجل “الخدمات الإنسانية”، كما تفعل كل إمبريالية كذلك (وأميركا مثال واضح)، بل من أجل المصالح. هذا ما كان ينفيه كل “اليسار الممانع”، وينفيه الخطاب الإعلامي الروسي نفسه. فهي آتية من أجل “محاربة الإرهاب الداعشي”، أو من أجل “حماية النظام من السقوط بيد أميركا”، كما يشار عادة، وأن ليس لديها أي مطامع أخرى. فماذا في سورية، لكي تتدخل روسيا بهذه الطريقة كي تكسبه أصلاً؟ كما يشير كل هؤلاء.

لكن كل خطاب متهافت لا بد من أن يأتي ما يكشفه. فهذا سفير روسيا في دمشق يقول إن روسيا تقدم السلاح للنظام بلا مقابل، أو بشروط مرنة. لكنه يكمل أن ذلك كله “سيتحوّل إلى مكاسب اقتصادية للشركات الروسية”. هكذا بالضبط، ككل خطاب إمبريالي، حيث سيتحوّل التدخل العسكري، وتتحول المساعدات العسكرية، إلى “مكاسب اقتصادية”، وتحديداً للشركات الروسية. فالدولة الروسية هنا تدفع كل قيمة الأسلحة التي تضخها للنظام، أو تستهلكها في الحرب، وكل الضحايا التي يمكن أن تقدمها، من أجل مصالح “الشركات الروسية”. وهي ستفعل كل ما تستطيع من أجل ذلك، لأنها ممثلة الشركات الروسية، هي أداة الرأسمالية المافياوية الروسية.

إذن، هي إمبريالية، لا تتردد في استخدام جيوشها من أجل مصالح شركاتها. وهي حتى قبل انتهاء الصراع تغطي نشاط شركاتها في سورية، وتقيم المشاريع، وتنشط في حقول النفط والغاز، حتى تلك التي تحت سيطرة داعش. فقد حصلت من النظام أن دعمته سياسياً في مجلس الأمن على حق استغلال كل حقول النفط والغاز، وكثير من المشاريع الأخرى. وهي كدولة إمبريالية حصلت على قواعد بحرية وجوية، وربما برية، في إطار تعزيز وضعها العالمي، والتهيئة للسيطرة على بلدان أخرى. ولهذا، فهي تستعرض قوتها العسكرية، حيث تستخدم كل الأسلحة (عدا النووية، على الرغم من أن بوتين هدد بها)، من أحدث الطائرات وأكثرها فتكاً، إلى الصواريخ بعيدة المدى، والقنابل العنقودية والصواريخ الفراغية، وغيرها من أسلحة التدمير.

الحرب الروسية في سورية، إذن، هي من أجل “مكاسب اقتصادية للشركات الروسية”. هكذا كل إمبريالية، فقد فعلتها أميركا الإمبريالية في أفغانستان، وخصوصاً في العراق، ولقد استخدمت أحدث الأسلحة كذلك، وقامت بالتدمير أيضاً. لكن، ربما تتفوق روسيا على ما فعلته أميركا في العراق، حيث إنها تستخدم سياسة التدمير الشامل وتشريد الشعب، وقصف المستشفيات والمدارس والأحياء الشعبية، ومخيمات اللاجئين، والمصانع والأسواق الشعبية. إنها تتبع سياسة الأرض المحروقة، كما فعلت في الشيشان، وهي بذلك تطوّر سياسة النظام الوحشية، وتعزّزها بأسلحة في غاية التطور والفتك. فقد وسّعت التدمير والقتل، وحتى الإبادة.

إنها إمبريالية متوحشة، تمارس كل الوحشية، لكي تظهر قوة “خارقة”، وذلك كله نتيجة إحساس قادتها ورأسماليتها بأنها مأزومة، وعاجزة عن كسب المنافسة، في مرحلة تشهد الرأسمالية ككل أزمة عميقة لا حلّ لها، وتظهر فيها روسيا كإمبريالية لا تثق بذاتها وبقدراتها، وبمصيرها. لهذا تعكس ذلك في الميل إلى ممارسة الوحشية التي ظهرت في الشيشان، حيث ليس غير القتل والتدمير، ليس لمصلحة نظام فقد شرعيته منذ بدء الثورة، بل من أجل المكاسب الاقتصادية لشركاتها، أي للرأسمالية نفسها، التي يمثلها بوتين، والتي هي ذو طابع مافياوي.

روسيا إمبريالية متوحشة، لكنها ستهزم، فربما تستطيع هزيمة دول، لكنها لن تستطيع هزيمة شعب.

العربي الجديد

داعش الروسية/ سلامة كيلة

أتت القوات الروسية إلى سورية لمحاربة داعش، هكذا عمّم الإعلام الروسي، وكرّره مسؤولون روس. لكن الحرب طاولت قوى الثورة، أي الكتائب التي تقاتل النظام، حتى جبهة النصرة المصنفة دولياً تنظيماً إرهابياً لم يطلها القصف الروسي. طبعاً أميركا تعمل الأمر نفسه، حيث أنها شكلت تحالفاً ضد “داعش”، لكن قصفها قلما يطاول مسلحي هذا التنظيم.

وإذا كانت المؤشرات عديدة حول علاقة داعش بأميركا، فقد كان الشك قليلاً بعلاقة روسيا بهذا التنظيم. حتى إيران والنظام السوري كانت هناك مؤشرات لعلاقة ما مع داعش. كان عدم الشك بروسيا واضحاً على الرغم من أعداد “الجهاديين” الشيشان الكبيرة في بنية داعش، وحتى في قيادتها، ومن هؤلاء أبو عمر الشيشاني. وذلك كله على الرغم من أن روسيا بوتين تعاملت مع “التمرّد الشيشاني”، واخترقت “المجاهدين”، وتوصلت إلى قتل أحد قادتهم، المسمى خطّاب. واستطاعت أن تستميل كثيرين من هؤلاء، وأن تفرض سلطتها عبر أحد أبرز الرموز الشيشانية، قاديروف.

لهذا، كان ممكناً توقّع وجود علاقة بين روسيا وداعش، وخصوصاً أن التدخل الروسي الذي أتى باسم الحرب على داعش لم يطاوله سوى بشكل هامشي. على الرغم من أن ما كان يعمّم، أو يُفرض كمنظور، يقوم على أن داعش “تنظيم مستقل”، هو نتاج واقعنا، على الرغم من أن كتلة عناصره الأساسية آتية من الخارج، أو أنه فعل أميركي. لا أشكك بأنه فعل أميركي، لكنه “مخترق” من دول أخرى، ظهر دور إيران واضحاً، لكن الدور الروسي ظل “خارج النقاش”، سواء لأنها قاتلت الشيشانيين، أو لأنها لا تستخدم هذه الأساليب، لأنها “معادية للتعصب الديني”.

لكن ما صرَّح به قاديروف ربما يغيّر من هذه النظرة، ويُدخل روسيا في إطار الدول التي “تخترق” داعش. قال “إنه تم إرسال أفضل المقاتلين الشيشان” إلى داعش، “لجمع المعلومات”، والعمل من الخلف لدعم التدخل العسكري الروسي، لكنه أوضح “أن عملاء الاستخبارات الشيشان في بداية الحرب الأهلية في سورية تم إرسالهم سرياً إلى معسكرات تدريب، لتدريب المقاتلين الذين يعلنون الوهابية”، وأفاد بأنهم “كشفوا أنه كان هناك مدربون من دول حلف شمال الأطلسي”. إذن، أرسلت روسيا “مدربين”، وقيادات وعناصر، كما فعلت الدول الأخرى، على الرغم من أن كلّاً منها كان يعتبر أنه يسيطر على التنظيم، وأنهم جميعاً استفادوا منه.

ربما هذا أول اعتراف بدور روسي في تنظيم داعش. وهذا يفسّر لماذا لا يقصف الطيران

“داعش شركة أمنية خاصة ومساهمة، يوظّف فيها أطراف كثيرون” الروسي التنظيم، حيث أن هذا “الاختراق” هو من أجل استخدام التنظيم، كما تفعل أميركا تماماً. ومن ذلك ما نشرته مجلة فورن بوليسي، أخيراً، حول التعاون مع “داعش”، فيما يخص النفط في المنطقة الشرقية. حيث ذكرت أن شركة “سترويترانسجاز” الروسية التي حصلت على امتياز استثمار حقل توينان للغاز، استأنفت أعمال التشييد في الحقل بعد سيطرة “داعش” عليه في مطلع 2014، وبموافقة التنظيم، وأن المهندسين الروس ظلوا يعملون هناك لإكمال المشروع، مشيرة إلى أن تقريراً نشرته صحيفة تشرين التى يديرها النظام، فى يناير/كانون الثاني 2014، بدا معززاً لذلك”. ” ونقلت “تشرين” آنذاك، عن مصادر حكومية سورية، إن “سترويترانسجاز” أنجزت 80% من المشروع، وإنه يُتوقع أن تُسلم المنشأة للحكومة فى النصف الثاني من العام، من دون أن تذكر أنها خاضعة لسيطرة “داعش”. ولا شك في أن إشارة الصحيفة السورية الحكومية تعطي المصداقية على ذلك، لأنها تشير إلى نشاط الشركة في فترة سيطرة “داعش”.

بالتالي، تمارس الشركة الروسية نشاطها في منطقةٍ تسيطر داعش عليها، وهذا ما يشرحه موظف لدى النظام، يعمل في تمديد خطوط الغاز والنفط، تصميماً وتنفيذاً وإشرافاً، وهو يعمل في تدمر وبادية حمص والرقة، أي في أرض الدواعش وحمايتهم وتقديمهم خدمات وتسهيلات العمل والدعم اللوجستي والعمل لصالح النظام، كما قال. وأشار إلى حقل توينان الذي يحوي مخزوناً هائلاً من الغاز، وقال إن العمل فيه لا يزال مستمراً تحت حماية الدواعش حتى هذه اللحظة. ويقوم الخبراء الروس والعمال المحليون بأعمالهم، وكأن لا شيء حولهم. وقال إن 50% من الدواعش هم من الروس، ويقومون بمهمة الحماية. وأكمل أن هذه المناطق هي لروسيا، وليست للنظام، بموجب عقود وتفاهمات بين النظام والروس، قديمة قبل الثورة، ومن الطبيعي أن تُحرس وتحمى من جنود روس. لذلك، كان 50% من تركيبة داعش روساً مدرّبين تدريباً عالياً، ويقومون بدور الحماية، ويتوسعون باتجاه السيطرة وانتزاع الأرض من قوى الثورة. وهم كما يشير قاديروف من الشيشان بالأساس.

لهذا، يسيطر الروس على حقول النفط والغاز تحت يافطة “داعش”، وهم من يصدر النفط باسم “داعش” إلى النظام ودول أخرى. وهذا يؤكد أن “داعش” يتعاون مع النظام والروس في تصدير النفط، لأنه أصلاً للروس والنظام، و”داعش” هو الحارس له، على الرغم من أنه يُصدَّر باسمه.

ربما هنا تظهر أهمية ما قاله قاديروف، والذي نشر في صحف روسية (موقع سبوتنيك)، حيث أن هؤلاء الذين يسيطرون على تلك المناطق من الشيشان في الغالب، وهم من أرسلتهم المخابرات الروسية لكي يكونوا “جهاديين” في داعش، وأن يدربوا الوهابيين. ولهذا، لا يتعرضون للقصف الروسي (أو حتى الأميركي)، ويخضعون لتكتيك الروس والنظام في الصراع ضد الثورة. إذن، هذا هو الفرع الروسي لداعش الذي لا يوجد في تلك المناطق فقط، بل يعمل في أكثر من منطقة، ضمن سياسة النظام والروس لسحق الثورة.

هنا، نحن لا نحلل فقط، بل نستند إلى معلومات موثقة من مصادر روسية ومن النظام. لتظهر طبيعة “داعش”. ولكن، أيضاً زيف خطاب الروس والنظام الذي يقول إنه يحارب داعش. فداعش شركة أمنية خاصة ومساهمة، يوظّف فيها أطراف كثيرون. وهنا، يظهر التوظيف الروسي، كما ظهر التوظيف الإيراني، والتركي، وتوظيف النظام. وروسيا سيطرت عبر التنظيم على مناطق النفط السوري الذي تحصلت على حقوق استغلاله، وتدفع به لقتال الكتائب المسلحة ضمن هجوم مزدوج (أو متعدد، بعد مشاركة قوات حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي) في شمال حلب.

وربما انطلاقاً من هذه المعلومات، يمكن تفسير عمليات عسكرية عديدة، قام بها التنظيم ضد جيش النظام في المنطقة الشرقية من سورية، وفي حصاره مطار كويرس أكثر من سنة ونصف من دون اقتحامه، ومن ثم تسليمه للنظام أخيراً، وأيضاً كل المعارك التي خاضها ضد الكتائب التي تقاتل النظام.

الآن، يمكن أن نقول إننا عرفنا داعش الروسية.

العربي الجديد

حربهم العالمية/ باسل العودات

هدد رئيس الوزراء الروسي، والرئيس السابق وربما اللاحق، ديمتري ميدفيدف بأن أي تدخل لطرف لا يستمزجه الروس في الأزمة السورية قد يُشعل نار حرب شاملة وطويلة الأمد (أي عالمية ثالثة)، مُجسّداً سياسة بلاده الحالية شبه الاستعمارية لسورية.

عملياً يردّ ميدفيدف على تركيا التي استنفرت لمنع قيام كيان كردي متواصل يهدد حدودها الجنوبية، كما يردّ على السعودية التي استنفرت بدورها للوقوف بوجه مشروع روسي يسعى للهيمنة على الشرق الأوسط ويفتح الأبواب لتتابع إيران مشروعها القومي التدميري للمنطقة، كما يرد على أي دولة تُسوّل لها نفسها أن تتقاطع مصالحها مع صالح السوريين الثائرين على النظام، ويعتقد الرجل الروسي الثاني أن تصريحاته النارية هذه ستُرعب السوريين أولاً ثم الأتراك والسعوديين ثانياً وتجعل دول العالم متوترة ثالثاً.

أتت تهديدات زوج أخت الرئيس بوتين بعد أيام من إعلان السعودية استعدادها للتدخل البري ضد الإرهاب في سورية، وحشدها على النطاق العربي والإسلامي لتشكيل حلف (رعد الشمال) كقوة عسكرية عربية إسلامية مشتركة تقوم بدور فعّال في سورية، كما أتت هذه التصريحات متزامنة مع حشد تركيا لقواتها العسكرية على طول الحدود مع سورية لمنع الأكراد شركاء حزب العمال الكردستاني الذي تُصنّفه إرهابياً من السيطرة على كامل الشمال السوري.

يقول ميدفيدف قوله هذا دون أن يعير أي أهمية لقانون دولي أو إنساني، ودون أن يُعطي أي اعتبار لكل دول المنطقة والعالم، ويتعامل وكأن سورية مجرد جمهورية روسية صغيرة أو حي في ضواحي موسكو يحق له أن يفعل به ما يشاء، ويُهدد بحرب عالمية ثالثة طاحنة دون أن يهمّه أن يًصبح ملايين السوريين ضحاياها، ولا يضع نصب عينيه إلا حماية فرد واحد أو بأحسن الأحوال مجموعة لا تزيد عن مائة شخص يُشكّلون أساس النظام السوري.

عملياً، أوحت السعودية بأنها ستُشاكس ولن تعير كبير اهتمام لهذا التهديد، وسرّبت معلومات عن وصول مقاتلات سعودية إلى تركيا وقوات برية إلى الأردن لتكون على أهبة الاستعداد للتدخل في سورية فيما لو نجحت بحشد الحلفاء، وخطت تركيا خطوة صغيرة توحي بأنها لن تعير كثير أهمية للتهديد الروسي، فقصفت الميليشيات الكردية السورية التي تحاول إتمام تمددها لتُكمل رسم خارطة (غرب كردستان) التي يحلم بها أكراد سورية.

جردة سريعة للواقع السوري تشير إلى أن سورية باتت اليوم ساحة لمجاميع من القوى العسكرية الإقليمية والدولية ومتعددة الجنسيات، حيث يصول سلاح الجو الروسي ناشراً الدمار والموت في كل مكان، وتتغلغل إيران وأذرعها العسكرية لتقتل وتنتقم من العرب عبر السوريين، وتنتشر ميليشيات لبنانية وعراقية وأفغانية لا وصف لها إلا بأنها طائفية مُنفلتة تمارس القتل والكراهية، ويستبيح تنظيم الدولة الإسلامية العابر للجنسيات سورية مدججاً بأسلحة لا يعرف أحد مصدرها، ينشر الخراب أينما حل، و(يتمرجل) الأكراد بأسلحة حصلوا عليها من كل الجهات بما فيها النظام مستغلين الفوضى والظرف الطارئ لتحقيق حلم يراودهم ويغيّرون الديموغرافيا ضاربين بعرض الحائط التعايش والسلم الأهلي، فيما (تتمختر) طائرات قوات التحالف الدولي تقصف أماكن لا يعرف السوريون عنها شيئاً، طيران أمريكي وبريطاني وفرنسي وأسترالي وغير ذلك، ويقف الجيش التركي بالمرصاد مُدججاً بخطط أولية وثانوية لضمان الأمن القومي، وهو يملك شرعية دخول الأراضي السورية وفق اتفاق سابق سرّي وُقّع عام 1998بينه وبين النظام الذي مارس خياناته الدولية بالسر، كما تستضيف الأردن قواعد عسكرية جوية وبرّية لقوات غربية وعربية، وتحشد السعودية 20 دولة بما فيها المالديف وموريشيوس والسنغال لتضع حد للإيرانيين وآفاتهم، وعملياً لم يبق راغب بخوض حرب أو ساع لتجريب أسلحة أو حالم بدور ما أو راغب بتصفية حسابات إلا وتدخّل في سورية، والجميع مستعد ليكون طرفاً في حرب عالمية ثالثة إن اقتضت مصلحتهم العليا ذلك.

جردة أخرى لما خلّفته حرب النظام التدميرية تُشير إلى مقتل نحو نصف مليون، وبتقديرات أخرى وصلوا إلى مليون، وإعاقة مليون، وتيتيم نصف مليون طفل، وأقل منهم من الأرامل، وتشريد سبعة ملايين داخل سورية ولجوء أربعة ملايين لخارجها، وتدمير أو تخريب ثلاثة أرباع المشافي وربع المدارس وثلاثة ملايين مسكن وثلثي البنية التحتية، ونهب خزائن الدولة وخيراتها بيد كبار مسؤولي النظام، ونهب أرزاق البشر وممتلكاتهم بيد صغاره، وساعدهم أمراء حرب مُصنّعون، وتمزيق النسيج الاجتماعي السوري، وتدمير التاريخ وأوابده، وانتهاء حاضر السوريين ومستقبلهم، بما يمكن أن يحمل من أحلام وآمال.

في ظل هذا الوضع، لا يبدوا أن السوريين يأبهون كثيراً لتهديدات ميدفيدف، فلم يعد لدى أكثر من نصف الشعب السوري ما يخسره، والنصف الآخر يعتقد أنه سيخسر قريباً ما يملكه، سواء بحرب عالمية أم بدونها، والأرض السورية التي باتت بوراً جراء استقبالها عشرات ملايين الأطنان من المتفجرات لا يضيرها أن تستقبل أضعافها، طالما أنها لا تمتلك القدرة على وقفها.

يعيش السوريون كما لو أنهم لا يعيشون، يريدون الحياة ولا يتمسكون بها، يحلمون أحلاماً سوداء، وجفّت دموعهم واستُنفذت، وتعبت قلوبهم ولا يأبهون توقفها، ويذلّهم النظام ويستمر بسلب كرامتهم، وتهينهم روسيا بلا أخلاقية حربها، وتهزأ إيران بإنسانيتهم، لكن كل هذا لم يدفعهم للاستسلام، مازالوا يريدون إسقاط النظام، ومن تحمّل ويتحمل كل هذا، لابد وأنه سيحقق ما يريد، سواء بحرب عالمية أم بدونها.

المدن

موسكو للعرب: إيران أول حلفائنا/ راغدة درغام

سينعقد المنتدى العربي – الروسي على المستوى الوزاري في موسكو الأسبوع المقبل، في خضّم المعركة على سورية، وسط ارتفاع وتيرة التوتر الروسي – التركي وتضارب الحديث عن قوات برية سعودية وخليجية جاهزة لدخول الساحة السورية. وزير الخارجية الروسي سيكون واضحاً تماماً في رسم الأطر الاستراتيجية للسياسة الروسية في الشرق الأوسط وسيصرّ على جدول أعمال قد لا يرتأي الوزراء العرب أنه يتناسق مع الأولويات العربية.

فسيرغي لافروف لن يلطّف خطابه السياسي لمجرد أنه يستضيف المنتدى، ذلك لأن الخطوط العريضة للسياسة الروسية نحو منطقة الشرق الأوسط، كما وضعها الرئيس فلاديمير بوتين، غير قابلة للأخذ والعطاء من وجهة نظر موسكو. فإذا كان في ذهن الوزراء العرب إحداث تغيير جذري في السياسات الروسية، فسيجدون أمامهم حائظ الممانعة وربما الاستنكار لأن الأمر يتعلق بالمصالح القومية الروسية. المزاج الروسي يتّسم هذه الأيام بالعناد والتصلّب، انما في الديبلوماسية الروسية من يعتقد أن هناك مداخل لتليين العلاقات مع الدول الخليجية بالرغم من تصدّع العلاقات في شأن سورية. ويرى هؤلاء أن بناء علاقات مميزة مع مصر استثمار ضروري للديبلوماسية الروسية وبات جزءاً من أهدافها في الشرق الأوسط. وفي ذهنها أيضاً تركيا. وتصر على مركزية الفوز في معركة حلب مهما كان الثمن. وتستخف بما يسمى «التحالف الدولي» ضد «داعش» في سورية وتكاد تتشدَّق بما تصفه «باللافاعلية». وتنبّه كل من يريد أن يفهمها ويفهم سياستها لمنطقة الشرق الأوسط إلى أن علاقاتها مع إيران لن يشوبها ضرر مهما قيل ومهما حدث.

أمام هذا الوضوح، بمَ يذهب وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي إلى موسكو؟ وهل هناك من أجندة عربية واحدة في المنتدى العربي – الروسي، أم أن الوزراء العرب سيحملون خلافاتهم الى العاصمة الروسية ويغادرونها بلا أي انجاز؟ لعله من المفيد قبيل المنتدى أن يوفق الوزراء العرب بإدراك ما يجول في ذهن الديبلوماسية الروسية أمنياً واستراتيجياً.

سورية تشكل نقطة خلاف أساسية، عسكرياً بالذات، في ضوء الإصرار الروسي على حسم معركة حلب لمصلحتها ولمصلحة النظام في دمشق. فوفق المصادر الروسية الوثيقة الاطلاع، لا توقف عن الغارات ولا تردد في أية إجراءات عسكرية برية بالشراكة مع النظام وحلفائه من ميليشيات، الى حين تأمين الفوز بحلب وقطع الطريق على التواصل مع تركيا. هذه الاستراتيجية عسكرية لا تراجع عنها تحت أي ظرف كان، بل ان موسكو ازدادت تمسكاً بها نتيجة رفع تركيا التوقعات بهجوم بري، ما لبثت أن خفضتها بعد أيام.

موسكو ترى أن قطع التواصل بين سورية وتركيا يقطع الإمدادات التي تتهم أنقرة بأنها تمدّها الى التنظيمات الإرهابية التي تتعدى «داعش» و «جبهة النصرة» وفق المفهوم والتعريف الروسيين. وترى أن إعادة سيطرة النظام السوري على حلب ترفع معنوياته وتمكّنه من خوض بقية المعركة الروسية ضد التنظيمات الإسلامية التي تصنّفها ارهابية. إذاً، حلب محطة حيوية في الاستراتيجية الروسية ولن تتوقف عن قصفها، لا من أجل «عملية فيينا» السياسية التي ولّدتها روسيا، ولا خوفاً من ردود الفعل الأوروبية أو الأميركية.

التباين واضح بين ردود الفعل الأوروبية الأكثر حدة من الأميركية، أقلّه لأن أوروبا تخشى على نفسها من السياسة الروسية وإفرازاتها بتدفق اللاجئين إليها.

الديبلوماسية الروسية تشير الى ما تسميه بالتوافق الروسي – الأميركي على «خطة طريق» في سورية، تغض النظر عن علاقات «الحرب الباردة» بين البلدين في أكثر من محطة، بما فيها الشرق الأوسط.

«عملية فيينا» للبرنامج السياسي والزمني لوقف النار والانتخابات تشكل جزءاً من خريطة الطريق كما تراها موسكو. أما عندما يتعلق الأمر بالحرب على «داعش» و «النصرة» وغيرها، فإن لدى الديبلوماسية الروسية مآخذ وأجندا مختلفة.

فأولاً، إن المعركة على تعريف من هو إرهابي ومَن هو معارضة سورية مسلحة ليست سوى مسألة ألفاظ. وجهة النظر الروسية الحقيقية هي أن النظام القائم في دمشق برئاسة بشار الأسد هو النظام الشرعي وأن المعارضة المسلحة ليست شرعية لأنها تتحدى النظام الشرعي. وبالتالي، مَن هو إرهابي ومَن هو معارضة ليس سوى جزء من المطاطية الديبلوماسية الضرورية، وليس أمراً جدّياً. ليس جدّياً لأن موسكو ترى كيف تتعامل واشنطن مع المعارضة السورية المسلحة التي تشكك فيها تارة، وتعد بتسليحها تارة، تتشبث بها يوماً وتتملص منها في اليوم التالي.

ثانياً، تنظر الديبلوماسية الروسية الى التعهدات الأميركية بسحق «داعش» في سورية بأنها خالية من الجدية والفاعلية لأن تحقيق ذلك، في اعتقاد موسكو، ليس ممكناً سوى عبر النظام في دمشق وحلفائه على الأرض. وبالتالي، إن الخلاف بين المفهوم الأميركي والمفهوم الروسي لمتطلبات سحق «داعش» مختلفان جذرياً – أحدهما يراه ممكناً عبر التخلص من بشار الأسد لأنه يمثل عقبة أمام الحشد السنّي الضروري لسحق «داعش»، والآخر يراه ممكناً فقط عبر بشار الأسد والميليشيات الداعمة له بغطاء القصف الجوي الروسي.

لهذا السبب لا ترحب موسكو بالقوات العربية البرية حتى ولو أتت لسحق «داعش» في الساحة السورية، تحت لواء القيادة الأميركية للتحالف الدولي. إنها متمسكة حتى النهاية بنظام الأسد ولن تقبل بدخول قوات عربية الى سورية في حرب ضد «داعش» لأنها تخشى على مصير الأسد. موسكو لا تأبه باتهامها بأنها تقصف المعارضة وليس «داعش». لا تأبه بالانطباع بأنها لا ترحب بالمعونة العربية في الحرب على «الإرهاب السنّي» المتمثّل في «داعش» وغيره خوفاً من أن يؤدي ذلك الى إسقاط النظام أو إضعاف الأسد.

هناك رأيان حول الانخراط العربي الميداني في سورية، السعودي والإماراتي والمتعدد الجنسية العربية والإسلامية: رأي يقول ان لا مناص من توفير القوات البرية العربية – الإسلامية لتكون «الأقدام على الأرض» التي لن تتقدم بها الولايات المتحدة، وإلا، فإن روسيا وإيران والنظام في دمشق سيربحون المعركة على سورية كلياً وستنقرض المعارضة السورية. الرأي الآخر يقول، ان هذا فخ توريط لا ضرورة للسعودية أو الإمارات أو غيرها أن تقع فيه لأن واشنطن ستورّط وتهجر في منتصف الطريق، كعادتها، ولأنه فات الأوان على أي تغيير في المعادلة السورية بعدما تدخلت روسيا ميدانياً وقررت حسم الموازين العسكرية لمصلحة النظام.

ثم هناك العنصر التركي والعنصر الكردي. واشنطن تؤيد الأكراد وتسلحهم في العراق بصفتهم «الأقدام على الأرض» للتحالف ضد «داعش»، تتعاطف مع الطموحات الكردية انما ليس لدرجة إنشاء دولة كردية مستقلة تجمع كرد العراق وسورية وإيران وتركيا… أقله ليس الآن. وأنقرة تعتبر تحقيق هذا الحلم خطّاً أحمر لأنه يقضم أجزاء كبيرة من تركيا، والرئيس رجب طيب أردوغان عازم على مواجهة التنظيمات الكردية السورية إذ يعتبر بعضها إرهابياً والآخر حليفاً لنظام الأسد في سورية. وروسيا سعيدة بمساهمات الكرد العسكرية لمصلحة النظام في دمشق ولمصلحة استراتيجيتها في سورية، وهي تراهن على أن واشنطن ستضغط على أنقرة لتخفف حدة تهديداتها بالتدخل البري في سورية ملاحقة للأكراد. تراهن على أن حلف شمال الأطلسي (ناتو) لن ينجرّ ولن يتورط بالرغم من أن تركيا عضو فيه وهناك التزامات بموجب ميثاقه. تراهن على الفتور الأميركي في انتقاد سياساتها في سورية كعامل مؤثر في تخفيف وطأة تصاعد الاحتجاج الأوروبي ضد الدور الروسي والقصف الروسي وسياسات التهجير الى أوروبا والتي يعتقد البعض أن موسكو تتعمدها قصداً وليست مجرد إفرازات طبيعية للعمليات العسكرية.

في كل هذا، تنظر الديبلوماسية الروسية الى الخريطة ذات العلاقة بتركيا في سورية بنظارات العداء المتبادل بين بوتين وأردوغان اللذين يوصفان بالقيصر والسلطان. كما ينظر كل منهما الى نفسه والى طموحاته الشخصية والقومية. انما هناك، بالتأكيد، عناصر تتعدى طبيعة الرجلين وتدخل في خانة التوجهات الأيديولوجية والدينية لكل منهما، إذ يرى بوتين أن صعود الإسلام السياسي السنّي بالذات يشكل خطراً على روسيا، وهو يجد في أردوغان محطة توليد للإسلام السياسي معتدلاً كان أو في غاية التطرف. أما أردوغان، فإنه تصوّر نفسه سلطان الإسلام السياسي لإعادة بسط النفوذ العثماني في كامل المنطقة العربية. استثمر غالياً في سورية وتصرّف بعنجهية، فساهم جذرياً بما آلت اليه الأوضاع من كارثة على سورية وأصبح اليوم في مواجهة مع عنجهية التدخل العسكري الروسي والذي هو عنصر حاسم أيضاً في المأساة السورية.

الفارق أن روسيا تعتبر نفسها منتصرة في المعركة السورية وتعتمد الخطوط الحمر لإنذار تركيا وتحذيرها من المواجهة معها في الأراضي السورية. أما تركيا فإنها تبدو متعثرة واعتباطية وخاسرة أمام روسيا في سورية. تركيا تبدو أيضاً خاسرة في مصر التي جعلت منها أولى محطات توليد صعود الإسلام السياسي الى السلطة عبر «الإخوان المسلمين». فلقد لاقى مشروع «الإخوان المسلمين» حتفه بأسرع مما كان متوقعاً وحل مكانهم في مصر حكم معادٍ كلياً لأحلام أردوغان بإحياء العثمانية. فتلقى فلاديمير بوتين هذه الخسارة ليجعل من مصر موقعاً حيوياً في الاستراتيجية الروسية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

مصر، وفق المصادر الديبلوماسية الروسية نفسها، تشكل حالياً إحدى أهم الركائز في السياسة الخارجية الروسية تلي في مراتب الأهمية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، انما تسبق الدول الخليجية العربية.

فموسكو تعتبر الجمهورية الإسلامية الإيرانية مركزية لها في إطار التحالفات الإقليمية – الدولية، ووفق الديبلوماسية الروسية إن العلاقة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية علاقة استراتيجية بعيدة المدى. نقطة على السطر. أي، بغض النظر عما إذا تحكّم الملالي المعتدلون بإيران أو الملالي المتشددون و»الحرس الثوري»، فموسكو تعتبر طهران أهم علاقة ثنائية لها في كامل الشرق الأوسط، أعجب ذلك عرب الخليج أو أغضبهم، تعايشوا معه أو عارضوه.

ما في ذهن الديبلوماسية الروسية يشمل – الى جانب الأولوية الحاسمة لطهران يليها علاقة استراتيجية مع مصر – تطوير الحوار مع السعودية والإمارات ودول خليجية أخرى على أساس مفهومين أساسيين هما: أولاً، إن العلاقة الروسية – الإيرانية ثابتة واستراتيجية وتحالفية، انما ذلك لا يمنع من إقامة علاقات قابلة للتطوير بين روسيا والدول الخليجية العربية بغض النظر عن اختلافاتهم في شأن سورية. ثانياً، إن العلاقة الأميركية – الخليجية الآخذة في التراجع وانعدام الثقة تمثل نافذة على علاقات نوعية جديدة بين موسكو ودول خليجية.

بكلام آخر، إن في ذهن الديبلوماسية الروسية إحداث نقلة في العلاقات عبر بوابة تسليح الدول الخليجية. فموسكو تجد فائدة مشتركة في سوق السلاح، إذ انها قاعدة اقتصادية واستراتيجية لها وتشكل، من وجهة نظرها، وسيلة للدول الخليجية المستاءة من واشنطن لتقول لها أن لديها خياراً آخر.

إضافة الى ذلك، إن ما يريده الرئيس فلاديمير بوتين لروسيا يتعدى الفوز بسورية والذي هو بحد ذاته ذو منافع استراتيجية واقتصادية وسياسية له، ولعلاقاته التحالفية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولتعهده بالقضاء على الإرهاب السنّي بعيداً عن المدن الروسية. ما يريده بوتين هو تثبيت روسيا في خريطة الشرق الأوسط لاسيما أن الفرصة سانحة اليوم مع انحسار الاهتمام الأميركي بالمنطقة في عهد الرئيس باراك أوباما. فالديبلوماسية الروسية، كما يراها الرئيس بوتين، تنظر الى واشنطن باستمرار من منظور الحرب الباردة بغض النظر إن كانت العلاقات معها اليوم علاقات شراكة فعلية في سورية.

الديبلوماسية الروسية لا ترى في سياساتها أية مغامرة أو أي إحراج، مهما تعاظمت الكلفة الإنسانية في سورية أو تزايد الكلام عن تورط في مستنقع أو في استنزاف في معركة طويلة الأمد مع «داعش» و «القاعدة» وأمثالهما. أكثر ما ستقدمه لدول مجلس التعاون الخليجي هو غض النظر عما يحدث في اليمن بلا تدخل مباشر لمصلحة الموقف الإيراني هناك. أما سورية، فإن الخطوط العسكرية والسياسية واضحة وستبلغها الديبلوماسية الروسية الى الديبلوماسية العربية في المنتدى في موسكو. فعسى أن يتوجه الوزراء العرب الى اللقاء بالوضوح والصراحة، بغض النظر إن كان خيارهم المواجهة الجدية أو التأقلم مع ما فرضته روسيا عبر تدخلها عسكرياً في الساحة السورية كأمر واقع استراتيجي أهدافه بعيدة المدى بأولويات إيرانية.

الحياة

بوتين يُعادي ٢٥ دولة سنّية؟/ راجح الخوري

لماذا كل هذا التهويل الروسي؟ أمس حذر ميدفيديف من الإنزلاق الى حرب باردة جديدة واضح ان موسكو هي التي تطلق رياحها، واليوم يكرر غينادي غاتيلوف التحذير من ان التدخل العسكري للدول الإسلامية لمحاربة “داعش” في سوريا قد يشعل حرباً عالمية!

حرب عالمية بين مَن ومَن بعدما توارت أميركا عن المسرح وأعطى باراك أوباما فلاديمير بوتين تكليفاً لإدارة تلك الحرب القذرة، التي لم يتوانَ جون كيري بفظاظة عن التبشير بأنها قد تؤدي الى إلحاق الهزيمة بالمعارضة السورية في خلال ثلاثة أشهر!

فعلاً حرب عالمية بين مَن ومَن، وليس في الساحة حتى الآن سوى الروس والإيرانيين. فأميركا متوارية ثم انها تدخل مرحلة السبات الإنتخابي الذي سيضاعف شلل سياستها الخارجية، وحلف شمال الأطلسي أعجز من ان يخوض حروباً عالمية في غياب أميركا؟

لكن التهويل الروسي يتصاعد على جبهتي “الحرب الباردة” و”الحرب العالمية”، لأن من الواضح ان التورط المتزايد في شن حرب تستهدف المعارضة وتقتل من المدنيين السوريين أكثر مما تقتل من الدواعش، يمكن ان يمنى بالفشل اذا حصل أي تدخل عسكري فعلي على الأرض يقاتل “داعش” ويوفّر الدعم للمعارضة السورية المتروكة للمقاتلات الروسية وبراميل غاز الكلور تدمر البيوت على رؤوس السوريين ولا توفر حتى المدارس والمستشفيات!

سيرغي لافروف وقّع في ميونيخ اتفاق وقف النار وخرج ليعلن ان الحرب لن تتوقف ضد الإرهابيين حتى هزيمتهم، وكان يمكن هذا الكلام ان يلقى التصفيق لو ان روسيا تحارب “داعش” بغير البيانات الكاذبة بينما تركّز حربها على المعارضة، جارفة معها الأحياء المدنية على ما تفيد بيانات الأمم المتحدة!

الآن مع بدء مناورات “رعد الشمال” في “حفر الباطن” التي بدأتها قوات من “التحالف الإسلامي ضد الإرهاب”، الذي اعلنته السعودية وتشارك فيه ٢٥ دولة، بينها دول الخليج ومصر وتركيا وباكستان والأردن والسودان واليمن، تتصاعد المخاوف في موسكو من ان يؤدي أي تدخل جاد ضد “داعش” والإرهابيين في سوريا الى كشف دورها وفشله، بما يعني توجيه ضربة قوية الى كل حسابات بوتين المكلفة لا بل المرهقة حيال فرض روسيا لاعباً محورياً دولياً إنطلاقاً من سوريا ودعم الأسد ولو أدى الأمر الى قيام دولة علوية كما يقول وزير خارجية بريطانيا فيليب هاموند.

أمام ٣٥٠ ألف جندي و٢٥٠٠ مقاتلة و٢٠ ألف دبابة و٤٦٠ حوامة هجومية يشاركون في السعودية لمدة اسبوعين، في أضخم مناورة في تاريخ المنطقة بعد الإعلان عن الإستعداد للتدخل لضرب “داعش” في سوريا، طبيعي ألا تجد روسيا ما يخفّف حرجها غير التهويل بالحديث عن حرب عالمية، إلا اذا كان بوتين ينوي فعلاً شن الحرب على ٢٥ دولة سنّية!

النهار

حين تقرّع روسيا الأسد وتذكّره بمصالحها الحرب لأهداف موسكو ولأجَل لا تتحمّله طويلاً/ روزانا بومنصف

دلل الرئيس السوري بشار الاسد على استقوائه بنتيجة دعم القصف الروسي لقواته والتنظيمات الحليفة له في اتجاه محاصرة حلب بمجموعة مواقف واحاديث صحافية لفتت المتابعين للشأن السوري، لكن لم يثر مضمون ما قاله اي اهتمام الى درجة التعليق عليه بما فيه اعلانه العزم على متابعة الحرب من اجل اعادة السيطرة على كل الاراضي السورية والتي ستأخذ وقتا طويلا كما قال. فمنذ زمن طويل لم يعد مضمون مواقف الاسد يثير اي متابعة حقيقية في ظل رتابة في التأكيد على تصلب سياسي غير مسبوق حافظ على وتيرته منذ بدء الثورة ضده، اضافة الى اعتقاد ترسخ حين انقذت ايران حكمه من الانهيار والسقوط في العام 2012 مع دخول “حزب الله” والميليشيات العراقية والحرس الثوري لدعمه، ولاحقا منذ دخول روسيا على خط القصف العسكري من اجل انقاذ رئاسته من السقوط، اذ باتت روسيا هي من يقرر وهي من تحدد وجهة ما سيعتمده النظام من خطوات، والغرب لم يتح لروسيا الغطاء الفعلي للتدخل في سوريا سوى على هذا الاساس. وحين وجه مندوب روسيا في الامم المتحدة فيتالي تشوركين تحديدا وليس اي سياسي في موسكو تقريعا مباشرا للاسد على اعلانه انه سيواصل القتال الى حين هزيمة كل المعارضة المسلحة، فانما للاحراج الذي تسبب به الاسد لحليفته من زاويتين على الاقل. ويكتسب كلام تشوركين وقعا مهما لانه الكلام الاكثر صراحة ووضوحا من جانب روسيا كبلد حليف للنظام وليس عدوا له خصوصا بعد التدخل العسكري الروسي في سوريا، في توصيف واقع الاسد. الزاوية الاولى التي يمكن ان تكون احرجت روسيا هي انها قد ترغب في دعم توحيد سوريا تحت سيطرة الاسد ولو لم تعلن ذلك صراحة، لكن المسألة انها ستتحول حربا طويلة استنزافية على نحو يوجه رسالة خاطئة ومحرجة بالنسبة الى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ازاء الداخل الروسي الذي لا يرغب ويخشى خصوصا في ظل وضع اقتصادي متدهور انغماسا في الوحول السورية تشبه افغانستان. وهو امر من شأنه ان ينعكس سلبا لجهة التشكيك باهداف بوتين امام الرأي العام الروسي فيما هو يرغب في المحافظة على دعم قوي له لدى الروس في حربه. ومن الصعب تخيل ان تقبل روسيا ان يحدد لها الاسد برنامج عملها ليس للاشهر المقبلة بل للسنوات المقبلة فيما هي من تحدد له خطواته ما دامت تولت انقاذه من السقوط. لا يختلف الوضع هنا عن المثل الشائع “من يدفع يأمر”، وما دامت روسيا انقذت الاسد فهي من تحدد له روزنامة خطواته المقبلة. يقول تشوركين للاسد: “روسيا استثمرت بجدية بالغة في هذه الازمة سياسيا وديبلوماسيا والان على الصعيد العسكري، لذلك نود ان يأخذ بشار الاسد هذا في الاعتبار”. ويضيف: “اعتقد انه يجب الا يوجهنا، واذا ما اتبعت السلطات السورية خطى روسيا لحل هذه الازمة فلديهم فرصة الخروج منها مع حفظ كرامتهم… لانه ايا تكن قدرات الجيش السوري فقد كانت العمليات الفعالة للقوات الجوية الروسية هي التي مكنتهم من دفع معارضيهم خارج دمشق” قال تشوركين. ومن المهم التنبه في هذا الاطار الى الكلام الذي استخدمه الديبلوماسي الروسي والذي يذكر “السلطات” السورية اي الاسد، او يضعها في حجمه وبان انتصاره حتى الان هو انتصار لم يتحقق الا بمساعدة روسيا وان الطريق التي ترسمها هي التي ستحفظ له الخروج من الازمة بكرامته، وتاليا هي صاحبة المبادرة لانقاذه ولها اجندتها ومصالحها وليس هو من يقدر على توريطها في الوحول السورية وفق اجندته الخاصة او مصلحته. وكلام تشوركين الذي اكدته الخارجية الروسية من حيث ضرورة استماع الاسد وسواه الى النصائح الروسية، يلمح الى تناقض في المصالح والى ضغط تود ان تمارسه روسيا على النظام لوقف النار بغض النظر عما اذا كان ذلك سيحصل ام لا.

والزاوية الثانية ان ما قاله الاسد ينسف الدور الذي تسعى روسيا الى الاضطلاع به لجهة التوافق مع الغرب على حل سياسي في سوريا. فكلام الاسد يعني ان هناك حلا عسكريا للحرب التي يخوضها ضد شعبه في حين تلتزم روسيا الجلوس مع الشركاء الغربيين على قاعدة ان ثمة تفاوضا يجب ان يحصل للتوصل الى حل سياسي. وان يتوجه تشوركين للاسد بهذا الرد فانما لتجنب او الالتفاف على انتقادات في مجلس الامن لوضعه من النظام السوري في موقع حرج. فروسيا التي تطرح نفسها صاحبة مفتاح الحل في سوريا وتحاول ان تفرض نفسها على الغرب من هذه النقطة بالذات اي القدرة على الاتيان بالاسد والضغط عليه للتفاوض،لا يمكن ان ترعى حربا طويلة مكلفة لابقاء الاسد او للقضاء على غالبية الشعب السوري المعارض مع ما يعنيه ذلك على اكثر من مستوى كمشروع للقضاء على الطائفة السنية في سوريا او تهجيرها تحت عنوان القضاء على المعارضة الارهابية.

اللافت انه غداة توجيه الكلام الروسي القاسي للاسد اتصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالعاهل السعودي الملك سلمان ودعاه الى زيارة موسكو، في حين انه سبق هذا الكلام توصل السعودية وروسيا الى اتفاق على تجميد انتاج النفط بغض النظر عن مفاعيل هذه الخطوة وتأثيراتها، لكنه اتفاق يحل مكان التوتر على هذا الصعيد نتيجة معاناة روسيا في الاساس من انخفاض اسعار النفط وتأثيره على اقتصادها بنسبة اكبر من المملكة. وهو اتفاق اثار تكهنات بما اذا كان يمكن ان ينسحب على توافق في شأن الوضع في سوريا ايضا خصوصا ان في الاسباب الاقتصادية الكثير من قرارات تتصل بالحرب.

النهار

متى الانعطافة الروسية السلمية ؟/ محمد ابرهيم

الإشارة الأولى إلى الحدود التي تتصورها روسيا لتدخلها في سوريا جاءت على لسان مندوبها الدائم الى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين الذي عبّر عن اختلاف موسكو عن تصور الأسد لمستقبل سوريا، والذي يمكن تلخيصه، على لسان الأسد نفسه، بأنه حملة عسكرية مظفّرة لا تتوقف إلا بعد استعادة سوريا كاملة.

لم يضع تشوركين طبعا حدودا ميدانية للتصور الروسي لكن إشارته الى ان توحيد سوريا عسكريا يعني معركة طويلة جدا، يوحي بأن المعركة التي تعتبرها موسكو محققة لأهدافها تقتصر على تثبيت أركان النظام في ما بات يسمى “سوريا المفيدة”، وبعدها يمكن الحديث جديا عن وقف للنار ومحادثات “مفيدة” حقا.

تشوركين كان واضحا بشأن تقدير موسكو للأوزان المختلفة للقوى في المعسكر الذي يخوض معركة النظام، ناسبا التغيير في الموازين للتدخل الروسي الحاسم، مما يعني التلميح الى أن موسكو تملك مفتاح وقف الحملة التي يستفيد منها النظام متى اعتبرت انها حققت أهدافها.

قيمة تصريحات تشوركين انها تلقي ضوءا على مضمون التفاهمات الأميركية – الروسية التي تقوم على مبدأ أن لا حلّ عسكريا للنزاع في سوريا. فحتى الان بدا ان هذا المبدأ الغامض تستغله موسكو فقط لترسيخ اركان النظام، فيما تكتفي واشنطن بالتصريحات الصحافية التي تعبر فيها عن ثقتها بأن تدخل روسيا في سوريا هو بمثابة ورطة ستتكشف أبعادها تباعا. وهذا كان مضمون التصريحات الأخيرة لباراك اوباما نفسه فيما كان منتظرا أن يكون اكثر حدة في أجواء الاندفاعة الروسية – الإيرانية – السورية في اتجاه حلب.

لذلك تصريحات تشوركين قد تكون اقرب الى توضيح وجود تفاهم روسي – أميركي على وقف حقيقي للنار بعد استنفاد ما تعتبره موسكو الوزن المطلوب للنظام في اي مفاوضات مقبلة، وهو وزن لا يمكن ان يصل الى حدود إلحاق هزيمة بحلفاء أميركا. فعدا عن الاحراج الذي يسببه ذلك للرئيس الأميركي الحالي فإنه يؤسس لرد فعل لا يمكن التكهن بمداه من الرئيس الأميركي الجديد وإن تكن معطياته واضحة منذ الآن. فتركيا التي تطالب بمنطقة حظر جوي فوق شمال سوريا، والسعودية التي تبدي الاستعداد للتدخل بريا في سوريا، تنتظران بفارغ الصبر التغطية الأميركية لشن هجوم معاكس في سوريا.

لذلك قد تشهد الأشهر الأخيرة من ولاية أوباما الثانية مسعى من موسكو لترجمة انجازاتها العسكرية السورية عبر المفاوضات وهذا يتطلب قرارا سلميا بمستوى القرار العسكري الذي اتخذته عندما كان النظام على وشك السقوط.

النهار

روسيا تريد سورية بدون شعبها/ محمود الريماوي

تتولى واشنطن، منذ التدخل الروسي في سورية على الأقل، رعاية خاصة للحرب في هذا البلد. وتتمظهر هذه الرعاية في مظاهر شتى، منها خصوصاً القيام بدور ساعي البريد والسكرتارية التنفيذية للدبلوماسية الروسية، وهي مهمة يتولاها وزير الخارجية، جون كيري، الذي يسعى، بين آونة وأخرى، إلى الظهور بمظهر مستقل، لكنها تبدو استقلالية في إبداء الرأي، وليس في بناء سياسات وتنفيذها. ومن هذه المظاهر للرعاية الأميركية للحرب التي يشنها النظام وحلفاؤه، التوقف عن إدانة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، مع التفادي التام لإدانة التدخل الروسي، والاكتفاء، بدلاً من ذلك، بالقول إن هذا التدخل غير مفيد لموسكو، كما تبدّى، في تصريحات باراك أوباما الأخيرة عن “اضطرار” موسكو للتدخل، “لإنقاذ الحليف الضعيف في دمشق”. ومن هذه المظاهر أيضاً ابتعاد واشنطن المتزايد عن مواقف الشركاء في باريس ولندن، حيال الأزمة السورية، والسلبية المتمادية حيال المعارضة الوطنية المعتدلة.

فاقم التدخل الروسي الحرب وويلاتها، وجاءت السلبية الأميركية حيال هذا التطور، لكي تفتح باباً واسعاً أمام الكارثة الإنسانية. وبينما أدى التدخل إلى تقويض فرص الحل السياسي، فقد اكتفت واشنطن بدور المراقب الذي لا حيلة له غير إبداء التعليقات. وهو ما شجع موسكو على المضي في ارتكاب الفظائع ضد المدنيين بدم ٍبارد، بل بانتشاء من يدمّر أهدافاً وهمية، بينما الأهداف هنا حقيقية، تتعلق بالبشر ومصائرهم. وبينما تتحمل موسكو مسؤولية مباشرة عن الفصول الجديدة في محنة السوريين، فإن واشنطن تتحمل مسؤولية سياسية ومعنوية في توفير بيئة سياسية ودبلوماسية سمحت للروس بأن يطلقوا نزعتهم التدميرية، بغير ضابط أو رقيب، مما يجعل الأمر يرقى إلى مستوى التواطؤ.

من حق واشنطن أن تعتمد الاستراتيجيات والسياسات التي تشاؤها كدولة عظمى، وبما يستجيب لحقوقها ومصالحها الكونية ولمنظورها لأمنها القومي. ومن حقها أن يكون لها فهمها الخاص للشراكة مع موسكو، والابتعاد عن بقية الشركاء، غير أن لهذه التبدلات المفاجئة ثمناً فادحاً، يدفعه الآخرون الذين تلحق بهم الكوارث، نتيجة ملء الفراغ الذي يتولاه الإيرانيون والروس. يدفع العراقيون والسوريون أثماناً باهظة من جراء الجموح التوسعي لطهران وموسكو. مفاهيم الحماية والأمن والسلم تتبدد على أرض الواقع، الأمم المتحدة مشلولة لأن واشنطن مشلولة. ولأن الصين ترفض الانغماس في التناحر على انتزاع الأدوار. تخلت واشنطن، قبل ذلك، عن كل سياسة خاصة بها، باستثناء رعاية الاحتلال الإسرائيلي، تاركة لهذا الاحتلال البغيض تقرير مصير الشعب الفلسطيني. صورة أميركا الكبيرة أصبحت تقترن بالخواء السياسي، بالشعارات الطنانة، بإدارة الأزمات وتأجيل الحلول. لا تتدخل في شيء، ولا تريد لغيرها من الشركاء أن يتدخل. تختزل أزمات الشرق الأوسط بالملف النووي الإيراني (الذي يزعج إسرائيل النووية) وبداعش ولا شيء آخر، بعد تراجع النفط في موازين القوى. لطهران أن تتعاون في الملف النووي، ولتكن لها الكلمة العليا في بغداد وبيروت، وليكن لها النفوذ الذي تشاء، إلى جانب موسكو، في سورية. وفي اليمن، لولا التدخل العسكري السعودي لأقامت واشنطن علاقات مع الانقلابيين الحوثيين، كما دلت على ذلك التطورات التي تلت الانقلاب.

تراجعت واشنطن عن نفوذها في الشرق الأوسط تراجعاً غير منظم، كما يحدث في الهزائم

“يستحق الشعب السوري المستضعف تضامناً ملموساً معه ضد حرب الاستئصال والإبادة التي تشن عليه” العسكرية المشينة، مما أدى إلى اجتياح إيراني وروسي منظم. لا تتمنى شعوب الشرق الأوسط نفوذاً أجنبياً أميركياً أو سواه على أوطانها، ولكنها، في الوقت نفسه، ترفض عمليات التسلم والتسليم بين واشنطن من جهة وطهران وموسكو من جهة ثانية، لمصائر شعوب الشرق الأوسط العربية. وترفض كذلك هذه الموجة البربرية من الحروب التي يتم فيها اعتبار المدنيين هدفاً مشروعاً، فذلك يعيد اليشرية إلى قرنٍ مضى على الأقل، قبل إنشاء عصبة الأمم ومنظمة الأمم التحدة ونشوء شرعة حقوق الإنسان واتفاقيات جنيف وسواها الخاصة بالحروب. أصبحت الجرائم ضد المدنيين نوعاً من الرياضة العسكرية المحببة كالصيد في الغابات. الضمير الإنساني الدولي مشلول، وهو يشهد انبثاق “نظام دولي جديد”، يقوم أول ما يقوم على تبديد الحياة البشرية وإزرائها، ومعاملة البشر كفائض ديمغرافي، وهو أهم ما يميز السلوك الإيراني/ الروسي، والانتصارات التي يلهج بها هذا الثنائي هي تلك التي يذهب ضحيتها ألوف البشر في سورية والعراق. في اليمن، يرتكب الانقلابيون جرائم كهذه، ويرغب هذا الثنائي، من طرفٍ خفيٍّ أو ظاهر، تحميل السعودية المسؤولية. وفي محاولةٍ للتمويه على جرائم القرن الحادي والعشرين في سورية.

سواءً، كان اسمه نظاماً دولياً جديداً مزعوماً أم فوضى دولية، فإن واشنطن تتحمل مسؤولية كبيرة وجوهرية في اندفاع الأمور نحو هذا المنحى، الذي يعيد البشرية إلى أجواء فظائع الحرب العالمية الثانية. مع أنه في الإمكان تشكيل جبهة دولية ضد الحروب التدميرية، وضد الانتهاكات الفظة لحقوق الإنسان والشعوب، وتقويض سيادة الدول، وضد دعم الديكتاتوريات المتوحشة. نشأ تحالف دولي عريض ضد اجتياح صدام حسين الكويت، وأياً كان الرأي فيه، فإن الجبهة الدولية العريضة وقفت ضد الاستقواء من دولةٍ كبيرة على بلد صغير. يستحق الشعب السوري المستضعف تضامناً ملموساً معه ضد حرب الاستئصال والإبادة التي تشن عليه منذ نحو خمس سنوات. لا يكفي القول إن موسكو سوف تخسر، في نهاية المطاف، كما قال أوباما قبل أيام، إذ الأهم من ذلك وقف الاستنزاف البشري الذي يتعرّض له السوريون كل ساعة، فالروس، كما هو بادٍ، يريدون سورية من غير شعبها. في منتصف القرن الماضي، استغنت قوى ذات نزعة استعمارية عن شعب فلسطين ثمناً لإنشاء دولة صهيونية على أرض فلسطين. هل يُراد الآن الاستغناء عن شعب سورية في هندسة توزيع الأدوار، وبحجة أن واشنطن لا تريد أن تخوض أي صراع؟ وهل تدرك واشنطن أن مكافحة داعش، على أهميتها القصوى، لا تكفي، إذ الأهم هو وضع حد للصراع الديني والطائفي في المنطقة، وإيران رأس حربة في هذا الصراع، فيما موسكو الأرثوذوكسية ترى، في حربها على الشعب السوري المنكوب، حرباً جديدة على الشيشان. الشرق الأوسط بفضل اللاسياسة الأميركية والسلبية الدولية يتبلقن ويتأفغن، ويدخل في نفق طويل من الحروب المديدة ذات الأبعاد الأهلية والإقليمية والدولية، وستكون لذلك عواقب وخيمة على أمن الإقليم وجواره والموازين الدولية.

العربي الجديد

سايكس – بوتين السوري/ زهير قصيباتي

كسب الأتراك تعاطف المستشارة الألمانية أنغيلا مركل في مطالبتهم بمنطقة حظر جوي شمال سورية، تلبي مصالح الجانبين في وقف طوفان النازحين واللاجئين إلى أوروبا، عبر البوابة التركية وغيرها. لكنّ أنقرة لن تكسب بالتأكيد قبولاً أميركياً غربياً لدعوتها إلى عملية برية في سورية، تراها مخرجاً وحيداً لوقف الحرب.

كسبت تركيا مزيداً من العداء الروسي وشماتة دمشق وطهران وحلفائهما، خصوصاً مع تقدُّم قوات حماية الشعب الكردية باتجاه الحدود السورية- التركية وخرق الخطوط الحمر التي تتشبث بها أنقرة. أما موسكو فكان ولا يزال سهلاً عليها أن تراكم الكثير في سجل الارتياب بأهدافها الخفية وراء تعويم نظام الرئيس بشار الأسد، وقلب ميزان القوى على الأرض، لشطب كل التضحيات التي قدّمتها المعارضة المسلّحة، على مدى خمس سنوات من الحرب.

وإذا كان السؤال الذي يستهوي كثيرين طرحه، خصوصاً لدى حلفاء النظام السوري، هو متى تنطلق شرارة المواجهة العسكرية بين أنقرة وموسكو، فالمواجهة بدأت وتستمر بالوكالة.

يتراشق الكرملين والأتراك بـ «الاستفزاز» و «العدوانية»، تحذّر موسكو من حرب عالمية إذا بدأ تدخُّل عسكري بري تحت غطاء التحالف الدولي… تحذّر أنقرة من اللعب بالخطوط الحمر التي رسمتها في شمال سورية، وتتوعّد بثمن باهظ لسقوط أعزاز. ولكن، هل تقوى تركيا على خوض حرب مباشرة مع الدب الروسي الذي يسرح ويمرح في الفضاء السوري، ويمحو بالغارات مواقع المعارضة السورية المسلّحة، بذريعة مطاردة الإرهابيين و «داعش»؟

الأرجح أن لا تركيا جاهزة لحرب مع الروس لا تعرف كيف تنتهي، في ظل هواجس إزاء تشجيع الطموحات الكردية في سورية، ولا واشنطن رأس حربة الحلف الأطلسي تتقبّل تعبئة الحلف لحرب شاملة مع الخصم العنيد الذي بات يتحكّم بمسار الحرب السورية، مصراً على الدفاع عن «شرعية» الأسد.

ما لا تقر به تركيا علناً، هو مخاوف من الأهداف الخفية للروس التي قد تتجاوز سورية، في ظل محاولات لفرض خرائط ووقائع جديدة في المنطقة. يفاقم ارتياب الأتراك خيبة أمل كبرى من الموقف الأميركي الذي انحاز إلى الأكراد، رغم كل الأثمان التي دفعتها أنقرة لاحتواء موجات النزوح عبر الحدود، والقلق الأمني من الاختراقات الاستخباراتية الروسية والسورية.

ولدى الرئيس رجب طيب أردوغان ورئيس وزرائه أحمد داود أوغلو، تتراكم سُحُب الشكوك من النيات والأهداف الأميركية التي سلّمت قيصر الكرملين كل الأوراق السورية، ونامت على حرير نزع الأنياب الكيماوية السورية، لتطمئن إسرائيل إلى أمنها، لعشرات السنين… وتمرر واشنطن الاتفاق النووي مع إيران.

إسرائيل التي لم يعد هناك ما يخيفها بين جبهات الحروب المتنقّلة على الأراضي السورية، «نفضت» يديها من وحدة البلد، ولن يقلقها حتماً لو استمر التطاحن بين ما تصفه بـ «جيوب طائفية»، ستنهض على أنقاض الدولة.

ولكن، قبل تقصّي المشاريع الصامتة في المذابح الصاخبة، قد يجدر ما بعد ميونيخ، البحث في ما إذا كان النظام السوري بدأ التململ من «الرعاية» الروسية المُطبِقة عليه، والرهان مجدداً على «وفاء» طهران له. وإلا ما معنى أن يبدو الأسد كأنه يتطوّع لعرقلة خطة وقف العمليات القتالية، والتي تبنّتها موسكو، فيعتبرها مستحيلة في غضون أسبوع. ويجتهد الرئيس السوري الذي لا ترى روسيا في يديه قرار عملياتها العسكرية ولا نطاقها الجغرافي، فيعتبر أن الإرهابي هو كل مَنْ حمل السلاح ضد الدولة… وهذا يستتبع رفض التفاوض مع المعارضة المسلحة، فيما التنصّل من هيئة الحكم الانتقالي «الخارجة على الدستور»، رفض صريح لبيان «جنيف 1».

واضح أن تصعيد الأسد، بعدما استقوى نظامه بالغارات الروسية الجراحية، واستبق مهمة الموفد الدولي دي ميستورا في دمشق، لا يرجّح حظوظ نجاح الأخير في معاودة المحادثات مع الحكم والمعارضة في 25 شباط (فبراير) الجاري. ولعل النظام السوري يراهن على مواجهة مسلحة عسيرة لكل من روسيا وتركيا، فتبدّل الأولى أهدافها، وتلعق الثانية جروح دعمها المعارضة المسلحة لذاك النظام الذي يظن أن بإمكانه استبدال قبعة «الرعاية» متى شاء… بمجرد توجيه الشكر إلى القائد الأعلى للقوات الروسية الرئيس فلاديمير بوتين، فيأمر الأخير جيشه بالانسحاب.

وإذا كان الجديد في مفردات الديبلوماسية الدولية، أن بوتين اتهم أردوغان يوماً بمحاولة «أسلمة» شعبه، فداود أوغلو يرد الصّاع صاعين، مندّداً بـ «الهمجية» الروسية، وحشر السوريين بين خياري «داعش» أو الأسد. رئيس الوزراء التركي لا يرى لدى قيصر الكرملين سوى سايكس بيكو جديد، بمواصفات روسية.

أما اللافت في الضغوط الروسية على الرئيس السوري، فهو التلويح للمرة الأولى بإمكان فتح ملف قانوني دولي في شأن اتهام الأمم المتحدة نظام الأسد بارتكاب جرائم حرب. عملياً سيؤدي ذلك إلى استدراج النظام لارتكاب مزيد من «الأخطاء»، وربما لا يسعفه وقت طويل للرهان على نتائج المواجهة الروسية – التركية، وتداعياتها بين البحرين، الأسود والأبيض.

الحياة

سورية ومصير المستنقع الأوكراني… مستقبل روسي قاتم/ فلاديسلاف إينوزيمتسيف

عندما قررت موسكو في 30 أيلول (سبتمبر) إرسال قواتها إلى سورية، عقدت الآمال الكثيرة على العملية. وعلى رغم غموض ما رمى إليه بوتين حين أمر بضرب معارضي الأسد، برزت ثلاثة أهداف: 1) التدخل في سورية جسر موسكو إلى صدارة السياسة الدولية. و2) حمل الدور الروسي في الحرب ضد الإسلاميين الغرب على التفاوض مع موسكو على مجموعة واسعة من القضايا، منها أوكرانيا والعقوبات. 3) في سورية، أراد الكرملين إثبات أن زمن «الثورات الملونة الأميركية التمويل» قد انتهى.

في البداية، بدا أن كل شيء يسير على ما يرام. وصارت روسيا محط أنظار العالم، وموسكو وسوتشي مزاراً لعدد من قادة الشرق الأوسط وغيرهم. ولكن الروس بدأوا يطعنون في قرار التدخل هذا، إثر إسقاط الطائرة الروسية فوق سيناء. ثم وقع الهجوم الإرهابي الرهيب في باريس، وحينها حتّى منتقدو التدخل في سورية رجحوا احتمال استئناف التعاون البنّاء بين روسيا والغرب وتشكيل ائتلاف جديد لمكافحة الإرهاب. ولم يستبعد المراقبون أن يساهم التعاون هذا في رفع العقوبات عن روسيا، وإبرام تسوية ترضي موسكو في أوكرانيا. ولكن التوقعات هذه خابت، إذ لم تمر 10 أيّام على الاعتداءات الإرهابية في باريس قبل أن تؤدي الثقة الزائدة بالنفس للطيارين الروس والمحاولات المتكررة لاختصار طريق العودة إلى قاعدة حميميم إلى إسقاط تركيا مقاتلتهم.

ويبدو مذّاك أن تركيا صارت العدو الرئيسي لروسيا، فتغيرت قواعد اللعبة بأكملها في الشرق الأوسط. وأدركت واشنطن ولندن وبروكسيل أن المنطقة برز فيها لاعب رئيسي لا يرغب في الدور الروسي في مجاله الجوي أو في السياسة العالمية. وبرز «مثلث» موسكو- طهران- دمشق في مواجهة مثلث «أنقرة – واشنطن – الرياض».

وعلى رغم أن موسكو سعت الى بدء التعاون مع باريس، بقيت هذه الرغبات في طور التمنيات. واقتصر التعاون تدريجاً بين الفرنسيين والروس على «تبادل المعلومات. وأعلنت فرنسا أنها تؤيد التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، ونددت بالضربات الروسية التي تستهدف المدنيين. فتوقفت عملية التقارب المحتمل بين روسيا والغرب. وتزامن بروز موقف غربي موحد من العملية الروسية في سورية، مع شن هجوم كلامي حاد على روسيا وبوتين شخصياً، واتهم بمعرفته المسبقة بتدبير عملية اغتيال (عميل الكي جي بي السابق ألكسندر) ليتفينينكو في لندن، ودار كلام حاد على فساد الرئيس الروسي. وفي الوقت نفسه، توترت علاقات روسيا مع الدول الأوروبية على وقع تعاظم الحملات الروسية الرامية الى تشويه سمعة السياسة الأوروبية ودعم القوى القومية والمعادية للاتحاد الأوروبي وسياسات قادته. وأخيراً، انتقلت الولايات المتحدة من مرحلة الكلام على ضرورة محاربة «داعش» إلى محاربتها فعلياً. ولا شك في أن هذا الانتقال إنجاز كبير للكرملين، فهو أظهر أن الإسلاميين ليسوا فحسب من يسعهم ملء «الفراغ» في الشرق الأوسط. وفي الأشهر الأخيرة، بلغتنا أنباء عن نشر قوات أميركية خاصة في شمال العراق لمحاربة الإرهابيين، وتصريحات عدد من الدول العربية عن استعدادها للمشاركة في عملية برية مع الولايات المتّحدة. أمّا الرئيس التركي، فأشار الى أنّه جاهز لأي تطور في الساحة السورية.

ويبدو أن روسيا لا تملك أي خطة للتعامل مع التدويل الهائل للأزمة السورية. وموسكو وطهران لا تريدان طبعاً مثل هذا التدخل الدولي في سورية. وهكذا، عوض «تذليل التعقيد» (المشكلات)، الذي برز إثر ضم شبه جزيرة القرم والتدخل الروسي فــــي النزاع في شرق أوكرانيا، صارت سورية على قـــاب قوسين من التحول الى أوكرانيا جديدة، أي موضع خلاف مع الغرب. فموسكو تسعى الى استعـــراض قوة روسيا وإمكانياتها أمام العالم، وشنــت حملة دعائية ضخمة للترويج لمكانتها. ولكن تدخـــلها في سورية تحول الى مشكلة رهيبة قد يؤدي حلّها الى فقدان ماء الوجه الروسي.

وفي سورية، الوضع العكسري أكثر تعقيداً من نظيره في اوكرانيا، ولا تدور فيها حرب مواقع ثابتة. وعلى خلاف الحال في اوكرانيا، خطر الصدام المباشر بين الجيش الروسي وقوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة، في سورية، كبير. وعلى وقع الأزمة الاقتصادية، تقلصت قدرة روسيا على المناورة عما كانت عليه قبل عامين. لذا، احتمالات النجاج ضئيلة.

ويحمل فشل روسيا في سورية، ويبدو اليوم أن لا مفر منه، عواقب سلبية على الروس. وحاولت موسكو عبر محاولتها العودة إلى الساحة العالمية، تبديد أي شكوك بأنها لاعب إقليمي وازن. ويظهر الفشل في سورية، وعدم القدرة على بسط نفوذ نظام الأسد على أجزاء من البلاد، أنّ روسيا غير جديرة أن تكون حليفاً. لذا، حري بروسيا عدم انتطار انضمام أعضاء التحالف المناهض للإرهاب إليها، وأن تبادر الى معرفة شروط المخرج المشرف من الحملة السورية، والأرجح أن يكون مماثلاً لانسحاب القوات السوفياتية من أفغانستان. ويرجح أن يلقى الأسد مصير نجيب الله الأفغاني، إثر انسحاب القوات السوفياتية. وبعد محاولتين فاشلتين (في اوكرانيا وسورية)، لدى روسيا بالتأكيد الكثير لتفعله في فضاء الاتحاد السوفياتي السابق. وجل ما نأمل أن تتوسل الوسائل الديبلوماسية وليس العسكرية.

خبير سياسي واقتصادي، عن موقع «غازيتا» الروسي، 10/02/2016، إعداد علي شرف الدين

الحياة

الثمن الذي يطلبه بوتين في سوريا/ خير الله خير الله

ليس أكيدا أنّه يمكن فرض وقف لإطلاق النار في سوريا، خصوصا أن روسيا لا تزال تعتقد أن وقف النار لا يعني وقف قصفها لحلب والمناطق المحيطة بها. تستخدم روسيا حجة اسمها “داعش” للتهرّب من الاعتراف بأنّها جزء لا يتجزّأ من الحرب التي يتعرّض لها الشعب السوري.

يظلّ المطروح، في غياب وضوح ما اتفق في شأنه وزيرا الخارجية الروسي سيرجي لافروف والأميركي جون كيري في ميونيخ، ما الذي تريده روسيا من خلال حملتها العسكرية في سوريا؟

كلما مرّ يوم، يتبيّن أن هدف الحملة التي بدأت في أيلول ـ سبتمبر الماضي يتمثّل في المساهمة في الحرب التي يتعرّض لها الشعب السوري ولا شيء آخر غير ذلك. عدم الوضوح لا يعني غياب الثمن الذي يطالب به فلاديمير بوتين.

ما حقّقته الحملة الروسية إلى الآن، جعل قوات المعارضة المعتدلة في تراجع على جبهات عدة، خصوصا في منطقة حلب. فضلا عن ذلك، استطاع القصف الروسي تهجير عشرات آلاف السوريين وقطع خطوط الإمداد للثّوار.

يحصل ذلك في وقت ليس ما يشير إلى أن تركيا قادرة على مساعدة السوريين، خصوصا بعد التهديد الروسي بلعب الورقة الكردية. ترافق ذلك مع استعداد إيراني لحشد قوّات على الحدود التركية في حال إقدام الرئيس رجب طيب أردوغان على خطوة ما في اتجاه إقامة “منطقة آمنة” داخل الأراضي السورية يلجأ إليها الهاربون من جحيم حلب والمناطق المحيطة بها.

اعتاد فلاديمير بوتين على سياسة هجومية، خصوصا أنّه لم يجد يوما من يقف في وجهه. وصل إلى الرئاسة خلفا لبوريس يلتسن بفضل هذه السياسة التي مارسها أوّلا في الشيشان أواخر العام 1999 وبداية العام 2000. ما تعرّضت له العاصمة الشيشانية، غروزني، في غضون ثلاثة أشهر، لم تتعرّض له أي مدينة في العالم، بما في ذلك مدن ألمانية، مثل دريسدن أو برلين، خلال الحرب العالمية الثانية.

بنى بوتين كلّ حياته السياسية على غياب من يقف في وجهه. انتقل الآن إلى ممارسة هذه السياسة في سوريا بعد نجاحه في أوكرانيا. استطاع أن يفعل هناك ما يشاء بدءا بضمّ شبه جزيرة القرم. اكتشف الرئيس الروسي أن الأوروبيين لا يريدون أي مواجهة من أيّ نوع، وأن إدارة باراك أوباما تكتفي بالتصعيد الكلامي. عندما يتطلّب الوضع الإقدام على أفعال، كلّ ما تفعله واشنطن هو التلطي بالموقف الروسي من جهة، والسعي إلى إيجاد أعذار لتصرّفات فلاديمير بوتين بغض النظر عن الجرائم التي يرتكبها من جهة أخرى… بما في ذلك إسقاط طائرة ركّاب ماليزية في الأجواء الأوكرانية.

اكتفى الأميركيون والأوروبيون بفرض عقوبات على روسيا بسبب ما فعلته في أوكرانيا. هذه العقوبات لم تمنع بوتين من الذهاب إلى سوريا، والإمساك بما يعتقد أنّه ورقة مساومة قويّة يستطيع استخدامها مع الغرب.

في الواقع، إن الورقة الأساسية التي يمسك بها الرئيس الروسي هي رأس بشّار الأسد. هل هناك من هو على استعداد لدفع الثمن الذي يطلبه الرئيس الروسي؟

كشف مؤتمر لندن للمانحين الذي خصص لجمع مساعدات للشعب السوري وللدول التي تؤوي لاجئين أو نازحين سوريين مدى العجز الأوروبي. تبرّعت ألمانيا وبريطانيا والنرويج بسخاء في المؤتمر بغية تغطية عجزها عن الإقدام على أي خطوة على الأرض. كانت أوروبا تتبرّع، فيما كانت الطائرات الروسية تشارك الميليشيات المذهبية التابعة لإيران و”شبيحة” بشّار الأسد في تهجير الشعب السوري من أرضه، وقتل النساء والأطفال وضرب قوات المعارضة المعتدلة!

في نهاية المطاف، هل هناك من يريد دخول لعبة بوتين، خصوصا أن الشرط الأول لوقف الحرب في سوريا هو الانتهاء رسميا من النظام القائم؟ بات معروفا أنّ لا وجود للنظام، ولو صوريا، من دون الدعم الروسي والإيراني. النظام انتهى، لكنّ واجهته لا تزال قائمة وترسل وفدا إلى جنيف للتفاوض مع المعارضة أو من أجل عدم التفاوض معها…

عاجلا أم آجلا، سيكتشف فلاديمير بوتين أن سوريا ليست الشيشان. الشعب السوري ليس الشعب الشيشاني، من دون أن يعني ذلك أي تقليل من شأن الشيشان. لكنّ الواقع الشيشاني شيء، والواقع السوري شيء آخر، خصوصا الواقع الجغرافي.

برّر بوتين الحملة العسكرية في سوريا للمواطنين الروس بقوله إنّها لا تكلّف الخزانة أموالا إضافية. قال، بالحرف الواحد، إن الأموال المرصودة للتدريبات والمناورات العسكرية تصرف في هذه الحرب التي توفّر أفضل حقل تجارب للجيش الروسي!

مثل هذا الكلام مخصّص للاستهلاك الداخلي في روسيا. هذا يفرض العودة إلى السؤال الأساسي: هل هناك من هو مستعد لدفع الثمن الذي يطلبه بوتين؟ من الصعب أن يكون هناك من هو مستعدّ لذلك، خصوصا أن الوقت لا يعمل لمصلحة روسيا ذات الاقتصاد الهشّ الذي يعتمد، أوّلا وأخيرا، على تصدير الغاز والنفط وأسعارهما.

المؤسف أن ليس هناك من يستطيع تلبية مطالب بوتين الذي لا يستطيع بدوره التراجع. ليس هناك من هو مستعد لدفع الفاتورة الروسية التي تبدأ بالقرم وأوكرانيا، والقبول بالسيطرة على حقول الغاز في سوريا، ومنع تحوّل الأراضي السورية ممرا للغاز الآتي من الخليج والذي يمكن أن يجد له زبائن في أوروبا.

فوق ذلك كلّه، ليس هناك من يقبل رفع العقوبات المفروضة على روسيا بسبب سياستها في أوكرانيا.

من يدفع ثمن الخروج من المأزق الذي أوقع فيه بوتين روسيا؟ الثمن يدفعه الشعب السوري الذي يجد نفسه في وضع فريد من نوعه. العالم كلّه متآمر عليه. روسيا لا تستطيع التراجع وإيران الحريصة على “حزب الله” تعرف أن خروجها من سوريا سيفقدها الجسر الذي تمرّ عبره إلى لبنان. أما الولايات المتحدة، فليس ما يمنعها من التفرّج، إلى ما لا نهاية، على قتل السوريين وتفتيت الكيان السوري. ما ينطبق على الإدارة الأميركية، ينطبق على إسرائيل التي تنسّق يوميا مع روسيا بعدما توصلت إلى التفاهمات المطلوبة معها. ألم يذهب بنيامين نتانياهو إلى موسكو للقاء بوتين عشية بدء الحرب الروسية على الشعب السوري؟

يبقى سؤال واحد: كم المدّة التي يحتاجها الاقتصاد الروسي ليكتشف بوتين أنّه في حاجة إلى إعادة النظر في الثمن الذي يطلبه، وأن لا مجال آخر أمامه غير التفاوض الجدّي على رأس بشّار؟

ليس بعيدا اليوم الذي سيجد الرئيس الروسي، ومعه إيران، أنّ لا خيار آخر غير التفاوض مع المملكة العربية السعودية ودول نفطية أخرى من أجل إيجاد طريقة لرفع أسعار النفط والغاز.

هذا اليوم الذي قد يعود فيه الرئيس الروسي إلى رشده لا يبدو بعيدا. لذلك ليس صدفة الإعلان عن زيارة سيقوم بها لموسكو الشهر المقبل الملك سلمان بن عبدالعزيز. يترافق الإعلان عن موعد الزيارة مع كلام كثير عن استعداد سعودي لخفض الإنتاج النفطي مليون برميل يوميا، على أن تفعل روسيا الشيء ذاته وذلك من دون المساس بحصة السعودية في السوق العالمية. الحصّة من السوق هي النقطة الأهمّ بالنسبة إلى الرياض، في وقت تعمل إيران على تحقيق اختراق في هذا المجال.

هل هذه الخطوة الأولى على طريق إعادة فلاديمير بوتين النظر في الثمن الذي يريده من خلال تدخّله في سوريا… مع ما يعنيه ذلك من عودته إلى أرض الواقع؟

العرب

روسيا أوقعت أميركا في فخ ميونيخ/ حسين عبد الحسين

للمرة المائة خلال ثلاث سنوات، يتغلب وزير الخارجية الروسية المحنك سيرغي لافروف، على نظيره الاميركي الساذج جون كيري.

منذ أسابيع، دأب كيري على أن يتصل بموسكو ويستجديها وقف قصف المناطق المدنية في سوريا والمعارضين المعتدلين. وبعدما رفض لافروف الخوض في الأمر لاسابيع، أبدى فجأة استعداداً للتباحث فيه.

وكالعادة، اعتقد كيري ان فطنته افضت الى واحدة من اختراقاته الديبلوماسية العديدة المتخيلة، فوافق على لقاء لافروف على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن. وبعدما طالب كيري بشدة بضرورة إلتزام روسيا تطبيق قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤، أيده لافروف، وقال إن روسيا توافق على تطبيق الاتفاق بحذافيره: “وقف اطلاق النار في المناطق السورية، ما عدا التي تسيطر عليها التنظيمات الارهابية”.

ووافق لافروف ان تناط بالأمم المتحدة مهمة تحديد المجموعات الارهابية، وهو ما بدا تراجعاً للوزير الروسي، الذي كان يصرّ حتى الأمس القريب على اضافة مجموعات مثل “جيش الاسلام”، و”احرار الشام” في خانة الارهاب.

إلا أن تراجع لافروف كان بمثابة “كش ملك” لكيري، فالرئيس الروسي فلاديمير بوتين طلب من واشنطن، في الاسابيع الاولى للحملة العسكرية الروسية في سوريا والتي انطلقت في ٣٠ ايلول/سبتمبر، تزويده خريطة انتشار مقاتلي “الجيش السوري الحر” أو المعارضة المعتدلة.

وبعد نقاش داخلي، توصل الاميركيون الى ان طلب بوتين لائحة حلفاء اميركا في سوريا هو بمثابة “حق يراد به باطل”، إذ يمكن لبوتين استخدام اللائحة، لا لتفادي قصف المعارضين المعتدلين، بل لتأكيد قصفهم والقضاء عليهم تماماً. أما في حال حاولت أميركا تزويد بوتين بلائحة جزئية، فإن ذلك يعني أن كل من تركتهم أميركا خارج لائحتها هم في مصاف الارهابيين، الذين ينص قرار مجلس الامن ٢٢٥٤ على القضاء عليهم بإجماع مجلس الأمن.

الخريف الماضي، تجاهلت واشنطن طلب بوتين تزويده لائحة بالمعارضين المعتدلين داخل سوريا، فثارت ثائرته علناً، وإتهم الاميركيين بالجنون. لكن الايام دارت، وبدا ان بوتين نجح في إجبار الاميركيين على استجدائه، فأعاد بدفع طلبه المحرج اليهم.

في ميونيخ، جاء في البيان الختامي أن الأمم المتحدة هي التي تحدد من هي المجموعات الارهابية ومن هي المعتدلة. ومن نافل القول إن الأمم المتحدة ستقدم لائحتها بناء على المعلومات التي تحصل عليها من دول ميونيخ الـ١١، وفي طليعتها أميركا. هكذا، يجبر ميونيخ أميركا على تنفيذ طلب بوتين الذي رفضته قبل اشهر.

وبينما كان الروس يتلاعبون بالساذج كيري في ميونيخ، كان رئيسه باراك أوباما يتناول طعام العشاء مع المخرج ستيفن سبيلبرغ في لوس انجلوس على شاطئ اميركا الغربي، ويشغل نفسه بجمع التبرعات الانتخابية لحزبه.

ثم عاد أوباما الى واشنطن، واستفاقت الادارة الاميركية على واقع مفاده أن ميونيخ هو “كلام بكلام”، وأن الروس لا ينوون وقف حملتهم العسكرية قبل القضاء على المعارضة السورية، والابقاء على “داعش”، الذي يتحول الى مبرر لاعادة تعامل العالم مع الأسد في “القضاء على الارهاب”.

كيري المخدوع في ميونيخ أثار الأمر مع أوباما، الذي يؤمن بمواهبه الديبلوماسية اكثر من كيري، فما كان من الرئيس الاميركي الا ان إتصل بنظيره الروسي بوتين بعدما وردت التقارير من الأمم المتحدة تشير الى استحالة البدء بتوزيع المساعدات الانسانية مع حلول يوم الخميس، حسب ما ورد في ميونيخ. وجاء في الاتصال، بحسب البيت الابيض، ان اوباما “شدد على اهمية لعب روسيا دوراً بناء بوقف حملتها الجوية ضد قوات المعارضة المعتدلة في سوريا”.

الخريف الماضي، قبل شن موسكو حملتها في سوريا، اتصل بوتين بأوباما للتحادث حول الشأن السوري. اعتبر أوباما ان مبادرة بوتين كانت تشي بضعف حليفه الأسد، وان بوتين يتصل ليستجدي، وانه ان لم يوافق بوتين على رحيل الأسد في وقته، فإنه سيوافق قريباً، وما مبادرته الاتصال بواشنطن الا دليل على ذعر بوتين من انهيار حليفه.

هذه المرة، كان أوباما هو الذي بادر الى الاتصال ببوتين لاستجدائه تحييد المعارضة المعتدلة عن القصف الروسي، بعدما أدركت اميركا أن روسيا نصبت لها فخاً جديداً في ميونيخ.

بالطبع، بوتين لا يقيم لأوباما ولا لاتصاله وزناً، فالرئيس الروسي أخذ مقاسات نظيره الأميركي بعدما تراجع الاخير عن توجيه ضربة للأسد صيف ٢٠١٢ وسحب سفنه الحربية. أوباما وضع خطوطاً حمراً لم يلتزم بها، وبوتين نفى إرساله قوات الى سوريا ليكتشف العالم ان مقاتلاته في السماء تدك المدن السورية على رؤوس أصحابها. أوباما تكلم ولم يفعل، وبوتين فعل ولم يتكلم، ومن الواضح من ينصب الفخ لمن، ومن يغلب من.

المدن

سباق نحو سورية في الأمر الواقع الجديد/ جميل مطر

عادت تدق طبول الحرب العالمية الثالثة، حرب لا أحد مستعداً لها، ولا أحد يريدها، وإن نشبت فسيكون السبب هو هذه الفوضى العارمة في العلاقات بين الدول، إقليمية كانت أم دولية. التهديد الذي أطلقه رئيس الوزراء الروسي ميدفيديف بينما يناقش وزراء دفاع الناتو فكرة التدخل في حرب سورية لا يجب أن يؤخذ إلا على أنه تحذير للغرب والعرب من أن الساحة السورية لم تعد تحتمل أجانب على الأرض أكثر مما هم فيها الآن، وأن إضافة جيوش جديدة تؤدي حتماً إلى أخطاء في حسابات القادة العسكريين، تؤدي بدورها إلى صدامات غير متوقعة ولا مطلوبة. الحرب العالمية يمكن أن تنشب بينما العالم إذا استمر تدهور الوضع في الشرق الأوسط على ما هو عليه، حالة حرب الجميع ضد الجميع، هذه العبارة التي وردت على لسان زعيم روسيا لا يجب أن نأخذها كإهانة للعرب، بقدر ما يجب أن نعتبرها تحذيراً من رئيس دولة عظمى إلى زعماء دول إقليمية بأن الفوضى الناشبة في الشرق الأوسط سوف تتسبب في تدمير ما حققته شعوب المنطقة من تنمية أو تقدم.