الاستبداد وأساطير الفن والجنون “تأمّل في سيرة الفنان لؤي كيالي”

وائل طربية

تحاول هذه المقالة نقاش دور الفن والأهمية الرمزية لموقف الفنان بين زمنين: في ظل نظام سياسي توتاليتاري عقائدي، وفي ظل انتفاضة شعبية تسعى لإعادة تشكيل قوى السلطة وإعادة القيمة للمواطنة والإنسان. ستُناقش الزمن الأول عبر سيرة الفنان لؤي كيالي وعبر موضوعة “الجنون” التي تعمل كآلية إقصاء وتهميش للخطاب النقدي (وكآلية تبخيس قيمي في حالة العمل الفني، تبدد طاقاته النقدية وقدرته على التأثير في الرأي العام، في مقابل الاستخدام المعروف للفن في تأكيد وتأبيد رواية السلطة المستبدة)، بدلالة، وربما تحت تأثير، الزمن الثاني والدور الاستثنائي الذي يشغله الفن والفنانون في الخطاب والانحيازات التي نتجت بفعل الحراك الثوري السوري، ومواقف الفنانين التي نشهدها حالياً إزاء الانتفاضة الشعبية في سوريا.

كيف ستبدو “عقلانية” الفن خلال ما يزيد على أربعة عقود (وهي نصف عمر الفن التشكيلي السوري تقريباً)؟ وكيف سيبدو “جنون” الفن الذي تكُثف حضوره في زمن التغيير، في ضوء نقاش الوظائف الاجتماعية التي يؤديها الفن وكيفيات التأثير والانحسار في علاقته مع البيئة المجتمعية!؟

لطالما كان الانطباع السائد بأن الفن التشكيلي في المجتمعات العربية مصاب بالإعياء، وهو يحاول جاهداً توطيد مكانته في نسيج ثقافة المجتمع، ولطالما قاد هذا المدخل إلى الخوض في سجالات خاصة بالفن التشكيلي وبالفجوة المقيمة بين الفنان والمتلقي، ومكونات الذائقة الفنية، وإلى مساءلة الذوق العام في مقابل ذوق النخب وإشكالات النقد الفني الذي لا يجاري الحركة التشكيلية والذي يبتلع الخطاب الأدبي معظم لغته، وأسئلة أخرى شائكة ومزمنة حول وظيفة الفن الاجتماعية وعلاقته بالسياسة واستقلاليته إزاء السلطة وثوريته، أو تساوقه مع البنى الاجتماعية ومقاربته لمحرماتها وقابلية الأشكال الحداثية للفن؛ للقبول، وللتأثير تالياً، في محيطها الإنساني وكثير غيرها..

تسعفنا سير رواد التشكيل السوري الحديث، وسيرة الفنان لؤي كيالي خصوصاً، في التحايل على هذه المداخل جميعها، والتركيز فيما يبدو قابلاً لتعميق التفكير في السؤال المركزي، من خلال سؤال مختلف تماماً، ينبع من ملاحظة جوهرية هي أنه على الرغم من مرور خمسة وثلاثين عاماً على وفاته، فإن سيرته لم تكتمل كتابتها بعد، والكلام عنه لم يتوقف، بل ازداد إلحاحاً في العقد الأخير.

من شأن مقاربة كهذه، في المحصلة النهائية، أن تفيض عن ذاتها لتعاود محاولة الإجابة عن الأسئلة الكبرى أو لتولد أسئلة جديدة؛ لكن من الباب الخلفي للمسألة، ومن هوامشها أيضاً.

قليلون، في تاريخ التشكيل السوري، هم الفنانون الذين حازوا شعبية وانتشار لؤي كيالي بين الأوساط المثقفة، والشعبية أيضاً، في دمشق وحلب وحمص وحماة واللاذقية وسائر المدن السورية؛ بعض معارضه بيع كاملاً قبل افتتاحه. فما حققه معرض واحد للؤي كيالي عام 1962 يعادل أكثر مما دفعته المؤسسات والأفراد مقابل الأعمال الفنية على مدى ما يزيد على نصف قرن في سوريا. وما زالت لوحات لؤي كيالي مطلوبة بإلحاح هذه الأيام، ويحتدم التنافس بين أصحاب صالات العرض وجامعي الأعمال الفنية، في سوريا وخارجها، على اقتنائها، ولو بأسعار مرتفعة جداً. حتى أن بعض الفنانين يقلدون أعماله، إن لم نقل يزورونها! وقد يكون من بين أسباب شعبيته وسعة انتشاره، أسلوبه الواقعي أو الواقعية التعبيرية التي يستخدمها معظم النقاد في توصيف أسلوبه، وطريقته البعيدة عن التكلف والبسيطة والمفهومة، ومواضيعه التي تنحاز للبائسين المسحوقين والفقراء المشردين (الباعة المتجولين، بائعي الجرائد، ماسحي الأحذية، بائعي الجوارب، بائعي اليانصيب، الصيادين، العمال، عاملة الغسيل، طفولة مشردة، العتال، حلاق القرية، مصلح شباك الصيد.. الخ).

الخيط الرفيع الذي يربط كل السجال الدائر على مدى هذه الأعوام وكل الروايات التي تحاول تأكيد صدقيتها بالتحليل والشهادات، والوثائق أحياناً، هو “جنون لؤي كيالي”؛ تأكيداً أو نفياً له، احتفالاً به أو تملصاً منه. وبين هذا وذاك، وبسبب هذا وذاك، فإن “أسطورة” الفنان لؤي كيالي الذي جُنَّ ومات محترقاً، للمفارقة، قد اكتملت وأصبحت محل إجماع تقريباً، وأصبحت أهميته كركن أساسي في تاريخ التشكيل السوري فوق كل شك!

“.. إن خصوصية طفولة الكيالي ويفاعته، وظروف دراسته في روما، وسلوكه الشخصي الذي بدأ يتكون وقتئذ، وبدايات انطلاقته في سورية، ولغة الخطاب الفني التي كانت سائدة وقتئذ والانتقادات الحادة لأفكاره وأساليبه الفنية بل لأفكاره النظرية ومضامين لوحاته، والتحولات السياسية والاجتماعية في حينه، والمواجهات النقدية قبيل حرب حزيران عام 1967 وأثناءها وبعدها بأبعادها المتمازجة بين الفني والفكري والسياسي والشخصي، وانتكاسته الفنية والحياتية، وقتها، ودخوله مستشفى الأمراض العقلية غير مرة، واستعادته اللاحقة لفنه وانسجامه النفسي، ومحاولاته المتكررة في الاستقرار مجدداً في روما والاحباطات المرافقة لها أو الناجمة عنها، ونظرته الخاصة إلى الحياة والمجتمع من زاوية مثالية، والعلاقة بين الأفكار التي كان يطرحها شفاهة وتجسيد هذه الأفكار والطروحات النظرية في لوحاته، والمواجهات النقاشية الحامية، وقتئذ، والتساؤلات الصاخبة (حول حياته وسلوكه الشخصي) التي لها معطيات على أرض الواقع أو تلك التي من نسج الخيال والوهم، وحادثة احتراقه المؤثرة، ومعاناته التي تفوق كل وصف قبيل موته.. كل ذلك يخلق من الكيالي أسطورة فنية معاصرة تضاف إلى تاريخيات الفن التشكيلي وحكاياها..” (صلاح الدين محمد).

هنالك “حرب” حقيقية حول سيرة لؤي كيالي؛ تتعلق بهوامش السيرة أكثر من متنها، وبتأويل الوقائع أكثر من تحديدها؛ هل جن فعلاً؟ هل مات منتحراً أم بمصادفة قاتلة؟

يعتبر ميشيل فوكو في كتابه “تاريخ الجنون” أن جنون الفنان لا ينتقص شيئاً من مضامينه الفنية أو الإبداعية أو النقدية، وليس أقل منها العقلانية. وإذا كان جنون فان غوغ قد غمر حياته وعمله معاً، فإن ذلك لا ينطبق تماماً على لؤي كيالي.. يمكن القول، إن المعاناة الروحية والنهاية الفجائعية تجمعان بين الشخصيتين، وعلى الرغم من تلاقيهما في تفاصيل كثيرة أخرى ومحاولة بعض الكتاب تأكيد التشابه عبرها، إلا أن عالم “الفنان المجنون” لا يقبل بأقل من الفرادة.

إن الذي سحر لؤي كيالي في شخصية فان غوغ، إلى جانب عبقريته التصويرية طبعاً، هو سيرته الحياتية في معاشه اليومي، ما يمكن اعتباره أكثر وجوه التشابه رجاحةً. يكتب لؤي كيالي عن فان غوغ:

“.. كما حدث للفنان فان غوغ، الذي دفعه قلبه الكبير، الذي وسع محبة العالم أجمع، إلى أن يعمل واعظاً- في أوائل حياته- في السجون والمناجم؛ أعطاهم ألبسته وطعامه، ثم دفعه حبه للناس، الذين لم يفهموه أبدا ولقبوه بالمجنون، إلى أن يقطع أذنه ليقدمها إلى امرأة أعجبت بها؛ تعبيرا عن محبته لها. رفضوا محبته لأنهم لم يفهموها ولم يعتادوها فرفضوه هو أيضا، فتخلى عنهم، ولكنه لم يتخل عن محبته لهم، إذ لجأ إلى الرسم؛ إلى الألوان؛ ليعبر عنها، لكنهم رفضوها من جديد. فاضطره هذا- أعطاهم كإنسان ورفضوا وأعطاهم كفنان فرفضوا- إلى أن يتخلى عنهم وعن محبتهم بهروبه الكبير إلى الطبيعة ليعيش معها مأساة جديدة. ها هي تعطيه وتعطيه.. جعلها تصرخ وسماء غضبى، أشجار من الزيتون ملأى بالخير تحت أشعة الشمس، أشجار يعصف بها الألم وحقول من القمح تموج بالعطاء. إن الطبيعة أعطته لكنها رفضت عطاءه كما رفضت حبه للحياة. وأخيرا تحطمت هذه الموهبة الخلاقة المبدعة المعطاءة برصاصة مسدس أطلقها هو هروبا من ذات الحب العارم للناس والطبيعة والحياة.. إنه انتهى كحياة ولكنه بقي بأعماله خالدا يفيض بالخير والمحبة والعطاء لنا نحن الإنسان”. (لؤي كيالي)

تشكل مطالعة عشرات، بل مئات المقالات، التي نُشرت في الصحف السورية، بعد وفاته، مجالاً حيوياً لاختبار هذه التساؤلات ولاستكشاف ما يولد التباين، والتصادم أحياناً، بين الروايات المتنازعة.

يمكن، بشيء من التعميم، تحديد هذه الروايات بثلاثة تيارات أساسية: الأولى هي رواية العائلة ويمثلها الأديب فاضل السباعي (وهو صهر لؤي كيالي)، والثانية رواية الصحافة الرسمية للدولة، وتمثلها أقلام عديدة، معظمها غير متخصص بالفن أو بالنقد التشكيلي، مع أن من بينها فنانين ومجايلين للؤي كيالي، والثالثة: رواية نقدية وذات بعد سياسي يمثلها أصدقاء مقربون من لؤي كيالي، يأتي في مقدمتهم ممدوح عدوان وصلاح الدين محمد وأنور محمد ومن يأخذ عنهم.

1. رواية العائلة:

الملاحظ بدايةً، أن رواية العائلة تحاول احتكار لؤي كيالي، الفنان واسع الانتشار والمثير للجدل، لأنه سليل عائلة كيالي بالدرجة الأولى، وهي عائلة عريقة ومحافظة، وشغل كثيرون منها مناصب دينية وحكومية على امتداد تاريخها الذي يعود بأنسابها، وعبر شجرة العائلة المصدقة من الدكتور طه إسحق الكيالي، (نقيب الأطباء في حلب وعم لؤي كيالي، وهو من تابع عرضه على الأطباء النفسيين لعلاجه) إلى الحسين ومنه إلى النبي محمد. وهذه الشجرة تميز، بدقة وتفصيل، بين “كيالية سوريا” و”كيالية فلسطين”، بينما تجد أن لعائلة كيالي في الأردن موقعها الخاص “ديوان الكيالي” وشجرتها الخاصة.

المهم هنا، هو البعد الهام للعائلة والفخر الواضح برجالات العائلة البارزين في علوم الدين والإفتاء والمناصب الحكومية الرفيعة ومجالات الأدب، وبلؤي كيالي أيضاً، “الفنان العالمي” كما يصفونه في شجرة العائلة.

“.. ولد لؤي كيالي عام 1934 بحلب، في أسرة عريقة ظهر فيها رجالات علم وأدب ودين، وفي الخمسينيات كان يتزعم “الحزب الوطني” في سورية الدكتور عبد الرحمن كيالي الذي ألّف كتاب “المراحل”…. وكان الجد الشيخ إسحق الكيالي عميداً للأسرة في وقته، وفي كنفه وفي ظل الأب حسين قضى لؤي طفولته في البيت الكبير الملحق بـ “الزاوية الكيالية” ذات الشهرة، الكائنة وراء الجامع الأموي..”. (فاضل السباعي- محاضرة في ندوة الشهباء في حلب، 2009-04-05).

لكن التركيز على المنبت الطبقي للفنان يُغفل تلك العلاقة الروحية التي ربطته بجده، الذي خصص له أولى رسوماته في عمر تسع سنوات، وكان الجد آخر شيخ للطريقة الرفاعية الكيالية في التصوف. كان لؤي يقضي أوقاتاً طويلة في تلك الزاوية خلال سنوات طفولته، ولا بد أن يكون قد تناهى إلى مسامعه بعض ما تعلمه تلك الطريقة لتلاميذها، (اتعهد أن أكون خادماً لنعال الفقراء..) ما يسمح بافتراض أثر روحي، ظهر لاحقاً في كثير من الأعمال التي تصور الطبقة الدنيا من المجتمع.

الشخصية الإشكالية للؤي كيالي و”جنونه” بالأخص، قد يكون أربك العائلة ونال من هيبتها؛ خصوصاً أنه عاش في ضجيج معارك وحملات متواصلة في الإعلام السوري، ابتداءً بالفترة الأولى من إنتاجه الفني، أيام كان يرسم البورتريهات للطبقة الميسورة ويعيش حياة منعمة:

(..ولا بأس هنا في أن أشير إلى الحرج الذي يستشعره الناس في بلاد الشرق من مثل هذه المعالجة، مع ما تتطلبه هذه الأمراض من المعالجة السريرية.. فاضل السباعي)

(.. وإلى شخصيته الجذّابة، شكلاً وفعلاً ونبلاً، يرجع الفضل في أنه حبَّب اللوحة “للذين يملكون” فجعلوها في صدور بيوتهم، بما تحمل من جمالات الطبيعة وهموم المرأة والطفل وعذابات الناس وذلك إلى جوار ما يقتنون من الأواني الصينية الفاخرة والسجاد الكاشاني الغالي.. فاضل السباعي).

أو في المراحل اللاحقة التي اكتشف فيها قضية فلسطين وقضية المعذبين والبؤساء وكرس فنه لها، وكذلك في سنواته الأخيرة وحياة الليل واللهو والمخدر والسهر والكباريهات:

(… لؤي كيالي -بصفته “حلبيّاً”- كان واحداً من “السمّيعة” الأصلاء. وفي تردّده على أحد الأندية أُعجب حيناً بأداء مطربةٍ لأغاني أم كلثوم، ولم تكن المطربة عجوزاً، وكانت تأتي إلى النادي وتنصرف برفقة زوجها، (….)، ولم يحدث أن أحرق لؤي ورقة نقدية في نادٍ أو في ملهى (…)، ولكن مرة -حدثني أحد أصدقائه- قام لؤي، طاوياً في كفّه “أم المئة” طيّةً ناعمة، ودسّها في جيب قميص أقرب أفراد الفرقة الموسيقية إليه… وهذا شأن المتحضّرين، (…)، وأما إحراق الورق النقدي في محلّ عام فهو من تصرفات السفهاء.

ولا بأس في أن أضيف أن لؤي كان معجبا بمطربة أخرى اسمها “ليلى فوزي” (…)، ومردّ إعجابه هنا إلى ما تتحلّى به من عينين تذكّرانه بعينَي أمه الراحلة”.

بغض النظر عن صحة أو خطأ الرواية التي تفندها العائلة، وهو غير ذي أهمية هنا، فإنها تحاول تكذيب كل الشهادات التي تنزل ابن الحسب والنسب من علياء منبته الرفيع إلى صفوف العامة الأرضيين مع كل نقائصهم البشرية: فهو لا يمكن أن يسكر مثلاً أو أن يأتي تصرفاً مشيناً أو أن يشتهي امرأة، وإعجابه بأنثى ما، هو طهراني؛ مردّه شبه عينيها بعيني أمه الراحلة…

وفي موت لؤي كيالي حرقاً تختلف الرواية داخل العائلة نفسها، والرائج ما أعلنته أخت الفنان “غالية” أنه كان يدخن سيجارة وهو مخدر، ما أدى إلى احتراقه. أما صهره فاضل السباعي فيقول في أحدث ما كتب، نهاية العام 2011:

“.. ولؤي لم تحرقه سيكارة وهو مستغرقٌ في نومه، كما أسرعت أخته الصغرى «غالية» بحلب تعلن على الملأ (وإنّ لذلك حديثاً آخر). (…)، وكان العماد مصطفي طلاس قد تلطّف بأن أوعز بنقله مريضاً من حلب إلى دمشق بطائرة مروحية”.

ويصرح لصحفي في جريدة عربية أن لؤي كيالي قد انتحر!!

هناك وجه أخير، شيق، في رواية العائلة وله دلالاته العميقة:

(.. أحب أن أشير إلى تأثير لؤي كيالي، بشخصه النبيل وفنه الجميل، في ذرّيّتي، أنا زوج شقيقته:

إن ابنتيّ سهير (في لوس أنجلوس) وخلود (بدمشق) فنانتان تشكيليتان، تشاركان بأعمالهما في المعارض الفنية وتقيمان المعارض الفردية، في الوطن وفي العواصم العربية، وفي فرنسا وأمريكا.

وأن حفيديّ الشقيقين من ابنتي خلود، نبيه وماجد هنانو، يمارسان هذا الفن التشكيلي ويشاركان.

وإن حفيدتي من ابنتي الكبرى سوزان، ديمة سعود، تمارس هذا الفن في فلوريدا.

(…)، .. فإني لسعيدٌ لأن فيهم من يمارس الفن التشكيلي، ومعتزٌ بتأثير الخال لؤي كيالي العظيم في ذريتي، في الجيلين الثاني والثالث).

كما تظهر رواية العائلة، مرتبكة وقلقة، تحاول الجمع بين التباهي بعبقرية ابنها الفنان واستثمار شهرته ومكانته، وتطويع تمرده الهادئ، والتوفيق بين كل التناقضات التي وسمت شخصيته وسلوكه ليطابق الصورة النمطية لرجالات العائلة، ولكن ما تفعله حقاً، هو أنها تكرس أسطورته وتكرس جنونه.

2. رواية الصحافة الرسمية:

تمر رواية النظام، للصراع القومي وتوصيفه التاريخي له، وكذلك مفردات خطابه، في ثنايا كل ما كتب في الصحافة الحكومية من مقالات عن لؤي كيالي، خاصة عند المرور على ما أنتجه عن القضية الفلسطينية وأعماله عن البؤساء والمسحوقين.. يمكن تتبع ذلك بيسر. ويمكن تتبع مسار آخر في هوامش هذه الكتابات، يحاول تجيير أسطورة الفنان لصالح النظام أو لتأكيد علاقة الفنان الطيبة مع الطبقة السياسية الحاكمة، أو لإقفال الطريق على أي محاولة للخلوص بموقف نقدي مضمر بما أنتجه لؤي كيالي عن الطبقات المسحوقة.

أحد الكتاب في الصحف السورية اقترب من السؤال عن سبب اختيار لؤي لهذه الشخصيات:

“.. لماذا اختار الفنان شخصية ماسح الأحذية، أو بائع اليانصيب، على سبيل المثال؟ لاشك بأن اختياره كان بدافع الرفض لهذه المهن اللاإنسانية، وتأكيداً لاعتزازه بالذات الإنسانية، التي نريد لها جميعاً السمو والارتقاء. هنا، لا ننسى ما يكمن خلف اللوحة… أي تلك الشخصيات التي يحلم بها الفنان، ويدعونا إلى إيجادها في الواقع. فالفنان لا يرفض، ولا يدين ماسح الأحذية، ولا ينظر إليه نظرة فوقية، بل العكس هو الصحيح.. فالفنان يقدر عاليا هذه الشخصيات البسيطة، لكنه يحلم ويطالب أن تكون هذه الشخصيات في مواقع إنسانية أخرى تليق بمقامها الإنساني.. وهنا تكمن أهمية الفنان ودوره الفعال، حين يدفعنا بأحاسيسه وأحلامه، وأفكاره، للارتقاء إلى ما يتمناه لها الفنان، وإلى المكان الذي يليق بمكانتها البشرية.” (لؤي كيالي من المعاناة إلى ملكوت الفن الرفيع).

عشرات، إن لم يكن مئات، المقالات من هذا النوع تحتفي بلؤي كيالي وفنه وتحلل أعماله وتعلي من شأن تعاطفه مع البؤساء. الإحالة التفسيرية تتجه، فقط ودوماً، إلى أعماق النفس! لكن أياً منها لا يتجرأ على طرح السؤال المكتوم – فيما عدا استثناءات نادرة –، ما يجعلها تبدو تمويهاً بائساً بالحد الأدنى، وما يخلق انطباعاً بأن لا أهمية لشكل ومضمون الإنشاء الذي يقول، طالما إنه لا يستخدم مفردة واحدة تحيل إلى الواقع السياسي للناس، وليس من تلميح واحد يمكن أن تقرأ منه إدانة لغياب العدالة الاجتماعية بسبب من طبيعة نظام إدارة الحكم والدولة… بؤس وانسحاق ومكابدات الشخصيات التي صورها الفنان، بحسب هذه الرواية، هو معطى قدري ليس لك إلا أن تتألم له وتتعاطف معه وتكتب الغنائيات له.

مثال ثان أكثر تركيباً وأكثر تناقضاً في منطقه الداخلي يوضح الأمر:

“.. هذه النزعة الداخلية المترفة والمترعة بحب الجمال وتعميم هذا الحب على أوسع القطاعات يتناقض جذرياً مع المرحلة الحياتية التي عاشها الفنان، ولاسيما في أوج شهرته، حيث عاش حالة التقشف والعزلة. هذا الصراع كيف بدا في إنتاج لؤي؟ إذا لاحقنا اللوحات الشعبية كلوحات المقاهي وبياع اليانصيب وبياع الكعك، فسوف نجد هذه الازدواجية وقد تصالحت أحياناً أو تنافرت أحياناً أخرى، فمن يرغب في أدلجة التشكيل، وجعل اللوحة منبراً خطابياً لن يرى ذلك، فوجه الطفل الذي يبيع الكعك بريء وجميل فيه صحة وأناقة، حتى التكوين العام للوحة بتوازنها وتوزيع مساحاتها وبفرش اللون بدون تدرج وحصره ضمن خطوط واضحة، كل ذلك لا يفجر القضية، قضية الفقر والتشرد والبؤس في الحالات التي تناولها لؤي، بل ينبع من إحساس إنساني جمالي على أنه لا ينظر إلى الواقع براهنيته، إنما يرمي بأنظاره إلى عمق الآن ثم يستشرف الآتي . «وقد أكدت لي السيدة زليخة، مقولتي هذه، عندما قالت: لؤي كان عطوفاً على الفقراء، رؤوفاً بهم، يحبهم يعاملهم برفق وإنسانية مرهفة، كان حنوناً بطبعه..» فهذا الطفل الذي يتوه في أزقة المدينة الواسعة يبحث عن لقمته، ولقمة أسرته، هذه اللقمة الشحيحة لا تفجر يأساً في أعماق الفنان، بقدر ما تفجر حناناً بالغاً، ومحبة للطفولة، فلا يخون ذلك الحب بتشريح مبالغ فيه، ولا بتشويه يبتعد عن الجمال الذي يعشقه الفنان، فهذا الفنان يكرس حياته بمجملها لحياة التعساء بدون جعجعة أو إطناب خطابي ، إذ أن اللمسة الرقيقة الحنون أكثر إيلاماً في النفس من ملايين الخطب والعنف المباشر، والفنان الذي يعيش هذا الترف الداخلي وذلك الشظف الخارجي، إنما كان يعيش صراعاً على المستوى الفردي الداخلي، وعلى المستوى الخارجي الجماعي من تعامل وبث أفكار، مما ولّد وحدة موحشة في داخل الفنان، جعلته يبتعد عن المحيط بشكل عام. (هناء طيبي- جريدة الجماهير-2011-06-13).

يمكن الأخذ بكثير مما يرد في هذا الكلام، غير أنه يكشف بعداً جديداً آخر، وهو أن خطاب الهروب التام ومحاولة التملص من البوح بالكلمة المغيّبة يعمق ويكثّر العلاقات التي تحيل إلى الكلام المحرّم. بتعبير آخر؛ يبدو أن محاولة حبس المعاني في العوالم الداخلية للفنان، في علاقته ومراميه من تصوير الطبقات المسحوقة، يضيف عبر خطاب التمويه ونفي راهنية الواقع، “الترف الداخلي ” و”الشظف الخارجي”.

هل من وضوح أكثر من ثنائية “الترف” و”الشظف” في تأكيد “راهنية الواقع” وفي تأكيد فداحة الظلم الاجتماعي. بطبيعة الحال، لا يستطيع هذا الخطاب أن يلغي الوقائع البصرية في أعمال الكيالي، ولكنه يقلب المعنى من العمومي إلى الشخصي ومن الخارجي إلى ضدّه، وكأنه يعيد إنتاج الواقع مقلوباً. النظر للوحة الواقعية، مقلوبةً رأساً على عقب، يحول عناصرها المكونة، في الإدراك البصري، إلى تجريد، أو ينزع من الأشياء مسمياتها، فتغدو مساحات وألواناً وخطوطاً.. ولا يمنع هذا من أن يزيدها بهاءً! هذا ما حدث مع فاسيلي كاندينسكي، عندما فتح باب محترفه ذات مساء، فأبصر لوحة مجلّسة قرب الجدار ولم يتمكن من تذكرها أو تمييز ما رُسم فيها (وكان لا يزال في مرحلته الواقعية)، فتمهل قبل أن يضيء الكهرباء وتأملها من بعيد طويلاً، ولكن بدون فائدة. عندما اقترب في النهاية وجدها إحدى المناظر الطبيعية التي كان قد رسمها ولكنها وُضعت مقلوبة رأساً على عقب. كانت هذه المصادفة بداية لبحثه المديد والهام في التجريد.

ألا يمكن استعارة مثال كاندينسكي لفهم الخطاب المقلوب؟

3. الرواية النقدية:

تتبدى الأبعاد السياسية في نظرة من يمثلون الرؤية النقدية بشكل واضح، من خلال مقالات نشرها ممدوح عدوان وصلاح الدين محمد وأنور محمد وآخرون، نهاية السبعينات، ومقالات حديثة تعاود كتابة أسطورة لؤي كيالي بشكل يختلف جوهرياً. فهي، من ناحية، تحتفي بـ”جنونه” كاستعارة مدائحية تدين لامعقولية حياة السوريين، شعباً ونخباً، في ظل حكم نظام البعث العقائدي، والعائلي في أطواره الأخيرة، وتدين النخب الفنية والثقافية، كما أنها تحرر لؤي كيالي من الأساطير السماوية التي لجمت الطاقات النقدية في نتاجه وسيرته؛ بأن تعيده إنساناً من لحم ودم وأشواق ونقائص.

المفارقة في هذه الرواية أنها تؤكد، بدورها، أسطورة “لؤي كيالي- الفنان المجنون” ولكن باللحم المحروق! ربما لأنها تعي جيداً الطبيعة الاستبدادية للنظام الشمولي، ولها فيه نقد “عقلاني”؛ غير أنها لم تلحظ، كما يبدو، أنها بتاكيدها “أسطورة” لؤي كيالي تجعله درعها في وجه الاستبداد وحامل رسائلها إليه وإلى سواه؛ باسمه وباسم تبجيل جنونه تمرر القول الحرام. مأساة هذه الرواية، على أهميتها، أن عليها أن تتخلى عن “عقلانيتها” وأن تُجنّ كي تتحقق بذاتها كرواية نقدية، وليس عبر الحفر عن المعاني في أسطورة “الفنان المجنون”! .. (أليس هذا ما يحاول هذا النص القيام به أيضاً؟!).

في الاقتباسات التالية ما يوضح هذه الرواية:

“… لؤي كيالي ولأوَّل مرة في تاريخ الفن التشكيلي السوري يبعث الحياة، يؤسس مشروعاً حضاريا عربياً في الرسم، أساسه الإنسان وموضوعه (كرامته)” -( لؤي كيالي أصابع من ذهب- أنور محمد- صحيفة أوان الكويتية- 2008-12-29)

“.. وهو الفنان الذي كان يصور في لوحاته الجحيم المرعب الذي نعيشه بدءاً من لوحته: ثم ماذا، فمعرض في سبيل القضية، إلى لوحة تحت الأنقاض فماسحي الأحذية وبائعي اليانصيب وصيادي الأسماك، إلى آخر هذه الأعمال التي كان يتواطأ فيها لؤي كيالي سراً وعلانية مع الحرية الإنسانية.” (ردّاً على الأديب فاضل السباعي.. « لـــؤي كيـــالـي».. الآبـــاء يضحــون بالأبنــاء- أنور محمد- ثقافة- 14-5-2009)

“.. أما إذا كان لؤي قد جن (…)، فإنه جن لأنه كان فريسة لديكتاتور كان يحرق أحلامه ويمثل بها أمام عينيه، ولأنه (لؤي) كان يظهر غضبه ورضاه، فيقول نعم أو لا دون حسابات أو خوف من أحد، وهذه رؤيته. المجنون له رؤية يحرر فيها عقله من الجنون، من جنوننا نحن العقلاء”. (لؤي كيالي لم ينتحر- أنور محمد- جريدة السفير اللبنانية- 2006-06-19).

“… قطعه الموت المُبكر في حلة مأسوية، تاركاً إرثاً فنياً منحازاً جملة وتفصيلاً للفقراء، ومُعبراً بأمانة وصف وفكرة، وتسجيل دقيق ليوميات معيشة ومأخوذة من واقع معاناة الطبقات الاجتماعية المسحوقة، المتناسلة من حواف المدن، طبقات حالمة وهائمة على صنائعها وكسب قوت يومها وأرزاقها، وأخرى حالمة ومأزومة وغارقة في وحل المدن المطحونة بمفارقات الزمن وأيديولوجيات متناحرة تقليدية، وثورية تحررية مُعبرة عن الفئات الاجتماعية الوسطى وناسها الحالمين بموقع ما تحت شمس الوطن والمواطنة.” (الفنان لؤي كيالي في مدونات الحلم الطبقي- عبدالله أبو راشد- جريدة النور- 2008-07-16).

ربما يجدر بنا، والحديث عن أسطرة الفنان، أن نضع هذه الروايات في سياقها الأوسع، أي في سياق ذات الآليات التي كانت تتكون آنذاك وتحتل الفضاء العام للحياة السورية. تخلص الكاتبة ليزا وادين في كتابها “السيطرة الغامضة” إلى أن:

“… قتل السياسة، يكون من خلال إغراقها بالبلاغة الإنشائية والخطابية، التي تنتظر من الجمهور، تفاعلاً بما يُسمح به من الحديث اللانقدي. وتتشكل آلية التموضع الذهني للجمهور في نقطة القبول بالقائد الذي لا بديل له “إذ يصار الى تصوير حافظ الأسد، في الخطاب السوري الرسمي المعاصر، على أنه الحاضر في كل مكان، والعالم بكل شيء، والأب، والمناضل، والمعلم، والقائد الأبدي، وخليفة صلاح الدين الأيوبي. وإن كان ثمة أيقونات مختلطة بالمأثور الثقافي أو حتى الديني، تزيّن الأبنية والسيارات وواجهات المحال والمطاعم، ينبغي أن تشهد بخلوده، وبتأثير التكرار وقوته، يصبح المواطن متمرساً على التعبير عن تلك المعاني، كأنما يؤدي طقوس النجاة”.

كما يرصد الكندي فرد ريد، في كتابه “صور محطمة: نهضة حركة تحطيم الأيقونات النضالية في سوريا”: “صورة ضخمة لحافظ الأسد منحنيا لتقبيل يد الأم المبجلة التي تبسم باغتباط طوباوي، ومن رأسها تشع هالة تشبه الشمس”.

الهالة المقدسة تقليد عتيق في الفنون الشرقية والأوروبية، كان يستخدم في تصوير القديسين لإسباغ علوية روحية عليهم. إحاطة “الأم” بهالة القداسة مقدمة ضرورية، ومفضوحة في آن، لتوريث القداسة لنسلها فيما بعد! هذه السيرورة وسمت السنوات التي يدور حديثنا عنها لفن لؤي كيالي؛ إنها ذات سنوات بناء أسطورة “القائد الخالد”.. هل يعني هذا أن الأساطير المهيمنة تدفع إلى خلق أساطيرها المضادة ومن جوف ذات المجتمع الذي تعمل على الاستحواذ عليه؟ ربما.. وربما تكون هذه الأساطير المضادة وجهاً من وجوه مقاومة هذا الاستبداد المعمم.

لكن بناء الأسطورة المضادة لم يجرِ بتضاد أو مواجهة صريحة مع الأسطورة المهيمنة لرأس سلطة الاستبداد، بل ساهمت الأخيرة فيها، على نحو ما،.. والحال أن لأسطورة الفنان- البائس طبيعة تحول دون هذه المواجهة، على عكس “أساطير” المثقفين أو المناوئين السياسيين الذين وقفوا في مواجهة صريحة مع رأس السلطة.. أولئك لهم أيضاً أساطيرهم وسحرهم الذي يسمي الأشياء بأسمائها ويعتمد نفس مفردات الخطاب السياسي الباني لأسطورة رأس السلطة، ويمكن أن يكون في هذا التمييز ما يفسر قمع هؤلاء والحجر على وجودهم المعنوي والمادي في المجتمع. (كما في أسطورة “مانديلا سوريا –رياض الترك” أو “ابن العم” كما يسميه محمد علي الأتاسي في فيلمه، والذي رُمي لسبعة عشر سنة في زنزانة إفرادية.. مرة ثانية يدخل الفن، هنا، في اشتباك مع الجنون، ولكن هذه المرة لينقذ رياض الترك من ان يتحول إلى مجنون!).

في حين أن أسطورة الفنان تحكي، بخطابها الموارب، الشقاء الإنساني على طريقة المسيح، الذي يفتدي خطايا البشرية بآلامه؛ هنالك الكثير من النصوص التي كتبت في وصف لؤي كيالي مثل: “فنان الجمال الحزين الذي يريح النفوس المتعبة” و”الفنان القادم من الأسطورة”، تلتقي مع هذه الصورة. كما أن “إطلاق” معاني الشقاء والبؤس الإنساني من جهة، وحصرها في سياقها الفني وعدم ربطها بوقائع الظلم الاجتماعي أو بسياسات نظام مستبد من جهة ثانية، حوّل مضامين أعمال الفنان وسيرته عن إدراكها كنقد للواقع المعاش لتصبح صورة رسولية تتغنى بالبؤس الجميل وتحنو عليه بدون أن تهدد بربطه مع أي خطاب سياسي مباشر. وبذلك لا تشكل تهديداً لخطاب السلطة، فهي تنحاز لـ”فكرة” البؤس وليس لواقع بائس معاش.

تتطلب هذه الآلية مقداراً غير قليل من التواطؤ وحضوراً غير ضعيف للرقيب الداخلي حتى تدخل في نسيج الخطاب الثقافي المسموح به، كما أنها تلاقي الأسطورة المتسيّدة في أنها، أي الأولى، تنسخ نفسها أو تسمح بالتمثل بها، في أطر ومساقات اجتماعية (تماماً وفي مقابل صوري لحضورها الأمني المباشر في ذات المساقات) بعيدة أو مبعدة عن السياسة، ما يخلق نوعاً من “الشرعية” عن طريق التماثل بين القاهر والمقهور، على أن تخدم الثانية الأولى وألا تخرج عن حدود المسموح به.

هنالك معنى آخر تحمله هذه الآلية، يمس جوهر الفن، وهو “تلويث” خطاب الفن والثقافة بتماثله مع خطاب السلطة المستبدة، من حيث آلياته وتراتبياته في بناء أيقوناته وأساطيره، وتالياً تلويث “طهرانية” و”نظافة” أي مضمون نقدي قد يحمله، وتبديد تأثيره الاجتماعي بالكامل. تماماً كما تعمل آليات الفساد والإفساد على مستوى التفاصيل اليومية لحياة عموم الناس.

كما أن حدود المسموح به والممنوع في ظل سلطة الاستبداد العقائدي غير واضحة المعالم، وتبدو متحركة وغير نهائية. هذه الحدود الرجراجة، والشبحية في نفس الوقت، تضمن استمرار التوتر والشك والقلق المطلوب لتغذية مخاوف ويقظة الرقيب الداخلي وربط كل فعل أو مبادرة أو عمل فني بإرادة، وأحياناً بمزاج موظفيها-أهل الحكم، في كل التفاصيل وحتى بدون أن يُطلب منهم ذلك. وتؤدي على مستوى السلوك، إلى تكرار كليشيهات الطاعة والإذعان للسلطة، بمناسبة وبدون مناسبة.

تلتقي الروايات الثلاث على تشكيل أسطورة الفنان الذي جن ومات حرقاً، وتتواتر بينها نوازع نفسية من الإنكار والتنميط والحجب والتحوير والتبجيل والاحتماء. كل واحدة تأخذ منها ما تريد، ويعاد إنتاجها وتستعيد طاقاتها في السنوات الأخيرة، وعقب بدايات الحراك الشعبي في سوريا على وجه الخصوص. ما سيأتي الحديث عنه لاحقاً.

الفن، إذن، في النظام الشمولي، أداة أساسية لا استغناء عنها في بناء أسطورة “القائد الخالد”. الفن، إذن، ضرورة حاسمة في بناء وترسيخ الاستحواذ على السلطة الكلية وتأمين التغذية المستمرة لها، وفي هذه العملية تفاعلات داخلية وامتيازات للفنانين تخضع لرقابة وتحكم كبيرين، وتؤثر في عملية إنتاجهم الفنية وتؤدي إلى اللجوء إلى التعمية أو التحايل اللغوي لتمرير مقولات ممنوعة عند من لا ينصاع كلية للخطاب العقائدي الحاكم. النتيجة، على كل الأحوال، تتبدى غموضاً واغتراباً وتحليقاً في عوالم مغرقة بالذاتية وفي طلاسم إنشائية تحاول تلبّس هيئة خطاب فني، لكنه بالضرورة، متعال على الواقع والناس؛ يفاقم الفجوة المقيمة بين العمل الفني والجمهور الذي يستهدفه، وينحصر وصوله إلى نخبة ضئيلة مرفهة ومتجانسة وغير معنية، بأغلبها، بأكثر من التمتع بجماليات بصرية وبامتيازات المنعمين بحظوة أهل الحكم. بكلام آخر، يؤدي خيار التعايش وتجنب المخاطر في ظل النظام الشمولي إلى تكريس إكراهات الفن جميعها وإبقائه عالقأً في تهويمات إنشائية، تختزله إلى نتاجات تزينية مغتربة عن الواقع والناس.

العقلانية أو”العقلاء”، في الأوساط الثقافية والفنية في “سوريا-الأسد”، فهموا اللعبة؛ وتمكن معظمهم من التعايش معها أو تجنب الاصطدام المباشر بها، في أحسن الأحوال، على مدى العقود الماضية من الحكم العقائدي لسوريا.

ماذا سيكون مآل فنان “مجنون”، لم يفهم هذه الآلية وكيفية عملها، غير الاصطدام الدائم والارتطام القاتل

مع هذه الماكينة الهائلة المهيمنة!؟ ما يسمح بافتراض أن السكينة لن تتحقق له أبداً!

يغدو حيوياً الآن البحث في علاقة الفنان، مع الجهاز السلطوي، وتالياً مع خطاب السياسة الشمولية، ومرة ثانية، حسبما تعرضه الروايات من جهة، وحسب بعض الآراء التي عبّر عنها الفنان في نصوص متوفرة لحوارات أو كتابات متفرقة ومتباعدة زمنياً، ويمكن هنا، أن يشكل معرض “في سبيل القضية” الذي يجسد التحول الفكري الأعنف في مسيرته الفنية وما أثاره من جدل مدخلاً معقولاً!

كتب أحد النقاد في مجلة الطليعة السورية التي كانت تصدر عن دار البعث:

“..المعرض قبل كل شيء تجربة شخصية، يصور لنا فيها رأيه بالمثقفين وزيف تجربتهم، ويحكم عليهم جميعاً بأنهم خانوا القضية، وهو في الوقت ذاته يصور لنا بأشكال مرعبة شعبنا الطيب البسيط.. إنه لا يصور لنا البرجوازي ببشاعة ولا الرأسمالي بحقده، بل يصور لنا وجوه أبناء “قوات العاصفة” ببشاعة نكرهها، مع أن المفروض أن يصورهم بطيبة نجلها، لأنهم يموتون في سبيل قضية يؤمنون بها، وقد اختاروا موتهم فلا معنى للبشاعة في وجوههم…”.

بينما تكتب بيانكا ماضية في 2009:

“.. لؤي لم يعبرعن تنبؤ بنكسة تصيب البلاد، بل كان شديد الثقة بقوة النظام وقدرته على التصدي لأي عدوان، مستمداً هذه الثقة من جلساته مع رجال السلطة من مدنيين وعسكريين..”.

أما الفنان سعد يكن فيكتب في 2003:

“.. أعتقد أن كل إنسان يتذكر لؤي كيالي يدرك تماما الإساءات التي وجهها إليه النقاد، والأصدقاء بصورة خاصة، ودون ذكر أسماء. فبسبب تقديم معرضه في سبيل القضية ورفض جماعة حركة 23 شباط لانتسابه إلى الحزب، لأنهم اعتبروا أن “ابن الكيالي” لا علاقة له بالنضال، والثورة بحاجة إلى طبقة عاملة، وليست بحاجة إلى بورجوازيين وأرستقراطيين على طريقة لؤي كيالي. ضمن تلك المرحلة كانت هذه هي المفاهيم السائدة..”.

ويقول صهره، فاضل السباعي:

“.. لم يكن لؤي في ذلك بعيداً عن قلب السلطة منذ 1963، التي منحته الرعاية في أيام محنته بالقدر المتاح. وفي مكان آخر يضيف: “.. مرة قرأت في صحف العاصمة ما أشفقت منه على لؤي، فأخذت سماعة الهاتف، وناشدتُ المحرر: هل تريدون أن تُعيدوا في 1976 ما ارتكبتم بحق لؤي في 1967؟! ولم يغلق المحرر الهاتف في وجهي، بل أغلق باب التهجم دون الأقلام المتهوّرة. المفارقة أن هذا المحرر نفسه كان واحداً ممن أساؤوا إلى لؤي عند إقامته معرضه “في سبيل القضية”، بأن كتب في صفحته بحروف مؤذية: رسام كلاب سفارات أبو رمانة يريد أن يعلمنا الاشتراكية! وذلك حين كانت الاشتراكية متطلَّعَ الأنظار ومحطَّ الآمال”.

في الأجواء السياسية والثقافية، مطلع الستينات، المشحونة بالحماس القومي والأفكار الوطنية، كانت تدور النقاشات حول مفاهيم الفن للفن، والفن للجماهير، ويذكر بعض مجايلي لؤي كيالي أنه كان في فترة ما مفتوناً بالأحزاب وبالخطاب القومي والتحرري لتلك الأيام. يبدو أن لؤي كيالي قد صدّق، كما فعل كثيرون آنذاك، هذا الخطاب، لكن صدق التحامه بالحياة وبالقضية وبعذابات الناس لم يشفع له، إن لم يكن هو جرمه الأكبر!

وربما لم يكن لـ”أسطورة” لؤي كيالي أن تكتمل بدون ضياع، أو تضييع، قبره.. ففي تشييعه الذي تم بحضور رسمي وشعبي، ووري الثرى بدون أن تُترك أية علامة تميز مدفن الفنان، فضاع بين ما يزيد على خمسين ألف قبر في مقبرة الصالحين بحلب! (كما يكتب الفنان سعد يكن). وهكذا، بدون أي أثر مادي له، يغدو وجوده أثيرياً وكذلك قصته.. يغدو، بكلمة واحدة، أسطورة!

كتب صلاح الدين محمد وبعد أيام قليلة على وفاة لؤي كيالي هذه الذكريات:

“.. أخبرني لؤي مرة بأن أحد النقاد قد ركله بقدمه في دمشق في الستينات وهو يصعد الدرج وقال له – إنني الذي رفعتك وخلقت منك فنانا وأنا الذي سأجعلك تدفع الثمن وأنزلك إلى الدرك الأسفل- .. ورغم ما في هذا الكلام من إجحاف بحق فناننا فإن ذلك كان يعكس العقلية المسيطرة وقتئذ..

ويخبرني لؤي بالأحداث التالية أسجلها بحرفيتها:

لم أبع بالطبع من معرض في سبيل القضية ولو لوحة واحدة.. بل مزقتها جميعا.. ومررت بلحظة إفلاس كاملة.. وكان معي عشرون قرشا حينما جلست في مقهى الهافانا وأنا جائع منذ يومين.. كنت أنتظر إنسانا لا أعرفه.. ولكن أحدا لم يأت– انتظار فورييه – كنت بحاجة إلى فنجان قهوة، وسيجارة فتركت العشرين قرشا على الطاولة وغادرت.. وتذكرت بأني قد رسمت عدة لوحات رائعة للمسيح فتوجهت إلى الكنيسة لأقابل أحد القساوسة – الحديث عن دمشق – وانتظرت طويلا حتى جاء ليعدني إقراض مبلغ غدا، ولكني لم أرجع.. وتذكرت بأني رسمت لوحة عن اللاجئين الفلسطينيين عرضت في كثير من دول العالم – ثم ماذا؟ 1965 – فتوجهت إلى منظمة التحرير علني أحصل على عقد فأخبرت بأنه علي الانتظار لأن الأمر يحتاج إلى ترتيبات معينة.. فغادرت إلى الفندق البسيط في المرجة وعلي ديون مستحقة من صاحب الفندق ولا يقدمون لي القهوة أو أي شيء آخر.. وفي صباح اليوم التالي وأنا أغسل وجهي قدم رجلان طلبا نقلي إلى بيت عمتي في حلب.. فاعتذرت، فأجابا بأنه لا موجب للاعتذار ويجب أن تغادر معنا فورا ودون أية مقاومة.. فطلبت منهم أن أشلح بيجامتي فرفضوا وساقوني إلى السيارة ووصلنا إلى حلب حيث يقع بيت عمتي قرب الطريق العام – بستان زهرة .. – ولما مررنا بالقرب من المنزل قلت لهم : أشكركم لقد وصلنا فقالا بأن هذا ليس بيت عمتك.. إنك لا تعرفه.. ونحن سندلك عليه.. وقاداني إلى شمال حلب إلى حيث مستشفى الأمراض العقلية.. وكان لؤي يذكر هذه الأحداث بمرارة رهيبة ويضيف:

وبعد فترة خرجت من المستشفى.. ولكن بعد مدة زمنية أخرى وأنا في طريقي إلى دمشق بسيارة أجرة مع أشخاص لا أعرفهم وامرأة تجلس في الصف الأمامي.. بدأت أسمع همسات ومن ثم وجهت كلمات بذيئة ومحرجة للسيدة.. فأردت الدفاع عن المرأة وتركها وشأنها ولكن الجميع بدأوا يوجهون إلي الشتائم والتنبيهات.. ولما وصلنا إلى سراقب توقفت السيارة عند مخفر سراقب ونزل أحد الركاب مع السائق إلى الشرطة وجلبوا واحدا قادني إلى المخفر وهناك قالوا لي أيها المجنون.. وبدأوا يشتمونني.. بل أن أحدهم ضربني بأخمص البندقية وآخر ضربني على وجهي ووضعوني في النظارة.

وبات لؤي في النظارة وحيدا وعند الصباح يبدأ يتأمل السهول الفسيحة والعمال والفلاحين والأطفال يذهبون إلى أعمالهم.. وبدأ يتذكر لوحاته التي تسطر حياتهم وبؤسهم وشقاءهم..

يأتي شرطي يقوده من النظارة إلى سيارة باص تتجه إلى حلب ويجلس بجانبه الشرطي وينطلق الباص ليتوقف بعد قليل ويرمي جسد إنسان مغطى بالدم إلى أرض الباص ويدخل معه أشخاص يحاصرون الجثة بأقدامهم.. ويقول لؤي لي:

– لم أستطع أن أميز إن كان الشخص حيا أو ميتا.. وبدأت أتأمل منظر الدم الساخن الغزير على وجهه.. وبدأ الدم يغطي كامل مساحة العين عندي ولم أعد أرى سوى مساحة حمراء واسعة.. وغبت تماما عن الوعي ولم أعد أتذكر شيئا على الإطلاق.

لم أصح إلا في بيروت.. إذ وجدت نفسي فجأة أسير في شارع الحمراء وحيدا.. ويفاجئني إعلان عن معرض لفاتح المدرس في غاليري وان.. فأشتري زهرة وأضعها على الإعلان.. وأمضي .

ويعرف بعدها بأن الدكتور علاء الدين دروبي قد قام بتطبيبه طوال تلك المدة.. وأن حالته قد تحسنت تماما..

وبدأ الرسم ويقيم له الدكتور علاء الدين دروبي معرضا في منزله في بيروت عام 1972.. وتباع جميع أعمال المعرض ويقبض لؤي – 16 ألف ليرة لبنانية – ويحملها معه إلى دمشق وهو يفكر مليا.. ويذهب إلى مقهى الحجاز في دمشق – يأخذني لؤي إلى المقهى نفسه عام 1974 أثناء معرضه في دمشق صيف ذاك العام.. ويقول هذا هو المقهى الذي أخبرتك عنه يوما- … ويجلس في المقهى ويطلب فنجان قهوة.. وبدأ يتأمل المبلغ الموضوع في المحظفة أمامه وينتقل ببصره إلى المارة والجالسين يسحبون آخر نفس أركيلة… ويشعر في تلك اللحظة بأن المادة لا يمكن أن تغير شيئا.. ويتذكر أيام الإفلاس والحرمان والقهر.. فيقوم تاركا المحفظة التي بداخلها – مبيعات معرضه – ..يتركها على الطاولة ويمضي.

وفي اليوم التالي.. عندما يأتي لؤي إلى المقهى ليشرب فنجان قهوة.. يرحب به المضيف.. ويقدم له فنجان قهوة ممتازة.. وعندما يرغب لؤي في الدفع يعتذر المضيف.. ويقول هذه القهوة ضيافتنا.. ولن نقبل الثمن…!!”.

(صلاح الدين محمد- مأساة لؤي كيالي من البداية وحتى النهاية كفنان وكإنسان- جريدة الثورة السورية – الملحق الثقافي- 1979-01-03)

لو أخرجنا هذه الكلمات للؤي كيالي من سياقها الشخصي، لأمكن أن تؤخذ على أنها وصف ليوميات سوريا والسوريين هذه الأيام؛ إنها تنقلنا مرة واحدة إلى الآن وهنا!

فماذا عن الفن اليوم، وماذا عن هذا التمرد المجتمعي الذي يزلزل الكيان السوري والذي يزعزع، لأول مرة منذ نصف قرن، أسس النظام الحاكم ويهدد بتقويض بنيته؟ كيف تتبدى العقلانية والجنون في مساقات الفن التشكيلي اليوم؟

السؤال شائك ويتطلب النظر فيه أن نبتعد قليلاً عن المشهد وأن نلملم أجزاءه. ما يمكن قوله الآن لا يتعدى تأملاً سريعاً، لا يدعي الإحاطة ولا يضع فرضيات، وإنما يتأمل بعض النماذج وبعض المفارقات في ضوء، وبتأثير، انطباعات نموذج لؤي كيالي، الذي يعاد الالتفات إليه مجدداً.

يشغل الفن اليوم دوراً استثنائياً في الحراك السلمي للشارع السوري… يبدو أن السوريين وجدوا فيه أداتهم القوية ليقولوا ما يرغبون. ظهر قول جديد ووظيفة جديدة لم تعهدها الحياة الفنية في سوريا طوال عقود؛ الفن لغة الناس في التعبير، والفنان هو كل وأي إنسان.

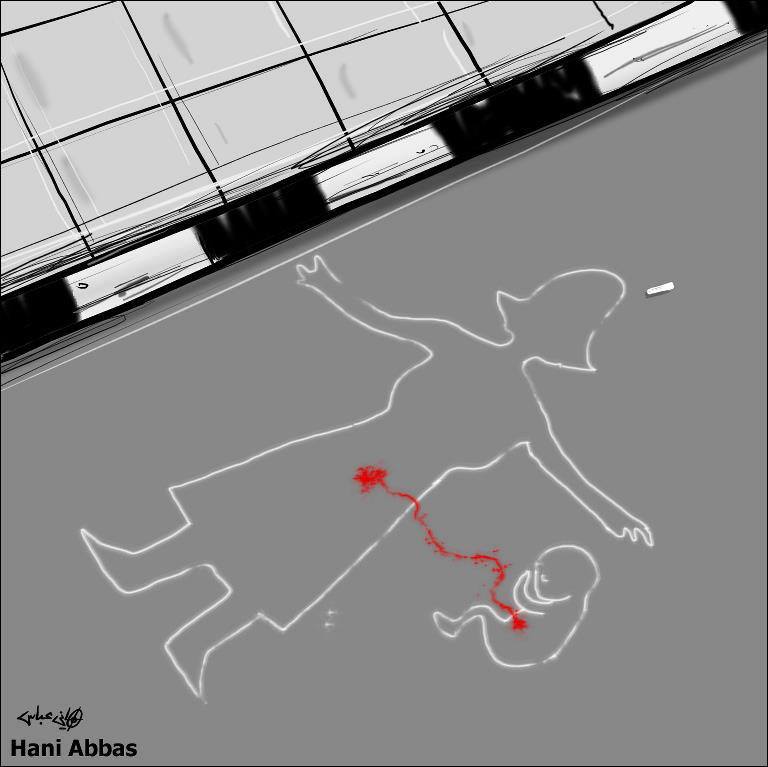

بعض الفن، هذه الأيام، يحاول أن يحمي ما تبقى من عقل أو عقلانية أمام جنون الموت وجنون القتل الذي يعصف بالبلد وبالناس..

بعض الناس يكتشف، من جديد، في أعمال لؤي كيالي ما يعبر عن مكابدات السوريين في هذه الأيام، ما يغري على النظر إلى الأمر، مجدداً، بعين الأسطورة والقيامة. أحب لؤي شخصية السيد المسيح ورسم له عدة أعمال!

هي قيامة جديدة، إذن، لأعمال لؤي كيالي!

ما هو مؤكد، أن الفن لم يبقَ خارج ارتدادات الزلزال الذي يعصف بالكيان السوري..

ما هو مؤكد، وليس صدفةً أبدأً، أن تبدأ ثورة السوريين بتمزيق “الفن” الذي يمجد الطاغية وتحطيم تماثيله ودوسها بالأقدام..

هل لنا أن نمني النفس بأن الفن قام؟

أما الشعب السوري فقد قام… حقاً قام!

*فنان تشكيلي – الجولان السوري المحتل