التحرّر من الدولة أو الحرب الأهلية العالمية/ أحمد بيضون

تفيد إجالة النظر السريعة في أمر هذا العالم الذي ودّع المجتمعات المتجانسة الهوية وبات مسكوناً بالفوارق من أقصاه إلى أقصاه أن الدول القديمة نسبياً والوفيرة الموارد كانت الأقرب إلى استبقاء قدْرٍ من الاستقرار السياسي أتاح لها، في الأقلّ، اجتناب الحروب الأهلية (أو اجتناب تجدّدها) وحفظ وحدتها السياسية. وعلى التعميم، اتّسمت الأنظمة السياسية في هذه الدول، وبعضها دول هجرة ذات مجتمعات كثيرة الكسور، باستبقاء سلطةٍ مركزية قويّة وبرفض الاعتراف بالمكوّنات الدينية أو الإثنية أو اللغوية على أنها مكوّناتٌ سياسية للبلاد يستقلّ كلّ منها، بصفته هذه، بتمثيله في الدولة. صحيح أن هذا الضرب من التنوّع روعي، في كثير من الحالات، باعتماد الفدرالية أو الكنفدرالية، وهذان نظامان يقومان على الاعتراف بحدودٍ إقليمية تستوي ضمن كلّ منها هذه الجماعة أو تلك أكثرية. ولكن الحقوق المترتّبة على الاستقلال الذاتي للإقليم تُمنح للأكثرية وللأقلية معاً دونما تمييز. وحين نصل إلى حقوق المواطن لا يعدّ الانتماء الإثني أو الديني أو الجنسي، إلخ.، لهذا الأخير موجباً لحقٍّ ولا يعدّ حاجباً لحقٍّ بطبيعة الحال. في هاتين القاعدتين المتعلقة إحداهما بالجماعة والأخرى بأفرادها ما يمثّل الفارق بين هذا النوع من الأنظمة وبين الأنظمة الموصوفة بالـ»تعدّدية» حصراً.

ذاك فارق ليس بالهيّن. فهو أساس أوّل (وإن لم يكن وحيداً) للحؤول دون التبلّر السياسي المفرط للجماعات «الثقافية»، كلّاً على حدة، ودون تمهيد الأرض للتنازع الأهليّ بالتالي… وفي نطاق الخيار «المواطنيّ» هذا تُستبعد «المحاصّة» ضماناً لحقوق الأفراد والجماعات ويستعاض عنها بهياكل مؤسّسية متكاملة الأنواع والتخصّصات تردع التمييز. وبقطع النظر عن درجة الاختيار أو الاضطرار في استبعاد الخيار المواطني واعتماد نظام «اقتسام السلطة» صيغةً لإدارة التعدّد وتغليب «التوافق» آليةً لعمل النظام، فإن معظم الدول التي اعتُمد فيها المبدأ التوافقي سجّلت فشلاً إستراتيجياً في حفظ تماسكها واجتناب العنف بين مكوّناتها وتحقيق قدر من الفاعلية والاستقلال في حكم نفسها وإدارة شؤونها.

ومن البدء، شدّدت الأبحاث الجادّة التي تناولت هذه الفئة من الأنظمة على أن التوافقية يجب أن تعتبر محطّة انتقال للنظام نحو بناء متدرّج للأمّة. فقد كان الخوف ماثلاً من التصلّب الاجتماعي السياسي لكلّ من المكوّنات إلى حدّ يؤول إلى تفاقم أسباب النزاع بينها وإلى إطاحة الوحدة. وكان التفاوت في الحقوق وفي المكانة بين المكوّنات أوّل ما يرجّح هذا التوجّه. وكان بين أسبابه، في بعض الحالات، وجود أقطاب في الخارج توجد لها أو ترتجل لنفسها عواملَ مجانَسةٍ لهذا أو ذاك من المكوّنات فتأخذه تحت جناحها وتنحو إلى مضاعفة ثقله في موازين بلاده الداخلية إلى حدّ يفوق بكثير ما تؤهله له إمكاناته وحجمه وتُدخله من ثمّ في منازعات شتّى يساندها فيها أو يخوضها بالنيابة عنها.

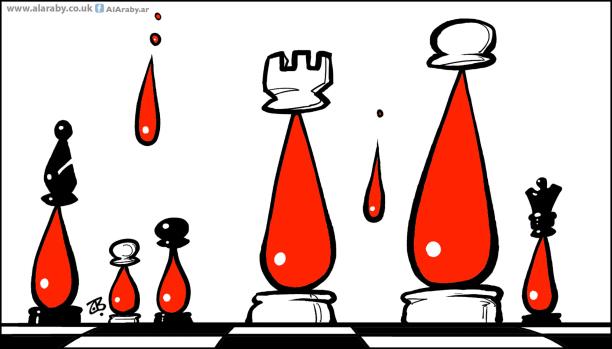

على أن العنف بين أطراف الداخل، حين يغلب الجنوح إليه، يضطلع بالدور الحاسم في ما نسمّيه «غصب الفوارق». أي في تحويل الاختلاف إلى عداوة. فالعنف يبدأ عادةً من قلّة مصمّمة في الجماعة ويفرض نفسه على كثرة ترفضه فيها ثم يروح يستمدّ وقوده من نفسه: من تصعيده ومن تصعيد الردّ عليه. هذا العمق الجديد الذي يمدّ به العنف حدود الجماعة، مستفيداً ممّا يلقاه من حوافز داخلية وخارجية، ينتهي إلى إجهاض مشروع الأمّة أو إلى شلّه. ولنُشِر ههنا إلى أن ما يتعين فهمه بلفظ «الأمّة» بات، مع استشراء التنوّع في المجتمعات، بعيداً كلّياً عن معاني «التجانس» بوجوهه المختلفة: من عرقية ودينية وثقافية وغيرها. بل إنه يمكن القول أن مصطلح «الدولة-الأمّة»، حين يفهم بمعناه الأصلي، قد أصبح، في عالم اليوم، اسماً لغير مسمّى يبقيه في الاستعمال ما للمصطلحات الكبرى من نوعه من قابلية للاستمرار بعد تغيّر مسمّياتها. وإنّما يفهم بالأمّة في عالم اليوم، على التغليب، جماعة المواطنين الخاضعين لنظام الدولة الحقوقي والممتّعين بحمايتها والساعين في مشروع بناء مجتمعي متعدّد الوجوه والتوجّهات في نطاق الدولة شعباً وتراباً.

وأمّا أهمّ ما يمهّد للعنف، في الداخل، أو يثمره العنف متى اشتدّ وانتشر فهو مصادرة الجماعات لوظائف اجتماعية مختلفة هي الرافعات التي يفترض أن تسعف الدولة في ما يقع على عاتقها من عمل التوحيد وبناء الأمّة. هذه المصادرة تدفع الجماعات في اتّجاه تبلّر يزكّي التباعد ولكن لا يخفّف من أسباب التنازع. وفي العقود القريبة الماضية، زكّى هذه المصادرة ظرفٌ عالمي هو ظرف النزوع إلى اعتبار ما يسمّى «دولة الرعاية» آفةً يجب الخلاص منها. والحال أن «دولة الرعاية» هذه هي أفعل ما يواصل حمل وحدة المجتمع في أقطارٍ خرجت من مرحلة الاتّحاد المفروض أو المفترض في وجه السيطرة الاستعمارية. هي تتولّى ذلك إذ تتولّى أدواراً قيادية في التعليم وفي الصحة وفي الإسكان وفي التشغيل، إلخ. وهي تتخلّى عن ذلك حين تنتزع منها هذه الأدوار أو تنحو، هي نفسها، نحو التخلّي عنها. الحال أيضاً أن دولة الرعاية كانت منخورة، في كثرةٍ من مواطنها ومرافقها، بالفساد والهدر. ولكن هذا المريض الغالي لم يحظَ بعلاج جادّ بل تُرك للطامعين في وظائفه يعاقبونه على مرضه بإعدامه.

والحاصل أنه بعد أن يستتبّ «التحرير» أو «اللبرلة» يعود العَلَم والنشيد الوطني وأجهزة القمع المختلفة غير كافية لحفظ ما سبق إرساؤه من الوحدة ناهيك بالرقيّ بهذه الأخيرة إلى الطور المأمول. عند إدراك هذا الواقع يغدو غير مباغتٍ أن يوافق التوحيدُ العولمي سيادةَ الهويّات الفئويّة مع رسمٍ جديد لحدود السيادة العَقَدية مختلفٍ جدّاً عن رسم العولمة لحدود السيادة الاقتصادية ولكنه لا يقلّ عنه فتكاً بسيادة الدول. يثمر ذلك تفكّكَ المجتمعات إلى مكوّناتها «الأوّلية» بعد أن يكون عمل التسييس قد منحَ هذه المكوّنات قيافةً جديدةً تَضافَر في تشكيلها الداخل والخارج.

وأمّا الاسم العامّ لهذا الذي تتضافر في تحصيله «دواخل» و»خوارج» كثيرة، متراتبةٌ ومتراكبة، فليس سوى مشروع «الحرب الأهلية العالمية». والظاهر أننا حصّلنا لبلادنا نصيباً غير قليل من ماجَرَياته. والظاهر أيضاً أنّه لا يزال في مراحله الأولى. وأمّا دول المواطنة فتحتاج إلى قوى تحمل همّها وإلى ظروف تواتي تكوّنها. فما هذه؟ وأين تلك؟

كاتب لبناني

القدس العربي