الثورة السورية: نحو المقاومة المسلحة وتأجيج الصراع الدولي

مركز الجزيرة للدراسات

في منتصف هذا الشهر، تكمل الثورة السورية عامًا كاملاً منذ اندلاعها في صورة حركة احتجاج صغيرة بمدينة دمشق. والواضح اليوم، حتى بين أوساط مسؤولي نظام الحكم السوري وأنصاره، حسب تقارير، أن الطريقة التي تعامل بها النظام مع المظاهرات المبكرة في دمشق ودرعا كانت السبب الرئيس خلف تطور الحراك الشعبي من تيار مطلبي محدود إلى ثورة واسعة النطاق، تنادي بسقوط النظام واقتلاعه من جذوره.

بدأ خطاب النظام بتجاهل الحركة الشعبية وإنكارها؛ ثم انتقل إلى اتهامها بأنها ليست إلا مجموعات إرهابية تنتمي إلى السلفية الراديكالية ومنظمة القاعدة؛ إلى أن وصل إلى وصفها بالمؤامرة العربية والدولية. وفي كل الحالات، اعتمد النظام سياسة قمع دموي ضد المتظاهرين، بهدف إيقاع الهزيمة بالثوار. وقد ظلّت خطوات الاستجابة الإصلاحية التي أقدم عليها النظام جزئية وبطيئة وأصغر بكثير من حجم الحراك الشعبي ووطأة آلة القمع ووحشيتها، ومتأخرة إلى حد كبير.

جاء تبلور قوى المعارضة السورية لاحقًا للحراك الشعبي، وقد شاب خطواتها الكثير من الاضطراب والانشغال بمحاولة التوصل إلى توافقات وتحديد إستراتيجية عمل، فنجحت أخيرًا في تشكيل المجلس الوطني (أكتوبر/تشرين الأول 2011)، الذي سرعان ما اكتسب شرعية شعبية واعترافًا واقعيًا، عربيًا ودوليًا. ولكن حركة المجلس وقدرته على تقديم رافعة سياسية وإنسانية لقوى الثورة، تظل أقل نسبيًا من حجم الحراك الشعبي وطموحاته، ومن هجمة النظام الدموية على شعبه. مع نهاية العام الماضي، بدا واضحًا أن وحدات الجنود والضباط المنشقين عن جيش النظام، التي أعلنت عن تشكيل نفسها كقوة عسكرية معارضة باسم الجيش السوري الحر في يوليو/تموز 2011، أصبحت رقمًا بالغ الأهمية في معادلة الصراع بين القوى الشعبية ونظام الحكم. ولكن إمكانيات الجيش الحر وقدراته التنظيمية لم تزل محل تساؤل.

وبالرغم من العنف البالغ الذي وظَّفه النظام في محاولاته المتكررة لقمع الانتفاضة الشعبية، فإن المواقف العربية والدولية من الأزمة السورية لم تزل بطيئة ومرتبكة، ولم ترقَ لسابقتها في ليبيا مثلاً. وأحد أبرز أسباب تعقيد الأزمة والعجز عن التعامل الفعّال معها أن سوريا تحولت إلى ساحة صراع محتدم بين القوى الإقليمية والدولية.

فيما يلي محاولة لقراءة الأزمة السورية في نهاية عامها الأول من خلال فحص عناصرها وقواها المختلفة، ومحاولة لاستشراف الاتجاه الذي يمكن أن تأخذه الأزمة خلال الفترة القصيرة القادمة.

النظام: لا صوت يعلو على صوت الرصاص

لم يغير النظام مقاربته للحركة الشعبية، ولو قليلاً، طوال الأشهر الاثني عشر الماضية. وقد ارتكز موقفه من البداية على مواجهة الحراك الشعبي بالأجهزة الأمنية، وقوات الجيش الأكثر موالاة، وبعناصر ما بات يُعرف بالشبيحة، وهي ميليشيات شكَّلها ويديرها أبناء عم الرئيس الأسد، ويتعهدها ماليًا رجال أعمال موالون للنظام. ولكن الواضح خلال الشهرين الماضيين، وخاصة بعد أن تصاعد مستوى العنف الموجه للأهالي وتصاعدت نشاطات وحدات الجيش الحر، أن النظام أصبح أكثر حذرًا في نشره لوحدات الجيش التي يغلب على تكوينها الجنود السنة؛ ففي كل مرة تُنشر مثلُ هذه الوحدات في المناطق المشتعلة، تقع انشقاقات واسعة عن الجيش. وهناك تقارير تفيد بأن الفرقة الرابعة، التي يُعتقد أنها أكبر من فرقة بكثير، وربما يزيد تعدادها عن المائة ألف جندي، والمشكَّلة من أغلبية علوية ساحقة ويقودها شقيق الرئيس، ماهر الأسد، باتت أداة النظام الأساسية في اقتحام المدن الثائرة.

وإلى جانب الإجراءات الأمنية، أقدم النظام على اتخاذ إجراءات إصلاحية، مثل إلغاء حالة الطوارئ وتغيير الحكومة، لكنها ظلّت أقل بكثير من التصاعد الحثيث في الحركة الشعبية ومطالبها. والأهم أن هذه الإجراءات لم تنعكس على أرض الواقع في أي صورة من الصور؛ فلا تغيير الحكومة أنتج تغييرًا في سياسة النظام، ولا إلغاء قانون الطوارئ وضع حدًا لاعتقال عشرات الآلاف وتعرض الكثير منهم للتعذيب، بل وللموت تحت التعذيب.

ويُعتبر الدستور السوري الجديد، الذي صاغته لجنة شُكِّلت بقرار من الرئيس، بشار الأسد، أكبر خطوة إصلاحية أقدم عليها النظام. لكن الملاحظ، أن الاستفتاء عليه في نهاية فبراير/شباط 2012 جرى على خلفية من تصاعد هائل في حجم العنف وهجمات قوات النظام على مدينة حمص ومناطق متعددة من ريف حماة، ودعوات من المجلس الوطني للشعب السوري بمقاطعة الاستفتاء. إلا أن الدستور الجديد، على أية حال، لا يعد بتغيير جوهري في نظام الحكم؛ ففيما عدا إسقاط نص المادة الثامنة المتعلقة بقيادة حزب البعث للدولة والمجتمع، فإنه يؤكد على سلطات رئيس الجمهورية الواسعة على كافة أفرع الدولة الرئيسية، بما في ذلك القضائية والتنفيذية والمؤسسة العسكرية، ويوحي بإمكانية بقاء الرئيس الأسد في الحكم لأربعة عشر عامًا أخرى بعد نهاية ولايته الحالية. بمعنى أن التعددية السياسية التي سيسمح بها الدستور الجديد تتعلق برئاسة الحكومة، التي ستظل صلاحياتها محدودة في إطار من نظام رئاسي محكم.

بيد أن أحد أبرز المتغيرات في وضع النظام خلال الفترة منذ نهاية 2011، كان بداية التطبيق الفعلي والشامل لحزمة العقوبات التي فرضتها كل من الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي. ويمكن القول: إن الاقتصاد السوري دخل الآن في مرحلة من الشَّلل، بعد توقف معظم أنشطة الاستيراد والتصدير. وبالرغم من أن تراجع قيمة الليرة السورية بأكثر من أربعين بالمائة عن قيمتها الأصلية يُعتبر مؤشرًا خطرًا بالفعل؛ فقد كان يمكن أن تتراجع العملة بما هو أكثر من ذلك لولا أن معدل الواردات السورية قد تراجع هو الآخر. لكن ما يحافظ على قدرة النظام على الفعل، ماليًا وعسكريًا، هو المساعدات المالية الإيرانية، وإمدادات الطاقة العراقية، وإمدادات السلاح والذخيرة القادمة من روسيا. ولأن مصير النظام بات مرتبطًا على المستوى الإقليمي بموقف طهران وحلفائها في العراق ولبنان، فالمؤكد أن نفوذ إيران في سوريا وصل إلى مستويات غير مسبوقة.

المجلس الوطني السوري: تحدي الوحدة والمقاومة المسلحة

حقق المجلس الوطني منذ تأسيسه في أكتوبر/تشرين الأول 2011 عددًا ملموسًا من الإنجازات؛ فقد نجح في بناء بنية تنظيمية متماسكة عمومًا، آخذين في الاعتبار أن المجلس يضم عددًا كبيرًا من القوى السياسية المختلفة والشخصيات والنشطاء الذين لم يسبق لهم العمل معًا. كما أن الدعم الشعبي الذي تحقق للمجلس عند إعلانه، والاضطراب في مواقف هيئة التنسيق (التحالف المعارض المنافس للمجلس الوطني)، والشبهات المثارة حول الهيئة وعلاقة بعض المنضوين في إطارها بالنظام، مهد الطريق لأن يصبح المجلس الممثل الأكثر مصداقية للحركة الشعبية السورية.

بيد أن الدعم الشعبي للمجلس، وتماسكه الداخلي، ما لبثا أن تراجعا؛ فمن وجهة نظر الشارع السوري وقطاع واسع من النشطين في الداخل، لم يستطع المجلس أن ينجز الشيء الكثير من ناحية كبح آلة القمع الموجهة ضد المدن الثائرة، كما أنه لم يُولِ اهتمامًا كافيًا للحاجات الإنسانية للمناطق المحتجة، حيث يسقط العشرات يوميًا بين قتلى وجرحى. ومن ناحية أخرى، فإن هوة متسعة باتت تفصل بين المكتب التنفيذي، الذي يحمل مسؤولية القيادة اليومية، من جانب، والأمانة العامة والهيئة العامة للمجلس، من جانب آخر. هذا، إضافة إلى أن ثمة من يرى أن رئيس المجلس، د. برهان غليون، مصمم على البقاء في موقعه، بالرغم من الاتفاق المسبق على مبدأ التداول على موقع الرئيس.

والارتباك الرئيسي لقيادة المجلس، تمثل في إهماله، منذ الشهور الأولى التي تلت تأسيسه، ظاهرة الجيش السوري الحر، مما خلق فجوة متسعة من الثقة بين قيادة المجلس والضباط الذين يرون أنفسهم قادة للجيش الحر؛ فطوال الفترة الأولى من عمر المجلس، ساد اعتقاد في أوساطه القيادية أن عسكرة الثورة ستؤثر سلبًا على مصيرها، وأن ليس ثمة ضرورة لتعزيز وضع الجيش السوري الحر. ولم يعلن المجلس الوطني عن تشكيل مجلس عسكري، إلا في نهاية فبراير/شباط 2012، لتنظيم العلاقة مع الجيش السوري الحر، ومحاولة توحيد المجموعات المسلحة المتعددة، المنتشرة في أنحاء البلاد، والتي باتت تلعب دورًا كبيرًا في ساحة الثورة.

مظاهر التراجع المختلفة في أداء وفعالية المجلس، أدَّت في الأيام الأخيرة من فبراير/شباط 2012 إلى بروز مجموعة العشرين داخل المجلس، التي يقف على رأسها المحامي والمناضل الحقوقي البارز هيثم المالح، ويبدو أنها ستحاول تشكيل مركز ثقل مواز لقيادة المجلس الحالية، بالرغم من توكيدها على أنها لن تنشق عن التنظيم. وبغض النظر عن الأسباب خلف مثل هذه الخطوة، فالمؤكد أنها ستثير شكوكًا إضافية حول تماسك المجلس ومصداقيته. وربما كان الإعلان عن تشكيل المكتب العسكري محاولة من قيادة المجلس للاستجابة للانتقادات الموجهة لأدائه واحتواء أصوات المعارضة الداخلية. ولكن المؤكد أن المجلس يحتاج جهدًا أكبر لتوكيد موقعه كممثل حقيقي وجاد وفعال للحركة الشعبية، وقائد لحركة الثورة.

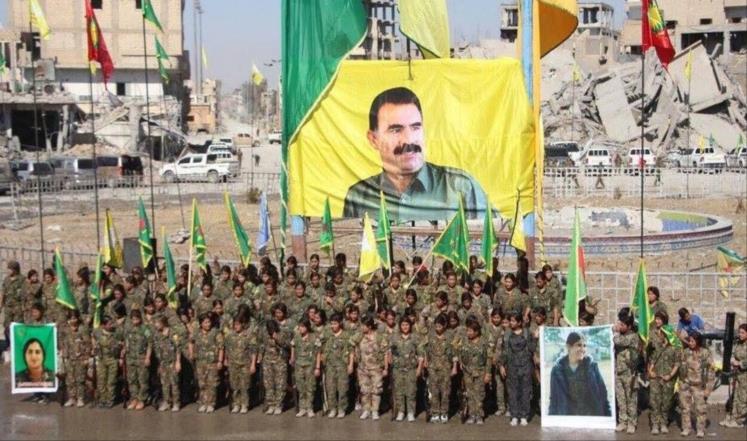

الجيش السوري الحر: معضلة التسليح والقيادة السياسية

كانت بداية الجيش السوري الحر صغيرة عندما أعلنت مجموعة قليلة من الضباط المنشقين، بقيادة العقيد حسين هرموش، عن تأسيسه في منتصف صيف العام الماضي. وقع هرموش بعد ذلك في قبضة الاستخبارات السورية، في عملية يبدو أنها خُطِّطت من قِبل عميل محلي للمخابرات التركية في المنطقة الحدودية مع سوريا؛ ولا يُعرَف مصير هرموش حتى الآن. وقد برز العقيد السابق في القوات الجوية رياض الأسعد، رفيق هرموش وأحد أوائل الضباط المنشقين، ليخلفه على رأس مجموعة الضباط السوريين في منطقة الحدود التركية-السورية، التي تعتبر نفسها قيادة الجيش الحر.

خلال الأشهر الأخيرة من 2011، تزايدت معدلات الانشقاق عن الجيش السوري، وبادرت مجموعات الضباط المنشقين إلى تشكيل كتائب باسم الجيش الحر في مختلف مناطق البلاد، بما في ذلك بلدات ريف دمشق، ومدن محافظة درعا، ومدينة حمص وريفها، ومدينة حماة وريفها، ومدينة حلب وريفها، ومدينة إدلب وريفها، ومدينة دير الزور وريفها، يقودها عادة الضابط الأرفع رتبة بين الضباط المنشقين في المنطقة. وفي مدينة حمص، وعدد من بلدات ريف دمشق، لم تكن الانشقاقات عن الجيش هي أول ما حصل، بل سبقها التوجه إلى حمل السلاح من قبل الأهالي والنشطين الشبان، واللجوء إلى المرتفعات أو المناطق الزراعية الكثيفة.

الواضح، على أية حال، أن من الصعب وصف العقيد رياض الأسعد ومجموعة الضباط الملتفة حوله بالقيادة المركزية للجيش الحر؛ فبالنظر إلى عدم توفر أدوات الاتصال المتقدمة وصعوبة إقامة شبكة اتصالات تغطي أنحاء سوريا، يُعتبر الجيش الحر أقرب إلى الظاهرة منه إلى الجيش المنتظم والخاضع لقيادة واحدة. كما أن ضعف الإمكانيات المتاحة لقيادة الأسعد، مالاً وسلاحًا، خلال الأشهر الماضية، لم تساعده على مد يد العون إلى وحدات الجيش داخل سوريا. ولأن محافظة إدلب هي الأقرب للحدود التركية، والعقيد الأسعد ينحدر من منطقة جبل الزاوية في نفس المحافظة؛ فالأرجح أنه يتمتع بسيطرة ملموسة على قوات الجيش الحر في شمال غربي سوريا. خلاف ذلك، ليس من الواضح مدى ولاء كتائب الجيش الأخرى، المنتشرة في أنحاء البلاد، لقيادته.

ثمة مشكلة أخرى تواجه البنية التنظيمية للجيش الحر وقيادته؛ فالعقيد الأسعد لم يعد أرفع الضباط المنشقين رتبة، بعد أن انشق ضباط مثل العميد الركن مصطفى الشيخ، ضابط الاستخبارات العسكرية، والعميد فايز عمرو. وقد شهد مقر الأسعد الحدودي زيارات متكررة خلال الأسابيع الماضية من قيادات المجلس الوطني التي سعت لبناء هيكل قيادي، يحترم التراتبية العسكرية للضباط المنشقين. ولكن الأسعد رفض الانصياع لقيادة الشيخ أو غيره من الضباط الأرفع رتبة.

في نهاية فبراير/شباط، أُعلن عن تشكيل مجلس عسكري من 15 ضابطًا، بقيادة العميد الشيخ، ويضم العقيد الأسعد، على أساس أن يقوم المجلس بدور وزارة الدفاع للجيش الحر، وأن يحتفظ العقيد الأسعد بالقيادة التنفيذية-الميدانية لمجموعات الجيش، أو ما يشبه قيادة الأركان. وبالرغم من أن الأسعد لم يعلن عن معارضة للهيكل القيادي الجديد، إلا أنه ليس من الواضح حتى الآن ما إن كان هو ومجموعة الضباط الملتفة حوله ستلتزم بالهيكل الجديد وتنصاع لأوامر المجلس العسكري.

ويقتصر تسليح وحدات الجيش الحر المختلفة، حتى نهاية فبراير/شباط، على السلاح الذي احتفظ به الجنود أثناء انشقاقهم، أو أمدهم به زملاء متعاطفون لم يزالوا في مواقعهم في صفوف جيش النظام، أو الذي يتم الحصول عليه من مهربي السلاح عبر الحدود مع تركيا ولبنان. ولم تزل الأموال المتوفرة لوحدات الجيش الحر المختلفة محدودة كذلك، وهي في معظمها تعود إلى تبرعات من الأهالي وبعض التجار ورجال الأعمال السُّنة المؤيدين للثورة. وبالرغم من أن تقارير تفيد بوجود دعم مالي سعودي لبعض وحدات الجيش الحر، أو دعم من أنصار الحريري في لبنان، أو من دوائر المقاتلين الليبيين السابقين لحكم القذافي، فإن أدلة كافية لم تتوفر على مثل هذا الدعم.

بيد أن المشكلة الأكبر في وضع الجيش الحر تنبع من علاقته بالمجلس الوطني، باعتبار المجلس الإطار السياسي الأكثر تمثيلية ومصداقية للثورة. ليس ثمة قوة عسكرية في ثورة شعبية تستقل بقرارها وإستراتيجية عملها عن الجسم السياسي للثورة. وفي الحالة السورية، وبالنظر إلى الطبيعة غير المركزية للجيش الحر وانتشار وحداته على مساحة واسعة من البلاد، فإن نشاط هذه المجموعات باستقلال عن القيادة السياسية سيشكِّل خطرًا كبيرًا على استقرار البلاد في حال سقوط النظام.

صحيح أن قيادة المجلس الوطني لم تتكفل بالجيش من البداية، ولكن قرار المجلس في 29 فبراير/شباط02012 بتأسيس مكتب عسكري والتوضيحات التي قدمها رئيس المجلس حول هذا الشأن في مؤتمره الصحفي في اليوم التالي، أشارت بوضوح إلى سعي قيادة المجلس الجاد لأن يصبح الجيش الحر جزءًا من التركيبة السياسية للمجلس، وأن يقوم المجلس بواجبه في تسليح وتمويل وتقرير إستراتيجية الجيش. ولكن المفاجأة أن العقيد الأسعد في تعليق له على تصريحات رئيس المجلس برهان غليون (1مارس/آذار 2012)، لم يبدُ راضيًا بخطوة تشكيل المكتب العسكري، وأكد أنه سيتعامل مع قرارات المكتب في المستقبل بصورة انتقائية؛ بمعنى أنه سيقبل بما يتوافق مع تصوره للأمور، وسيرفض كل شيء آخر.

ثمة عدد كبير من الضباط والجنود المنشقين والمنضوين في وحدات مسلحة تحت مظلة الجيش الحر، ربما تجاوز العشرين ألفًا. وهذا العدد يتزايد باطِّراد، بفعل تصاعد وتيرة الانشقاق عن جيش النظام. وبانضمام أعداد متفاوتة من الأهالي لهذه الوحدات، فإن الجيش الحر يتحول سريعًا إلى قوة رئيسية في الثورة السورية وفي المواجهة المتصاعدة بين الثوار ونظام الأسد. وإذا لم يستطع المجلس الوطني ضم الجيش الحر إلى إطاره السياسي، والعمل على إلزام كافة مجموعات الجيش بقيادة مركزية، فإن مستقبل سوريا السياسي سيكون مفتوحًا على احتمالات خطيرة، حتى بعد سقوط نظام الأسد.

الموقف العربي والدولي: من نزع الشرعية إلى تسليح المعارضة

تسارع الموقف العربي الجماعي من الأزمة السورية منذ ما بعد اجتماع مجلس الجامعة العربية الوزاري يوم الأحد 12فبراير/شباط بالقاهرة. وقد اتخذ مجلس الجامعة في اجتماعه جملة قرارات، أهمها:

التأكيد على الالتزام بالتنفيذ الكامل لكل قرارات مجلس الجامعة بشأن سوريا، وآخرها القرار الرقم 7444 بتاريخ 22يناير/كانون الثاني 2012 الخاص بخارطة الحل السلمي للأزمة السورية، وحث الحكومة السورية على الوفاء باستحقاقاتها والتجاوب الجدي السريع مع الجهود العربية لإيجاد مخرج سلمي للأزمة في سوريا.

وقف كل أشكال التعاون الدبلوماسي مع ممثلي النظام السوري في الدول والهيئات والمؤتمرات الدولية، ودعوة كل الدول الحريصة على أرواح الشعب السوري إلى مواكبة الإجراءات العربية في هذا الشأن.

إنهاء مهمة بعثة مراقبي الجامعة العربية المشكَّلة بموجب البروتوكول الموقَّع عليه بين الحكومة السورية والأمانة العامة للجامعة بتاريخ 19ديسمبر/كانون الأول 2011، ودعوة مجلس الأمن إلى إصدار قرار بتشكيل قوات حفظ سلام عربية-أممية مشتركة للمراقبة والتحقق من نفاذ وقف إطلاق النار.

فتح قنوات اتصال مع المعارضة السورية وتوفير كل أشكال الدعم السياسي والمادي لها، ودعوتها لتوحيد صفوفها والدخول في حوار جاد يحفظ لها تماسكها وفعاليتها قبل انعقاد مؤتمر تونس.

حسمت هذه القرارات الجدل حول بعثة المراقبة العربية في سوريا، كما تضمنت قطيعة لا رجعة فيها بين المجموعة العربية ككل ونظام الحكم في دمشق. ولكن المهم أن الاجتماع الوزاري أظهر قدرة دول مجلس التعاون الخليجي، لاسيما السعودية وقطر، على دفع المجموعة العربية إلى الاتجاه الذي تراه هذه الدول صحيحًا فيما يتعلق بالأزمة السورية. فالجزائر، التي ترددت منذ بداية التحرك العربي حول سوريا في صيف 2011 في دعم موقف ينتهي إلى تغيير النظام السوري، التحقت أخيرًا بالأغلبية العربية. والعراق، الذي يرغب في رؤية حضور عربي ملموس في القمة العربية المفترض عقدها ببغداد خلال أسابيع قليلة، لم يعارض تصعيد الموقف العربي، وإن كانت تقارير عديدة تفيد بأن العراق لم يزل يلعب دورًا أساسيًا، إلى جانب إيران، في دعم نظام الحكم السوري. أما لبنان، الذي وُلدت حكومته الحالية أصلاً على يد قابلة سورية، فليس بذي شأن كبير في المجموعة العربية.

السؤال المهم الآن هو: لماذا ينحو الموقف العربي من سوريا، بقيادة دول مجلس التعاون الخليجي، نحو التصعيد؟

ثمة سببان رئيسان خلف هذا التطور، الأول: أن ضغوط الرأي العام الشعبي العربي، الذي أرهقته صور القمع للسوريين، وصلت حدًا لم يعد من الممكن تجاهله. والثاني: أن عددًا ملموسًا من الدول العربية يرى في التغيير السياسي في سوريا ضربة إستراتيجية قاصمة للمشروع الإيراني في المشرق العربي، لاسيما وأن دعم طهران الكبير والمتنوع للنظام في دمشق، ساعد على تعميق النفوذ الإيراني في سوريا. وليس ثمة شك في أن سوريا، وبعد مرور عام على اندلاع ثورتها، وتصاعد حدة المواجهة بين النظام وشعبه، تبدو في إحدى زوايا النظر وكأنها باتت ساحة صراع بين إيران ومعسكر نافذ من خصومها العرب.

جاءت هذه الجلسة المهمة لمجلس الجامعة العربية بعد أسبوع من الفيتو الروسي-الصيني المزدوج (4 فبراير/شباط 2012)، الذي أطاح بمشروع القرار العربي-الغربي المقدَّم لمجلس الأمن حول سوريا، وأظهر عمق انقسام القوى الكبرى حول الأزمة السورية. أثار الموقف الروسي-الصيني امتعاضًا كبيرًا في الأوساط الشعبية والرسمية العربية، كما تسبب في تصعيد لغة الهجوم الغربي على روسيا بصورة خاصة. ليس من الصعب تلمس أسباب الموقفين الروسي والصيني؛ حيث إن الدولتين تخشيان من تحول سياسة التدخل الدولي (الغربي) في دول متأزمة، بهدف تغيير أنظمة الحكم، إلى نهج مستقر في القانون الدولي، كما أنهما يسعيان للتوكيد على أن العالم لم يعد مساحة مفتوحة للإرادة الأميركية. فبالنسبة للصين، على وجه الخصوص، من الصعب فصل موقفها من سوريا عن الإعلان الإستراتيجي الأميركي الأخير، الذي رفع حوض الباسيفيك إلى مرتبة الأولوية للإستراتيجية الأميركية العالمية.

خلال أيام قليلة من معركة مجلس الأمن، قام وزير الخارجية ورئيس جهاز المخابرات الروسيين بزيارة لدمشق. ولا يبدو أن أحاديث رئيس الوزراء التركي، طيب أردوغان والعاهل السعودي، الملك عبد الله، التليفونية مع الرئيس الروسي، ديمتري ميدفيديف، أفادت كثيرًا في إحداث تغيير ملموس في موقف موسكو. وللرد على المعارضة الروسية-الصينية في مجلس الأمن، لجأت المجموعة العربية والدول الغربية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للحصول على إدانة رمزية للنظام في دمشق (16فبراير/شباط 2012). ولكن الرد الأصلب تمثل في الدعوة التركية إلى مؤتمر لما سُمِّي بمجموعة أصدقاء سوريا، عُقِد في العاصمة التونسية، بحضور عشرات الدول، وغياب ملحوظ من روسيا والصين، في 24فبراير/شباط 2012. وقد مثَّل المؤتمر خطوة متقدمة على المستوى السياسي، من ناحية الإعلان عن دعم أكثر من سبعين دولة، بينها عدد كبير من الدول العربية والإسلامية، للمبادرة العربية، المتضمنة تخلِّي الرئيس الأسد التدريجي عن السلطة وانتقال سوريا إلى حكم ديمقراطي تعددي. كما أعلن المؤتمر اعترافًا محدودًا بالمجلس الوطني السوري باعتباره ممثلاً للسوريين الذين يسعون للتحول الديمقراطي (وليس الممثل الشرعي والوحيد لسوريا).

بيد أن مؤتمر أصدقاء سوريا شهد موقفًا سعوديًا راديكاليًا، عندما طالب وزير الخارجية السعودي بتسليح المعارضة السورية، مؤكدًا على نقل السلطة في سوريا “طوعًا أو كرهًا”. واعتبر سعود الفيصل أن قرارات المؤتمر ليست في مستوى الحدث السوري. والواضح، سواء في مؤتمر تونس أو خلال الأيام التالية، أن الولايات المتحدة وأغلب الدول الغربية لا تُبدي حماسًا كبيرًا لفكرة تسليح المعارضة السورية، التي تعني في هذا السياق الجيش السوري الحر.

المنتظر أن يُعقد اللقاء الثاني لأصدقاء سوريا في مدينة إسطنبول التركية في منتصف مارس/آذار 2012، في اعترافٍ بدور تركيا في المسألة السورية وكونها الدولة التي اقترحت أصلاً تشكيل مجموعة أصدقاء سوريا. وحتى انعقاد هذا اللقاء، الذي تأمل المعارضة السورية أن يصل إلى قرارات أكثر فعالية من مؤتمر تونس، يستمر الجدل حول الخطوة التالية للمجتمع الدولي، أو الخطوة الأكثر مناسبة وملائمة لتعقيدات الوضع السوري. هل من الأفضل، مثلاً، إيجاد ممرات آمنة للعون الإنساني، أو مناطق آمنة لحماية الهاربين من الأهالي، وتوفير مأوى لتجمع القوات المنشقة عن الجيش النظامي؟ وهل من الممكن الذهاب إلى أي من هذين الخيارين بدون تدخل عسكري خارجي فعال، في الوقت الذي لم تتخذ أي من الدول المعنية الرئيسة، إقليميًا أو دوليًا، قرارًا بالتدخل العسكري؟ أو أن الآمَن للمجموعة العربية، وللمجتمع الدولي، تسليح المعارضة السورية وترك السوريين أنفسهم يتكفلون بحسم الصراع في بلادهم، مهما كانت مخاطر اندلاع حرب أهلية واسعة النطاق؟

المؤكد، على أية حال، أن الانقسام الإقليمي والدولي بات يشكِّل المعضلة الأكبر للأزمة في سوريا، والسبب الرئيس لإطالة أمدها وتحولها إلى ساحة محتدمة للصراع بين الثوار وقوى المعارضة، من جهة، والنظام وأجهزته وآلته العسكرية وأنصاره، من جهة أخرى. وإن كان ليس هناك من جديد في التدافع بين إيران وعدد من الدولة العربية على المستوى الإقليمي؛ فإن لجوء روسيا والصين إلى اعتبار سوريا ساحة تدافع ضرورية مع الولايات المتحدة والقوى الغربية، هو عامل جديد كلية، يؤدي إلى تفاقم الصراع على سوريا وجعله أكثر تعقيدًا.

الثورة والإستراتيجيات الدولية

كانت المبادرة العربية، وربما تظل، الحل الأفضل لانتقال السلطة في سوريا، فهي أقل كلفة إنسانية وأهليًا. كما أن الانتقال على أساس من المبادرة العربية سيحافظ على مقدرات الدولة السورية وجيشها. إلا أن من الواضح حتى الآن أن النظام رفض المبادرة واختار اللجوء إلى القوة، ظنًا منه أنه سينجح في إيقاع الهزيمة بالثورة. ولكنه لم يكن قادرًا بمفرده على رفض المبادرة العربية وخوض هذه الحرب طوال الأشهر الماضية. فقد وفر الدعم الإيراني، والموقفان الروسي والصيني، رافعة بالغة الأهمية للنظام.

ثمة مؤشرات محدودة وضئيلة على بداية تغيير في الموقفين الصيني والروسي؛ ولكن الأرجح أن ظهور تغيير ملموس في موقفي الدولتين يتعلق بواشنطن أكثر مما يتعلق بسوريا نفسها أو بعلاقات خاصة بين موسكو أو بكين، من جهة، ونظام بشار الأسد من جهة أخرى؛ فقد صارت سوريا الميدان الأنسب للروس والصينيين لخوض معركة إرادات مع الأميركيين.

على أن ما يبدو وكأنه مجرد لعبة دولية في حالتي روسيا والصين، هو أكثر من ذلك بكثير في حالة إيران؛ ففي سوريا، تخوض إيران بالفعل صراعًا إستراتيجيًا، يمكن أن يطول كل ما حققته من نفوذ خلال العقدين الماضيين، إن أحرقت نيران الثورة العربية موقعها في سوريا، وانتقل شرارها إلى العراق ولبنان.

بيد أن احتدام التدافع الإقليمي والدولي لا يعني أن مصير سوريا ستقرره القوى الإقليمية والدولية وحسب؛ فموقف هذه القوى قد يزيد من تعقيد الوضع أو يُسرِّع من إيجاد الحل ولكنه لا يقرر الحل بمفرده. وهذه بالطبع ليست المرة الأولى في تاريخ سوريا الحديث التي تتحول فيه إلى ساحة صراع إقليمي ودولي. ولكن الخلاف بين صراع الخمسينيات الشهير على سوريا والأزمة الحالية أن الثورة السورية باتت الحاضر الأكبر اليوم. وهذا ما يضع مسؤولية أكبر على عاتق المجلس الوطني والجيش السوري الحر.