الرواية السورية تختار «السجن» فضاءً أثيراً/ روزا ياسين حسن

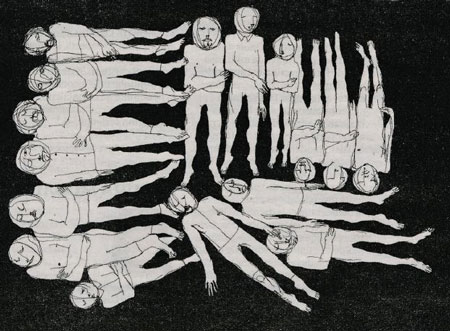

هل الكتابة عن تجربة السجن، أو ما اصطُلح على تسميته: أدب السجون، شكل فاعل من أشكال مقاومة الطغاة؟ ربما، لكنها على الأقل صرخة رافضة، كي لا يقولوا لماذا صمت الشعراء في زمن الطغيان، وفق تعبير برتولد بريخت. ولكنني لطالما اعتقدت بأن تجربة الاعتقال لا يمكن أن تصل إلى الناس في شكل أكثر تأثيراً من الكتابة. فالكتابة هي المكان الوحيد الذي يتلاقى فيه غريبان: الكاتب والقارئ، لم يسبق أن التقيا سابقاً، ومع ذلك يتم فضح اعترافات حميمة وأحداث خاصة لا يمكن التعبير عنها من دون حرج إلا على الورق، وبخاصة في تجربة كتجربة السجن. ولكن في النهاية هي علاقة متبادلة، القارئ يعرف، والكاتب يكتب كي يكتشف ذاته، كي يفضح، كي لا يُرسل ما حدث للنسيان، وكذلك كي يوصل رسالة، حتى لو كانت ورقة في زجاجة مرمية في البحر.

أهم ما ميّز أدب السجون في سورية أنه تأريخ، ولكن بقلم المهمّشين! ففي العادة، التاريخ في كل بلاد الديكتاتوريات، كما في سورية، يُكتب بقلم المنتصر وليس بيد المهزوم. وبالتالي يكون التاريخ من وجهة نظر الأقوى. هنا، وعبر أدب السجون، نقرأ الوجه الآخر للتاريخ، أو التاريخ السرّي لإنسان. ولعلّ الأساس الذي يجتمع عليه معظم ما كتب حول السجن هو الشك بالتاريخ الرسمي والطعن به، أو قول أبعد مما تمّ الإفصاح عنه. فما يعكسه أدب السجون لا يمكن للوثيقة الرسمية عكسه، وسط تباينات المواقف السياسية، كذب التاريخ، الاصطفافات الإيديولوجية، وكذلك الإعلام المموّه بكذبة التنوّع السياسي، ذاك الذي يمثل روح العصر، وهنا تأتي الكتابة ضده. لأجل ذلك ربما أمكنني اعتبار الكتابة عن السجن في سورية أشبه بتجربة وطنية! نجد ذلك واضحاً مثلاً في رواية خالد خليفة «مديح الكراهية»، وكذلك في رواية «موت مشتهى» لعماد شيحة. وإن تأخر كتاب جيل ما قبل الثورة السورية قليلاً في الكتابة عن تجاربهم، لأسباب تتعلّق بالخوف وسطوة النظام والأوضاع السياسية السائدة آنذاك، فإن الشباب الجدد بدأوا منذ اليوم الأول للثورة في نشر تجاربهم وتدويناتهم، ولا بد أن يفرز الزمن كتابات حقيقية منها.

بدأ نبيل سليمان، الذي لم يسبق له أن جرّب المعتقل، بالكتابة عن السجن في العام 1972 في روايته «السجن»، وخلال الأعوام الثلاثين التالية لم يصدر الكثير من الأعمال الأدبية التي تتحدث عن السجن في سورية، لكني أذكر بعضاً من قصص جميل حتمل، وكذلك قصص ابراهيم صموئيل الجميلة: «النحنحات»، و «رائحة الخطو الثقيل». بيد أن بداية الألفية الثالثة أتت بعشرات الأعمال الأدبية التي أغنت أدب السجون. فبكتابة السجن حاول الكتاب السوريون أن يعطوا القارئ وعياً متّسعاً، إثارة للشك والأسئلة، فاستخدموها كواحدة من أكبر التعويضات التي اخترعها الإنسان: تعويض ألم التجربة بالكتابة. خصوصاً أنه يمكن المراقب أن يلاحظ أن جزءاً كبيراً من أدب السجون في سورية انكتب بأقلام كتاب يكتبون للمرة الأولى، أو ليس لهم باع طويل أو ذاكرة طويلة مع الكتابة. إذاً كانت عند هذا النوع من الكتاب نوعاً من التعبير عن الذات، في وقت ليس من السهل أن تجعل جمعاً من القراء ينصتون إليك. إنها امتلاك جمهور مجهول من القراء سيتعرّفون على تفاصيل ما عاشته. هنا لا يمكننا أن نغضّ الطرف عن الوجه الخلاصي لأدب السجون. فنبش ممارسات القمع هي طريقة أيضاً للخلاص منها، طريقة لمقاومة ذاك التهديم الذاتي الذي يأكل السجين من جوانيته، وهنا تكون الكتابة محاولة لنسيان طعم الرماد الذي بقي في فم المعتقل منذ لحظة اعتقاله.

ولكن باعتقادي أنّ ثمّة هاجساً رافق معظم الكتاب عند الكتابة، سواء أكانوا يكتبون تجاربهم أم تجارب غيرهم، وهو أمر يمكن المرء ملاحظته بين السطور. الاختيار بين أمرين: الوفاء للتجربة التي عاشها السجين، وأقصد بذلك نقل كل ما حدث بواقعية شديدة، أو الوفاء للكتابة، وهنا يكون لعب التخييل أكثر تمدداً. الكثير منهم اختار الأولى، والقليل اختار الثانية، باعتبار أن لا تجربة تستمر إلا حين تدوّن، والضياع مكتوب على كل شيء لم ينقش في الحجر… بناءً على ذلك، فالنصيحة المعروفة أن نترك أحلامنا لتنضج على الشجرة ولا نقطفها وهي فجّة. لم تكن هذه النصيحة مسموعة عند الكثيرين ممّن كتبوا أدب السجون. لكن هيدغر قال يوماً تعبيراً جميلاً جداً: «إننا في عصر نسيان الكينونة، فإذا كانت العلوم والفلسفة قد نسيت كينونة الإنسان فقد ظهر فن عظيم لم يكن إلا بحثاً عن الكينونة المنسية، وهو الرواية». وفي تجارب كتجارب المعتقل يكون المرء بأمس الحاجة لاكتشاف هذه الكينونة، مجبر على الالتفات نحو الداخل كي يعيش مع ذاته، يصير مزدوجاً، يتعدد.

على صعيد التكنيك معظم أدب السجون السوري دار حول التفاصيل، التفاصيل التي يدور زمن المعتقل حولها، ويلفّه كمتاهة ليس لها نهاية. التفاصيل التي يمكنها قتله وإحياءه من جديد. سيبدو ذلك واضحاً في كتابات الكثيرين منهم، أحياناً تكون التفاصيل مكثّفة إلى درجة الضيق. كرواية «حمام زنوبيا» لرياض المعسعس، و «خمس دقائق فحسب» لهبة الدباغ، والتي تعتبر من الروايات القليلة التي كتبتها النساء اضافة إلى حسيبة عبدالرحمن في روايتها «الشرنقة»، ومي الحافظ في روايتها «عينك على السفينة».

تفصيل التعذيب هو جزء أساسي من بنية السرد في كتابة السجن. التعذيب الذي يتكثّف كحرب نفسية ضد المعتقل، وعليه أن يكون واعياً لها، وأن يكتشف هناك بأن القوة النفسية هي الأهم، ويطوّع جسده كي يستجيب لقوة الروح. يبدو هذا واضحاً في رواية «من تدمر إلى هارفرد» لبراء السراج. في هذا الموضوع يمكننا ملاحظة نوعين من المعالجة، واحدة تدّعي البطولة والعنفوان، وواحدة تحكي تلك التفاصيل الإنسانية الحقيقية. ففي غياهب السجون من الصعب على المعتقل أن يكون «سوبرمان». لذلك من الطبيعي أن يكون ضعيفاً، ضعيفاً بما تعنيه كلمة إنسان من معنى. لذلك أعتقد بأن من حاول أن يوصل للقارئ تناقضات ذاك العالم الفظيع، وما حدث في تلك المجاهل الخانقة كان أكثر ذكاء وصدقاً، مثلما كتب مصطفى خليفة في روايته الناجحة جداً «القوقعة»، ولؤي حسين في روايته «الفقد».

تبدو أساليب مقاومة الاعتقال كذلك موضوعاً حاضراً جداً في كتابات السجون. سواء بالقراءة أو بالأغاني أو بالحب أو باجتراع تقنيات مبتكرة للتواصل مع السجناء الآخرين. فمجرد التواصل الممنوع، والذي قد يكلّف المرء حياته، هو وسيلة للمقاومة: الشيفرات عبر الجدران والرسائل وغيرها. الحب والشوق والحنين للأحبة كلها خوالج إنسانية هي نوع من مقاومة محاولات السجان في انتشال إنسانيتنا منّا، وذلك ما حاول مالك داغستاني التعبير عنه في روايته «دوار الحرية»، وكذلك فرج بيرقدار في «خيانات اللغة والصمت».

أما الزمن، عدو المعتقل الأكبر، فيتمدّد بسطوته على معظم كتابات السجون. الزمن الذي يعود بلا كثافة، يغدو فكرة مهيمنة، كل شيء ولا شيء في وقت واحد. الزمن بماهيته المتبدلة الديناميكية، يغدو في المعتقل ستاتيكياً. فالمعتقل/ المعتقلة يكون خارج الزمن بالمعنى الديناميكي فيما هو في ستاتيكيا دائمة. على رغم ذلك، فإنّ عليه/ عليها دفع أتاوات الزمن حين يمرّ على الروح والجسد والدماغ تماماً كما في خارج المعتقل. وهذا ما عبّرا عنه، وعن الكثير من مفاهيم السجن الأخرى، عباس عباس في كتابه «توقاً إلى الحياة»، وياسين الحاج صالح في كتابه «بالخلاص يا شباب».

في السجن تتغيّر المفاهيم التي كنّا نعيش عليها من قبل، مفهوما الزمان والمكان والكثير من المفاهيم الأخرى شخصية كانت أم عامة. ما كنا نجده طبيعياً في الخارج يتغيّر فجأة هناك! ما كنا نجده مستحيلاً يصبح ممكناً، بل ممكناً جداً! وهذه الدقة والعمق في نقل هذه التغييرات سنجدهما في الكثير من الكتب التي صدرت عن السجون في سورية.

في النهاية هناك الكثير من الأعمال التي صدرت أخيراً، وهناك الكثير الكثير مما سيصدر في المستقبل. فالسوريون لديهم الكثير لقوله عن السجن السياسي، وعن كل ذلك الخليط الوجداني والعاطفي والجسدي، وكذا السياسي والاجتماعي والثقافي. هناك الكثير للحديث عنه، وهذا ما يمكننا انتظاره بشوق.

* هذا المقال نشر في جريدة «ليبراسيون» الفرنسية في العدد الخاص الذي أصدرته في الذكرى الخامسة للثورة السورية.

الحياة