تحولات المخيال السوسيولوجي: الناس العاديون والسلطة والحياة اليومية في القرن العشرين/ محمد تركي الربيعو

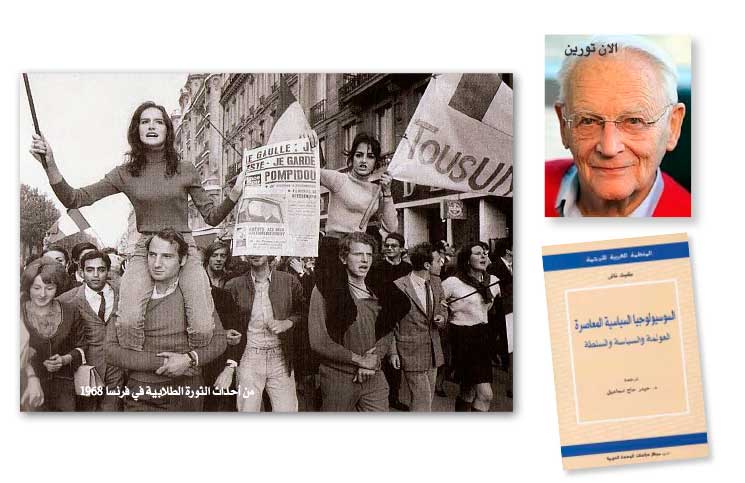

خلال أحداث شهر أيار/مايو عام 1968، احتل الطلاب والعمال في فرنسا الجامعاتَ والمعاملَ والمكاتبَ، وشلّوا الدولة الفرنسية عملياً. ورغم ظهور الرؤى الطبقية في هذه الحركات، بقي الأهم هو محاولة تصور أساليب جديدة للحياة والمناقشة حول كيفية إنهاء الخضوع للنظام.

يومها لخّصت هذه الروح الجديدة شعارات من قبيل «كن واقعياً واطلب المستحيل». مع ذلك انتهت هذه الأحداث بقبول الحزب الشيوعي – أقوى الأحزاب نسبياً- أجوراً أفضل للعمال وشروطاً أفضل لتحسين أحوالهم، حينها رأى الطلاب أن ما حصل يعدّ استسلاماً بشروط، وهم الذين لم يروا شيئاً أقل من الثورة، الأمر الذي شكّل لديهم حالة من النفور الفكري والإحباط من السياسة التقليدية لليسار، وطرق التفكير القائمة في الجامعات.

وانطلاقاً من هنا نشأ الاهتمام الجديد بالسياسة، بوصفها إعادة بناء للهويات والحياة الاجتماعية اليومية، كما حدث تحول كبير في حقل السوسيولوجيا السياسية، إذ تجاوز هذا التحول نظريات الآباء المؤسسين (ماركس وفيبر) لصالح فهم جديد للسلطة ولدورها اللامرئي ولكيفية مواجهتها، ولصالح رؤية مختلفة لدور الحركات الاجتماعية الجديدة، بوصفها منخرطة في صراع يومي يتجاوز الصراع الطبقي، لصالح صراع حول تعريف وإنشاء هويات ومعانٍ جديدة للحياة. وربما هنا لفهم أدق لهذا التحول في حقل السوسيولوجيا السياسية، يمكن أن نشير إلى كتاب كيت ناش السوسيولوجية البريطانية في كلية غولدسميث/جامعة لندن، «السوسيولوجيا السياسية المعاصرة: العولمة والسياسة والسلطة» المنظمة العربية للترجمة، ترجمة حيدر حاج إسماعيل، الذي قدمت من خلاله قراءة معمقة لرحلة أو مسار الانتقال في رؤية السوسيولوجيين لشكل العلاقة بين المجتمع والدولة في القرن العشرين.

إذ ترى الباحثة أن ماركس لم يضع نظرية في الدولة مطورة تطويراً كاملاً، مع ذلك، فقد ناقش فعلياً مسألة الدولة بطرق مختلفة عبر كتاباته، فهو على صعيد نموذج الوسيلة، أكد على الجانب الإكراهي للدولة، ولذلك غالباً ما نظر إليها بوصفها وسيلة قمع لمقاومة الطبقة العاملة، وما السلطة التنفيذية للدولة الحديثة، إلا لجنة لإدارة شؤون الطبقة البرجوازية في النهاية. لاحقاً أوحى ماركس في كتاباته الناضجة بتصور للدولة على أنها «بنيوية فوقية» تحددها تحديداً كلياً التغيرات في الأساس الاقتصادي للمجتمع، وعلى أساس هذا الفهم تصبح الدولة ظاهرة مرافقة للمنطق الاقتصادي للنظام الرأسمالي، الذي يعيد إنتاج نفسه في كل مؤسسة اجتماعية وسياسية لصالح الطبقة الاقتصادية المسيطرة، والمهم في هذا الطرح أنه اختزل البنية الفوقية السياسية والأيديولوجية والثقافية، إلى ظواهر مشتقة من القاعدة الاقتصادية. وقد شهدت هذه الرؤية – بحسب ناش- مراجعات عديدة مع قدوم بعض الماركسيين الجدد من أمثال، التوسير وأنتوني غرامشي، خاصة مع تقديم الأخير مقاربة جديدة لنظرة البنية الفوقية عند ماركس، مفادها أن «البنى الفوقية والأيديولوجية والسياسية مستقلة نسبياً عن الأساس الاقتصادي». كما أنه قدّم تصوراً جديداً للسياسة باعتبارها تعبر عن وعي ثقافي أكثر مما تعبّر عن نشاط مؤسسات اقتصادية. مع ذلك بقي غرامشي ينظر إلى الدولة بوصفها مشروع هيمنة، وأن الصراع يتشكّل في النهاية داخل منظومة الصراع الطبقي بشكل بديهي أو طبيعي، من دون أن يولي وزناً كافياً للصراعات الأخرى حول العرق والجنس والسياسات الذكورية.

في المقابل، جاء عمل فيبر كبداية تقليد فكري مضاد للماركسية، وذلك على مستوى الاستقلالية الذاتية للشأن السياسي على مستوى الدولة، وحتمية ماركس الاقتصادية، وبرأي فيبر فإن الإدارة البيروقراطية هي الطريقة الفعلية الوحيدة لإدارة المجتمعات المتميزة اقتصادياً وسياسياً. أما الديمقراطية وفقاً لنظرة فيبر فهي أقل من أن تكون حكم الشعب، بل هي حكم نخبة تجمعُ قادة ممتازين وخبراء وبيروقراطيين، وبالتالي تغدو الديمقراطية مهنة، لأنها توفر من خلال الانتخابات أسساً لاختبار القادة ذوي الكاريزما الذين سينالون تفويض الشعب، والذين يمكنهم وضع الأهداف التي على البيروقراطيين تحقيقها. وقد حاول جوزيف شومبيتر لاحقاً تقديم رؤية قريبة لرؤية فيبر، من خلال النظر للسلطة كنتيجة ضرورية للحياة المعقدة، كما قرأ الصراع السياسي بوصفه قائماً بين أحزاب سياسية.

وترى الباحثة أن ما يمكن استنتاجه من رؤية فيبر وماركس وشومبيتر يتلخص في أنه لا سياسة خارج الدولة، وبالتالي هذا يجعل من المحال اعتبار بناء الهويات الاجتماعية ونزاعاتها ظواهر سياسية. غير أن هذه الرؤية ستشهد تحولا كبيراً من خلال الإسهام النظري الأهم –وفق تعبيرها- في حقل السوسيولوجيا السياسية، والمتمثل في تعريف فوكو للسلطة «السلطة في كل مكان»، وكيف أن السلطة تمارس سلطتها من خلال إنتاج أجسام طيّعة وعبر تقنيات الجسد، وبذلك فهي تمارس نفوذها من نقاط لا حصر لها لا من مركز سياسة مفرد، ومعظمها يتمحور في إنتاج علاقات وهويات منظمة وتأديبية يجب مقاومتها (المشفى، والمدرسة، والتاريخ، والمعرفة وحتى الخطاب)، وقد عبّر فوكو عن هذه الأفكار وغيرها في كتب عديدة مثل «المراقبة والمعاقبة»، و»تاريخ الجنون»، و»تاريخ الجنسانية». كما طوّر (فوكو) لاحقاً رؤيته حول السلطة من خلال حديثه عن السيطرة والسلطة والمقاومة، وعبر قوله إنه «حيث توجد سلطة، لا بد من وجود مقاومة»، ما كان يعني وجود تعريف جديد للسياسة والسلطة عبر ربطهما بمقاومة الناس اليومية، كما انعكست هذه الرؤية الجديدة على تصور الذات والهويات الاجتماعية، من خلال رفض اعتبارها هويات طبيعية، بل بوصفها نتاج السلطة. من هنا فإن الصراع مع السلطة لا يقتصر وحسب على منازعتها على مستوى أجهزة الدولة (كما في الرؤية السابقة)، بل في إعادة النظرة كذلك في الهويات الاجتماعية والثقافية ومحاولة بنائها من جديد، الأمر الذي عنى وفقاً للباحثة تأسيس ما يسمى بـ»السياسات الثقافية»، عبر إزاحة الرؤية التقليدية للسياسة بوصفها تنحصر على مستوى الدولة، لصالح فكرة ترى أن السياسة باتت شأناً من شؤون الحياة اليومية، وأنه لا بد من التشكيك بنظرية الدولة حول الحقيقة. كما أخذت هذه السياسات الثقافية تخالف النظريات السياسة التقليدية مثل، الماركسية التي تنظر إلى وصول العمال للدولة باعتبارها النهاية السعيدة. وقد قاد هذا التعريف الجديد للسياسة، بأنها باتت معنية أكثر فأكثر بالثقافة وتأويل الهويات ومقاومة الناس اليومية، عدد من السوسيولوجيين من أمثال (الان تورين، البرتو ميلوتشي، جون ماكارثي، كريغ كالهون وغيرهم) إلى طرح نموذج بديل حول علاقة المجتمع بالسياسة، عبر طرح مفهوم «الحركات الاجتماعية الجديدة» أو «اللاحركات الاجتماعية». يقوم هذا المفهوم الجديد على فكرة أن من يقود هذه الحركات هم الناس العاديون وليس التنظيمات المهنية. وليس من الضروري أن يكون أبناء هذه الحركات على معرفة شخصية ببعضهم، وغالباً ما يقوم عملهم على ما دعاه فوكو بـ»شجب السلطة»، وعلى الانتهاك الهادئ لكل ما هو معتاد على صعيد وأسلوب الحياة اليومية. من هنا فالتجديدات الثقافية التي تحدث في المأكل واللباس مثلاً، تتجاوز كونها تعبّر عن مجرّد مسائل هامشية، لتغدو وفق التعريفات الجديدة للسياسات الثقافية، جزءا أساسيا من أشكال المقاومة الهوياتية والثقافية التي يقودها الناس العاديون لكسر النظام الاجتماعي والبنى المحلية السلطوية.

كما أن ما يميز هذه الحركات، هو كونها غير مرتبطة بحقوق اجتماعية – اقتصادية معنية كما في الماركسية، بل هي تعكس رغبة في الاحتجاج والتغيير، وغالباً ما تحتجّ باسم الأخلاق لا باسم المصالح المباشرة لمجموعات اجتماعية معينة، كما أنها تعتمد بشكل كبير على وسائل الإعلام الواسعة التي توجه عبرها المناشدات وتطلق الاحتجاجات، ولذلك فهي حركات ذات طابع احتجاجي محفّز ولا تدّعي أنها تقدّم حلولاً عامة، ولا تتمتع بوجود عضوية مستقرة، وتُدار من قبل إدارات هرمية مائعة وبنى رخوة للسلطة. من جانب آخر، لا تنظر هذه الحركات للمسائل من جانب عقلاني (كما يرى هابرماس)، بل تعتبر التمسّك بالقيم أعمق من التمسك بالمعتقدات الأيديولوجية، وأن القيم ليست عرضةً للإقناع العقلي، خاصة أنه – وفقاً للباحثة- حتى القيم العقلانية هي قيم ذات منشأ اجتماعي معين وليست حقيقة. وبالتالي نجد هنا أن مفهوم اللاحركات الاجتماعية، قد جذب الانتباه إلى أشكال جديدة من السياسة كانت مهملة في السابق، وهو ما أسهم في فهم جديد لحركة الناس اليومية بوصفها منخرطة في جدال يومي حول إعادة تعريف التعابير التي بها تعطي للحياة الاجتماعية معنىً وقيماً جديدة.

٭ كاتب سوري

القدس العربي