حمير الآخرين

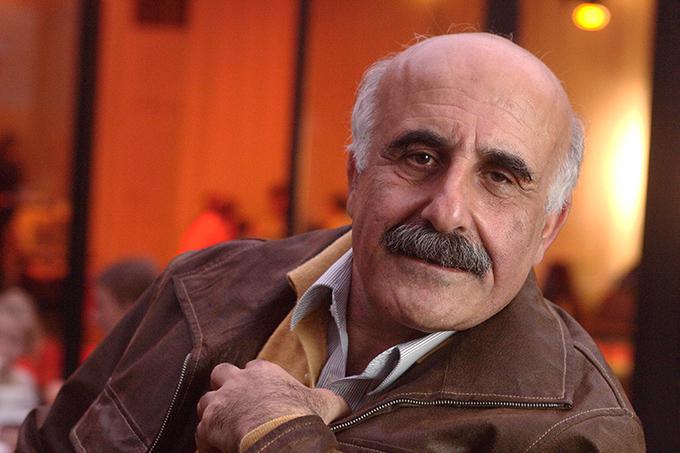

أسامة محمد *

لم تكن مجموعة من الحمير يلفحها هواء ساخن تدرك ما الذي تخبئها الدقائق التالية. ربما أول ما خطر ببالها أن المجموعة المقابلة تتهيأ لامتطائها كما اعتاد عليه الطرفان.

لا أستطيع تجريد الحمير من مشاعرها أو من حدسها، على الأقل.

القرويون يقولون إن الحمار الطفل إذا وصل الحافة، ولنقل أنها حافة الهاوية، يتوقف عند حافتها ولا يتابع نحو القاع.

أما إذا حبا الإنسان الطفل نحو حافة الهاوية فما عليك إلا أن تنقذه أو تغمض عينيك خوفاً من رؤية السقوط.

«هؤلاء» الحمير لم «يشاهدوا» فيلم «1900» لبيرتولوتشي ولا «الأخوان تافياني»، ولم «يغمضوا أعينهم» حين حصد الرصاص الفاشي الأرواح في حقل القمح.

كأن مجموعة الحمير اشتمت رائحة حدثٍ ما. هل تذكرون المشهد «اليوتوب». لقد استدرجها الجنود بعدسات الموبايل، فظنت أن الإنسانية أدركت أخيراً فضل الحمير على الإنسانية وقررت تصويرها ومنتجتها ومكسجتها لعرضها في مهرجان دمشق السينمائي القادم.

في السينما نبدأ التحضير للقطة ومن ثم ننفذها.

في الأفلام يركض التقنيون ومساعدو الإخراج والتصوير والسينوغرافيا والماكييرة في «الكادر» لتحضيره. وغالباً ينالهم الإرهاق بعد شهرٍ من إطاعة المخرج فيشتمونه وفق كودات خاصة، حتى وإن أحبوه.

في التحضير «بعد ستة أشهر قتل» للقطة قتل الحمير يصدمك لغزان.

الأول: هو روح اللعب والمرح من حاملي «الكلاشن»، هذا الرمز الذي ازداد سخفاً وتلوثاً بالجريمة.

والثاني: هو الإصرار على تجميعها وتكوينها في كتلة.

فلماذا كل هذا الركض والتعب اللعوب من المجموعة الفنية لتجمع الحمير، طالما، ولسوء الحظ، يستطيع «الكلاشنيكوف» النيل «منهم» أنى «كانوا». لأسباب عدة. منها حجم الضحية وافتقادها السترة الواقية «الفول ميتال جاكيت». وللتجربة.

لماذا؟

الإجابة إجابتان. أو واحدة برأسين، (سينمائي تقني) و(نفسي)، لا أدري أيهما الأفدح.

ففي بحر العلاقة بين الشكل والمضمون يشي التقني بالنفسي… كما أن النفسي هو مخترع التقني.

التقني: يتم تجميع الحمير لتتسع «لهم» اللقطة، لتتمكن «العدسة – العسكرية» من «تصويرهم» في كادر واحد، هو الأخير في الحياة.

النفسي: هو رغبة «السينمائي القاتل» بالقتل الجماعي في اللقطة. وبسقوط الجماعة جماعةً «مجزرة جماعية». فمتعة التساقط «بالمفرق» لا تشفي غليل المخيلة، مخيلة جائعة للعب بالموت، بالقتل.

التاريخ الإنساني للحمار:

لا بد من التوقف عند التاريخ الإنساني للحمير وفاءً «لإنسانيتهم» و «عطاءاتهم لأخيهم» الإنسان.

ليس بمقدور قاتل الحمار إنكار الذاكرة المشتركة معه.

إن فضل الحمار على الإنسان عظيم، خاصةً في الأرياف التي حرمت من نصيبها في توزيع الثروة يوم كان الريف معزولاً بلا ماء ولا كهرباء ولا مدارس ولا مواصلات.

يوم كانت آبارها تنضح بالسل، وكان قطانها يشتهون الماء.

يومها كان الحمار يساوي الإنسان ضرورة، إن لم يفقه، فالحمير كانت تعدو كل تلك المسافات من قرى بلا ينابيع نحو مصادر الماء وتعود، تنفخ مناخيرها الفخر والحب ليشرب الكهول والأطفال.

والحمير هي التي أطعمته الخبز، يوم لم تكن هنالك أفران ولا ربطات خبز ولا سوبرماركت. الحمير التي أوقظت فجراً فحملت «شوالات» القمح. تبسمت للسعات القضيب. صعدت جبالاً وهبطت أخرى وخوضت في الأنهر الشتوية لتصل الطاحون، وهناك أغمضت للحظة. اغتسلت بظلال أشجار التوت. تنفست حمير القرى الأخرى، ثم نهبت الطريق إلى حيث أتت.

تشم رائحة الطحين والعجين والحطب والتنور والخبز. في «الطاحون» يقع الصبية والفتيات في حب الفتيات والصبية، ويقع الحمير في حب الحمير.

تهز الحمير رموشها الطويلة وينام القرويون بعد صحن «مفركة بيض وبطاطا» أو «بيض وبيض». يومها لم يكن أحدهم قد تعرف بعد على «الكوردون بلو» أو «السومون غرييه» ولا تباهى بشرق «الكافيار» أو بغرب «الويسكي».

الحمير مانحة الماء والخبز والوجه الحسن. هي التي حملتك على ظهورها نحو الغروب والشروق والسهول والأغاني. هي التي نفخت إنسانيتها لتضعك أمام عيادة طبيب في الحياة المجاورة، لتتمرهم بالشفاء من غيب الألم.

من حميرهم تعرفونهم:

هنالك من يضربها ويلعنها وهنالك من يدللها ويلحمسها ويهمس ويشكر.

من يضع قماشاً رحيماً تحت «السرج» ومن يحفر بحبله الخاصرة.

ومن يصرخ: «لاه لاه رح تفزرها».

من يمازحها ومن يبصق في وجهها.

وهناك من اغتصبها.

كان هذا في آنٍ قبل هذا، قبل أن ينزح هؤلاء أو بعض هؤلاء ويركبون البسكليت والباص والميكرو والمرسيدس والدبابة.

من حميرهم تعرفونهم:

من يركبها وتلحقه الزوجة مشياً حتى قمة العالم. من يجعل الزوجة تركب ويمشي. من يركب ويلحقه أطفال حفاة «ععععععع» يبكون طلباً للعلى.

من يضع طفله وراءه فيطوقه بيدين لم تتخيلا «كلاشنيكوفاً» من قبل.

ومن كبر وتكبر وكفر بالماء والطحين فأطلق عليها الرصاص.

ومن خلد إنسانيته وإنسانيتها إذ فجع برحيلها فرثاها:

أمانه ما أصعب فراقك يا جحشه

تركتي في القلب وحشه ورعشه

وبعدك ما يطيب الأكل «محشي»

ولا شرب «المدام» من تم برشه

فلماذا أطلق الجنود عليها الرصاص؟

أ… لأنها حمير الآخرين؟!

أم أنها الآخرون.

الآخر أنت. لا يوجد عرق نقي. ففي «البازارات» تتــــنقل الحــــــمير من أقاصي سوريــة إلى أقاصيها وتتبادل الجغرافيا، وتتزاوج في ظلال التوت وتنجب من زواج مختلط.

«دخلت امرأة النار في هرةٍ فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت».

لم يدرك الجندي الذي أغمض فسدد مغزى النظرة التي ودعه بها حمار يسقط في الكادر.

لم يفهم أن الحمار تذكره يوم كان يبكي «وعععع».

الحمار الصغير الذي كان يلحق بأمه يوم لحق الصبي بأبيه.

باعوه في البازار وتنقل على السيزوكي إلى محافظة أخرى.

هناك التقى قاتله.

مطلق الرصاص لم يتذكر

الحمار تذكر… الصبي والنهر والطاحون.

فشم رائحة الطحين معجوناً بالدم.

من أية ذاكرة تنتقم؟

أم أنه مجرد ضجر ساعة الفراغ.

ولعب بالحياة.

هل تعلم لماذا يحرن الحمار؟

يبدو أنه يتذكر.

فيحزن فيحرن.

* سينمائي سوري