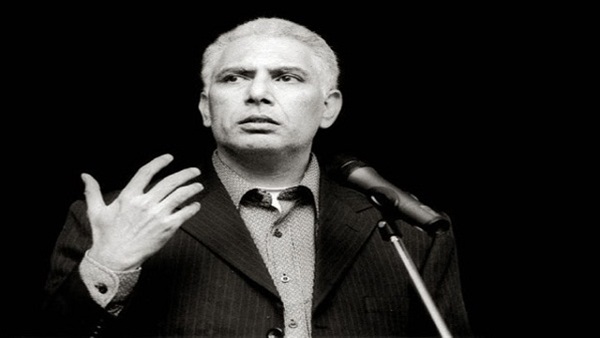

حوار مع الشاعر السوري صالح دياب

ديوانه الأحدث “ترسلين سكينا أرسل خنجراً” صدر في القاهرة

أريدُ قصيدتي

على مقاس وقائع حياتي و عالمي الروحي !

إقامتي الفرنسية خلّصتني من النفاق اللغوي الذي كنت أمارسه على القصيدة

دعاة القصيدة النثرية المتطرفون يذكروني بالمتزمتين الايديولوجيين والدينيين

لم أعد أرتاح للشعراء الذين يحولون القصيدة إلى مختبر تجريبي محض، بعيدا عن الاشتغال اللغوي.

متعة الوهم هي لذة كتابة الشعر وهي متعة اللاشيء في النهاية

لاشباع ما في دواخلنا الجريحة

لندن-“المشاهد السياسي”:

يعتبر الشاعر صالح دياب واحدا من اميز الشعراء العرب الذين هاجروا من سوريا إلى اوروبا، وهو يقيم اليوم في باريس، بعد فترة إقامة مثمرة في لبنان. للشاعر دياب ثلاث مجموعات شعرية هي “قمر يابس يعتني بحياتي” دار الجديد، بيروت 1998، “صيف يوناني” دار ميريت، القاهرة 2006، “ترسلين سكينا أرسل خنجرا” دار شرقيات، القاهرة 2009. و”نوارس سوداء” أنطولوجيا الشعر السوري، منشورات البيت، الجزائر 2007. وكتابا نقديا: “وعاء الآلام” مقاربة لحضور الجسد في شعر المرأة العربية، لوكلاباس، مونبلييه 2007، و ترجمة لـ “كما لو كان حديقة ” لجامس ساكري، “دار التوباد”، تونس 2007.

في باريس كان لنا معه هذا الحوار حول تجربته الشعرية، وعلاقته باللغة وتطور هذه العلاقة بين كتاب شعري وآخر له، وحول رؤيته للشعر وللحياة الشعرية والتجارب التي عايشها وتواصل معها في جغرافيات الشعر العربية المختلفة.

-يلاحظ في مجموعتك الأخيرة ” ترسلين سكينا أرسل خنجرا ” توسلك خطابا شعريا تفترق فيه عن شغلك في مجموعتيك ” صيف يوناني ” و”قمر يابس يعتني بحياتي”. كيف تم هذا الانتقال؟ و لماذا؟

-لا أعرف ما إذا كنت قد دخلت في مرحلة جديدة في كتابة قصائدي. لكنني أستطيع القول أن ذائقتي الشعرية قد تغيرت، وأنني ابتعدت ابتعادا عن شعراء وأسماء كنت أحب تجاربهم. ولم أعد أتحمس لها. بدأت أميل إلى الشعر الذي يأخذ النثر فيه حيزا كبيرا، وأقترب من الشعراء الذين يقتربون اقترابا من حياتهم الشخصية ويضمنون شيئا منها في قصيدتهم. لم أعد أطيق القول بأن البعض قد حطم جدار اللغة وخلخل أركانها. فكتب كثيرة كتبت عن البعض أجدها شديدة التشابه، وهي لا تغادر الصلابة والبناء اللغوي المحكم والجهاز التصويري الذي يخفي ترجيعات تصويرية لشعراء غربيين، بعض الأسماء يمتلك موهبة قوية جدا لا يمكن الشك بها أبدا. إذا يستطيع أن يكتب قصيدة تذكرك بآرتو أو ترانسترومير أو غينسبرغ أو لوركا وريتسوس إلخ ولكنها ليست لغته.

كتبت قصائد ” قمر يابس يعتني بحياتي” في فترة مبكرة من عمري وقد كانت قصائد مبنية على مرجعية شعرية ترتكز على المنجز الشعري العربي الحديث، فضلا عن الترجمات الشعرية التي كنت مفتونا بها..قصائد عن الحب. قصائد عن حب لا أصل إليه. كان هناك نوع من تعويض عن الحب عبر الكتابة عن الحب نفسه. فيما المرأة داخل القصيدة تبدو وكأنها امرأة لا يمكن تنسم رائحتها الواقعية. كانت قصائد تحاول التجريبية وتتوسل الحميمية والرقة والنضارة لغويا. جربت فيها أن أقول أنني موجود ويمكنني أن أكتب نصا مختلفا. بعض أراء أدونيس كانت تعيش معي. كنت أتحمس أن أكتب نصا يختلف عما كتب في الماضي و عما يكتب الآن. وأن تكون لي لغتي الخاصة.وأن أنقي نصي من الأصوات الأخرى. أحسب أن الشاعر يقضي زمنا من تجربته وهو ينقي صوته من أصوات الآخرين وهكذا دواليك. ليس هناك من منْزَّلات. لكن كل هذا لا يمكن أن يكون قطعيا فكل نص هو حصيلة نصوص أخرى لا متناهية. ويمكن أن يفلت منا. كنت قد نشرت كما كبيرا من القصائد في السفير والنهار، ومجلة الناقد ومجلة الثقافة الجديدة الخ. لكنني لم أضمّن أيا من هذه القصائد في مجموعتي الأولى. إذ كنت أعتقد أنه يجب على الكاتب أن يكتب كتابا واحدا، ولو كان صغيرا وهو حتما سيحقق حضوره عبره. ما هو مهم هو أن يعثر على لغته الخاصة. كتابي الأول قصائده مكتوبة تحت سطوة النقاشات التي كانت تدور في الملتقى الأدبي لجامعة حلب.

“صيف يوناني” كتابي الثاني كتبت قصائده في جزيرة كوفونيسي اليونانية بعد بقائي شهرا تقريبا في هذه الجزيرة الصغيرة. كنت أقضي الوقت أقرأ سيفيريس، متمشيا في زواريب الجزيرة، مارا على مقبرة المراكب، وناظرا إلى خزانات المياه في أعلى الجزيرة، وآبارها. فضلا عن الكنائس البيضاء في أعلى الجبل. كنت وحيدا مدة شهر تقريبا. أفكر بحياتي في باريس ويومياتي شديدة القسوة. كوني أقدمت على مغامرة البقاء في فرنسا. كانت قصائد تحمل ترجيعا لحياتي في باريس من جهة، ومن جهة أخرى تطل على ذكريات بعيدة في سوريا. عذاباتي في باريس مرجّعة شعريا في هذا الديوان. كان هناك شيئ متوسلا في هذه القصائد هو المحافظة في شكل كامل على النضارة. نضارة الجهاز اللغوي والتصويري الذين تتأثث القصيدة عليهما فضلا عن رغبة باعطاء النثر مكانا في فضاء القصائد، واستضافة الوقائعي الشخصي داخلها.

الواقع خيالا

-وماذا عن كتابك الشعري الجديد… كيف تموضعه في تجربتك الشعرية؟

– كتابي الجديد ” ترسلين سكينا أرسل خنجرا ” هو ثمرة تغير حساسيتي الشعرية. قصائده تروي تفاصيل حياتي الشخصية في فرنسا. كتبت حياتي كما هي تماما بدون رتوش أو إضافات أو شغل لغوي قسري على جسد النصوص. كنت أريد أن أعتني وأنحني بحب وحنان على ذلك الكائن السري والغامض الذي كنت أتلمس ملامحه خلف الكلمات وأنصت إلى أنفاسه. وقائع حياتي عارية، عبر لغة تتوسل الحميمية. كنت أريد أن أكون شديد القرب من وقائع حياتي اليومية وعالمي الروحي. مشاكلي مع صديقتي. عدم مقدرتي على العيش، قلقي من الحياة ذاتها. بحثي عن العمل. الدجل والنفاق. تعبي. ورغبتي الكبرى في العيش وعدم إيجاد طريقي. التفكر بالحياة ذاتها وعدم الرغبة في إكمال العيش أم لا.

أردت أن أكتب إنسانيتي بعيدا عن التجريدية. لم أكن يوما و مازلت لا أراهن على أي شيء، كما لا أتنطع لكتابة لغة جديدة، و لا لمشاريع شعرية. فقط أريد أن أكون شديد القرب من عالمي الروحي ووقائع حياتي في القصيدة. وددت للقصيدة أن تنظر بحنان ورحمة إلى حياتي وشخصي الصغير وتنقل ذلك عبر أعصابها ودمها. أريد أن أروي وأتحدث عبر ضمير المتكلم. شخص القصيدة يشوبه التوتر، وهو يتعذب عذابا بينما يبدو افقه سوداويا جدا. هذا يريحني. أريد أن اصنع فضاء في كل قصيدة فضاء محددا ومعرفا. لكن كل هذه الحياة الشخصية التي هي نقطة انطلاق تتحول إلى شيء من الخيال الأدبي. كل ما هو شخصي يتحول إلى خيالي أدبي رغم صلته بالواقعي.مع ذلك لا ينفع الحديث عن قطيعة مطلقة مع الماضي الفني.

الشعر والفلسفة

-لا تحبذ الفكر في الشعر هل يمكن القول إنك تريد ان ترفع تفاصيل الحياة اليومية إلى مقام فلسفي شعري خاص بها؟ وإلى أي حد تريد صوغ لغة خاصة بك؟

-لا أحبذ الفلسفة في الشعر. لست قريبا من الشعر الذي يقحم في تضاعيفه شحنات فلسفية أو يرتوي من الفكر في شكل مباشر. أقف مرتابا من هذا الأمر. الشعراء العرب الذين يقال عنهم أنهم مزجوا الفلسفة بالشعر لا افهمهم. أحيانا أقرأ مقالات كثيرة عن هذا الشاعر أو ذاك لكنني لا افهم شيئا. كأنما النقاد الذين يتنطعون لدراسة هؤلاء الشعراء المفكرين والفلاسفة لا يفعلون سوى أن يغدقوا على نتاجهم تحليلات مفبركة ومكرورة، ليس لها علاقة بنصوصهم. مقالات كثيرة لم تستطع أن تفهمني بعض النصوص. أعيش ببساطة وأتبع ما يوحي إليه قلبي في الحياة. أنفر نفورا من الذين يعيشون كما لو أنهم على المسرح. الأمر نفسه ينسحب على القصيدة. الحياة اليومية تصنع فلسفتها الخاصة. أي موقف أو واقعة حياتية تطفح فلسفة. إننا نعيش وفي العيش تكمن كل المفاهيم وتنبثق أيضا الفلسفة وغيرها. والذين كانوا يريدون فصل الشعر عن الواقع كانوا من أشد المرتبطين بمرجعياتهم. لقد طرد أفلاطون هوميروس من مدينته الفاضلة بعد أن كلله بالورود. هوميروس خرج صامتا ولم ينبس بكلمة. كان الصمت مفتاحه. هو يرفض أن يكون تابعا للفلاسفة أو خادما عندها. الفلسفة ليست بذخا أو شيئا لا يمكن أن نطاله، كما في الماضي. من الممكن أن تكون فن حياة، عقارا لوجع الرأس. أرسطو أعاد للشعر الاعتبار.لا أبحث عن خصوصية لي. بمعنى ما ليس هناك قصدية وسعي دؤوب لأن يكون لي صوتي الخاص. أعتقد أننا لا يمكن ان نصنع صوتنا الخاص صناعة. بل هو نتاج تجربتنا كلها في الحياة وفي العلاقة مع اللغة. الشعر يبتكر أشكالا تعجز عنها الفلسفة وهي تجاهد كي تتبعه بمفاهيها. الفلسفة في نهاية

الطريق تستجير به. القصيدة التي تمسك، بالنوراني في العابر تصنع مفهومها الخاص.

-تطغى على الساحة الشعرية العربية مصطلحات تختص باليومي، والمهمل والتفاصيل منذ أكثر من ربع قرن. كيف ترى إلى هذه المصطلحات، الان؟

-تبدو هذه المفردات غامضة وأحيانا تصويتا لا أكثر ولا أقل. شأنها شأن المفردات كثيرة رددتها بعض الأحزاب عن الحرية والوحدة والاشتراكية والعدالة والإخاء الخ. فيما لم تتجل إطلاقا في حياة الناس. كان البعض ومازال يرددها ويدافع عنها. من رفع من شعراء السبعينات يافطة اليومي والحياتي والمعاش، لم تكن تعبر عن نصوصه. التحق بالسبعينيين شعراء أتوا بعدهم ودافعوا دفاعا مستميتا، عن هذه اليافطة. لو نظرنا إلى النصوص فلن نجد لا اليومي ولا المعاش ولا الحياتي. الاستثناءات قليلة بالطبع. إنها ثقافة سائدة ومقولات لا تتوازى مع الحياة. لا تنطبق على النصوص. أجد أن كثيرا مما كتب تحت هذه اليافطة لم يكن إلا كتابة تمزج الوصف بالحكمة، بالاشتغال اللغوي العقلاني المحض، واللغة الرومنسية الخفيفة، مع تطعيمات قليلة تتوسل الإشارة إلى أفعال حياتية. إنها مفردات غامضة وغير واضحة وتحتاج الى تعريف. كل الشعر فيه شيء من اليومي. شعراء عرب كثر كانوا يكتبون شعرا نضرا، فيه شيء من الحياتي، ذهبوا في مراحلهم الحالية إلى الصنعة اللغوية المحضة. والمفارقة أنهم ظلوا يرفعون اليافطة نفسها. رغم أننا لم نعد نرى في قصيدتهم إلا اصطكاك الكلمات ببعضها البعض. عندما يهرم الشاعر يسقط في مطب الصنعة اللغوية. وقذف الكثير من التفكير في النص. عندما ينضب ولا يعود هناك عصب وانفجارات داخلية عنده. العيش نفسه يحدد لغتنا وأسلوبنا في أغلب الأحيان. مصيبة كثير من الشعر العربي الإسراف في البلاغة. البلاغة موجودة في كل حياتنا في تفاصيلها. حياتنا مصوغة من الاستعارات. ولكن ثمة إسراف وتطرف، هذا ما أقصده. أجد أن كما كبيرا جدا مما يكتب في المغرب والخليج وسوريا ولبنان يقع تحت ذلك. وهذه المفردات لا تعدو عن أن تكون أهزوجة يرددها من لا يتقيد بها. إنني لا اطرب لها. بل أذهب إلى القصيدة فحسب.

-هل تسعى إلى صوغ لغة خاصة بك؟ هل يشكل لك ذلك هاجسا؟

-اللغة التي أتنكبها الآن هي اللغة التي أتحدث بها. أتوسل أن اكتب عالمي الروحي ووقائع حياتي. في قصائدي الأخيرة كنت أريد أن أكون قريبا جدا من الحديث العادي. لم أكن أسعى اطلاقا لأن أكتب قصيدة بلغة متينة. كنت أهرب هربا من المتانة اللغوية. وأسعى إلى الحنان والرحمة والشفقة، ليس بالمعنى الديني بل الإنساني العام الذي يعبر الديني ويحتضنه تحت جناحيه أيضا. أود أن أعمل قصيدة على مقاس حياتي: حديثي مع صديقتي ومشاكلي معها. تأنيبي أحيانا على أشياء قمت بها خصوصا مع نساء عبرن في حياتي وعبرت في حياتهن، طلاقي المتكرر، اللغة الحديثة، اللغة العارية التي لا تسعى الى المعاجم بل أن تسعى أن تكون مشحونة بالحياة والألم والفرح أيضا. الحميمية اللغوية هو ما أسعى إليه. وليس اللفظية السائلة. العابر اليومي العاري الآني الذي يحصل في كل لحظة معي في حياتي، أشعر انه يختزن الشعر. بوصلتي الشعرية الداخلية هي التي تهتز وتشير إلى النور الذي ينبثق من كثافة اليومي وعاديته. اليومي الزائل والعابر بسرعة هائلة. في مجموعتي السابقتين كان هناك إنصات للداخلي فيّ. كان هناك مجاهدة لصوغ قصيدة مكتوبة بحرفية. لقد أتعبني الاشتغال على اللغة والعناية بالجهاز التصويري. آلمني تقليم ما هو روحي لصالح الجهاز التصويري في مجموعتي السابقتين. لم أغير محترفي الشعري. لقد بقيت في نفس المحترف. ما تغير هو أثاث هذا المحترف الذي هو عالمي الروحي. أجد ارتباطات كبيرة بين كتبي الثلاثة ولعل الإنصات إلى ما هو حميمي ونوراني ينبثق من الوقائعي العادي هو ما يربط الكتب الثلاثة. فضلا عن هم كتابة لغة نضرة والنفور مما هو عقلاني، افتعالي. رغم ذلك لا أسعى سعيا قصديا إلى كل ذلك. أتركني أكتب الآن ما يمكن أن ينكتب وحسب. ما هو مهم بالنسبة لي على الدوام كان الإنصات إلى ذلك الكائن السري الذي يقيم في القصيدة، وفور سماع جلبة أنفاسه، أرتاح وأقول وصلت أخيرا إلى الضفة بعد قضائي زمنا، مهددا بالغرق. الكائن السري الذي يقيم في القصيدة ويحول واقعيتها إلى ما هو فوق واقعي. الشخصي والحياتي واليومي المباشر يصبح أدبا، رغم أن بذوره من الحياة الشخصية.

متعة الوهم

-هل من أثر للمكان الفرنسي على قصيدتك؟

-أعيش في عالم آخر مختلف عن العالم العربي في طريقة تفكيره و نظامه ليس السياسي فحسب بل الاقتصادي والاجتماعي وسلم قيمه وعاداته إلخ. الإشارات التي تأتيني طيلة الوقت من هذا العالم . شوارع، بنايات، ناس، وسائل نقل إلخ. ستعمل فيّ حتما. ستحدث تغييرات عليّ حتى لو لم انتبه إلى ذلك، حتى لو لم أقتنع أنني تغيرت. فالتغيير موجود لا محالة. لقد ساعدتني اللغة الفرنسية على قراءة شعراء لم اقرأهم باللغة العربية. الترجمات الكثيرة والرصينة والمحكمة لشعراء العالم والموجودة باللغة الفرنسية. تثير لدي رغبة جامحة بالقراءة. وهي مصدر روحي للتشبع من الشعر، من هذا الجنس الأدبي الغامض والعظيم الذي يفلت من كامل القيود المرسومة وينفتح على السري في الحياة. مقابل ذلك كانت الترجمات الشعرية العربية، القليلة جدا في ذاكرتي، ولم تكن على هذا القدر من المصداقية. فترجمة شعراء مثل رامبو وهولدرلين وبيسوا إلخ كان من الممكن أن تحدث خلخلة في الشعر العربي، أو ترجيعات. هذا لم يحصل أبدا. إذا ثمة مشكلة في الترجمة. خلصتني فرنسا من ثقافة الحقد والضغينة والرعب. شعريا، خلصتني إقامتي هنا من النفاق اللغوي الذي كنت أمارسه بنسب متفاوتة على القصيدة. بأن أكتب شيئا وأتحدث منظّرا عن شيء آخر. إذ أتشرد من دون أن يكون لذلك أثر على لغتي وفضاءات قصائدي، مثلا. هذا النفاق مشفوع دائما بما هو شخصي. إذ عليك أن تتعلم هنا أن تقول كل شيء في بصدق واعتدال. تغير حساسيتي الشعرية بالطبع جاء من هنا، من هذه المنطقة بالذات. ليس تطويرا للتجربة بل فتحها على طبقات عدة. كنت أتحمس إلى الشعر الفرنسي لكنني رويدا رويدا لم أعد أرتاح للشعراء الذين يحولون القصيدة إلى مختبر تجريبي محض، فلا نشتم إلا روائح الاشتغال اللغوي. فيما لا تنفع كافة المقالات المكتوبة عن هذا الشاعر أو ذاك في تحويل نصه إلى نص حي يعيش. وهم قلة في الشعر الفرنسي. متعة الوهم هي لذة كتابة الشعر. متعة اللاشيء في النهاية. لإشباع ما في دواخلنا الجريحة من أن نوجد هنا في هذه البقعة من الأرض أو تلك، ونعيش ونعبر بسلام إلى الجهة الأخرى برفقة الشعر.

آثار وآثار

-وسوريا و لبنان حيث قضيت شطرا من حياتك، هل تركا آثارا على شعرك. حدثنا عنهما؟

-لم أعش في دمشق. كنت أزورها من مرة إلى أخرى. شاركت ضمن الملتقى الأدبي لجامعة حلب، في فترة الثمانينات في دورتيه الأخيرتين، ما قبل الأخيرتين قبل أن توقفه السلطة، خوفا من الشعر الحقيقي. شكل هذا الملتقى نواة ومختبرا نشطا للكتابة الجديدة. أي لحظة. بعد اللاذقية ذهبت إلى بيروت. هذه المرة كي أبقى فيها. نشرت قصائدي في بيروت وكتبت في صحافتها. احتضنتني احتضانا حميميا. وأنا هنا أتكلم عن الشعر والأدب، من نشر مقالات واهتمام وتقبل أي موهبة حقيقية . في بيروت نشرت كتابي الأول. تشكل بيروت للعرب جسرا للتواصل مع الغرب ثقافيا. جسرا لتمرير الأفكار الحداثية وغيرها إلى قلب العالم العربي. المدن الأخرى لم تستطع أن تحل محلها برأيي. الأمر يعود إلى فسحة الحرية التي هي غير موجودة إلا في هذا البلد.