دائرة الطباشير/ هنادي زرقه

ليس اليوم يومَ الأحد، فأجراس الكنيسة متوقفة منذ فترة عن الرنين. وعادة ما يدخل المصلّون بكامل أناقتهم وعطورهم. كما أنه ليس مشهداً سينمائياً، من عصر سينما الأسود والأبيض، ولا من مشاهد الأفلام التي تناولت الحربين العالميتين أو الحرب الأهلية الإسبانية: نساءٌ متلفعات بالسواد، معلّقات بحديد سور كنيسة تقدّم المساعدات للمهجّرين، لا يكففن عن ترداد جملة ومعاودة تردادها: «نزحنا من بيوتنا ولا شيء لدينا». أمّا الجهة التي تسببت بتهجير كلّ منهن، فهنَّ غافلات عنها، بقصد أو من دون قصد. الوقت الآن وقت الضرورات البيولوجية: الأكل والشرب والدفء. والضرورات البيولوجية تكسر هؤلاء النسوة اللواتي جمعهنَّ النزوح والتهجير على اختلاف الجهة التي تسببت بترويعهن وتشريد عوائلهن وتدمير منازلهن.

في بهو الكنيسة، ثمة مقاعد جلست عليها نسوة ينتظرن أن يمنحهنَّ متطوع الإغاثة شيئاً، أيّ شيء. على واحد من هذه المقاعد، جلست سيدة مهجّرة من ريف اللاذقية في الأربعينيات من عمرها بجانب سيدة مهجّرة من ريف حلب. تبادلتا نظرات ملؤها التشكك والارتياب، لكنهما ما لبثتا أن بدأتا تتحدثان عن سوء أوضاع المهجرين وقسوة ظروف العيش، وفقدان الأحبة. تسود لحظات صمت قليلة، ثم تنهمران في بكاء عميق.

روّع كلّ سيدة من السيدتين طرفٌ مختلف من طرفي الصراع, لكن الترويع جمعهما بما أسفر عنه من مصيبة، وها هما على مقعد خشبي في كنيسة تقدم المساعدات. وها هو المقعد يغدو كرسي اعتراف لكلتا السيدتين.

تتقدّم السيدة المهجّرة من ريف اللاذقية وتأخذ سلتها الغذائية أولاً. تعانق فريق الإغاثة وتقبّلهم والدموع تنهمر من عينيها، وتسأل شاباً متطوعاً وهي تقبّله: «ما اسمك؟» يجيب: «عمر». ترتدُّ السيدة قليلاً إلى الوراء، ثمَّ لا تلبث أن تقبّله مرة أخرى بامتنان لا يخفى على مراقب.

هل يكون فريق الإغاثة، الذي فشل النازحون مراراً في معرفة هوية أفراده الطائفية، والسيدتان السوريتان روح سوريا الجديدة؟ هل تكون هناك سوريا جديدة؟ أشخاص بسيطون لا تعنيهم الصراعات الدائرة على صفحات التواصل الاجتماعي، ولا الوفود التي ستذهب إلى جنيف. أشخاص مغيّبون عن أجندات كلا الطرفين, لكنهم خزان الدم المباح الذي يضحّي به الطرفان. كلّ ما يعنيهم هو وقف حمام الدم المتواصل والأمان. وما الذي يعنيه الأمان لشخص فقد أسرته تحت القصف أو في مذابح جماعية طائفية؟ يصعب التكهُّن بما يعتمل في صدور أمثال هؤلاء أو بما يجول في عقولهم من صور وأوهام عن السوري الآخر, السوري المختلف، السوري القاتل، السوري المغاير طائفياً, لكن جلوسهم تحت سقف واحد، وربما على مقعد واحد، ورؤية ضحايا مثلهم يتقاسمون المصير نفسه, ربما تعيدهم إلى سوريتهم, سوريتهم التي تفيض عن الطائفة وتزيد عن الدين.

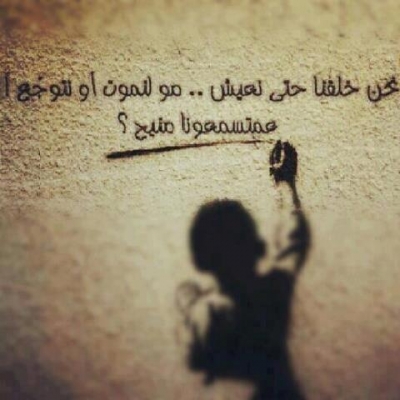

على مقعد آخر تجلس شابة أخرى تبكي حبيبها الذي قضى ببرميل متفجر. بقربها جلست فتاة قضى أخوها الضابط في الجيش النظامي على حاجز من حواجز الجيش بطلقة قناص. هل بإمكانك وضع اتجاهك السياسي وتحييد مشاعرك جانباً وخدمة الشابتين بالتعاطف نفسه؟ يمكن للسؤال أن يكون فاتحة اتهامات وتخوين، حيث ينبري كلُّ طرف ليُبرَّر قتل هذا الواحد من الشابين أو ذاك. غير أنّ السؤال ذاته يمكن أن يكون مدخلاً للمّ الشمل من جديد، ورفع الهويات إلى مصاف أسمى بكثير مما هي عليه الآن، بل وأسمى مما كانت عليه. أيّ مجتمع هذا الذي يفتك بشبابه على هذا النحو؟ ثمة جيل كامل، يتراوح عمره بين 22 و35 عاماً، قضى ويقضي في مطحنة الموت هذه. ثمة مئات الآلاف، وربما الملايين، من الأطفال المشردين واليتامى من هنا وهناك. شهدوا الموت ونجوا, ما الحكاية التي سنلفقها لهؤلاء حتى يقتنعوا بأن ثمّة بشراً لا يقتلون؟ هل يمكن مدّ جسور ثقة بين أطفال كلا الطرفين الذين باتوا يرضعون حليب العداء للطرف الآخر وكراهيته؟

ألا يستحق جميع من قضوا لقب ضحية؟ إن لم نقل لقب الشهداء؟! من يقرّر من يستحق اسم الشهيد؟ شهيدُ طرفٍ هو فطيسة الطرف الآخر. والصراع مستمر. وقد تغير مساره في العامين السابقين ليستنزف الشباب ولا يبقي بيتاً في سوريا إلا وفيه نائبة من النوائب.

بالأمس القريب, مات نلسون مانديلا ونعاه معارضون ومؤيدون على امتداد الساحة السورية. نعوه بوصفه بطلاً عالمياً, لكنهم غفلوا وهم ينعونه عن أنهم كانوا متفقين على أن المصالحة والغفران, وهما السمتان اللتان تحلى بهما مانديلا وجعلتا منه في ما بعد رئيساً لجنوب أفريقيا بعد سجن دام 28 عاماً, هما ما يمكن أن يبني مستقبلاً جديداً للبلاد ويوقف نزف الدم. أم لعلّي أخطئ هنا، فثمة من أعاد الفضل في زوال الأبارثيد (التمييز العنصري) من جنوب أفريقيا إلى العنصري دوكليرك، وإلى الكفاح المسلّح وحده الذي شنّه مانديلا ومؤتمره الأفريقي. هؤلاء يساريون متقاعدون ويساريات متقاعدات في منافيهم ومنافيهن البعيدة، الاختيارية غالباً، يحرّضون على مزيد من الدم السوري. هؤلاء خزّان «الطائفيين الجدد» في سوريا، كما كان نظراء لهم من اليساريين السابقين خزّان «المحافظين الجدد» في أميركا.

هل تملك الضحية القدرة على الغفران؟ حتى هذا السؤال بات محطّ تخوين! ماذا عن عدد القتلى الذي تجاوز مئتي ألف وأكثر؟ ماذا عن سبعة ملايين لاجئ؟ من يستطيع أن يتحدث بلسانهم؟ إنَّ شخصاً لم يُصب بأذى ولم يتضرر فرد من عائلته, لا يحقّ له أن يتحكم بمصائر الضحايا ويتكلم باسمهم؛ فليقرر الضحايا ما الذي يريدونه, وما الذي يجول في خاطرهم. وحدهم من خَبِر مرارة الفقد والتشرد. وهم من يملك حق الغفران والقَصاص. هؤلاء، بخلاف المزايدين على الصفحات الافتراضية، قد لا تجد ثقافة الانتقام مكاناً لها في قلوبهم, وإلا ما معنى أن تسكن عائلات حلبية وحمصية مهجّرة في أرياف اللاذقية؟ ولمَ لمْ يشعر هؤلاء المهجرون بالخوف من الآخر, وكيف يستوي أن تجعل من فئة أو طائفة كتلة مصمتة؟ ماذا عن البنايات المختلطة في أحياء اللاذقية وغيرها, والتي يقطنها أناس من مختلف الطوائف, هل صدف أن وقع أي حادث طائفي للنساء الريفيات اللواتي يفترشن الرصيف في سوق أوغاريت في اللاذقية ويبعن الخضار منذ سنوات؟ ماذا عن الفتاة المحجبة التي تتمشى في الشارع ممسكة بيد صديقتها السافرة؟ وبالمقابل، فإنّ مجرد تحوّل هذه اليوميات العادية والمعتادة إلى هذه الأسئلة ينبي عن أننا أمام وضع جديد بات عليك فيه أن تناقش بحذر واحتراس طارئين حتى ما كان يجري من دون أن تحسّ به، كتنفسك، على سبيل المثال. غير أنه، في جميع الأحوال، لا يحقّ لأشخاص لا يعرفون عن سوريا إلا ما يشاهدونه على قنوات الأخبار, ويجهلون تفاصيلها الصغيرة اليومية المعتادة التي كانت ولا تزال وستبقى، أن يكونوا بين من يقرر أقدار سوريا بذريعة هول ما يحصل، ذلك الهول الذي باتوا جزءاً منه خطيراً، عن بعد.

تعبنا, ربما ليس من حقنا أن نقول هذه الكلمة نحن الأحياء، أو الذين ليسوا تحت القصف والدمار, لكننا نريد هدنة لأرواحنا, نريد وقف قتال فوري, فنحن لم نبك موتانا كما يستحقون, وما من شخص سوريٍّ سويّ يرضى بتقطيع جسد البلاد, ونيل حصته منها.

لا أعرف أين قرأت أو سمعت العبارة التالية: «القوة هي أن تمتلك مبررات القتل كلها ثم تعفو…» وما من قوة تعدِلُ قوة الغفران. أما من أمٍّ حقيقة لسوريا؟؟

(كاتبة سورية)

السفير