“دونالد ترامب” رئيسا -مقالات مختارة-

ترامب الرئيس: كرتون الأباطرة ـ طبعة الرحم الأمريكي/ صبحي حديدي

في مناسبة تنصيب دونالد ترامب، اليوم، وتوليه رسمياً وقانونياً مهامّ الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة؛ يذكّرنا موريس بيرمان بأنّ لأمريكا سوابق في هذا المقام: قلّة محدودة من نطاسيي علوم السياسة اليانكية توقعت أن يُنتخب رجل مثل ريشارد نكسون، الذي انتُخب بالفعل وارتكب الفظائع في الداخل كما في ما وراء المحيط؛ وقلّة أخرى، محدودة بدورها، تنبأت بأن رونالد ريغان، ممثل الدرجة الثانية، لن يتربع في البيت الأبيض فحسب، بل سيطلق حرب النجوم أيضاً! وأمّا انتخاب ترامب، يتابع بيرمان، فإنه «اللهاث الأخير» لهذا البلد: السنوات الأخيرة من عمر الإمبراطورية الرومانية أنتجت أباطرة كانوا بمثابة «نكات رديئة»، بمن فيهم الحمقى والصبية؛ وهذا ما وصلت إليه أمريكا مع الشخصية الكرتونية، ترامب، الذي سيترأس القوة الكونية الأعظم، بلا تجربة سياسية، ولا مواصفات إنسانية؛ والذي، في المقابل، يتوّج 400 سنة من «التناطح الخشن» بين حزب وآخر، و»عقيدة» جيو ـ سياسية وأخرى، ورئيس وسَلَفه/ خَلَفه؟

وبيرمان، للتذكير، مؤرّخ ثقافي أمريكي مرموق، صاحب الكتابَين الشهيرين «عصور الظلام في أمريكا: الطور الأخير من الإمبراطورية»، 2006؛ و»أفول الثقافة الأمريكية»، 2000؛ وكلا العملين أثار عواصف سجال ساخنة، لم تهدأ حتى اليوم، لأنها ببساطة ظلت تعيد إنتاج عناصرها على نحو أشدّ سخونة.

وحين صعد جورج بوش الابن، وانتُخب لولاية ثانية؛ اعتبر بيرمان أنّ الحضارة الأمريكية أخذت تحثّ الخطى من طور الأفول (الذي ناقشه في كتابه الأول)، إلى عصر الظلام الفعلي (الذي تكهن به في كتابه الثاني). وما ولعه بالإحالة على مصائر مشابهة واجهتها الإمبراطورية الرومانية، إلا إعادة تشديد على خلاصات المؤرّخ البريطاني البارز شارلز فريمان، في كتابه الرائد «إنغلاق الذهن الغربي». وهكذا، كتب بيرمان: «السيد بوش، يعلم الله، ليس القديس أوغسطين، ولكنّ الأخير كما يشير فريمان هو تجسيد سيرورة أعرض أخذت تتكامل في القرن الرابع، وتمثّلت في إخضاع العقل للإيمان والسلطة. وهذا ما نشهده اليوم في أمريكا، وهي سيرورة لا يمكن أن يعيشها مجتمع ويظلّ حرّاً».

وفي فصل فريد، بعنوان «محور السخط: إيران، العراق، إسرائيل»، دشّنه باقتباس شديد المغزى من السناتور والمؤرّخ الروماني الشهير كورنيليوس تاسيتوس: «يخلقون الأرض اليباب ويطلقون عليها تسمية السلام»؛ ساجل بيرمان بأنّ زلزال 11/9 كان نتيجة حتمية للسياسات الأمريكية في الشرق الأوسط، خصوصاً في فلسطين والعراق وإيران. منابع السخط هذه تشمل الانقلاب الأمريكي المدبّر في إيران (الذي عُرف باسم «عملية أجاكس» وأسقط رئيس الوزراء الشرعي محمد مصدّق سنة 1953)، والتدخّل الأمريكي في شؤون العراق منذ الستينيات وحتى التعاون العسكري والأمني مع نظام صدّام حسين أثناء الحرب العراقية ـ الإيرانية، وبينهما وقبلهما وبالتزامن معهما الانحياز الأمريكي المطلق لدولة إسرائيل.

والحال أنّ سيرورة انحلال الإمبراطورية الرومانية، وليس نظرية حلقات التصحيح الذاتي، هي التي تصلح لاستشراف مستقبل أمريكا المعاصرة. إنها قوّة عظمى تسير حثيثاً نحو الهاوية بسبب من عجوزات في التجارة لا يمكن ضبطها، وميزانيات مدينة على نحو خرافي لا سابقة له، وعملة آخذة في الاهتراء دولياً، و»هوية سلبية» تتغذى على الحرب ضدّ الأمم الضعيفة، وثقافة بلهاء تعيش على التلفزة والإعلام الضحل، والتعليم الفاشل أو التبسيطي في المدارس والجامعات، وجنون الاستهلاك، والصحافة الأسيرة، والحقوق المدنية الضائعة، ومجموعات الضغط التي تسيّر الكونغرس، ووزارة العدل التي تعيد كتابة القوانين الدستورية على هواها… ويستخلص بيرمان: «نحن مجتمع قدره محتوم لأنّ الجمهور ذاته لم يعد ناشطاً أو واعياً، وهو لا يكفّ عن إعادة انتخاب الأناس أنفسهم الذين يتولّون نسف الحرّيات»! أليس تنصيب رجل مثل ترامب ذروة جديدة في ما استبصره بيرمان قبل 17 سنة؟ أليس التعاقب العجيب، رغم تناقضاته الظاهرة، بين بارك أوباما وترامب، هو طراز من استئناف «قدر محتوم»؟

ولكن ماذا عن ديمقراطية الإمبراطورية ذاتها، بين ظهرانيها، بحقّ أبنائها، وفي قلب ركائز «الاستثناء الأمريكي» الشهير، دون سواه؟ قبل زمن ليس بالبعيد كان فيليب جيمس، أحد أبرز مخضرمي التخطيط الستراتيجي الأمريكي، قد أطلق صفة «الكابوس» على التسجيلات الهاتفية التي وافق جورج بوش الابن على إجرائها بحقّ عدد من المواطنين، ممّن ارتابت الإدارة في أنهم على صلة بمنظمة «القاعدة». «هل تنقلب أمريكا إلى الشاكلة التي تخشاها كلّ الخشية»، تساءل جيمس، قبل أنّ يحدّد الشاكلة تلك: «دولة على غرار الأخ الأكبر»؛ في إشارة إلى النظام البوليسي السوفييتي كما تخيّله الروائي البريطاني جورج أورويل في روايته الشهيرة «1984»، حيث «الحكم للأوامر العليا، ولا أحد مستثنى من تنصّت البوليس السرّي، وكلّ شيء مسموح به دفاعاً عن الوطن، بما في ذلك التعذيب»؟

هذا ـ في صياغة أخرى تأخذ بعين الإعتبار أننا نتحدّث عن الولايات المتحدة الأمريكية، صاحبة دستور 1789، وليس عن نظام استبداد وفساد وجمهورية وراثية دكتاتورية ـ انقلاب من استثنائية الحلم إلى… استثنائية الكابوس؛ أو، كما في تعبير جيمس نفسه: «عالم أورويلي، حيث المذكّرات الإدارية المدافعة عن التعذيب تُسطّر في وزارة العدل ذاتها، ويصبح القضاء مهنة فائضة عن الحاجة في الشأن العام»! وهل، في المقابل، ثمة حاجة للكثير من العناء كي يدرك المرء عواقب هذه الدولة الأورويلية على نطاق عالمي، أنّى اتجه المرء ما وراء المحيط؟

ألا تواصل الولايات المتحدة احتلال، وأداء، دور روما الإمبراطورية في العالم القديم؟ أفلا تنتهك القوانين داخل حدودها وضدّ مواطنيها بقدر ما تفعل ضدّ العالم (إنشاء سجون أمريكية غير شرعية في بعض البلدان الأوروبية، ونقل المعتقلين المختطفين في رحلات جوية سرّية عبر مطارات الديمقراطيات الغربية…)؛ لكي لا نتذكّر تلك الحقوق الكونية التي يرى قياصرة أمريكا أنّ من حقّ روما القرن الحادي والعشرين أن تتجاهلها تماماً (إعفاء الصناعة الأمريكية من التزامات بروتوكول كيوتو حول تخفيف غازات الاحتباس الحراري، على سبيل المثال)؟

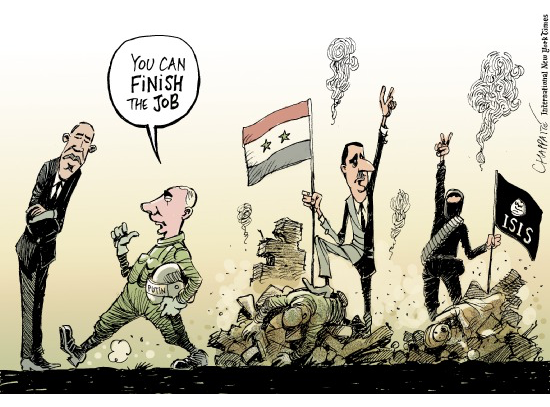

وبالأمس فقط، في تقرير نشرته «أسوشيتد برس» تعليقاً على تنصيب ترامب، كتب دان بيري وبرادلي كلابر أنّ سوريا قد تكون أبكر ميادين تراجع أمريكا عن مبدأ إشاعة الديمقراطية ومساندة دولة القانون؛ بالنظر إلى ما أثاره ترامب من إمكانية الشراكة مع روسيا فلاديمير بوتين، والتلويح أيضاً باحتمال الاصطفاف مع نظام بشار الأسد في مسألة الكفاح ضدّ الإرهاب والعدو المشترك الذي تمثّله «داعش». ما يتغافل عنه كاتبا التقرير، مع ذلك، هو أنّ ذلك المبدأ كان زائفاً في الأصل، هكذا بدأ وهكذا يظلّ اليوم أيضاً؛ وأنّ ترامب لا يقوم بما هو أكثر من إعادة تدوير سياسة أوباما في سوريا، صراحة هذه المرّة، وليس مواربة!

وفي الخلاصة، هذا مشهد أمريكي يرثه اليوم الرئيس الخامس والأربعون، لكي يشارك في متابعة إنتاج أعرافه جمعاء، منطلقاً من قلب هذه الديمقراطية ذاتها التي أتاحت انتخابه على نقيض من مقولاتها التأسيسية تحديداً، وجعلت منه أمثولة الذروة بالقياس إلى سوابق مثل نكسون وريغان وبوش الابن.

وإذا جاز القول إنّ شاغل البيت الأبيض الجديد هو ـ بدوره، واستئناساً بروحية تشخيص بيرمان ـ كرتون إمبراطوري، في طبعة أمريكية؛ فذلك لأن ترامب، أوّلاً وثانياً وثالثاً وعاشراً، نتاج أمريكي قلباً وقالباً: خرج من رحم أمريكا، ومن باطنها العميق، ولم يهبط البتة من المريخ!

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

القدس العربي

سوريا وفق ما يقوله ترامب/ عمر قدور

صحيح أن الرئيس الأميركي المنتخب ترامب لم يصرح بتوجهات واضحة إزاء الملف السوري، رغم انتقاده سياسة سلفه، ولومه الغرب على عدم إنشاء مناطق سورية آمنة بأموال خليجية، واعتباره التدخل الروسي سيئاً جداً، إلا أن سوريا قد لا تكون غائبة عن تصريحاته الأخيرة، الأحد الماضي إلى صحيفتي “تايمز” و”بيلد”. سوريا، الغائبة في حد ذاتها، ليست غائبة عما تبقى من ملفات يعرض فيها صفقات على موسكو، بل يمكن القول بأن الصفقة السورية المباشرة استئناف لسياسة أوباما، فإدارة الأخير كما هو معلوم كانت تبني تحفظها الأساسي على التدخل الروسي بحجة أنه لا يستهدف المنظمات الإرهابية بموجب قرار مجلس الأمن.

يعرض ترامب على موسكو رفع العقوبات الأخيرة التي أقرتها إدارة أوباما لقاء المشاركة الفعلية في الحرب ضد الإرهاب، وكأنه يريد إنعاش تفاهم كيري/لافروف في هذا الشأن، التفاهم الذي سبق أن وقف ضده جنرالات في البنتاغون ووكالة الاستخبارات الأميركية لئلا يتم تبادل معلومات أمنية حساسة بين الجانبين. يعرض أيضاً رفع العقوبات المتعلقة بالملف الأوكراني لقاء توقيع اتفاق على خفض الإنتاج النووي، مؤكداً بذلك عدم استعداده المقايضة بين الملفين السوري والأوكراني، بحسب ما سعى إليه بوتين منذ التدخل العسكري المباشر في سوريا.

أهم من ذلك، يصف ترامب التدخل الأميركي في العراق بأنه ربما أسوأ قرار اتخذته بلاده على الإطلاق، مشبهاً إياه برمي أحجار على عش دبابير. هذا يعني بالإضافة إلى ما سبق أن إدارته عازفة عن استرجاع سياسة التدخل لتغيير الأنظمة في العالم التي ميزت عهد المحافظين الجدد، وهو بذلك أقرب إلى أوباما التي شهدت الولايات المتحدة في عهده سياسة انكفاء، بينما واصلت روسيا طوال الوقت الاستفادة منها.

لا يغير وصف ترامب التدخل الروسي بالسيء جداً مما قاله سابقاً حول عدم استعداده الانخراط في مسألة تنحية بشار الأسد، فالإدانة اللفظية هنا تُصرف في عرض مقايضة صغيرة، وهي لزوم درء الشبهات المتعاظمة حول نيله دعماً من بوتين أثناء حملته الانتخابية. في الأصل كانت إدارة أوباما قد تخلت عن مطلب تنحي بشار، وكان جون كيري قد تحدث في لقاء جمعه بناشطين سوريين عن السماح لبشار بخوض الانتخابات المقبلة أيضاً. لذا لا جديد على هذا الصعيد، ربما باستثناء الدخول في ترتيبات جديدة تخص منطقتي نفوذ أميركي في سوريا؛ الجبهة الجنوبية التي تتحكم المخابرات الأميركية بإمداداتها والمناطق التي تسيطر عليها الميليشيات الكردية بتغطية من طيران التحالف ضد داعش.

لعل تمايز ترامب عن أوباما يظهر في الموقف من إيران وملفها النووي، فهو لم يخفِ في أكثر من مناسبة توقه إلى إلغاء الاتفاق والانقضاض على إنجاز سلفه الوحيد خارجياً. كانت سياسة أوباما أكثر انسجاماً، فمحاولات التقرب من نظام الملالي تتفق مع منع إسقاط بشار، ولاحقاً الإبقاء عليه. مع ترامب هناك تناقض بين العزوف عن التقارب مع إيران والإبقاء على رجلها في دمشق، غير أن هذا التناقض يجد حله في تل أبيب، لأن الأخيرة أيضاً لم تخفِ معارضتها القوية للاتفاق النووي الإيراني في وقت لم تعد تتحرج فيه من القول بأن بقاء بشار هو السيناريو المفضل لديها.

يمكن القول بأن تمدد إيران الإقليمي لا يخيف إسرائيل ولا الإدارة الاميركية، لا لأن من يدفع الثمن هي شعوب المنطقة فحسب، ولكن لأن محاولات الهيمنة الإيرانية محكومة بسقف من الولاءات المذهبية التي لا تشكل أغلبية في المنطقة، ومحكومة تالياً بمقاومتها المستمرة وباستنزاف إيران على المدى المتوسط إن لم يكن القريب. أما نظام بشار فلا يُنظر إليه بوصفه حليفاً عضوياً لإيران، على النمط الذي يُنظر به إلى حزب الله، هو نظام يتوسل البقاء تحت أية مظلة، وتخدمه الظروف الحالية بمتانة التحالف الروسي الإيراني ليكون تابعاً مزدوجاً. هنا مقايضة أخرى معروضة تحت الطاولة، فالعديد من القوى الإقليمية يتطلع إلى فك ذلك التحالف، وترامب أيضاً قد يفضّل نظام بشار تحت الوصاية الروسية فقط، لكنه مثل إسرائيل غير مستعجل على نهاية استنزاف طهران وحزب الله في سوريا.

رغم قوله بأن الأوان فات على فعل شيء في سوريا، وصحته نسبياً عطفاً على انكفاء سلفه، إلا أن هذا لا يعني تنازل إدارة ترامب عن الملف السوري بلا ثمن، فضلاً عن أنه غير ممكن طالما استمرت الحرب ضد داعش. فتحت عنوان “الحرب على الإرهاب” هناك سلة من القضايا المتشابكة والمعقدة، تبدأ من العراق وتنتهي في الجنوب اللبناني، واشنطن منخرطة فعلياً في الملفين السوري والعراقي وانسحابها لن يأتي بقرار اعتباطي، وعلى فرض خضوع مثل هذا القرار لمزاجية ترامب هناك متحفزون في الحزبين الديمقراطي والجمهوري للانقضاض عليه.

الأقرب إلى المنطق أن ترامب بين احتمالين مكلفين، أولهما الاستمرار بسياسة أوباما التي أثبتت عقمها في سوريا والعراق لجهة الحرب على الإرهاب، مع كراهيته الشخصية لما تحمله هذه المقارنة، وثانيهما القيام بخطوات دراماتيكية قد ترتد عليه. في المقابل يدرك بوتين حاجة ترامب إلى مساعدته، وهو ليس تواقاً لتقديم المساعدة، وقد لا يكون تواقاً حتى إلى تخلٍّ أميركي تام عن الملف السوري، بقدر توقه إلى محاولة ابتزاز الرئيس الجديد بربط الملفات الشائكة ببعضها. عدم وجود الملف السوري ضمن الأولويات الأميركية لا يمنح ترامب خفة التحرك فيه سوى نظرياً، بوجود جهوزية عالية لدى خصومه للنيل منه.

تحت البهرجة الإعلامية التي يتقصدها ترامب بتصريحاته ثمة مصالح للمؤسسة الحاكمة، وقد تشير أقواله الأخيرة إلى محاولة إقامة توازن بين طبعه الهائج وتعقّل الطبقة السياسية. أن يكون أميناً لتوجهات الأغلبية فهذا يعني شيئاً واحداً؛ ترك الساحة السورية مفتوحة ليخسر فيها الآخرون جميعاً.

المدن

رئيس نهاية العالم/ حسام عيتاني

يدخل دونالد ترامب إلى البيت الأبيض كأقل رئيس شعبية للولايات المتحدة، وفق استطلاعات الرأي، مصطحباً معه عدداً لا يستهان به من الملفات القابلة للانفجار في وجهه في أية لحظة.

لكنه سيكون مع ذلك رئيساً كامل الشرعية الانتخابية والدستورية استناداً إلى المعايير والإجراءات التي أوصلته إلى سدة الرئاسة بغض النظر عن الطعن في شرعيته، سواء في تصريحات رمز الحقوق المدنية جون لويس أو في عدم حصوله على الأكثرية العددية من الأصوات.

حدة الانتقادات التي طاولت ترامب بلغت حداً لم تسجله الذاكرة في الصحافة وأوساط المثقفين والأكاديميين والفنانين. المعلق في «نيويورك تايمز» بول كروغمان الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد لسنة 2008، وضع عنواناً لعموده يوم الجمعة الماضي «مع كل عدم الاحترام اللازم»، متوجهاً إلى الرئيس المنتخب بلائحة اتهامية كاملة. زميله في الصحيفة ذاتها تشارلز بلوْ كان قد عبر عن «قرفه» عند استقبال هيئة تحرير «النيويورك تايمز» لترامب بعد انتخابه بأسابيع قليلة. هذا إلى جانب الكلمة التي ألقتها الممثلة ميريل ستريب في حفل جوائز «الغولدن غلوب» الفنية.

بيد أن هذه المواقف والكثير مما يشبهها، لا يلغي الحقيقة القائلة بوجود انقسام عميق وواسع بين النخبة الليبرالية الديموقراطية المتمركزة في المدن الكبرى على الساحلين الشرقي والغربي، وبين أميركا الداخلية الفقيرة التي سئمت من سياسات لا ترى فيها إلا إمعاناً في إفقارها وفرض قيم لا معنى لها عليها، بزعم الصواب السياسي والمساواة والإيجابوية.

شديد الأهمية في هذا المعنى التحقيق الذي نشرته «واشنطن بوست» عن العامل شان بوفيه الذي رأى عالمه الصغير في بلدته المعزولة في ريف ولاية إلينوي، يتداعى من حوله مع مرض أمه المستعصي وبطالة والده وحياته هو البائسة والخالية من الأمل. رد بوفيه كان في مشاركته المحمومة في حملة ترامب والترويج له كرئيس «سيعيد أميركا عظيمة»، أي سيعيد فتح المصانع وتوظيف العمال العاطلين من العمل ويعالج والدته المريضة… الجائزة التي نالها بوفيه كانت دعوة إلى حضور حفل التنصيب في واشنطن التي سيقصدها للمرة الأولى في حياته بعدما استعار بذلة وحذاء يليقان بالمناسبة. بداهة إن هذا العامل والملايين من أشباهه لا يبالون بالعواقب التي ستسفر عنها سياسات ترامب المقبلة. المهم عندهم أن وضعهم المزري هذا تفاقم في ظل حكومات رفعت شعارات لم تمسّ حياتهم اليومية الحزينة.

تظهر هنا المفارقة أمام كل من لا يزال يؤمن بانحياز العمال والفقراء التلقائي وغير القابل للنقاش إلى جانب نسخ مختلفة من اليسار التقليدي (الحزب الديموقراطي في الحالة الأميركية)، الذي محى الخطوط الفاصلة بينه وبين اليمين بدفاعه عن عولمة غير مقيدة على ما فعل الديموقراطي بيل كلينتون، وفشل في جلب المساواة الموعودة إلى أميركا المنقسمة عرقياً وطبقياً على ما حصل مع الديموقراطي الآخر باراك أوباما.

المفارقة هذه تذكر برواية ماريو فارغاس يوسا الرهيبة «حرب نهاية العالم»، حيث يصطف الفلاحون والعبيد المحرّرون وصغار المزارعين في ولاية باهيا البرازيلية المسحوقة بالجفاف والفقر، إلى جانب راهب يعدهم بالخلاص إذا ناهضوا الجمهورية الجديدة والإصلاح الزراعي وكل ما يمكن أن يرمز إلى التقدم والعدالة الاجتماعية في ذلك الزمن. فقراء باهيا ساندوا الراهب أنطونيو كونسيليرو، وماتوا بنيران مدافع الجيش البرازيلي الجمهوري.

فقراء إلينوي يذهبون اليوم إلى واشنطن بثياب وأحذية استعاروها ليظهروا كما يريد الرئيس الجديد لهم أن يظهروا. الخلاص هو أيضاً شعار رئيس نهاية العالم.

الحياة

للأيّام المتبقّية قبل يوم الجمعة الحزينة جدّاً…/ حازم صاغية

قبل أيّام قليلة، استعرضت البلاغة نفسها في شيكاغو. باراك أوباما كان يودّع الأميركيّين والبيت الأبيض. بعد أيّام قليلة، يوم الجمعة تحديداً، تشهد واشنطن دي سي دخول دونالد ترامب بيتها الأبيض نفسه.

الرئيس الجديد قد ينام في السرير الذي نام فيه الرئيس السابق. لكنّ التشابه يقف عند هذا الحدّ. بدل البلاغة والمعاني النبيلة، تنضح عبارات ترامب بالسوقيّة. أخطاء إملائيّة وأخطاء في القواعد. تكرار مضجر وتناقض بين العبارة وأختها. كلمات لا تصير جُملاً إلاّ على «تويتر»، لُعبته المفضّلة، لكنْ حتّى على «تويتر»، لا تؤلّف كلماته جُملاً إلاّ بعد كثير من التسامح معها.

الرئيس الأمّيّ عرسه مأتم لملايين الأميركيّين الذين هم الأذكى والأعرف بين مواطنيهم. بعضهم يتظاهر. بعضهم يبكي. بعضهم يعوّل على عزله الذي قد تفضي إليه أخطاء يعجز عنها شخص واحد. استقصاءات الرأي العامّ بدأت تقول، منذ أسبوع، إنّه الأقلّ شعبيّة بين رؤساء أميركا.

ذاك الرجل سيحلّ في البيت الأبيض مصحوباً بقائمة من العناوين، هذه بعضها: رئاسة مطعون في شرعيّتها. خلط بين العائلة وقراباتها والسياسة وتعييناتها. خلط بين مصالحه التجاريّة ومصالح البلد. عداء للإعلام لا يستقيم مع الديموقراطيّة. علاقة دونيّة، قد تنحطّ إلى مستوى «العمالة»، بروسيا ورئيسها بوتين. فضائح جنسيّة في موسكو. حبّ معلن لحكّام طغاة. تفضيل لتعذيب السجناء. شراكة في البيزنس مع متّهمين بالتحايل على القانون. انشغال بـ «تويتر» وصلت طفليّته ونرجسيّته إلى التباهي على أرنولد شوارزينيغر (ما معناه: نسبة مشاهدي «ذي أبرانتيس» التلفزيونيّ كانت أكبر في عهدي ممّا أصبحت معك. لقد دمّرتُك). خلاف مع الصين ربّما كان سببه أنّ بكين لم تأذن لشبكة فنادقه بالعمل فيها. تهرّب من التصريح الضريبيّ سبق معركة الرئاسة. موقف متخلّف من الأقلّيّات وذوي الاحتياجات الخاصّة والنساء والإجهاض وتعدّد الممارسات الجنسيّة. عداء للتجارة وللهجرة. موقف أمّيّ من البيئة. بَرَمٌ بالاستماع إلى مساعديه حين يشرحون له المسائل المعقّدة. تصديع العلاقة مع أجهزة الدولة التي سيرأسها. تصديع العلاقة مع حلفاء أميركا التقليديّين. أعصاب نزقة لا سيطرة عليها. عجز عن التركيز…

إنّه مرآة أسوأ القيم وأسوأ الأذواق: خلطة من الشعبويّة وتمجيد القبح والابتذال. يحبّ «الأقوياء» و «الناجحين»: الجنرالات الذين مثّلهم في مناصبه العليا بنسبة فائضة. الرياضيّين (ربّما كان هذا الحبّ أحد مصادر عدائه للتأمين الصحّيّ. الرياضيّون لا يعانون صحّيّاً). إنّها النيتشويّة في تأويل مبتذل. ويحبّ أيضاً عارضات الأزياء اللواتي اختار إحداهنّ زوجة له. وطبعاً هو مولع بالمليونيريّين الذين ملأ بهم مناصبه العليا. إنّها العامّـيّة المنشدهة بالأريستوقراطيّة، أو بصورة متوهّمة عنها.

ترامب يملك طاقة مدهشة على تيئيسنا من النموذج. من الديموقراطيّة. من السياسة. من أميركا. من المدارس والكتب. إنّه هشاشة الحضارة والحداثة وقد تجسّدت في شخص.

نجم «تلفزيون الواقع» أقوى في دونالد ترامب من رئيس الجمهوريّة. إنّه أقوى بلا قياس. انحطاط الشعبويّة يتجسّد فيه: القائد الشعبويّ التقليديّ كان خطيباً، وقد يسمّي نفسه «قائداً لتحرّر وطنيّ». القائد الشعبويّ الذي هو ترامب صار ما صاره لأنّه، فضلاً عن ثرائه وصفقاته المشبوهة، نجم تلفزيونيّ ومستخدم للتواصل الاجتماعيّ ببذاءة وتفكّك لغويّ وتعبيريّ!

والحال أنّ الخيال الشرّير إذا أراد أن يصنع شخصاً على مثاله، لن يقوى على الإتيان بدونالد ترامب. الذين اختارهم ليكونوا فريقه قالوا في جلسات الاستماع إليهم، في الكونغرس، عكس ما كان يقوله عن روسيا و «الناتو» ووكالات الاستخبارات والتعذيب واستقبال المسلمين وعاصمة إسرائيل وحماية الشركاء الأوروبيّين في «الناتو». علّق ترامب: هذه آراؤهم الخاصّة! علّق المعلّقون: أيضاً لا يفهم معنى «فريق».

مناعة النظام ومناعة التقليد السياسيّ ستقفان عقبة في وجهه. هذا ما نمّت عنه شهادات فريقه نفسه. لكنْ، حتّى في هذه الحال، لن يكون الطريق آمناً وسالكاً، إذ التناقض والغموض سيّدا الموقف. «الملفّ الروسيّ» إذا تفاقم قبل الجمعة سيُضعفه كثيراً، مع أنّ من المستبعد أن يفضي إلى عزله.

شخص كهذا ماذا سيفعل، بدءاً بيوم الجمعة المقبل، ببلده، بالعالم، بنا؟ إنّها الجمعة الحزينة جدّاً.

الحياة

لغز واشنطن الجديدة في عهد ترامب/ راغدة درغام

التباين بين مواقف المرشحين لمناصب رئيسية في إدارة ترامب شق طريقه عبر روسيا وسورية بالذات في رفض وزير الخارجية المفترض ريكس تيليرسون تحميل روسيا تهمة ارتكاب جرائم حرب في سورية، وفي تأكيد المرشحة لمنصب سفيرة لدى الأمم المتحدة بمنصب وزيرة، نيكي هايلي، أن «أفعال روسيا في سورية، مثل قصف المستشفيات، هي جرائم حرب، ولا يمكن الولايات المتحدة أن تثق بروسيا». كلاهما رأى أن تخفيف العقوبات على موسكو يرتبط بإثباتها الإيجابية في سياساتها الثنائية والدولية. روسيا إذاً، ليست في إبحار بلا أمواج ورياح إلى قلب الإدارة الجديدة، بل إن عواصف تترقب اندفاعها للزعم أنها باتت الشريك المفضل لدى الولايات المتحدة في عهد دونالد ترامب. محطة ارتباكها الأولى تبدو آتية في آستانة التي نقلت إليها تفاهماتها الميدانية مع تركيا لتصبح بوتقة الحلول السياسية البديلة عن تلك التي وضعتها الأمم المتحدة في بيان جنيف وقراراتها اللاحقة ركيزتها الأساسية، وهي عملية سياسية انتقالية في سورية تبقي مسألة مصير الرئيس بشار الأسد على جدول المفاوضات. موضع قوة موسكو قد يكون موضع ضعفها تماماً، كما أن قوة تركيا المستجدة مرشحة لتكون خاصرتها الركيكة. الأضعف في المعادلة اليوم هو أوروبا والخليج، لأن كليهما فوّض للثنائي «الضامن» مهمة النجاح أو الفشل في آستانة. إيران أيضاً ليست في مرتبة الارتياح الذي اعتادته في عهد باراك أوباما، وليست في وفاقٍ استراتيجي كامل مع روسيا بسبب اختلاف أولوياتهما السورية، فطهران بدأت التململ نتيجة بروز عناصر في إدارة ترامب تنوي وضعها تحت المجهر نووياً وإقليمياً، وهي واعية إلى اعتزام أوروبا، وبريطانيا بالذات، بدء توسيع بيكار محاسبتها على تجاوزاتها في سورية واليمن وتحدي صناعتها الميليشيات وإنشاء القوات غير النظامية الموازية للجيوش التقليدية في الدول العربية، على نسق «الحرس الثوري» في إيران. كل هذا يضع العصا في العجلة الروسية– الإيرانية– التركية، أقله في هذه المرحلة.

بعد ثلاثة أيام على تولي دونالد ترامب الرئاسة الأميركية وقبل موافقة الكونغرس على تعييناته الوزارية، قررت موسكو عقد اجتماع حول سورية في آستانة، عاصمة كازاخستان، سوية مع تركيا، في خطوة هدفها إخراج الملف السوري من مجلس الأمن والأمم المتحدة. الديبلوماسية الأوروبية قررت أن تعطي موسكو فرصة النجاح أو الفشل، وحددت النجاح بأن تكون آستانة خطوة نحو إحياء المفاوضات على أساس بيان جنيف وعودةً إلى الأمم المتحدة، وليس العكس. اعتبرت أن أي شيء يصدر عن آستانة لجهة إخراج الملف السوري من الأمم المتحدة فشل، لكنها لم تتبنَّ استراتيجية إفشال المسعى الروسي– التركي ولم تضع استراتيجية بديلة، فقررت -شأنَ الدول الخليجية- المراقبة والانتظار.

اللافت في المواقف الأوروبية هو استعدادها لأن يكون لها حضور ودور في آستانة عبر تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو). ووفق ديبلوماسي غربي: «إننا منخرطون جداً عبر تركيا في آستانة لجهة تعريف ما الذي يجب أن يصدر عنها وما لا يجب أن يصدر عنها، وكذلك لجهة الخطوط الحمر، فنحن حلفاء جداً جداً مع تركيا».

وفي رأي هذا الديبلوماسي، فإن القيادة في آستانة «حق استحقته روسيا وتركيا» نتيجة استثماراتهما الميدانية في سورية، ولهما الحق في «صوغ شكل» المستقبل في سورية، «لأنهما استثمرتا أكثر مما استثمرنا في سورية».

هذا الضعف البنيوي في المواقف الأوروبية نحو سورية، أدى أيضاً إلى التراجع في مسيرة المحاسبة التي قادتها بريطانيا وفرنسا في مجلس الأمن عبر مشروع قرار في شأن استخدام الأسلحة الكيماوية من جانب النظام في سورية، فقد عملت الدولتان نحو استصدار قرار أواخر السنة الماضية ثم قررتا الانتظار بتبريرات مختلفة، منها: العضوية الجديدة لهذا العام في مجلس الأمن، والإدارة الجديدة في واشنطن، والخوف من فيتو روسي «لا فائدة من استدراجه». إنما، وفق مزاعم الديبلوماسية الأوروبية «هذه مسألة حيوية لنا، ولن نتخلى عنها، لأنها معنية بموضوع استخدام الأسلحة المحظورة». واقع الأمر، أن هذا السلاح هو أداة من أدوات التأثير أو المواجهة مع روسيا وهي تختطف الملف السوري من مجلس الأمن لتنفيذ غاياتها.

الدول الأوروبية في مجلس الأمن استيقظت الآن إلى أدوار إيرانية في سورية وطموحاتها الإقليمية بعدما كانت «تناست» عمداً، شأنها شأن واشنطن، إفرازات اتفاقها النووي مع إيران على الصعيد الإقليمي، فلقد كانت الدول الغربية على علم تام بما يعنيه ليس فقط فك الربط بين مشاريع إيران الإقليمية وطموحاتها النووية، وإنما أيضاً ما وافقت عليه من إبطال لقرارات مجلس الأمن التي حظرت على طهران تصدير السلاح وصنع الميليشيات والتدخل المباشر عسكرياً خارج حدودها، وذلك بموجب الاتفاق النووي. بذلك، سمحت الدول الغربية لإيران بالتوغل عسكرياً في سورية قبل الاتفاق النووي خوفاً عليه وبعد الاتفاق النووي بموجبه.

اليوم، يتحدث الديبلوماسيون الغربيون بلغة الاحتجاج على الأفعال الإيرانية التي سبق وصمتوا عنها، بل شرّعوها في سورية، وفي اليمن والعراق ولبنان. بعضهم يقول إنه يفعل ما في وسعه إنما النفوذ الروسي مع إيران أقوى من النفوذ الأوروبي، وإن التباين في المواقف الروسية– الإيرانية في شأن سحب جميع المقاتلين الأجانب من سورية يضع روسيا في طليعة النفوذ الضروري كي تخضع إيران لمطالب سحب ميليشياتها من سورية.

السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة ماثيو ريكروفت، قال في جلسة مجلس الأمن حول الانتهاكات الإيرانية لقراراته: «بعيداً من الملف النووي، تواصل إيران القيام بدور مزعزع للاستقرار في المنطقة، وهذا أوضح ما يكون في سورية». وتحدث الديبلوماسيون الأوروبيون عن انتهاكات إيرانية بمواصلتها مد «حزب الله» بأسلحة وبمحاولاتها إرسال أسلحة إلى اليمن.

ووفق ديبلوماسي أوروبي رفيع، فإن إدارة ترامب «ستكون مهتمة جداً بالتركيز على التمايزات بين كل من روسيا وإيران، خصوصاً في ما يتعلق بالأزمة السورية». وقال إن «الاتفاق النووي مع إيران يُلزم إيران، وإن بصيغة غير مكتوبة، بأن تتصرف كدولة إقليمية مسؤولة. وهذه المسؤولية يجب أن تنعكس في تصرفات إيران في العراق وسورية واليمن ولبنان، وهو ما لا نراه على الأرض». وأكد أن موقف بلاده «جدي جداً لجهة تنفيذ إيران التزاماتها الإقليمية… فعلى إيران أن تتصرف بمسؤولية وتلعب دوراً بنّاءً إقليمياً».

الدول الأوروبية تقع اليوم في ارتباك الضعف، فهي تستمد من الإدارة الأميركية الجديدة بعض الجرأة على الوقوف في وجه إيران بخجل، وهي توكل إلى تركيا الضعيفة في نهاية المطاف تمثيلها في آستانة مع روسيا. مواقفها تشابه مواقف الدول الخليجية لجهة غياب الاستراتيجية الاستباقية، ولها مع هذه الدول قواسم مشتركة لجهة الاتكال على تركيا، على رغم التحفظات على تقلباتها ومواقفها التفاوضية، كما لجهة انتظار الإدارة الأميركية المبعثرة بين مواقف الرئيس دونالد ترامب ومواقف وزرائه ومندوبته لدى الأمم المتحدة.

واشنطن الجديدة في عهد ترامب لغز يتأهب له العالم ومشروع وفاق واتفاق مع روسيا رهن الواقعية السياسية وتنافس المصالح الكبرى. هذا الأسبوع هو أسبوع الاحتفاءات والنقلة العملية من رئيس مُنتخب تمتع بالمكابرة والمزايدة والتحدي والتودد إلى رئيس فعلي في انتظار وزرائه وموافقة الكونغرس عليهم. لن تكون سورية في صدارة أولويات الرئيس الجديد سوى من البوابة الروسية. لن يكون الاتفاق النووي مع إيران في طليعة الإجراءات ضدها إنما ستكون إيران تحت المراقبة نووياً وإقليمياً. وهذا جديد يؤكده ما يقوله المسؤولون البريطانيون، وهم المقربون من واشنطن، إنما هذا الجديد ما زال قيد فرز العلاقة الأميركية– الروسية في ما يتعلق بمراقبة أدوار إيران الإقليمية. في الأمس ضحَّت واشنطن وحلفاؤها بالبعد الإقليمي في مشاريع طهران من أجل الاتفاق النووي، واليوم، يُراقَب التوغل الإيراني في الدول العربية، وهو قابل لأن يصبح موضع مواجهة سياسية لفظية وليس مشروع مواجهة عسكرية. فلا أحد يتكلم عن أدوات حادة ضد إيران لإلغاء مشروعها، وإنما ما يتكلمون عنه هو محاولة لجم إيران بلا خوف من انعكاسات ذلك على الاتفاق النووي. الجديد أن الرئيس باراك اوباما الذي يغادر البيت الأبيض حزم هوسه بالاتفاق النووي مع إيران وبالنقلة النوعية في العلاقات الأميركية– الإيرانية في حقائب الرحيل، فيما الرئيس الآتي إلى البيت الأبيض يفتح حقائب مختلفة وينفض عنها غبار الهوس.

الديبلوماسيون الأوروبيون عادوا إلى الحديث عن أمرٍ كان دونالد ترامب أوحى أنه لا يهمه، وهو «مصير الرئيس السوري بشار الأسد»، فالتمايز بين ما سبق واعتبره كثيرون مسألة بديهية لجهة العلاقة بين ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمؤشرات إلى مواقف أميركية أقل تهادنية وإرضاء لإيران بالذات في سورية، فتحت الحديث مجدداً عن مصير الأسد ليحل مكان الاستنتاج التلقائي عند البعض أن الأسد باقٍ بقرار دولي إلى ما لا نهاية. أحد هؤلاء الديبلوماسيين تحدث بلغة أن «الحرب لم تنته بعد»، وأن الأسد «لا يمكن أن يكون جزءاً من مستقبل سورية»، وقال إن الكلام يدور حالياً حول «كيف ومتى على الأسد أن يرحل، إنْ بصيغة تحوله رئيساً فخرياً أو من طريق الانتخابات». وأوضح الديبلوماسي الغربي أن «الأسد هو جزء من الحديث حول مصيره لكنه ليس جزءاً من المفاوضات بعد».

قد يكون هذا الكلام أوروبي اللغة وقد يكون مجرد تمنيات أو تطويقاً لصفقة بين ترامب وبوتين تطيح مفاهيم جنيف والعملية السياسية الانتقالية في سورية. مهما كان، فإن مصير الأسد عاد إلى المعادلة، فيما بالأمس القريب كان هناك من اعتبره أمراً مفروغاً منه.

فكل الاجتهادات في شأن السياسات الأميركية في عهد دونالد ترامب باتت اليوم رهن الواقعية السياسية والاعتبارات الجغرافية– السياسية والمصالح الأميركية، وليس إدارة هذا الرئيس أو ذاك. بالطبع، لكل رئيس أميركي القدرة على التأثير في مسار العالم وفي المسيرة الأميركية الداخلية، لكن الولايات المتحدة تبقى دولة عظمى لا يتحكم بها فرد واحد مهما استولى على انتباه العالم ومهما كان فريداً من نوعه، فهذه دولة المؤسسات والديموقراطية والمحاسبة بشفافية عنيفة، إذا اقتضى الأمر. شهر العسل لا يدوم طويلاً مع أي رئيس جديد، ودونالد ترامب المثير للعالم يبدأ هذا الأسبوع مشواراً صعباً مع أميركا التي تتوقع من رئيسها أن يكون واعياً وحكيماً، وإلا فإنه ليس فوق المحاسبة.

الحياة

سورية وترامب: في انتظار الأسوأ/ حسان حيدر

يتسلم دونالد ترامب غداً مفاتيح البيت الأبيض، و «يتسلم» معها شرقاً أوسط مضطرباً ومنقسماً، بل مفتتاً تنهشه الحروب ومشاريع العنف والتطرف والدويلات. لكن القادم الجديد الى رئاسة الدولة الأقوى في العالم، لا يملك فكرة واضحة عن كيفية تعامله مع بؤرة التوترات هذه، باستثناء أن لديه صديقاً واحداً هو إسرائيل وعدواً واحداً هو «الإرهاب».

هذا الاختصار السطحي لمشكلاتنا من وجهة نظره، يعني أن منطقتنا مقبلة على تطورات ليست في مصلحة تقدمها المنشود نحو الديموقراطية والاستقرار، وهو الشعار الذي رفعه الأميركيون زوراً منذ «ورثوا» الشرق الأوسط من أوروبا الكولونيالية، واعتمدته الإدارات المتعاقبة ذريعة لتبرير خيارات تدخلها فيه أو انكفائها عنه. لكن مواقف ترامب المبتسرة التي تشبه الأحاجي، تكشف رغبته في تعديل مفهوم السياسة الخارجية الأميركية وقصر دورها على مهمة رئيسة واحدة هي «مكافحة الإرهاب» الذي لا يرى في خلفية صورته سوى الإسلام والمسلمين.

ولعله سيكون في مقدم المتضررين من غموض سياسات ترامب والتباساتها ثوار سورية الذين لم يعد لهم سند كثير في العالم، بعدما تقاعس القريبون والبعيدون، باستثناء قلة، عن نجدتهم، وفضلوا التعاطي بواقعية مع موازين القوى المستجدة بعد دخول روسيا الحرب وتفاهمها مع تركيا وإيران، وهذا بالتأكيد ما دفع معظم فصائل المعارضة الى القبول بوصاية أنقرة والذهاب الى مفاوضات كازاخستان من دون شروط مسبقة.

فخلال عهد أوباما، وعلى رغم تنصل إدارته من التزام أي دعم عملي للثورة السورية، ظلت هذه الأخيرة تستفيد من دعم سياسي أميركي عام وفضفاض، لكنه كان كافياً لتوفير غطاء للدعم الذي تتلقاه من حلفائها الفعليين في المنطقة ومنحها هامشاً من المناورة. أما اليوم، فإن ما تشي به مواقف ترامب وتصريحاته وتغريداته التي تقارب السذاجة أحياناً، في شأن الأطراف الفاعلين في الأزمة السورية، يسمح باستنتاج أن الرجل يتحالف عملياً مع الذين يدافعون عن نظام بشار الأسد ويقاتلون لبقائه، ويهادنهم، حتى عندما يتخذ مواقف قد تبدو مناوئة لهم.

ولنأخذ أولاً العلاقة مع موسكو التي من المرجح أن تشهد، في انتظار انحسار سحابة تقارير وكالات الاستخبارات عن القرصنة والتدخل الروسي في الانتخابات الأميركية، تحسناً كبيراً قد يصل سريعاً الى حد التنسيق في سورية. وعلى رغم أن ترامب انتقد في أحاديث صحافية أخيرة الدور الروسي في حلب، إلا أن ذلك جاء متأخراً كثيراً باعترافه هو نفسه، بعدما سقطت المدينة أمام قصف الطيران الروسي واجتياح الميليشيات الإيرانية. ويبدو موقفه مجرد تصفية حسابات مع الإدارة الراحلة أكثر مما هو اهتمام بالمدينة ومصيرها، فهو لم يتطرق الى هذا الموضوع إطلاقاً خلال احتدام معركة حلب ومحاصرة المدنيين فيها، بل يستخدمه اليوم للنيل من إدارة أوباما التي يتهمها بـ «التقصير» وبأنها لم تفعل شيئاً لإنقاذ «العجائز المتعثرات اللواتي أطلقت عليهن النار وهنّ يخرجن من حلب».

ويأتي تأكيد ترامب أكثر من مرة أن تغيير نظام الأسد ليس من اهتماماته، ليناقض تماماً حملته على «الدور الإقليمي» لطهران، الداعم العسكري والمالي الرئيس لحاكم دمشق. وهنا أيضاً يقتصر «التهديد» الإيراني بالنسبة الى الرئيس الجديد على إسرائيل وحدها، علماً أن الدولة العبرية تضخم كثيراً هذا «التهديد» لاستدرار المزيد من المساعدات العسكرية والاقتصادية. ذلك أن مصالح طهران وتل أبيب تتقاطع في سورية ولبنان، وهما تتفقان على «ضرورة» بقاء الأسد واستمرار الهدنة في الجنوب اللبناني.

وحتى إصراره خلال حملته الانتخابية على إجراء مراجعة شاملة للاتفاق النووي مع إيران، يبدو اليوم قابلاً للتعديل لأن فرصه في إقناع الدول الخمس الأخرى التي وقّعته شبه معدومة، خصوصاً انه لم يوفر أياً من الشركاء الأوروبيين في انتقاداته التي جاء أقساها ضد المستشارة الألمانية مركل عندما لامها على استقبال النازحين السوريين.

وبالتأكيد، فإن ترامب لا يرى فارقاً بين الثوار السوريين الذين يقاتلون من أجل التغيير والديموقراطية والحق في العيش بكرامة في وطنهم، وبين إرهابيي «داعش» و «النصرة»، بل يضعهم كلهم في سلة واحدة. ولهذا يمكن للمعارضة السورية انتظار الأسوأ خلال عهده، على رغم محاولات التلطيف المتوقعة في آستانة.

الحياة

ترامب وعدم اليقين ومنطقتنا/ وليد شقير

بدءاً من اليوم، يدخل العالم حقبة جديدة من عدم اليقين والغموض بتسلم دونالد ترامب مهماته الرئاسية، وسط رؤية ملتبسة حيال ما ستؤول إليه سياساته المتقلبة. وهو ما يضفي المزيد من الالتباس على التوقعات في شأن ما سينتج من قيادته الدولة الأقوى اقتصادياً وعسكرياً في العالم تؤثر توجهاتها على خريطة اللاعبين الدوليين.

ومع أن ترامب يدخل البيت الأبيض وهو الرئيس المنتخب الأقل شعبية في الولايات المتحدة، فإن الخيبات المنتظرة منه، والتي دفعت النخب الأميركية، بمن فيها عدد كبير من أعضاء الكونغرس، إلى مقاطعة حفل تنصيبه اليوم، فإن هذا وحده دليل إلى أن الأثر الأساسي لرئاسة بليونير العقارات سيكون داخلياً أكثر منه خارجياً، سلباً أو إيجاباً، فالرئيس المضارب عقارياً يتجه إلى إحداث انقلابات في حياة الأميركيين الاقتصادية والاجتماعية حول الضرائب ومحاولة استعادة البيض الأصليين فرص العمل بخفض منافسة المهاجرين لهم وإلغاء برنامج سلفه أوباما للضمان الصحي (أوباما كير). وهذا ما يجعل من عهده المرتقب نسخة منقحة من الانكفاء الأميركي نحو الداخل تحت شعار تصحيح الاقتصاد، مثل العهد الذي سبقه، لكن بشعارات ومقاربات مختلفة.

أما في ما يعنينا نحن العرب ومنطقة الشرق الأوسط، فإن ترامب لن يختلف كثيراً عن سلفه باراك أوباما في إدارة الظهر لمصالح شعوبها ودولها. بل قد يكون أكثر وضوحاً من الأخير الذي أغدق وعوداً قبل 8 سنوات، حيال وقف الاستيطان الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين، وحل الأزمة السورية، أخذت تتلاشى ليضع اللوم على «قبلية وطائفية» الصراع في المنطقة. وأن يغادر أوباما وهو في أوج شعبيته وفق استطلاعات الرأي، لا يغير في الأمر شيئاً. فأقصى ما فعله هو الامتناع عن استخدام الفيتو إزاء قرار مجلس الأمن الذي دان الاستيطان في الأراضي المحتلة، والتغطية على استمرار المذبحة في حق الشعب السوري بالإصرار اللفظي على قرارات المجلس في شأن قيام سلطة انتقالية في سورية، وهو ما ساهم في نمو الإرهاب و «داعش» بسبب سلوك العاجز أمام إجرام النظام وحلفائه في إيران وروسيا.

الانكفاء من أجل ضمان ترميم الاقتصاد الذي تراجع بفعل الحروب التي خاضها جورج دبليو بوش، يقود إلى نتائج متشابهة في السياسة الخارجية. واتجاه ترامب إلى التسليم بالرؤية الروسية في سورية، وإلى نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس سيكمل مسار التسبب بمزيد من عدم الاستقرار والشعور الإسلامي بالقهر، وتصاعد الإرهاب في المنطقة. ترامب يكمل بهذا المعنى، بأسلوب فجّ مختلف عن اللهجة المنمقة للخطيب المفوه، سياسة سلفه. حاول جون كيري في مقاله في «نيويورك تايمز» أمس، التغطية على اعترافه الخجول بتجاهل أوباما مذبحة سورية بأن «السجال حول رد المجتمع الدولي على المأساة السورية سيبقى قائماً لمدة طويلة»، عبر الإشادة بدور ديبلوماسية إدارته في ضمان قيادة بلاده العالمية بالتعاون مع سائر الدول. وترامب يمهد للتسليم لروسيا في الأزمات الإقليمية بغطاء ترك معاونيه، ومنهم مرشحته لتمثيل إدارته في الأمم المتحدة نيكي هالي التي قالت (لا تثق بروسيا)، وقبلها مرشحه لوزارة الدفاع جيمس ماتيس، وقبلهما وزير خارجيته ريك تيليرسون الذي تحدث عن خطر روسيا الدولي، ينتقدون سياسة موسكو. فالتقلب عند الرئيس الأميركي الجديد لا يعني اعتماده سياسات مختلفة، فهو يهدد بإلغاء الاتفاق النووي مع إيران ثم يتحدث عن ضمان تطبيقه ويتشدد في ما يخص إنتاجها الأسلحة والصواريخ.

في سورية قد يطمح بعض العرب إلى أن تقود تطلعات ترامب إلى التشدد مع إيران، لأنها راعية للإرهاب، مقابل الليونة مع روسيا، وإلى تعزيز العلاقة مع الحلفاء العرب، إلى تعميق الصراع بين الحلفاء في الميدان السوري، فيراهنون على إضعاف دور طهران لمصلحة موسكو، ولأن التوافق الأميركي الروسي سيفرض ذلك، إلا أن جهل ترامب في السياسة الخارجية قد يخيب آمال هؤلاء، فأين حنكة الأخير من أسلوب البلف والمناورة والبراغماتية الجافة التي يعتمدها فلاديمير بوتين، كما فعل مع أوباما: يتراجع عن التصعيد الميداني ويلجم جيش الأسد وميليشيات إيران عند التفاوض مع واشنطن، ويبرم الاتفاقات مع أنقرة. وعندما يفشل في تنفيذ ما يتفق عليه، يطلق هجوماً جديداً منسقاً مع طهران والنظام، بغض نظر تركي، كما فعل في حلب وقبلها في محيط دمشق. يلجأ إلى الحل السياسي كما يفعل في آستانة بعد 3 أيام ويوحي بإشراك واشنطن، تاركاً لإيران والنظام هامشاً تصعيدياً لإحباط الحلول، إذا لم تتراجع واشنطن عن تعزيز وجودها في أوروبا.

الحياة

داخل البيت الأبيض/ ماجدة موريس

قبل تنصيب الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب اليوم، أسرعت قناة «الحرة» في تقديم فيلم وثائقي بعنوان «داخل البيت الأبيض». وتناول بإيقاع سريع كماً كبيراً من المعلومات والوثائق، وأيضاً كلمات ولقاءات مع بعض الرؤساء، بالتحديد جيمي كارتر، وبارك أوباما الذي كان «الحالة» الأكثر أهمية في الفيلم باعتباره كان الرئيس وقت التصوير، وأيضاً كانت عائلته موضع اهتمام.

وفي تاريخ إنشاء هذا البيت – الرمز، كان الرئيس توماس جيفرسون هو أول من فكر فيه وأمر ببنائه، ليفتتح بعد 17 عاماً، ولكن بعد رحيله. وفي عرض لمسيرة البيت، فإنه بُني بمشاركة «العبيد» من الأفارقة السود مع الأحرار البيض، وعلى مدى ثلاثة عهود لثلاثة رؤساء استمرت العبودية حتى أعلن إبراهام لينكولن قراره الحاسم بإلغائها.

ومن الطريف أن أحد المؤرخين الذين ظهروا في الفيلم قال إن البيت الأبيض يعكس رؤية جورج واشنطن حتى اليوم، فبجانب العبيد والأحرار كان تشييده على مدى 17 عاماً يعكس اشتراك كل الأعراق والجنسيات والألوان في إنشاء أكبر مبنى في أميركا في هذا الوقت.

ويرصد الفيلم كيف أوشك البيت الأبيض على الاحتراق بالكامل عام 1812 حينما اجتاح الإنكليز العاصمة الأميركية، وهو ما نراه عبر لقطات مرسومة وكلمات تؤكد أن جنود بريطانيا العظمى وقتئذ نهبوا كل شيء في البيت الأبيض وتركوه خاوياً محترقاً قبل أن يعاد بناؤه وافتتاحه عام 1855 في واشنطن. وفي العام 1900 حدث تحول مهم فيه بتخصيص مكان في داخله لعمل الرئيس ومهماته سُمي المكتب البيضاوي. وكان السبب في هذا زحام أروقة البيت بحركة أطفال الرئيس بنيامين روزفلت الستة والتي صعبت معها ممارسته مهماته الرئاسية.

ويتطرق الفيلم أيضاً إلى العاملين في المكان، والاختبار الأهم الذي يتعرضون له حين يذهبون لامتحان العمل في داخله وهو سؤال واحد عليهم الإجابة عنه: كيف تحافظون على سرية حياة الرئيس وأسرته وخصوصيتها؟ غير أن الفيلم يقدم أيضاً معلومات طريفة عن البيت «الذي يدخل في قلب أي زائر أو مقيم فيه نوعاً من المهابة والخوف المبدئي». من هذه المعلومات علاقة رئيس الوزراء البريطاني السابق ونستون تشرشل بالبيت الأبيض، اذ كانت له صداقة متينة بالرئيس روزفلت جعلته ضيفاً مرغوباً فيه ومتردداً شبه دائم عليه يذكي العاملون به مطالبه ومشروباته وسلوكه حين يتخفف من ملابسه وهو يقوم بجولات في داخله.

غير أن الفيلم، لا يتردد في أن يعود في نهاية هذا الجزء ليقدم مشاهد من حفلات ولقاءات لمشاهير بداخله، مؤكداً أنه مع مرور الوقت تحول البيت الأبيض إلى «أشبه بمكان للترفيه» وهدف للنجوم في كل المجالات وسبب للوجاهة الاجتماعية من خلال الحفلات التي تقام فيه.

وربما يأتي هذا التعليق ليدهش المشاهد ويدفعه للتفكير في بداية الفيلم ونهايته، وأيضاً تلك الجرأة التي طرحها وإن خلت من التفاصيل.

الحياة

ثماني سنوات عجاف عبّدت الطريق أمام دونالد ترامب/ بيتر وهنر

قبل ثماني سنوات، فاز باراك أوباما بالرئاسة، ووعد بتغيير وجه أميركا، و «دمل جروحها، وإصلاح حال العالم» وإبطاء ارتفاع مياه المحيطات وطي الحروب في الخارج وردم الشقاق السياسي في الداخل الأميركي. ولكن، في ختام ولايته، الحزب الديموقراطي في ضعف لم يعرفه منذ عشرينات القرن العشرين. والجمهوريون اليوم يمسكون بمقاليد الرئاسة ومجلسي الشيوخ والنواب، وفي يدهم غالبية ممثلي الولايات والحكّام.

وبعض المعجبين بالرئيس أوباما يقول أن أميركا مصابة بالتعصب والجهل، وبعض آخر يرى أن المسؤول عن فشله هو الحزب الجمهوري الذي عرقل سياساته، وغيرهم يقول أن إدارته لم تحسن ترويج عظمته. لكن هذه أعذار وليست تفسيرات. ففي العامين الأولين من ولايته الأولى، كان الديموقراطيون غالبية في مجلسي الكونغرس، وأقر مشاريعه التشريعية، ومنها ما عرف بأوباما كير، وقواعد مالية ناظمة، وزيادة مساعدات البطالة. لكن الحزب الديموقراطي أصيب بمقتل بعدما تبين أن أوباما بارع في نظم الشعر وسيئ في النثر (الإدارة). ففي الاقتصاد ورث ركوداً هائلاً، لكنه، من جهة، أفلح في خفض معدلات البطالة، وازدهرت أسواق الأسهم. ومن جهة أخرى، التعافي الاقتصادي بالغ الضعف، والنمو السنوي لم يزد عن 3 في المئة. ونسبة مشاركة القوى العاملة في سوق العمل هي الأضعف منذ السبعينات إلى اليوم. والرواتب على حالها أو تقلصت أربعة أخماس منذ 2008، تاريخ اندلاع الأزمة المالية.

وفاقم الأمور ضعف كفاءة إدارة أوباما، وتحديداً في ما يعتبر إنجازه: أوباما كير. فموقع أوباما كير الإلكتروني كان في حال يرثى لها. ولم يف أوباما بوعوده، ومفادها أن الأميركيين لن يضطروا إلى الاستغناء عن أطبائهم الذين يعرفون وسيسعهم اختيار رزمة التأمين الصحي التي يشاؤونها. وعوض ضمان سعر تأمين أبخس للعائلات، وخفض كلفة الطبابة على المكلفين، ارتفعت الكلفة.

وأعوام أوباما اتسمت بالفوضى واضطراب النظام العالمي، تحديداً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث انهارت دول وتبددت الحدود. وتكاثرت أعداد الـ «جنات الإرهابية» الآمنة أكثر من أي وقت مضى. وصار كل من روسيا والصين أكثر عدائية ونفوذاً. ولم يعد خصوم أميركا يخفون ازدراءهم، واهتزت ثقة الأصدقاء بنا.

والحق يقال أن أعظم إخفاقات أوباما داخلية. فركن حملته الانتخابية في 2008 كان الوعد بطي سياسات تفاقم الانقسام والنزاع. لكنه يترك أميركا اليوم وهي أكثر انقساماً وتنازعاً وتخففاً من المبادئ المعيارية. ويرى أكثر من 70 في المئة من الأميركيين أن بلادهم أكثر انقساماً اليوم عما كانت عليه في 2009. والعلاقات بين الأعراق في أسوأ أحوالها، والأمة مستقطبة ومشرذمة مثلما كانت حالها في قرون سالفة (بين 1500 و1815). ولا شك في أن لائمة الحال التي نحن عليها لا يتحملها أوباما فحسب. فالجمهوريون انتهجوا خطاباً متهوراً لا يقيم وزناً للنتائج والأخطار، والرئيس المنتخب ألّب الأميركيين بعضهم على بعض. لكن أوباما ساهم في ما آلت إليه الأمور. وفي خطابه الوداعي، دعا الأميركيين إلى الأخذ بنصيحة أتيكوس فينش، الشخصية الأدبية الخيالية، والنظر إلى الأمور من وجهة نظر الآخر. لكنه لم يحتسب آراء تخالفه الرأي، وازدرى معارضيه، وطعن في نواياهم وكذب دواعيهم. واستخف بآراء من يخالفونه الرأي كما لو أنه أستاذ مضطر إلى التعامل مع تلاميذ مشاكسين. وفي ولايته شعر كثر بأن لا صوت لهم، وأنهم على هامش الحياة السياسية والاجتماعية.

* كاتب، محلل شؤون سياسية وثقافية ومسائل الأمن القومي، عن «نيويورك تايمز» الأميركية، 14/1/2017، إعداد منال نحاس.

الحياة

الرئيس الأميركي الجديد ماذا عن سياسته الخارجية؟/ بقلم الدكتور فيليب سالم

اليوم يقسم دونالد ترامب اليمين امام رئيس القضاة، وأمام العالم كله، بأنه سيحترم دستور البلاد وسيحافظ على سلامة شعبها. لكن الرجل يطمح الى اكثر من ذلك، فهو يريد ان يأخذ أميركا الى العظمة. فأية عظمة يتكلم عليها؟ وما هي الاستراتيجية التي سيضعها، والسياسة الخارجية التي سينتهجها، للوصول الى هذه العظمة؟

القضية المحورية هي العلاقة مع روسيا. هذا اول رئيس يدخل البيت الابيض وهو على علاقة مميزة، ولو مشبوهة، مع الرئيس الروسي. يقول ترامب إن التعاون مع روسيا ضروري لإحلال السلام في الشرق ولمحاربة الارهاب. هذا الكلام صحيح؛ ولكن هل يكون هذا التعاون على حساب أوروبا، والحلفاء التقليديين لأميركا؟ فماذا عن حلف شمال الاطلسي (الناتو) ؟ وماذا عن الاتحاد الاوروبي؟ وهل هو جاد في تفكيكهما؟ وماذا عن اوكرانيا؟ وعن التمدد الروسي في أوروبا الشرقية؟ وهل يكون ترامب أول رئيس للولايات المتحدة يتنازل عن الدور التقليدي للرئيس كرئيس للعالم الحر أيضاً؟

والقضية المحورية الثانية هي الارهاب. هذا الرئيس ملتزم محاربة الارهاب بكل قوته؛ وها قد جاء بـ “مجلس عسكري” لهذه الغاية. وفي هذا الموضوع هو يختلف جذرياً عن الرئيس أوباما. فترامب يؤمن بان الارهاب كان نتيجة حتمية لفشل السياسات الاميركية، وبالأخص سياسات أوباما في الشرق؛ كما كان نتيجة حتمية للتطرف الديني الإسلامي. ويشدّد ترامب على اسلامية التطرف الديني لأنه يريد ان يقول للمسلمين: هذا الارهاب هو مشكلتكم انتم اكثر مما هو مشكلة الغرب، فتفضلوا الى الصفوف الامامية في الحرب عليه. سيتوجه ترامب إلى الإسلام المعتدل ويقول له: هذه الحرب هي حربك. كفاك صمتاً وكفاك تقاعساً. ومن المؤكد انه سيطلب من السعودية ودول الخليج ان تدفع “فاتورة” هذه الحرب.

وهنا في الشرق وللمرة الأولى يهلل العرب والاسرائيليون معاً لخروج أوباما من البيت الابيض. فالعرب يعتبرونه قائداً متردداً ضعيفاً لا يمكنهم الاتكال عليه لحمايتهم من الاخطار التي تهددهم من الدولة الفارسية. أما الاسرائيليون فهم يعتبرونه غير صادق في التزاماته لحماية أمن اسرائيل. كلهم يتطلعون الى عهد جديد بقيادة رئيس جديد. وبالطبع لم تتضح بعد معالم السياسة التي سينتهجها هذا الرئيس في الشرق، الا اننا نعرف بعض الشيء عن رؤيته لدولتين كبيرتين فيه، هما اسرائيل وايران. فبالنسبة الى اسرائيل ليس هناك من شك في انه سيكون داعما لليمين الاسرائيلي المتطرف. نعرف ذلك من تصريحاته المتكررة ومن الشخص الذي اختاره سفيراً لأميركا في اسرائيل. هذا السفير يهودي متطرف معروف بدعمه غير المشروط لليمين الاسرائيلي؛ وهو يقول إنه سيعمل على نقل السفارة الاميركية من تل ابيب الى القدس. وهل يمكننا ان نصدق ان الرئيس وادارته يجهلون تداعيات قرار كهذا؟ هل يجهلان بالفعل ان ذلك سيؤجج الصراع الاسرائيلي- الفلسطيني، وسيدفن حل الدولتين وسيفرز تطرفاً فلسطينيا جديداً يضاف الى التطرف الكارثي الذي يفتك بهذا الشرق؟ ان دعم الرئيس الاميركي لليمين الاسرائيلي سيجعله وسيطاً ضعيفاً بين اسرائيل والفلسطينيين؛ لكن قدرته على التعاون مع روسيا تعطيه زخماً جديداً لحل هذه المعضلة. انه لمن المستحيل التوصل الى السلم بين اسرائيل والفلسطينيين ما دام الوسيط الوحيد بينهم هو اميركا. المطلوب وسيط يمثل المجتمع الدولي. وكما تعاونت الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن، زائد واحد هو المانيا، في التوصل الى الاتفاق النووي مع ايران، مطلوب من هذه الدول ذاتها العمل معاً مرة جديدة لحل هذه المعضلة التي تشكل مفتاح السلام في الشرق. أما بالنسبة الى ايران، فهي تشكل في نظر ترامب ومساعديه مصدر اكبر خطر على الاستقرار والسلام في المنطقة بعد الارهاب. ثلاث نقاط ستحدد العلاقة بين أميركا والدولة الفارسية. النقطة الاولى هي الاتفاق النووي. فعلى رغم من تصريحات الرئيس ترامب المتكررة من إلغاء الاتفاق النووي، يقول معظم قادة ادارته إن العهد الجديد سيحترم قرار حكومة اوباما وسيحترم هذا الاتفاق. ان المس باتفاق كهذا يهدد صدقية أميركا وقدرتها على ابرام معاهدات واتفاقات دولية في المستقبل. والنقطة الثانية هي التمدد الايراني في المنطقة الذي يشكل خطراً على مصالح اميركا الحيوية في الشرق؛ كما يشكل خطراً على الاقتصاد العالمي. فان تمكنت ايران من السيطرة على منابع النفط في الشرق الاوسط تصبح تلقائياً صاحبة القرار في مسار هذا الاقتصاد. وأما النقطة الثالثة وقد تكون الاهم فهي ان ايران الثورة الاسلامية لا تزال تشكل تهديداً وجودياً لدولة اسرائيل. ان اميركا ترامب ستلتزم اكثر من أي وقت مضى أمن اسرائيل وحمايتها وهي لن تسمح بأن تتعرض اسرائيل لأي خطر يهدد وجودها. ان الادارة الجديدة ستعمل على فرض عقوبات جديدة على ايران وستعمل على شل اقتصادها.

وسوريا! والحروب التي تدمر الحضارة والانسان هناك! اية سياسة سيعتمدها الرئيس الجديد لإحلال السلام فيها؟ لا يزال الوقت مبكراً لبلورة هذه السياسة. ولكن أصبح واضحاً ان القرار الرئيسي في سوريا ليس في يد الرئيس الاميركي، انه في يد الرئيس الروسي. ذلك أن أوباما كان قائداً ضعيفاً، وأنه التزم سياسة النأي بالنفس. وبما كان اوباما يعرف اليوم ما لم يعرفه من قبل وهو انه عندما يتنصل المرء من القيادة يأتي أمرؤ آخر ويقبض عليها. كذلك أصبح واضحا ان ترامب سيتبنى الموقف الروسي بدعم الرئيس الاسد والتركيز فقط على محاربة الارهاب.

ولبنان! ماذا عن لبنان؟ كل ما تقدم يقودنا الى الاعتقاد أن عهد ترامب سيكون عهد محاربة الارهاب. من هذه النافذة يجب ان تدخل الديبلوماسية اللبنانية لإقناع العالم بان لبنان كان الضحية الأولى للإرهاب في الشرق وبان لبنان اليوم هو النموذج الوحيد لمحاربة الارهاب. انه نموذج الحرية والتعددية الحضارية. لذلك ينبغي الحفاظ على هذا اللبنان ودعمه. والنافذة الثانية التي يجب ان تدخلها الدبلوماسية اللبنانية هي اقناع أميركا وروسيا بإيجاد مناطق آمنة داخل سوريا لعودة اللاجئين السوريين، كل اللاجئين، الى بلادهم. وهنا لا بد من القول إن الرئيس ترامب يدعم هذا التوجه.

نحن نريد ونصلي ان ينجح الرئيس الاميركي الجديد في الارتقاء بأميركا الى العظمة. شخص آخر يريد أيضا الوصول الى العظمة. انه فلاديمير بوتين. لكننا نود ان نقول لهما إن العظمة لا تكون في القوة العسكرية، ولا تكون في القوة الاقتصادية، بل تكون في قوة العدالة وقوة دعم حقوق الانسان، كل انسان ، في الحياة وفي السلام. يرتقي القادة الى العظمة عندما يصبح ألم الضعفاء ألمهم وعذاب المعذبين في الارض عذابهم.

من آلاف السنين الى يومنا هذا، تضج الارض بالحروب، ويصنع البشر أساطير البطولة حول القادة الذين يحكمون الارض بقوة القتل. ان العالم يحلم بقادة يلتزمون السلام. يجب ان نعلم اولادنا ان البطل هو من يُحيي لا من يُميت.

النهار

ترامـب في البيت الأبيض في ظل ترقب قلق الثقة بأميركا على المحك وكذلك هيبتها/ روزانا بومنصف

مع حفل تنصيب الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب ودخوله البيت الابيض اليوم، لن ينهي الرجل ما حمله معه منذ انتخابه في تشرين الثاني الماضي من مرحلة انتظار غير مسبوقة في العالم بأسره، ترقبا لمعالم سياسة خارجية أثارت حتى الآن انطباعات متناقضة ومتضاربة وغير منطقية. فهو أوحى حتى الآن بمرحلة اضطراب قد يقود اليها في مناطق عدة تبعا للمواقف التي يمكن ان يعتمدها، والتي أعطى مؤشرات حولها عبر تغريداته من خلال استخدامه المفرط للـ “تويتر”. فمع أنه برزت عوامل قلق ازدات اخيرا في المجتمع الاميركي، بحيث نشأ تيار يلمح او يدعو بقوة الى الطعن في انتخابه والحيلولة دون تنصيبه، فإن مصادر ديبلوماسية معنية عبرت عن اقتناعها بأن هذا الامر لن يكون واردا على الاطلاق لأنه يحتمل أن يؤدي الى عنف في المجتمع الاميركي في ظل الجدل المثير حول التدخل الروسي والغضب الذي يساور أميركيين من مواقف الرئيس المنتخب في مقابل داعمين له. وبتنصيبه اليوم رئيسا، سيتعامل معه الاميركيون والعالم على أنه رئيس الولايات المتحدة، علما أن أداءه وما يمكن أن يثيره لاحقا من مسائل هو الذي يقرر الخطوات المقبلة، أقله بالنسبة الى الداخل الاميركي. وليس خافيا حال الاضطراب وعدم اليقين التي أثارها ترامب انطلاقا مما تعتقده مصادر ديبلوماسية عدم يقين لديه على المستوى الشخصي، كما ليس واضحا أي مسار للامور يمكن ان تعتمده الادارة الاميركية في المرحلة المقبلة، خصوصا أن هناك كثرا من المستجدين في عالم السياسة الى جانبه شأنه هو بالذات، خصوصا أنه فتح معارك سياسية في اتجاهات عدة ليس في الداخل الاميركي مع الحزب الجمهوري بالذات كما مع الاستخبارات الاميركية، بل مع حلفائه في الخارج كالدول الاوروبية ايضا على سبيل المثال. فالتخبط الذي ظهر حتى الآن، في حال استمراره، يخشى كثر أن يضعف الولايات المتحدة بحيث لا تأخذه الدول الاخرى بالجدية نفسها التي كانت ولا تزال تأخذه بها الولايات المتحدة. أضف الى ذلك أن ذلك يمكن أن يساهم في اضعاف الثقة بالاميركيين، في وقت لا يمكن تجاهل التراجع او الانكفاء الاميركي عن منطقة الشرق الاوسط في حال اتخاذها مثالا أتاح صعود قوى اقليمية كايران وتركيا مثلا اللتين استغلتا الغياب الاميركي من أجل التقدم وتحقيق مكاسب قد يكون من الصعب دحضها لاحقا في ظل تصاعد مرحلة غير مسبوقة من الاضطراب في المنطقة. ومعلوم أن دولا كبرى كالصين مثلا بدأت تخطو بقوة لتحقيق مكاسب، وكذلك روسيا في انحاء عدة في العالم، مما يفيد ان الغياب او الانكفاء معطوفا على التخبط الداخلي يضعف الهيبة وليس في مصلحة القوة التي تمثلها ما يؤدي الى الابتعاد نحو تحالفات أخرى في حال لم يكن في الامكان الاعتماد على الولايات المتحدة بعد الان. وحتى الان المؤشرات المريحة شبه الوحيدة التي قد تكون ولّدت آمالا لدى الدول العربية هي الموقف التشددي المعلن من ايران، بغض النظر عن نية التراجع عن الاتفاق النووي أم لا، خصوصا اذا كان ذلك سيتناول محاولة ردع ايران عن مد نفوذها في المنطقة، كما يمكن ان يريح ذلك اسرائيل، علما ان هذا التشدد قد ينعكس ردود فعل في المنطقة قد لا تكون مريحة لها في ضوء ما تنوي ايران الرد به في كل الاتجاهات في اي من الدول الفاعلة، بما قد يؤدي الى مزيد من التوترات. حتى ان روسيا التي أرسل الرئيس الاميركي المنتخب في اتجاهاتها مؤشرات ايجابية وأثار خلافا بسببها مع رؤساء الاجهزة الامنية لمصلحتها فيما هي خصم ولو ان علاقاته جيدة معها من حيث المبدأ، تقول المصادر انها تنظر بحذر الى السياسة المقبلة للرئيس الاميركي في ظل تحفظ شديد من الحزب الجمهوري عن الود المبالغ فيه مع روسيا، وكذلك من المجتمع الاميركي كما من الاعلام، مما قد يقيد الرئيس الاميركي او هامشه في علاقات انفتاحية بالمقدار الموحى به.

وفيما يفترض ان لبنان غير معني بالتطورات الاميركية الا من باب استمرار الدعم الاميركي الامن والاستقرار المتمثل في شكل خاص في تقديم المساعدات للجيش اللبناني على الاقل باعتبار ان لبنان لم يرد في الاولويات السياسية الاميركية منذ وقت بعيد، ليس ثمة قلق على تغيير يطاول هذا الجانب بالذات انطلاقا من واقع ان الدعم المقدم هو ضد الارهاب، وهذا يصب في مصلحة لبنان كما في مصلحة الولايات المتحدة التي لم تهمل حتى الان – ولا يتوقع ان تهمل – هذا الجانب، خصوصا مع وزير اميركي للدفاع يعرف لبنان واهمية التوازنات التي تحفظ للجيش اللبناني موقعه ومهمته، انما في ظل الحرص في الوقت نفسه على ما تمثله القيادة العسكرية بالذات في معادلة الامن والاستقرار ببعديهما المحلي والاقليمي. لكن ثمة من يخشى ان يتأثر المشهد السياسي اللبناني الذي يغلب عليه الود والانسجام راهنا اذا شعرت ايران تهديدا لمصالحها ومن هنا اهمية عدم الدخول في لعبة رهانات في هذا الاطار قد تعيد قلب المشهد اللبناني رأسا على عقب مع الاشارة الى ان انتخاب العماد ميشال عون تم قبل اسبوع واحد من انتخاب ترامب بما لا يستبعد ربط تسهيل هذه الخطوة اقليميا بالاحتمالات الرئاسية الاميركية اذا اخذ كلام وزير الخارجية الايراني عن تسهيل انتخاب الرئيس على محمل الجد وكان دقيقا . وثمة من يدعو الى التيقظ دوما للعامل الاسرائيلي الذي يمكن ان يقوى اكثر في المرحلة المقبلة.

النهار

زمن الرئيس ترامب: بين الواقع والوهم/ فكتور شلهوب

بعد ساعات يؤدي ترامب القسم الدستوري ويصبح الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة. لكن أي رئيس؟ سؤال مطروح في واشنطن منذ إعلان فوزه ولا يزال حتى عشية حفل تنصيبه. فالرجل لم يفصح طوال الشهرين ونصف الماضيين عن كيفية ترجمة وعوده وتقديمها بمشاريع وسياسات متماسكة.

غاب خطابه الانتخابي الشعبوي بعدَ أن فقد صلاحيته من غير أن يتبلور بعدُ خطابه الرئاسي. ومن المستبعد أن يتبلور بالمقاييس المعمول بها، لاحقاً. قضى الفترة الانتقالية بين تركيب إدارته والتي اقتصرت حتى الآن على ملء المناصب الوزارية فقط وبين تغريداته المعروفة، الهجومية والدفاعية.

يشار إلى أن تعيينات ترامب أثارت الكثير من التساؤلات والتحفظات، في الكونغرس وغيره؛ باستثناء وزير الدفاع وإلى حد ما وزير الخارجية. الباقون إما تكشفت عليهم مآخذ كان ينبغي أن تكون مانعة وإما أنهم غير مؤهلين. وزيرة التربية على سبيل المثال، لا تحمل شهادة جامعية.

إلى جانب ذلك كانت له إطلالة واحدة على الصحافة. وهذه الأخيرة جرت للإعلان، بحضور ومشاركة محاميه، عن تسليم إدارة أعماله لولديه. ترتيب يضمن إشرافه غير المنظور على إمبراطوريته.

ولم يسبق أن عرف تاريخ الرئاسة حالة مماثلة. كما انشغل بالرد على قضية التدخل الروسي في الانتخابات لصالحه وما تناسل عنها من معلومات تزعم أن له علاقات مشبوهة ومحرجة مع الروس. وهذا ملف لم يقفل بعد، وقد يتفاعل بصورة تجعله مفتوحاً على احتمالات غير محمودة.

مع هذه الخلفية المعطوفة على خطابه الانتخابي المعروف ومواقفه المتقلّبة، يصل ترامب إلى واشنطن بهوية سياسية ملتبسة أكثر فأكثر ووضعية مهتزة، يعكسها رصيد شعبي هابط.

حسب آخر الاستطلاعات، يتراوح تأييده حالياً بين 40% و37%. وهو تأييد غير مسبوق بضعفه، لرئيس أميركي عشية تسلمه السلطة. ومع أن ترامب حاول مع فريقه التقليل من أهمية هذه الأرقام بزعم أن الاستطلاعات كانت مخطئة في الانتخابات، لكن هذا الدفاع غير دقيق، فكلينتون نالت ما يزيد عن 3 ملايين صوت أكثر من ترامب. ولا يخفى القلق في صفوف أركانه من أن تكون الانطلاقة متعثرة إن لم يكن أكثر؛ بالرغم من أجواء البهرجة التي تحيط باحتفالات التنصيب، التي بدأت مقدماتها بعد ظهر أمس مع وصول الرئيس ترامب إلى واشنطن.

عادة، وفي مثل هذا الوقت، ينطلق الرئيس الجديد برصيد عالٍ يستمد منه الزخم المطلوب للإقلاع المأمون برئاسته. أسلافه الثلاثة تمتعوا بدعم بين 60 و 70%. تزايد الارتياب به بعد الانتخابات. جملة أسباب تظافرت لتنتهي به عند هذه النقطة. فهو من جهة عجز أو بالأحرى عاجز، عن الانتقال من موقع المرشح والارتقاء إلى المستوى الرئاسي. لا في خطابه ولا في أدائه. احتفظ بالتويتر كوسيلة للتواصل، تماماً كما كانت عليه حاله أثناء الحملة الانتخابية.

لقد فات ترامب على ما يبدو، أن الفارق شاسع بين المرشح ووعوده وبين الرئيس وسياساته. ومن جهة أخرى بدأ التناقض يتكشف بين برنامجه الانتخابي وبرنامجه الرئاسي. مثال على ذلك أن حملته الانتخابية قامت في واحد من جوانبها على التحريض ضد وول ستريت، في حين حرص على إعطاء ستة مقاعد في إدارته إلى رموز كبيرة من شارع المال في نيويورك. وليس في ذلك من جديد. فمن الأساس كان التناقض أحد سمات معركته، وما زال أحد سمات رئاسته، إذ بدا أنه لا يتفق حتى مع أركان إدارته، حسب ما كشفت جلسات استجوابهم أمام لجان الكونغرس، بشأن ملفات رئيسية، على رأسها العلاقة مع موسكو بوتين. وهذا ما يفسر هبوط شعبيته السريع إلى أدنى مما حصل عليه بحوالى 6 نقاط في الانتخابات.

مع ذلك ما زالت أميركا بالانتظار، من باب أن ترامب يستحق منحه الفرصة لإظهار رئاسته على حقيقتها. على الأقل لأن هذا من حقه كرئيس منتخب. لكن تحت هذه المقولة يستقر الاعتقاد بأن الواقع لا يمحوه الوهم، فلو كان هناك تصحيح محتمل لظهر في الفترة الانتقالية. في أقله كان على ترامب أن يتخلى عن أعماله، جرياً على العادة في مثل هذه الحالات. لكنه أصر على أن يكون الرئيس الأول الذي يحكم امبراطوريتين في آن. وما يجري من تلميع لهذه الرئاسة ليس سوى محاولة لحجب شوائبها من ناحية وتقليل خسائرها، إذا أمكن، من ناحية أخرى.

العربي الجديد

النسوية تستعيد السياسة/ رشا الأطرش

ليست النسوية كإيديولوجيا، ولا التنظيم أو رصّ الصفوف بالمعنى اليساري الآفل. بل النشاط السياسي المعاصر، المفتوح على اليمين واليسار معاً، وما بينهما، تكفله حريات مصونة دستورياً.

الفضل لدونالد ترامب؟ ليس تماماً. بل ربما لحالة “ما” أوصلته إلى رئاسة البلاد. والكلام هنا عن الولايات المتحدة كأكبر اقتصاد وتأثير سياسي في العالم. والأهم، الولايات المتحدة الأميركية كواحدة من كبرى مُصَدِّرات الأفكار في التاريخ الحديث. والحالة الترامبية هذه، ليست حكراً على أميركا، بدليل تزامنها مع صعود اليمين الشعبوي في أكثر من دولة أوروبية. لذلك، تنتعش الآن نسويةٌ أكثر راهنية وإلحاحاً في أوروبا على سبيل المثال لا الحصر.

فبعد نحو خمسين عاماً من الاسترخاء النسبي المتكئ على إنجازات كبرى، كإقرار كامل الحقوق المدنية للنساء، ومكافحة التمييز في الحيزين العام والخاص بقوة القانون، واستقرار الهيمنة لعناوين نسوية عريضة لطالما عوملت كثورية وتمردية.. وبكل ما تتضمنه تلك الإنجازات من فروع إثنية وعرقية وطبقية.. كانت النسوية الغربية – قبل انتخاب ترامب – قد استكانت إلى جدلياتها الثقافية/الاجتماعية، من دون أن تنطفئ جذوتها أو تنفد مطالبها. وباتت دراسات الجندر كفرع أكاديمي مكرّس في الجامعات، والأدبيات المصنفة نسوية كنوع كتابي وفكري معترف به، والفنون الإبداعية بأشكالها كافة، هي الساحات الرئيسة للخطاب النسوي الذي بدا أخيراً أنه ارتاح إلى إرساء الأسس، وانصرف إلى دوزنة التفاصيل، من اللغة إلى التربية والتعليم والعلاقات ضمن العائلة وبين الأفراد.

ليس هذا للقول بأن العمل النسوي، غرباً، خلال العقود الخمسة الماضية، افتقر إلى القضايا، لا سيما المحقة والمؤثرة. لكن سِمتَه النضالية خفتت، لصالح عمل هادئ ومطمئن نسبياً، كالنقاش مثلاً في “تقصير” النسوية اتجاه المثليات جنسياً، وما إذا كان الرجال المتحولون إلى نساء هم/هن فئة أنثوية يجب خوض معاركهم/معاركهن الحقوقية والاجتماعية. ويُفترض أن مثل هذا الانكفاء، من النضالات الكبرى إلى الصغرى، هو مصدر اعتزاز بالتراكم، ودليل على إرساء تقدّم مجتمعي في غرب العالم وشماله، تُبنى عليه استراتيجيات لمكتسبات فرعية إضافية تحولت أجندة العمل ومتنه.

لكن الجميع، نساء ورجالاً، بقَنَاعات نسوية أو من دونها، اكتشف فجأة أن الإنجازات هذه ليست محفورة في الصخر، وأن تقويضها ممكن. فها هو ترامب، كاره النساء والمهاجرين والغرباء والمثليين الجنسيين والملوّنين والفقراء، يُنصَّب رئيساً لأميركا. وها هي “مسيرة النساء إلى واشنطن” تستعد للانطلاق، غداة التنصيب، بـ200 ألف شخص في أقل تقدير (بلغت طلبات حجوزات المواقف لباصات نقل المشاركين في المسيرة أكثر من 1200 طلب، في مقابل 200 طلب فقط لباصات نقل المشاركين في احتفال التنصيب). وثمة 350 “مسيرة شقيقة” في أنحاء العالم، في باريس ولندن وسيدني، وصولاً إلى نيروبي. ليصبح هذا التحرك عالمياً، والأكبر من نوعه منذ الحركة النسوية المبكرة (Suffrage Movement) لنيل النساء الحق في التصويت، قبل قرن أو أكثر. حتى إن تسمية المسيرة مستوحاة من “المسيرة إلى واشنطن” (1963) والتي توّجها مارتن لوثر كينغ بخطابه الشهير “عندي حلم”.

لكن التأثير الأعمق، والمغري بالتأمل الآن، هو النقاش الذي فجّرته الاستعدادات للمسيرة النسائية المناهضة لترامب. كأننا على أعتاب حقبة جديدة، ليس في النشاط النسوي فحسب، بل في الفكر النسوي نفسه باعتباره سياسياً بالدرجة الأولى. والأفكار المناقشَة متعددة المسارات: عرقية، إثنية، جيليّة، تمتد إلى التحليل الطبقي. مراجعة تكتيكات اليسار، في مقابل نسوية يمينية (نعم، هذا نوع موجود وفاعل، كما نسوية الاستابلشمنت)، ناهيك عن الاحتكاك المباشر بتقنيات الاستيعاب والاستثناء بالمعنى المصلحي المتصل بالأهداف وتحقيقها في المديَيْن القريب والبعيد.

فبعدما أظهرت تحليلات السلوك الاقتراعي في 2016، أن 53% من المقترعات البيض صوّتن لترامب، وأن المقترعات البيض الحائزات على شهادات جامعية صوّتن لكلينتون إنما بفارق بسيط لم يتعدّ 6 نقاط مئوية، في حين أن 94% من المقترعات السود و68% من المقترعات اللاتينيات صوّتن لكلينتون، بات على النساء البِيض البرهنة بأنهن حليفات، كما واجب الرجال المقتنعين بالقضية. وفي هذه الأثناء، شُنّت على اليسار حرب السخرية، باعتباره “لا يفعل سوى ما يجيده، أي تنظيم التظاهرات”، في مقابل أصوات تعلو بالدعوة إلى مزيد من “هيكلة” للحراك. ويتفرع من هنا، حضّ اليسار على الكفّ عن التفكير في “النسوية البيضاء” باعتبارها معبّرة عن النساء البيض في أميركا، حيث ملايين النساء لسن نسويات أصلاً. وذلك من دون الإنكار بأن النساء البيض جزء من المشكلة، وأن “النسوية البيضاء” بحاجة إلى نقاش وفكفكة عميقة، لكنها مشكلة أخرى وليست هي “المقترعة” لدونالد ترامب.

ويأتي موضوع الإجهاض في مقدمة ممارسة سياسة الضم والإقصاء، والمصالح بالمعنى السياسي للكلمة. فالمنظمات والجمعيات المؤيدة لـ”الخَيار الحر” (أي امتلاك المرأة حرية القرار الانجابي، بإبقاء حَملها أو التخلص منه) أساسية في تنظيم “مسيرة النساء إلى واشنطن”. ثم قُبلت، كشريكة في التنظيم، وليومين اثنين فقط، مجموعة تسمي نفسها “نسويات الموجة الجديدة” (new wave feminists)، وهنّ “مع الحياة” (أي ضد الإجهاض). وسرعان ما اختفت “الموجة الجديدة” من الصفحة الالكترونية للمسيرة، ما أثار جدلاً كبيراً. وكانت قد برزت حالة ضغط كبير من قلب المجموعات المنظمة للمسيرة، برفض شراكة “الموجة الجديدة”: إذ كيف، “ونحن منصة لدعم الخيار الإنجابي الحر، نتحالف مع أعدائنا؟”. فيما تحدثت إحدى المنظِّمات الرئيسيات للمسيرة، بوب بلاند، في مقابلة صحافية، عن ضرورة السعي إلى تحقيق “نسوية التقاطعات”، أي التحالفات بناء على القضايا والأهداف المشتركة، لا التباينات. لكن الحقيقة أن مؤيدات “الخَيار الحر” مرتعبات من تعيين ترامب رئيساً جديداً للمحكمة العليا، من بين خمس شخصيات مقترحة، كلهم ضد إقرار الحق في الإجهاض. ويفزعهن صعود حركة “Defund Planned Prenthood” المُطالِبة بوقف تمويل Planned Parenthood – المنظمة غير الربحية المدافعة عن الإنجاب المُخطَّط له، والتي تقدم خدمات صحية وتوعوية إنجابية، معفية من الضرائب وممولة جزئياً من الدولة، وهي أكبر منظمة تؤمن خدمات الإجهاض في أكثر من 650 عيادة موزعة في أنحاء الولايات المتحدة، ولها شراكات مع منظمات شبيهة في 12 دولة.

وثمة عودة دائمة إلى “لون” النسوية. وهذه المرة انطلاقاً من أخطاء النسويات البيض الليبراليات، اللواتي ركّزن على مخاطبة النساء الملوّنات، لحشدهن في التصويت لهيلاري كلينتون بدلاً من بيرني ساندرز، وبدلاً من الامتناع عن التصويت. في حين أنهن، في رأي كثيرات، كان يجب أن يولِينَ “عرقهن” اهتماماً أكبر، أخواتهن وأمهاتهن وصديقاتهن. ورغم إعلان نسبة الـ53% المدهشة، فإنهن ما زلن لا يتحملن مسؤولية عما حصل. يتباكين الآن، رغم أنهن أكثر قدرة على إيصال الصوت ضد كل ما يمثله ترامب من عنصرية، ورهاب الغرباء والمثليين جنسياً، إضافة طبعاً إلى احتقار النساء. لكنهن اكتفين بإهانة ذكاء البليونير الأرعن، الجاهل، وتجربته السياسية شبه المعدومة، في حين أن مؤيديه ومؤيداته لا يكترثن فعلياً لتلك المَذَمّات.

لكن، أي وعي سياسي لمؤيدات رئيس يتفاخر بـ”جذب النساء من فُروجِهنّ”؟ السؤال ألحّ على الناخبات المناهضات عموماً، والنسويات خصوصاً. كَون غالبية المؤيدات ذوات بشرة بيضاء، فهذا لا يكفي للتفسير. وكونهنّ ليبراليات، يزيد عملية الفهم تعقيداً. تقول إحداهن في مقابلة صحافية إنها صوّتت لنهج ترامب الاقتصادي، خصوصاً في ما يتعلق بالضرائب. أما قصة “جذب النساء” فليست أكثر من كلام مألوف في الجلسات الرجالية المغلقة، في رأيها. وهي تعتبر أن الحياة الخاصة لأي كان، وأفكار الرجل والمرأة على حد سواء، أمور لا تحدد كيف سيدير/تُدير البلاد. “نحن لا ننتخب المهبل”، تقول، “والنسويات يفكّرن بحرية ويتخذن قراراتهن بأنفسهن. ثم إن هيلاري غطت على فضيحة زوجها الجنسية، فكيف تكون مختلفة عن ترامب؟”.

أيضاً وأيضاً.. هناك التمحيص في خطاب “النسوية البورجوازية”، والتي سمّيت “النسوية الزائفة”. يعتبر كثيرون أن هيلاري كلينتون تمثلها، وهي مضادة لمصالح الغالبية من النساء. فنساء الطبقة العاملة لا يهمّهن انتخاب أول رئيسة للولايات المتحدة، ولذلك حصلت هيلاري على أصوات نسائية أقل مما حصل عليه أوباما العام 2008، بمن فيهن النساء السود والبيض واللاتينيات. حتى إن تصويت الأفارقة–الأميركيين عموماً كان أقل، في 2016، مما كان في 2012، إذ تعاملت هيلاري مع هذه الفئة كتحصيل حاصل. قلة تتذكر مثلاً أن كلينتون كانت عضواً في مجلس إدارة متاجر “وول مارت”، التي تُهاجَم باعتبارها تحقق الأرباح على حساب نساء يتقاضين رواتب مجحفة، بل وواجهت “وول مارت” واحدة من أكبر الدعاوى القضائية على أساس التمييز الجنسي في تاريخ الولايات المتحدة. هيلاري جزء من “السيستم” الذي خذل فئة كبيرة جداً من النساء، وهي التي خصصت جزءاً كبيراً من “حواراتها الانتخابية” في مناسبات لأصدقائها من نخبة الأغنياء والطبقة الوسطى.

وتبقى “نسوية الاستابلشمنت”، التي لامَت المقترعين وحدهم على فوز ترامب، وعبّرت عن “قرفها” من عموم الجمهور بسبب “التصويت الغبي”، ولم تتوانَ عن إطلاق الاتهامات بكراهية النساء (لأن هيلاري امرأة) وبالعنصرية (لأنها بيضاء).

النسوية الأميركية تستعيد السياسة.. ظاهرة تستبطن دروساً كثيرة.

المدن

كيف نفهم فوز ترامب؟/ رضوان زيادة

لم يشكّل فوز دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة صاعقة للعالم فحسب، وإنما أيضاً للأميركيين الليبراليين، أو المقيمين في ولايات شرق الولايات المتحدة وغربها، وربما لقناعة هؤلاء أنه من المستحيل على ترامب أن ينجح رئيساً، فقد نجح فعلاً، وبأصوات أقل مما حصل عليه المرشح الجمهوري الخاسر، ميت رومني، أمام باراك أوباما في العام 2012، فقاعدة الديمقراطية هيلاري كلينتون الانتخابية لم تذهب إلى التصويت بكثافة، كما حال قاعدة ترامب التي نجحت في حشد الأصوات الكافية لإيصاله إلى البيت الأبيض.

كيف يمكن أن نفسّر أو على الأقل نفهم فوز ترامب، فالولايات المتحدة الذي أوصلت إلى البيت الأبيض أول رئيس أسود من أصول أفريقية إلى سدة الرئاسة (باراك أوباما) ها هي توصل عكسه تماماً في الصفات وفي السياسات تقريباً إلى البيت الأبيض، كيف يمكن أن نفهم تسامح الأكثرية من الأميركيين مع تصريحاتٍ عنصريةٍ قام بها المرشح الجمهوري تجاه المكسيكيين والمسلمين والنساء وغيرهم، على الرغم من أن واحدةً منها كانت كافيةً في السابق لإسقاط أي مرشح سابق، جمهورياً كان أم ديمقراطياً.

هل يكفي القول إن هناك ثورة من “البيض” ضد أوباما، ورد فعل على انتخابه، لتبرير وصول ترامب؟ بالتأكيد لا. هل نقول إنها ثورة المهمشين والريفيين في الولايات الوسطى والجنوبية ضد نخب الساحل في الولايات الشرقية والغربية، أو ما يطلق عليهم نخب نيويورك وكاليفورنيا، هذه كلها تبسيطات ربما تنجح، إذا ركزنا على العوامل الثقافية في التفسير، لكنها لن تفلح في تفسير نجاح ترامب في ولايات ساحليةٍ ومتقدمةٍ مثل فلوريدا، أو صناعية مثل ميتشغان ووسكنسن. ولذلك أعتقد أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية ساعدت أو لعبت دوراً مركزياً في نجاح ترامب:

الأول: المحكمة الدستورية العليا، فمنذ 11 شهراً تقريبا توفي القاضي سكاليا، وهو يعتبر من أشهر القضاة المحافظين في المحكمة الدستورية العليا، وكان أول قاضٍ من أصول مكسيكية عيّنه الرئيس دونالد ريغان قاضياً في هذه المحكمة، واشتهر بمواقفه وتفسيراته النصّية، كما كان يقال عنها، لنصوص الدستور، وكان قد شكل توازناً حقيقياً في المحكمة بين الليبراليين

“اعتقدت كلينتون أنها تستطيع النجاح بالاعتماد على القاعدة الانتخابية لأوباما” والمحافظين، وهي قضية بالغة الحساسية في الولايات المتحدة، فبعد وفاته ساد تخوّفٌ كبير لدى الجمهوريين، ولدى المحافظين بشكل أكبر، أن فوز هيلاري كلينتون يعني أنها سترشح شخصاً ليبرالياً للمحكمة، وهو ما سيخل بتوازن المحكمة لصالح الليبراليين، ويدعم قضاياهم في ما يتعلق بحقوق المثليين والإجهاض، وغيرها من القضايا بالغة الحساسية، وخصوصاً بالنسبة للمحافظين وفي الولايات الوسطى والجنوبية. ولذلك كانت كثافة التصويت عاليةً جداً بين من يسمون الإيفانجليكان الذين صوّتوا لترامب بنسبة 82%، وهي أعلى من النسبة التي صوّتوا فيها لجورج بوش الابن نفسه الذي اشتهر بوصفه وصل إلى البيت الأبيض بسبب أصواتهم (يطلق عليهم المولودون من جديد). في الحقيقة أظهرت استطلاعات الرأي أيضاً أن من بين خمسة أميركيين صوتوا في الانتخابات الأخيرة هناك واحد على الأقل كان دافعه في التصويت الفراغ في المحكمة الدستورية العليا. وعند وفاة القاضي أسكاليا، رفض الجمهوريون الذين يسيطرون على مجلس الشيوخ تعيين أي عضوٍ آخر، واعتبروا ذلك يعود إلى الرئيس المقبل الذي سينتخب في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016. وبالتالي، لم يستطع الرئيس أوباما تعيين أي خلف له، وبقي المقعد فارغاً أكثر من 11 شهراً.

قرأ ترامب ذلك جيداً. ولذلك، وكي يضمن تصويت المحافظين له، وبكثافة، على الرغم من حياته الفارهة وغير المحافظة بكل تأكيد، عيّن نائباً للرئيس له شديد المحافظة، مارك بنس، الذي كان محافظاً لولاية أنديانا. والأهم أنه قال، في المناظرة الانتخابية الثالثة له مع كلينتون، إنه سيعين قاضياً محافظاً وضد الإجهاض في المحكمة الدستورية العليا، وهو موقفٌ شديد اليمينية، ولا يتبناه الحزب الجمهوري رسمياً. وبالتالي، استطاع إقناع الأفانجليكان بالتصويت له، وتخويفهم من أن فوز كلينتون يعني أن تنتهي المحكمة الدستورية بيد الليبراليين، وبالتالي المزيد من القوانين والتشريعات الليبرالية التي ينظر لها أميركيون كثيرون على أنها ضد العقيدة المسيحية وضد توجهاتهم المحافظة.

العامل الثاني: الاقتصاد، ورث أوباما الاقتصاد الأميركي في عام 2008 في أسوأ أزمة مالية تعصف بالولايات المتحدة منذ الكساد الكبير في عام 1929، واستطاع، بفضل سياساته الاقتصادية، تجنيب الأسوأ للولايات المتحدة وللعالم، عبر تبنيه برامج الدعم الحكومي للمؤسسات المالية والصناعية الخاصة، وهو عملياً إجراء تبناه الرئيس جورج بوش سابقاً، لكن أوباما وسع هذا البرنامج بشكل أكبر، فشمل البنوك الكبرى، وخصوصاً بنك أميركا وشركات السيارات التي كانت في طريقها إلى الإفلاس، مثل جنرال موتورز. واستطاع أوباما، في سنواته الثماني، أن يخلق فرصاً للعمل، اعتبرت تاريخيةً مقارنة بمن سبقوه من الرؤساء، فقد وصلت البطالة في العام الماضي إلى أقل نسب البطالة في تاريخ الولايات المتحدة، لكن المشكلة كانت في نسبة النمو التي لم تتعدّ 2%، وفي بعض السنوات أقل، وهي من أقل نسب النمو في تاريخ الولايات المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية. وبالتالي، يجد أميركيون كثيرون أنفسهم أنهم يعملون أكثر ويحصلون على الأقل. ومع ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل كبير، أصبحت الأجور لا تتناسب مطلقاً مع الرواتب، ومع دخول الولايات المتحدة، كأكبر اقتصاد في العالم، إلى ما يسمى عصر (Sharing economy)، وهو مرحلة متقدمة عن الاقتصاد الرقمي، أو اقتصاد المعرفة، ازدادت الفجوة بشكل يفوق 300% بين الفقراء والأغنياء في الولايات

“يجد أميركيون كثيرون أنفسهم أنهم يعملون أكثر ويحصلون على الأقل” المتحدة، وتضاءلت الطبقة الوسطى التي ميزت الولايات المتحدة واقتصادها على مدى عقود، لتنخفض نسبتها من 32% من الشعب الأميركي إلى 27% فقط من الشعب، وهذا ما استغله ترامب بشكل كبير، لكي يشكل ظاهرةً غريبةً في عالم السياسة الأميركي، فهو ليس جمهورياً تقليدياً، لأنه وقف ضد اتفاقيات التجارة الحرة وضد العولمة، فالتجارة الحرة تشكل مبدأ رئيسياً في العقيدة الجمهورية، ولا هو سياسي تقليدي، إذ هو أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة لم يسبق له أن احتل أي موقع حكومي سابق، سواء على المستوى المحلي أو الوطني. وبذلك، كان من السهل عليه أن يقول إن كل النخب السابقة فاسدة، وعطلت الاقتصاد، وأنني أنا من يستطيع إعادة أميركا إلى عصرها الذهبي اقتصادياً من جديد، من خلال تجربته الاقتصادية، على الرغم من أن خبرته تضمنت سنوات فشل كثيرة، حيث أعلن إفلاسه أربع مرات على الأقل. لكن خبرته الاقتصادية دفعت كثيرين ممن فقدوا وظائفهم، أو شعروا أنهم لا يحصلون على الكافي من الأموال، على الرغم من عملهم الطويل، إلى التصويت له بكثافة، وتجاهلوا كل تصريحاته العنصرية وتصرفاته الشخصية.

العامل الثالث: كلينتون ذاتها. يقال في الولايات المتحدة الآن إن ترامب كان المرشح الوحيد الذي كان لكلينتون أن تهزمه، والعكس صحيح أن كلينتون هي المرشحة الوحيدة التي يمكن لترامب هزيمتها، فتاريخها السياسي الطويل لم يشفع لها، حيث لم تحصل على ثقة الحزب الديمقراطي إلا بشق الأنفس، وأظهرت تسريبات الحزب الديمقراطي أن قيادة الحزب تآمرت ضد المرشح ساندرز من أجل وصول كلينتون إلى الترشيح. وبالتالي، لم تكن شعبيتها كبيرةً، حتى داخل حزبها، وهذا ما أثر على كثافة التصويت لصالحها، وهو ما استغله ترامب بقوة، ففاز بأصوات أقل مما حصل عليه المرشح الجمهوري الخاسر رومني. وكونها ترشحت بوصفها امتداداً للرئيس أوباما، فقد كانت وزيرته للخارجية، وأوباما دعمها بقوة خلال حملتها الانتخابية. وبالتالي، هي رفضت انتقاده من أجل الحصول على أصوات الأميركيين من أصل أسود. وبالتالي، اعتقدت كلينتون أنها ربما تستطيع النجاح بالاعتماد على القاعدة الانتخابية نفسها التي أوصلت أوباما إلى البيت الأبيض مرتين، في عامي 2008 و2012، لكن المشكلة أنها حملت كل أخطاء أوباما في عدم النمو الاقتصادي، وفي الفشل في السياسة الخارجية، وخصوصاً ظهور “داعش” وسيطرته على مناطق كبيرة من العراق وسورية. ولذلك، كانت هدفاً سهلاً لانتقادات ترامب في تحميلها أسباب الفشل الاقتصادي والخارجي، ولما كان أوباما من أكثر الرؤساء ليبراليةً، فقد أخاف هذا أميركيين كثيرين من أصول بيضاء أن تستمر كلينتون على السياسة نفسها. ولذلك، اعتقد أكثر من 72% من الأميركيين أن الولايات المتحدة في الطريق الخطأ، على الرغم من أن الأكثرية (62%) تعتقد أن ترامب ليس مؤهلاً لاتخاذ القرارات الصحيحة، لكنهم مستعدون لأخذ الخطر من أجل التغيير خوفاً من استمرار السياسات الليبرالية في عهد أوباما، ومن ثم كلينتون.

العربي الجديد

ترامب يأتينا أمواتاً/ مهند الحاج علي

اليوم، تُنصّب الولايات المتحدة دونالد ترامب رئيساً. التصريحات التي كانت صادمة تارة ومسلية تارة أخرى، ستصير من اليوم فصاعداً سياسات عند الإدلاء بها. وبما أن التغيير بين الأطوار الثلاثة لترامب، أي المرشح والمنتخب والرئيس، لن يكون صاعقاً، يصح الافتراض بأن الرجل سيسعى إلى تطبيق معظم وعوده الانتخابية، وبينها تلك التي تعنينا مباشرة في المنطقة.

أولاً، على الصعيد الفلسطيني، ستنقل الولايات المتحدة سفارتها من تل أبيب إلى القدس المحتلة. ومثل هذا القرار الرمزي يفتح المجال لاستيطان أوسع نطاقاً بدعم أميركي كامل، إذ تكون الولايات المتحدة اعترفت بشرعية الاستحواذ الاسرائيلي على بعض اراضي ال67.

ثانياً، قد يعجز ترامب قانونياً وسياسياً عن منع المسلمين من دخول الولايات المتحدة، كما وعد طوال حملته، لكن بإمكانه التخفيف من هجرتهم إليها عبر أساليب ملتوية. حتى في عهد الرئيس الأميركي باراك أوباما، بات دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة أكثر صعوبة. مثلاً، أي مواطن أوروبي يزور ايران أو العراق أو السودان أو سوريا، لا يُعفى تلقائياً من تأشيرة دخول الولايات المتحدة، أسوة ببقية الأوروبيين. مثل هذا القرار يستهدف مئات آلاف الأوروبيين الذين يزورون بلدانهم الأصلية سنوياً، وأغلبهم مسلمون. لذا يُتوقع تصعيد مثل هذه الإجراءات لحظر دخول أكبر عدد ممكن من المسلمين والعرب.

ينوي دعم الحرب الروسية في سوريا، وتفكيك الاتفاق النووي مع إيران في آن. ومثل هذه السياسة المزدوجة المعايير ليست جديدة على واشنطن، إذ سبق أن صنّف الرئيس الجمهوري السابق جورج بوش إيران ضمن محور الشر، لكنه حرّرها من ألد عدوين لها: صدام حسين العراق وطالبان أفغانستان. الأرجح أن ترامب سيكون حليفاً مُبطناً لإيران في العراق وسوريا، وعدواً لها في مجلس الأمن والكونغرس.

حيثما ندور مع هذا الرئيس، نرى المزيد من الدماء تُسفك إن كان في العراق أم في سوريا وفلسطين. يُضاف إلى ذلك، نية مُعلنة لمعاقبتنا جماعياً في المنطقة على الإرهاب. في ديسمبر عام 2015، شدد ترامب على ضرورة استهداف عائلات ”الارهابيين“ أيضاً في اطار عقابهم.

وما يزيد من مصيبتنا اليوم إذ نواجه أكثر رئيس أميركي سوءاً في نواياه حيال المنطقة، أننا نعيش ظروفاً محلية قد تكون الأسوأ منذ عهود الاستقلال.

بحسب تقرير لمركز كارنيغي للشرق الأوسط بعنوان ”انكسارات عربية“، فإن هناك 143 مليون عربي يعيشون في بلدان تعاني ويلات الحرب أو الاحتلال. ضحايا عمليات التهجير 17 مليون عربي. ورغم أن العرب يشكلون 5 في المئة فقط من سكان العالم، إلا أنهم أكثر من نصف لاجئيه. ومع أكثر من 4,8 ملايين لاجئ خارج البلاد، و6,6 ملايين داخلها، بات السوريون وحدهم يُمثلون خُمُس اللاجئين في العالم.

وليست هذه الأرقام وحدها الصادمة بل أيضاً المستقبل الذي تُنبئنا به. مثلاً، 86% من اللاجئين السوريين الهاربين بحراً الى اليونان يحملون الشهادة الثانوية. لكن أكثر من2,8 مليون طفل سوري لاجئ لا يرتادون المدارس. قفزة هائلة إلى الوراء.

بحسب التقرير ذاته الذي يصدر اليوم، فإن نسبة الفقر في سوريا بلغت نسبة 83% ”بينهم 35% تحت خط الفقر المدقع“. وفي اليمن والعراق وليبيا، 11 مليوناً و2,4 مليون و٢١٠ آلاف على التوالي، يحتاجون إلى معونات غذائية.

وترامب، إذ يُقبل على وصد أبواب الولايات المتحدة أمام المنطقة، يُعزز آمال حلفائه في اليمين الأوروبي المتطرف بالفوز في انتخابات هولندا وفرنسا ودول أوروبا الشرقية حيث بات طرد ملايين اللاجئين مشروعاً انتخابياً مُربحاً. حتى بريطانيا العازمة على الخروج من الاتحاد الأوروبي بدأت تقاربها مع إدارة ترامب مبكراً.

لم يبق سوى المستشارة الألمانية انجيلا ميركل. هي وحدها في ذاك الشطر من العالم، تعي الواقع المرير رغم كلفته: ضرب الميت حرام.

المدن

أهلا ترامب/ فاروق يوسف

لا يملك العرب سوى الترحيب بدونالد ترامب، رئيسا للولايات المتحدة الأميركية، الدولة التي يُفترض أنها حليفهم الاستراتيجي. كما هو حالها مع إسرائيل. وشتان بين الحالتين.

لقد تفهّم العرب، أخيرا، أسرار تلك المعادلة المضطربة وغير العادلة وصاروا يتجنبون مطباتها. الولايات المتحدة صديقتهم، بالرغم من أنها لا تكنّ لهم الود دائما.

هل يثق العرب بالولايات المتحدة؟ من باب أولى علينا أن نتساءل “هل تثق الولايات المتحدة بالعرب؟”.

في عالم السياسة لا يثق أحد بأحد. هذا معروف. غير أن مستويات انهيار الثقة بين العرب والولايات المتحدة غير مسبوقة إذا ما تعلق الأمر بالأصدقاء.

يتمنى العرب لو أن الولايات المتحدة التزمت ذات مرة جانب الحياد في النظر إلى مجريات الصراع العربي – الإسرائيلي. أما أن تقف إلى جانبهم، فذلك هو المستحيل بعينه.

لقد صدمت إدارة الرئيس باراك أوباما العالم بأسره حين لم تلجأ في مجلس الأمن إلى استعمال حق الفيتو لتعطيل قرار وقف الاستيطان.

كانت مفاجأة غير سارة للولايات المتحدة نفسها. وهو ما دفع الرئيس المنتخب إلى إظهار استيائه ليعد بإصلاح الأمور في ما بعد.

وإذا ما كان العرب قد شعروا باليأس من إمكانية أن تنصفهم الولايات المتحدة في قضية فلسطين، فإن أملا ضعيفا لا يزال يراودهم في أن يعيد ترامب النظر في علاقة دولته بإيران. وهي علاقة غامضة، تلحق بطريقة أو بأخرى الضرر بهم، من جهة ما تسببه من إضعاف لموقفهم في مواجهة الأطماع الإيرانية التي تستهدف الاستقرار في دولهم.

ما يعول عليه العـرب أن يكـون ترامب أكثر اهتماما بالشرق الأوسط من سلفه أوباما الذي أدار لهم ظهره، كمـا يعتقدون. ولكـن التعـويل على موقف الـرئيس الشخصي المنفعـل من شأنه أن يفضح النوايا الطيبة التي لا تمتّ إلى عالم السياسة بصلة.

الثوابت الأميركية في السياسة ليس من بينها ما يشير إلى ضرورة استرضاء العرب. جديده قد لا يصب في مصلحتهم. لا لأنه سيتعامل معهم باعتباره رجل أعمال وهو ما يتوقعونه بل لأنه سيهملهم بطريقة مبتذلة ستربك أحوالهم وتجعلهم في حسرة من أمرهم، مما يمكن أن يدفعهم إلى تقديم تنازلات غير مطلوبة. لن يكون دونالد ترامب واضحا كما يظن الكثيرون.

فالرجل الذي أعلن أثناء سباقات الرئاسة أن العراق ليس دولة، سيكون عليه أن ينقب في خبايا تلك اللادولة عما يمكن أن يشكل ذريعة للوجود الأميركي في العراق، متناغما مع التمدد الإيراني في ظل تراجع حظوظ الدولتين في سوريا التي صارت من حصة روسيا.

أما أن يكون ترامب قد رتّب أوضاعه على أساس التنسيق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على حساب أوروبا، فتلك واحدة من أكثر الأكاذيب مدعاة للسخرية. فالولايات المتحدة لن تكون أخرى في عهد ترامب. لذلك فإن العداء الأميركي المتأصل لروسيا لن يخف بسبب قرصنة مزعومة قام بها الروس ولم تكن أجهزة الاستخبارات الأميركية مستعدة لها.

ما يعنينـا هنـا أن تـرامب لـن يكون صديقا للعرب. ولكن هل يمكن أن يكون رئيسٌ للـولايات المتحدة صديقا للعرب؟ من سوء حـظ الصفة أنها نقيضـة تماما للوظيفة. ترامب هنا، بغض النظر عن حسابات رجل الأعمال، سيكون حريصا على الانضباط في حدود وظيفته، رئيسا للولايات المتحدة.

العرب لم يخسروا ولم يربحوا بصعود ترامب رئيسا. وهو ما يمكن أن يقع لهم مع أي رئيس أميركي، قبل أن يعيدوا النظر في فلسفتهم السياسية التي لا تقيم وزنا لإرادتهم المستقلة في مواجهة الآخر، وبالأخص الـولايات المتحدة باعتبارها الطرف الأقوى في السياسة العالمية حتى الآن.

على العرب أن يقلبوا المعادلة. عليهم ألا ينتظروا رئيسا أميركيا ينصفهم في قضاياهم ما لم ينتبهوا إلى أنفسهم.

كاتب عراقي

العرب

العلاقات التركية الأمريكية.. هل ينجح «ترامب» فيما فشل فيه «أوباما»؟

ترجمة وتحرير أسامة محمد – الخليج الجديد

تعد جهود وقف إطلاق النار الحالي في سوريا والذي تم بتنسيق بين روسيا وتركيا محاولة روسية لفرض هزيمة سياسية نهائية على المعارضة السورية، ومحاولة تركية للتركيز على القضاء على الأكراد في سوريا عسكريا وسياسيا. وتحاول تركيا أيضا الضغط بشكل مكثف على الإدارة الأمريكية الجديدة للحصول على المساعدة. يؤكد اتفاق وقف إطلاق النار على همجية روسيا ونظام «الأسد» والاستجابة العاجزة من الغرب. لكن تركيا بحاجة إلى إعادة التعاطي بجدية مع الولايات المتحدة من أجل تقاسم حقيقي للمصالح إذا كانت تريد الأمن على المدى الطويل في المنطقة. وأمريكا بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لمنح تركيا النفوذ الذي تستحقه في المنطقة.

وفي حين أن الروس هم أقرب من أي وقت مضى لتحقيق الأهداف الخاصة بهم، فإن الأتراك قد يواجهون تحديات في حملة سحق الأكراد السوريين، وتحقيق الهيمنة شرق الفرات. ويحدد الروس إلى حد كبير ما يمكن أن تقوم به تركيا في سوريا. ولم تحدد موسكو بوضوح مسارها بشأن الأكراد الذين يقاتلون تنظيم الدولة، وما زالت تركيا لديها مشاكل تشغيلية في المحافظة على جهدها الكبير في سوريا وحدها. فقد طلبت تركيا دعما جويا من الولايات المتحدة للسيطرة على مدينة الباب بشكل يعكس ضعف أنقرة واستراتيجيتها لإقناع واشنطن بالتخلي عن الأكراد.

وهذا قد يكون صعبا حيث أن الهدفين الرئيسيين الحاليين للولايات المتحدة هما استعادة الموصل والرقة، والقوات الكردية هي المفتاح لكلا الحملتين. إذا كان وقف إطلاق النار سيؤدي في نهاية المطاف إلى تسوية، فسوف يكون أساسا بشروط روسيا و«الأسد». وإذا انهار وقف إطلاق النار، فستعود روسيا و«الأسد» إلى الحرب. وعلى أمل أن وقف إطلاق النار سيكون مقدمة لمفاوضات السلام، تعتقد أنقرة أن الابتعاد عن الهدف الأصلي المتمثل بإزالة «الأسد» قد يؤدي إلى دعم روسي لهدف تركيا في مكافحة الأكراد.

تقوم تركيا بتصعيد الموقف لتجنيد الولايات المتحدة في خططها. إنها تطالب الإدارة الجديدة بتوفير الدعم الجوي حصرا للأتراك في سوريا في الوقت الذي تدعي أن الرئيس «أوباما» متواطئ مع تنظيم الدولة. وإذا كان الأتراك قد ساعدوا الولايات المتحدة ضد التنظيم منذ عدة سنوات، فإن الولايات المتحدة قد قامت باللجوء إلى المقاتلين الأكراد المحليين للتعامل مع خطر تضخم التنظيم. الآن، وللمرة الأولى، يقول وزير الخارجية التركي أن هناك أزمة بشأن وجود الولايات المتحدة في قاعدة إنجرليك الجوية وذلك من أجل إجبار الإدارة الجديدة للانصياع للمطالب التركية. لا ينبغي أن يكون هذا النهج غير متوقع. والسؤال هو ما إذا كان الأتراك سيلجئون لكسر حاد مع إدارة «ترامب» إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم.

الولايات المتحدة والأكراد

مثل هذا التغيير المفاجئ لإرضاء تركيا، بالإضافة إلى التنازل عن الأكراد في منتصف الهجوم على الموصل، قد يؤخر إلى حد كبير، وربما يعمل على تقويض زخم الحرب الأمريكية ضد تنظيم الدولة.

ولكن مستشار الأمن القومي الأمريكي الجديد، الجنرال «مايكل فلين»، بالفعل له سجل أكثر من داعم لصالح تركيا. وقد أعرب السيد «ترامب» بشكل واضح عن نواياه لإقامة علاقات أفضل مع روسيا. ولكن المشكلة للإدارة الجديدة ستكون أنه في حين أن روسيا لديها جيش «الأسد» والأتراك لديهم جيشهم لمحاربة تنظيم الدولة، فإن الأميركيين لا يملكون إلا قوات سوريا الديمقراطية التي تتكون من أغلبية كردية.

تنتشر الشائعات أن الرئيس المنتخب «ترامب» يرغب في إدخال قوة قوامها بين 20 إلى 30 ألف جندي لمحاربة تنظيم الدولة. في السابق، كانت فيها مثل هذه الخطوة خيارا قابلا للتطبيق. وكان ذلك قبل التدخل الروسي في سبتمبر / أيلول عام 2015. والآن فإن ذلك يأتي في أعقاب هزيمة المتمردين الوخيمة في حلب، والذي قضى على أي أمل بأن هزيمة تنظيم الدولة من شأنه أن يسمح للغرب بتحويل ذلك إلى هدف يصب في اتجاه تغيير النظام في دمشق. وستأتي النتيجة حتما في مواجهة شروط السلام التي تمليها روسيا.

تفهم تركي أمريكي؟

هل الولايات المتحدة حقا مستعدة لأن تظهر كشريك فاعل لروسيا في انتصار نظام «الأسد»؟ وبدلا من ذلك، هل ستتدخل الولايات المتحدة في سوريا لمواجهة مباشرة مع روسيا ومحاولة عكس الحقائق، بما في ذلك وقف إطلاق النار الحالي في مراحله الأولى وعملية السلام الجارية؟

إن أفضل طريقة هي الوصول لتفاهم بين تركيا والولايات المتحدة للمحافظة على مصالح الولايات المتحدة وتطوير سبل جديدة للتعاون. الأميركيون بحاجة للقضاء على خلافة تنظيم الدولة في أسرع وقت ممكن، والحفاظ على تعزيز قوة العراق، ولعب دور إيجابي في تسوية سلمية في سوريا. ربما قصدت تركيا من الاجتماعات التركية العراقية في 7 يناير/كانون الثاني، مزيدا من الضغط على الولايات المتحدة من خلال سياسة تركيا تجاه الأكراد، وفي الواقع قد يعزز الاتفاق التركي العراقي على الوجود العسكري التركي في العراق، إلى ما بعد السيطرة على الموصل، و التعاون في مواجهة حزب العمال الكردستاني، على مكافحة تنظيم الدولة. لابد للولايات المتحدة أن تجتهد في إضعاف تهديد حزب العمال الكردستاني ضد تركيا، وهي أيضا تحتاج الى التعاون من تركيا و العراقيين للمساعدة في تحقيق الاستقرار في المنطقة.

وقد تلاعبت تركيا بوجهات نظرها من قبل مع الولايات المتحدة حول نواياها الحقيقية في دبلوماسيتها، مما جعل الولايات المتحدة تنظر أكثر من مرة في التحركات التركية. وإذا كانت تركيا على استعداد للدخول حقا في شراكة مع واشنطن، فإن على كلا البلدين تدارك أخطاء الماضي السابقة من أجل التركيز على تحقيق تقدم ملموس على حد سواء.

يجب على الولايات المتحدة دعم مصلحة الأتراك المشروعة في مستقبل الحكم في الموصل والتصدي لأي دعم للأكراد عبر الحدود من قبل حزب العمال الكردستاني في تركيا. لن تستقر سوريا لبعض الوقت، والأمن على الحدود الجنوبية لتركيا من جانب تركيا هو أولى اهتمامات تركيا وهو ما دفعها للتعاون مع روسيا. وقد أخذت موسكو الكثير، وأعطت القليل لتركيا مقارنة بوضعها الجيوسياسي الراهن.

يمكن لصعود رئيس أمريكي جديد أن يوفر فرصة أفضل في محاولة تسوية الخلافات والتوصل إلى سياسات داعمة. يمكن للولايات المتحدة دعم الوجود التركي القوي في منطقة غير مستقرة للغاية دون أن يؤثر ذلك على هدف تدمير الدولة الإسلامية. ولكن ذلك سيتوقف على كيفية استجابة إدارة «ترامب» للمطالب التركية .

المصدر | معهد الشرق الأوسط