زيارة فورد إلى حماة: انحناءة الممثلين العراة

صبحي حديدي

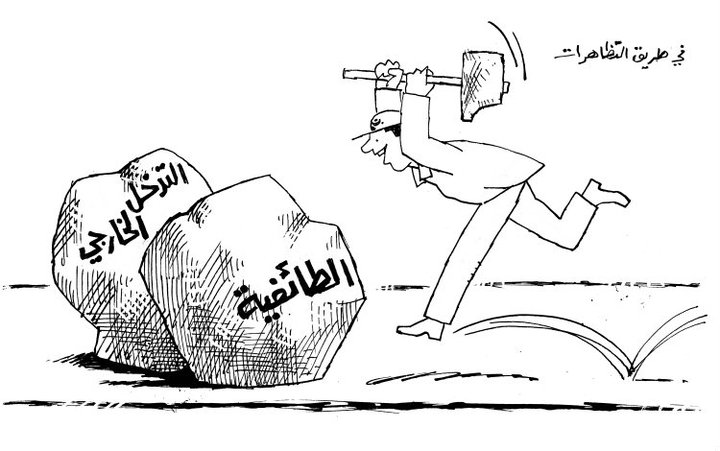

زيارة السفير الأمريكي في دمشق روبرت فورد إلى مدينة حماة الأسبوع الماضي، تستحقّ مكانة خاصة في سجلّ العلاقات بين الولايات المتحدة ونظام ‘الحركة التصحيحية’، على امتداد 30 سنة من حكم حافظ الأسد، و11 سنة من حكم وريثه بشار الأسد. مكانة دراماتيكية، كما يتوجب القول، ليس بمعنى أيّ تبدّل حاسم ونوعي طرأ على مسارات تلك العلاقة (وهي، بالفعل، سلسلة مسارات متغايرة، ولم تكن متجانسة على الدوام)، بل بمعنى الدراما التي تستدعي المسرح والمسرحة؛ كلٌّ على خشبته، في واشنطن ودمشق على حدّ سواء، وكلٌّ على طرائقه، واستناداً إلى ما يريد إرساله من إشارات.

ورحلة السفير إلى حماة لم تنطلق، بادئ ذي بدء، على ظهر راحلة قطعت الفيافي والقفار والوديان والجسور، في تخفّ تامّ وبعيداً عن أنظار السلطات السورية، كأنها اقتفت دروب المهرّبين والمخرّبين، كما أوحت بعض ابواق السلطة. فلا السفير كان سيخوض هكذا مغامرة، رغم مغرياتها الإستشراقية بالطبع، فأعلم وزارة الخارجية السورية أنه سيقوم بالزيارة؛ ولا السلطات السورية كانت ستجازف بترك ممثّل القوّة الكونية الأعظم يسافر وكأنه سائح في منتجع سويسري، فأرسلت مرافقين شاكي السلاح تولوا حراسته عن بُعد، ليس خوفاً عليه من مواطنين سوريين مدنيين عزّل يبغضون السياسات الامريكية، بل خشية أن ينفلت بعض ‘الشبيحة’ من كلّ عقال، فينقلب موكب السفير إلى صيد سمين لبنادقهم المتعطشة إلى سفك الدماء.

ما لم يكن متفقاً عليه، وفق معطيات متطابقة، هو مبيت السفير في المدينة حتى يوم الجمعة التالي، ‘جمعة لا حوار’ دون سواها، حيث كان من المتوقع أن تشهد ساحة العاصي مشاركة مئات الآلاف. ولعلّ رمزية غضب النظام، ومثلها رمزية ابتهاج الخارجية الأمريكية، تكمن في هذا التفصيل المباشر، أي المبيت في فندق يطلّ على الساحة، وتثبيت شهادة عيان على هذه الجمعة تحديداً؛ قبل الرمزية الأخرى الأكبر، التي تنبثق من موقع حماة الخاصّ، سواء في تاريخ الاستبداد السوري، أو صمت واشنطن على ذلك الاستبداد. الحوار، في تبشير النظام، هو ‘تنازل’ للشعب، وخطوة على طريق ‘الإصلاح’؛ وبالتالي على حكومات العالم أن ترحّب به وتصفّق له، لا أن ترسل السفيرين الأمريكي والفرنسي إلى حماة، في يوم احتجاجات عارمة شاء لها المتظاهرون أن تكون رسالة صريحة في رفض هذا الطراز من الحوار.

ما لم يكن متفقاً عليه أيضاً، أغلب الظنّ، أن تأخذ ردود أفعال الطرفين، في واشنطن ودمشق هذا المستوى من حدّة التراشق اللفظي (خارجية النظام اتهمت واشنطن بـ’التورط’ في الحركة الاحتجاجية و’التحريض على التصعيد’، والناطقة باسم الخارجية الأمريكية ردّت بأنّ هذه الاتهامات ‘قمامة صرفة’).

ومن المشروع التفكير بأن تصريح وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون (أنّ الأسد ‘فقد الشرعية لفشله في تحقيق وعود بإجراء إصلاحات’)، ومثله تصريح الرئيس الأمريكي باراك أوباما (أنّ الأسد ‘فقد شرعيته. وقد ضيّع الفرصة تلو الفرصة لتقديم جدول أعمال حقيقي للإصلاح’)، استهدفا تهدئة اللغة، أو بالأحرى ضبط مفرداتها عند المعدّل الذي ما يزال يمثّل خطّ واشنطن تجاه النظام السوري، في الطور الراهن بالطبع، وحتى إشعار آخر.

صحيح أنّ كلينتون استخدمت توصيفاً خشناً وغير مألوف في القاموس الذي تعتمده الدبلوماسية الأمريكية تجاه زعامات شرق ـ أوسطية (من أنّ الأسد ‘ليس شخصاً لا يمكن الاستغناء عنه’، ودلالة التعبير في الأصل الإنكليزي أكثر خشونة في الواقع، إذْ توحي بآلية الاستغناء عن قطع الغيار، وتبديلها في أية لحظة). ولكن من الصحيح، في المقابل، أنّ الإدارات الأمريكية المتعاقبة، جمهورية كانت أم ديمقراطية، لم تشجّع أي مساس جدّي بنظام ‘الحركة التصحيحية’، بل كان العكس هو الصحيح على الدوام، وظلّ الخيار المعتمَد هو هذا: الاستغناء عنه، وعن سواه، ممكن بالطبع، ولكن لماذا نفعل والنظام خدم ويخدم أجنداتنا، وأجندات حليفتنا إسرائيل، وغالبية حلفائنا في المنطقة، رغم كلّ الضجيج والعجيج حول ‘الممانعة’ و’المقاومة’؟

وليس صحيحاً، من جانب آخر، تصريح كلينتون بأنّ الولايات المتحدة لا ‘تأمل سرّاً بأن ينجو النظام من هذه الفوضى، ليواصل وحشيته وعمليات القمع’، لأنّ الإدارة تتصرّف وكأنها لا تأمل إلا في هذا بالضبط، على المدى المنظور في أقلّ تقدير، وريثما ينجلي المشهد السوري عن معطيات أخرى تحتّم على واشنطن إدخال نقلة نوعية في السياسة. ذلك لأنّ مؤشّر تصريحات أوباما وكلينتون ظلّ يرجّح هذا الخيار، أو لا يشجّع على سواه في الواقع.

أقصى ما قاله أوباما، مثلاً، كان حثّ الأسد على قيادة الإصلاحات أو ‘الوقوف جانباً’، وليس ‘التنحّي’ كما شاء البعض أن يفسّر؛ وأمّا كلينتون فقد بدأت من الحديث عن الأسد ‘الإصلاحي’، ثمّ انتقلت إلى أنّ ما تسمعه الإدارة منه لم تسمعه من زعماء عرب سواه، لتقطع خطوة إضافية في الحديث عن أنه ‘فقد الشرعية تقريباً’، وصولاً إلى أنه ‘فقد الشرعية’… لا أحد في الإدارة تحدّث عن ‘التنحّي’ أو استخدم ما يعادل معنى هذه المفردة، ولا أحد حثّ على إجراء رادع سوى عقوبات لا تعاقب في نهاية المطاف، ولا تردع.

لماذا ذهب السفير فورد إلى حماة، إذاً، وهل كانت زيارته مقدّمة لنقلة نوعية في السياسة؟ كلا، في الإجابة على الشطر الثاني، لأنّ أية نقلة نوعية هي رهن بما تحققه الانتفاضة السورية من انتصارات، وما تسجّله من علائم ملموسة على طريق تقويض نظام ‘الحركة التصحيحة’؛ والموقف الأمريكي سيكون عندها بمثابة انحناءة أمام قوّة الواقع، موضوعية وقسرية لا منّة فيها ولا فضيلة، تماماً كما كانت حال واشنطن في تونس ومصر. وهكذا ينبغي أن يُفهم تصريح أوباما مؤخراً، حين سُئل عن السبب في أنه لم يطالب صراحة بتنحّي الأسد: ‘الشعب السوري سيكون، ويجب أن يكون، قادرا على تقرير مستقبله بنفسه، وهناك حقا توافق متزايد بين الشعب السوري على أنه يجب أن يحدث هذا التحوّل، وأن الرئيس الأسد لن يقود هذا التحول’.

أمّا الإجابة عن الشطر الأوّل فهي أنّ مكوث الإدارة على هذا الموقف، أي الدعم اللفظي لمطامح الشعب السوري والمراهنة الضمنية على إمكانية بقاء نظام ‘الحركة التصحيحية’ وإجراء ‘إصلاحات’ داخلية تجميلية هنا وهناك، يتطلب شحنة من الدراما لإقناع الرأي العام الأمريكي والدولي بأنّ واشنطن لم تعد صديقة الطغاة والطغيان. كذلك تقتضي الحال اللجوء إلى بعض السلوك المسرحي في مخاطبة الشارع الشعبي السوري، الأمر الذي يشمل النظام وشارعه المؤيد أيضاً، ويدخل في باب الضغط الشكلاني على السلطة، بما قد يفيد استفزازها، فيستدعي المزيد من انكشاف طبائعها، ويتسبب في إحراجها أكثر، أو حتى دفعها إلى ارتكاب الخطأ الفاضح.

ردّ فعل شارع النظام لم يكذّب خبراً، بالفعل، فخرجت جموع غاضبة لا تخفى هويتها ولا الأدوات التي تحرّكها، وكان من الممكن لها، والمشروع ربما، أن تهتف بحياة قائدها إلى الأبد، وأن تشتم أمريكا وفرنسا، وأن تحرق عَلَمَيْ البلدين، فلا يعترض سبيلها ‘مندسّ’ أو ‘سلفي’ أو ‘مخرّب’ أو ‘هارب من وجه العدالة’… غير أنّ محاولة اقتحام السفارتين، وتحطيم النوافذ، وارتكاب أعمال العنف الأخرى، كانت كاشفاً جديداً حول مقدار الانحطاط الذي بلغه النظام في تلمّس المخارج من مأزقه الشامل. وتلك، في الحصيلة، كانت ترجمة قطعان ‘الشبّيحة’، ثمّ تطبيقها العملي، لمقولة وليد المعلّم، وزير خارجية النظام: سوف ننسى أنّ أوروبا على الخريطة… ما خلا، بالطبع، أنه أبقى أمريكا على الخريطة، وجاء ‘الشبّيحة’ ليستكملوا مهامّ المحو!

وفي هذا الصدد، ثمة نبرة غير مألوفة في الأعراف الدبلوماسية، انطوت عليها ملاحظة السفير الأمريكي فورد المنشورة في صفحة السفارة على الـ’فيسبوك’، حين ارتأى السخرية من سردية النظام الرسمية حول ‘المندسين’ من جهة، وحول مسيرات ‘منحبك’ من جهة ثانية. يكتب فورد، حسب الترجمة العربية كما أوردتها السفارة: ‘لم أشاهد حتى الآن شرطياً واحداً يسيء إلى مظاهرات ‘منحبك’.

وهذا يسعدني، فأنا أرغب بأن يتمتع جميع السوريين بحقّ التظاهر السلمي. في التاسع من تموز (يوليو)، قامت إحدى مظاهرات ‘منحبك’ بإلقاء الحجارة على مبنى سفارتنا، متسببين ببعض الأضرار. لقد لجأوا إلى العنف، بعكس أهالي مدينة حماة، الذين ظلوا مسالمين (…) إنه لمن المفارقة أن الحكومة السورية تسمح للمظاهرات المناهضة للولايات المتحدة أن تتحرك بحرّية، بينما يقوم أفراد أمنها السفاحون بضرب حاملي أغصان الزيتون المسالمين في مكان آخر’.

ولكي يكتمل بُعد اجتماعي، إلى جانب ذاك السياسي، يتابع السفير: ‘قام متظاهرون آخرون برمي البيض والبندورة على مبنى سفارتنا. لو أنّ هؤلاء كانوا يهتمون فعلاً لإخوانهم من السوريين، لكانوا توقفوا عن رمي الطعام نحونا ولتبرعوا به للسوريين الذي يفتقرون لما يقتاتون به’.

فهل، في المقابل، توجّب على الشارع الشعبي الحموي أن يستقبل موكب السفير بالورد وأغصان الزيتون؟ كلا، بدون تأتأة أو التماس عذر، لأنّ رموز المحبة والسلام هي آخر ما يمكن أن يُقابل به سفير الولايات المتحدة، دولة العدوان والاحتلال والتدخل العسكري، صديقة الطغاة وحليفة الطغيان، الساكتة طويلاً عن جرائم هذا النظام تحديداً، في هذه المدينة بالذات. لم يكن لأهل حماة يد في زيارة السفير فورد، لا في المبادرة إليها ولا في منعها، ولم يكونوا أصحاب الدعوة لكي يطلب منهم بعض أهل النظام، وحفنة من ‘الممانعين’ العرب أيضاً (وفي هذا ذروة النفاق والزيف والكذب)، أن يردّوا الزائرين على أعقابهم… خاسئين!

لقد اضطرّ السفير، في كلمته المشار إليها، إلى امتداح متظاهري حماة، وأطلق على أفراد الأمن صفة ‘السفاحين’، كما نفى أنه أبصر ‘علامات على وجود أي عصابات مسلحة في أي مكان’ مرّ به خلال زيارته الحموية؛ لكنه تفادى الحديث عن سجلّ بلاده الأسود في الموقف من مجزرة المدينة، سنة 1982.

آنذاك، ظلّت الأقمار الصناعية الأمريكية ترصد دقائق الدمار الذي تعرّضت له المدينة، وتتابع كلّ طلعة طيران، وكلّ تحليق حوّامة، وكلّ قذيفة من دبابة أو من مدفع ثقيل؛ لكنّ لسان حال الإدارة، أيام رونالد ريغان دون سواه، التزم ‘الصمت البنّاء’ حيال المجزرة، ودمدم بعض مسؤولي البيت الأبيض حول سقوط عدد من الضحايا يقلّ عن الألف، حين كانت الأعداد تتجاوز الـ 20 ألفاً!

وإذا توجّب أن لا يمنح المرء نفسه رفاه العتب على بعض أهل حماة، ممّن وجدوا في زيارة السفيرين الأمريكي والفرنسي متنفساً وبارقة مساندة دولية لمدينتهم التي كانت، وتظلّ، مهددة بمذبحة جديدة؛ فإنّ المرء ذاته قد لا يُلام إذا تمنى لو أنّ حماة ـ هذه المدينة الشهيدة/ العنقاء، العريقة والوليدة أبداً ـ لم تقدّم أي عون في إخراج مسرحية ركيكة، وتركت لمؤلّفيها ومخرجيها وممثّليها أن يصعدوا إلى الخشبة الافتراضية، وأن يقدّموا انحناءة النفاق تلك، عراة من كلّ قناع!

‘ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس