سـوريـا: الـهـويـة والـهـاويـة

صقر ابو فخر

نسجت الهوية السورية المعاصرة بالخوف من التفتيت والاقتطاع، فأعلت من شأن العروبة كإطار قومي وثقافي وحضاري جامع يعلو على الطائفة والعشيرة والمنطقة، ويحتقر «الوطنيات» الجديدة والهويات المحدثة التي لم ترَ فيها إلا صنيعة للاستعمار. وبناء على هذه العقيدة كان السوريون ينظرون إلى اللبنانيين والفلسطينيين والأردنيين (وباقي العرب أيضاً) لا كغرباء، بل كأخوة صغار، لهم ما للسوريين، وعليهم واجب الإصغاء إلى الأخ الأكبر. وكانت سوريا ترى في لبنان ملعباً لها وحدها لا يجوز أن ينازعها فيه أحد، فرنسياً أكان أم بريطانياً أم أميركياً مهما بلغت قوة هؤلاء اللاعبين. لذلك لم يكن غريباً أن تجد في سوريا 600 ألف فلسطيني يعيشون بلا تفرقة، ويتولون الوظائف العامة (90 ألف وظيفة حكومية)، ويصلون إلى مرتبة الوزير، ويباشرون أعمالهم الخاصة بشكل طبيعي. ولم يكن مستغرباً أن يعيش في سوريا، وبصورة دائمة، ما لا يقل عن 150 ألف لبناني يعملون في شتى المهن، ويمتلكون الأراضي والعقارات والمؤسسات وغيرها. ولم يكن المواطن السوري ليحتج على آلاف اللبنانيين والأردنيين الذين كانوا يتدفقون في كل أسبوع على المدن السورية لإجراء الفحوصات الطبية والتحاليل المخبرية والصور الشعاعية والمقطعية والمغناطيسية والخضوع للعمليات الجراحية المجانية في المستشفيات الحكومية، علاوة على أكثر من خمسة آلاف طالب لبناني يدرسون إما مجاناً في الجامعات السورية أو بمنح كاملة، بينما لا يستفيد السوريون المقيمون في لبنان من المستشفيات الحكومية اللبنانية على الإطلاق.

كان هذا المشهد عادياً تماماً، ولم يشعر السوريون يوماً بأن هؤلاء يستولون على حصص السوريين في الغذاء والطبابة والتعليم والملبس… الخ، مع أن تجارة سوداء للسلع السورية المدعومة كانت تجري بين البلدين، وكانت هذه السلع الحيوية والرخيصة في سوريا جراء الدعم الحكومي للأدوية وحليب الأطفال تباع في صيدليات بيروت بخمسة أضعاف سعرها في دمشق، الأمر الذي جعل البعض يقول إن سوريا تنفق على ثلاثة شعوب (اللبنانيون والفلسطينيون والأردنيون)، وهو ما أدى، في ما بعد، إلى رفع الدعم عن معظم هذه السلع. ومع ذلك لم يتفوه السوريون بالقول إن اللبنانيين اختطفوا اللقمة من أفواه السوريين، وتسببوا بالإضرار بهم. وبهذا المعنى لم يكن السوريون عنصريين على الإطلاق في معاملة إخوانهم اللبنانيين والأردنيين والفلسطينيين، والعراقيين بعد احتلال العراق في سنة 2003، في الوقت الذي كانت العنصرية تفتك بكرامة العمال السوريين في لبنان وبأجسادهم أحياناً.

لنتذكر أن السيارات اللبنانية الخاصة (ذات اللوحات السود) سُمح لها بالعمل في سوريا كسيارات أجرة (تاكسي) إبان هجرة اللبنانيين إلى سوريا في سنة 1976، ولم يحتج السائقون السوريون على هذه المعاملة التفضيلية، بينما حاول السائقون اللبنانيون تنظيم احتجاج صاخب جراء شائعة سرت في أواخر تسعينيات القرن المنصرم تزعم أن السوريين يريدون السطو على خمسة آلاف لوحة حمراء من أصل عشرة آلاف كانت الحكومة اللبنانية تستعد لتوزيعها على الناس. وتبين، في ما بعد، أن ذلك كله مجرد كلام شعبوي وشائعات مدروسة. لنتذكر أيضاً حادثتين قبيحتين وقعتا في لبنان في تسعينيات القرن الماضي… والغاية من عرض هاتين الحادثتين هي استخلاص الفارق بين ردة فعل بعض اللبنانيين، وردة فعل السوريين على جريمتين متفاوتتين في البشاعة. وقعت الجريمة الأولى في بلدة شحيم الشوفية عندما حاول أحد العمال السوريين التحرش بإحدى الفتيات (قيل إن الأمر كان محاولة اغتصاب). وعلى الفور هاجم شبان محليون العمال السوريين الموجودين في البلدة، وضربوهم وأصابوا كثيرين منهم بجروح وطردوهم من البلدة. أي ان الجموع، بدلاً من أن تبحث عن الجاني، هاجمت العمال الأبرياء، ولم تحتج حتى النقابات العمالية على هؤلاء الغوغاء وعلى استقوائهم على الغريب والضعيف. والمعروف أن جزءاً من أهالي شحيم عاش في سوريا بصورة دائمة، وامتهن العمل في المنسوجات التي تُصنع من شعر الماعز (البَلاس). لنتذكر أن بهيج الخطيب، وهو من شحيم، كان رئيساً لحكومة المديرين في سوريا في أثناء الانتداب الفرنسي، ولم يقل أحد له «إنك لبناني ولا يحق لك تولي رئاسة الحكومة». أما الجريمة الثانية فوقعت في بلدة ترشيش في تشرين الثاني 1998، وكان بطلها من بيت مري الذي عمد إلى شراء بوليصة تأمين قيمتها أربعمئة ألف دولار، ثم استأجر باسمه الصريح سيارة، وراح يجول فيها في شوارع زحلة حتى عثر على عاملين سوريين هما طلال حوراني وسعيد خافر، وأوهمهما بأنه يرغب في تشغيلهما لديه. وعند مجدل ترشيش قدم لهما عصيراً مخلوطاً بمخدر قوي، ثم خنقهما واستولى على ما يملكان من أموال، وأضرم النار بالسيارة بمعاونة صديق له.

من الملاحظ أن أهالي القتيلين السوريين لم ينزلوا إلى الشوارع ليهاجموا اللبنانيين الذين يكثر وجـودهم في المدن السورية، خصوصاً في أيام الآحاد والأعياد والعطل. ولم يتجمهر أقارب القتيلين في الساحات العامة ليطالبوا بطرد اللبنانيين، وكان في إمكانهم أن يفعلوا ذلك. وهذا هو الفارق بين الجماعات المريضة بالعنصرية، والجماعات التي كانت هويتها الجامعة تحميها في كثير من الأحيان من مرض العنصرية.

الهوية الجديدة: حذارِ

ثمة استيقاظ اليوم لهوية سورية جديدة. لكن هذه الهوية لا تتسربل بالعروبة كما كان ديدنها منذ عصر التنظيمات العثمانية، والتي تبلورت عروبتها أكثر فأكثر منذ تقسيم سايكس ـ بيكو وانهيار حكومة الملك فيصل الأول. بل إنها تتسربل بهويات قومية وإثنية وطائفية متنافرة، وبشعار «سوريا أولاً». وهذا الشعار المحدث يشير إلى اتجاه سياسي وفكري أخذ يتنامى منذ نحو عقدين من الزمن، وراح يدير ظهره إلى الثوابت الإستراتيجية التقليدية لسوريا وهي العداء لإسرائيل التي قامت في أحشائها الجغرافية ومنعت وحدتها، والسعي كي يكون الحزام الجغرافي لسوريا (لبنان والأردن بالدرجة الأولى) حامياً للموقع السوري المهدد دائماً من الغرب (إسرائيل والبوابة اللبنانية)، ومن الشمال (تركيا).

إن الترجمة العملية لشعار «سوريا أولاً» بدأت تظهر ملامحها منذ الآن، فقد أشار أحد أقطاب المعارضة السورية في سياق تحذيري إلى وجود تسعين ألف موظف فلسطيني في هيكل الدولة السورية. ولم تكن في إشارته تلك أي تورية أو كناية، بل تهديد مكشوف بأن قاعدة مساواة الفلسطيني اللاجئ إلى سوريا بالمواطن السوري ستتغير. وهذا الشعار يُضمر، في جملة ما يُضمره، أن سوريا المقبلة لن تكون معنية مباشرة بقضية فلسطين أو بالقضية اللبنانية، فهذا من شأن الفلسطينيين واللبنانيين، وأقصى ما يمكن أن تقدمه سوريا، بحسب هؤلاء، هو التأييد والتضامن كالدول العربية البعيدة عن فلسطين. ومع أن الانسحاب من سياسة الانخراط المباشر في القضية الفلسطينية وفي الشأن اللبناني غير ممكن عملياً واستراتيجياً وأمنياً وسياسياً جراء استمرار احتلال الجولان، وجراء وحدة ميدان الأمن القومي في بلاد الشام كلها، إلا أن من غير المستغرب أن تنحو سوريا في المستقبل، إذا قُيض لهذا الشعار أن يصبح معياراً سياسياً لسوريا الجديدة، المنحى السياسي نفسه الذي اختطته مصر في زمن أنور السادات، أي منذ زيارته القدس في سنة 1977 فصاعداً. وهذا التخوف غير بعيد عن التوقع خصوصاً أن القوى السياسية السورية، المعارضة بالتحديد، لا تخفي شغفها بـ«الواقعية السياسية» التي تعني علاقة متينة بالولايات المتحدة الأميركية، وعلاقة «واقعية» أيضاً بإسرائيل.

إن بعض التصريحات الهاذية التي يتفوه بها بعض السياسيين اللبنانيين في شأن أعداد السوريين اللاجئين إلى لبنان تثير الغثيان حقاً، فهي تزعم أن لبنان ما عاد قادراً على احتمال السوريين الذين يتزايد عددهم يوماً بعد يوم (رفع البعض عددهم إلى مليون، وهذا غير صحيح على الإطلاق، والعدد لا يتجاوز 350 ألفاً). والمعروف أن القطاع العقاري الذي كان ميتاً في لبنان منذ سنة 2009 لم يتحرك إلا حين بدأ الأثرياء السوريون بالتدفق على لبنان في سنة 2011. وهؤلاء راحوا يشترون البيوت ويسجلون أبناءهم في الجامعات اللبنانية الراقية ويباشرون أعمالاً تجارية متشعبة. ثم ان الطبقة الوسطى السورية اللاجئة إلى لبنان هي التي تحرك قطاع الشقق المفروشة والمنازل المستأجرة، وهي التي تملأ فنادق لبنان والمقاهي في شوارع الحمراء وفردان والأشرفية، وهي التي تحفز الطلب على السلع الاستهلاكية، الأمر الذي يعود بالفائدة على القطاع التجاري، علاوة على الودائع المالية التي صبّت في المصارف اللبنانية. أما اللاجئون الفقراء المتروكون هنا وهناك فقد باتوا ميداناً لنهب المساعدات الواردة إليهم والتي لا يصل إليهم منها إلا القليل جداً.

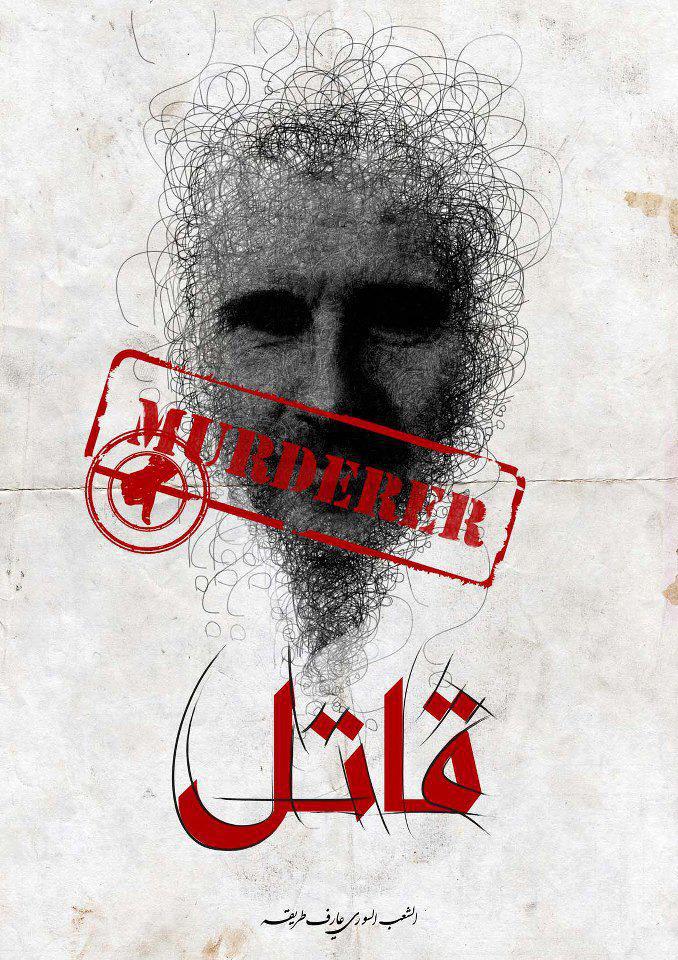

إن ما يعزز هذا التخوف حقاً هو الكلام الساري اليوم في الأفواه السورية والتصريحـات الـسورية المخـتلفة، فالنظام ومؤيدوه يتوعدون اللبنانيين والفلسطينيين (والأردنيين ربما) الذين يقفون إلى جانب المعارضة المسلحة بالويل والثبور في الأيام المقبلة. والمعارضة السورية تتوعد اللبنانيين والفلسطينيين الذين يدافعون عن النظام السوري بالعواقب المرة والعقوبات الأشد مرارة. أي ان نصف السوريين تقريباً (وهي قسمة غير دقيقة حسابياً) يتوعد نصف الفلسطينيين واللبنانيـين المنـاوئين لهم، والنصف الثاني من السوريين يتوعد النصف الثاني من الفلسطينيين واللبنانيين. فالكل، في هذه الحال، يتوعد الكل، ولن يكون مستغرباً ان يجد اللبنانيون والفلسطينيون والأردنيون أنفسهم وهم يُعاملون في سوريا المقـبلة كالأجـانب، خلافاً لعـهدهم في حارات دمشق وأسواق حلب ومزارات السيدة زينب ومعلولا وصيدنايا وكنائس حوران ودمشق القديمة.

السفير