شواهد التاريخ تدلّ على الراهن/ نداء الدندشي

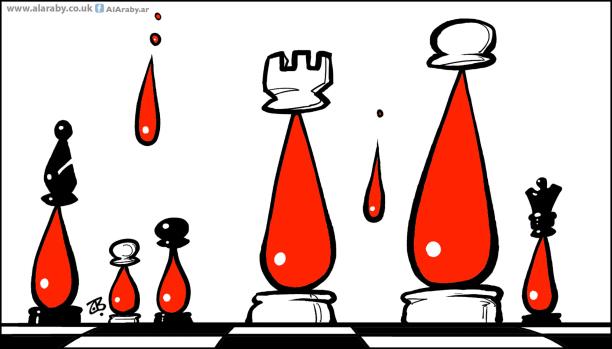

رفعت الأحداث الملتهبة في العالم الغطاء عن التناقض الذي يغلب على ممارسات الدول الكبرى في تعاملها مع مشكلات العالم العالقة، وأصيب الذين راهنوا على إيمان الغرب بالعدالة ومساواة جميع المواطنين بالحقوق والواجبات بالصدمة. تبعثرت أحلامهم حين واجهوا، عن كثب، ازدواجية معايير مواقف السياسة الغربية، وانعدام الشفافية في أثناء اتخاذ القرارات التي تتعلق بالأحداث الساخنة خارج جغرافيا دولهم العظمى، فيتم تقييم الأمور وفق أجندات غير معلنة، وإن كانت واضحة النتائج.

تحسُن العودة، في مقاربة هذا الأمر، إلى التاريخ، للتعرف على الأسس التي بنت عليها الدول الكبرى مواقفها الحالية. ويمكن وضع مؤتمري لاهاي في العامين 1899و 1907 نقطة انطلاق لفهمها، فقد كانت الغاية من عقدهما العمل لاتخاذ خطوات جادة، تهدف إلى تجنيب المدنيين آفات وكوارث الحروب. ووضعت الدول المجتمعة لوائح صارمة، مهمتها تقييد سلوك الجيوش في المعارك، للتخفيف، ما أمكن، من حجم كوارث الحروب. كانت الدعوة إلى ضرورة التزام الطرف الذي يخل بأحكام اللوائح المنصوص عليها في المؤتمر بالتعويض للضحايا أمراً لا لبس فيه، وكذلك محاسبة الطرف المسؤول عن الأعمال التي يرتكبها أشخاصٌ ينتمون إلى قواته المسلحة، ما يعني ضبط رعونة أفراد الجيش وكبح حماستهم.

اندلعت، في العام 1914، الحرب العالمية الأولى في أوروبا، وكانت طاحنةً، واستمرت أربع سنوات. في نهايتها، تم إحصاء أربعين مليون ضحية، ممن فقدوا حياتهم أو أصيبوا بعاهات

“ما يجري الآن في سورية ليس إلا تتمة لما اعتادت الدول الكبرى القيام به، على مدى تاريخها الطويل” رافقتهم طوال عمرهم. المثير للصدمة أن الضحايا من المدنيين فاق عددهم ضحايا العسكريين، وقد قضى مدنيون عزّل نحبهم، نتيجة الاستخدام الكثيف والمفرط للأسلحة الكيماوية في مناطق، كان قادة الجيوش على معرفةٍ بأن أثرها سيمتد خارج نطاق الأهداف العسكرية، وأن العزّل من المدنيين سيدفعون ثمن تلك الفعلة. كما فقد ضحايا حياتهم، نتيجة القصف المباشر للأحياء السكنية، أو نتيجة أعمال إبادة متعمدة. ويلفت الانتباه، هنا، أن الدول الكبرى التي شاركت في مؤتمري لاهاي لم تلتزم اللوائح التي وضعتها هي بنفسها، ولم تكترث بالتقيد بالخطوط التي رسمتها بنفسها، ووقعت عليها. قد تكون هذه بداية تمييع أعمال المؤتمرات وإطاحة القرارات التي تتخذ خلالها، خدمة لمصالح لا تزال غامضة.

إثر انتهاء هذه الحرب، اتخذت الدول الكبرى خطوتها التالية، تأسيس “عصبة الأمم المتحدة”. وعبر هذه المنظمة، قسَم العالم إلى مناطق نفوذ، تمت خلالها سيطرة الدول التي انتصرت في الحرب على دول عديدة فقيرة، ضمن نظام مدهش، أطلق عليه تسمية “الانتداب”. كانت الدول الفقيرة، آنذاك، عاجزة عن الدفاع عن نفسها، كونها لا تملك أسلحة العصر المتطورة في حينها، ولا مفاتيح العلوم أيضاً. وقيل إن الحرب العالمية الأولى حين انتهت لم تحسم المشكلات العالقة بين الدول المتنازعة، ما فتح الباب واسعا أمام حربٍ أخرى أكثر شراسةً واتساعاً، شملت مناطق جديدة من العالم!.

أيا يكن سبب اندلاع الحرب العالمية الثانية، نحن هنا معنيون بأهم نتائجها، وهو العدد الهائل للضحايا، واقترابه من ثمانين مليوناً. فاق عدد الذين فقدوا أرواحهم عدد ضحايا الحرب الأولى، عدا عن الجرحى ومن فقدوا أعضاء من أجسادهم. في تلك الحرب، بلغ استخدام الأسلحة الفتاكة مستوياتٍ غير مسبوقة، وشكّل استخدام القنابل الذرية لكبح تفوق اليابان العسكري ذروة التوحش، وهو عذر لا يزال مقبولا لدى القوى العظمى التي سجلت انتصارا مخزيا على الصعيدين الإنساني والأخلاقي، من دون أن تبدر عنها بادرة ندم أو خجل واحدة حتى الآن.

سجلت عصبة الأمم فشلاً أضيف إلى فشل مؤتمرات لاهاي، ذات الأهداف النبيلة والنتائج الخائبة، ولم تتمكن المنظمة الدولية من تنفيذ أهم شروط تأسيسها، أي العمل على حل المشكلات العالقة بين الدول بالطرق السلمية ومحاولة إيجاد حلولٍ تبعد شبح الحروب ونتائجها الكارثية عن المجتمعات الإنسانية، وجرى العمل حثيثاً على تأسيس منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن، بديلاً لعصبة الأمم. ولم يكن هذا من أهم نتائج الحرب العالمية الثانية، كما قد يتبادر إلى الذهن للوهلة الأولى، ولا انقسام أوروبا بين معسكرين متباينين، بل كان الاتفاق على تجنب خوض حروبٍ داخل القارة الأوروبية وأميركا الشمالية هو الموقف الأهم. وبموجب هذا الاتفاق، تم تغيير المشهد العالمي. داخلياً، بدأت أوروبا بترميم جراحها، والعناية ببناء نظام داخلي، يضمن رفاهية شعوبها، كذلك فعلت أميركا، لكن هذه الرفاهية تتطلب موارد ضخمة ودائمة. وليس هناك أجدى من تجارة السلاح التي برزت أهميتها في الولايات المتحدة أولاً، ثم في أوروبا، كأهم رافد للاقتصاد.

ولضمان هذا، نُقلت الأحداث الفاقعة، كالحروب وقمع الحركات المطالبة بالاستقلال وإدارة الفتن الداخلية، إلى مناطق أخرى خارج الحدود التي رسمت بعناية للدول الكبرى. وكان للدول العربية من الأحداث الظالمة النصيب الأكثر إيلاما. هنا ظهرت ازدواجية معايير القوى الكبرى في التعاطي مع المشكلات العالقة، ليس موقفاً سياسياً، بل نهجاً يُحتذى لعقليةٍ من الصعب إحداث تغيير فيها. حظي المواطنون ضمن حدود هذه الدول بالمساواة في الحقوق والواجبات، وأقرت الحرية الفكرية أمراً لا يمكن المساومة عليه. وفي الوقت نفسه، شهدت جنوب أفريقيا سياسة تمييز عنصري وأعمال إبادة. كما سقط في الجزائر مليون شهيد، كانوا قد طالبوا

“تم استخدام الأسلحة المحظورة في الحرب على العراق، بذريعة العمل على نشر العدل في دولةٍ يتولى حكمها دكتاتور يقتل شعبه” باستقلال بلدهم وحريته. في 1949، جاءت مقرّرات مؤتمر جنيف صريحةً تمنع تهجير السكان بالقوة من مناطق سكنهم. كان تهجير الفلسطينيين إلى دول الجوار قد تم في السنة التي سبقتها، واستبدلت دولتهم بدولةٍ أحرى محدثة، قوامها أساس ديني. في الحرب ضد الفيتناميين، استخدمت الأسلحة الفتاكة، ومنها قنابل النابالم على نطاق واسع. في أميركا الجنوبية، تمت إدارة الانقلابات العسكرية، ودعمت حكوماتها الاستبدادية. ونشرت أيضاً حروب داخلية مريبة في إفريقيا، وتم السكوت عن المجازر التي حدثت خلالها. تدمير غروزني مثلاً. استخدام الأسلحة المحظورة في الحرب على العراق، بذريعة العمل على نشر العدل في دولةٍ يتولى حكمها دكتاتور يقتل شعبه، ويجب أن تتكاتف القوى العالمية لشن حرب ضروس تقضي عليه، ثم تقديم هذا البلد هديةً باذخةً لدولةٍ يروجون أنها عدو مارق.

أخيراً، ما يجري الآن في سورية ليس إلا تتمة لما اعتادت الدول الكبرى القيام به، على مدى تاريخها الطويل، والصمت الآن ليس دليل عجز الساسة، بل هو موقف متوافق عليه ضمناً في السياسة الخارجية لمعظم هذه الدول.

العربي الجديد