صورة ضد صورة

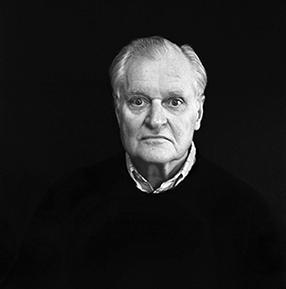

أسامة محمد *

«سافرَ قطارُ درعا. ساعَدَ خالي جَارَنا. في حانوت سامي ساعات»، «قَبَّلَ الصبيُّ حِذاءَ الضابِط» (درس قراءة للمرحلة الابتدائيّة).

قَبَّلَ الصبيُّ الدَرْعاويُّ المُراهِقُ حِذاءَ الضابطِ أو عُنْصُرِ الأمن أو المساعد أول!!

لا قدرة لدينا على مَعرفته أو التأكد من هويته… فهو يُعَرِّفُ عَنْ نفسه بالحذاء.

ففي الصورة التي يصورها الفاعلُ لا يظهر منه إلا الحذاء. حذاء الأمن.

والكاميرا تنظر من علٍ إلى الأسفل لأنَّ المراهق يركعُ هناك ليقبِّلَ الحذاءَ فيعود للحياة.

الحياةُ حذاءٌ. حذاءُ الأمن بوابةُ الحياة.

…

في المشهد بَطَلان… مُراهقٌ وحِذاء.

المراهق شديد الوضوح لدرجة العُري… هُوَ هُوَ… لا أعرفُ اسْمَه.

البطل الثاني حذاء. هكذا يُقدم نفسه في فيلمه.

لن تسنح الفرصة اليوم لنسأل الصبي المراهق عن أحلام اليقظة. ما الذي تخيله ليلة البارحة؟ حين حاول النوم آخر مرّة. قبل دخوله هذه الجهنم؟ هل شاهد نفسه يقبِّلُ حبيبتهُ كما فَعلنا جميعاً؟

لا نستطيع سؤاله ولن يُجيبنا عن قُبْلَتِهِ المُخَبَّأه. لمن كان يود أن تكون؟… القُبلة.

الصبيُّ المراهقُ. عارياً إلّا من تَوَسُلِهِ وَرُعْبِهِ ودهشته. بدا خارجاً من هيروشيما. يبحث عن بدءٍ جديد للحياة علَّها لا تنتهي هُنا.

حين يَضَعُ المُراهقُ رأسهُ على المخدَّة يُوقظُ قُبْلَتَهُ مِنْ نومها وقد، وعلى الأغلب، لا يُفَرِّطُ بها لأحد.

وإذا كان مغمساً بدُهونات الأخلاق والخُلق… ونُبل العرب وفروسيتهم وأشعارهم.

فلسوفَ يُخبِّئ القُبلةَ الأولى لمن أحب أو يُحِبُّ أو سَيُحِّبُ … ومعها سيعرفها. سيكتشف القُبْلَةَ وبدءَ الحياة.

لم يَحلم الفتى أنه سيخونُ الحياةَ والحبَّ والاعتدادَ والحبيبةَ والقبلةَ وسيُقبل الحذاء.

وعارياً حتى من الأظافر يقبل الحذاء.

مراهقٌ عارٍ يُقَبِّلُ حِذاءً.

البطلُ الثاني في المَشْهَد حِذاءٌ يُقبَّل القُبلة. يغتصب قُبلةَ الصبيّ… حُلُمَ اليقظة.

الحذاء (كُود) الشخص الثاني… مُوجَزُه وتَجْريدُهُ الأمنيُّ والقَمْعيّ.

مُراهِقٌ مُجَرَّدٌ من الأمان يقبل حذاء الأمن.

حين يتراجع المراهق إلى الزاوية يكون قد ترك القبلة على الحذاء… فَقَدَها… ويكونُ بلا قُبلة.

حين شاهدتُ ما شاهدتُ، رأيتُهُ أنا. رأيتُ في الصبيِّ أنا. وقَبَّلتُ معه الحِذاء.

هذه هي السينما غير النخبوية الموجهة للجماهير… تصِلُ قَلْبَ المُشاهد وعقلَهُ وأحاسيسهُ على الفور وبلا صعوبة.

سينما مُباشرة ولكنّها مليئة بالمجازات، مليئة بالصور التي تتوالد من الصور، وحتى إنها في النهاية تطرح سؤالاً وُجُودياً.

السينما رسالة. أليس كذلك؟

أنا وصلتني الرسالة. وأعتقد أنها في لحظةٍ مِمّا نُسميه يَقظةَ الضَمير وَصَلَتْ كلَّ سوريّ من درعا إلى القامشلي مروراً بدوما وحمص السوريّ والساحل.

وأعتقدُ أنهم جميعاً ما عدا بعض الأحذية. لم يشعروا إلّا بالعار وبالجريمة؟

الصورةُ وَحْدَها كافية ليَخْرُجَ البشريون احتجاجاً على الحذاء.

هل يمكن أيَّة جماعة أو أخرى. أيَّة أُسرةٍ أو جارتها. أيِّ فَرْدٍ أو فرد. أيَّة أُنثى أو ذَكَر أن يَنْقَسِمَ على الاتفاقِ على هذا العار.

وفي استفتاء اليقظة آخر النهار، حين يضعُ السوريّون رؤوسهم على وَسائِدهم المُعَطَّرَةِ بالقَلَقِ… هل يُمكن أن يُصَوِّتوا لِلحِذاء؟

هذا هو حُلم يقظتي. التصويت على المَخَدَّة.

هل يُمكِن أن تَنقسم المُكَوِّنات السوريّة حول هذا؟

هل يمكن أن تنسى هذا المشهد؟

الجواب نعم.

أنا نَفسي نَسيتُه. صحيح أنَّهُ أيقظني لأكتب الآن في الثالثة والنصف فجراً.

ورغم أنني قَبَّلْتُ الحذاء مع الصبيّ… لكنني نَسيتُه.

ففي المشهد التالي كان القتل.

في المشهد التالي كان الشاب محمولاً من ساعديه وساقيه. وكان يَطيرُ فوقَ وجهِ الأرض. مثل «الغلادييتر» في فيلم الغلادييتر.

لم يَمُتْ «الغلادييتر» في الفيلم… لأنَّهُ فيلم.

الشاب السوريّ كانَ يَطيرُ وكانت الأرضُ تَنْسَحِبُ من تَحتِ ظَهْرِهِ… وكان يسأل ولا يسأل.

كان مُستَغْرِباً ومُندهشاً. كانت هذه ربما أول مرّة يموت فيها. في سورية.

أول مرّة يتظاهر. يشاهد الآخر الموت.

كانَ يَتَظاهَرُ للحياة… لم يتظاهر بالموت… تَظَاهَرَ بموته… استشهد… مات.

وكانَ كُلُّ ما يفعله مُنقذوه هو المُساعدة على تسليمه الهويَّة الجديدة… الشهادة. ثم… في عَدَسَةِ الدُنيا… نَفَخَ نَحْونا رُوحَهُ.

لم يظهر أيّ من المشهدين في نشرة الأخبار الوطنيّة.

الشاشة الوطنيّة لَمْ تَبثّ روحَ الشاب الشهيد. فالشاب في باطن النشرة هوَ الذي غَدرَ وغادَرَ الوَطَنَ. هل يُمكن أن تَنْقَسِم المُكوِّناتُ السوريَّة حول هذا؟

هل يمكن أن تنسى هذا المشهد؟ الجواب نعم.

أنا نسيتُ المشهد…

شاهدته حياً في جنازَتِهِ. في دَويّ الـ (سِلْمِيّة) من «اليوتيوب».

في دَويّ الـ (حريّة) من «اليوتيوب». الـ (حريّة) صورة الشهيد الحيّْ. الـ (سلميّة) صورة الشهيد الحيّْ.

لا صورة للشهيد «…» على الشاشة الوطنية.

في التلفزيون الوطني قُتِلَ الشابُ على يد مَبْنيٍّ لِلْمَجْهُول يَكيدُ بالوطن.

ولأنَّ القاتِلَ مَجْهول… أصبحَ القتيلُ مجهولاً.

حُذِفَ الشهيد من المشهد واحتلَّ القاتِلُ مَكَانَه… ولأنَّ القاتِلَ غَامِضٌ لا صورةَ لهُ

فقدْ أصبح لُغَةً… حَلَّت الكلمةُ مكانَ الصورة كما في السينما الرديئة.

بَدأتْ خلايا الكلمة تتكاثر حتى صارت صورةً لا صورةَ لها اسمها العصابة.

وراح المَشْهَدُ الرسميُّ يَنْفِخُ فيها من رُوحِه ويوقدُ جَمْرَ المُخَيِّلةِ الجَمْعيَّة والخوف الجَمْعيّ… ليَبْنِيَ كُلٌ صورةَ المجهول على هوى خوفه.

الصورة مقابل الصورة.

الخوف مقابل الحريّة.

ثَمَّةَ مَنْ مَحَا صُورة الشاب الشهيد بالصورة المتخيلة للعصابة. الخوفُ استبدلَ بالخوفِ الخوفَ… ونامَ على وِسَادَتِهِ.

هل يمكن أحداً أن ينسى صورةَ الروح وصَوتَها في آخر تنفسٍ لشاب سوريٍّ كان يستلقي فوق تراب كَلِمَةٍ غامضةٍ هي الوطن؟

يُمكن… أحَداً. يُمكن لأن العصابة تُطلق الرصاصَ على أحلام اليقظة. لأنَّ أحلام اليقظة ليست حرةً ولن تعرف الحرية إلا بالحريّة.

ما الذي يحصل حين يقوم السوريون باستفتاء ضَمائِرِهم على الوِسَادة؟

هل ثمة من يُصِوِّتُ لقتلِ شابٍ يَصْرَخُ : الحُرِّيَة والسِلم ووحدة الوطن؟

هل ثمة من كان سيجيب بنعم على فايسبوك الوِسادَة؟ ما الذي تتوقع للغالبية الوطنية أن تقول قبل أن تغفو؟ هل تؤيد قتل هذا الشاب؟

كان لا بُدَّ للصورة المُضادَّة أن تكبر وتُراهق وتُنْجِبَ العصابة. لتَخْتَرِقَ السؤال وتُرْبِكَ الضمير. وَتئِدَ الاستفتاءَ الحَيّْ.

وحتى لا تنهار الصورة النَجيبَةُ للقاتل الخرافيّ… كان لا بدّ من مَحْوِ صورة القتيل وملامحه… اسمه… أسماء أحبته وحكاياته. خِفَّة دَمِهِ أو تَنَاحَتِه. لون عينيه ومطربه المفضل.

هَلْ خَدَمَ الجنديَّة وأين؟ هل تعرّف إلى رفاق من كل سورية؟ ألهذا ينادي بالوحدة الوطنية؟ يَنْدَهَهُم ويشتاقُهم ويثق بهم.

لهذا كان يجب ألا يظهر على الشاشة. لأنَّهُ لا بد سيربح الاستفتاء الليلي للضمير.

لهذا… تَحْذِفُ الرقابة صورته. كل صوره. صورتَهُ في الـ (سلميّة) وصورتَهُ في الـ (الحريّة)… وتُلْصِقُ مكانها صورة (اللغة)عن قاتلٍ مَبْنيٍّ للمجهول يقتلُ أي أحد.

في المشهد البَصَرِيِّ الرَسميِّ لا يظهر الشُهداء. ولا يظهر القَتَلَة.

اللُغَةُ تَصْنَعُ صُوْرَتَها. صورةَ الخَوْفِ.

قَتَلَ المتظاهرون السِلميُّون خَوْفَهم… دَفَنُوهُ مَع أجسادِ شُهدائهم.

لم يَقْبَل الخوفُ فكرةَ نهايته فجدَّدَ شبابه بمنشطات الخوف… بالقتل.

القتل خائف. لا يريد استفتاءً. لا يريد التعددية في (الواحِد واحِد واحِد).

يُريدُ الآخَر واحداً يُقَبِّلُ الحذاء.

القَتْلُ عُنْقُوديٌّ تَعَدُّدِيٌّ يَصنع تَعدديةَ الضحايا وتَعدديةَ الخوف.

القَتْلُ يَقتلُ استفتاءً. يُشارك فيهِ الجميع… طالبو الحرّية والمتخوفون منها. المُوالون والمُعارضون … والمترددون. نَتَعَرَّفَ في نتائِجهِ إلى غَدِنا. أياً كانت النتائج.

الفساد لا يريد استفتاءً سلمياً في شأن الفساد. والأجهزةُ الأمنية لا تريد استفتاءً سلمياً في شأن حصانتها ورصاصها ولا استفتاءً في شأن اعتقال الجرحى وتعذيب الجرحى وحصار الجرحى… فالاستفتاء في ظِلِّ السِلْمِ قد يَجْمَعَ الغالبية من كل الأطياف في (واحدِ) الوحدة الوطنية ودولة القانون.

القتلُ قَتْلٌ استباقيّ للاستفتاء.

فَقاتِل أيّ أحد يُمكن أن يقتلَ أيَ أحد.

لا توجدُ جريمةٌ كاملة.

صورة القاتل مَخْفيَّة في نسخته المخفية…

إنها اللغة السَمْع بَصَرِيَّة للشاشة الرسميَّة.

المقاطع المحذوفة… المواطنون العُزَّل الشهداء. الشَاشَهْ غَشَّاشَهْ… تُجاهِد كي لا يكونَ كُلُّ الشهداء السوريين شُهداءَ كلِّ سورية.

الشاشة تَعْتَقِلُ جَثامين الشهداءِ. شُهَداءِ الاستفتاء الأول. في قَبْوِها.

* مخرج سينــمائي ســوري، والنص هذا ألقاه في ندوة في مــهرجان «كان» أدارها الناقد الفرنسي جان ميشال فرودون وترأسها المخرج كوستا غافراس. وقد أرفق نصه بصور مأسوية.

الحياة