عن تلك الحرب الإيرانية ونتائجها/ بشير هلال

حتى إشعار آخر تظل إيران وبتغطية سياسية من روسيا، الداعم الأساسي للنظام الأسدي، وبصورة أدق الدولة التي تخوض عبر «مستشاريها» وإمداداتها العسكرية – اللوجستية والمالية و «حزب الله» وميليشيات مماثلة من بلدان عربية وإسلامية أخرى، حرب إبقاء النظام بالقوة، ما يعني مسؤوليتها عن التبني الضمني للوسائل والأدوات التي يستخدمها هذا النظام كالإبادة الجماعية، واستخدام الأسلحة المحظورة ومخالفة الاتفاقات الدولية في حماية المدنيين، والتجويع والتشريد بصرف النظر عن أي تمايز تأسيسي – أيديولوجي بينهما.

وإذا كان المجتمع الدولي لم ولن يُحمّل سلطات «الجمهورية الإسلامية الإيرانية» مسؤولية تدخلها الجرمي فذلك لغياب توافق دولي ولعدم وجود آليات تنفيذية مستقلة للمنظمات الأممية ولانغماس «الغرب الديموقراطي» وعَصَبه الأميركي في مراجعات سياسية واستراتيجية تركت المجال مفتوحاً للأنظمة والقوى العاملة لإعادة تأسيس نظام دولي مبني حصرياً على علاقات القوة. وهنا يصار إلى تجاهل المكتسبات القيمية الإنسانية تحت ذريعة تعددية قطبية تغطي محاولات بناء ستائر حديد وهجينة تحمي الديكتاتوريات والأوليــغارشيات القائمة وتنقلها من الطرفية التي أصابت مواقع معظمها خلال المرحــلة التالية لانهيار الاتحاد السوفياتي.

والمفارقة ليست فقط في ألاّ تُسأل طهران عن مسؤوليتها في جرائم هذه الحرب، بل أيضاً في أن تستطيع استخدام نجاحاتها المرحلية الجزئية فيها لتدعم تطلُع ثيوقراطيتها الحاكمة إلى الهيمنة الإقليمية. وهو خطٌ عمومي يبدو محل إجماع الفئة الحاكمة بكل تياراتها وتلاوينها، ما كان شديد التعبير عنه تصريح الرئيس «المعتدل» حسن روحاني قُبيْل زيارته سلطنة عُمان، بأن «الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي الدولة الأقوى والأكثر اقتداراً في المنطقة، والسلام والاستقرار لن يتحققا فيها من دون إرادتها». بيد أن ذروة المفارقات أن يأتي التصريح والزيارة في خضم موجة إعلامية إيرانية تزعم مد يد «التعاون» إلى دول المنطقة.

لا ريب في أن طهران لا تستقوي بإنتاج «صمود» النظام الأسدي وحده، بل تستفيد أيضاً من توصلها مع مجموعة «5 + 1» إلى اتفاق مرحلي موقت حول ملفها النووي، ومن ظنها أنها تستطيع استثمار الطلب «الأممي» على اتفاقٍ نهائي وعزوف الرئيس باراك أوباما عن معركة معها وحاجته إليها في انسحابه الأفغاني للمطالبة بنفوذٍ «مستقر» ومعترف به من المركز الغربي الأميركي.

بيد أن انغماس طهران في الدعم المكشوف للنظام الأسدي ومساعدته آنياً على البقاء بما يساعدها في دعم مطالبتها بالنفوذ الإقليمي، يشير من جهة أخرى إلى تأزم مستجد في بعض مفاصل سياستها الخارجية، وفي درجة توافقها مع الاستراتيجية العامة والأفكار القائدة للنظام الخميني.

ذلك أن المنظومة المفهومية الخمينية في السياسة الخارجية استندت إلى أربعة أقانيم متداخلة:

– امتلاك التكنولوجيا العسكرية النووية كحماية قصوى للنظام وكقوة ردع تستجيب لدرء مخاوف تاريخية من الولايات المتحدة والغرب (كإزاحة مُصدَّق مثلاً)، وأخرى قريبة تولّدها ذاكرة الحرب الدموية مع العراق.

– تسييس التشيّع كهوية بذاته واستبعاد كل المرجعيات والقوى الشيعية غير الموافقة على مبدأ الولي الفقيه واستخدام الانتشار الشيعي وتنظيمه كقوة ارتكاز ودعم لهذه الوجهة. ومثاله الأنجح إنشاء «حزب الله» في وقتٍ مبكر من «الثورة الإيرانية» ومحاولة النسج على منواله في بلدانٍ أخرى كالعراق، وإن بدَت مهمة أصعب مما في لبنان الذي توافر فيه الحليف – الشريك الأسدي والبلد المنفجر والتجربة السياسية والعسكرية، ودرجة كافية من الحرية ومن اعتلال السلطة المركزية في وقت واحد.

– تأمين موقع وازن في «قيادة» العالم الإسلامي تحت شعار وحدته وهو ما تتضمنه مقدمة الدستور الإيراني، ثم مادته الحادية عشرة باعتبارها «المسلمين أمة واحدة، وعلى حكومة جمهورية إيران الإسلامية إقامة كل سياستها العامة على أساس تضامن الشعوب الإسلامية ووحدتها». وهي سياسة تستهدف العالم العربي أولاً كمهدٍ ومركزٍ للإسلام حيث استخدمت «الجمهورية الإسلامية» باكراً «القضية المركزية» الفلسطينية كأداة لهلهلة شرعية أنظمته، انطلاقاً من «المقاومة». بهذا المعنى، فاللفظية النجادية والحزباللهية الداعية إلى إزالة إسرائيل من الوجود تعبيرٌ متضخم في الاستخدام العادي المديد لهذه القضية وبناء التحالفات مع القوى «السنّية» الراديكالية.

– التحول إلى القوة الإقليمية الأعظم، الأمر الذي أنتج وينتج تناقضاً جزئياً مع دور القوتين الإسرائيلية والأميركية على نفوذهما في المنطقة (وبدرجة أدنى مع القوة التركية)، وليس مع ماهية الأولى التاريخية، ولا مع جوهر الثانية بصفتها المركز الرأسمالي.

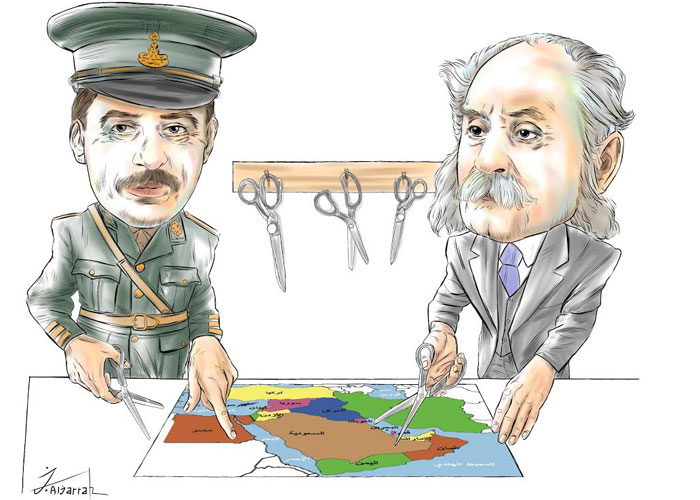

وضمن هذه الأقانيم يمكن فهم الحقد المتميز للقيادة الإيرانية على الثورة السورية، والدعم الاستثنائي الوحشي الوسائل الذي تقدمه للحفاظ على النظام الأسدي. فالثورة السورية بخلاف الثورتين التونسية والمصرية اللتين أفسحتا في المجال لنظام الولي الفقيه وأذرعه التعبوية – العسكرية في الحديث عن «الصحوة الإسلامية» وانتصار «الممانعة» ودوره فيها، جاءت في منحى تعارُضي متعدد الأوجه مع مصالحه الجوهرية. وإذا كان التقارب العقدي والعملي أحياناً مع «الإخوان المسلمين» سهَّل استيعابه المفهومي للثورتين، فإنه لم يستطع لعب دور مؤثر في سورية. وذلك ليس بسبب أن ثورتها تصدَّت لتواصلية «الهلال الشيعي» في الخريطة السورية – اللبنانية ومياهها المتوسطية الموعودة. فالأخير ليس حقيقياً إلا بمقدار صناعته كواقع صامت يجب أن يخدم، لا أن يُناقض، أقانيم السياسة الخارجية الإيرانية في «الشرق الأوسط الكبير» بمفهومه الأنغلوساكسوني المُوسّع: من شمال أفريقيا حتى حدود باكستان، مروراً بمصر والخليج.

وبالمعنى السابق أطاحت الثورة السورية معظم إمكانات طهران في استخدام القضية الفلسطينية وشعار «الوحدة الإسلامية» بهدف إعادة هيكلة العالم الإسلامي و «قيادته»، حيث اضطرت إلى التضحية بمعظم مكاسبها الدعوية- السياسية وبقبول صراع سنّي- شيعي مفتوح على حرب أهلية إسلامية، في مقابل إبقاء النظام المتضائل التنظيم والقوة في صورة موقتة، والقبول لاحقاً بسقوطه أو بتقسيمٍ يبدأ في العراق وينتهي في لبنان، وبحروبٍ طويلة تستنزف مواردها وأدواتها وحلفاءها… وهذا بصرف النظر عن علامات حُسن التخطيط الاستراتيجي التي أعطاها إياها أوباما في مقابلته مع «بلومبيرغ» حيث لم ينسَ، على رغم ذلك، الهزء ممن يقول إن إيران تربح في سورية.

الحياة