عن معرض يوسف عبدلكي في دمشق.. مقاومة في سنوات عجاف/ ريم الغزي*

«من ذاق عرف»

ابن عربي

أردت أن أكتب اليوم، ليس فقط لأن الواقع الذي تعرفت فيه على شخص يوسف عبدلكي هو نقيض جلّ ما كتب هذه الأيام عنه، وليس من أجله وحده، بل لأن في الموقف ككل ما يجعل الجميع معنيّا بما يجري، خاصة منذ أن انفصلنا في الجغرافيا عن بعضنا كسوريين.

وأبدأ باعتذاري عن جهلي بالسياسة، وأستأذنكم في الانتقال إلى زاوية أقل «اشتباكا»، للرؤية. هل نستطيع فعلا أن نتبادل الأماكن لنشعر ببعضنا؟

هنا، معظم الذين حضروا المعرض، في دمشق، هم المقصيون (طوعاً) عن كامل نشاطات المجتمع «الثقافية/الفنية»، لعدة أعوام. هؤلاء، بالإجماع، شكروه على الطاقة التي منحهم إياها للخروج، رغم جحيم احتمال كل ما لا يطاق وصولا إلى الفرصة للقاء. خرجوا من عزلتهم، من موتهم السريري. كان المعرض باختصار: «وحدة أقلّ». ومقاومة، (ليس بالمعنى السياسي، لأني لا أفقه فيها شيئا)، بالمعنى الحياتي المعيشي.

إسمحوا لي أن أطلب منكم الجلوس أمام ساعة، وأن تحدّقوا بها، لأربع وعشرين ساعة متتالية. أنت معطّل عن الحياة تماماً، على كل الأصعدة، من البشري الفيزيائي إلى الروحي. من شدة البرد، أو شدّة الوحدة، أو شـــدة الغــلاء، أو شدة الشحّ، أو.. أو..

هل بإمكانك أن تتخيل حجم المقاومة المطلوبة لتستمرّ في يومك الواحد، لن نتحدث عن سنوات؟ مجرد فكرة وجوده هنا، تعطيني قوة. ليس انتقاداً سلبياً لمن لم يبق في البلد، ولا إيجابياً لمن بقي، إذ لكلّ طاقته وتجربته، وآلامه، والجميع دفع بلا استثناء «ثمنا». وإنما، من مبدأ فيزيائي بسيط: الموجود خارج البقعة الجغرافية التي تجري فيها الأحداث التي أعيش، كيف له أن ينقذني الآن، هنا، هذه اللحظة، أن يمسك بي قبل أن أتعثر؟ مستحيل. هل هذا إيجـــــابي أم ســــلبي، ليس هو السؤال. أليس الجوهر في موقف كهذا أنّ حياتي على المحك؟ مستفزّ كل هذا الـ«خارج»، «داخل»، تدميري بحت، ويُنكر العدل للطرفين. وكلانا في ألم. لكن هـــل يستوي من يحيا مهدداً كل ثانية بالموت، ومن لا يطاله التهديد؟ ثم هل يمرّ موت الأول سهلاً على الذي نجا؟ اشتد أم خفت، هو ألم. هل من العدل أن نرى النشاطات التي تمّ إحيائها خارج سوريا، جريمة؟ هل يجب أن ننظر إليها على أنها لا تليق بالموقف المهيب للموت اليومي؟ ومهرجانات الموسيقى الغناء كل من استمر في حرفته ولم يتحدث عن «القضية»؟ ألا يحتاج السوريون في الخارج إلى «مناخ»؟ «حاضنة اجتماعية»

إلى «الوجود»؟ في عالمٍ لا يقوم على شيء إلا «الإلغاء»؟ هل كل ما يحضرون عن «القضية»؟ هل تستحق أنت ما لا أستحقه أنا؟ أنا هنا.. حيّة أرزق.. لماذا الوأد؟ لديك الكثير لتقاوم به «مرار» يومك الواحد.

كان لنا: «معرض». في خمسة أعوام عجاف. والجيل الذي يتقدم اليوم، هنا، بكل السموم التي ابتلعها عن «الأزمة»، من له؟ لو لم نر ونقرأ من كانوا هنا يوماً في الثمانينيات، لو لم يستمروا حينها، ما وصلَنا «التاريخ» كما جرى.

فكيف يُفهم «الاستمرار» على أنه خدمة لـ«النظام الحاكم»؟ هناك وجهٌ آخر للأمور، أرجو أني استطعت رسمه.

أما المعرض، الذي لم يكن بالمناسبة حصرا على الموضوعة الجديدة في أعمال عبدلكي، «العاريات»، لم يتحدث أي منا عنه، عن اللوحة، عن الفن، حتى اللحظة. انشغلنا جميعا بـ»الحدث»، في حدّ ذاته، لأنه «حدث».

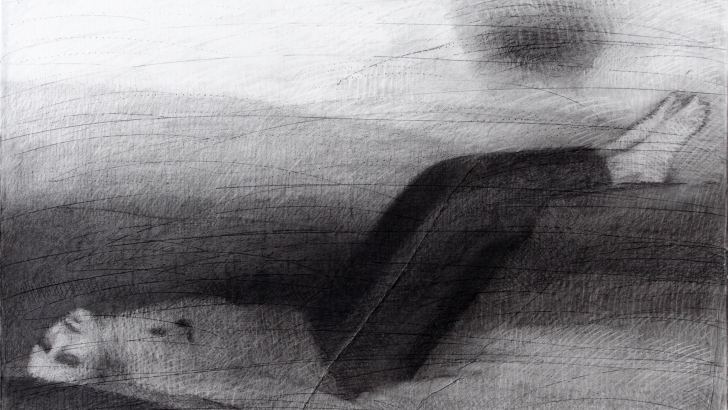

رغم رفضه الرعاية والمقابلات على المحطات المحلية متحديا إياهم أن يستطيعوا بث كامل ما سيقول، وعن لماذا هو اليوم، يقف في ساحة الحدث، كفاعل. تماما، كما تقف أنت في كل يوم، وفي كل ساحة ممكنة، تاركا كل النعيم الذي تستطيع أن تهنأ به، لتكون فاعلاً، علناً، قدوةً، ترسل لنا طاقة لنستمر، وألا نيأس: أنت معنا. قبل هذا الجدل لم أفكر في موضوع المعرض، كنت أمعن البحث في جواب واحد: كيف استطاع أن يعمل؟ تحت هذا الجحيم اليومي، من اللاشيء واللاأحد؟ وإن حاولت التفكير في «العري»، الموضوع الجديد في أعمال الفنان التشكيلي السوري يوسف عبدلكي، هل هناك ما هو أقوى منه، في «الرّاهن» الذي نمرّ به؟ في تلك اللوحات، شيء ما مؤلم، رغم الرّقة والجمال. العيون، المرسومة بلا حدقات، مجرد ظلّ. حزنٌ لا هوادة فيه.

الأجساد مقتطعة من كل ما حولها، وحيدة، هشّة. لا حياة ولا موت.

إحدى تلك اللوحات كانت بلا رأس وبلا أقدام، فقط مواطن الجمال، بلا تتمة.

ولا مبالاة، في كل تلك الملامح الرقيقة، تشبه ما يُعاش هنا، ولا أعرف كيف أصفه. أنت وأنا نستمر اليوم (أحياناً) فقط لأننا نتنفس. شيء ما من هذا العبث هو ما رأيت. وفيها رغم كل هذا وذاك، تحدّ صاخب الصمت. وجود، وبقاء.

لم يحدث ما حدث اليوم حول هذا المعرض، فقط، بل يحدث كل يوم منذ أن تغرّبنا عن بعضنا، وكأن ما يجري لا يكفينا. لا شيء حاوله السورييون منذ 2012 إلا وانشق عنه البعض ليعيدوا المشكلة ذاتها، ويعودوا بعدها أيضاً للانشقاق إلى كتل أخرى، وهكذا دواليك.

«وظلا هكذا حتى انقرضا»، هل تذكرون هذه النكتة السوداء؟ في يوم من الأيام، كان قبلـــنا جيل، بقي، رغم «الشدّة»، استمرّ في كل المجالات، بكل ما أوتي من أمل. وهذا حينها، لم يهدم تاريخ من غادروا، ولا تاريخ من بقوا. هل تذكرون؟ من ذاق عرف.

اليوم، أينما كنا، نعيش: «كالقابض على الجمر». وهذا «الفنان السوري»، هنا، الآن، رسالته التي قرأت: «أهمّ من الإيمان، الثبات عليه».

٭ مخرجة سورية ـ دمشق

القدس العربي