في أساس فلسفة الدولة السورية: سكّان أصليون… و«حداثة» المجزرة!

محمد سامي الكيال

ربما كان يلزمنا الكثير من أزيز الرصاص ومن الآثار المدمرة للحرب «الأهلية« الجارية في بلادنا كي ندرك بعمق مدى الانقسام الاجتماعي الحاد وغير القابل للرأب الذي نعيشه، والذي وصل ذروته في العقد الأخير من زمننا، الانقسام الذي عملت ثقافتنا السائدة طويلا على تمويهه وإخفائه بسيل من المفاهيم والمقولات المتكلسة الجوفاء. شعارات «الوطن» و»الوحدة الوطنية»، التي رفعتها تلك الثقافة، لم تصمد طويلاً في زمن الثورة فلقت نهايتها الحتمية وسط مشاهد الدمار الهائل الذي أصاب حواضر الريف السوري المهمش، واختنقت تحت أنقاض الأحياء المدينية العشوائية. مشهد آلاف النازحين من المناطق المهمشة، الذين غزوا مراكز المدن الكبرى وأسواقها المزدهرة وحدائقها العامة، وسط استغراب وتوجس الفئة الوسطى المدينية، أثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن الشعب السوري ليس واحداً. وما لجوء ثقافتنا السائدة إلى النواح والتحسر أمام مجرى الصراع الاجتماعي الحاصل إلا تعبير عن الصرخات الأخيرة للعالم العقلي والمفاهيمي الذي حاولت الفئة الوسطى السورية أن تنشئ به فكرة «الكيان السوري» ومفاهيم الدولة والمجتمع الواحد والاستقرار، بالارتباط مع نمط «حداثة» دولنا الوطنية القائمة!

لقد كشفت لنا الأحداث الأخيرة عالماً كاملا كان خارج تداول منظومة الوعي والثقافة الرسمية القائمة، عالم تعيش فيه كتلة سكانية هائلة من البشر، الذين تم إقصاؤهم وتهميشهم واستلابهم اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً، وما كان فعل الثقافة السائدة إلا استلابهم ثقافياً ومنعهم من حقهم في إنتاج التسمية واللغة والمفهوم، بل وإخفاء وجودهم وعالمهم بشكل كامل من التصور والمنطوق الثقافي العام، لمصلحة مشروع اجتماعي مسيطر هو بالضبط ما ثاروا عليه، ومهما ادعت «النخب المعارضة» انتماءها للثورة بل وطليعيتها فيها، فإن الثورة هي انقلاب اجتماعي ضد عالمها بالذات، وما كان خارج حيز التاريخ السلطوي والثقافي الرسمي برز لينتج تاريخاً جديداً، تاريخاً لم يكتبه وينظّر له أحد بعد، إلا بقدر ما سجلت عدسات الناشطين مفاعيل الحراك الاجتماعي ومجريات حربه الدائرة، وآثار الخراب والدمار الذي أصاب عالم المنتجين الجدد للتاريخ.

في مواجهة هذا الحراك الجديد نمت أساليب القمع السلطوي بشكل طبيعي من العنف الدموي الأهوج إلى سياسة المجزرة الشاملة بحق الناس المهمشين الثائرين، وتخريب كل أسس ووقائع حياتهم، واستمرت سياسة الطمس والتمويه الفكري والثقافي عليهم، ما يدفعنا للتساؤل من جديد حول مفهوم «الاستلاب»، هل كان هؤلاء البشر مستلبين فقط؟ أم أن السياسة الشاملة للسلطة (بمعناها الواسع) تجاههم كانت منذ البدء سياسة «إبادة»، باعتبارهم البشر الزائدين عن لزوم المشروع المهيمن، «السكان الأصليون» الذين تتوجب أبادتهم كي تبنى على أنقاض حياتهم صروح مجتمع السلطة وعالمها؟!

تتضح لنا هنا أزمة الثقافة السائدة ومدى المعاناة التي تتكبدها في سبيل تغييب هذا التناقض والانقسام الدموي، رغماً عن الجميع وعن كل الوقائع فالشعب واحد والثورة لكل السوريين وهي تنبع من داخل «المجتمع المدني» القائم وهدفها استعادة الدولة ودمقرطتها فحسب!! ماذا تخفي مفاهيم الوحدة والأحادية هذه في ظل المجزرة القائمة؟! ربما كان على العقل الراغب في التعقل من خارج هذه المنظومة أن يبدأ من الصفر، وأن يحفر عميقاً في مفاهيم جمدها التكرار الببغائي السطحي. هي إذاً دراسة سريعة في مفاهيم كـ»الحداثة» و»المجتمع المدني» و»الدولة» و»الثورة» و»السلطة»، ومحاولة للبدء بإنتاج مفاهيم صالحة لتدوين التاريخ الجديد الناهض من بين الأنقاض والمجازر وركام عالمنا الاجتماعي والسياسي والمعرفي القديم.

«حداثة» المجزرة

ليست «المجزرة» كتقنية إخضاع سلطوي جديدة على النظام السوري، فنمط «تحديث» المجتمع الذي دشنه حافظ الأسد مرّ على جثث عشرات آلاف القتلى في حماة وجسر الشغور وحلب في ثمانينات القرن الماضي، هكذا قامت حداثة «التقدم والاشتراكية» و»المقاومة» و»الوحدة الوطنية» على تلال من الجماجم التي كان على المجتمعات التقليدية أن تدفعها قرباناً لضرورات إخضاع ودمج المجتمع بجهاز الدولة «التقدمية»، وهو ما يتطلبه مشروع السلطة «الحداثي». حداثة الأسد الأب قامت على القمع السياسي والاجتماعي والثقافي، وفرض خطاب «تقدمي» أحادي على «الجماهير»، يلغي بالإرهاب أي تمايز اجتماعي أو خصوصية ثقافية أو خطاب مغاير، ويحرم الإنسان من حقه في أن يكون «رجعياً»!! وعلى اختراق جهاز الدولة المتضخم والقوي والفاسد كل مناحي حياة ونشاطات المجتمع.

من نواحٍ أخرى لم يكن مشروع الأسد الأب تهميشياً بشكل مطلق، فبعض مناطق الريف التي أهملت فيما مضى انتعشت مع دعم الدولة لنمط معين من الزراعات الإستراتيجية، والريع الاقتصادي، الذي ازدهر مع الفورة النفطية المحدودة واستقدام بعض المساعدات الخارجية، تمّ توزيع ما تبقى منه، بعد النهب، على آلاف المتعلمين الجدد الذين وظّفهم واستوعبهم جهاز الدولة النامي سرطانياً، فضلاً عن آلاف الوظائف التي وفرها الجيش وأجهزة الأمن والشرطة لأرباع المتعلمين، وعلى هوامش المدن الكبرى نشأت عشوائيات عمّرها مهاجرو الريف الساعين نحو مراكز السلطة، وبعضها كان له دور سلطوي وظيفي عرف النظام استغلاله جيداً. هكذا دخل ملايين البشر إلى ساحة الوجود الاجتماعي بعد أن أهملتهم وأبقت على تهميشهم القديم سياسات دولة الاستقلال الأولى، ربما دخلوا التاريخ من أكثر أبوابه تشوهاً ورثاثةً، ولكنهم دخلوه على كل حال.

هي معادلة استلابية سلطوية عسيرة: سلّم كل ذاتك للدولة، ودعها تؤطرك كما تشاء، والدولة ستعطيك القليل الكافي لسد رمقك ورمق أولادك مقابل ولائك، أو استعد للمجزرة في حال رفضت هذا… العنف وتوزيع الريع هو ما خلق «إنسان السلطة» السوري، الذي ازدهر مع نشوء فئة وسطى جديدة ضيقة الحال، هي الحامل الأساسي لـ»المجتمع المدني» القائم آنذاك، نمط «إنتاجها» الوحيد هو الخضوع للسلطة وتلقي الريع دون إنتاج فعلي، أو بإنتاج لا يمكنه البقاء والاستمرار من دون وجود السلطة ودعمها.

كان «المجتمع المدني» الناشئ قادراً على استيعاب أغلبية المجتمع وإدماجه وحفظ التوازن الاجتماعي، بخاصةً بعد عصر مجازر الثمانينات حيث دُمرت الفئات الاجتماعية المهيمنة القديمة أو عملت من داخل المنظومة السلطوية القائمة، وتمَّ ابتلاع عالم العمل وتدجينه بشكل كامل من قبل الدولة. نمط الثقافة السائدة التي نشأت وقتها ومازلنا نعيش آثارها حتى يومنا هذا هي ثقافة الأحادية والمركزية؛ يجب تطويع الإنسان والمجتمع وصياغته وفق الفكرة «الصحيحة» الموجودة سلفاً في العقل المركزي «المتنور»، وبتر كل ما هو زائد أو مخالف، و»التقدم» هو الفكرة المركزية التي تمّ فرضها على المجتمع المتخلف الواجب تحديثه، والدولة هي الكيان الوحيد القادر على فرض التقدم على الجميع باعتبارها أفضل منجزات العقل والتاريخ (أو لعل العقل والتاريخ هو من منجزاتها)، وإن كانت لا تقوم بواجبها بشكل كامل فلابد من استبدالها بدولة أكثر جدية وصرامة وصدقاً في التطبيق (وهنا جذر «المعارضة» السورية التقليدية)، هذه «الهيغلية» المضمرة والعجائبية ارتأت أن الفعالية الإنسانية لا يجب أن تبقى حرة ومتنوعة بل يجب قولبتها دائما في قوالب العقل المركزي الأحادي (ومن ثمّ الدولة المركزية) وإلا وقعت في جحيم الضلال والتخلف! إنها إحدى الجذور الثقافية للمجزرة إن لم ينتبه أحدٌ لذلك بعد…

هكذا نشأت نخب ثقافية من الفئة الوسطى، هي نخب «المجتمع المدني» لنمط الدولة والمجتمع القائم، تبنت خطاب السلطة بشكل كامل، فغنَّت للتقدم والتحرير والوحدة الوطنية ووسمت المجتمعات المقموعة بالتخلف والرجعية، وحتى عندما اصطدم بعض تلك النخب مع السلطة كان الاصطدام بسبب عدم تنفيذ السلطة لشعارات خطابها بشكل تام، فهي لم تقض جيداً على «التخلف»، ولم توزع الريع بشكل عادل، ولم تدمج كامل المجتمع بجهاز الدولة، ولم تشرع في عملية «التحرير» جدياً. ومهما كان الصدام حاداً مع السلطة فقد بقيت «الوحدة الوطنية» السلطوية أمراً مقدساً!!

إلا أن «الاستقرار» الذي حققه المجتمع المدني السوري لم يكن قادراً على الاستمرار الى الأبد بحكم آليات وجوده بالذات، فسرعان ما امتلأت جيوب البرجوازية البيروقراطية والعسكرية والتجارية الجديدة من نهب جهاز الدولة واستثماره واستغلال الامتيازات التي حصّلتها منه، وكان لابد من خلق مناخ اقتصادي جديد يتيح لها أفضل بيئة للاستثمار وتبييض الأموال. هنا بات جهاز الدولة القديم ضرورةً وعائقاً في الآن ذاته، ضرورةً من حيث أنه الأداة القمعية الجبارة التي تحافظ على ثروة البرجوازية الجديدة ونفوذها وهيمنتها على كامل المجتمع، وعائقاً من حيث أن الوظائف الاجتماعية والاقتصادية القديمة لهذا الجهاز، والتي اعتاش عليها ملايين البشر، باتت تحول دون خلق البيئة الاستثمارية المطلوبة. كان لابد إذاً من الإبقاء على جهاز الدولة بكل قمعيته وفساده مع فصله عن معظم الكتلة السكانية المعتمدة عليه اقتصادياً. حافظت الدولة إذاً على دورها القمعي القديم وأهملت دورها الرعائي، الأب المتجهم القاسي المتوحش بات الآن جلاداً مأجوراً قذراً لا يحمل أية قيمة اجتماعية!

كان هذا هو جوهر «مسيرة التطوير والتحديث» التي قادها الأسد الابن، دُمرت الزراعة التي كانت فيما مضى «إستراتيجية» للدولة وباتت اليوم عبئاً اقتصاديا ثقيلاً على برجوازيتها، أصبح التوظيف في جهاز الدولة شديد المحدودية والصعوبة، خُلقت بيئة استثمارية ملائمة لعربدة البرجوازية الجديدة ونهبها للبشر، فُتح الاقتصاد أمام كل التأثيرات الخارجية الهدامة لنمط «الإنتاج» القديم، وخلقت فئة وسطى جديدة مزدهرة وميسورة الحال في المدن الكبرى من بقايا الموظفين في القطاع العام وموظفي الشركات الخاصة الجديدة والوكلاء الصغار وبعض أصحاب المهن الحرة الرائجة، في حين أُفقرت الشريحة الأوسع من الفئة الوسطى القديمة ودُفعت إلى صفوف المهمشين، هكذا عاشت سوريا كارثة اجتماعية في العقد الماضي شهد عليها لاجئو الجزيرة السورية الذين كانوا فيما مضى فلاحين ثم ملأت مخيماتهم أطراف المدن الكبرى، الريف السوري الذي شهد فترة قصيرة من الازدهار عاد إلى حال أكثر تهميشاً مما عرفه في عصر الإقطاع، آلاف الحرفيين وأصحاب الورش اضطروا إلى إنهاء أعمالهم، وغرق مئات آلاف الشباب من المتعلمين وغير المتعلمين في البطالة وفقدان كل أفق وأمل، ودُفعوا أكثر للتشرد في عشوائيات المدن الكبرى… هي سياسة إبادة بطيئة للبشر الذين صار وجودهم زائداً عن لزوم مشروع السلطة، ولذلك بات قتل هؤلاء «السكان الأصليين» في مجازر جماعية، وتدمير أحيائهم وقراهم ومسحها بالجرافات بعد الثورة أمراً متوافقاً مع طبيعة السلطة ومتطابقاً مع إستراتيجيتها المتبعة منذ زمن، فالمجزرة هي السياسة الأصيلة للمشروع السلطوي الجديد، فضلاً عن كونها متأصلة في أساس فلسفة الدولة السورية.

وعلى المقلب الآخر استعملت السلطة في قمعها العديد من شبان المجتمعات التي عرفت بولائها للسلطة نتيجة لسياستها الطائفية، هم أيضاً سكان أصليون زائدون عن اللزوم تمّ نهب وإفقار مجتمعاتهم وتهميشها، ولا بأس من موتهم بالجملة على جبهات الحرب المفتوحة على المجتمع بعد شحنهم عقائديا وطائفياً، هؤلاء «الشبيحة» والمجندون الفقراء أدوات قمعية جيدة ولا يكلفون الكثير، وربما استطاعت الحرب تأمين مورد ما لهم، وغداً، اذا انتصرت السلطة، فربما أفضل مصير يحلم به من بقي منهم حياً أن يصبح حارساً أمنياً صغيراً يقف على باب فندق أو بنك أو شركة خاصة.

تمضي السلطة بتدمير المجتمعات المهمشة، المعارضة والمؤيدة، وإبادتها، لمصلحة نمط «حداثتها» الجديد، فماذا عن المجتمع المدني لهذه السلطة وثقافته السائدة، مجتمع «إنسان السلطة» الجديد؟

إسقاط «المجتمع المدني»

قلنا سابقاً أن «المجتمع المدني» الذي نشأ في عهد الأسد الأب كان قادراً على دمج واستيعاب أغلبية المجتمع، كانت «الوحدة الوطنية» قائمة بعنف السلطة وسياساتها الاقتصادية الاجتماعية، إلا أن ذلك تغير، وغدا «المجتمع المدني» مجتمعاً محدوداً وضيقاً يحوي فقط من يشملهم عالم السلطة بعد أن طردت الكتلة السكانية الأوسع خارج التاريخ السلطوي القائم وعالمه الاجتماعي والثقافي، إنه مجتمع البرجوازية والفئة الوسطى الجديدة المقيمة في المراكز الحضرية، إضافةً لبعض المفقرين من أبناء الفئة الوسطى القديمة الذين لم يستوعبوا بعد حقيقة تهميشهم ويجاهدون للتعلق بهوامش المجتمع الجديد. بقيت ثقافة هذا المجتمع أمينة لقيم «حداثة» الدولة السورية، وإن تم تعديل مفهوم «التقدم» فبات هو»التطوير» و»الإصلاح» و»الأمن والاستقرار» وربما «الديموقراطية»… وبالتأكيد تم الحفاظ على مفهوم «الوحدة الوطنية» القديم، واختلط لدى قسم من هذا المجتمع (خاصةً المنتمي لـ»الأقليات») بمفهوم فاشي لـ»العلمانية» أو مفهوم مخادع شديد الطائفية لـ»معاداة الطائفية»، فـ»معاداة الطائفية» هنا تعني تحليل ورؤية المجتمع بوصفة كتلاً طائفية متجانسة ومتفاهمة (مع محاباة «الأقليات» دوماً) ولا يجوز القيام بأي حراك أو فعل اجتماعي يسيء لتفاهم الطوائف المرعي من قبل الدولة وتحتها. كل ما هو خارج إطار هذا المجتمع هو متخلف وطائفي وبؤرة للعنف والتطرف والفساد الاجتماعي.

لقد حرمت المجتمعات المهمشة مجدداً من حقها في التعبير وإنتاج اللغة والثقافة، فاللغة المقبولة السائدة هي لغة السلطة (بمعناها الواسع) ومجتمعها المدني وكل ما عدا ذلك «خطيئة» فكرية ومعرفية، ولم تتخل الثقافة السائدة عن عادتها في وصم المجتمعات الأهلية خارج لغة وحيز السلطة بالرجعية، وحتى عندما طالبت بـ»الديموقراطية» فقد طالبت بها لدمقرطة الدولة ومجتمعها المدني الضيق فقط، وليس لتجاوزهما نحو أفق اجتماعي أكثر عدالة وديمقراطية، أي ظلت وفيةً لمعادلة التهميش الشامل.

من هذه المنظومة الاجتماعية والعقلية خرجت «النخب» السورية، «الثورية» منها وغير الثورية، معظمها لم يؤيد إرهاب النظام بشكل فاضح، فذلك فوق طاقة العقل على التبرير، ولكنها اتفقت على أن «التغيير»، إن كان لابد منه، فهو يجب أن يكون من داخل «المجتمع المدني»، وليس من خارجه، على الثورة إن كانت «صحيحة» أن تحمل قيم الثقافة السائدة، وإلا كانت ثورة متخلفة ورجعية وتخريبية، أي أنها إما أن تكون بقيادة البرجوازية أو الفئة الوسطى أو تكون انتفاضة غوغاء مدمرة للبلد، هكذا تراوحت مواقف «النخبة» بين العداء الصريح للثورة، أو الدعوة للتصافي و»الحوار» للحفاظ على «البلاد والاستقرار»، وصولاً لتأييد الثورة مع التباكي على «انحرافاتها» وانجرارها نحو «التطرف والعنف»، والدعوات لـ»تصحيح المسار» والحفاظ على «ألوحدة الوطنية» و»نبذ الطائفية»، مع الكثير من الحديث عن أن الثورة يجب أن تكون «مدنية»، وعن تحالف «المجتمع المدني» مع «المجتمع الأهلي» الذي عمل النظام بخطة شريرة على فصم عراه، وبالتالي دفع المجتمع الأهلي نحو العنف والطائفية، وهما على ما يبدو حقيقته الجوهرية التي تظهر فور رفع الوصاية «المدنية» عنه! (أطروحة الأستاذ ميشيل كيلو الشهيرة).

في الواقع إن ما تنعيه هذه النخب بمختلف أنواعها ليس إلا العالم المفاهيمي الذي حاولت أن تؤسس به «الوطن»، و»البلد» و»المجتمع» الذي تتباكى عليه ليس إلا ذاك «المجتمع المدني» الذي لم يقم إلا على تهميش أغلبية السوريين، الشعب السوري لم يعد واحداً كما تعلموا في أيام الأسد الأب، بل هو مقسوم بعنف بين عالم مهمشين تتم إبادتهم وتحطيم كل ما تبقى من أسس حياتهم، وبين «مجتمع مدني» قائم بفعل السلطة، ينظر بقرف إلى ثوار العالم الأول ولاجئيه ومقاتليه، كل الانتقادات التي وجهت للثورة من قبل «النخب الثورية» ليست إلا أصداء ذلك «المجتمع المدني» المغروس عميقا في قلب السلطة والمؤسس بفعلها وآلياتها، أليس تباكيهم على «انحرافات» الثورة أعلى من إدانتهم لجرائم النظام الذي يبيد مجتمعات بأكملها؟!

فعل الثقافة السائدة حتى بشقها «الثوري» كان فعلاً تهميشياً سلطوياً للحيوية الاجتماعية المنطلقة من عالم المهمشين، ومحاولة إخضاع وهيمنة وفرض فكر أحادي، هو صرخات «مجتمع مدني» محاصر بحصار سلطته أمام تغيير لم يكن ممكنا إلا من خارجه، من خارج عالم السلطة وثقافتها ومجتمعها وتاريخانيتها القمعية، تغيير لا يمكن أن يأتي إلا من داخل جغرافيا التهميش.

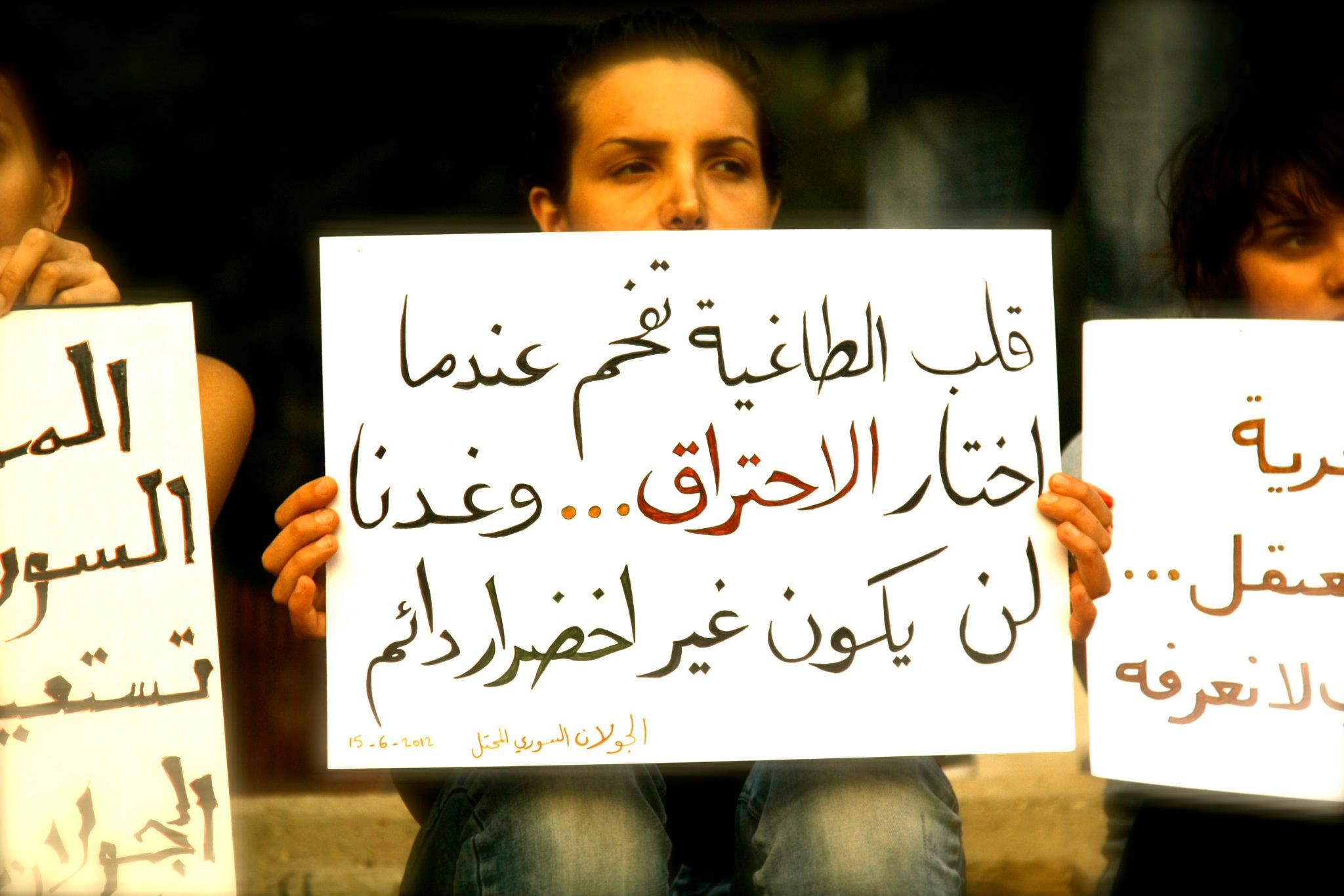

استعادة الذات.. تحطيم «الثقافة»

تحدثنا عن ملايين البشر الذين أخرجوا خارج «المجتمع المدني» وتاريخانية السلطة فشكلوا «الشريحة التي هي انحلال لكل الشرائح» إذا استعرنا لغة ماركس الشاب. من هذه الشريحة انطلقت الثورة فصدمت السلطة و»النخب» و»المجتمع المدني»، ثورة انطلقت من بين مفقري درعا الذين كانوا فيما مضى فلاحين ميسورين ملتصقين بالسلطة، ثم استلمت لواءها تدريجياً الفئات الأكثر أصالة في تهميشها وتجذرها في دعوى التغيير، إنه «عالم العمل» القديم الذي بات عالةً على مشروع البرجوازية الجديدة، يسعى لقلب معادلة الهيمنة والتهميش والاستلاب الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والثقافي، ويستعيد ذاته من خلال كسر احتكار السلطة للإدارة والعنف والتسيير الاجتماعي والمنابر واللغة، عشرات البلدات والأحياء والقرى الصغيرة تعيد اكتشاف وابراز أسمائها، وتتذكر لهجتها وثقافتها الشعبية ومواويلها، وتسيّر نفسها ذاتياً بمجالس محلية ثورية، وتحلّ مشاكلها الكثيرة من دون تدخل سلطوي. المهمش السوري بات مقاتلاً وصحافياً وإدارياً ومصوراً وسياسياً ومسعفاً، تلك هي المعجزة السورية، معجزة استعادة الذات وإطلاق الحيوية والفعالية الذاتية الجمعية، والثورة تمضي ببطء من دون «رأس» وتتعلم من أخطائها ومشاكلها العديدة، وكل محاولة نخبوية لتركيب «رأس» (أي سلطة ومركزية) ستبوء حتماً بالفشل في مجتمع ديناميكي متحرك لا مركزي يخلق التوازن بين مختلف التيارات وبؤر القوة الموجودة فيه. لم يكتف الثوار بتحطيم السلطة في أكثر من مكان، بل حطموا أيضا «الثقافة»، الثقافة الأحادية للسلطة ونخبها، لمصلحة تعبيرات ثقافية متنوعة ومتناقضة تثير رعب «النخب» حقاً.. لا مكان هنا لـ»تقدم» أو «تنوير» موجود بشكل ناجز وجاهز سلفاً في عقل مركزي، ومفروض سلطوياً من الخارج، بل هناك تعبير حر لعشرات التموضعات الاجتماعية الفكرية والثقافية التي تخلق مشروعها الذي لمّا يتحدد بعد، وذلك في ساحة الفعل الاجتماعي الحر.

وإذا كان هذا المجتمع الديناميكي يواجه حرب الإبادة بكل قوته، ويسلّح نفسه بنفسه، ويسيّر أموره ذاتياً، ويتصدى لكل محاولات الهيمنة التي يفرضها «الداعمون» و»الأوصياء»، ويعبّر عن ثقافته الشفوية بكل براعة، فإن مهمة تحطيم السلطة و»الثقافة» لن تتم بشكل كامل دون أن تدخل حيّز الثقافة المكتوبة، هناك صراع يجب خوضه على مستوى الوعي والمفهوم والتدوين، وهنا تبرز برأينا مهمة الكاتب والمثقف الثوري: الانتماء إلى ثورة «السكان الأصليين» في مواجهة المجزرة وسلطتها ونخبها وحداثتها.

المستقبل