في المظلومية السنّية السورية/ عمر قدور

قد لا يعجب كثراً القول بوجود مظلومية سنّية سورية تراكمت أسبابها منذ انسداد أفق التغيير في البلاد، والمرجح أن تؤدي عملية جنيف الحالية إلى تفاقمها بدل الذهاب إلى تسوية عادلة، أو شبه عادلة، تمهد الأرضية لانتهائها مع كل تقدم في الانتقال السياسي الحقيقي. بعض الذين لا تعجبهم هذه الإشارة ينطلقون من تجريم الإشارات الطائفية أو المذهبية عموماً، على رغم تواترها الشديد على وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى رغم الحديث في المحافل الدولية عن حماية الأقليات.

هذا يعني واحداً من احتمالين، فإما أن تكون الأكثرية حمّالة حقد ديني ومذهبي بطبعها، وإما أن تكون حمّالة ثأر من حيث لا يُراد إنصافها.

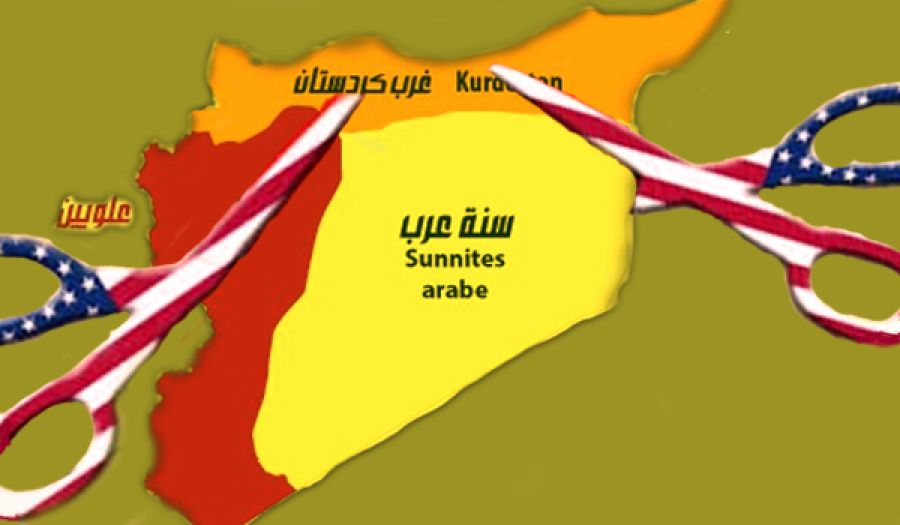

الملمح الطائفي للصراع كان لازماً للنظام في البداية، وسرعان ما أشهره حلفاؤه لحشد الميليشيات الشيعية، ثم في مرحلة لاحقة انطوى ضمن ما يسمى الصراع الشيعي – السنّي في المنطقة. قيل الكثير في كون تطييف الصراع أداة للقضاء على مشروعية الثورة، وقبل ذاك، كانت مراكز قرار دولية بدأت الإشارة إلى الثورة بوصفها حرباً أهلية. في المحصلة، لا ينفع استرجاع تلك الوقائع في إعادة الأمور إلى بداياتها، مثلما لا ينفع القول اليوم أن ما نشهده هو وعي أزمة يزول تلقائياً بأية تسوية كانت.

لكن، يلزم أيضاً، والآن، التفكر في «آفاق» المظلومية السنّية، وآثارها على أصحابها، لا الانسياق فقط وراء آثارها الثأرية المحتملة. ويلزم التخلص من المقولات التي راجت حول دور الأكثرية بصفتها الأمة، لأن الأمة لا ترى نفسها في موقع المستضعف، ولا تصبح أمة أصلاً إلا في تمكنها، أي أن العبرة خلال عقود من التاريخ الحديث لم تكن في الأكثرية والأقلية العددية، بل كانت في أكثرية القوة وامتلاك مفاتيحها المادية والمعنوية العامة، بما يخالف المنطق الإحصائي.

في المقابل، قد يصح القول بصعوبة تحول السنّة إلى طائفة، وسنرى أصحاب المظلومية يعيبون على السنّة تشرذمهم هذا. غير أن الامتناع عن التحول إلى طائفة لا يمنع تغلغل حس المظلومية لدى المجموعات المتفرقة، واتخاذ كل مجموعة منها طريقة خاصة للتعبير عنها، بما فيها المجموعات التكفيرية التي تدعي الطهرانية ضمن المجموع، وترى المشكلة في الابتعاد عن الأصل، وتبدأ معركتها بتصفية الداخل وتنقيته.

تنظيمات كـ «القاعدة» و «داعش» تدق جرس إنذار قوياً حول مآل المظلومية السنّية، والعبرة ليست بما تقدّمه من ذرائع إضافية للآخرين، وإنما في «الداخل» السنّي حيث يُستهدف تعطيله عن السياسة بحجة الدين، فتُضاف عطالة أخرى فوق العطالة المتحققة بقوى «خارجية». في الجهادية نوع من «الزهد» إزاء السياسة، حجته مشابهة، أو مقلوبة تماماً، من الحجة التي ترى عدم إمكان تحقيق الديموقراطية السياسية قبل تحول الناس جميعاً إلى ديموقراطيين. ومهما قيل في إحالة النموذج الجهادي إلى مؤامرة خارجية، يبقى التساؤل وارداً عن قابلية المظلومية السنّية لأخذ هذا المنحى العدمي سياسياً، فضلاً عن الأذى المتأتي مما يحدثه من إسلاموفوبيا عامة.

بتعبير آخر، لا يبدو من أفق أمام المظلومية السنّية السورية سوى الأفق الجهادي، عطفاً على التجربة العراقية وبعض ظواهر التجربة اللبنانية. ذلك الاحتمال سيكون بطبيعته معيقاً لأي صراع سياسي مقبل، وسيتكفل بمحو المظالم على نحو نراه الآن في رسو المقارنة بين نظام الأسد و «داعش»، مهما بدت المقارنة مجحفة أو مفبركة أساساً.

ولئن كان التأسيس للمظلومية يتوخى، بقصد ووعي أو من دونهما، تأسيس طائفة، سيكون من الواقعية التذكير بما يشبه استحالة تحويل السنّة إلى طائفة. هذا مشروع يتنافى مع السياق الأكثري التاريخي، فوق أنه يتعارض كلياً مع المسار التاريخي المعاصر. وإذا افترضنا نجاح التأسيس على الصعيد النفسي الجمعي، سنكون أمام فصام شديد ناجم عن عدم إمكان التحقق الواقعي، وهذا سيكون مولداً للعنف الداخلي الأعمى، ويصعب أن يجد له تصريفاً في السياسة الممنوعة أو المفتقدة.

من المستحيل حل المسألة الطائفية بإنكارها، مثلما يستحيل حلها بإنشاء لفظي عن التسامح. على العكس، من الضروري التفكر في المظلومية الناشئة، الإقرار بها أولاً، ومن ثم التفكر في آفاقها. لدينا أدلة على حصاد المظلوميات في المنطقة، وكي لا نبتعد نستطيع استلهام المثل السوري الحالي نفسه، حيث تصبح المظلوميات التاريخية مصنعاً لأقصى درجات الوحشية. هذا ليس خطراً على «الآخرين» فحسب، بل إنه خطر على «الذات» أيضاً. وهو انحراف نموذجي، فإذ تنتعش المظلومية على الإحساس بغياب العدالة أصلاً، فلن تكون العدالة محركاً لها مستقبلاً.

في جانب مهم منها، لا ينبغي إنكار أن المظلومية السنّية السورية طريقة لإيجاد شيء من اللحمة النفسية المفقودة واقعياً، ويسهل أن تتغذى من فكرة الاستهانة الدولية العامة بأعمال الإبادة والتدمير والتهجير التي يمارسها النظام، فلو كان هناك توازن دولي فعلي في التعاطي مع الشأن السوري لساهم في التخفيف من الإحساس بها. ثمة شعارات ومنظمات حقوقية دولية فشلت في الحد من المأساة، ما يجعلها بلا قيمة محلية، أو يجعل منها مُثلاً عنصرية تخص مجموعات مختارة. ومهما حملت هذه الخلاصة من ألم، فالتسليم بها يتوافق تماماً مع ما تريده القوى العنصرية في العالم، ومع ما تريده دوائر صنع القرار التي تطيح المنظومة الحقوقية وفقاً لمصالحها.

إننا أمام محذورين على الأقل في مسار المظلومية، أولهما التسليم بفقدان السياسة وعدم صلاحيتها المطلقة، وثانيهما التسليم المطلق بغياب العدالة. علاوة على الآثار المترتبة على أصحاب المظلومية نفسها من ذلك، سنكون أمام انفصال مضطرد عن العالم، تحت وهم امتلاك القوة يوماً، القوة الكفيلة بإرغامه على تغيير سلوكه الحالي، مع التنويه بأن امتلاك القوة والعصبية معاً مشروع لاقى فشلاً ذريعاً على الصعيدين القومي والإسلامي.

إذاً، قد نخاطر بالقول أن فكرة المظلومية ذاتها ينبغي العمل على تفكيكها، على رغم ما يتوافر لها من مبررات قوية. بالنظر إلى المستقبل، من الأفضل العمل على جعل العالم أكثر عدالة، وذلك يتم بسعي منظم ودؤوب لتحقيق العدالة في سورية نفسها، ولو لم تسمح الظروف الدولية الحالية بنجاحه فوراً. تالياً، يلزم إيمان مضاد راسخ بأن السوريين جزء من العالم. نعم، جزء من العالم الذي ينبذهم.

الحياة