في وداع أوباما –مقالات مختارة-

حصاد حكم أوباما من غوانتانامو إلى سوريا

يرحل الرئيس الأميركي المنتهية ولايته باراك أوباما عن البيت الأبيض في العشرين من يناير/كانون الثاني 2017 بعد ولايتين رئاسيتين (2008-2017) تاركا وراءه ملفات داخلية وخارجية مفتوحة، بعضها عُدت ضمن إنجازاته، والبعض الآخر اعتبر من أكبر نكساته، خاصة ما تعلق منها بالقضايا العربية والإسلامية.

فلم تكن قضايا المنطقة العربية الإرث الإيجابي الذي يتركه الرئيس الديمقراطي، حيث إن الوعود التي كان أطلقها ظلت تراوح مكانها، فلم يوقف الاستيطان الإسرائيلي، ولم يسقط بشار الأسد.

وفي ما يلي أبرز الملفات الداخلية والخارجية التي تسجل ضمن إرث إدارة أوباما الديمقراطية:

معتقل غوانتانامو

رغم أن أوباما تعهد أثناء حملته الانتخابية الأولى للرئاسة الأميركية بإغلاق معتقل غوانتانامو، ورأى أن الاعتقال دون محاكمة لا يعكس القيم الأميركية، فإنه غادر البيت الأبيض دون أن يفي بوعوده، بعد أن واجه عوائق سياسية وقانونية، فضلا عن مماطلة وزارة الدفاع، ومعارضة عنيدة من الحزب الجمهوري في الكونغرس.

وما فعله الرئيس الديمقراطي خلال فترته الرئاسية هو أنه قام بتقليص عدد نزلاء غوانتانامو إلى 55 بعد أن بلغ أعلى مستوياته في عهد الرئيس السابق جورج دبليو بوش (780 معتقلا).

أوباما كير

يرى بعض الأميركيين أن قانون الرعاية الصحية الذي وقعه أوباما عام 2010 أهم إنجازات الرجل في ولايته الأولى على الإطلاق، حيث ظل هذا الموضوع لنحو قرن من الزمن أحد أبرز نقاط الخلاف بين الديمقراطيين والجمهوريين في بلد يفتقد فيه نحو خمسين مليونا من سكانه للتأمين الصحي.

ويهدف قانون الرعاية الصحية إلى توفير التأمين الطبي لنحو 95% من سكان الولايات المتحدة بحلول 2019، بصورة أسهل وأقل تكلفة، وينظر إليه على أنه أهم إصلاح لنظام الرعاية الصحية منذ 1965، أي منذ تاريخ سن تشريع يسهّل حصول المسنين على العلاج.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب تعهد بإلغاء “أوباما كبير” بمجرد تسلمه سلطاته كرئيس للبلاد، كما وعد بعدم إغلاق معتقل غوانتانامو.

قانون “جاستا”

يعد قانون “العدالة ضد رعاة الإرهاب” المعروف اختصاراً بـ”جاستا” من بين الملفات التي تدخل في سجل إدارة أوباما؛ فقد استخدم الأخير حق النقض (فيتو) في سبتمبر/أيلول 2016 ضد “جاستا”، وقال إنه يضر المصالح الأميركية، ويقوض مبدأ الحصانة السيادية.

غير أن الكونغرس الأميركي رفض نهاية سبتمبر/أيلول 2016 فيتو أوباما ضد القانون الذي يمنح استثناء للمبدأ القانوني الخاص بالحصانة السيادية في قضايا الإرهاب على الأراضي الأميركية، مما يسمح برفع دعاوى قضائية للحصول على تعويضات من حكومات تتهم بدعم “الإرهاب”.

زيارة كوبا

وفي أواخر مارس/آذار 2016 قام أوباما بزيارة وصفت بالتاريخية إلى كوبا، وهي الأولى التي يقوم بها رئيس أميركي لهذا البلد منذ 88 عاما. ووجه أوباما كلمة إلى الكوبيين عبر التلفزيون الرسمي قال فيها إنه يقوم بهذه الزيارة “لدفن آخر بقايا الحرب الباردة في الأميركيتين”، مضيفا “لا نستطيع أن نتجاهل ويجب ألا نتجاهل الفروقات الحقيقية جدا بيننا بشأن كيفية إدارة حكوماتنا”. وأكد خلال الكلمة نفسها أن الكوبيين يجب أن يعبروا عن آرائهم ومواقفهم من دون خوف.

الحملة العسكرية على تنظيم الدولة

عرفت ولاية أوباما الرئاسية الثانية تشكيل تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، ضم أكثر من عشرين دولة، بهدف محاربة تنظيم الدولة الإسلامية، ووقف تقدمه في العراق وسوريا بعدما سيطر التنظيم على مساحات شاسعة في البلدين.

وانطلقت أولى الغارات الأميركية في السابع من أغسطس/آب 2014، بعد كلمة أوباما لشعبه، قال فيها إن الأوضاع السيئة في العراق، والاعتداءات العنيفة الموجهة إلى الإيزيديين؛ أقنعتا الإدارة الأميركية بضرورة تدخل قواتها “لحماية المواطنين الأميركيين في المنطقة والأقلية الإيزيدية، إلى جانب وقف تقدم المسلحين إلى أربيل” عاصمة إقليم كردستان العراق.

ويوم العاشر من سبتمبر/أيلول 2014، أعلن أوباما أنه أوعز ببدء شن الغارات في سوريا دون انتظار موافقة الكونغرس، وأمر بتكثيف الغارات في العراق.

ويعد الرئيس الأميركي المنتهية ولايته أن الحملة العسكرية على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا سمحت باستعادة نصف الأراضي التي يسيطر عليها، وذلك في خطابه الوداعي الذي ألقاه في 11 يناير/كانون الثاني 2017 في شيكاغو.

غير أن أوباما يرحل عن البيت الأبيض دون أن تكتمل الحرب ضد تنظيم الدولة لا في العراق ولا في سوريا أو حتى ليبيا.

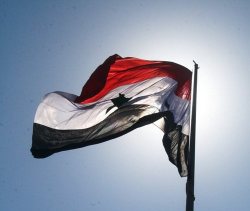

المنطقة العربية

وجهت انتقادات عديدة لإدارة أوباما على خلفية طريقة تعاطيها مع ملفات المنطقة العربية، ووصفت سياستها إزاء المنطقة بالفاشلة، خاصة في فلسطين والعراق، والأزمة الكارثية التي تعصف بسوريا.

ـ العراق

انسحبت القوات الأميركية من البلاد في ديسمبر/كانون الأول 2011، لكنها تركت صراعات سياسية وطائفية، وجيشا عراقيا ضعيفا، إضافة إلى تمدد إيراني. وفي ظل تلك الظروف اجتاح تنظيم الدولة ثلث أراضي البلاد وسيطر عليها صيف عام 2014، غير أن أوباما أقرّ إعادة وحدات عسكرية أميركية إلى المنطقة خلال عام 2016 تحديدا، لما أسماه تعزيز محاربة تنظيم الدولة، خاصة في معركة الموصل.

ـ الاستيطان الإسرائيلي

لم تحقق الإدارة الأميركية خلال ولايتي أوباما إنجازا يذكر على مستوى القضية الفلسطينية، رغم محاولاتها لإطلاق مفاوضات جديدة بين الطرفين: الفلسطيني والإسرائيلي.

وكان الموقف الوحيد الذي وصف بالإيجابي من قبل الفلسطينيين هو امتناع إدارة أوباما قبل رحيلها عن البيت الأبيض عن التصويت في مجلس الأمن الدولي في 23 ديسمبر/كانون الأول 2016؛ مما أتاح صدور القرار رقم 2334 الذي طالب إسرائيل بوقف أنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما ندد أوباما بسياسة الاستيطان الإسرائيلي في مقابلة بثتها القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي في العاشر من يناير/كانون الثاني 2017، وأكد أنها تحول دون قيام دولة فلسطينية مستقلة.

– ملف سوريا

يجمع معظم المراقبين على أن الأزمة السورية تعد نقطة سوداء في سجل إدارة أوباما؛ فرغم أنها طالبت منذ بداية الثورة السورية في مايو/أيار2011 بتنحي الأسد عن السلطة، وتمسكت بهذا الشرط في محادثات جنيف عام 2012 وما تلاها، فإن هذه الإدارة لم تتدخل لوقف إراقة دماء السوريين، وتركت الأسد وحلفاءه يرتكبون المجازر ضد المدنيين في حلب وغيرها من المدن السورية، رغم استخدام نظام الأسد وحلفائه الأسلحة الكيميائية، التي كرر أوباما مرارا أن استعمالها “خط أحمر”.

وتؤكد المعارضة السورية -على لسان مسؤوليها- أن واشنطن منعت تزويدها بالأسلحة النوعية والعادية، بينما سمحت للنظام بالاستعانة بالحرس الثوري الإيراني وحزب الله وروسيا.

وفي المقابل، تركت إدارة أوباما الساحة السورية لروسيا التي تدخلت عسكريا في الثلاثين من يوليو/تموز 2015 لدعم نظام الأسد، وقامت بتعزيز وجودها العسكري في هذا البلد من خلال اتفاقيات مع النظام السوري، من أجل الحفاظ على مصالحها الاقتصادية والجيوسياسية.

اغتيال أسامة بن لادن

يفتخر الرئيس الأميركي المنتهية ولايته بأن اغتيال زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن في الثاني من مايو/أيار 2011 في باكستان يعد إنجازا مهما لإدارته، ويقول إن أجهزة الأمن في بلاده أصبحت أكثر تيقظا وفعالية في مواجهة الإرهاب.

وبشأن الأوضاع في أفغانستان، فرغم تعهد أوباما بسحب قوات بلاده من هذا البلد، فإنه تخلى عن ذلك، وقرر إبقاء 8400 جندي أميركي في أفغانستان، مؤجلا خططا سابقة لخفض العدد إلى 5500 جندي، وترك قرار الخطوة المقبلة لمن سيخلفه.

الاتفاق النووي الإيراني

يعد البعض الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة “5+1” (الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا) من منجزات السياسية الخارجية لإدارة أوباما، رغم الاعتراضات والانتقادات الداخلية والخارجية لهذا الاتفاق.

ويتضمن الاتفاق -الذي أبرم خلال اجتماع عقد في العاصمة النمساوية فيينا في 14 يوليو/تموز 2015- رفْع العقوبات المفروضة على طهران منذ عقود، ويسمح لها بتصدير واستيراد أسلحة، مقابل منعها من تطوير صواريخ نووية، وقبولها زيارة مواقعها النووية، ويأتي استكمالا لاتفاق لوزان.

غير أن خليفة أوباما دونالد ترمب يعد من أشد المنتقدين للاتفاق النووي الإيراني، ووصفه خلال حملة الانتخابات الأميركية بأنه “كارثة وأسوأ اتفاق تفاوضي على الإطلاق”، كما قال خلال خطاب ألقاه في واشنطن في 21 مارس/آذار 2016 إن الولايات المتحدة سمحت لإيران بالوصول إلى 150 مليار دولار من الأموال المجمدة.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة

2017

حصيلة أوباما: وعود كاذبة وحروب مقنّعة/ صبحي حديدي

حين فرغ الرئيس الأمريكي باراك أوباما من إلقاء خطبة الوداع لشعبه، في شيكاغو، قبل أيام؛ كانت إدارته قد ألقت 26.171 قنبلة، على سبعة بلدان: سوريا، 12.192؛ العراق، 12.095؛ أفغانستان، 1.337؛ ليبيا، 496؛ اليمن، 34؛ الصومال، 14؛ باكستان، 3. لكنه لم يحتسب هذا الرقم ضدّ إنجازاته، ولم يتطرّق إليه نهائياً، بل اعتمد العكس: سَوْقُ كلّ الإشارات، والإيحاءات، بأنه كان رئيس سلام، لا رئيس حرب؛ وأنّ خلق الوظائف، وإصلاح نظام التأمين الصحي، وتصفية أسامة بن لادن، هي الثلاثي الأبرز في منجزه الرئاسي.

والحال أنّ المرء لا ينكر على أوباما أنه، بالفعل، كان رئيس الداخل الأمريكي أكثر بكثير من الخارج العالمي؛ وذاك لم يكن حقّه فحسب، بل لعلّ البعض يساجل، عن صواب، أنه كان واجبه تجاه شعبه. ما لا يجوز نكرانه أيضاً، وفي المقابل، أنّ الرئيس الرابع والأربعين تعامى عن سلسلة وعود كان قد قطعها على نفسه؛ خاصة من موقعه كرجل تغيير رفع شعار «نعم، نستطيع!»، وكذلك لأنه ـ إذْ لا يصحّ إغفال هذا التفصيل، الحاسم ـ أوّل رئيس أفرو ـ أمريكي في تاريخ الولايات المتحدة. فكيف إذا كان قسط من تلك الوعود ينتهي إلى نقيض الصورة ـ الأخلاقية، على الأقلّ ـ التي ظهر عليها أوباما، وبَشّر بها، وقُدّم فيها.

الوعد الأول يتصل بمعتقل غوانتانامو، إذ كان أوباما ـ ومنذ أن استحق، رسمياً، صفة الرئيس المنتخب ـ قد وصف المعتقل بـ»الفصل الحزين في التاريخ الأمريكي»؛ معتبراً أنّ في وسع النظام القضائي الأمريكي أن يستوعب مختلف ملفات المحتجزين في المعتقل، لأنه أصلاً واقع خارج أراضي الولايات المتحدة. بيد أنّ طيّ صفحة هذا «الفصل الحزين» كان يقتضي إغلاق المعتقل، ليس أقلّ؛ وذاك قرار كان يرقى إلى مستوى واحد من أهمّ الاختبارات المبكّرة حول اقتران أفعال أوباما بأقواله أثناء الحملة الانتخابية. لهذا لجأ مساعدو الرئيس المنتخب إلى تسريب معلومات تفيد بأنّ الإدارة الجديدة تعكف على دراسة سلسلة مقترحات: إطلاق سراح البعض، ومثول البعض الآخر أمام محاكم جنائية أمريكية، وإحالة «حالات الخطر العالي» إلى محكمة أمريكية جديدة تتخصص في القضايا الحساسة التي تمسّ الأمن القومي…

لم يتحقق شيء من هذا، عملياً، أو بصفة ملموسة ذات تبعات قانونية يمكن القياس عليها؛ لسبب جوهري أول هو أنّ المعتقل لم يكن محض «فصل حزين»، رغم كلّ ما تثيره شروط الاحتجاز من حزن وأسى وتعاسة، بل كان، ويظلّ في المقام الأوّل، صيغة فاضحة ومعلَنة من بربرية أمريكية: قانونية، وحقوقية، وسياسية، وأخلاقية. وفي وضع المعتقل ضمن هذه الخلفية الأعرض، ثمة عبارة/ مفتاح، كان قد أطلقها الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الابن في تبرير إنشاء هذا المعتقل العسكري، حين أقامته الإدارة في خليج غوانتانامو يوم 11 كانون الثاني (يناير) 2002، إلى جانب حزمة إجراءات أخرى خارجة عن القانون الدولي والقانون الأمريكي ذاته أيضاً، في سياقات ما أسمته بـ «الحرب على الإرهاب». قال بوش، يومئذ: «تذكروا… هؤلاء الأشخاص الموجودون في غوانتنامو قتلة، ولا يشاركوننا نفس القِيَم»…

إنها، إذن، حكاية قيم، فكرية أو سياسية أو ثقافية أو حتى دينية؛ وليست مسألة قوانين مرعية وقضاء مستقلّ ومحاكم عادلة تنظّم شؤون الجريمة والعقاب. وأيّ انتهاك للحقوق الإنسانية والقانونية للأفراد المعتقلين في غوانتانامو مشروع تماماً، في منظار أوّل هو عدم انتماء المحتجَز إلى القيم الأمريكية؛ وأنّ تلك القيم تتمتع ـ في المنظار الأمريكي فقط! ـ بصواب أخلاقي مطلق، وبمنعة قانونية راسخة، فضلاً عن تسلحها بمختلف أنماط السطوة السياسية والعسكرية والاقتصادية. والثابت أنّ إعلان أوباما العزم على إغلاق المعتقل اكتنفته سلسلة من التصريحات المشوشة والمتناقضة، والتي ألقت بظلال الشكّ حول المدى الزمني لاقتران أقواله بالأفعال، لكي لا يذهب المرء أبعد في الظنون.

وهكذا، كان أوباما قد أبدى موافقته على إحالة بعض معتقلي غوانتانامو إلى القضاء العسكري الأمريكي، وليس إلى المحاكم الفدرالية المدنية؛ الأمر الذي ساجلت ضدّه جميع منظمات حقوق الإنسان، لأسباب جلية. وإذْ تحدّث الرئيس الأمريكي عن احتمال براءة الكثيرين من تهمة الإرهاب المنسوبة إليهم (بل ضرب مثلاً من خارج المعتقل: المواطن السوري ـ الكندي ماهر عرار، الذي اعتقلته السلطات الأمريكية في مطار نيويورك، وسلّمته إلى الأجهزة السورية، بتواطؤ من الشرطة الكندية، حيث تعرّض للتعذيب والاعتقال طيلة سنة ونيف، واضطرت الحكومة الكندية إلى الاعتذار منه وإعادة الاعتبار إليه بعد الإفراج عنه)؛ إلا أنّ المثول أمام قاض عسكري أمريكي لن يساعد كثيراً في إظهار البراءة، تماماً كما برهنت محاكمة حمزة البهلول وعمر خضر، على سبيل المثال.

الوعد الثاني الذي قطعه أوباما على نفسه كان الترخيص بنشر ما ستُسمّى «مذكرات التعذيب»، التي صدرت عن كبار مسؤولي وزارة العدل والبنتاغون في الإدارة السابقة؛ خاصة وأنّ ثلاثة كتب كانت قد تناولت الموضوع، على سبيل ارتياد حقائق ذلك الملفّ المشين: كتاب «فريق التعذيب: مذكرات رمسفيلد وخيانة القيم الأمريكية»، للمحامي البريطاني وأستاذ القانون فيليب ساندز؛ وكتاب جميل جعفر وأمريت سينغ، «إدارة التعذيب: سجلّ موثق من واشنطن إلى أبو غريب»؛ وكتاب مايكل راتنر، «محاكمة دونالد رمسفيلد: مقاضاة عن طريق كتاب»، بالتعاون مع مركز الحقوق الدستورية. وكانت هذه المؤلفات تنضم إلى سلسلة الأعمال والتحقيقات الصحافية التي بدأت من سيمور هيرش، ومرّت بأمثال مارك دانر وجين ماير ورون سوزكند وسواهم.

بيد أنّ فظائع «مذكرات التعذيب» الإدارية تلك لم تأت من ألبرتو غونزاليس، الذي كان وزير العدل في إدارة بوش الابن، أو من جاي بايبي وجانيس كاربنسكي أو دونالد رمسفيلد، فحسب؛ بل جاءت من أمثال جون يو، الأكاديمي المنظّر وأستاذ القانون في جامعة كاليفورنيا، الذي زوّد الإدارة بالمسوّغات القانونية للتلاعب على اتفاقية جنيف! الإدارة كانت تعرف، إذن، بدليل التقرير الذي أعدّه العميد أنتونيو م. تاغوبا، وسلّمه إلى البنتاغون، وانطوى على 53 صفحة حافلة بوقائع رهيبة حول واقع السجون العراقية في ظلّ الاحتلال الأمريكي. يقول تاغوبا إنّ الجيش الأمريكي ارتكب أعمال تعذيب «إجرامية، سادية، صاخبة، بذيئة، متلذّذة»؛ يسرد بعضها، هكذا: صبّ السائل الفوسفوري أو الماء البارد على أجساد الموقوفين، الضرب باستخدام عصا المكنسة والكرسي، تهديد الموقوفين الذكور بالاغتصاب، اللواط بالموقوفين عن طريق استخدام المصابيح الكيماوية أو عصا المكنسة، واستخدام الكلاب العسكرية لإخافة الموقوفين وتهديدهم…

لكنّ أوباما ـ نفسه الذي نهض برنامجه الانتخابي الأول على نقيض أجندات سلفه في مسائل عديدة، سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، في صلبها الموازنة بين خيارات الأمن القومي وقيم أمريكا الأخلاقية ـ أصرّ على عدم الذهاب خطوة أبعد، سواء في رفض تعيين قاض مستقلّ للتحقيق في المسؤولية عن «مذكرات التعذيب» تلك؛ أو التذرّع بضرورة الحفاظ على «مبدأ الإجماع» في مسائل الأمن القومي الأمريكي، الأمر الذي تساوى فيه مع معظم الرؤساء الأمريكيين السابقين، وبوش الابن على رأسهم. وتلك كانت أطوار المراوحة في المكان، التي أعقبتها خطوات إلى الوراء بالطبع، كما اقتضت الحال.

وحين تسلّم أوباما جائزة نوبل للسلام، فإنّ قصارى ما انتهت إليه خطبته، هذه الخلاصة: ثمة حروب عادلة، من الطراز الذي تخوضه بلدي في أفغانستان وفي العراق. أو، في صياغة أخرى: لستُ داعية سلام، ولا جنرال حرب، بل… محض رئيس أمريكي نموذجي، وكفى!

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

القدس العربي

مع أوباما: الحبّ من طرف واحد/ حازم صاغية

من يشاهد باراك أوباما يلقي خطابه الأخير في شيكاغو، تلك الوثيقة الرفيعة، لا سيّما حين تصدر عن سياسيّ، يكظم غضبه حيال من سيغدو بعد أيّام «سابقاً»، فالمُشاهد المفترض يتذكّر أنّ سياسيّي أيّامنا لا يقولون إلاّ التفاهات، وأنّ بديل أوباما الراهن ليس إلاّ ملك التفاهة دونالد ترامب. والمُشاهد هذا لا يملك إلاّ أن يقارن قيم واحدهما بقيم الآخر، وبلاغة السابق ببذاءة الجديد وتهافته الطفليّ، وأنّ أميركا «الواحدة» بالتالي وهْمٌ محض.

ويصعب ألاّ تستعاد الحقيقة الهائلة التي تجسّدت في أوباما، والتي هي وصول أوّل أسود ومن أصول مسلمة إلى رئاسة الولايات المتّحدة. هذه الحقيقة التي ابتُذلت لكثرة تداولها، لا يحول ابتذال تردادها دون توكيد أهميّتها على صعيد القيم. إنّها سابقة كبرى سيعطّل ترامب استخدامها وتفعيلها، لكنّ أيّ مستقبل واعد لا بدّ أن يرتكز إليها وينطلق منها. والأمر نفسه يصحّ في القيم التي دافع أوباما عن كونيّتها: الحرّيّة، المساواة، الحقّ في الاختلاف… والتي هي أيضاً ستكون عرضة للهجمة الترامبيّة.

والحال أنّ من يشارك أوباما قيمه ويخالف سياساته، يحسّ بأنّه على شيء من القلق والصراع مع ذاته. فأن يكون واحدنا على نزاع مع الأوباميّة هو عكس أن يكون في نزاع مع الترامبيّة. الحالة الأولى سبب اكتئاب. الحالة الثانية مصدر شعور بالصحّيّة والنشاط الذي تستدعيه. فهناك رغبة في أن يكون أوباما معك في السياسة، كما في القيم، وأن تكون أنت معه. أمّا ترامب، فالعقل والعاطفة والأخلاق تحملك على التقاطه بأطراف الأصابع كي ترميه في أقرب حفرة.

إعلان هذه النوايا والرغبات لا يحلّ المشكلة طبعاً. فأوباما خذل الكثيرين من ديموقراطيّي العالم ما بين سوريّة وأوكرانيا، وهذا ما تسبّب بدم كثير، فضلاً عن إتاحته لدول كروسيا بوتين وإيران خامنئي، لا تحمل من القيم إلاّ بعض أشدّها تخلّفاً، أن تنشر نفوذها وتوسّعه.

لكنْ مقابل إنجازات داخليّة، كإنهاض الاقتصاد من عثار أزمة 2008، والتأمين الصحّـيّ أو «أوباما كير»، وفرض المسألة البيئيّة على جدول أعمال بلاده، ومن ثمّ العالم… سادت نظرة إلى الكون هي التي تستدعي النقاش معها. ذاك أنّ ما يعتبره أوباما إنجازات في السياسة الخارجيّة، أي الانفتاح على كوبا وتوقيع الاتّفاق النوويّ مع إيران وقتل أسامة بن لادن، إنّما ينتظمها خطّ واحد هو سحب أميركا من العنف. ما خلا ذلك، يكون التورّط في العالم تورّطاً مكلفاً جدّاً في مشكلات لا تقبل العلاج. حتّى الأعمال الحربيّة التي تنفّذها في غير بلد طائرات أميركيّة من غير طيّار تندرج، عنده، في حماية الداخل من الإرهاب، فالعالم لا يساوي إلاّ مشكلاته المستعصية، أمّا التدخّلات الأميركيّة السابقة فمن أسباب تحوّل المشكلات مشكلات لا علاج لها.

وهذه، أقلّه في أميركا ورأيها العامّ، مسألة حسّاسة، من عناوينها المؤرّقة فيتنام والعراق وما تقوله إحدى السرديّات عن دور سياسات التدخّل السابقة في نشأة «القاعدة» وجريمة 11/9، ثمّ ولادة «داعش»… وهناك العداء الواسع في العالم للتدخّل الأميركيّ، مقابل صمت من يطلبون التدخّل، أو أقلّه حرجهم، حيال المجاهرة بذلك. وهذا فضلاً عن تقليد انعزاليّ عريق، يميناً ويساراً في أميركا. والاتّجاه هذا عزّزته عندنا إغراءات انجرافنا في حروب أهليّة، وقوّة تنظيماتنا الإسلاميّة الراديكاليّة، وعجز القوى التي يُعوَّل عليها عن مواجهة تلك التنظيمات، وما آلت إليه ليبيا التي تحوّلت مادّة سجاليّة حارّة في النقاش الأميركيّ…

إلاّ أنّ العالم الذي انسحب منه أوباما مليء بالأشرار الأقوياء الذين لا تنفع معهم سياسات «القوّة الناعمة». وهذا يوحي أنّ الجمع بين تصوّر كونيّ للقيم واستراتيجيّة للسياسة مستمدّة من نظام الدولة– الأمّة، ليس دواء ناجعاً. إنّه لا يُنجد القيم ولا يصدّ الأشرار خارج الحدود. وحين تكون الدولة المعنيّة أميركا، بقوّتها وتأثيرها المعلومين، لا تعود النتيجة تقتصر على نفوذ روسيّ وإيرانيّ في الخارج. فالداخل يمكن، هو نفسه، أن يتعرّض لعدوى الخارج. هكذا يصعد في أميركا ذاتها… دونالد ترامب، وتغدو الإنجازات الأوباميّة نفسها، في الاقتصاد والطبابة وسواهما، عرضة للتعطيل والإبطال! فكأنّهم حين تنسحب أميركا من أمامهم يلحقون بها إلى أميركا نفسها، والتدخّل الروسيّ في الانتخابات الرئاسيّة الأخيرة مثل فاضح.

لقد أحببنا أوباما ولم يحبّنا. لكنّه أيضاً صغّر بلده في العالم، فلم يُحبّ نفسه في النهاية، ولا أميركاه. تركنا، وترك نفسه، في مواجهة بوتين وخامنئي والأسد، وفوقهم ترامب.

الحياة

في وداع باراك أوباما…/ وائل السواح

أيام قليلة وتحطّ طائرة مروحية في البيت البيض لتقل الرئيس «السابق» باراك أوباما وعائلته إلى مكان ما من العالم. سيتذكره الأميركيون وغيرهم من شعوب بمشاعر متضاربة جداً.

معظم الأميركيين سيتذكرون رئيسهم «السابق» بالخير، وسيذكرون أن الاقتصاد تعافى من الهزة العنيفة التي حدثت في 2008، وأن الوظائف في أميركا كانت في تصاعد مستمر ومن دون أي توقف لمدة 57 شهراً. سيتذكرون أنه منذ أوائل 2010 تم إيجاد نحو 16 مليون وظيفة جديدة، وارتفعت الأجور بنسبة 3 بالمئة هذا العام عن العام الفائت.

نحو 20 مليون أميركي، بينهم العبد الفقير، سيشعرون بالامتنان لأوباما بسبب خطته الصحية، «أوباما كير» التي ساعدتهم على الحصول على تأمين صحي بمبالغ يقدرون عليها، وأنقذت كثيرين منهم من آلام وأمراض، بل حافظت على حياة بعضهم من المصابين بأمراض خطيرة، ما كانوا يحلمون بمعالجتها من دون خطة أوباما الصحية.

وسيتذكر الليبراليون الأميركيون، بفخر ربما، أنهم هم من انتخب أول رئيس أسود في تاريخ البلاد، وكذلك سيشعر الأميركيون الأفارقة واللاتينيون والمسلمون. ستتذكر النساء أن أوباما حصّن لهن مواقعهن في العمل وصان الحق في الإجهاض، وسيتذكر الليبراليون بفخر التسهيلات التي حصلت عليها الفئات المهمشة والمثليون الجنسيون في عهد الرئيس «السابق». أما الأميركيون المسلمون فيتذكرون أن أوباما كان يدافع عنهم وعن دينهم في كل مرة يخلط فيها المتطرفون بين الإرهاب والإسلام ويربطون بين الإرهابيين والمسلمين في شكل تلقائي. ولن ينسى الموظفون الحكوميون قرارات أوباما برفع أجورهم لمساواتهم بنظرائهم في القطاع الخاص.

بيد أن كثيرين منا في المقابل لن يشعروا بكبير أسف على رحيل باراك أوباما. فالسوريون لن يغفروا له موقفه المتذبذب وغير الواضح من قضيتهم. ولم يغفروا له تسليم بلادهم للروس والإيرانيين لقمة سائغة. وهم يعتقدون أن الرئيس أوباما في أحسن الأحوال رئيس ضعيف لا لون له ولا شخصية، ولكن بعضهم يعتقد أنه شخص شرير ساهم عن عمد في تدمير سورية وتشريد شعبها وإبقاء ديكتاتورها في سدة الحكم.

سيتذكر سوريون كثيرون الخطوط الحمر التي رسمها للرئيس بشار الأسد، خطاً بعد خط بعد خط، وهو يراقب الأسد يجتازها واحداً بعد واحد، ليعيد (وهو الذي يحتل أهم منصب في العالم) رسم خط جديد.

لكن ليس السوريون وحدهم، فثمة في العالم من يعتقد أن أوباما أول رئيس أميركي يكسر شوكة الولايات المتحدة كأعظم قوة في التاريخ أمام الحكومة الروسية، التي احتلت كل شبر تراجع الأميركيون فيه في غير مكان في العالم وبخاصة سورية وأوكرانيا. وسيرتبط اسمه طويلاً بأنه الرئيس الذي انتهك الروس في عهده خوادم الحزب الديموقراطي وحصلوا على معلومات شديدة الحساسية، مرروها إلى ويكيليكس، ما ساهم في خسارة مرشحة الحزب للرئاسة هيلاري كلينتون.

بيد أن أسوأ وداع لأوباما سيكون عندما يحل محله في البيت الأبيض عنصري وكاره للنساء والملونين والمسلمين، يهتم بثروته أكثر من اهتمامه بوطنه، هو دونالد ترامب. وبينما يودع أوباما منصبه بنسبة 57 بالمئة من الشعبية (وهي نسبة كبيرة في بلد ديموقراطي لرئيس مغادر)، يستقبل ترامب المكتب البيضاوي بنسبة 32 بالمئة في أدنى مستوى شعبي له منذ بداية حملته الانتخابية في العام الفائت. ولكن بغض الطرف عن هذه النسبة، فالرجل يأتي وفي قلبه غل على انتصاره الذي يشبه الهزيمة: فهو حصل على ثلاثة ملايين صوت تقريباً أقل من منافسته، وسيأتي إلى البيت البيض وقلة من وسائل الإعلام وقادة الرأي ومؤسسات الحريات المدنية يكنون له احتراماً حقيقياً.

سيأتي الرجل وبيده قلم وممحاة. بممحاته يستطيع أن يمحو الكثير من الإرث الذي سيتركه أوباما، وبالقلم سيوقع كثيراً من الأوامر الرئاسية والقوانين التي من شأنها أن تجعل من إصلاحات أوباما الاقتصادية والاجتماعية أثراً بعد عين، كما وعد نائب الرئيس المنتخب قبل فترة.

وهو حتى قبل أن يحصل على هذا القلم تغزّل بالعدو وانتقد مبدأ تناقض المصالح وتنمّر على خصومه ورمى بعرض البحر بالنصائح المتوازنة التي قدمها له الموظفون العموميون ورؤساء الأجهزة الأمنية في بلاده. وعين صهره جاريد كوشنر كبير مستشاري البيت البيض، مهملاً قانوناً يتعلق بالمحاباة سُن بعد قيام الرئيس جون كينيدي بتعيين شقيقه روبرت في منصب وزير العدل، يمنع أي رئيس اميركي من تعيين قريب له في منصب بارز. ولا أعلم أي نصيحة سيقدمها مستثمر عقارات شاب لمستثمر عقارات عجوز في شؤون الساسة الداخلية والخارجية ومجلس الأمن والعلاقات مع حلف الناتو.

لكن كوشنر ليس استثناء، فوزير خارجية ترامب سيكون أيضاً حوتاً كبيراً، فهو ريكس تيليرسون الرئيس التنفيذي السابق لشركة «إكسون» الأميركية للنفط، والذي تقاضى 180 مليون دولار فقط لإنهاء علاقته المالية بالشركة، لكي يضمن عدم تضارب المصالح بين منصبه الجديد وعمله السابق في الشركة. ومرة أخرى، لا أريد أن أفكر كيف سيقود رجل كتيليرسون الديبلوماسية الدولية.

بعد أيام سيغادر البيت البيض رئيس ليبرالي، ليس بقوة روزفلت ولا بدهاء كلينتون، ولكنه رئيس أنقذ اقتصاد بلاده ودفعها خطوات إلى الأمام على الصعيد الاجتماعي. في المقابل، سيدخل البيت البيض رئيس قيل له إن الروس قد قرصنوا معلومات أميركية حساسة، فكان جوابه: «صحيح، لكن ليس الروس وحدهم من يفعل ذلك»!

بعد أيام يغادر أوباما، وسيغادر بعده هولاند، وقد سبقه كاميرون، وليس مصير مركل مضموناً بعد. أما في دمشق فلا يزال الديكتاتور قاعداً على براميله، ولا مؤشر على رحيله قريباً.

* كاتب سوري

الحياة

تبييض البيت الأبيض/ مصطفى زين

عندما انتخب باراك أوباما للمرة الأولى اعتقدنا بأن التطور الاجتماعي الداخلي أنقذ أميركا من تاريخها العنصري. توقعنا أن يتجه الأميركيون إلى المصالحة مع المهاجرين «الملونين»، القدامى والجدد، وإلى المصالحة مع الخارج والتخلي عن جنون العظمة (ميغالومانيا)، عزز هذا الاعتقاد منح الرئيس ذي الأصول الأفريقية جائزة نوبل قبل أن يقيم في البيت الأبيض، كونه مطلعاً على الثقافات الأخرى، خصوصاً أن أصوله إسلامية، وقرر الانسحاب من العراق وأفغانستان ليمحو مآثر جورج بوش. استبشر كثيرون خيراً بأنه سيرسي سياسة أكثر عقلانية. وأوحى خطاباه في القاهرة وفي إسطنبول بأن واشنطن بدأت تشفى من الإسلاموفوبيا.

لكن لم تمر بضع سنوات على وجوده في البيت الأبيض حتى تبين أن كل تلك الآمال مجرد أوهام وأن المؤسسة أقوى من أي رئيس مهما كان مثقفاً وصاحب رؤيا. فعاد المتفائلون به إلى مقارنته مع كوندوليسا رايس التي كشفت عن بياض (بالمعنى السياسي) يضاهي بياض أي من المحافظين الجدد الذين قادوا بوش الابن ورسموا سياساته العنصرية التي أسفرت عن انتشار الإرهاب في العالم، خصوصاً في الشرق الأوسط. ضحك أوباما علينا وعلى نفسه حين قرر قيادة الحرب على ليبيا «من الخلف»، ثم عاد لينخرط عملياً في الحروب العراقية والسورية تحت شعار «محاربة الإرهاب»، وحماية إسرائيل التي منحها قبل مغادرته الرئاسة بأسابيع قليلة 38 بليون دولار، مشدداً على التحالف العنصري القديم الجديد مع الدولة العبرية، على رغم الإهانات التي وجهها إليه نتانياهو، معتمداً على قوته في الكونغرس.

هذا بعض من مسيرة أوباما منذ وصوله إلى الرئاسة في واشنطن. مسيرة تؤكد أن المؤسسة البيضاء ذات التاريخ الطويل من الحروب العنصرية في الداخل والخارج، ما زالت راسخة لا يغيرها مثقف أسود أو أبيض مهما كانت ثقافته رفيعة ونواياه سليمة. فقد يسبق الفرد المجتمع في رؤاه وتطلعاته ويتطور في سرعة أكثر. لكن سرعان ما تخضعه القوى المتخلفة، خصوصاً إذا كان يتطلع إلى قيادة هذا المجتمع سياسياً.

أوباما المثقف اليساري (بالمقياس الأميركي) تحول من حامل راية التغيير إلى خاضع للوبيات. في الداخل تراجع عن مواجهة لوبي السلاح والنفط. وفي الخارج بدأ يتحدث لغة الاستعمار القديم، فـ «تحالف» مع «الإخوان المسلمين». وبدأ ينظّر في الإسلام السياسي السني والشيعي، ويصنف الإرهابيين معتدلين ومتطرفين، تماماً مثل ورثة الإمبراطوريتين الفرنسية والبريطانية. ولم يكن توقيعه الاتفاق النووي مع إيران سوى جزء من هذه السياسة.

باختصار خضع أوباما لشروط اللعبة السياسية الأميركية. لكن على رغم ذلك لم ينجح في قيادة حزبه للفوز بالرئاسة، فمنافسه ينتمي أكثر إلى الثقافة البيضاء التي تستعيد قوتها في الولايات المتحدة وأوروبا، ثقافة أنتجت حربين عالميتين مدمرتين.

يؤكد ذلك انتخاب الأميركيين دونالد ترامب، وهو أكثر تمثيلاً لهذه الثقافة ورمز اليمين المتطرف الغبي الذي رفع شعار «عظمة أميركا». رجل الأعمال الناجح يختار وزراء ومساعدين ومسؤولين لاستعادة هذه العظمة، محملاً المهاجرين مسؤولية إضعافها، ويقرر بناء جدار على الحدود مع المكسيك. ويعد بإلغاء معظم ما أنجزه سلفه مثل الاتفاق مع إيران وكوبا، والضمان الصحي.

لم يكن أوباما أبيض بما يكفي في رأي غالبية الأميركيين. استمراره في تعزيز المؤسسة البيضاء، أو الدولة العميقة، لم يغير النظرة إليه. مواصلته حروب جورج بوش بأساليب أخرى أكثر حرصاً على حياة العسكريين ألصقت به تهمة المتردد الخائف. التأمين الصحي للملايين حوّله إلى مناصر للسود باعتبارهم الأكثر فقراً. زعم «تزوير» شهادة ميلاده لاحقه خلال حملته الانتخابية وبعدها. حتى اسم أبيه (حسين) شكل مأخذاً وتهمة. ثقافته الرفيعة وخطبه «الشكسبيرية» أصبحت أحد عيوبه، ومحل تندر في المقاهي والبارات باعتبارها تعالياً على الجهلة البيض.

لا هم لترامب، منذ بدأ حملته الانتخابية وفوزه سوى تبييض البيت الأبيض.

الحياة