قاتل الحيوات… والحيوانات/ روجيه عوطة

“تغرورقُ عيناكَ، يا هادئاً ترى الذي ترى، وتكفيكَ من الأبدِ قضمةٌ واحدةٌ”

(سليم بركات في تعريف الحمار)

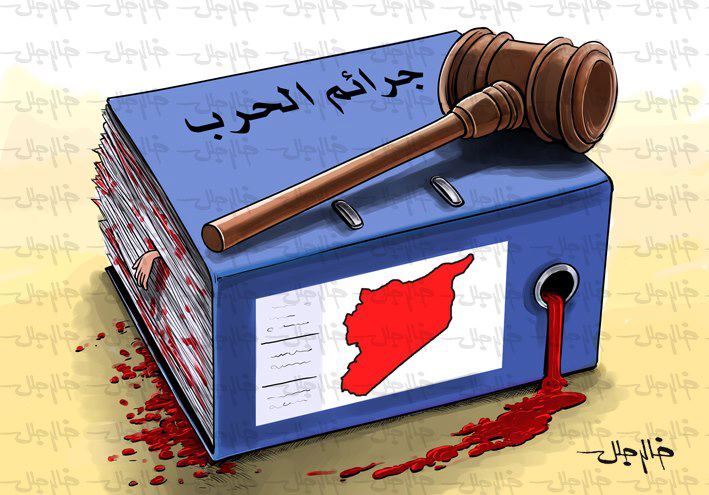

بعد توطئة سلسلة “نثور بلا ثورة“، جاءت الحلقة الأولى عن القتلى في سوريا، والثانية عن العلاقة بين نظام الأبد ودولة البقاء والفارين في أرض الموت، والثالثة عن تقاطع الخطابين الممانع واللاممانع حول حادثة “أبو صقار“، و هنا الرابعة عن قتل “الإنسان” الأسد للحيوانات

من المعروف أن النظام في سوريا يستند إلى نعت حيواني لوصف البلاد، عاطفاً إياه على اسم العائلة الحاكمة، ولوصف الناس في غرف التحقيق. ففي معتقلات “سوريا الأسد”، وحجر تعذيبها، عبارة رائجة، يرددها المحقق على مسامع الموقوفين، منتزعاً منهم الاعترافات: “قرّ ولك حيوان”. وهذه العبارة سرعان ما صار المرء يسمعها في فيديوهات القتل المنشورة على “يوتيوب”، بحيث يقف الجندي فوق جسد أحد الثائرين، مستخدماً أسماء الحيوانات أو أنواعها كي يصفه، في حين لا يتوقف عن ضربه حتى إعدامه: “بدك الحرية يا كلب، شو ناقصكم يا حشرة”.

فمن ناحية، رُبطت سوريا بـ”الأسد”، كدليل على قوة السلطة فيها وبطشها، وكرمز إلى “ممانعتها ومقاومتها”، ومن ناحية أخرى، توجه “الأسد” نفسه نحو الناس بأوصاف حيوانية. وذلك، على أساس خطاب شائع، يرفع من قيمة الإنسان على الحيوان، وبالتالي، لاستحقار الأول يجري تشبيهه بالثاني، كإشارة إلى فقدانه ملكات “إنسانية” محددة، كالعقل واللغة والتاريخ… وإلى اكتفائه بالغرائز والعواطف والحاجات، التي لا يكف الخطاب ذاته عن الإستهانة بها، وتصنيفها في مسلك “الشر الحيواني” المتعارض مع مسلك “الخير الإنساني”.

بالطبع، هذا الخطاب لا يمثله نظام البعث فحسب، بل إنه ذائع عالمياً ومعتمد بدرجات متفاوتة، كطريق إلى مصانع التدجين، ومسالخه، بالفضل عن حضوره بين مربي الحيوانات الأهلية، ومروضيها منزلياً وحدائقياً، وبين منظمات “حقوقها”، التي تنظر إليها بعين الشفقة، بسبب أنها كائنات ناقصة مقارنة بـ”الإنسان”. إلا أن للنظام البعثي قصة أخرى مع الحيوانات بعد اندلاع الثورة في سوريا، وقد انتبه إليها الفارون من الأبد في تصويراتهم المتحركة، دون أن يعيرها أحدٌ غيرهم أي اهتمام. فالمجازر تُرتكب بحق الناس، ولا مجال، أمام هذا الواقع الدموي، الإكتراث لمصائر الحيوانات، بمعنى آخر، ما دام الإنسان يُقتل بكل سهولة، على رغم من قيمته العالية، فلا ينفع البحث في قتل الحيوان، الذي يُعدّ أقل شأناً منه. وهنا، نافل القول أن هذا التقسيم القيَّمي يشكل جزءاً من خطاب الثنائيات، الخير\ الشر، الإنسان\ الحيوان، العقل\ الغريزة إلخ. لكن، ما يستدعي التساؤل حوله، وطرحه كإشكالية بالبعيد من شرعة “حقوق الحيوان”، وبالقريب من سياسة ما يُعتبر “دنيء”، أو “لا يستحق الذكر”، هو: ما الذي يدفع النظام إلى قتل الحيوانات، وإردائها أشلاء بالرصاص والصواريخ، تماماً مثلما يغتال البشر، ويبيدهم؟ لماذا ينظر “الأسد” إلى الحيوانات على أنهم أعداء أيضاً؟

في المختبر وخارجه

عندما يصف المحقق الموقوف بـ”الحيوان”، لا يرغب في إهانته، والحطّ من قيمته فحسب، بل إنه يريد، وباستعماله أمر “الإقرار”، أن ينتزع منه اعترافاً بأن فعله، أي الخروج من الأبد وعليه، لم تسببه سوى عاهة “حيوانية”، أو آفة “شريرة”، اعترضته، ومن ثم أوقعته في فخ “المؤامرة على البلاد”. ومن خلال التعذيب، يبغي المحقق مكافحة العاهة، واقتلاع الآفة، كما يعيد إنتاجهما كدافع للإنتفاض على النظام، الذي يرغم الموقوف على الإقرار بـ”إنسانيته” و”خيره”. تالياً، النظام هو “الإنسان”، أما الثائر عليه، فقد أصيب بـ”الحيونة الشريرة”، وهذا ما دفعه إلى التمرد.

بعبارة أخرى، يقول المحقق للموقوف: “قر بأن النظام هو الإنسان، مدّك بالعقل واللغة والتاريخ، غير أن الحيونة أصابتك، وهي سبب فعلك الشرير، وها أنا أعذبك كي تعترف بذلك، ولقتل حيوانيتك، وإعادتك كائناً إنسانياً”. وبالطبع، يبالي النظام بإنتاج “الحيونة”، كسبب للخروج عليه، من أجل القضاء على “المصابين بها”، ولتكريس “إنسانيته” بكل مكوناتها. فهو ينتج ثنائية الإنسان\ الحيوان من جديد، ويحصر طرفها الأول به، والثاني بالثائرين، الذين يعتبرهم غير موجودين، لكنهم، حين يلقي القبض عليهم، ينظر إليهم كحيوانات.

هذا، ما يحول المعتقل البعثي إلى مختبرٍ، داخله، تُنتزع الإقرارات بمشروعية “علم” النظام، كما تُقتلع الأجوبة على أسئلته حيال “إنسانيته”. وذلك، في سبيل واحد، يُجرعليه المعتقل، أو “حيوان الإختبار”، نحو القتل، أو نحو عودته إلى الأبد، حيث يرجع “إنساناً” بحسب معيار الأسد. فهو داخل المختبر محكوم بـ”الإنسان”، الذي يكرسه تحت التعذيب، وخارجه، محكوم بالأسد، الذي سمّى البلاد “عرين المقاومة”. إذاً، النظام يضبط “الإنسانية” و”الحيوانية” على حد سواء، فمرةً هو “الإنسان”، الذي يجبر المعتقلين في المختبر على شرعنة عقله، ومرة ً هو “الحيوان”، الذي يكره المعتقلين في “سوريا الأسد” على الخضوع له. وفي الحالتين، ينفي، على أساس سلوكه الخطابي، آدمية الناس، كما يلغي حيوانيتهم أيضاً، بعد تكبيل الوجهتين ثنائياً.

النظام يسحق حيوات الناس بالتأكيد، لكن، كيف؟ باحتكاره الخير والشر، الإنسانية والحيوانية، وهذا، ما دأب عليه طويلاً في المستويات كافة. إذ يستطيع، على سبيل المثال، أن يكون استبدادياً وديمقراطياً، علمانياً وفئوياً، إشتراكياً ورأسمالياً، مقاوماً وحريصاً على جبهة الجولان، يمحي الداخل بالخارج، والعكس صحيح. باختصار، هو قادر على أن يكون ممانعاً ولاممانعاً، أسداً وإنساناً في الوقت نفسه. ويساعده، في تحوله هذا، أن الثنائية ليست منشقة عن الآحادية، لا سيما حين يرتبطان بالارتكاز على المخاتلة والخبث، التي يمتهن النظام ممارستهما، أكان في الإعلام، أو في مخاطبة الآخر الدولي، وإثارة ما في أنظمته منه.

على ذلك، لا يواجه البعث الأسدي بخطاب “الإنسان”، الذي يحتكره داخل المختبر، “الرئيس عملكم ناس يا كلب”، أو بالمقلب الآخر منه، أي خطاب “الحيوان”، الذي يتحكم به خارج المعتقل، “نحن أسود ونسور بشار الأسد”. ثمة تحدٍ في إيجاد أسلحة أخرى للإطاحة به، ومغادرة “سوريا الأسد”، الخطوة الأولى لإبتكارها هو التفلت من “الخير الإنساني” و”الشر الحيواني”، من الخطاب الرافع من قيمة “الإنسان” على حساب “الحيوان”، أو المساوي بينهما، فلكل طرف عوالمه، الذي لا يمكن مقارنتها بعوالم الآخر، أو الحكم عليها بـ”العقلانية” أو “البهيمية”، تمهيداً لقتل أصحابها.

الفرار من الأبد خلخل مفهوم الإنسان، مثلما هز علاقته مع الحيوان، وقد يدخل الإثنان في أطوار تأليفية جديدة، لا تمت للقديمة بصلة. فإنسان الفرار انشق عن “إنسان الأبد”، الذي يقتل الحيوانات في الكثير من المناطق في سوريا، مثلما يعذب البشر، بوصفه أسداً، في المعتقلات- المختبرات. نحن، كآدميين، إلى جانب الحيوانات، نواجه إنسان النظام وحيوانه.

أسدية مؤنسنة

في تلك الجملة الشهيرة، “أنا إنسان ماني حيوان”، التي أطلقها محمد أحمد عبد الوهاب أمام الكاميرا، بدا كأنه يرد على عبارة المحقق في معتقلات البعث، “قر ولك حيوان”. وفي حال الربط بينهما، من الممكن القول أن الأولى شقلبت الاستراتيجية، التي يعتمدها نظام الثانية، كـ”إنسان” داخل المختبر، و”أسد” خارجه، إذ أن المحقق يجد وجد نفسه أمام “إنسان” آخر في غرفة التعذيب، يرفض أن يوصف بـ”الحيوان”. لقد كان هذا الإعتراض الثوري حينها بمثابة فعل مستحيل، وقد أنجزه عبد الوهاب، لكن، البعث سرعان ما تلقفه من خلال التوجه نحو قتل الحيوانات نفسها، كما لو أنه يقول لمحمد أحمد: “أنت فررت من المختبر، لكنك، لن تسلم من مجزرتي، أكنت آدمياً أو بهيمياً”.

بالتالي، فقد النظام سيطرته على المعتقل، الذي كان يعتبره “حيواناً”، ويأمره بالإقرار، وظل على نظرته هذه بعد فراره، ما دفعه إلى تغيير استراتيجيته، أو لنقل توحيده. فهو الآن “الإنسان” الذي يعذب “الحيوانات” خارج المختبر دون أن يتوقف عن التنكيل بها داخله. “أنا الإنسان” يقول النظام، ويكمل “سأنال منكم، بشراً أو حيوانات، فجميعكم، بالنسبة إليّ، مجرد بهائم لا قيمة لكم”. أما، أسديته، فقد “أنسنها” بمعاييره، لتصبح عنيفة ً أكثر في بلدٍ، حوله بطوله وعرضه إلى مسلخ اختباره.

هذا، وما كاد النظام يركن إلى استراتيجيته الجديدة حتى سربت إحدى الرسائل الإلكترونية، التي بعثت بها المستشارة هديل العلي إلى رئيسها بشار الأسد، ملقبةً إياه بـ”البطة”، التي انتشرت، كلقب، في نكات ومظاهرات السوريين، مانعين “الأسد” من التحول إلى “إنسان مستأسد”، وساخرين منه: “أسد علينا، وبطة عند هديل”. إلا أن النظام واصل قتله كـ”إنسان”، كـ”قائد المختبر”، وراح “يتأنسن” أكثر، ويغالي في بطشه بحق من يعتبرهم كائنات “بهيمية” من بشر وحيوانات.

انتشر فيديو “مجزرة الحمير”، الذي صوره واحد من “جنود الأسد”، وقد شكل صدمة للفارين من الأبد، إذ تساءل الكثيرون منهم عن سبب قتل الحيوانات، وإبادتها. والإستفهام هذا، يطرح في كل مرة، يرتكب النظام مجزرة بحق الحيوانات، على اختلاف أنواعها، من أبقار وأغنام إلى قطط وعصافير وبغال وغيرها. طبعاً، عندما يقتل النظام هذه الحيوانات، يتوجه إليها على متن خطاب “الطبيعة الإنسانية”، أي كإنسان، ككائن عاقل وناطق، قيمته أعلى من قيمة تلك “البهائم”، التي، بحسب خطابه، لا تتكلم، لكنها، وهذا الأهم بالنسبة له، لا تتألم. فبإمكانه أن يبيد الكثير من الحيوانات، لأنها لا تتوجع، أو تعبّر عن معاناتها، وهذه صورته عن محكوميه بشكل عام، الذين عندما خرجوا عليه، شككت الممانعة وسألتهم “لماذا الآن؟”، أي “لماذا تألمتم مع أنكم بهائم؟”، كما عاتبتهم اللاممانعة بـ”لماذا تأخرتم حتى اليوم؟”، أو “لماذا لم تتألموا البارحة، لماذا كنتم بهائم؟”. فلا شك أن خطاب “الطبيعة الإنسانية” حاضر بعنفه وقساوته في عقل الممانعة، وعقل اللاممانعة على حد السواء.

ثمة أسباب مختلفة، تدفع النظام إلى قتل الحيوانات. أولها، أنه يريد التأكيد على “طبيعته الإنسانية”، ذاهباً بها إلى الطرف الأبعد، عطفاً على نظرته إلى الحيوان كـ”بهيمة” لا عقل لها أو لغة، وربطاً بأزمة هويته كـ”أسد” و”عالم مختبر” في الوقت نفسه. ثانيها، أنه، بعد أن فرّ ما كان يعتبرهم “حيوانات مختبر” من معتقله، لم يعد يميِّز بين البشر والحيوانات، فهو وحده “الإنسان” الأرفع قيمة بينهم، ويحق له السيطرة عليهم في كل أرضه. ثالثها، أن الحيوان يساعد الآدمي في البقاء على قيد الحياة، بتحوله إلى طعام له، مثله في ذلك مثل العشب، الذي أكله الكثيرون لسدّ جوعهم المتفاقم نتيجة الحصار، وعدم وصول “المساعدات الإنسانية” إليهم.

بالإضافة، إلى أن الحيوان، وبعيداً من خطاب الإنسانية واللاإنسانية، قد يعين على فتح سياق ثوري، يكون حاضراً داخله ككائن قادر على تحمل الأحداث، والاستناد إلى ممكنه، أو إلى صيرورته، من أجل خوضها، والتجريب فيها بالحركة، بالمغامرة، البحث المفتوح عن معاني جديدة، غير مقيدة بالثنائيات أو الآحاديات الهوياتية وغيرها. فالحيوان ليس كائناً بلا “عقل”، كما أن غريزته، التي تُذم أو تُستعمل للدلالة على أقصى درجات “الإنسانية”، أي ارتكاب المجازر والإبادات، ليست “غير منظمة” أو “بليدة”، وهنا، لا بد من ذكر ما كتبه بوريس سيرولنيك حول أن “اليوم الذي نفهم فيه أن الفكر موجود عند الحيوانات، سنموت من استحياء اعتقالها في الحدائق، أو إهانتها بضحكاتنا”. لقد قتل النظام الحيوانات، ولا يزال، كي يقضي على أي إمكان حيواتي، يصنعه البشر معها. ذلك، بالبعيد من التشبه بها، أو تقليدها، أو أنسنتها، تماماً مثلما تفعل “داعش” بالأبقار حين تأمر بتغطية أثدائها خوفاً من إغوائها، كما لو أنها “كائنات نسائية”، هي، بحسب “الدولة”، كائنات تفتقر إلى “العقل”، و”تثير الفتنة”. فالبشر، في سياقات أحداثهم، قد يصنعون إمكاناتهم بخوض الصيرورات الحيوانية، التي تمكنهم من خلق ذوات جديدة، متفلتة من الأبد نهائياً، كما تدعوهم إلى ابتكار علاقة جديدة مع الحيوانات، لا تستند إلى معايير “عقل” المسالخ، أو “علم” المختبرات.

“أنا الإنسان” يردد النظام، حين يقتل البشر والحيوانات، “أنت قاتل بإنسانيتك”، يقول الآدميون بهروبهم، وتعبّر الحيوانات عن ذلك أيضاً باستمرارها في الحياة على الرغم من معاناتها. “هل تتألم الحيوانات؟”، سأل الفيلسوف جرمي بنتام، “لا” تجيب الممانعة، “الأهم هو الإنسان”، تجيب اللاممانعة… لكن، صورة واحدة، يحمل فيه أحد الأولاد طائراً مقتولاً في كف يده، تؤكد: “نعم يتألم، وقدرته على الإحتمال هائلة”. لقد صاره الطفل، وفرّ من خلال صيرورته، عبر وجهه الناطق بالوجع. وفي هذا المطاف، الحيوان هو من فتح باب المسلخ للبشري، وليس العكس، هو الذي حرره من الأسد، من “إنسانه”، ونظامه، وطبيعته. من هنا، تبدأ السياسة.

الحلقة المقبلة: سياسات الفرار وجغرافيته

المدن