كيف يفكر مثقفون سوريون في الداخل؟/ ابرهيم الزيدي

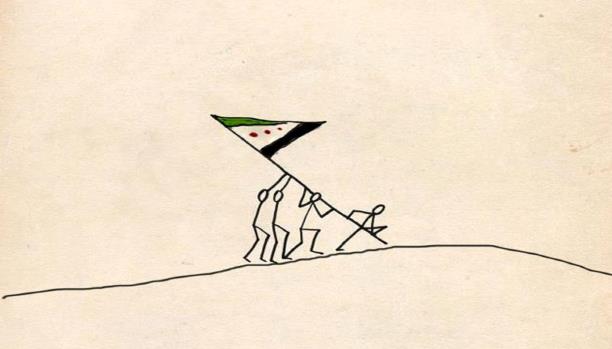

أعرف أن الأمل يقع في النفس كالإيمان، وأن الألم، إذا عاد إلى جذره اللغوي، فسيجد الأمل في انتظاره. بين هذين الحدّين الوجوديين، يعيش شعراء وكتّاب ومثقفون سوريون. لقد علّقوا في عيون سوريتهم، كما تعلق الدمعة: “لا العين تشربها ولا الأجفان تذرفها”.

بذريعة الفن والأدب، تحدثنا عن الوطن الذي تحوّل حلما، وعن الحلم الذي تحول كابوسا، والكابوس الذي أصبح هاجسا يوميا. لسنا على يقين من أن أحدا منهم لا يعرف ماذا يجري، لكننا على ثقة تامة، بأن كلاً منهم سيوارب جزءا من الحقيقة، أو أنه سيغلّفها بالعموميات. فالماضي لا يزال حاضرا في الأذهان، والحاضر قاتم، والمستقبل مجهول. بعضهم اعتذر بنزق العارف: “ليس لديَّ رغبة بالكتابة عن هذه البلاد الكذّابة. كلما كتبنا لها، بها، وعنها، وإليها، صارت اسوأ. الصمت افضل”. ثمة مواقف لا تستحق المتابعة، وآراء لا تستحق النشر. بقي من يدرك تماما، أنه “لا يمكن أن يحظى بأصدقاء حقيقيين، إن كان خائفا من صنع الاعداء”، كما يقول وليم هازليت.

غراب حول الرأس

الروائي خليل صويلح، الذي دهمتُ ليله بأسئلتي، نثر هواجسه بين يدي كسبحة من كلمات: “هناك غراب يحوم حول رأسي، ولا أرى فراشات تحوم في المشهد. قد نتخلّص من خوف قديم، لكن أنياب خوف آخر ستعبث في الجسد المريض، كأن ثقل الفاتورة وطول مدة تأجيل دفعها، راكم خسائر لا مرئية في العمق. خسائر تحتاج إلى وقت طويل لترميم الشخصية السورية. فنحن لم نفحص هويتنا يوماً، بسبب بلاغة مستوردة من كتب الإنشاء. وها نحن نعيش عرينا الكامل، على رغم أجنحة الطواويس المستعارة في استعراض فردوس الغد. لست متفائلاً بصورة بلاد أخرى لا تشبه بلاد اليوم. فالألغام مزروعة تحت أساس البناء، وسوف تنفجر على دفعات. ذلك أن طابور الوحوش المقنّعة التي تنتظر حصتها من الفريسة، أكثر من أولئك الذين يرسمون خرائط الطمأنينة”.

ذهب بي خليل صويلح بعيدا، فقلت في نفسي لعل الدكتور سعد الدين كليب، الذي لا يزال مقيما في مدينة حلب، ويدرّس في جامعتها، يكون رأيه موازيا للواقع. فهذا الألم لا بدّ أن يتمخض عن ولادة. كنت على أمل أن تتقلص المسافة حين يدركها الوعي، أن يؤخذ في الاعتبار الواقع كمدلول، لمفاهيم المستقبل، وتساءلت: ما معنى سوريا اليوم، إن لم نتحدث عن سوريا الغد؟

عقد اجتماعي جديد

للدكتور كليب “يبدو الحديث عن سوريا الغد، ونحن نعيش الفوضى الدموية يوماً بيوم، نوعاً من الترف النظري. فنحن لا نكاد ندفن ضحايا اليوم حتى نتهيّأ لدفن ضحايا الغد، على مساحة التراب السوري. نحن في ساحة حرب بالوكالة، ساحة حرب وقودها الناس والحجارة، ومنّا الأرض والضحايا والبكاء، ومن الدول الراعية المال والفتاوى والسلاح. ولكن مهما امتدّت الحرب، ومهما امتدّت متوالية العنف والعنف المضاد، فلا بدّ من سوريا جديدة. هذا هو لسان حال السوريين اليوم، وبصرف النظر عن مواقفهم السياسية المتدرجة بين أقصى المعارضة وأقصى الموالاة، فإنّ سوريا جديدة تتخلّق. ولا أعتقد أنها سوف تختلف عما تمّ تداوله واعتماده، في الأوساط السياسية والشعبية، في مرحلة “الحوار الوطني” منتصف 2011، وفحواه الدولة المدنية الديموقراطية. وهنا تكمن المفارقة المأسوية التي تتمخض عنها أشدّ الأسئلة إيلاماً: لماذا هذه الحرب العبثية إذاً وإلى متى؟ وهل كنا بحاجة إلى كلّ هذه المأساة حتى ندرك أن لا أحد يستطيع إقصاء أحد، وأنّ سوريا للجميع وبالجميع وفوق الجميع؟ إنّ الدولة المدنية الديموقراطية لم تعد مجرد خيار سياسي يمكن أن نقبل به أو نرفضه. بل هي ضرورة مجتمعية واقتصادية وسياسية فعلية لا نظرية وحسب. وكلما طالت الحرب العبثية أكثر صارت هذه الدولة أشدّ ضرورة وأكثر إلحاحاً. لا يمكن لمجتمع تعرّض لما تعرّض له المجتمع السوري من تدمير وانتهاك وتهجير، أن يتعايش ويتوازن ويتماسك من دون دولة تعيد بناء الوطن على أسس جديدة تحترم حقوق الإنسان أولاً، وتعبّر، من دون إجحاف أو تمييز، عن مختلف مكونات الشعب السوري؛ كما تعيد النظر في العلاقة بين الدولة والسلطة، والدولة والمجتمع، والدولة والمواطن. ولكن بالتأكيد لن يتمّ هذا كلّه أو حتى بعضه من دون عقد اجتماعي جديد، ودستور مدني ديموقراطي ومصالحة وطنية تاريخية. إن تفكيك الانتماءات ما قبل الوطنية، التي برزت بقوة في أثناء الحرب، لا يمكنه أن ينتهي إلا الى دولة مدنية ديموقراطية، ولاسيما بعدما تكاثرت العصبيات الثأرية والإرهابية في حاضن الرهاب الطائفي، بدعم وإسهام وترويج إقليمي ودولي. وكذا هي الحال بالنسبة إلى تفكيك المافيات التي تشكّلت وتعملقت برأسمال الحرب والفوضى. وأكاد أقول: نحن بحاجة إلى تفكيك كلّ شيء لوّثته الحرب أو تمخضت عنه أو كان من أسبابها ونتائجها”.

جردة شاملة للرعب

هذه الحتميات ليست تاريخية فحسب، إنها واقعية أيضا. إلا أن واقعيتها لا يراها كل المثقفين السوريين الذين لم يغادروا سوريا، من الزاوية نفسها. فالروائي إبرهيم العلي، تأخذ تساؤلاته بعدا تشاؤمينا، ربما هي حالة تميّز بها أبناء الرقة دون سواهم، باعتبارها المدينة الوحيدة التي تحكمها “داعش”. وهذا مثار أسئلة وتساؤلات.

يرى العلي أن هذه الحرب “لن تنتهي أبدا. لم تبدأ هذه الحرب لتنتهي! أجل لن تنتهي الحرب قبل إجراء جرد شامل لكل موجوداتنا العقلية واللا عقلية. يجب أن نبدأ الجرد منذ العام 533 ق م، تاريخ أول احتلال فارسي لسوريا، ولا نعرف اذا كان هناك احتلال فارسي قبله يدعم امتلاك إيران لسوريا؟ قد يبدو هذا الكلام هذرا ثقافيا، لكنه محاولة للبحث عن مبررات تاريخية، لموقف القوميين السورين، المؤيد لذبح السوريين بالبراميل المتفجرة أو بالكيميائي أو بصواريخ السكود، ناهيك بالدعم الإيراني والروسي الوحشيين، بالإضافة إلى الصمت العالمي. يجب أن يتضمن الجرد، الوحشية العسكرية السورية، في الحرب الأهلية اللبنانية، وصمت المجتمع السوري، والمثقفين السوريين عن تلك المجازر، ومساهمة الكثير منهم فيها، بحجة أنه عسكري، ويطيع الأوامر. عندما نتخلص من هؤلاء القادة الذين مارسوا كل تلك الوحشية في لبنان وحلب وحماة 1982، تتوقف الحرب في سوريا. وعندما نتخلص من كتبة التقارير الذين استولوا على الثقافة السورية، تتوقف الحرب. لذلك يجب جرد العسكر، وصولا إلى أصغر شبيح يقتل من أجل الاستمتاع، ومن أجل الاسترزاق. يجب أن يشمل الجرد كل المثقفين السوريين، من أدونيس حتى آخر كاتب تقارير، دبج رواية، أو ديوان شعر، ويلهث بين دور النشر، من أجل تعميم جريمته وتخليدها. بعد كل هذا الجرد، ربما تتوقف الحرب، بل ستتوقف حتما”.

ثقافة الحرية

هذه الحتمية تكاد أن تكون شبه مؤكدة. الاختلاف على زمنها، وشروط توقفها، ومراجعة تلك الصيرورة برمتها وصولا إلى العتبة، كما يرى الشاعر باسم القاسم: “العتبية حيزٌ زمني، نؤرخ له، كون ما بعده جسّد قلباً للمفاهيم، والمألوف النمطي، فكم للشعر من عتبات؟ الرواية كذلك، والمسرح والقص والنقد. أعتقد أنه وعلى الشاكلة ذاتها، تنظر الصيرورة الثقافية للفكر الإنساني إلى الملحمة السورية المستمرة لثلاثة أعوام مضت. أخطأ الديكتاتور مكرهاً أو بإرادته، وفتح بوابة المثاقفة السهلة، المتمثلة في شبكات التواصل عبر الانترنت، التي هي في متناول اليد لجيل متعطش ونهم بطبيعته للقراءة والتواصل المعرفي. ولنكن في صلب الموضوع، أقول إنه يحق لي أن أعتبر أن الرقة مدينتي التي عاشت الحراك الثوري، وعشت معه، هي مخزون مكتنز لشيفرة الحراك الثوري في جسم الكيان السوري. فمنذ الانطلاقة الأولى لحراك التغيير السلمي تلاحظ في النشاطات والتوجهات حضور أعلام الفكر التغييري المتحرر. تجد حضوراً لــروسو، مانديلا، بيكيت، إيلوار، الجابري، …إلخ. كأن هذا الجيل استمع لمحاضراتهم واقتراحاتهم في التغيير. نلاحظ أن مكتبات الشعراء ذوي الفكر الحر الثائر من أمثال درويش، أحمد مطر، نزار، سميح،إلخ فتحت دواوينهم على مصاريعها، وبدأنا نرى نصوصهم في اللافتات، على الجدران، في الصفحات الشخصية، على مواقع التواصل. تم كسر العلاقة الوثنية والحالة الصنمية مع بعض من يعتبرون أنفسهم آباء للفكر العربي، كما حدث مع أدونيس.

الرقة قدمت تجسيداً لما سلف. فبعد أكثر من شهر على انسحاب النظام منها، تشكل فيها 42 تجمعا وحركة وتنظيما، تتبنى الفكر المدني الديموقراطي الحر، إلى أن حدث، بشكل مفاجئ ومدروس، استئثار بمصير الحالة السورية من خلال تيار فكري راديكالي فرض وشرعن عسكرة الحراك الثوري، واتخذ حمل السلاح سبيلاً للمواجهة. للأسف تبعته كيانات وتنظيمات من المعارضة السورية، ومن ثم علقنا في فخ الصراع الطائفي والمذهبي، فكانت فرصة ذهبية للديكتاتور. هو امتحان صعب جداً كان لا بد منه. لا أزعم أنني في صراع بين ما وصلنا إليه من كارثية ومأسوية في الملحمة السورية، وبين ما كنت أحلم به لمستقبل سوريا الحر. لكني متأكد أن نهاية المطاف ستكون بدايته: خلاص رهيب عبر أزمة الوعي التي تسببت بكل ما يحدث، وإدراك كامل بأننا قبل أن نعطي الحرية، علينا أن نتمكن من ثقافة ممارستها”.

سوريا الحلم

يلفت، أن للمراجعات بقية في الأذهان. أما في الواقع، فإن سجال الحرب هو اللغة الوحيدة. ثمة من يبحث عن دور في الممرات الآمنة، وهي قليلة إن لم تكن معدومة. التقيت مجموعة في الساحل السوري، فكان الألم خيمة اللقاء، والخوف من المجهول مائدته. كان التباين بين رؤيتهم ورؤية المثقفين الآخرين واضحا.

سوريا الحلم، كما يقول النحات المهندس علي سليمان، لا يمكن الوصول إليها إلا “عبر تبني استراتيجيا وطريق للتغيير السلمي الآمن والتدريجي، وتطوير وسائله في الحوار الوطني الشامل للإنتقال الى التغيير الديموقراطي والمصالحة الوطنية. كل ذلك خارج العنف والإقتتال من أي طرف جاء”.

كانت آخر أوراق الأماني في هذا الاستطلاع، للشاعر والروائي أحمد يوسف داؤد، الذي اعتبر “أن سوريا الحلم هي، بالتأكيد، غير ما ستكون عليه في الواقع بعد نهاية هذه الحرب عليها. فسواء انتصرت الدولة السورية القائمة الآن، أم جرت مصالحات وتسويات بينها وبين من حملوا السلاح، فإن هناك أعداداً من المشكلات الضخمة، ستبرز بقوة، سواء شاء الجميع ذلك أم أبوه. من أبرز تلك المشكلات الضخمة ما سيتولد من مشكلات اجتماعية – اتنية ودينية ومذهبية – تفعل سلبياً في العلاقات المتبادلة بين فئات المجتمع ولوقت لا يمكن حسبانه الآن. الأكثر خطورة هي مشكلة ثقافة القتل التي أثبتت حضورها عبر سنوات ثلاث حتى الآن”.

* * *

رصاصة لأمّي

1

لم يعد الموت يجيد الإنتقاء، كما عوّدنا، ولم يعد للأموات رصيد من الحزن والدموع كما عوّدناهم. لقد تأخر الحبّ، حتى فقد الإنتظار قيمته. سقطت كل الأيادي التي يمكن أن تلوّح لنا في لحظات الوداع، ولم يبق منّا سوى أصوات تمشي متعثرةً في تفاصيل حكاية اسمها الوطن، أخشى أن يتحوّل، هو الآخر، من حكاية إلى ذكرى. هل يمكن أن يصير الوطن ذكرى، يا أمّي؟ لا أريد لأمومتك أن تغرق في الذكريات، ولا أن يتناهبك الحنين، في ساعة مبكرة من الشوق، وأن أتمادى في الخيال كيما ألمس حنانك. فأنتِ أجمل قصة حبّ، لا تليق بها الفجائع. هذا الوطن، لم يعد، يا أمّي، حكاية يتكئ عليها نومنا في حضنك، ولم نعد، نحن، نشبه طفولتنا. لقد كبرنا على حكاياتكِ، ولا أريدكِ أن تكبري على غيابنا. سأهدي إليكِ رصاصة.

2

يقتلني يقيني بأنكِ تمضين يومكِ، تركضين بين الهاتف والدرب، وكلاهما لن يأتي بي إليكِ. لم أعد أبحث عن قيمة عيد لا يأخذني إليكِ خفيفاً. تثقلني لهفة ولهٍ مجنون بعروق يديكِ. أقبّل فائض التعب فيهما، وأسجد بين الله، وبين الجنة، أنت. أغرف ما فاض، لأكتب بمداد أمومتكِ المثلى، عطراً يتنسمه الكون، فتأخذني عيناكِ بحضنهما، وأغرق في القبلات. تلك حكاية زمن أسقطه طغاة الأرض، أمراء الفتنة، لنصل إلى اليأس المطلق، ونبني خيام غربتنا بعيداً عن الأمل. سأوقّع كل نصوصي باسمكِ شوقاً، وقبل أن يقطع الجنود طريق الأغاني، وينام القتلة على سريركِ، ويجعلكِ الألم تعتزلين الحلم، في “منزل مزدحم بالغائبين”، سأهدي إليكِ رصاصة.

3

لم يعد ثمة شوارع على قيد الحياة، لنمشي بها، يا أمّي، والغربة أصبحت بلا حدود. معذرة عن بعدي عنكِ، فأنا لم أجد مكاناً يتسع لخوفي. الموت السوري يتعرض لـ”عملية سطو” كبيرة، ولا أريدكِ أن ترتدي الليل، ولا أن تغيبي كقمر. لا أريد أن تجفّي في انتظاري كملح البكاء. لا أريدكِ قتيلة الانتظار، ولا أريدكِ أن تموتي بعيدة عن قبركِ. سأهدي إليكِ رصاصة.

4

ليس في السوق ما يستحقّ الشراء. كلّ الورود، بألوانها، ذهبت إلى المقابر، وعرينا لا يمكن أن تستره ألبسة.

ما الذي سأهدي إليكِ يا أمّي؟! لا داعي أن تتزاحم الأمنيات على شفتيكِ، ففي سوريا لا يوجد إلاّ الموت والرصاص. سأهدي إليكِ، إذاً، رصاصة.

5

لسنا محكومين بالأمل يا أمّي. لقد كذب علينا سعد الله ونوس، ومحمود درويش أيضاً. فليس على هذه الأرض ما يستحق الحياة، والطغاة لا يخافون من الأغنيات، كما يعتقد. نحن الذين انتقلنا من شرق الحلم، إلى غرب الألم، نحن فقط نعرف إن كان على هذه الأرض ما يستحق الحياة. سأصرخ في وجه هذا العالم الموبوء، وأسأله إن كان يعرف أمّاً غيركِ، تحولت من ربّة منزل، إلى ربّة مقبرة!

النهار