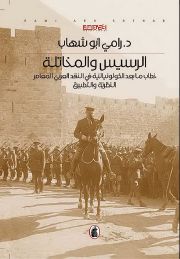

“لغة مقدسة وناس عاديون”/ نيلوفر حائري

التأليف في مصر غالبا ما يخضع لآليات وأعراف خارج إرادة المؤلف/ محمد تركي الربيعو

في مقالته المعنونة «من هو المؤلف»؟ يقول فوكو إن ظهور فكرة «المؤلف تمثل مرحلة ثرية في تاريخ الأفكار والمعرفة والأدب والفلسفة، فهي مرحلة التحول نحو الفردية، مقارنة بالوقت الذي كانت تقبل فيه النصوص التي نسميها أدبا (حكايات، قصصا، ملاحم، مآسي، مسرحيات)، بدون مؤلف معروف، ولا تعتبر نصوصا علينا أن نفرض عليها مؤلفا بعينه».

بناء على ذلك، توصل فوكو إلى قناعة بأن فكرة المؤلف مجرد اختراع ابتدعته ثقافة القرن السابع عشر، أي أن ميلاده يرجع إلى هذه اللحظة التاريخية، لحظة التأسيس للحداثة، ففيها سيتجه الفكر الغربي إلى نمذجة الخطابات وضبطها بإرجاعها إلى ذوات ألفتها (الطيب بوعزة/ما هو المؤلف؟ رؤية نقدية).

وقد ساهم فوكو من خلال التعريف السابق في تعقيد منظور المؤلف جينالوجيا، لأنه وفقا لهذا التعريف لم تعد وظيفة المؤلف في نص ما، تتطابق مع ذات مفردة تكون هي مؤلفة النص. ذلك أن التأليف هو بناء اجتماعي، وليس من النوع الطبيعي، وهو يتنوع باختلاف الثقافات والأزمات، وبالتالي، بدلا من استحضار الشخصيات وتفسير الأعمال/المؤلفات بإرجاعها إلى حيواتهم، فلابد من البحث في البنى والنظم المعرفية المتحكمة في إنتاج الخطاب، بنى استطاعت إزاحة المؤلف من موقعه عبر إحالته إلى مجرد أداة في يد «الأبستيمي» أو النظام المعرفي والثقافي السائد.

وقد أنتج هذا الموقف الجذري من المؤلف، تحولا مهما، أحدث نقلة في النظر إلى اللغة داخل الفكر الفلسفي واللساني العربي، باعتبارها مجرد وسيلة إلى اعتبارها نظاما ونسقا يتحكم بالذات. ومن ثم فالمؤلف/الكاتب في إنجازه لنصه الأدبي ليس حرا ولا مريدا ولا مختارا، إنما هو أداة تستعملها اللغة. ومن هنا يصبح إنتاج الدلالة خاضعا لآليات وأعراف وقوانين خارج إرادة المؤلف، بل متحكمة فيه (الطيب بوعزة/المصدر السابق).

في السياق نفسه، تنتقد الباحثة الأنثروبولوجية نيلوفر حائري في كتابها «لغة مقدسة وناس عاديون» المركز القومي للترجمة الغيرتزيين (اتباع الأنثربولوجي الأمريكي كليفورد غيرتز) لأنهم وجدوا التركيز على الرمز وسيلة للتحرر من موضوعات الدراسة وأدواتها، عبر تحويل شيء ما إلى نص ودراسته بمعزل عن الإطار الزماني والمكاني، أو الأطر الأخرى، التي يمكن أن يقع فيها هذا النص. والمشكلة بحسب – حائري- أن طريقة التعامل مع الثقافة باعتبارها نصا لا تسعفنا في الوصول إلى كل المواقع التي نريدها، خاصة تلك التي تحتاج إلى فهم أوسع لجدل العلاقة بين شكل النص والأيديولوجيا. فنحن لا نريد فقط أن نعرف لماذا يتمتع النص بسمات معينة في ما يتعلق بالتركيب والتنظيم والشكل اللغوي، وإلا كيف يفسر لنا التحليل العلاماتي اقتطاع العديد من الصفحات من روايات معينة وتركها في غرفة التحرير؟ ومن هنا، ترى حائري أن أي إنتاج لغوي أو مكتوب لا ينتج فقط عن جهود فرد واحد أو منظومة واحدة من المؤسسات أو الأيديولوجيا أو السياقات، ولذلك تبقى شروط إنتاج تلك المعالم في حاجة إلى دراسة، حيث أن المسألة ليست مجرد ما يوجد فعلا في النص، لكن أيضا كيف وصل النص لما هو عليه، وهنا يمكن أن تتداخل أعمال المؤرخين مع الأنثربولوجيين بشكل أكثر اكتمالا.

تنظيم النص في مصر:

وبناء على الملاحظات السابقة، تسعى حائري في كتابها المذكور سلفا، إلى دراسة عمليات الوساطة الداخلة في عملية إنتاج النصوص (مؤسسة التصحيح) داخل المطابع والمجلات والمصرية، من خلال دراسة حياة ثلاثة مدققين: خلفياتهم الاجتماعية والعمرية، المؤسسات التي تخرجوا منها كالأزهر، أو الجامعات الحكومية، ومدى تأثير ذلك على إنتاج النص وتحريره وشكله داخل مصر، بالإضافة لإعادة إنتاج التصورات السائدة عن العربية الفصحى (بأشكالها المتعددة) والعامية المصرية بشكل مؤسسي في الحياة اليومية.

وفي رأي حائري، أنه قبل إنشاء الجامعات الحكومية في هذا القرن، كان من يصبح ناسخـــا للمخطوطات أو مدققا أو كليهما، يتلقى تدريبا في اللغة العربية الفصحى في مؤسسات دينية، لكن في القرن العشرين بدأت الجامعات الحكومية في تقديم خريجيها. وبالتالي أصبح هناك أيضا مدققون متخرجون من مدارس الدولة، إلى جانب من يعتبرون إنتاجا مشتركا بين المؤسسات الدينية ومؤسسات الدولة. فالمدقق حامد (الأكبر سنا)، قبل ذهابه إلى المدرسة كان قد التقى بالعربية الفصحى لأول مرة من خلال تلاوة القرآن. بدأ حامد تعليمه الرسمي بحضور أحد الكتاتيب لمدة أربعة أيام فقط، لكنه ترك تلك المدرسة أو الكتّاب، لأن الشيخ لم يكن على درجة كافية من العلم، و التحق بمدرسة سميت على اسم مؤسستها: الأميرة شويكار زوجة الملك فؤاد (مدرسة حديثة)، وكان المنهاج يحتوي على تحفيظ وقراءة أجزاء من القرآن والأحياء والإملاء والخط والرسم والحساب والجغرافية.

وبعد سنواته الأربع في تلك المدرسة تمكن من دخول إحدى المدارس الابتدائية الأزهرية، وقضى فيها أربع سنوات ثم خمس سنوات أخرى في المدرسة الثانوية ليصبح بعدها خريجا أزهريا. وبسبب تعقيد شروط الدراسة في الأزهر، اختار حامد دراسة الأدب العربي في جامعة القاهرة وهي جامعة تابعة للدولة.

تخرج حامد بعد أربع سنوات، لكنه لم يستطع العمل مدرسا للغة العربية رغم أنه كان ينتظر أن يصبح مؤهلا لهذا العمل، وعرِض عليه بدلا من ذلك وظيفة كاتب في أرشيف حكومي، ومن المثير للسخرية أنه يعتقد أن سبب عدم سماح وزارة التعليم له بالعمل مدرسا هو أن مستواه في النحو لم يكن كما ينبغي، بعدها بسنوات حصل على عمل داخل مجلة «روز اليوسف».

المدقق الثاني مجدي (في الأربعينيات) يصف نفسه بأنه ينتمي إلى جيل الوسط بين المدققين، وقد ذهب بدوره إلى الكتّاب قبل أن ينتظم في مدرسة ابتدائية حكومية، وكان يعود إلى الكتاب في الإجازات الصيفية لمدد قصيرة. يرى مجدي أن حبه للعربية الفصحى يعود بدرجة كبيرة إلى الجهد الذي بذله أبوه (الفلاح).

وبعد إنهاء الدراسة الثانوية التحق بكلية دار العلوم وتخصص في اللغة العربية كما فعل حامد، ولكنه لم يتلق أي تعليم أزهري. أما (عبده) أصغر مدقق في أوائل الثلاثينيات، فكان يعمل في «الأهالي»، الجريدة الناطقة باسم حزب التجمع اليساري، وعلى عكس حامد ومجدي، لم يلتحق عبده بالكتّاب قبل الدراسة الابتدائية، واهتمامه الأساسي هو الأدب. وفي هذا الإطار تخصص في اللغة العربية، وكان طموحه الاستمرار في الدراسة والحصول على درجة الماجستير والدكتوراه في الأدب، لكنه قال إن المقرر الذي درسه في الجامعة «مهزلة» ففي الامتحان كان عليه أن يلقي من الذاكرة كتابات ابن عربي: «أنا ما درستش ابن عربي أصلا، لذلك رحت سايب الامتحان وقررت أني ما اكملش في الجامعة».

يذكر حامد ومجدي كثيرا أن القرآن هو المصدر الأساسي للعربية الفصحى، فيتكلمون عن غنى مصطلحاته وألفاظه، وعن ملامح القوة في تعبيره وجمالياته وما إلى ذلك، أما آراء عبده فكانت مختلفة إلى حد ما، فهو يؤمن بأن اللغة نشأت في المكان قبل أن تنشأ في الدين. كما يذكر ثلاثتهم أن القومية العربية تمثل قيمة حيوية بالنسبة إلى العربية الفصحى، ويرى حامد ومجدي أن القومية مرتبطة بالإسلام، بينما لا يوافق عبده على ذلك لأن «القومية هي قومية اللغة» وهو رأي يطرحه عادة من يريدون التخفيف من أهمية دور الدين.

إن عبارات التمجيد التي يصور بها حامد ومجدي العربية الفصحى (إن اللغة لم تترك أي شيء خارجها)، هي جزء من الأيديولوجيا السائدة والشائعة بخصوص هذه اللغة. أما عبده فلم يتكلم بهذه الطريقة لأنه لا يرى أن القرآن هو «أصل اللغة»، وقد ذكر ثلاثتهم أن الفصحى تعكس «الشخصية العربية»، أما العامية المصرية فلا تقوم بذلك لأنها محلية، وقد فسر حامد ومجدي الازدراء الذي أبدوه للعامية المصرية لأسباب متعلقة بالدين والقومية، أما عبده فيرى أنه بالإضافة إلى ذلك فإن الأمر يتعلق بالمصلحة أيضا: «نجيب محفوظ لو زادت العامية مش هيبقى له قراء وهو خايف من كده».

الحراس والتنوع والدولة:

بعد هذه الإحاطة التاريخية بحياة المدققين الثلاثة، تتساءل حائري، هل يمكننا التمييز بين أثر التعليم الديني والتعليم الحكومي على التكوين المهني لحراس اللغة هؤلاء؟ ظهر في النقاش معهم اتفاق تام في الرأي على أهمية تكييف استخدام اللغة بحسب القارئ والموضوع، حتى يفهم «الناس» ما يقرأونه (فما يناسب القسم الرياضي يختلف عما يناسب المقالات الافتتاحية)، أي أنهم يرون أنه يجب تكييف اللغة لتلائم (في نطاق حدود متفاوتة) «الزمن المعاصر والغرض» من الكتابة. وفي رأي ـ حائري ـ فإن هذا التنوع في الآراء حول اللغة (جذورها الدينية «حامد» في مقابل علمنتها «عبده») لا يعود في الأساس إلى حيوية هذه اللغة فحسب، بل يعود إلى حد كبير إلى العمليات التي أحدثتها مؤسسات الدولة، عبر تخصيص اللغة، والتي بدأت جديا منذ أن افتتحت الدولة مؤسساتها التعليمية في منتصف القرن التاسع عشر، وهو ما ساهم في إدخال العربية الفصحى إلى مجالات استخدام جديدة. فقد كانت تلك المؤسسات (الحربية، الهندسة، الطب…الخ) في حاجة إلى مواد تعليمية، وقد نتج عن ذلك تحولات ليس فقط في شكل اللغة والمصطلحات الجديدة، بل أيضا في خلق مصادر سلطة بديلة للغة عن تلك التي كانت موجودة (من سلطة اللغة المقدسة إلى سلطة الدولة). وهو ما أعاد تعريف اللغة باعتبارها تنتمي إلى الأمة، بدل كونها اللغة الأم لأي شخص. وكما يرى بندكت أندرسن في أطروحته «الجماعات المتخيلة» فإن الولاء لهذه اللغة المعيارية التي أخذت تعززها الدولة وتقويها، يمكن أن يفسر بأنه ولاء إلى الأمة.

مع ذلك فإن حائري تسجل ملاحظات حول حالة المقارنة التي يجريها أندرسون بين اللغة العربية وبين اللغات المحلية الأوروبية، لأن «الطباعة الرأسمالية» ـ القاطرة التي دفعت اللغات المحلية نحو الانتشار وشكلت الجماعات الوطنية المتخيلة ـ لم تكن فعالة في مصر بالطرائق نفسها التي كانت عليها في أوروبا بالضبط.

وكما أوضح بيير بورديو، فإن السوق في الأنظمة الاقتصادية الرأسمالية يساعد على تقليل الرقابة، وبذلك فالقارئ ينشأ من خلال السوق، الذي يوجّه تدخلات المحررين من أمثال غوتلب (المحرر التنفيذي لمجلة «إيكونومست» سابقا)، على العكس من حامد، بقوة تجاه منطق السوق، فيكون الاختيار الحاسم بالنسبة إلى المحرر والكاتب والناشر هو أرقام المبيعات.

وفي مصر، تتحكم الحكومة في السوق من خلال وسائل متنوعة. فأولا، تمتلك أكبر شركة نشر في مصر، وهي الهيئة المصرية العامة للكتاب، التي تفوق مواردها وأعداد ما تنشره كل دور النشر الأخرى وبفارق رهيب.

ثانيا، تشرف الدولة على ما يتم نشره وتخضع ما لا يعجبها لمقص الرقابة بشكل اعتيادي.

وثالثا، في الأساس وكي يعمل الناشرون، يجب أن يحصلوا على رخصة وبعضهم يتلقى دعما حكوميا. حتى وفرة الورق وأسعاره تتوقف على الحكومة، ولذلك فالنصوص التي تنتــــج في الساحـــة المصرية اليوم (دون التعميم) لا يمكن تحليلها بحسب ـ حائري ـ على أن اللغة التي تكتب بها بعيدة عن تدخلات السلطة (السياسية أو الاجتماعية)، كما يمكـــننا أن نقول إن معظم ما تتم طباعته له أكثر من مؤلف، ولهذا الأمر دلالات سياسية وثقافية لا بد من رصدها لكتابة تاريخ جديد لحياة التأليف في مصر.

٭ باحث سوري

القدس العربي