مدينة منبج السورية: من “الحرية إلى الخلافة”/ محمد م. الارناؤوط

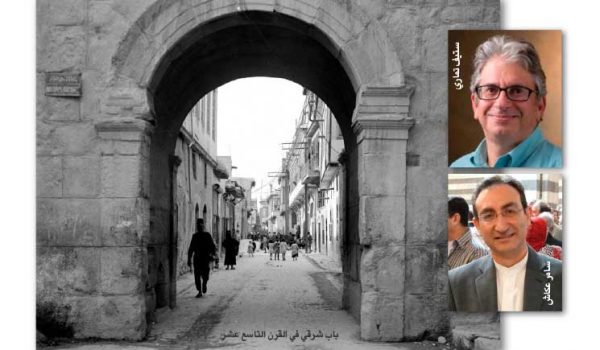

نشر الروائي نبيل سليمان قبل أيام (9/9/2017) مقالته المحمّلة بالشجون كالعادة عن ماضي وحاضر سورية التي اختار لها عنواناً “مدينة منبج من فاتيكان الشرق إلى لندن الصغرى”، جمع بين ذكرياته ومآل هذه المدينة التي انتقل سكانها خلال سنوات 2011-2017 من حكم إلى حكم: من حكم البعث إلى حكم المعارضة في صيف 2012، ثم إلى حكم “دولة الخلافة” في أوائل أيام 2014، وأخيراً منذ أيار/ مايو الماضي، إلى حكم “قوات سورية الديمقراطية” التي رفعت فيها الأعلام الكردية والأميركية والروسية لتصبح بذلك “مدينة معولمة” بين الحدين السوري والتركي (30 كم فقط عن حدود تركيا).

ويمكن هنا تخيّل ما يمكن أن يحلّ بمدينة غنية بالآثار وذات مكانة في التاريخ مثل منبج تحت حكم “دولة الخلافة” التي تعتبر الآثار القديمة سواء الوثنية أو الإسلامية (الجوامع والأضرحة والقباب.. إلخ) عدوها. ومن هنا بقيت ذات دلالة اللوحة التي رفعتها “الدولة الإسلامية” في مدخل منبج تحت اسم المدينة “خلافة ترضي الرب خير من حرية ترضي الغرب”. وبالفعل كانت منبج تتمتع بالحرية الدينية حين كانت جزءاً من الغرب، وبالتحديد من الإمبراطورية المكدونية ثم الرومانية، بل إنها كانت مركز عبادة “الإلهة السورية” التي انتشرت عبادتها في الجزء الأوروبي من الأمبراطورية بمسميات مختلفة، في حين أنها عانت ما عانت من “الدولة الإسلامية” على مستوى الحجر (الآثار) والبشر تحت حجة “رضى الرب”.

كان من المفارقات أن يتزامن حكم “الدولة الإسلامية” في منبج مع صدور كتاب “الميثولوجيا الحية” لعالم الآثار الكوسوفي ناصر فيري، والذي احتفي به في متحف الآثار بزغرب في 22 تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، بحضور رهط من علماء الآثار، ليبرز تلك المفارقة المرة بين ماضي وحاضر منبج.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذا الكتاب صدر أولاً بالألبانية عام 2014، ثم صدر خريف 2016 بالكرواتية، وهو يجمع بين الآثار والميثولوجيا أو بين الديانات التي تركت آثاراً كثيرة تدل عليها، وبين الميثولوجيا المنبثقة عنها أو المرتبطة بها، وهي بذاك المعنى تبقى “حية” بين الشعوب. ومن هنا فقد قسّم المؤلف ناصر فيري، أستاذ التاريخ القديم في جامعة بريشتينا ومعهد الدراسات الألبانية، كتابه الجديد إلى قسمين رئيسيين، الأول عن “الميثولوجيا الاركيولوجية”، والثاني عن “الميثولوجيا الشعبية عند الألبان”.

في الواقع، إن القسم الأول قد يكون مهماً أكثر للقارئ العربي، لأنه يكشف عن انتقال بعض الديانات من المشرق إلى بلاد البلقان، وهو بذلك يفتح من جديد الباب على العلاقات القديمة بين الفينيقيين وبلاد البلقان التي وصلت إليها ديانتهم وحروفهم (التي أصبحت أساس اللغة اليونانية) وأساطيرهم وغيرها. فالأسطورة الشائعة تحكي أن قدموس ابن الملك الفينيقي أغنور استأذن أباه في الذهاب غرباً للبحث عن أخته “أوروبا” (التي سُمّيت كل القارة باسمها لاحقاً)، وبعد أن يئس أسّس مدينة طيبة وتزوج من هارمونيا وأنجبت له إلير أو إليريوس الذي ينتسب له أسلاف الألبان. وقد تعززت العلاقات بين المشرق والبلقان لاحقاً مع إمبراطورية الإسكندر المكدوني ثم مع الإمبراطورية الرومانية والبيزنطية المنبثقة منها.

وإذا كان هذا التاريخ السياسي معروفاً، فإن الآثار الموجودة والمكتشفة من حين إلى آخر تدعم وجود مثل هذه الصلات، خاصة في ما يتعلّق بانتقال بعض الديانات من المشرق إلى بلاد البلقان، وهو ما يركّز عليه فيري، ويكشف هنا عن انتقال عبادة الإلهة أتارغاتيس Atargatis من المشرق وانتشارها في البلقان.

وفي الواقع فإن هذه الإلهة تعود في أصلها الديني واللغوي إلى الإلهة عشتار، إلهة الخصب عند الفينيقيين. أما أتارغاتيس التي أصبحت إلهة الأرض والخصب والطبيعة والماء والحظ، فقد اشتهرت خلال الدولة الرومانية باسم “الإلهة السورية” Dea Syria. وبالاستناد إلى المكتشفات الأثرية التي أجريت في 1948 و1967 ينتهي المؤلف إلى القول بأن مدينة سكوبي القديمة (سكوبيه الحالية عاصمة جمهورية مكدونيا) كانت هي مركز عبادة الإلهة أتارغاتيس.

ويكشف المؤلف هنا أن عبادة هذه الإلهة انتشرت في شمال سورية وأصبحت منبج بالذات مركز عبادة هذه الإلهة. وكانت هذه المدينة قد عُرفت باسمها الآرامي الذي يعني “مقر النبع” حتى جاءها الإسكندر المكدوني، وخلال الحكم المكدوني – السلوقي تحوّل اسمها إلى “هيرابوليس” أو المدينة المقدسة، بعد أن بنت الملكة ستراتونيكا زوجة الملك سلوقس الأول في عام 300 قبل الميلاد هيكلاً ضخماً لعبادتها.

وبحسب المؤلف، فإن عبادتها انتقلت من شمال سورية إلى بلاد البلقان بواسطة التجار والعبيد خلال الحكم المكدوني/ السلوقي، ثم انتشرت أكثر مع تأسيس وتوسّع الإمبراطورية الرومانية نظراً لأن هذا الدور أصبح يقوم به الآن الجنود الرومانيون. ومن هناك انتشرت عبادتها عند اليونان القدماء باسم “الإلهة السورية” وبنوا لها هيكلاً كبيراً في مدينة إفسس. وكما يقول المؤلف فإن انتشار هذه العبادة باتجاه الغرب كان عبر جزيرة ديلوس التي كانت الجسر نحو اليونان ومنها إلى صقلية وصولاً إلى العاصمة الإمبراطورية روما، وحتى إلى الأجزاء الشمالية للإمبراطورية، حيث كانت هذه الإلهة تنتشر بأسماء مختلفة (عشتار، أتارغاتيس، أستارته، هيرا، إلخ).

وتظهر هذه الإلهة برموز تشير إلى الماء والسمك، حيث تظهر أحياناً على شكل يمثل نصفها الأعلى أنثى جميلة ونصفها الأسفل سمكة، وبهذا كانت ترمز للخصوبة والحياة في الماء. ومن هنا يلاحظ أن أماكن عبادتها كانت في المناطق القريبة من الماء، ولكن السمك الموجود فيها كان لا يمسّه سوى الكهنة. ومن هنا يجد المؤلف في المصادر ما يشير إلى أن بعض السوريين قد ورثوا حتى الآن عدم الإقبال على أكل السمك (ص 164)، وهو ما يشير بشكل ما إلى “الميثولوجيا الحيّة”.

ولكن انتشار هذه العبادة لم يقتصر على سورية الشمالية، بل شمل أيضاً سورية الجنوبية حيث كانت عسقلان على البحر (وهذا له دلالته أيضاً) من مراكز هذه الديانة، ولذلك اشتهرت أيضاً باسم “هيرابوليس” أو المدينة المقدسة. وربما ما يقوله “أبو التاريخ” هيرودوت يعكس الوضع حيث يؤكد أن معبد الإلهة أتارغاتيس في عسقلان كان الأكبر، بل إنه كان النموذج لبناء الهيكل المخصّص لهذه الإلهة في جزيرة قبرص بعد ان انتشرت عبادة هذه الإلهة فيها. ولكن ما يميّز هيكل عسقلان أن الإله “حُدد” كان يُعبد باعتباره زوجاً أو بعلاً للإلهة أتارغاتيس.

وبحسب المصادر القديمة فقد كانت هناك بحيرة قرب هذا المعبد تزخر بالسمك الجميل والمزين، ولكن كان يحظر الاقتراب منه والإمساك به وأكله إلا للكهنة في المناسبات الدينية الخاصة.

وبالعودة إلى البلقان فقد كانت مدينة سكوبي (سكوبيه الآن)، والتي كانت مركز عبادة الإلهة السورية أتارغاتيس، تتميز أيضاً بموقعها المطل على نهر فرداد الكبير والبحيرات القريبة منها.

ومن هنا، يمكن القول أخيراً، إن الكتاب الجديد للمؤرخ فيري يكشف عن الجانب الميثولوجي- الأركيولوجي في العلاقات المبكرة بين الفينيقيين والآراميين مع شعوب البلقان من خلال الآلهة التي أضحت مشتركة مع الإمبراطوريات التي أصبحت تحكم الطرفين منذ إمبراطورية الإسكندر الكبير وحتى الإمبراطورية البيزنطية في طورها الوثني. ولكن هذه الجانب من العلاقات التاريخية بين المشرق والبلقان، لا يقتصر على الديانات الوثنية، بل يشمل الديانات التوحيدية بعد أن أصبحت المسيحية ديانة رسمية للإمبراطورية الرومانية، وبعد أن ورثتها الإمبراطورية العثمانية التي حملت الإسلام في البلقان، حيث أن الكتاب أيضاً يحفل بالجانب الميثولوجي عن بعض القديسين المسيحيين والأولياء المسلمين.

ضفة ثالثة