هل ستحدد الغوطة الشرقية مستقبل سوريا؟ -مقالات مختارة-

الغوطة آخر المعارك/ بشير البكر

يبدو من ضراوة الحملة الروسية على الغوطة أن موسكو عازمة على إسقاطها عسكرياً، وتمكين قوات النظام السوري من العودة إليها، بعد أكثر من أربعة أعوام من خروجها عن سلطته في سياق الاحتجاجات الثورية التي بدأت في مدينة دمشق في 15 مارس/ آذار 2011. ولم تُخفِ روسيا أنها تعمل على استنساخ مخطط حلب في الغوطة بكل تفاصيله، ولذلك عطلت قرار مجلس الأمن 2401، وطرحت بديلاً عنه هدنةً يومية خمس ساعات، من أجل السماح للمدنيين بمغادرة المنطقة، وباتت على قناعةٍ بأن سياسة الأرض المحروقة والتجويع ومنع دخول مواد الإغاثة سوف تؤدي، في النهاية، إلى إجبار المدنيين، وغير المدنيين من الفصائل المسلحة، على مغادرة الغوطة.

المصير الذي ترسمه روسيا للفصائل العسكرية الموجودة في الغوطة هو المصير نفسه الذي حددته للفصائل التي كانت تسيطر على شرق حلب، وتحاول استنساخ السيناريو نفسه الذي ينتهي بالتهجير، وتقوم بتنفيذ العملية، مستخدمة المراوغة نفسها التي تميزت بها سياستها في الشأن السوري، والتي تعتمد على قدر كبير من التضليل وتغيير المواقف، من دون شعور بالحرج، سواء في مجلس الأمن الدولي، أو على صعيد آلية أستانة التي اعتبرت الغوطة منطقةً مشمولةً بعملية خفض التصعيد، وتسوق موسكو ذلك كله تحت غطاء عالٍ من النيران.

الوضع المأساوي الذي تعيشه الغوطة، وما ينتظرها من عملية تطهير طائفي، واضحان قبل سقوط حلب. ويعرف أصحاب الحل والربط في المنطقة أنهم سيواجهون اليوم الذي عليهم أن يختاروا فيه بين الموت والرحيل من ديارهم، مثلما رحل أهل حلب الذين تشردوا في ريف حلب وإدلب وتركيا. وقبل أن تغيب الشمس، كان الجنرال الإيراني، قاسم سليماني، يتجول في قلعة حلب، ولا شك أنه ينتظر نهاية العملية الروسية ليقوم بجولة مماثلة في غوطة دمشق التي تشكل بالنسبة للسوريين آخر حاضنات الثورة السورية الأولى التي بقيت تقاوم، ولذلك سيكون لسقوطها وقع معنوي كبير.

ستكون الغوطة المعركة الأخيرة لاعتبارات كثيرة، يظل أهمها أن نجاح الروس في السيطرة عليها سوف يعني نهاية الوجود العسكري المحسوب على الثورة في منطقة ريف دمشق التي شكلت، بالنسبة للنظام، أهم عقبة في الطريق، وليس مصادفة أن منطقة ريف دمشق تتصدر عدد الشهداء خلال سبعة أعوام من المواجهة، ثم إن النظام لم يتمكن من استعادتها أو تركيعها، على الرغم من كل الوسائل التي استخدمها والدعم الإيراني الكبير، ومشاركة المليشيات الطائفية من حزب الله والعراق، وحتى أفغانستان، في القتال الدائر على أرضها.

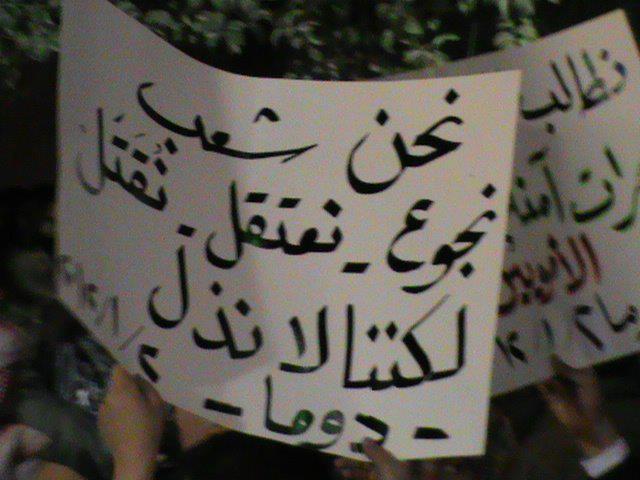

على الرغم من ضراوة الحملة على الغوطة، هناك مسألة مهمة، وهي أن أهالي الغوطة لم يتجاوبوا مع الهدنة الروسية التي فتحت أمامهم طرق الخروج، ويرفضون تكرار خطأ شرق حلب. ومن هنا، ليس هناك أي مؤشر إلى الاستسلام، وهذا يحيل إلى أحد أسباب الثورة في ريف دمشق على النظام، وهو مواجهة مشاريع استيلاء ضباط ومتنفذين وأقارب عائلة الأسد على أراضي الأهالي، ومنهم ذو الهمّة شاليش ابن خالة الأسد الذي استولى على مساحات واسعة من أراضي الغوطة بالاحتيال، واستثمرها عقارياً. ويدرك أهل الغوطة أن خروجهم منها يعني أن لا عودة إليها. ولذلك تبدو المعركة مفتوحة ليس مع النظام فقط، وإنما مع إيران التي تعتبر مدينة دمشق ومحيطها من حصتها، ضمن عملية تقاسم النفوذ الجارية على الأرض السورية، وتسربت في أكثر من مرة معلومات عن نية إيران ربط ريف دمشق بجنوب لبنان، والامتداد حتى ريف حمص في القصير.

تقاتل الغوطة وحدها، ويدافع عنها أهلها، بغض النظر عن تسميات الفصائل العسكرية التي تحمل السلاح هناك، الأمر الذي يحاول الروس أن يستغلوه، لوصمها بالإرهاب، كونها ذات مسميات إسلامية، مثل جيش الإسلام وفيلق الرحمن.

العربي الجديد

جحيم آستانة في سورية ورسائل روسيا إلى العالم/ سميرة المسالمة

لم تشكل موافقة روسيا على القرار 2401 أي عائق أمام متابعة قصف طيرانها قرى الغوطة الشرقية، كما لم تتسبب في أي مواجهة مع المجتمع الدولي في سعيها إلى تصحيح بعض الحقائق التي تم تجاهلها، أو القفز فوقها، خلال الترويج لنص القرار وبنوده، الذي يتيح لموسكو التعاطي معه أساساً من خلال قاموسها الخاص، وخبرتها في إدراج مصطلحات مرنة، قابلة لأكثر من تأويل للقرارات الدولية، بدءاً من بيان جنيف1، إلى القرار ٢٢٥٤، ومروراً بكل ما تم التوافق عليه في ما يتعلق بالصراع في سورية، وذلك وفق الحاجة الروسية وجهة الالتزام بها ونطاق تنفيذها، ما يؤكد اليوم عجز المنظمة الدولية بواقعها الحالي، وحاجتها إلى استيلاد وسائل دفاعية فاعلة تحمي من خلالها مهماتها وأولوياتها في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.

أرادت موسكو أن تعرّف المجتمع الدولي من جديد بحقيقة دورها في سورية، وأن القرار يعود إليها وحدها بخصوص وقف إطلاق النار من عدمه، وليس إلى المجتمع الدولي، الذي تراه يتعامل بقفازات بيضاء في عملية جراحية تستلزم الغوص بالدماء والدمار السوريين، فهي من تحدد متى وأين ولمن تكون تلك الهدن. ولعل قرار موسكو وضع بداية ونهاية يومية للهدنة يعني أنها تعيد تعريف عمليتها العسكرية في سورية بأنها صاحبة الفضل في إطعام الناس بيد وقتلهم باليد الأخرى، متى تشاء. وضمن ذلك التعريف فهي طرحت مسبقاً تسمياتها لأطراف الصراع، بين مؤسسة حاكمة يمثلها النظام، وبين جماعات إرهابية تريد قلب حكم هذا النظام، وعلى ذلك فإن ما يمثله القرار من وجهة نظرها هو زيادة في إطلاق يدها داخل الصراع وليس للجمها وتحجيمها.

ولعل من قبيل المصارحة مع الذات أن نسأل هل كان تمرير القرار الأممي 2401 السبت 24 شباط (فبراير) المتعلق بوقف إطلاق النار في سورية لمدة 30 يوماً، محرجاً لموسكو حقاً؟ هل كانت روسيا فعلياً تستطيع استخدام الفيتو بوجه المجتمع الدولي، وخسارة ما حاولت أن ترسمه لنفسها من دور في صياغة حل سياسي للقضية السورية، وذلك من خلال جهودها في عقد مؤتمر سوتشي، على رغم ما مني به من فشل، شارك حليفها النظام بصناعته، عبر تحويله إلى تجمع أقل من شعبي، وأقرب إلى مشهد هزلي غير متقن، وهل ستنسى موسكو له هذه الخطيئة؟

إن كنا نوقن أن موسكو لا تتعاطى مع القضايا المتعلقة بمصالحها وفق مبدأ المحاباة، فإننا ندرك أنها استثمرت بتعاطيها «الإيجابي»- أو في شكل أكثر دقة غير «التعطيلي»- مع المجتمع الدولي، بما يتعلق بموافقتها على القرار 2401، حول وقف الأعمال العدائية في سورية من جميع الأطراف، على صعد عدة: داخلي روسي، ومحلي سوري، وخارجي دولي، حيث وجهت، من خلال مسايرتها المتحمسين لاستصدار القرار، رسائل عديدة.

فمثلاً، ثمة رسالة إلى الشعب الروسي مفادها أنها لا تزال ضمن منظومة العمل الدولي الجماعي، مبددة بذلك ادعاءات بعض أحزاب المعارضة الروسية، بأن الرئيس فلاديمير بوتين، المقبل على انتخابات رئاسية في 18 الشهر الحالي، جرَ البلاد إلى عزلة خانقة، ومواجهات دولية واسعة مع الولايات المتحدة وأوروبا الغربية، ما قد يحمّلهم المزيد من الانعكاسات الاقتصادية الضاغطة على حياة المجتمع الروسي، الذي يعاني أساساً نتيجة العقوبات التكنولوجية والاقتصادية عليه.

أما رسائلها إلى الداخل السوري، أي إلى النظام والمعارضة المسلحة، فأكدت عبرها بأنها الطرف الفاعل في المعادلة الدولية سواء لجهة الحرب واستمراريتها، أم للسلام وآلياته. وعلى ذلك فهي مهّدت من خلال الشروط «التقييدية» التي طرحتها للمساومة على اتخاذ القرار، وكذلك بما استطاعت تضمينه كبنود في القرار فعلياً، على أن الانتقال الفعلي إلى عقد الهدنة المأمولة من المدنيين السوريين، يجب أن يتضمن ضغطاً على الفصائل المسلحة، للانخراط الكامل في المسار الروسي في آستانة، تجنباً لتصنيفها «بالإرهابية»، حيث استطاعت تضمين القرار 2401 ما يوسّع هوامش التلاعب الروسي بالفصائل، ويضعها تحت التهديد المباشر بالتصنيف، ضمن حيثيات البند الثاني من القرار، المتعلق بعدم شمولية وقف الأعمال العدائية ضد النصرة وداعش والقاعدة والأفراد والكيانات المرتبطة بهم.

كما أن الرسالة الأقوى كانت إلى النظام الذي لا يزال يلعب بورقة حصة إيران في الكعكة السورية، حيث ينزع هذا القرار عنه الحصانة في اللحظة التي تراها موسكو، وليس إيران أو المجتمع الدولي، مناسبة. فالقرار يتحدث عن وقف كامل لإطلاق النار، وليس عن تخفيض تصعيد، ومفاتيح الاستثناءات بيد موسكو، فقط، ما يعني أن ما كانت تتيحه له «هوامش» الخلافات الروسية- الإيرانية، حول الحل السياسي في سورية للنظام قد تقلصت ربما إلى الصفر، عندما تحين الفرصة لموسكو بعقد صفقاتها مع الولايات المتحدة من جانب وأوروبا الغربية من جانب آخر، حتى إذا تعارضت هذه المصالح مع إرادة النظام السوري والرغبة الإيرانية. ويدل على ذلك متابعة موسكو تشكيل اللجنة الدستورية التي أقرتها في سوتشي وعارضها النظام بجلسة معلنة في مجلس الأمن.

أما الاستثمار الأهم في القرار 2401 فهو في علاقة روسيا مع تركيا وإيران شريكتيها في مسار آستانة، إذ يهدد القرار في شكل فعلي اتفاقات خفض التصعيد التي عقدت برعاية ثلاثية روسية تركية إيرانية من جهة، وقد يكون المنقذ لها من جهة أخرى، ويعود ذلك إلى درجة الجدية الدولية في مراقبة تنفيذ القرار، والتزام الدول المتصارعة به، أو في التماشي الدولي مع الرغبة الروسية، ومنحها فرصة إعادة إحياء اتفاقات خفض التصعيد في المناطق الأربع، وفق خريطة تمنح تركيا غرب الفرات كاملاً، والنظام شرقه، مع ضمانات للوجود الأميركي في الشمال والشرق والجنوب، وبسط النفوذ الإيراني وسط العاصمة بما لا يجعلها في تماس مع أي نقطة حدودية تهدد أمن إسرائيل، والتمدد الأميركي في مناطق اقتصاد سورية، أي أن روسيا صاحبة كلمة السر في ضمان المصالح التركية من جهة، إذا قررت المضي في مسار آستانة، والتغاضي عن العملية التركية في عفرين وصولاً إلى منبج، مقابل منح النظام كامل الأحياء التي كان الأكراد يسيطرون عليها في حلب، وقد وقّع فعلياً مقاتلو قوات سورية الديموقراطية في فخ سحب قواتهم من تلك المناطق للانضمام إلى معركة عفرين ضد تركيا، أي أنه بالمحصلة فإن خرق القرار الأممي لا يمكنه أن يحدث في شكل فردي من تركيا ما لم تتوافق مع روسيا وإيران والنظام على ذلك.

وتشترك إيران مع روسيا في قطف ثمار تمرير هذا القرار الإنساني، حيث يغيب التصعيد الإعلامي عنها لرجحان كفة التصعيد ضد العملية الروسية في كل من الغوطة وإدلب، ما يخفف الحملة الدولية على إيران، ويضعها من جهة ثانية تحت الوصاية الروسية، وهو ما يجعل كلاً من الدولتين، تركيا وإيران، «أقل من شريك وأكثر من تابع» للمصالح الروسية في المنطقة، كما يجعل من برودة مسار آستانة جحيماً يعايشه الشعب السوري تحت نار موسكو وشركائها.

* كاتبة سورية.

الحياة

هذه البيئة الإكراهية للقرار 2401/ غازي دحمان

اشتغلت ورشة لتدوير الزوايا في كواليس مجلس الأمن ثلاثة أيام، على مشروع القرار بشأن الغوطة الشرقية في ريف دمشق، والذي تقدمت به الكويت والسويد، من أجل ملاقاة الروس في منتصف الطريق، وإخراج القرار السبت رقم 2401. فقد تم انتزاع كل ما يشير إلى الإلزام بوقت محدد لوقف إطلاق النار، وإلى آليات تنفيذية وأطراف ضامنة، وكيفية الرد على خرق الاتفاق، فظهرت الصياغة واسعة وغير دقيقة، فجاء القرار مهلهلاً مليئا بالثقوب، خصوصا وأنه ترك الباب مفتوحاً لاستكمال هجمات النظام البرية، بسبب عدم تحديده وقت سريان الهدنة، كما ترك لروسيا ونظام الأسد إمكانية استهداف المناطق التي يتذرعون بوجود جبهة النصرة فيها.

لكن، على الرغم من كل ما سبق، يمكن القول إن صدور القرار عطّل عملية اجتياح كبرى جهزت لها روسيا والمليشيات، بعد تجهيز أعداد كبيرة من المقاتلين، عشرات الألوف من قوات نخبة النظام والمليشيات الإيرانية والعراقية وكتائب من حزب الله، مدعومة بأحدث أنواع الأسلحة الروسية التي لم يسبق استخدامها بعد في الحرب السورية، وقد تم التمهيد للعملية بطوفان ناري، شاهده العالم، ويفوق طاقة ال 90 كيلومترا (المساحة التي تحت سيطرة الفصائل في الغوطة) على الاحتمال.

أرادت روسيا وحلفاؤها تغيير المعطيات بشكل كبير في الحرب السورية، من خلال تأمين حزام العاصمة، وإبعاد خطر المعارضة نهائيا، وكشف وزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف، عن سقف ما تريده بلاده في الغوطة، عبر إعادة تجربة حلب التي أفضت إلى خروج

“سيشكل القرار باباً لنزاع غربي – روسي جدي في سورية”

المعارضة نهائياً، بناء على تقدير الكرملين أن الوقت قد حان لتنفيذ هذا الأمر. وبالفعل، وفّرت روسيا الموارد اللازمة لتطبيق ذلك، إلى درجة أن بعض الإعلام الغربي ذهب إلى اعتبار الغوطة ساقطة، ولم يعد مفيداً العمل على إنقاذها.

وفي مقدمة خلفيات قرار روسيا السيطرة على الغوطة إضعاف الموقف الغربي في المفاوضات بشأن سوربة، وفرض أمر واقع تجعله يعمل تحت سقف ما تريده روسيا. وقد تسرب، عبر تقارير دولية، أن روسيا أرادت لنظام الأسد السيطرة على حزام دمشق، لإعلان بدء مرحلة إعادة الإعمار وإيجاد حالة من التنافس بين الشركات الإقليمية والدولية، من أجل الحصول على حصة. وبالتالي، وضع الدول الغربية أمام خيارين، العزلة والابتعاد عن الموضوع السوري، أو الرضوخ لضغط شركاتها التي ستتسابق على كعكة الإعمار، على اعتبار أنها فرصة ثمينة، لا يجوز التفريط بها.

وفي المقابل، ثمّة عوامل أضعفت الموقف الروسي، أهمها فشل عملية اقتحام الغوطة في وقت سريع، حيث كان مقدراً للعملية أن تنتهي في أيام معدودة، بالنظر إلى الاستعدادات الهائلة والموارد الكبيرة التي تم توفيرها، وإذا تعثر الاختراق والسيطرة البرية الكاملة، على الأقل السيطرة على مواقع استراتيجية حاكمة تجعل منطقة الغوطة ساقطة عملياً، ويتم إجبار الفصائل على الاستسلام، وطلب الخروج مع عائلاتهم، وفق المخطط الروسي الذي أعلن عنه لافروف.

وعلى الرغم من الإسناد الناري الكثيف، لم تحقق القوات المهاجمة أدنى اختراق، حيث تكشّف أن الفصائل استعدت جيداً عبر تحصين المواقع، وبناء الأنساق الدفاعية جيدا. وعلى الرغم من احتمالية تحقيق القوات المهاجمة خروقا هنا أو هناك، ما زالت ممكنة حتى بعد صدور قرار مجلس الأمن، إلا أنها لم تعد كافية، لتغيير المعطيات بشكل كبير، وقد أدركت روسيا هذه الحقيقة، وأدركت معها أن تقييمها الوقت المطلوب لتحقيق أهدافها لم يكن دقيقاً. وثمة حاجة لوقت أطول بكثير، لم يكن ممكناً في ظل ضغوط دولية غير مسبوقة عليها.

وقد شكّل الضغط الدولي، وتحديداً، ضغوط أميركا وبريطانيا وفرنسا، عاملاً حاسما في الموافقة الروسية على وقف إطلاق النار، كما أنها شكّلت معطيات جديدة في الحرب السورية، دفعت روسيا إلى إعادة حساباتها، أقله بالنسبة للغوطة، وفي هذا التوقيت تحديدا.

وكانت دعوة بعض الإعلام الغربي إلى قصف مطارات نظام الأسد تشير إلى تبلور اتجاه

“ثمّة عوامل أضعفت الموقف الروسي، أهمها فشل عملية اقتحام الغوطة في وقت سريع”

محدّد، قد يتحول إلى توجه وسياسة، كما أن تحذيرات مندوبي الدول الغربية إلى احتمال تفعيل مبدأ مسؤلية الحماية الدولية الذي أقرّه مؤتمر القمة العالمي سنة 2005، ويقضي بحق السكان المدنيين في أي دولة بالحماية، إذا ما واجهوا تهديدا بالإبادة، حيث ينطبق هذا الوضع على سكان الغوطة بشكل كبير.

وبالطبع، قلل هذا التطوّر في الموقف الغربي الخيارات الروسية، وحصرها في التفاوض على تحسين شروط القرار، وليس إلغاءه، كما حصل في حلب سابقاً، وقد كانت واضحةً مخاوف المندوب الروسي من احتمال استغلال الدول الغربية هذا القرار واتخاذه وسيلة لضرب النظام، أو حتى إسقاطه، وقد عبر لافروف عن هذه المخاوف، حينما قيّم القرار، قبل تعديله، أن الدول الغربية ترغب من خلاله بإسقاط نظام الأسد.

من الواضح أن هذا القرار، وعلى الرغم من كل التحريفات التي أدخلتها روسيا عليه، سيشكل باباً لنزاع غربي – روسي جدي في سورية. وإذا كانت روسيا قد رضخت تحت ضغوط الدول الغربية والموافقة على تمريره، فالمؤكد أنها ستعمل بكل جهدها على تفريغه والالتفاف عليه، بذرائع كثيرة، وحتى ألعاب استخباراتية قذرة، وهو ما يضع المجتمع الدولي أمام اختبار قدرته على فرض وقف إطلاق النار في سورية، كما يضع المعارضة السورية أمام ضرورة اجتراح أفكار وأساليب خلاقة لتفنيد الذرائع الروسية، وكشفها أمام العالم.

العربي الجديد

غوطة دمشق بلون الدم/ سلامة كيلة

جاء دور الغوطة. كل من اعتقد أن روسيا تريد الحل السياسي في سورية، وأن خطواتها في تخفيض التصعيد كانت من أجل ذلك، عليه الآن أن يكتشف وهمه، وأن يتلمس كم آذى الثورة. ينطلق جوهر الإستراتيجية الروسية من سحق الثورة، وتدمير كل مواقعها، وهذا يتوافق مع إستراتيجية إيران والنظام، على الرغم من أنهما يعزوان “الانتصارات” لقواتهما وليس للقوات الروسية، ليس بالطيران فقط، بل بقيادة عمليات وجنود ومرتزقة أيضا. ويتفرّغ وزير الدفاع الذي يمتلك مخططاً لتحقيق هذا “الانتصار الكبير”، سيرغي شويغو، لهذا الغرض. لكن المشكلة أن قوات النظام المتبقية وقوات إيران وأدواتها لم تكن قادرة على الحسم، حتى بحماية الطيران الروسي، كما ظهر في الأشهر الأولى من التدخل الروسي. لهذا، عاد الروس إلى خطة النظام وإيران، بتقطيع مناطق الثورة وحصارها بأقسى ما يمكن. وكانت قوات النظام وإيران قد فشلتا، على الرغم من ذلك في السيطرة على أي من هذه المناطق المحاصرة. لكن، نتيجة عدم وجود قوات قادرة على الحسم، لجأت روسيا إلى سياسة “مناطق تخفيض التصعيد”، حيث اقترحت أربعة ثم ارتفعت إلى سبعة. ولقد دفعت لتحريك جبهة النصرة للسيطرة على بعض هذه المناطق، خصوصاً في الشمال الغربي (إدلب وريفها) التي نجحت في السيطرة على مناطق واسعة، هي التي سلّمت معظمها لقوات النظام وإيران وروسيا، مع بدء الهجوم على ريف إدلب الشرقي. وما زالت تلعب بهذه الجبهة في تلك المنطقة.

“تهدئة الجبهات” في الجنوب السوري، وريف دمشق، وريف حمص، وريف حماة الجنوبي، وإدلب وريفها، سمح لروسيا التي تريد حسم الصراع بالقوة الاستفراد في هذه المناطق، واحدة وراء أخرى. فهي تستطيع، بهذه الإستراتيجية، تجميع قوى عسكرية كافية كما تعتقد. وبالتالي، تستطيع السيطرة على هذه المناطق واحدة بعد الأخرى. هذا ما فعلته في حلب، لكن بعد صفقة مع تركيا أضعفت إمكانية الدفاع عنها، وقامت به قبل ذلك في داريا ووادي بردى والمعضمية وغيرها. ولهذا، لم تكن مستغربة إشارة وزير الخارجية، سيرغي لافروف، إلى تطبيق ما جرى في حلب في الغوطة.

يتعلق الأمر هنا بفهم منظور روسيا القائم على حسم الصراع بالقوة، وإخلاء المناطق التي خرجت عن سيطرة النظام من سكانها، وتدميرها قبل ذلك، وهو منظور النظام وإيران أيضا، فعلى الرغم من أن روسيا فاوضت “جيش الإسلام” في أستانة فهي تتعامل معه باعتباره مجموعة إرهابية، وكذلك كل من تمرَّد على النظام وأراد التغيير، بينما تتخذ جبهة النصرة، كما كانت تتخذ “داعش”، شماعة من أجل تحقيق ذلك. فقد سلمت “داعش” بادية تدمر مناطقها بعد أن انتهت مهمتها، وسلمت جبهة النصرة جزءاً من مناطقها في ريف إدلب، بعد أن بات النظام بحاجة إلى استرجاعها، وهكذا. و”داعش” وجبهة النصرة اللتان تسيطران على مخيم اليرموك والحجز الأسود وغيرها من المناطق في جنوب دمشق بعيدتان عن أي هجوم.

إذن، جاء دور الغوطة، حيث يجب أن تعود إلى سيطرة النظام، بعد أن يكتمل تدميرها وتهجير ساكنيها. أتحدث عن روسيا، لأنها التي باتت تقرّر كل شيء في سورية. ولهذا كان سيرغي شويغو هو الذي أعلن وقف إطلاق النار ساعات (مخالفاً قرار مجلس الأمن)، وهو الذي يفاوض، والذي يهدئ أو يقصف، وطائراته الأحدث يتم تجريبها على رؤوس أهالي الغوطة، فهل هناك أفضل من هذا المكان لتجريب سلاح جديد؟ ولقد أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وكبار قادة في جيش بلاده عن تجريب أكثر من مائتي سلاح جديد على رؤوس السوريين، فقط ليتأكدوا أنهم يبنون جيشاً جديراً بإمبريالية ناهضة، تستحق أن ترث الإمبريالية الأميركية.

ما يتناساه الروس، كما النظام وإيران، أنه ليس من الممكن سحق الثورة، وكل حديث عن انتصار هو وهم، فقد ظنّ النظام أنه سينتصر وحده وفشل، وظنت إيران أنها سوف تنتصر له وفشلت، حتى روسيا ستلاقي المصير نفسه.

العربي الجديد

ما الذي يمنح اقتحام الغوطة كل هذه الأهمية؟/ بكر صدقي

قد يبدو السؤال الوارد في العنوان ساذجاً، بالنظر إلى قرب المنطقة التي تتعرض لحرب إبادة من عاصمة النظام الكيماوي، ومن البديهي أن يسعى المذكور وحلفاؤه إلى استعادة السيطرة عليها. ولكن ألم تكن الحال كذلك طوال السنوات السابقة التي أمضاها السكان في حصار خانق وقصف دائم؟ لماذا صدر الآن فقط قرار الحسم بشأنها؟

للجواب على هذا السؤال لا بد من تركيز النظر على روسيا، لا على النظام. فالروسي الذي تصرف بانتشاء المنتصرين، بعد نجاحه في اجتياح حلب الشرقية، وأطلق مسار آستانة، بالاشتراك مع إيران وتركيا، ثم أعلن تحقيق النصر، على لسان الرئيس بوتين، من قاعدة حميميم قرب اللاذقية، تلقى، بعد ذلك، سلسلة من الصفعات أعادت إليه الرشد من سكرة النصر الزائف، فبات ينظر إلى الغوطة كلقمة سائغة يمكنه ابتلاعها بسهولة، على أمل أن يعود إلى إعلان النصر مرة أخرى.

فقبل كل شيء اتضح للعالم أن ما أعلنته روسيا، مع شريكيها السوري والإيراني، من مناطق خفض التصعيد، لم يكن سوى خدعة لمواصلة قضم المزيد من الأراضي الخارجة عن سيطرة النظام، وفقدت تلك «الخطة» كل ما رافق صدورها من تعويم إعلامي. أضف إلى ذلك أن تقسيم سوريا وتقطيع أوصالها بتلك الطريقة، قد شكل أرضية مناسبة لتعلن واشنطن أيضاً عن منطقة نفوذها شرقي نهر الفرات، بعد انتهاء الهدف الأصلي المعلن للانخراط العسكري الأمريكي في سوريا، أي محاربة تنظيم «الدولة» (داعش)، منطقة نفوذ محمية بالقوة الفظة، كلما اقتضت الحاجة، ولفترة غير محددة.

وبين إعلان النصر على لسان بوتين، قبل أشهر في حميميم، ومعركة تدمير الغوطة، أغارت طائرات بلا طيار «مجهولة المصدر» على قاعدتي حميميم وطرطوس الروسيتين، ثم أسقطت طائرة سوخوي متطورة جنوب إدلب بمضادات طيران حرارية محمولة على الكتف، وقتل أكثر من مئة مرتزق روسي بصواريخ أمريكية قرب مدينة دير الزور، إضافة إلى عدد غير معروف من مقاتلي ميليشيات الأممية الشيعية التابعة لإيران.

وكانت الترجمة السياسية لهذه الخسائر الميدانية في «مؤتمر الحوار الوطني» في سوتشي الذي انتهى بفشل مدوٍ أزال كل أوهام النصر السريع من رأس الثنائي بوتين ـ لافروف.

وهكذا اتضح أن «النصر» على حلب قد فقد كل بريقه وطواه النسيان أمام الانتكاسات الروسية المتتالية. وإذ فشلت الحملة العسكرية باتجاه دير الزور حين اصطدمت بتصميم الأمريكيين على الدفاع عن منطقة نفوذهم، لم يبق أمام بوتين سوى البحث عن نصر عسكري جديد يعيد الاعتبار إلى حصرية الإمساك الروسي بالملف السوري. فلم يكن أمامه سوى خيارين: الغوطة أو إدلب. وبما أن تعقيدات كثيرة تحيط بموضوع إدلب (تركيا، وغزوها لعفرين المجاورة، وإقامتها لنقاط مراقبة وصولاً إلى جنوب مدينة حلب، والصراع الدامي بين الفصائل..)، فضلاً عن توقف زخم تقدم قوات النظام هناك من الجنوب، فلم يبق إلا الغوطة الشرقية المحاصرة منذ أكثر من خمس سنوات، هدفاً «سهلاً» للعدوان الروسي.

أما مرد سهولته المفترضة فهو عدم اهتمام الولايات المتحدة، وحلفائها الغربيين، بتلك المنطقة المتروكة لمصيرها. العقل الإجرامي لبوتين المتشكل على مقاس الحرب على غروزني، لا يحسب حساباً، بطبيعة الحال، لا لسكان الغوطة المدنيين ولا للفصائل المسلحة المسيطرة عليها. هو يكتفي بمراقبة الدول المتدخلة، فيحدد، بناء على ذلك، مدى سهولة ابتلاع الهدف أو صعوبته. لذلك فهو، على الأرجح، لم يشاهد مظاهرات أهل الغوطة الذين هتفوا قائلين إنهم لن يرحلوا، وسخروا من باصات الترحيل الخضراء.

لم يرفع الروسي الفيتو، هذه المرة، في مجلس الأمن، عند التصويت على مشروع القرار رقم 2401 القاضي بهدنة فورية وشاملة على الأراضي السورية، لمدة 30 يوماً، لأن في نيته استخدام هذا القرار لتحقيق نصره على الغوطة باستسلام أهلها وترحيلهم. فباحتقار شديد لمجلس الأمن وقراره، واصل الطيران الروسي غاراته المدمرة على الغوطة، منذ لحظة إعلان قرار مجلس الأمن، ثم أعلن، في اليوم التالي، عن «هدنة يومية لمدة خمس ساعات» لإجلاء السكان المدنيين! كأنما ليقول: أنا مجلس الأمن، وأنا من يقرر تفاصيل الهدنة وتواتر القصف والهدوء! ملقياً قفاز تحديه في وجه الدول الأعضاء، وخاصةً الولايات المتحدة التي أذلته في الأشهر القليلة الماضية، واثقاً من أنها لن تكترث للمزيد من الضحايا المدنيين وأشلاء الأطفال الممزقة بالقنابل الروسية.

بنظرة إجمالية، يبدو «الدب الروسي» في سوريا، مثل الفيل الشهير، في المثل الإنكليزي، الذي دخل متجر الزجاجيات، يحطم كل شيء، بقصد أو برعونة خرقاء، ولكن بلا أي جدوى. ولن يستطيع، طبعاً، أن يعيد ترتيب المتجر ليصبح قابلاً للاستخدام من جديد.

إذا حدثت المعجزة وتمكن أهل الغوطة من كسر العدوان الروسي، سيكون بوسع الروس، الشهر المقبل، إعادة انتخاب رئيس تمرغ أنفه في الوحل والدم. فهنيئاً لهم به.

٭ كاتب سوري

القدس العربي

مناطق القتل الأقل في الجحيم السوري/ هوازن خداج

حدود القتل والاقتتال التي سادت خلال السنوات السابقة بين الميليشيات المعارضة المختلفة وبين النظام السوري وحلفائه المتحكمين في مسار الصراع، انتقلت بسرعة لافتة إلى خانة اشتعال حدود بعض مناطق خفض التصعيد أو “القتل الأقل” التي صاغتها روسيا في مناطق مثل حمص وإدلب وعفرين والغوطة التي تعيش جحيم القصف والتدمير، وسط عجز دولي على فرض هدنة إنسانية دائمة وشاملة.

سعت روسيا منذ تدخلها في الصراع السوري لدعم النظام والحفاظ على موقعها، مع محاولة الإمساك بكافة الملفات العسكرية والسياسية والاقتصادية، لكن حساباتها في إظهار براعتها بتقديم الحلول لسوريا لم تنتج إلا المزيد من التخبط، ليبدو كل ما قدمته خلال سنوات تواجدها مجرد ارتجال عشوائي يتضمن حقيقة واحدة هي تعميم الموت وإدارة حدوده عبر مسار أستانة، وتقسيم سوريا إلى أربع مناطق نفوذ ضمن حيز التفاهمات مع الدول الضامنة والمتنافرة، إيران وتركيا، والذي لم يجعلهم يكسبون الكثير بسبب رفض القوى المحلية الواقعة في بعض مناطق خفض التصعيد لرؤية روسيا وحلولها التي باتت تسير في الآونة الأخيرة نحو الانهيار الكامل وسط جملة من المتغيرات الدولية، أبرزها إعلان أميركا بقاء قواتها في وادي الفرات والمنطقة الشرقية الحدودية، المناطق الأغنى في سوريا بالنفط والغاز، حتى الانتهاء من تسوية الأزمة السورية والحدّ من التمدد الإيراني. أي السير بعيدا عن معطيات روسيا وتهديدها بخسارتها مكتسباتها، وأن زمن التفرّد الروسي بإدارة الصراع في سوريا قد انتهى.

هذه الرسالة التي فهمتها روسيا في المواجهة المحدودة مع واشنطن كانت أولى بوادرها التدمير الذي طال الطائرات الروسية في قاعدة حميميم، وما تلاه من مقتل نحو 200 مرتزق روسي من شركة فاغنر الأمنية باستهداف الطيران الأميركي لقوات موالية للنظام السوري قامت بقصف مراكز لوحدات سوريا الديمقراطية على مسافة نحو ثمانية كيلومترات شرق نهر الفرات، والتي باتت عمليا تحت إدارة أميركية.

اعتقدت روسيا خلال الفترة السابقة أنها انتصرت في مسارها، وامتلكت أوراقا تفاوضية تؤهلها لتكون شريكا ضامنا في إدارة مناطق خفض التصعيد التي أيدتها أميركا في حينها رغم تحفظها على دور إيران كدولة راعية لهذا الاتفاق، وأنها تستطيع من خلالها توسيع دائرة التفاهمات مع واشنطن حول مستقبل سوريا، متجاهلة أن تجميد القتال وتأجيل عملية الانتقال السياسي عبر جنيف وتحت مظلة الأمم المتحدة لن يدوم، فروسيا والدول الضامنة لمخرجات أستانة لن يكونا منفردين بإدارة الصراع وبتقرير مصير سوريا عبر تقاسم النفوذ، ما جعل هذه الدول التي استنزفت قوتها في سوريا أكثر ارتباكا وأكثر اندفاعا نحو المزيد من التصعيد للحفاظ على المكتسبات وتمتين الحدود لضمان السلامة والاستمرار لقواتها وقواعدها الموجودة على الأرض السورية.

وفق خطوط الخرائط والتفاهمات الغامضة لصياغة المعالم النهائية لمناطق النفوذ المقررة، تحولت سوريا إلى دويلات تحت الاحتلال ووصاية دول تستعجل الانتهاء من مناطق النزاع المحتملة خشية تصاعد قوى محلية تزيد تكلفة الصراع كما في عفرين وإدلب ومؤخرا في الغوطة.

فمناطق النظام والضامن الروسي تضم معظم المحافظات السورية والساحل ومعظم ريف دمشق وحمص وحماة وجزءا من محافظة إدلب، لذلك تشهد مناطق إدلب وريف حمص الشمالي هجمات ضارية لضمها إلى سيطرة النظام، لتكون أكثر الهجمات شراسة من نصيب الغوطة الشرقية آخر المعاقل الهامة للمسلحين في ريف دمشق التي تتعرض للقصف المستمر منذ خمسة أعوام ضمن استراتيجية النظام المتوافقة مع أهداف إيران وروسيا في السيطرة على مناطق “سوريا المفيدة” التي أطلقها عام 2013، والقاضية بتأمين حزام العاصمة دمشق التي باتت فعليا تحت الوصاية الإيرانية، والتخلص من أي أثر للمسلحين في كافة المناطق المحاذية لدمشق عبر الحصار والتجويع والمصالحات أو تحويلها إلى جحيم كما يحدث في الغوطة التي لم يتمكن مجلس الأمن من إيجاد حل دائم وفعال لإيقاف سيل الدماء فيها. فقرار مجلس الأمن بالتصويت على الهدنة المؤقتة لا يشكل خطوة نوعية للحد من القتال أو تجدده بعد حين.

الحلف القائم على تنفيذ مناطق “القتل الأقل” أصبح أكثر إصرارا على تثبيت حدوده، فحجم الخوف من التقلبات الدولية المرافقة للحالة السورية بما يشكله من خطر على مكتسبات هذا الحلف حتى الآن، حوّل سوريا إلى ذبيحة على طاولة التشريح لتمزيق جغرافيتها بين الدول المتداخلة وإدارة سلطة الأمر الواقع، عبر صبّ الويلات على الشعب السوري على الرغم من إدعائهم الحفاظ على وحدة سوريا والبحث عن مصالح السوريين وحقوقهم.

كاتبة سورية

العرب

سورية… “الترانسفير” الأخير/ مروان قبلان

مع احتدام التنافس بين الولايات المتحدة وروسيا، خصوصا في سورية، تتجه الأمور في المرحلة المقبلة إلى مزيد من التصعيد، فقد أدت العودة الأميركية إلى الساحة السورية، سواء ميدانيا، من خلال التمسك بمناطق شرق الفرات، عبر مليشيات قوات سورية الديمقراطية (قسد)، بعد اندحار تنظيم الدولة الإسلامية، أو سياسيا، عبر تشكيل لجنة خماسية، تضم إليها فرنسا وبريطانيا والسعودية والأردن، لمواجهة ثلاثي أنقرة- موسكو- طهران، أدت إلى إسقاط ما تسمى مناطق “خفض التصعيد”. ويمكن القول إن مسار أستانة الذي انشأته موسكو، بالتعاون مع تركيا بعد سقوط شرق حلب في ديسمبر/ كانون الأول 2016، وانضمت إليه طهران لاحقا، قد انهار فعليا.

كانت الغاية من إنشاء مناطق خفض التصعيد تجميد القتال في المناطق الأربع الرئيسة التي تسيطر عليها المعارضة (الغوطة الشرقية، إدلب، شمال حمص، وجنوب سورية الغربي)، ريثما تتوصل الدول الثلاث إلى تفاهم ينهي الصراع بضمان مصالحها. استفادت روسيا لتمرير هذا المشروع من غياب واشنطن عن المشهد، نتيجة تركيزها على هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية في المثلث المتصل بحدود تركيا والعراق إلى الشرق من نهر الفرات. وقد جعل عدم مبالاة واشنطن بما يجري غرب النهر (من صراعات وتفاهمات بين حلفاء النظام وحلفاء المعارضة) موسكو تتحكم، عبر شريكيها الإيراني والتركي، بمسار الصراع في سورية.

لكن انتهاء الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية رافقه تغير كبير في الاستراتيجية الأميركية، وبدل أن تنسحب واشنطن من المنطقة، كما توقعت موسكو، قرّرت البقاء. ليس هذا فحسب، بل ربطت انسحابها بالتوصل إلى حل في الصراع الدائر غرب النهر، وشرعت تحضر لوجود طويل، عبر بناء قواعد عسكرية، وإطلاق مشاريع لإعادة الإعمار، وتشكيل جيش محلي، قوامه وحدات حماية الشعب الكردية، رصدت له موازنةً كبيرة تصل إلى 550 مليون دولار.

استفزّت الخطوة الأميركية التي استأثرت لنفسها بثلث سورية الأغنى موسكو وطهران، كما أزعجت تركيا المتخوفة من التوجه الأميركي إلى بناء قوة كردية كبيرة على حدودها الجنوبية. وزاد الأمر سوءا بالنسبة إلى موسكو أن واشنطن بدأت تسعى إلى الانتقاص من “نصرها” في مناطق غرب النهر، في هجماتٍ طاولت قاعدتها الجوية في حميميم عشية السنة الجديدة، ثم إسقاط طائرة لها فوق إدلب، وأخيرا الضربة الموجعة التي وجهتها قوة أميركية إلى قوات المرتزقة الروس (جيش فاغنر) قرب دير الزور في السابع من فبراير/ شباط الجاري.

لكن كيف قاد هذا إلى انهيار مناطق خفض التصعيد؟ واقع الحال أن كل دولة من الدول المنخرطة في الصراع السوري بدأت تستعجل تأمين مناطق نفوذها، قبل أن تظهر تأثيرات العودة الأميركية على الساحة السورية على نطاق أوسع، فتغيرت الاستراتيجية من تجميد الصراع، ريثما يتم التوصل إلى اتفاق على تأمين مصالحها، إلى تأمين مناطق نفوذها تحسبًا من تغير المعادلات.

ليس ما يجري في الغوطة الشرقية، إذا، إلا محاولة “لتطهير” المنطقة من أي وجودٍ للمعارضة وحاضنتها، باعتبارها تقع ضمن مناطق النفوذ الروسية – الإيرانية. في الشمال الغربي تعمل تركيا على إخراج وحدات حماية الشعب الكردية إلى مناطق شرق الفرات، حيث حلفاؤهم الأميركيون. ويحتمل جداً لهذا السبب تحديدا، أن تشتعل بعد ذلك مناطق ريف حمص الشمالي، لاستكمال ترحيل فصائل المعارضة وحاضنتها إلى إدلب (منطقة النفوذ التركية). من غير الواضح ما إذا كان هذا سيشمل ترحيل البلدات والمليشيات الموالية لإيران الموجودة في إدلب (كفريا والفوعة) إلى مناطق النفوذ الإيرانية في الجنوب، وهو مقترحٌ إيراني في الأصل، تم طرحه في العام 2015 لتبادل السكان مع الزبداني قبل التدخل العسكري الروسي. ما يجري إذا هو عملية إزاحة (أو ترانسفير) لكتل سكانية كبيرة بين مناطق النفوذ التي تسيطر عليها القوى المتنافسة في سورية، بحيث تخلو من أي وجود معارض لها.

بقصدٍ أو من غير قصد، أسقطت واشنطن مناطق خفض التصعيد، من دون أن توفر، في المقابل، آلية بديلة لحماية المدنيين من وحوشٍ على هيئة بشر، ولا يبدو أنها مهتمة بتوفيرها، بدليل المسرحية التي تقودها في مجلس الأمن المندوبة الأميركية، نيكي هيلي، التي ترفع الصوت في وجه نظيرها الروسي، لكنها توافق، في نهاية المطاف، على سياسات بلاده، كما حصل في التعديلات على قرار مجلس الأمن 2401 والتي جعلت الهدنة عديمة الجدوى.

العربي الجديد

هل أسقطت الغوطة العيش السوري المشترك؟/ سميرة المسالمة

واجه المجتمع الدولي أزمة سقوط قيمه الإنسانية في الأمم المتحدة خلال جلسة مجلس الأمن يوم الجمعة، 23 فبراير/ شباط الجاري، والتي أجل التصويت خلالها مرات عديدة على قرار بمنع القتل للمدنيين شهرا واحدا فقط، حيث قبل الأعضاء أن تتحول جلسة لمناقشة الواقع المأساوي في الغوطة، لتصبح جلسة مساومة وابتزاز روسية ليس فقط للسوريين، من أهالي مئات الضحايا الواقعين تحت القصف الروسي – الإيراني، المحاصرين غذائياً ودوائياً من النظام السوري، وإنما هي ابتزاز ومراهنة على ضعف موقف المجتمع الدولي الذي يتحدث بلغة لينة وممزوجة بالرجاء من قاتلٍ يشاهد العالم جريمته، عبر بث حي ومباشر من الغوطة الشرقية بكل مدنها وحاراتها.

ولا تقف الجريمة الروسية بحق السوريين عند ارتكاب المجازر وتوزيع المآسي على مساحة سورية، حيث يصل الطيران المحمل بأنواع الأسلحة الجديدة التي تختبر على أجساد السوريين الحية، بل أيضاً بالقفز إلى ما بعد هذه الوحشية العسكرية، وصولاً إلى تدمير ممنهج لأي تعايش مستقبلي بين السوريين، حيث يغذّي مندوب روسيا في الأمم المتحدة فكرة أن ما يحل بمناطق دمشق من سقوط لقذائف تستهدف المدنيين يتحمل ضحايا الغوطة المحاصرون مسؤوليتها، ما

“درس واضح، تريد موسكو أن تلقنه للجميع، دولاً ونظاماً ومعارضة، أن وباء التوحش قابل للتطوير بين جميع من هو حاضر في المقتلة السورية”

يعني التأهيل للقبول بمخططات إيران في عملية التغيير الديمغرافي التي اتبعتها منذ بداية تدخلها في سورية في العام 2011، ومفاعيل واقعة المدن الأربع التي رعتها إيران وحزب الله مع جبهة النصرة لا تزال مستمرة، وقبلها ما حدث في حمص من تغيير ديمغرافي، تلا المجازر الوحشية التي قامت بها مليشيات إيرانية وحزب الله.

وإلى هنا، يبدو المشهد بكل ما فيه من ألم، لم يخرج عن المألوف، عند السوريين الذين عايشوا الحرب المعلنة عليهم منذ الأسابيع الأولى من انطلاقة صيحات الحرية، ومواجهتها بالرصاص الحي وكامل عتاد الجيش السوري، إلا أن ما يزيده استغرابا ووجعاً كان التمظهر الحقيقي لانقسام المجتمع السوري، وقدرة هذه السنوات السبع على إزاحة ستار الوحشية، عما يخالج المصطفين إلى جانب الآلة العسكرية الروسية والإيرانية، ومعهم النظام، التي تسحق أرواح أطفال الغوطة ونسائها وشيوخها، من دون تمييز بينهم وبين حاضنتهم الغوطة موقعا مكانيا لهم، أي أننا أمام حالة من انفصام إنساني تجعل من سوريٍّ يرى في جريمة قتل طفل إنقاذاً لحياته، ولا يرى في وجوه الضحايا ما يحفّزه على استنكار مدى الوحشية في أسلوب قتلها على أقل تقدير إنساني، ما يستوقفنا اليوم أمام فاجعات علينا مواجهتها والتفكير إنسانياً في سورية ما بعد المجازر، قبل التعاطي مع سورية دولة واحدة محتملة الاستمرار قانونياً.

ومن تلك الفواجع المؤسفة أننا أمام سؤال جاد، عن حقيقة مشاعرنا، نحن السوريين تجاه بعضنا بعضاً، وإمكانية أن نستمر في طلب العيش المشترك ضمن دولةٍ يسودها قانون واحد، وحكومة واحدة لا نعرف إلى أيٍّ من الانقسامات السورية تميل، وقد انقسمنا بين مؤيد ومعارض لجرائم ترتكب بحقنا، على اختلاف القتلة، و تنوع الضحايا بانتماءاتهم المذهبية والإيديولوجية والمناطقية والقومية؟

وهل يمكن التبرير للعنف السائد من النظام بأنه أزاح اللثام عن حجم المدفون سورياً، من مشاعر رفض للآخر، سواء كان هذا الآخر من جماعة تتحد في موقفها إيدولوجياً، أو مصلحياً، أو مذهبياً، في مواجهة آخر يرفض سلوكاً سلطوياً؟ وكيف يمكن الجمع بين متناقضات سلوكية وأخلاقية في الحاضنة الواحدة نفسها التي تقبل بقتل طفل “سنّي” من حاضنة الثورة، بينما ترفض قتل طفل آخر من حاضنة النظام، بمبرّر أن من يقتل السني في الغوطة وإدلب وحوران هو من قوى السلطة الحاكمة، بينما تلقى التهم جزافاً على كل المعارضة بأنها مسؤولة عن قذائف مجهولة الهوية، بينما واضح الهدف الذي يزيد عمق الشرخ المجتمعي؟

وعلى الجهة المقابلة وبالمواجهة الصريحة، لا بد من السؤال: كيف نفهم أن الحاضنة الشعبية للثورة يمكن أن تتفهم جرائم بحق أطفال من كرد سورية في عفرين، بينما تدين وتطالب بلجم إرهاب النظام وروسيا وإيران في الغوطة؟ هل تحول الانتماء السوري من انتماء إلى الوطن الذي يعني المواطنين الذين يتشكل منهم ذلك الوطن الذي يبدو جزءا من خيال حكايات الجدات ليس إلا، إلى الانتماء إلى القاتل ومذهبه وسياسته وداعميه، وحتى خياناته؟

في الغوطة، ثمّة درس واضح، تريد موسكو أن تلقنه للجميع، دولاً ونظاماً ومعارضة، أن وباء التوحش قابل للتطوير بين جميع من هو حاضر في المقتلة السورية، لأنها تستطيع تعويمه وتدويله والتأسيس لقبوله، ليس بالصمت الدولي فقط، ولكن أيضاً بالقرارات الدولية “المرنة” المعدة سابقاً لمصلحة التفسيرات المتناقضة بين المتوافقين عليها، وقد حدث ذلك منذ بيان جنيف1، وصولاً إلى كل القرارات الأممية من 2218 حتى 2254 والبيانات اللاحقة من عواصم مختلفة غربية وأميركية، وحتى عربية.

وفي اجتماعات مجلس الأمن، ثمّة دروس دولية للسوريين على ضفتي الصراع، أن هذا المصير القابل للتصعيد ليس خارجاً عن السيطرة، بل هو يسير ضمن سياقه المرسوم عبر

“المطلوب أكثر من العودة إلى حضن الاستبداد كرعية مهزومة، بل القبول والتسليم بأن القاتل هو الضحية، وأن الضحايا أعداد لم تكن إلا ضالة”

إخضاع كل الأطراف لمعادلات دولية دقيقة الحسابات والتكلفة، ناتجها الأخير القبول بالتسليم وليس الاستلام، التسليم بأننا، نحن السوريين، أدوات مخطوفة بيد دول عدوة وصديقة، وأن حجم تعاطفنا مع قضايانا، ولو كلامياً، يمر من مصفاة تلك الدول الراعية للصراع واستمراريته، والتي ترى في قتل السوريين السنة في الغوطة وإدلب وحماة وحلب مكافحةً لإرهاب مستقبلي، يهدّد علمانية النظام الفئوي القائم، وفي الوقت نفسه، هناك من الضحايا من يبرّر قتلاً آخر على أساس قومي ومذهبي، وحتى نوعي!

وعلى ذلك، فإن الاستسلام للنظام بشكله الحالي ليس حلاً مطلوباً، حتى من النظام الحاكم، لأن ما هو مطلوب أكثر من العودة إلى حضن الاستبداد كرعية مهزومة، بل القبول والتسليم بأن القاتل هو الضحية، وأن الضحايا أعداد لم تكن إلا ضالة.

نعم، من تلك الفواجع أن وحشية القاتل التي يدافع عنها مندوب موسكو في جلسة مجلس الأمن ليست أكبر فواجعنا، وإنما بقبول أن يمارس بعض ضحايا الاستبداد من السوريين دور المتفرج والمتفاعل والمنفعل بهذه الجرائم، من الغوطة الشرقية حتى إدلب وعفرين، ليس إلى جانب الضحية الإنسان، وإنما إلى جانب القاتل، وقد تعددت تسمياته، وتنوعت جنسياته، ويتحول هؤلاء الضحايا من المؤيدين لأي قاتل في سورية، أيضاً، إلى جوقة من المصفقين، كلما ازداد صوتها ارتفاعاً عرفنا أن سورية الواحدة الموحدة شعباً التي نأملها، تنازع أمام خيار الحفاظ على حياة بعض طفولة مغدورة، فهل أسقطت الغوطة آخر ما تبقى من حديثٍ عن حياة مشتركة بين السوريين؟

العربي الجديد

روسيا ومسؤولية تقسيم سورية/ محمود الوهب

يندهش المواطن السوري، ومن يقف إلى صفه، من هذا التوحش الروسي/ السوري غير المسبوق في غوطة دمشق الشرقية، إضافة إلى المماطلة الديبلوماسية الروسية، وعرقلتها قرار مجلس الأمن ذا المحتوى الإنساني أولاً، وكذلك محاولتها كسب الوقت، وابتزازها المجتمع الدولي لمكاسب سياسية، إذ لم يصدر القرار، في النهاية، إلا بعد إدخال عبارات مطاطية عليه، وما كان له أن يخرج لولا ضجيج حملات الإدانة الدولية الواسعة، وربما التهديد المحتمل من دول أكثر قدرة.. ومع ذلك، استمر الطرفان: روسيا والنظام بقصف المدنيين، وقتل الأطفال. ولعلَّ السوريين يتساءلون، أيضاً، عن الأسباب العميقة لتلك الحملات العسكرية الروسية الهمجية.

بدايةً، لا بد من الإقرار، وخصوصاً ممن لا تزال تغطي بصرهم وبصيرتهم غشاوة ما، بأن روسيا اليوم، وبعد المتغيرات الدولية الحاصلة في العالم مع القرن الحادي والعشرين، قد غدت، وبوضوحٍ لا ينقصه أيُّ دليل، الوَجْهَ الآخرَ لأميركا فيما يتعلق بالعدوانية تجاه الشعوب الأخرى، وفي البحث عن مناطق نفوذ جديدة، وأسواقٍ لبيع الأسلحة الفتاكة، وأخذ “خوَّات” من حكومات الشعوب القادرة على الدفع، إضافة إلى البحث عمَّا يمكِّن المافيات المالية المتكوِّنة خلال العقدين الماضيين، من عقود استثمار، وشراكاتٍ تنافس سواها من شراكات دول العالم العظمى.. لا بل إن الوحشية الروسية جعلت أميركا تُزايِد على روسيا اليوم بمواقفها الإنسانية، انطلاقاً مما يرتكب في سورية من مجازر.

أما ما يفسر صمت العالم اليوم تجاه سلوك روسيا، وعدم اتخاذه موقفاً عملياً، فليس “الفيتو”

“روسيا والنظام وحدهما مسؤولان، لا عن القتل فحسب، بل عما يجري من أعمالٍ تقود إلى التقسيم”

الروسي الذي أطال أمد المأساة السورية، فجعل منها حرباً دولية يتحمل السوريون وحدهم أوزارها، بل لأن روسيا، وعلى الرغم من سعيها إلى كسب حصص أكبر لها ولشريكيها، النظام وإيران، فإنها لا تتجاهل نصيب الآخرين.. فها هي ذي الجيوش الأجنبية ومرتزقتها تتناهش الأراضي السورية من أطرافها كافة، بينما لا ترى روسيا غير مدنيي غوطة دمشق، لتهدمها فوق رؤوس أهلها. بسبب مائتي مسلح من جبهة النصرة يمكن إخراجهم بألف وسيلة غير قتل الناس.

ما يراد قوله هنا إن روسيا والنظام وحدهما مسؤولان، لا عن القتل فحسب، بل عما يجري على الأرض من أعمالٍ تقود إلى تقسيم سورية، فالقادة الروس الذين يعرفون الوضع السوري أكثر من غيرهم لم يتعاطوا مع المبادرات السلمية، سواء ما جاءت بها جامعة الدول العربية أو الأمم المتحدة، بل أخذوا بالمماطلة والتذرع بأسباب واهيةٍ لا تصمد أمام الواقع الذي كان، ودافعهم الوحيد لفت الانتباه إليهم قوة عظمى جديدة لا علاقة لها بالقيم الإنسانية، بل بالمصالح المتعارف عليها بين الدول.. إضافة إلى أنها تريد الانتقام لنفسها من أميركا والغرب عموماً الذين غدروا بها، حين تعاطوا مع الكعكة الليبية (أعلنت ذلك صراحة). وتدرك روسيا جيداً أنَّها لا تستطيع التفرد بسورية وحدها، وأن الفيتو المعطل في مجلس الأمن لا ينفع بمفرده. ولذلك تستطيع هي، وبما تملكه من قوة ونفوذ في سورية، ومن فهم لطبيعة نظامها السياسي، أن تكون الشريك الأقوى للأطراف الأخرى، وخصوصاً للولايات المتحدة، وهي إذ تدرك خبث السياسة ومكرها، وضلوعها في ذلك عميق، تراها لم تفسح في المجال لوجود المتطرفين الإسلاميين في سورية فحسب، بل ساهمت بوجودهم الأممي، وعملت، على نحو غير مباشر، وبما لا ترغب به، ولا تشتهيه. وأعني بذلك إدخال الولايات المتحدة الأميركية شريكاً لا تعوزه خبرة الدخول ومبرّراته.. أميركا التي لم يكن لها موطئ قدم واحدة على الأرض السورية طوال عقود الصراع على سورية، باستثناء شركات تنقيب عن النفط، وعبر عقود رسمية جاءت بمبادرة من حافظ الأسد.. ومن هنا، يدرك المتابع أنَّ إدارة أميركا الظهر للمسألة السورية منذ البداية، مكتفية بمكنتها الإعلامية، وتصريحات سياسييها. ولعلها لم تعمل جدياً إلا في حدود مصلحة إسرائيل وادعاء أمنها، و(جريمة الكيميائي الأولى خير مثال). وحتى حين تدخلت روسيا عسكرياً في سبتمبر/ أيلول من العام 2015 لم تحرّك ساكناً.. بل لعلّهاَ رغبت في دفعها إلى المستنقع الذي هو الأقرب إلى مستنقع أفغانستان، مع عدم إغماض العين عن حصتها المرتقبة، ولعلَّ الدولتين متفقتان، سراً، على الرغم من اختلاف النيات.

اليوم، وبعد أن اتضحت الصورة، يتحدّث الإعلام السوري عن تقسيم دول المنطقة، بدءاً من تقسيم فلسطين ومروراً بالعراق، وليس انتهاء بالسودان.. ويلقي أسباب ذلك على الاستعمار من دون أي إشارةٍ إلى الأسباب العميقة المتعلقة بحكام تلك الدول، ولا إلى ما قد حدث ويحدث في سورية.

وإذا كان لفلسطين وضع خاص، فإن أمْرَيْ العراق والسودان، وربما القادم إلى سورية يختلف، إذ إنَّ مردّ ذلك يعود، بالدرجة الأولى، إلى الحكام المستبدين الذين صادروا الحريات السياسية، وعملوا على إشاعة الفساد ونهب المال العام، بأيدي شركائهم من المقربين، وكانوا أبعد ما

“بعد أن اتضحت الصورة، يتحدّث الإعلام السوري عن تقسيم دول المنطقة، بدءاً من تقسيم فلسطين ومروراً بالعراق، وليس انتهاء بالسودان..”

يكون عن بناء دولٍ يتساوى فيها المواطنون من دون أي تمييز.

أذكر أنني كتبت في أكتوبر/ تشرين الأول 2014 مقالة عنوانها “دمشق تكفيني”، في إشارة إلى التقسيم الذي لاحت معالمه، وجاء فيها: “من يدقق فيما آلت إليه الأمور يدرك أن لسان حال النظام هو أن لا عودة عن الحل الأمني بالمطلق، وإن أضحت البلد يباباً، ولا رجعة عن التمسك بكرسي الحكم، وإن كان على كومة أحجار، وبقايا مدن. وحتى إذا غدا الوطن أوطاناً، وهو هكذا في الواقع العملي الآن، فماذا يعني أن تقطّع أوصال المدن، أو فيما بينها، على نحو قطعي، وأن تسافر، مثلاً، من حلب النظام إلى حلب المحرّرة (التسميات المستخدمة آنئذ) في مدة تتجاوز عشر الساعات، وأن تدفع عشرة أضعاف الأجرة الفعلية؟! إن ذلك يشير إلى أمر واحد هو: شبح التقسيم، أو شكل من أشكاله الذي يخيم على أجواء البلاد، وماذا يعني هذا القصف الجهنمي لمنطقة الوعر حيث يقيم ما تبقى من سكان حمص الذين دُمرت أحياؤهم وهُجِّروا قسراً؟ ثم بماذا نفسر ما يجري حول دمشق تحديداً من حرب ضروس لا تبقي ولا تذر، يشنها الجيش على قاعدة ما يعرف بسياسة الأرض المحروقة، غير المضي نحو قرارٍ كهذا؟ وبماذا نفسر، كذلك، ما يحدث في المحافظتين الساحليتين من تحصين وترحيل لمنشآت صناعية حلبية وحمصية ودمشقية أيضاً إليهما؟”

يتباكى النظام اليوم على وحدة البلاد التي أوصلها برعونته، وبالأجنبي الطامع الذي استعان به، إلى حافة التقسيم، وبعد أن تحدث رأسه عن مصطلح “التجانس”، (تجانس مواطنيه) الذي لا يلتقي مع مفهوم المواطنة، ولا يؤكد إلا نفي المواطن الآخر الذي لا يقبل أن يكون عبداً في وطنٍ تحوَّل إلى مزرعة خاصة.

كاتب وصحفي وقاص سوري، له عدد من المؤلفات والمجموعات القصصية

العربي الجديد

سؤال الغوطة الكبير/ إياد الجعفري

سألني صديق يقطن في الغوطة الشرقية، إلى أين تتجه الأمور في رأيك؟.. قلت له، ببساطة، “أنتم من سيقرر إلى أين ستذهب الأمور”.

قد يكون سؤال الغوطة الكبير، الذي يشغل تفكير المراقبين للتطورات في شرق دمشق: هل ستكرر الغوطة تجربة شرقي حلب؟

وتنقسم الإجابات في اتجاهين، كل اتجاه يستشهد بمؤشرات تؤكد وجهة نظره. فأولئك الذين يعتقدون أن الغوطة لن تكون حلب ثانية، يؤكدون أن مقومات الصمود المتاحة لفصائل الغوطة، ولمدنييها، أكبر بكثير من تلك التي كانت متاحة في حالة شرقي حلب. وفي الاتجاه نفسه، يتحدث البعض بتفاؤل عن تعاظم الضغوط الغربية على الروس، ويغمز أحدهم من قناة وصول حاملة طائرات أمريكية إلى المتوسط، رغم أن الأخيرة وصلت إلى المنطقة في إطار مناورات مشتركة مع الإسرائيليين، محددة الموعد سلفاً، وتجري للمرة التاسعة منذ العام 2001. لكن تزامن وصول حاملة الطائرات تلك، مع تصريحات أمريكية وأوروبية داعية لمعاقبة الأسد لاستخدامه الكيماوي، رفع من رهان البعض على تدخل غربي، أو تلويح بتدخل، قد يلجم الهجمة على الغوطة.

في هذه الأثناء، لا يبدو أن الأمريكيين قريبون من أي تحرك عسكري جاد. فهاهم يفتتحون حراكاً دبلوماسياً جديداً في مجلس الأمن، لإقرار مشروعي قرارين دوليين، أحدهما بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بهدف إعادة إحياء التحقيق الدولي بخصوص استخدام السلاح الكيماوي في سوريا، ومعاقبة الفاعلين. قراران من المرتقب أن تعرقلهما روسيا مجدداً، بالفيتو، إن لم يقبل الغرب إجراء تعديلات جوهرية في بنودهما، كالعادة.

هذا الحراك الدبلوماسي الأمريكي، الذي سيخوض معارك تفاوضية ماراتونية قد تدوم لأسابيع مع الروس، وقد يُجهض في نهاية المطاف، بفيتو روسي جديد، إنما يؤكد أن الأمريكيين يراهنون بصورة رئيسية على القوة الناعمة، في صراعهم البارد مع الروس والإيرانيين، في سوريا. وأنهم يريدون فقط تسجيل النقاط على الروس، لإحراجهم في مجلس الأمن، أو توريطهم في قرارات دولية، ضعيفة، على المدى المتوسط، لكن لها تداعياتها على المدى البعيد. وهكذا يبدو حراك الأمريكيين في مجلس الأمن، حراكاً بارداً جداً، مقارنة بسخونة المعركة في الغوطة.

هل يعني ذلك أن الأمريكيين، لا تعنيهم الغوطة؟.. أيضاً، من سيقرر الإجابة على ذلك، هم أولئك القابعون في الغوطة ذاتها، من مدنيين، وفصائل مقاتلة. فالغوطة، لا تملك قيمة استراتيجية ملحة في أجندات الأمريكيين، في الوقت الراهن. لكن أولئك القابعين في الغوطة، قد يفرضونها على أجندات الأمريكيين، حتى ولو على مضض من الأمريكيين أنفسهم.

الأمريكيون يحترمون القوي، ويعقدون معه الصفقات، وإن كان بينهم وبينه خلافات، فهم مستعدون للتفاوض معه، لحلها، أما إن كانت بينهم وبينه مصالح مشتركة، فأهمية التحالف معه تزداد. في حالة الغوطة، فإن صمود الفصائل المقاتلة، والمدنيين، وتحوّل الغوطة إلى غصّة في حلق بوتين، قبيل الانتخابات الرئاسية في روسيا، سيرفع من أسهمها في نظر الأمريكيين. ويجعلها ذات قيمة استراتيجية أكبر. وترتيب تفاهمات وعلاقات وطيدة مع فصائلها المسلحة، سيكون في قائمة أجندات الأمريكيين، حينها، دون شك.

يهتم الأمريكيون بإحراج بوتين، وهو يخوض أسابيعه الأخيرة، من حملته الانتخابية الرئاسية. لكن ذلك لا يهمهم إلى الدرجة التي تدفعهم للتدخل العسكري المباشر، والاقتراب من مخاطرة التصادم مع الروس. لذلك، لا يمكن لأحد أن يراهن على تدخل أمريكي مباشر من أجل الغوطة، إلا في حالة واحدة فقط، أن تحصل مجزرة كبرى، جراء استخدام الكيماوي، تحديداً، على غرار ما حدث في العام 2013.

وكلما ارتفع حجم الخسائر البشرية في الغوطة، من المدنيين، كلما ازدادت الضغوط على الروس، وكلما أصبح الأمريكيون أقرب للتدخل المباشر. لذلك نلاحظ أن عدّاد القتلى اليومي انخفض نسبياً، في الغوطة، بعد صدور القرار الدولي الأخير، 2401، الذي نص على ترتيب هدنة في كامل الأراضي السورية.

القرار لم يُحترم من أحد. لا من الأتراك شمالاً، ولا من الروس والإيرانيين والأسد في الغوطة. لكن، معدل الخسائر البشرية في أوساط المدنيين، أصبح أقل نسبياً، مقابل تصاعد محاولات التوغل البرّي للنظام داخل الغوطة. أي أن النظام والروس، خففوا من وتيرة القصف العشوائي، الذي كان يهدف أساساً إلى تحطيم معنويات الحاضنة الشعبية للفصائل المسلحة، ودفعها للضغط على مقاتليها وقياداتها، باتجاه الوصول إلى تسوية، أياً كان الثمن. تخفيف وتيرة القصف العشوائي، كانت نتيجة للقرار الدولي. وفي المقابل، بات النظام مضطراً، بغطاء جوي روسي، لأن يُوغل برياً في الغوطة، وينتقل من القصف العشوائي إلى القصف المركز على الجبهات التي يتم فيها القتال المباشر.

وحتى الآن، لم تنجح هدنة الساعات الخمس، التي أعلنتها روسيا، في دفع المدنيين للنزوح. وهنا يطرح البعض سيناريو محتملاً بقوة. أن يكثّف الروس من جديد، استراتيجية القصف العشوائي على المدنيين، خارج ساعات الهدنة الخمس، كي يدفعوا بالمدنيين، في نهاية المطاف، إلى النزوح خلال ساعات الهدنة. لكن ذلك سيتطلب رفع عدّاد القتلى المدنيين، من جديد، وتصاعد الضغوط على الروس دولياً، بالتزامن مع موعد مراجعة تنفيذ القرار الدولي، 2401، الأسبوع القادم. الأمر الذي سيعرض الروس لضغوط شديدة. يأتي ذلك بالتزامن أيضاً، مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في روسيا، التي ستجري منتصف الشهر الجاري، والتي لا بد أن بوتين، لا يحبذ خوضها، وصور القتلى المدنيين، المؤلمة، تملأ وسائل الإعلام والتواصل، حول العالم.

لذلك من المرجح أن يراهن الروس، في الأيام القليلة القادمة، على تحقيق توغل برّي نوعي داخل الغوطة، بدلاً من استراتيجية القصف العشوائي، التي تسيء للغاية، لصورة روسيا، دولياً.

في الساعات الأخيرة، سُجل تراجع ميداني نوعي، لفصائل المعارضة، في الشيفونية، بالغوطة. لكن ما يزال من المبكر الجزم بمسار المعارك الميدانية. فالمنطقة مرشحة، وبامتياز، لأن تكون وكر استنزاف مكثّف لمقاتلي النظام والميليشيات الداعمة له.

وباختصار، سيقرر أهالي الغوطة، وفصائلها، مصيرها، وربما مصير جزء كبير من مستقبل سوريا. فصمودهم، وقدرتهم على صد توغل النظام، وإفشال الهجمة الراهنة، سيمثّل خسارة نوعية لنظام الأسد وحليفيه الإيراني والروسي. وسيمثّل صفعة قاسية لـ بوتين، قبيل الانتخابات في بلاده. وسيرفع من أسهم فصائل الغوطة، في حسابات الداعم الغربي، وحلفائه الإقليميين.

أما خلاف ذلك، فهو يعني انعطافة نوعية جديدة، باتجاه تصفية الحراك المعارض المسلح، وحاضنته الشعبية، لصالح مشهدين رئيسيين في سوريا، الأسد وحليفيه الإيراني والروسي، والأكراد وحليفهم الأمريكي.

المدن

أبعد من عفرين وسوتشي والغوطة/ محمد ديبو

يكاد التدخل التركي الحالي في سورية يكون بؤرة مكثفة للحال الذي وصلت إليه قضيتنا السورية، خصوصا أن الفشل الذريع لمؤتمر سوتشي (للحوار الوطني السوري!) جاء ليضيف الكثير عن صورة أحوالنا التي تزداد قتامة، وكأن قطار سورية يجري عكس التاريخ، ويوغل في الابتعاد عن أحلام السوريين وحقهم العادل في الحرية والكرامة.

أول ما يقوله التدخل التركي إن حال التقاسم الإقليمي والدولي لسورية مازال قائما، على الرغم من أنه يكاد يصل إلى سكّته الأخيرة، بعد أن أخذت تركيا، بتدخّلها الراهن، ما كانت تطالب به دائما، أي النفوذ في الشمال ومنع الأكراد من التمدد غرب الفرات، وربما منطقة آمنة ذات نفوذ تركي مستقبلا. هكذا يكتمل التحاصص الدولي الإقليمي، إيران وروسيا في “سورية المفيدة”، وأميركا في غرب الفرات، فيما يقطع التركي حصته اليوم من اللحم السوري الحي أيضا، متغاضيا عن القصف الروسي لإدلب وجوارها، وأيضا عن العنف الوحشي في الغوطة الشرقية. هذا يؤكد، مرة أخرى، ما بات مؤكدا منذ زمن، أن سورية اليوم ملعب مفتوح لكل القوى، وأن الجميع يلهو بالدم السوري، لتحقيق مصالحه لا غير، ما يعني أن مقاربة المسألة السورية من باب الحرية والكرامة والديمقراطية فقط، لم يعد أمرا قابلا للتداول والتصريف السياسي، ما لم يتبع بالتحرّر من هذه الاحتلالات كافة، وهذا يستلزم رؤية واستراتيجية

“إزالة الاستبداد شرط أساس للبناء لكنه ليس كافيا”

جديدتين، لا يبدو اليوم أبدا أن المعارضة السورية بكل أطيافها تملكها أو تسعى إلى امتلاكها حتى، ما يعني أن أحوالنا مرشحة لمزيد من التدهور، خصوصا أن المنطقة كلها اليوم تذهب باتجاه إعادة إحياء الإمبراطوريات والاستعمار بشكله الأكثر رثاثةً، أي الاحتلال المباشر.

وسيوضح تأمل التدخل التركي، من هذه الناحية، لنا أن تركيا الأردوغانية اليوم وضعت اللبنة الأولى في مشروعها الإمبراطوري العثماني الذي يسعى أردوغان إلى إعادة إحيائه، وإن تأمل هذا التدخل، بالتوازي مع القواعد العسكرية التركية التي تأسست في الإقليم، يبين أن المارد التركي عاد ليكون لاعبا محوريا بعد انكفاء طال قرنا، وهذا ما يطمح له أردوغان، أن نكون أمام تركيا مختلفة كليا في عام 2023، توازيا مع الذكرى المئوية للجمهورية التركية.

ما سبق يجعل المهمة السورية صعبة وشاقة، لأن السؤال هنا: من الصديق ومن العدو للسوريين اليوم، من هذه القوى (روسيا، أميركا، تركيا، إيران)؟ إن تأملا في هذا الأمر يوصلنا إلى أن لكل فئة سورية أصدقاءها الذين هم أعداء للفئة السورية الأخرى، ما يستدعي سؤالا آخر: كيف يمكن بناء استراتيجية تجمع السوريين والحال كهذه؟

من جهة أخرى، أضاف التدخل التركي مزيدا من الملح على الجرح الكردي العربي، وهو جرح بقي مفتوحا طوال القرن الماضي، من جرّاء عدم قدرة الكرد على بناء دولتهم القومية، وعلى وقوعهم تحت نير أنظمة استبدادية أذاقتهم الويلات، فكانت الثورة المناسبة التي يمكن أن تعيد إلى العدل قوته. إلا أن قوة التأثيرات الخارجية والداخلية (الضدية للتغيير)، باعدت بين

“المارد التركي عاد ليكون لاعبا محوريا بعد انكفاء طال قرنا”

العرب والكرد، وأبعدت الاثنين عن إمكانية تحقيق أي شيء، حيث كان الآخرون المستفيد الوحيد من خلافهما، من دون أن يتعلم أي منهما من دروس التاريخ. والأكثر ألما هذا الإصرار على التجريح والتخوين والأبلسة، بعيدا عن محاولة البناء بحثا عن مشتركات للعيش سويا، أو حتى للانفصال بسلام، لنصبح أمام جسد اجتماعي متهتك: علوي سني، سني شيعي، كردي عربي، أقلية أكثرية.. وكأن كل مفردات الديمقراطية والعلمانية والتعايش والمواطنة ليست أكثر من حبر على ورق، ما يطرح أسئلة أخرى: لماذا فشلنا في بناء المواطنة؟ ولماذا لم نتمكّن من إيقاف هذا الجرح حتى بعد تضعضع قوة الاستبداد؟ وهل عدم ثقة المكونات ببعضها بعضا يعود إلى المستبد وحده، أم الأمر أبعد من ذلك حقا؟

يمكن القول إن مقاربة مسألة البناء والسعي إلى إيجاد مشتركات وطنية أو مشتركات للتعايش لا تختزل بمسألة الاستبداد فحسب، فإزالة الاستبداد شرط أساس للبناء، لكنه ليس كافيا، لأن حجم القوى والأفكار الضدية التي نحملها، والموروثة منذ قرون طويلة، تشكل أحد أسباب الإعاقة التي نرقد في هوّتها اليوم، وهي الأفكار التي ساعدت المستبد والقوى الدولية والإقليمية على الفتك بنا، وضللتنا عن السير نحو أهدافنا، إذ لا يمكن فهم ما يحصل في عفرين اليوم بعيدا عن إيمان بعض الكرد بأن قوةً ضديةً، كحزب الاتحاد الديمقراطي، يمكن أن تحمل أملا لقضيتهم، وهو ما يوازيه إيمان بعض العرب أن تشكيلاتٍ، مثل فتح الشام وأحرار الشام والجبهة الإسلامية، يمكن أن تحمل خيرا لقضيتهم في الحرية والكرامة. علينا أن نمتلك شجاعة الاعتراف بأن هذه الأفكار والطرق التي سلكنا ساهمت في إيصالنا إلى ما نرقد فيه، ما يستدعي رؤيةً مركبةً تعرف كيف تواجه الاستبداد، باعتباره سلطة غاشمة، بالتوازي مع مواجهة سلطة تلك الأفكار التي نحملها في رؤوسنا وضديتها، وهي الأفكار التي تشكل عائقا أمامنا، فالمعركة ليست ضد المستبد وعلى المستوى السياسي فحسب، بل أيضا على مستوى الوعي والقيم والتنوير، أي على مستوى المجتمع، وبالتوازي أيضا.

العربي الجديد

معركة الغوطة الشرقية.. دوافعها وعوامل الصمود

2018-03-01 | المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات

تتعرّض غوطة دمشق الشرقية، منذ مطلع شباط/ فبراير 2017، لهجوم عنيف، في ما يبدو محاولةً من النظام وحلفائه لاقتحامها والسيطرة عليها، عبر الاستهداف الناري الكثيف للحاضنة الشعبية؛ من أجل الضغط على الفصائل المسلحة، حتى تقبل بالخروج منها. وقد أدى القصف الجوي والمدفعي، حتى الآن، إلى سقوط أكثر من 600 شهيد، أكثرهم من الأطفال والنساء. ويسعى النظام، كما صرح مندوبه الدائم في الأمم المتحدة، بشار الجعفري، إلى تكرار سيناريو شرق حلب؛ إذ أدى القصف الجوي الروسي الكثيف إلى إجبار الفصائل المسلحة على مغادرة المدينة، وإجلاء أهلها عنها. فهل يتكرر سيناريو حلب في غوطة دمشق الشرقية؟ أم هل يمكنها الصمود والاستمرار في المقاومة؟ وما هي عوامل الصمود في هذه الحالة؟

حصار الغوطة

تقع الغوطة الشرقية، كما يدل اسمها على ذلك، في شرق مدينة دمشق، وسُميت بهذا الاسم لأنها بساتين غنّاء من أشجار مثمرة تحيط بمدينة دمشق، وقد كانت تشكّل تاريخيًا جزءًا من حزامها الأخضر (إلى جانب الغوطة الغربية)، وسلّة غذائها الرئيسة، وتبلغ مساحتها نحو 110 كيلومترات مربعة، وتضم مجموعة من المدن والبلدات، أكبرها دوما التي تُعد عاصمة إدارية للمنطقة، وحرستا وغيرها من المدن والبلدات التي يصل عددها إلى عشرين مدينة أو بلدة. يشتغل معظم أهلها، وقد كان عددهم قبل الثورة أكثر من مليوني نسمة، في الزراعة. اشتهرت غوطة دمشق بمقاومتها الشديدة للاحتلال الفرنسي. وبالنظر إلى أنها غطاء أخضر متصل بالبادية، مثّلث ملجأً آمنًا للثوار على مر العصور. كانت غوطة دمشق من أوائل المناطق التي ثارت على النظام في آذار/ مارس 2011، بسبب الظلم الذي لحق بها من سياساته الزراعية، وتمليك الأراضي لمشاريع رجالات النظام، واتباع سياسة الاستيراد لبضائع تنتج فيها مثل الأثاث وغيرها. وقد سيطرت عليها المعارضة بداية من عام 2012، وهي تخضع، منذ ذلك الوقت، لحصار شديد من قوات النظام الذي حاول اقتحامها من محاور مختلفة أكثر من مرة خلال السنوات الخمس الماضية، إلا أن كل محاولاته باءت بالفشل. يعيش في الغوطة اليوم، بحسب أكثر التقديرات، نحو 400 ألف نسمة، رفضوا الخروج من أراضيهم وبيوتهم، على الرغم من إجراءات الحصار التي أوصلتهم، في بعض الأوقات، إلى حافة الجوع.

أسباب التصعيد

كانت الغوطة الشرقية تمثّل إحدى مناطق خفض التصعيد الأربع الرئيسة إلى جانب إدلب، ريف حمص الشمالي، ومنطقة جنوب سورية الغربي (درعا والقنيطرة) التي نشأت نتيجة اتفاق

“جاء الإعلان عن استراتيجية أميركية جديدة، بعد انتهاء الحرب على داعش بمنزلة ضربة كبيرة لجهود روسيا”

روسي – تركي، فتَح الباب أمام ظهور مسار أستانة، بعد سقوط الجزء الشرقي من مدينة حلب بيد روسيا وحلفائها في كانون الأول/ ديسمبر 2016. وقد تم التوصل إلى تفاصيل شمول الغوطة بنظام الهدنة في اتفاق وقعته روسيا، بوساطة مصرية، في القاهرة، في تموز/ يوليو 2017، مع جيش الإسلام (أحد فصيلَي المعارضة الكبيرين اللذين يسيطران على الغوطة الشرقية)، ثم انضم إليه فيلق الرحمن في الشهر التالي. وقد وافقت روسيا على ترؤس أحد قياديي جيش الإسلام (محمد علوش) وفد المعارضة السورية في اجتماعات أستانة، على الرغم من معارضة إيران والنظام لهذه الخطوة.

كانت فكرة مناطق خفض التصعيد تهدف إلى الإعداد لمسار سياسي للحل؛ وفق الرؤية الروسية التي برزت بعض ملامحها خلال جولات أستانة الثماني التي عقدت على امتداد عام 2017، وتوجت بمؤتمر سوتشي في 29 كانون الثاني/ يناير 2018، وكانت روسيا تريده بديلًا من مسار جنيف الذي لم تساعد في إيصاله إلى أي نتيجة، على الرغم من اضطلاعها بدور رئيس فيه من خلال مشاركتها في إصدار قرار مجلس الأمن رقم 2254، والذي غدا مرجعيةً رئيسةً للحل في سورية. لكن سلسة من التطورات الأخيرة أدت إلى إفشال هذه الجهود، واتجاه روسيا إلى الموافقة على توجهات إيران والنظام، إلى التخلي عن فكرة مناطق خفض التصعيد، والذهاب في اتجاه الحسم العسكري، ابتداءً من الغوطة الشرقية (هذا إذا لم تكن مناطق خفض التصعيد تكتيكًا مؤقتًا أصلًا يهدف إلى الاستفراد بمناطق المعارضة المسلحة، والتخلص منها واحدة بعد الأخرى). فقد تعرّضت روسيا لسلسة من النكسات الميدانية والسياسية التي تنتقص من “النصر” الذي أراد الرئيس، فلاديمير بوتين، استثماره إلى الحد الأقصى في انتخابات الرئاسة التي تجري في 18 آذار/ مارس 2018.

فبعد مرور أيام قليلة على زيارةٍ قام بها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى قاعدة حميميم الجوية الروسية على الساحل السوري، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وإلقائه ما بدا كأنّه خطاب “النصر” أعلن فيه عن بدء خفْض القوات العسكرية الروسية في سورية، تعرّضت القاعدة نفسها لهجماتٍ صاروخيةٍ، أدت إلى إعطاب سبع طائرات كانت في أرض المطار، ثم تعرّضت القاعدة نفسها لهجمات منسقة، قامت بها طائرات من دون طيار (درونز)، عشية رأس السنة، لم تتمكن وسائط الدفاع الجوي عن القاعدة من رصدها، قبل أن يتم في مطلع

“حاولت روسيا الالتفاف على نص قرار مجلس الأمن 2041 عبر اقتراح هدنة يومية مدتها خمس ساعات”

شباط/ فبراير 2018 إسقاط طائرة “سوخوي” روسية فوق إدلب بصاروخٍ يعتقد الروس أنه محمول على الكتف. وقد اتهمت موسكو الولايات المتحدة الأميركية بوجود دور لها في هذه الهجمات المنسقة للانتقاص من “الإنجاز” الروسي في سورية. ثم جاءت الضربة الأخيرة، عندما وجهت طائرات أميركية معزّزة بالمدفعية ضربة كبيرة إلى مليشيا مرتبطة بشركة أمنية روسية خاصة (كانت تعمل في أوكرانيا قبل أن تنقل مسرح عملياتها إلى سورية)؛ عندما حاولت مهاجمة مقار عسكرية تابعة لقوات سورية الديمقراطية (قسد)، يوجد فيها جنود أميركيون قرب مدينة دير الزور شرق سورية. وقد أدى الهجوم الأميركي إلى مصرع عدد كبير من عناصر المرتزقة الروس، الأمر الذي تسبب بضجةٍ كبيرة في روسيا، وإحراج شديد لنظام الرئيس بوتين الذي حاول، أول الأمر، تجاهل الحادثة كليًا، قبل أن تضطر وزارة الخارجية الروسية إلى الاعتراف، فقط، بمصرع خمسة مواطنين روس في العملية، قالت إنهم غير مرتبطين بالقوات الروسية العاملة في سورية.

من جهة ثانية، جاء الإعلان عن استراتيجية أميركية جديدة في سورية، بعد انتهاء الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية، واستعادة أكثر الأراضي التي يسيطر عليها، بمنزلة ضربة كبيرة لجهود روسيا من أجل الاستئثار بقيادة الحل في سورية. ففي 17 كانون الثاني/ يناير 2018، أعلن وزير الخارجية الأميركية، ريكس تيلرسون، في خطاب مخصص للسياسة الأميركية في سورية، أن الولايات المتحدة قرّرت عدم تكرار خطئها في العراق، عندما انسحبت منه بعد القضاء على تنظيم القاعدة، وتركته للنفوذ الإيراني، وأن الولايات المتحدة قرّرت، من ثمّ، الاحتفاظ بوجود عسكري لها شرق سورية، بعد طرد تنظيم الدولة الإسلامية. وحدد تيلرسون خمسة أهداف رئيسة، تسعى واشنطن إلى تحقيقها، من خلال الاحتفاظ بهذا الوجود، هي:

- عدم السماح لتنظيم الدولة الإسلامية، أو القاعدة، بالانبعاث مجددًا، وعدم السماح بأن تعود سورية لتصبح قاعدة أو منطلقًا للتخطيط أو تجنيد أو تمويل أو شن هجمات ضد الولايات المتحدة، أو ضد مصالحها أو حلفائها.

- إيجاد حل للصراع في سورية، من خلال عملية سياسية تقودها الأمم المتحدة، وفق نص القرار 2254، للوصول إلى دولة سورية مستقرة وموحدة ومستقلة، تحت قيادة جديدة لا يكون الأسد جزءًا منها.

- تحجيم النفوذ الإيراني، ومنع إيران من إنشاء قوس نفوذ لها في المنطقة، ومنع تحول سورية إلى قاعدة لتهديد استقرار المنطقة والدول المجاورة.

- توفير الظروف التي تسمح بعودة اللاجئين والنازحين داخل سورية إلى بيوتهم وبلداتهم.

- إخلاء سورية من كل أسلحة الدمار الشامل.

اعتبرت روسيا الاستراتيجية الأميركية الجديدة عملًا عدائيًا يستهدف جهودها ومصالحها في سورية؛ إذ رفضت الولايات المتحدة حضور مؤتمر سوتشي، حتى بصفة مراقب، ومارست ضغوطًا على الهيئة العليا للمفاوضات المعارضة لمقاطعة المؤتمر، وأنشأت الولايات المتحدة لجنة خماسية تضمها، إلى جانب بريطانيا وفرنسا والسعودية والأردن، لمواجهة ترتيبات روسيا مع تركيا وإيران في سورية، وقدمت للمبعوث الأممي، ستيفان دي ميستورا، ورقة تتضمن رؤية اللجنة الخماسية للحل في سورية، في مواجهة مقررات مؤتمر سوتشي.

من أجل كل هذه الأسباب، قرّرت روسيا التي رأت أن استراتيجيتها السياسية والعسكرية في سورية تتداعى، مع تدهور علاقتها بالولايات المتحدة إلى مستوىً غير مسبوق، أن تنحو في اتجاه حل عسكري في الغوطة الشرقية، في خطوةٍ يكون الهدف منها هزيمة المعارضة كليًا ودفعها إلى الاستسلام، بدلًا من التفاهم معها على حل؛ مثلما كانت الفكرة، عندما انطلق مسار أستانة. ولهذه الأسباب بدأ التصعيد في الغوطة.

القرار 2401

بعد مفاوضات طويلة، وتعطيلٍ، ومحاولات كسب الوقت، على الرغم من الضغوط السياسية والإعلامية التي تصاعدت مع انتشار آثار الدمار والموت؛ بسبب القصف الروسي لمناطق

“يتمتع المقاتلون بخبرات قتالية كبيرة ولديهم كل الأسباب للبقاء والمقاومة”

المدنيين في الغوطة، وافقت روسيا على مسودة مشروع قرارٍ مشترك، تقدمت به السويد مع الكويت التي كانت ترأس دورة مجلس الأمن، خلال شباط/ فبراير 2017، لإطلاق هدنة إنسانية في سورية، مدتها ثلاثون يومًا، وفتح ممرات لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة. صدر القرار رقم 2401 في وقت متأخر من يوم الجمعة 23 شباط/ فبراير 2017، لكن روسيا لم توافق عليه إلا بعد تعديلات جوهرية؛ إذ حذفت منه فقرةً توجب بدء الهدنة خلال 72 ساعة من تبني القرار، وأصبحت، بدلًا من ذلك، “من دون تأخير”. ومن بين التعديلات، أيضًا، أن تشمل الهدنة سورية كلّها، بدلًا من الغوطة فقط، وأن تستثنى منها الجماعات المتشددة التي يصنفها مجلس الأمن إرهابية (أي تنظيم داعش وجبهة النصرة)، على الرغم من أنه لا وجود لداعش في الغوطة الشرقية، أما جبهة النصرة فأعربت الفصائل المقاتلة عن استعداد هذه الجبهة إخراج قواتها المحدودة من الغوطة، لكن روسيا وحلفاءها طالما استخدموا هذه الحجة للاستمرار في القصف وإخضاع المعارضة.

من جهة ثانية، حاولت روسيا الالتفاف على نص القرار الذي يسمح بتوفير معابر إنسانية لإدخال المساعدات، واقترحت، بدلًا من ذلك، هدنة يومية مدتها خمس ساعات تبدأ في التاسعة صباحًا وتنتهي في الثانية بعد الظهر، للسماح للمدنيين بالخروج من المنطقة؛ في محاولة واضحة لتهجير سكان المنطقة تحت القصف الذي يبدأ في الدقيقة الأولى بعد انتهاء مهلة الخروج، ويستمرّ 19 ساعة يوميًا.

مقومات الصمود

مستفيدةً من تجربة شرق حلب، وسحبًا للذرائع، اقترحت فصائل المعارضة داخل الغوطة،

“تمكن أهالي المنطقة، خلال سنوات من الحصار والقصف، من بناء شبكة كبيرة من الأنفاق، حتى إنه يمكن القول إن بلدات بكاملها تعيش تحت الأرض”

إخراج عناصر جبهة النصرة الذين تتخذهم روسيا ذريعةً لاستمرار القصف، مع أنّ عددهم لا يتجاوز 250 شخصًا مع عائلاتهم (بين 400 ألف نسمة). وعلى الرغم من أن روسيا رحبت بالمقترح، فإنها عرقلت تنفيذه حتى الآن؛ إذ تسعى عمليًا إلى القضاء على آخر جيوب المعارضة المهمة الموجودة حول دمشق، وكانت قد تمكنت، خلال العامين الأخيرين، نتيجةً للقوة الغاشمة والحصار وكثافة القصف الذي مارسته على المدنيين، من إخراج فصائل المعارضة، وتهجير السكان من أكثر مناطق الغوطة الغربية؛ من أقربها إلى دمشق (داريا والمعضمية وقدسيا ووادي بردى) إلى أبعدها عنها (الزبداني ومضايا.. إلخ). وقد عبرت روسيا، صراحةً، على لسان وزير خارجيتها، سيرغي لافروف، عن أنه من الممكن التوصل إلى اتفاقٍ لخروج فصائل المعارضة السورية من الغوطة الشرقية؛ على غرار الاتفاق الذي جرى في حلب عام 2016 وسمح للمقاتلين بالخروج نحو إدلب.

لكن تحقيق الأهداف الروسية ربما لا يكون بالسهولة نفسها التي تحققت في حلب، قبل أكثر من عام؛ ويعود ذلك إلى أن إمكانات الصمود في الغوطة الشرقية أفضل منها في حلب، على الرغم من أن المنطقة تعيش تحت حصار كامل منذ خمس سنوات. فمعظم (إن لم يكن جميع) مقاتلي المعارضة، من أهالي المنطقة؛ ومن ثمّ فإنهم يعرفون جغرافيتها جيدًا، ولن يكون من السهل على أي قوة عسكرية مهاجمة أن تتقدم. ومن أبرز الأدلة على ذلك أن النظام لم يتمكّن بعد خمس سنوات من القتال الضاري أن يتقدم، ولو مسافة قليلة في حي جوبر، على أطراف مدنية دمشق، والذي يُعد خط الدفاع الأول عن الغوطة، ثمّ إنّ مقاتلي المعارضة كثيرو العدد؛ فوفق أدنى إحصاء لهم، يصل عددهم إلى عشرة آلاف مقاتل، مجهزين بأسلحة ثقيلة غنموها من معسكرات النظام خلال سنوات القتال السابقة، كما أنّ هؤلاء المقاتلين يملكون مخزونًا كبيرًا من الذخيرة يكفي المقاومةَ فترةً زمنية طويلة. وفضلًا عن هذا، يتمتع المقاتلون بخبراتٍ قتالية كبيرة، ولديهم كل الأسباب للبقاء والمقاومة؛ فهم يدافعون عن أرضهم وأهلهم، والخيارات التي أمامهم، إنْ قرروا القبول بالخروج، ليست مشجعة، خصوصا أنّ من سبقوهم من فصائل المعارضة وأهاليهم يتعرّضون اليوم للمستوى نفسه من القصف في إدلب. زيادةً على ذلك، تمكن أهالي المنطقة، خلال سنوات من الحصار والقصف، من بناء شبكة كبيرة من الأنفاق، حتى إنه يمكن القول إن بلدات بكاملها تعيش تحت الأرض، كما أن طبيعة المنطقة الزراعية، وخبرة أهلها في هذا المجال، أمران يسمحان لهم بالصمود، ذلك أنّ المنطقة قادرةٌ على تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال. وما يمكن أن يمثل فرقًا حقيقيًا هنا، هو، وحدة الفصائل في التعامل مع الهجمة العنيفة التي تواجهها الغوطة، وتجنب ما كان من تناحر واقتتال، لم يعد لهما من مبرّر مقبول للاستمرار في مثل هذه الظروف.

العربي الجديد

روسيا تقود الإبادة في الغوطة أم يقودها الأسد والإيرانيون؟/ عبدالوهاب بدرخان

كانت معضلة روسيا في مجلس الأمن أن الدول الكبرى عرضت عليها «قراراً إنسانياً» ولم تعرض عليها شيئاً آخر يشجعها على «شرائه». قالوا لموسكو أنهم يعوّلون على «ضميرها»، ولمّا لم تعرف عما يتحدّثون فإنها لم تجد أمامها «صفقة» تستوقفها، ولما زادوا الضغوط زادت الشروط للتخلّص من أي مسؤولية والتزامات. فكان لهم القرار الذي جهدوا للحصول عليه حفاظاً على ماء الوجه، وكان لروسيا ما أرادت، أي لا شيء يتغيّر، فهي لم تتدخّل في سورية لتبرهن إنسانيتها بل لتساوم الأميركيين والأوروبيين على ملفات أخرى ليس بينها الشأن الإنساني. منذ ما قبل الغارة الأولى لمقاتلاتها وهي تقترح هذه المساومة، لكنها لم تلقَ من الآخرين سوى آذان صماء. كلّما أوغلت روسيا في الجرائم ارتفعت أصواتهم لتوبيخها وشيطنتها في مجلس الأمن، وكلّما فعلوا ذلك تيقنت بأنها تفعل الصواب، فإمّا أن يرضخوا ويلبّوا توقّعاتها وإمّا أن تعاود لاحقاً وضعهم أمام عجزهم، فهي غير معنية بـ «القانون الإنساني الدولي» وغير قلقة على سمعتها بالتالي فهي لا تجزع إذا شهروه في وجهها، بل تعتبرهم شركاء لها في قتل الشعب السوري.

لا تزال أطراف «المجتمع الدولي» تعامل روسيا باعتبارها دولةً كبرى ملتزمة القانون الدولي، وعلى هذا الأساس تطالبها بأن تحترم – في الأقل – التزامات أعلنتها هي نفسها بالنسبة إلى سورية. لكن روسيا لا ترى سوى الولايات المتحدة وتعتبرها مساوية لها أو متفوّقة عليها في عدم احترام القانون الدولي. وإذا كانت موسكو اضطرّت للموافقة شكلياً على القرار المعدّل لمجلس الأمن فإن لعبة توزيع الأدوار في سورية أخرجت إيران من الكواليس لتصبح طرفاً علنياً يؤكّد أنه ونظام بشّار الأسد يرفضان أي هدنة، في الغوطة الشرقية أو في سواها. لا بدّ من أن الروس استحسنوا هذه الخطوة لأنها توضح حقيقة موقفهم، إذ لم تعد هناك فوارق بينهم وبين الإيرانيين والأسديين وباتوا متوجّهين جميعاً نحو «الحل العسكري». وما اكتفى المندوب الروسي في مجلس الأمن بقوله تلميحاً تكفّل مندوب الأسد بتوضيحه للمتسائلين، فـ «الغوطة، نعم، ستكون حلب الثانية، وإدلب ستكون حلب الثانية أيضاً»، وفق ما قال.

هذه هي خريطة الطريق للشهور المقبلة، ولم تكن هناك أي خريطة سواها، لكن انعدام الخيارات لدى الأطراف الأخرى جعلها تأخذ بالأوهام التي نثرتها موسكو تارةً عن حل سياسي وطوراً عن «مناطق خفض التصعيد». ولعل الوهم الأكبر أن تلك الأطراف لا تزال تُوصف بأنها «تدعم المعارضة»، إنها تستخدمها أو بالأحرى لا تحسن استخدامها في مواجهة مع روسيا وإيران. أما «الحل السياسي» الروسي فقد فشل، وما كان له أن ينجح في أي حال، هذا إذا افترضنا أنه وُجد أصلاً. فلا أصحابه الروس عملوا عليه بجدّية وواقعية، ولا الحليفان الإيراني والأسدي ساعداهم بل بذلا كل شيء لإفشاله، لأنهما منذ إسقاط شرق حلب دأبا على المطالبة باستكمال الحسم العسكري، لكن الروس فضّلوا آنذاك اجتذاب تركيا إلى محورهم على استجابة رغبة الحليفين. ثم إن الأولوية كانت حينذاك لمنافسة التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة على ضرب «داعش» وطرده من مناطق سيطرته، وفي المقابل، أسّس الروس مسار آستانة للدول الثلاث «الضامنة» بأجندة خفية/ علنية مفادها: احتواء الفصائل المقاتلة ضد النظام، استخدامها لنسف مسار جنيف وبلورة حل سياسي معها خارج المفاوضات، وترتيب «مصالحة» ما بينها وبين النظام…

كانت تلك تركيبة غبيّة أثبت طابخوها ومروّجوها أنهم لا يعرفون جيداً أيّاً من المعارضة وفصائلها أو النظام وميليشياته، أو يعرفونهم لكن الغطرسة الروسية جعلتهم يواصلون تصديق الكذبة، إلى أن صُدمت موسكو بالفخ الذي نُصب لها في «حوار سوتشي»، إذ أرسل النظام ما يقرب من ألف ومئتي مشارك بينهم نحو عشرون ممن ليسوا «شبيحة» ولم يكن عددٌ منهم راغباً في الذهاب لكنه أُرغم. حتى الآن لا يزال أحدهم مذهولاً بما حدث له، إذ يقول أنه لم يعرف يوماً معنى «سقط المتاع» إلى أن رأى بعينيه «الرفاق» الآخرين في الرحلة. فالمفروض أنه وإياهم من الموالين للنظام، وهو يؤكّد ذلك، لكنه لم يستطع أن يفهم كيف يُرسل أناساً بمواصفات مريبة شخصياً ومعيبة اجتماعياً إلا بأن النظام كان في الوقع يستهزئ بالمؤتمر وبفكرته وأهدافه.

بالطبع، تلاشت كل قيمة سياسية لمؤتمر سوتشي، إذ اضطرّت موسكو لتسليم «نتائجه» إلى ستيفان دي ميستورا الذي لا يعرف كيف يدمج «اللجنة الدستورية» المقترحة بصيغة جنيف، ولعل رفضها من جانب النظام يساعده على تجاهلها، فالنظام لا يحبّذ أي لجنة لا يشكّلها بنفسه. لكن المرارة لا تزال في حلق موسكو، بل انعكست لاحقاً على خياراتها الثأرية، بعدما أُسقطت طائرتها «سوخوي 25» فوق إدلب وتعرّض مرتزقتها لمذبحة في دير الزور. وقبل ذلك، كانت «سوتشي» كلّفت الروس «صفقة عفرين» مع الأتراك، وهي ما قلب المقاييس عند النظام والإيرانيين ودفعهم عمليّاً إلى إظهار ما يشبه التحدّي لموسكو، خصوصاً في إصرارهم على إرسال ميليشيات إيرانية (تابعة للنظام!) إلى عفرين، ثم في الإصرار على إقحام الفوعة وكفريا في التعديلات على قرار الهدنة (من أجل الغوطة)، فالإيرانيون يتصرّفون بالبلدتين (خلافاً لإرادة أهلهما الشيعة) في كل مساوماتهم من الزبداني إلى عفرين والغوطة.

لكن «التحدّي» قفز إلى العلن بعدما لاحظ الإيرانيون والنظام أن ثمة اختلالاً في التخطيط الروسي في مواجهة ما يثبّته الأميركيون من وقائع على الأرض، تحديداً في شمال شرقي سورية، وما يوشك الأتراك على إحرازه في غرب الفرات. وقد لاحظت طهران ودمشق أن هناك تمايزاً بين عسكر موسكو وسياسييها، فعلى رغم أن القرار لفلاديمير بوتين الذي عهد بالملف إلى المستوى العسكري إلا أن المستوى السياسي يسترشد أيضاً بالخط الذي رسمه لهم بوتين نفسه. وفي الفترة الأخيرة، بعد مؤتمر سوتشي وما تلاه، انزعج سياسيو موسكو من اللهجة التصعيدية لدمشق، إذ لم تعد ترضى بأقلّ من «استكمال النصر العسكري» ولم تعد تقبل بالقرار 2254 أساساً لأي حلّ، وهو ما حاضرت به بثينة شعبان، مستشارة الأسد، في «منتدى فالداي»، وهي كانت استُثيرت بمغادرة سيرغي لافروف القاعة برفقة زميله محمد جواد ظريف مع شروعها بمداخلتها.

لكن سياسيي موسكو أدركوا أن القيادة تدعم معركة الغوطة الشرقية، بدليل النسبة الكبيرة من الانسجام بين النظام وقاعدة حميميم في إدارة المعركة سواء بدفع سهيل الحسن إلى قيادتها أو بإفشال التفاوض مع الفصائل لتبرير إشعالها، لأن الهدف بات القضاء على المقاتلين في الغوطة تمهيداً لإسقاطها. وكان واضحاً من تعليقات المندوب الروسي في مجلس الأمن أن المطلوب كسب الوقت لا أكثر، وأن أي قرار حتى بموافقة موسكو لا يعني أن الهدنة ستكون نافذة. والواقع أنها لم تحترم إطلاقاً، بل تكرّر استخدام غاز الكلورين في يومها الأول من قبيل تأكيد النيات. وعلى الرغم أن ممثلين لـ «جيش الإسلام» و «أحرار الشام» شاركوا في اجتماعات آستانة، وأن «هدنات» عدة تمّ التفاوض عليها سابقاً بين الروس وممثلين عن «فيلق الرحمن»، إلا أن مقتضيات الحسم جعلت موسكو تعتبر هذه الفصائل مستهدفة جميعاً بسبب تعاونها مع «هيئة تحرير الشام – جبهة النصرة سابقاً»، فالأخيرة مصنّفة إرهابية وتُستخدم ذريعة لاستهداف الغوطة، علماً أن مواقعها هي الأقل عرضة للقصف الجوي والمدفعي.

لا يريد النظام استعادة أي منطقة مع أهلها، لذلك يفضّل إنزال الدمار الشامل بها وجعلها أرضاً محروقة ليضمن تفريغها من السكان وتسليمها إلى الإيرانيين ليستولوا على «أملاك الغائبين». ليس في الغوطة مقاتلون أجانب ولا لاجئون أو غرباء، فجميع الـ400 ألف الذين بقوا فيها هم من أهلها ويملكون بيوتهم وأراضيهم، لذلك فإن مطاردة المدنيين وضرب المستشفيات والأسواق والأحياء السكنية تعني أن «الحسم العسكري» الذي يسعى إليه الثلاثي الإجرامي، الروسي – الإيراني – الأسدي، هو قرار مسبق بالإبادة الجماعية لأهل الغوطة.

* كاتب وصحافي لبناني

الحياة

عن إخراج العرب من سورية/ وليد شقير

يرمز الإصرار السوري الإيراني الروسي على الخلاص من المعارضة في الغوطة الشرقية إلى الكثير من الأهداف، بدءاً بضمان الحماية لدمشق إزاء احتمال تحريك الجبهة الجنوبية في اتجاه العاصمة، مروراً بتعميق التغيير الديموغرافي في محيطها بتهجير أهلها منها في ما يشبه حرب ابادة المدنيين، وبتقليص فرص الحل السياسي على أساس قرار مجلس الأمن 2254 عبر انتصار جديد للنظام يثبت رأسه في السلطة بموازاة توسيع سيطرته الميدانية مع حلفائه.

من أهداف موسكو حكماً الانتقام من المعارضة التي رفضت التسليم بالهندسة الروسية للحلول في سوتشي.

لعل أحد أوجه ما يجري في الغوطة الشرقية، سواء كان هدفاً أم جاء نتيجة للهجمة عليها، هو استكمال عملية إخراج العرب من المعادلة في بلاد الشام. وعلى رغم التركيز الروسي على محاربة «جبهة النصرة» (هيئة تحرير الشام) فيها، فإن الفصائل الرئيسة في الغوطة بعيدة من «النصرة». بل هي فصائل قامت على الدعم العربي من دول عدة عربية مدتها بالإمكانات كي تصمد في وجه وحشية النظام وحلفائه. والخلاص من هذه الفصائل السورية غير المصنفة إرهابية يعني استكمال إنهاء الوجود العربي الميداني بالواسطة على الأرض، بعد حلب وغيرها.

ومع أن الحضور العربي في سورية تراجع إلى أدنى مستوى في التأثير منذ التخلي العربي عن حلب، ومنذ الافتراق العربي التركي في الأهداف في سورية، فإن هذا الانكفاء انعكس بعد واقعة حلب استبعاداً للمشاركة العربية في مسار آستانة الذي أراده تحالف موسكو- أنقرة- طهران، وسيلة لتقاسم النفوذ على الساحة السورية. انكفأ العرب لمصلحة الوجود الأميركي المباشر انطلاقاً من الشمال والشرق في سورية، والذي اعتمد على الأكراد. وانكفأ منذ أن نجحت الحيلة الروسية بإغواء بعض الدول العربية بإمكان الاستعانة بالعنصر العربي في مواجهة التطرف السني، ثم تراجعت. وثمة من يؤرخ لانكفاء العرب بفشل مبادرة الجامعة العربية بداية عام 2012 في تحقيق أي تقدم في الحل السياسي وفي ولوج مرحلة انتقالية نحو حكم يتفاوض السوريون عليه.

لم يكن استبعاد الدول العربية عن عبث. بل إن دورها بلغ مستوى الانعدام نتيجة مسار انحداري متواصل بحيث تأتي حرب الغوطة لتقضي على أي وزن محتمل لها في الملعب السوري. حتى التوهم بإمكان تحريك الجبهة الجنوبية ضد النظام بات قراره أميركياً بحتاً، فالمواجهة على تلك الجبهة باتت بين إيران وإسرائيل ومعها أميركا. والمواجهة الأميركية الروسية في الميدان السوري أخذت بعداً جديداً يتعلق بالثروة الغازية والنفطية السورية كما برهنت عملية القصف الأميركي لقوافل الميليشيا الروسية المتجهة نحو شرق الفرات في محافظة دير الزور، للتمركز فوق حقول الثروة الطبيعية في أوائل شباط (فبراير) الماضي. وبات الأميركيون يستخدمون شعار الروس نفسه لتغطية التنافس على تلك الثروة ولإبقاء قواتهم في سورية، أي شعار مواجهة «داعش» والإرهاب، على رغم أن الدولتين الكبريين تنافستا على نسبة الانتصار على تنظيم «الدولة الإسلامية» قبل 3 أشهر لكل منهما.

لم يبقَ للدور العربي في الإقليم سوى المواجهة الدائرة مع أذرع إيران في اليمن، حيث تخوض المملكة العربية السعودية الحرب ضد تمدد الحرس الثوري. وفي هذه المواجهة لا تفوت موسكو مناسبة من أجل الإيحاء بأنها ستخرج عن حياديتها عبر رفضها إدانة التدخل الإيراني في اليمن كما فعلت في مجلس الأمن قبل يومين.

ولم يبق للدور العربي في أزمات الإقليم سوى السعي لتأمين حضور في الأزمة الأم، أي القضية الفلسطينية، حيث أظهرت إدارة دونالد ترامب ازدراء مكشوفاً له حين ضربت عرض الحائط حساسية القدس بالنسبة إلى العرب. فهل تقف الدول العربية فعلاً لا قولاً وراء الرئيس الفلسطيني محمود عباس وتشبثه بالثوابت وبالمبادرة العربية للسلام مقابل الصفعة التي تلقتها تباعاً من ترامب ومن روسيا في سورية وفي فلسطين؟ وهل تصدق أنباء عودة الدعم للسلطة الفلسطينية في المواجهة المصيرية التي تخوضها؟ ولم يبق للدور العربي سوى العودة إلى ضمان الحضور في لبنان لمنع مصادرته وجعله امتداداً لتقدم الدور الإيراني في بلاد الشام، ولإعانته على الصمود في انتظار اتضاح المعادلة في سورية، فاستعادة الدور في الحلول تحتاج إلى حضور في إدارة الأزمات بدل إدارة الظهر لها.

الحياة

تمرين روسي بالذخيرة الحية في الغوطة الدمشقية/ حامد الكيلاني

حبر حملة الأقلام كحبر السيل الأعظم المتدفق بدماء الأبرياء، عليه ألّا ينضب أو يجف في أعماق حراس المثل العليا الذين في مقدمة مهماتهم رفض السير مع المشيعين لجنازة الأمل بمقاومة الشعوب وثورات أغصان الزيتون البكر. تلك الجنازات التي تجيد تنظيمها أجهزة الأمن والقمع وشُعَب الاستخبارات الضليعة بفنون التعذيب وتشويه الحقائق واستدراج الموت والقتل بالجملة لتوجيه أصابع الاتهام واللوم إلى من أطلق غضب نظام حاكم كالنظام في سوريا، رغم أن الجميع يدركون سلفاً مخاطر إقلاق نوم وراحة الوحش الجاثم فوق أنفاس أمة السوريين.

إطالة أمد الصراع في سوريا والمماطلة بتنفيذ قرارات جنيف وما صدر عن منظمة الأمم المتحدة تمت تحت مظلة الدروع الواقية للاتحاد الروسي، وبمساعدة مخلفات الفكر الفاشي لأقبية الباسيج النازية وخبرتها على مدى عقود من حكم الملالي بتغول إجرامها ضد الشعوب الإيرانية، كل ذلك منح النظام الحاكم في سوريا طاقة البطش وهو المتمرّس وراثيا بمهنة المكائد وتسقيط الخصوم واحتكار شعار المقاومة لإسكات أي صوت وطني.

فلسطين بالنسبة للنظام الحاكم في سوريا لا تقل عن هوس النظام الإيراني في تدمير الأمة العربية “حبا” في الشعب الفلسطيني وقضيته، حتى أن الملالي أطلقوا اسم “القدس” على فيلقهم التابع لحرس ثورة الخميني بمهامه التوسعية وألويته الميليشيوية ذات الاستخدام المزدوج بهيمنة السلاح ومصادرة القرار السياسي في الدول المغدورة بالتمدد الطائفي الإيراني.

ما الذي دفع السلطة الحاكمة في العراق إلى إعلان الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس مستشارا أمنيا لمجلس الوزراء منذ عدة سنوات، في إشارة يفهم منها كما أكدت إحدى نائبات البرلمان العراقي مؤخرا إن سليماني تلتقي به جميع الشخصيات والقوى السياسية المشاركة في الانتخابات ودون استثناء، بما يرسخ مرجعيته في تقرير مصير الانتخابات، إضافة إلى توجيه دفة الصراعات الدولية الواردة جداً في المنطقة لصالح ولاية الفقيه باستراتيجية الاعتماد على الدم العراقي والسوري في توظيف شعار محور المقاومة من أجل فلسطين والقدس.

يكفي أن تذكر كلمة فلسطين في سوريا النظام حتى تتجلى أمام الشعب السوري خارطة الطريق إلى شعبة فلسطين في دمشق، والتي تحولت بعد ثورة الشعب السوري إلى مقرات ميدانية مفتوحة لـ”هولوكوست” متكرر على مسرح عروض الفرجة الدولية إما بالتواطؤ الضمني بأنصاف الاعتراف بالحقائق أو أرباع الشك من مصالح دولية متشابكة وإما بأجزاء من ارتباك في لحظة تشوّش للضمير الإنساني الذي كان ينتصر سابقا للحرية والعدالة وحق الشعوب في غد أفضل.

الضمير الذي بات اليوم يتقبل الأمر الواقع، ويرتضي إدانة صمود البنادق في ميادين يتشرف بها الموت وذلك لأسباب تتعلق بمهنية أجهزة الأمن المتمرسة على تفريغ محتوى الصراع وإقحام العناصر الدخيلة لتشويه وإحراق كتاب الثورة الشعبية، لم يتبق منه ربما سوى شيء من العنوان والمقدمة مع شيء من خاتمة مفتوحة تحاول وتجتهد ألّا تستسلم وهي تتطلع إلى المدن المسبيّة مقابل كومة حقائب وزارية ترمى إلى المعارضة السورية في عملية انتقال سياسي داخل نفق مظلم وعفن مليء بجثث الشعب السوري لإعادة تأهيل شعبة فلسطين وفيلق القدس، ولتجهيز منصة دمشق لسياسة روسيا الخارجية وافتتاح السوق العالمية الحرة لأكثر من 200 سلاح وتقنية مجربة من إنتاج شركات الصناعات الحربية الروسية.

لا يمكن خذلان الثورة السورية بمنتجات فرعية للإرهاب بدأت في العام 1979 في أفغانستان مع دخول قوات الاتحاد السوفييتي واستمرار اغتنام ذلك الإنتاج بثورة الخميني، إلى غاية الحاضر حيث كارثة الاحتلال الأميركي للعراق التي فتحت هاوية النسيان لسقوط أكثر من دولة عربية وبما طعنت من مفاهيم تضامن الشعوب ومواقف وحدتها لمناصرة التقدم وثوابت حقوق الإنسان.

احتلال أفغانستان من الاتحاد السوفييتي إلى احتلاله من قبل القوات الأميركية، ثم الاحتلال الأميركي للعراق وبعدها احتلال روسيا لسوريا، تلك التداعيات كانت فرصة ثمينة لنظام ملالي إيران المتخلف لاستغلال الفراغ في المنظومة العربية نتيجة للأحداث المعروفة والتي أدت إلى اهتزاز القناعات بالمشروع العربي كضامن لمواجهة التحديات السافرة، خاصة بعد تفكك العراق وتبعثر وتشظي والتباس وسائل التغيير والتحديث ووقوعها فريسة لمشاريع بذات خط إنتاج النظام الإيراني.

الطامة الكبرى كانت استجداء إدارة الرئيس الأميركي السـابق باراك أوباما توقيع الاتفاق النووي مع إيران الذي نشر الوباء الطائفي كسلاح متعدد الأغراض وبتصاميم مختلفة؛ لكنه أطلق باتجاه آخر ورطة التصريح بمخزونات أتباعه ومقلديه كنماذج من بالونات دعايته السياسية للترويج إلى انتهاء مرحلة وبداية مرحلة تنفيذ المشروع الإمبراطوري بالجيوش الميليشيوية.

لكن الخسائر تبدو أكبر وأعمق بعد إشهار الملالي لتشكيلاتهم القتالية وفصائلها وأسماء قادتها ومصادر تمويلها ونقاط حركتها التي لم تعد مجرد بيانات على ورق، إنما انتقلت إلى اغتيالات وتجارة مخدرات ومافيات وعمليات إرهابية وزرع خلايا صاحية في أفريقيا ونائمة في أوروبا وغسيل أموال وميليشيات وطموحات بالاستيلاء على دول بعد العراق، إلا أن وجهتهم دائماً، ودون تردد وكتمان، صوب احتلال مكة.

تنظيم الدولة الإيرانية إن كان مفيدا للعالم، فهو بقدر فائدة تنظيم الدولة الإسلامية لإشارات مرور القطعات العسكرية الدولية نحو أهدافها في السيطرة والاستيلاء على مواطئ أقدام مستقبلية لحماية استراتيجياتها وأيضاً مناوراتها الأمنية في التقارب والتباعد مع جغرافية حدودها، وفائدته أيضاً بقدر تصريف البضائع العسكرية وهي بالنسبة لبعض الدول من مرتكزات دخلها القومي.

بمعنى أن التنظيمين الإرهابيين يعملان وفق رؤية محدودية الواجبات المتاحة، وإن اختلفت في حجمها وصلاحياتها بين النظام الإيراني الراعي الأول للإرهاب في العالم، وبين منتجاته من تنظيمات متشددة إن بالدعم المباشر أو عن طريق وسطاء أو بدفع المجاميع إلى زاوية التطويق بسياسة أن لا حياة إلا بالإرهاب.

عمليات القصف العشوائي بالمدفعية والدبابات والقصف بالبراميل والأعتدة الأخرى المجربة في الغوطة الشرقية تنافي منطق استمكان مصادر إطلاق النار حيث تتواجد الفصائل المسلحة بالتعميم مع التذكرة بالتقنيات الحديثة التي يروج لها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بفخر واعتزاز كأساليب في الرصد والتحقق وبما يعرف بالأسلحة الذكية والصواريخ الموجهة.

لكنها حرب عشواء وخبط سياسة عشواء لروسيا وإيران والنظام الحاكم في سوريا، والهدف واحد هو تشييع ما تبقى من أحلام ثورة الشعب السوري أو ثورة الإنسان السوري.

تشييع لن تشارك فيه دماء الأبرياء وبنادق المقاتلين الشرفاء، وأكيد وحتماً لن تشارك في تشييعه أقلام القرارات الإنسانية الدولية وكذلك الأقلام الحرة التي طالما لاحقت قلوب وأدمغة الطغاة بالجلطات.

كاتب عراقي

العرب

ثلاث جبهات في سورية … ووصاية روسية مسمومة/ ألان فراشون

غالباً ما تلي السلام الحرب. ولكن يبدو أن السلام أثر بعد عين في سورية. ففصول الحرب فيها تحتدم وتشتد. ويعود الفضل إلى إيران وروسية في بقاء نظام بشار الأسد والحؤول دون سقوطه. ولكن يومياً يقتل عشرات السوريين، ويصاب مئات منهم، وآلاف منهم يضطرون إلى النزوح والهجرة. وإلى وهج نيران النزاع الأساسي بين دمشق وفلول معارضة يغلب عليها الإسلاميون، يدور نزاعان: المعركة التركية– الكردية من جهة، والمواجهة الإيرانية– الإسرائيلية، من جهة أخرى. وتجتمع تعقيدات المنطقة كلها في هذه الجبهات الثلاثية «السورية». وروسيا هي قوة وصاية في سورية، وهي اليوم الفيصل هناك. وهي تغامر بإفلات الأمور من عقالها، وأن يعصى عليها التحكم في القوى المحلية ويتعذر. والجبهة الأولى بين النظام والمعارضة، هي الأكثر دموية: سيل من النيران يتدفق منذ أسابيع على آخر جيوب الثوار في الغوطة الشرقية، على مقربة من دمشق، ومنطقة إدلب، في شمال غربي البلاد. والقصف الجوي الروسي والسوري لا يكل، والقذائف المدفعية تنهمر على المنطقتين، والمستشفيات في مرمى النيران وهدف لها، والمدنيون في المصيدة. «هي مجزرة. معاناة انسانية لا تعقل، وهي أسوأ أزمة إنسانية منذ 2015»، قال بيان «أممي» (الأمم المتحدة).

ففي شهر كانون الثاني (يناير) الماضي، قتل 744 مدنياً- من الرجال والنساء والأطفال. ومن وسعهم الخروج من حصار الغوطة حيث المجاعة تنهش الاجساد، لجأوا إلى إدلب، ولكن المحفاظة هذه كذلك غير آمنة والقصف لا يهدأ. وتكر فصول المأساة وتتكرر على منوال واحد منذ 2012، ومثل هذه المأساة نزل بالموصل العراقية حيث سوغت مرابطة «الجهاديين» قتل المدنيين معهم.

وفي المعركة هذه، يساند الروس والايرانيون بشار الاسد. والنظام استعاد المدن الكبيرة كلها، أي نصف البلاد، ويقيم فيها 60 في المئة من السكان. وأراد الكرملين أن يفتتح مرحلة سياسية، ورعى الحوار بين دمشق وشطر من المعارضة. ولكن في غياب إجماع على تمثيل المعارضة، أخفق مؤتمر سوتشي في نهاية الشهر الماضي. وبدا أن موسكو عاجزة عن التأثير في دمشق وحملها على التفاوض والمساومة.