هواجس على هامش مآلات الربيع العربي

كرم الحلو *

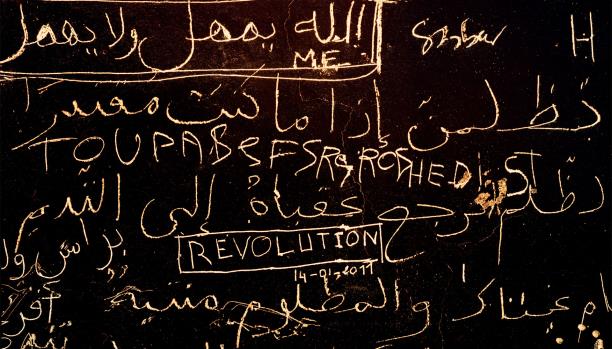

الثورة الحقيقية هي تلك التي تشكل انقلاباً في مسار التاريخ، محدثة تغييراً جذرياً في العقليات والرؤى والمفاهيم. تقطع مع السائد والمعهود لترسي عالماً جديداً بكل أعرافه وقيمه ومسلماته، فلا يكون ما بعدها كما قبلها.

من هذا القبيل كانت الثورة الليبرالية الحداثية التي قالت بمركزية الإنسان في الكون، وبحقوقه الطبيعية غير القابلة للانتقاص، والمساواة القائمة بين الناس من دون تمييز أو تفريق على أساس الدين أو الطبقة أو اللون، مؤكدة قدرة العقل الإنساني وحقه في الرفض والنقد والمساءلة، ما دشّن أفقاً مختلفاً للإبداع وتحدي المجهول والغامض والممنوع التفكير فيه. ولم تكن الديموقراطية التي جاءت فيما بعد إلا تطبيقاً متدرّجاً لهذه الرؤية الليبرالية، بدءاً بإسقاط العبودية وانتهاءً بالاعتراف بحقوق المرأة الإنسانية والسياسية، مروراً بالمساواة المواطنية.

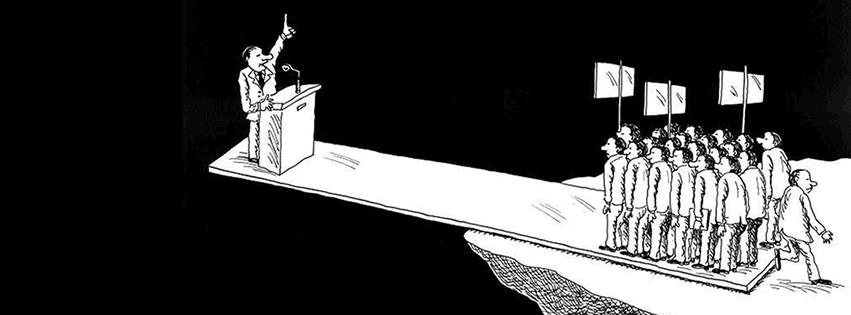

تبعاً لذلك هل يمكن القول إن الانتفاضات العربية الراهنة ثورات حقيقية أم إنها أشكال من التمرد والعصيان لا تغير في مجرى التاريخ ولا هي تؤسس لتحول نوعي في حركته؟

بالاستناد إلى ثلاثة معايير أساسية من معايير التحول الحقيقي نحو الديموقراطية أي المساواة المواطنية، والعقلانية، وحقوق المرأة، نجد أن الانتفاضات العربية أبعد ما تكون عن تشكيل حراك ديموقراطي بمعناه الليبرالي الحداثي. فقد برهنت سريعاً عن الإخلال بمبدأ المساواتية المواطنية وعن تهديد الاتجاهات العقلانية الإبداعية ومحاصرتها ووصمها بالكفر والزندقة فضلاً عن تهميش مكانة المرأة وموقعها في الحراك الديموقراطي.

ليس أدل على هذا الانتكاس السريع مما كتبه ميشيل كيلو أحد أكبر مقارعي النظام الاستبدادي في سورية في 13 – 12 – 2012 في «السفير» إذ قال: ساد اقتناع كامل لدى قطاعات واسعة من السوريين بأن إسقاط النظام سيأخذنا بصورة حتمية إلى البديل الديموقراطي. لكن الأمور بدأت تصير أكثر تعقيداً مع تقدم البديل الإسلامي المعادي للديموقراطية، وبخاصة القوى الإسلامية المسلحة التي تعدنا بكل شيء غير البديل الديموقراطي، وتريد تقويض الدولة باعتبارها علمانية كافرة، وترفض فكرة المساواة بين المواطنين ومعها مبدأ العدالة. وقد أخذ قطاع هائل الاتساع من السوريين يشعر بالحيرة والخوف، وفي أحيان كثيرة بالندم، واقتنع خلق كثير بأن الأمور ذهبت في غير المنحى المأمول، منحى الحرية والعدالة والمساواة. ويتساءل كيلو في شيء من المرارة: هل سقوط النظام هو الثورة، إم إنه يمكن أن يكون خطوة على طريق لا تفضي بصورة حتمية إليها؟ ليستنتج أخيراً أن الدولة الديموقراطية المدنية تراجعت باضطراد وسارت نحو التلاشي خلال العام الأخير، وصار من الجلي أنه ستحل محلها مرحلة مختلفة لا تنتمي إلى حلم الدولة الديموقراطية المدنية.

ومما يثير القلق أيضاً أن الدستور المطروح حالياً في مصر يشكل تراجعاً عن دستور 1923 الذي أكد مساواة المصريين التامة من دون التفات إلى الأصل أو اللغة أو الدين. وثمة من رأى في هذا الدستور «ولاية فقيه سنّية» تحاول جماعة «الإخوان المسلمين» فرضها خلسة على عموم المصريين من خلال جهة غير منتخبة من الشعب تحمل، صفة دينية ولها حق إلغاء القوانين التي تطرحها السلطة التشريعية المنتخبة باعتبار هذه الجهة وحدها صاحبة الحق في مراقبة تطبيق الشريعة، التي اعتبرت المصدر الرئيس للتشريع، على عكس ما كان قائماً في كل دساتير مصر في القرن الماضي، وبخاصة دستور 1923 الذي كان أكثر تلاؤماً مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من دستور عام 2011.

وللمرأة العربية أن تشعر بالقلق والخشية إلى حد الارتعاد مما آلت إليه الانتفاضات العربية. فما معنى إلغاء المادة 68 من الدستور المصري التي تنص على المساواة بين الرجل والمرأة، فضلاً عن إلغاء المكتسبات الاقتصادية – الاجتماعية التي ناضلت النساء المصريات من أجلها منذ أربعينات القرن الماضي؟ وما معنى أن تعلن المرأة العربية خشيتها من قرون وسطى ظلامية بعد الذي جرى ويجري في تونس وليبيا ومصر من تهديدات بردّ المرأة إلى ما قبل حركة الحداثة التي أعطتها بعضاً من أبسط حقوقها الإنسانية، وحـرمانها تالياً من أي دور في الحياة السيــــاسية والاجتماعية؟ ولعل في ما أورده ميشيل كيلو في مقاله خير دليل على هذا السلوك المريب، فقد رأى أن عدم وجود امرأة واحدة بين من انتخبوا في المجلس الوطني السوري واقعة فارقة، بينما تقوم المرأة بقسط كبير جداً من الجهد الثوري على الأرض وتعاني الأمرين فتكافأ بالإقصاء.

أما الوجه الأبرز والأكثر قتامة للمآلات غير المنشودة لـ «الربيع العربي» فهو «اندلاع المعركة على مصراعيها بين الأصوليين الظلاميين من جهة والمثقفين المستنيرين من جهة أخرى» على حد تعبير المفكر السوري هاشم صالح. وأكثر ما تجلى هذا الصراع في الهجمة الشرسة على رموز الإبداع والتنوير في العالم العربي، فيهدد السلفيون المثقفين التونسيين بالقتل إن لم يتوبوا، وفي مصر يهاجم السلفيون نجيب محفوظ وعادل إمام بتهم باطلة، وينبري الأصولي المصري هاني السباعي لإدانة مجموعة من التنويريين واصفاً إياهم بالزنادقة، فطه حسين في رأيه لقب بعميد الأدب العربي ظلماً وزوراً، ونجيب محفوظ نال جائزة نوبل المشبوهة، وعزيز العظمة وأدونيس ومحمد أركون كفار لا يؤمنون بأي دين. ويضيف السباعي إلى هؤلاء حسن حنفي ومالك شبل وعادل ضاهر باعتبارهم زنادقة جدداً. ووصل الأمر بالسلفي هاشم القرضاوي إلى حد اعتبار كل من يهاجم «الإخوان المسلمين» لصاً وفاجراً وصاحب ملذات وشهوات محرمة وشارب خمر ولاعب ميسر، وشاذاً جنسياً من قوم لوط وعميلاً للغرب وللصليبيين والصهاينة ويعادي الإسلام. ولم يتورع السلفي وجدي غنيم عن وصف البابا شنودة بعد وفاته بـ «رأس الكفر».

لكن هذا كله لا يقلل في رأينا من أهمية الانتفاضات العربية الراهنة، فقد قارعت الاستبداد المزمن وأطاحت أنظمة ديكتاتورية عاتية، إلا أن من غير الواقعي التعامل معها على أنها «ثورات» بالمعنى الجذري، وانطلاقاً من تصوّر الثورة فعلاً مفاجئاً يباغت المجتمعات فيزلزل ركودها التاريخي دفعة واحدة.

الثورات التاريخية الكبرى قد تبدو هكذا، إلا أنها في الحقيقة إنجاز تراكمي تاريخي قد يستغرق وقتاً طويلاً كي يتبلور ويستقر ليظهر في صورة قطيعة مع الماضي. التحول الليبرالي في بريطانيا وفرنسا حدث في نهاية القرن الثامن عشر ومطلع القرن التاسع عشر، ومع ذلك لم تشمل الديموقراطية كل المواطنين إلا في ثلاثينات القرن الماضي أو اربعيناته.

إذا نظرنا إلى الانتفاضات العربية من هذا المنظور فسنجد أمامنا أفقاً مفتوحاً للأمل في المستقبل على رغم كل ما يساورنا من عوامل القلق والإحباط .

* كاتب لبناني

الحياة