كأنّ على رؤوسهم الطائرات: في البدء كان الصمتظ/ منصف الوهايبي

كيف نحدّ الصمت؟ وهل يكفي أن نقول إنّه السكوت، أو غياب الكلام أو انتفاء الصوت؟

وهل الصمت إراديّ أم هو غير إراديّ؟ بل أليس الصمت هو الأصل والمبتدأ؟

جاء في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب البغدادي أنّ قوْلُهُمْ: جُلساءُ فُلانٍ كأنّما على رُؤسِهِم الطّيْر، فِيه رأيان:

أحدهما: أنْ يكُون الْمعْنى أنّهم يسكُنون فلا يتحرّكون، ويغضُّون أبْصارهم، والطير لا يقع إِلا على ساكِن، يُقال لِلرجل إِذا كان حلِيما وقُورا: إِنّهُ لساكِنُ الطّيْرِ الطّائِرِ، أيْ كأنّ على رأْسِهِ طيْرًا لِسُكُونِه.

وثانيهما: أنّ الأصل فِي قولهم: «كأنّما على رُؤوسِهِمُ الطّيْرُ»: أنّ الملك سليمان كان يقول لِلرِيح: أقِلِّينا، ولِلطّير: أظِلِّينا، فتُقِلُّه وأصحابه الرِّيح، وتُظِلُّهم الطّير، وكان أصحابه يغضُّون أبصارهم هيْبة له وإِعْظاما، ويسْكنون فلا يتحرّكون ولا يتكلّمون بِشيْء إِلا أنْ يسألهم عنه فيجيبوا، فقِيل لِلقوم إِذا سكنوا: كأنّما على رُؤوسِهِمُ الطّيْر، تشبيها بأصحاب سليمان.

ومِنْ ذلِك الْحدِيث: «كان رسُول اللّه إِذا تكلّم أطْرق جُلساؤُهُ كأنّما على رُؤوسِهِمُ الطّيْرُ».

والصمت بهذا المفهوم، لغة متحرّرة من كلّ جسمانيّة سواء أكانت «أيقونيّة» أم قوليّة؛ أو لغة باطنيّة، مفصولة عن الجسم متجرّدة من المادّة. ولكنّها على «خرسها» أو»صمتها» الظّاهر مناط سلطان التّوصيل والتّبليغ، أو يحكمها تواطؤٌ ما بين السكوت والكلام. وليس مردّ الأمر إلى أنّ الصمت كلام «ميّت» فحسب، وإنّما إلى ناحية في رموز الحافز المرئيّ، هي على بساطتها؛ من الخفاء والدّقّة، حتّى أنّها تندّ عنّا: فالمظهر اللاّفت في هذه الرّموز إنّما هو طبيعتها الصّوتيّة أو الإملائيّة. ولا يخفى أنّ تعرّف الكلمةِ تعرّفا مرئيّا يجري عبر تحويلها إلى هيئة صوتيّة أي إلى»الصّوت الباطني الخافت»، أو ما يمكن أن نسمّيه «التّصويت الباطن» حيث تتوحّد الكتابة الطّبيعيّة مباشرة بالصّوت والنّفس، وتحصل اللغة أو القراءة على أساس من تحويل الاستدلال الإملائيّ إلى كلام باطنيّ، وتتحقّق مطابقة الكلمة بوساطة إجراءات قائمة في تنصّت الكلام.

وهكذا فإنّ إعادة التّرميز الصّوتيّ تنطوي على تحويل الرّمز الإملائيّ إلى رسم صوتيّ، بتطبيق قواعد التّراسلات ما بين الحروف والصّواتِمِ. إنّ العلاقة بين الكتابة والشّفهيّة أو بين القراءة والسّمع وثيقة جدّا في كلّ اللّغات، ولعلّها أشدّ وثاقا في لغة مثل العربيّة حيث يتأدّى المكتوب أو «يُحكى» بصوت خفيض أثناء القراءة، بما يتيح تشكيل «حركة» الشّفهي ّ المدوّن، و«إيقاعه» و«نفسه» من جديد. ومن دون ذلك يتعذّر الفهم، بل ربّما تعذّر القول في ضوء هذه الطّبيعة الصّوتيّة الإملائيّة، بكتابة خالصة أو مثاليّة، والكتابة نفسها وهي الساكنة الصامتة لا تدرك إلاّ صوتيّا؛ سواء جهر القارئ بالصوت، أو هو سارر نفسه أو كلّمها[المونولوج].

أمّا إذا صرفنا نظرنا إلى الفنون، فنقدّر أنّ الشعر هو فنّ الصمت بامتياز. ولنا فيه أكثر من قرينة دالّة، ولكن قلّما تنبّه إليها الباحثون، بل لا أعرف منهم من عالجها من هذا المنظور الذي نقترحه. وقد ذهبوا إلى أنّ الاقتضاب أو الحذف أو الإضمار هي من ضرورات الشّعر؛ ووقفوا على تخوم الضرورة لا يبرحونها. وهي على ما نرجّح من مظاهر الصمت في القصيدة. وثمّة فروق بين «بلاغة الصّمت» على النّحو الذي نسوقه، و«بلاغة السّكوت» كما جاءت الإشارة إليها في المدوّنة النّقديّة والبلاغيّة القديمة. من ذلك ما نسب إلى ابن المقفّع وقد سئل: ما البلاغة؟ فقال: اسم جامع لمعان تجري في وجوه كثيرة، فمنها ما يكون في السّكوت، ومنها ما يكون في الاستماع». وليس قصدنا الصمت من حيث هو موضوع أو رغبة في الإيجاز، وإنّما الصمت من حيث هو أداء ومكوّن من مكوّنات الشعريّة. من ذلك مثلا ظاهرة الاقتضاب في بعض مطالع أبي تمّام، كما في مرثيّته:

كذا فلْيجلّ الخطبُ ولْيفدحِ الأمرُ // فليس لعينٍ لم يفضْ ماؤها عذرُ

فقد أنكروا عليه هذا الاقتضاب، وقال ابن عمّار في رسالته عن أخطاء أبي تمّام وسرقاته متهكّمًا: «افتتح قوله بأبينِ خطأ وأفحشه من إشارته إلى معدوم واستعطافه غير معلوم، ثم حضّ على البكاء قبل إخباره عن الحادث الذي يلي، وقالوا له:»كان يجب أن تأتي بعظام الرّجل الذي بكيته في وعاء، فتجعله بين يديك،؛ ثمّ تقصّ على النّاس خبره، فإذا أتيت على آخره أومأت إليه؛ ثمّ قلت: كذا فليجلّ الخطب..». والبيت مقتضب حقّا. وقد يقع في وهم النّاظر فيه أنّه مبنيّ على كلام متقدّم لم يقيّده الشّاعر .

ولكنّ أنصار الطائي تحيّلوا لهذا الصمت، وخرّجه بعضهم تخريجا لطيفا، وانتحل قصّة حلم، (والحلم لغة استعاريّة صامتة)؛ ونسب بيتا «حلُم به» إلى الشّاعر؛ حتّى يزيل ما اعترى الاستهلال من إضمار أو اقتضاب.

قال هذا الحالم:: رأيت أبا تمّام في النّوم، فقلت له: لِم ابتدأت بقولك:

«كذا فلْيجلّ الخطبُ ولْيفدح الأمر»؟ فقال لي: ترك النّاس بيتا قبل هذا، وإنّما قلت:

حرامٌ لعينٍ أن تجفّ لها شفْرُ // وأن تطعم التّغميض ما أمتع الدّهرُ

ومثال ذلك قوله:

هُنّ عوادي يوسفٍ وصواحبُهْ // فعزمًا فقدْمًا أدرك السّؤْل طالبُهْ

فقد عدّ الآمدي هذا المطلع من رديء أبي تمّام؛ لأنّه ابتدأ بالكناية عن النّساء «هنّ» ولم يجر لهنّ ذكر؛ ثمّ قال «عوادي» أي صوارف، وهذه لفظة لا تقوم بذاتها؛ لأنّه يحتاج أن يُعلم صوارفه عمّاذا؟ ولاحظ المعرّي أنّ الإضمار قبل الذّكر ليس بعيب إذا كان المعنى مفهوما، خاصّة أنّه معنى مأخوذ من الحديث «إنّكنّ صويحبات يوسف»؛ قاله النّبي في مرضه الذي مات فيه.

ومثال ذلك أيضا:

أجل أيّها الرّبع الذي خفّ آهلُهْ // لقد أدركت فيك النّوى ما تحاولُهْ

فقد حملها أبو العلاء على معنى الادّعاء أو الإيهام. قال: زهذا لا يمكن أن يكون إلاّ على كلام متقدّم؛ لأنّ «أجل» في معنى «نعم» ولا معنى لقولك هذه الكلمة إلاّ وقد سبقها كلام من غيرك، فكأنّه ادّعى أنّ الرّبع كلّمه وشكا إليه فقال له:أجل أيّها الرّبع».

هذا الاقتضاب أو الحذف أو الإضمار إن شئنا، فراغ أو صمت قائم في الخطاب نفسه، ومن شأنه أن يضفي على البيت دلالة مقدّرة مضمرة في حيّز ما يسمّى «القابل للوقوع». والصّمت إنّما يكون ـ على الأرجح ـ لحظة تتعطّل اللّغة، أوهي تقصّر عن قول ما «لا ينْقال». فإذا لم يكن كذلك، فهو اختياريّ ينشد المتكلّم، منه مقاصد؛ قد يكون منها اجتذاب القارئ أو استمالته وفتنته. وسواء أكان هذا أم ذاك، فإنّ القارئ يتسنّى له أن يلحظ في الحالين كليهما: حالي الاضطرار والاختيار، موقف الشّاعر من اللّغة، وما عسى أن يكون لهذا «الصّمت» من أثر في خطابه.

والحقّ أنّ مواقع الصّمت من الوفرة والغنى في الشعر، إذ نقف عليها في بنية الجملة والصّورة، وما يعتريها من حذف واقتضاب وبتر وإضمار وإيجاز، وما إليها مما صنّف القدامى بعضه في «عيوب الشّعر» و»ما تجب معرفته من صنعة الشّعر». إنّ الصّمت مفهوم إشكاليّ، إذ هو لا ينهض على حامل لغويّ محسوس، فهو فراغ نصّيّ وخواء وفضاء براحٌ، قد يتّسع في الخطاب، وقد يضيق. وهو اسم بلا مُسمّى وانقطاع في الكلام لا معنى له في الظّاهر. ومع ذلك فإنّ هذا الفراغ إشارة شأنه شأن الكلمة. فالصّمت»يتكلّم» و«بلاغته» يمكن أن تنهض بوظيفة رئيسة في التّخاطب، حتّى لو كان حاملها هذه الإشارة إلى «معدوم» أو «غير معلوم» بعبارة ابن عمّار السّالفة. وسؤالنا هو: بِم نفسّر هذا الاقتضاب (الصمت) في مطالع القصائد المصرّعة، والمطلع المصرّع إنّما هو «باب القصيدة ومدخلها»؛ والشعر»قفل أوّله مفتاحه». ولذلك اشترطوا فيه أن يكون متمكّنا غير قلق. وقد احتفظ الشعراء بهذا الشّكل؛ ولكنّ بعضهم أقامه على إضمار؛ أي على محو العلامة اللّسانيّة.

ثمّة في تقديرنا سبب وجيه يفسّر هذا الصمت هو، القصور، أي عجز الذّات عن إشباع حاجة ناجمة عن مقام ما أو موقف ما، ومصدره غالبا عجز اللّغة أو ضيق العبارة أو وهنُها. وقد يكون مصدره الحبسة حيث تحتبس في لاوعي المتكلّم نوازع وميول قد ينجم عنها قصور أو عجز في التّخاطب والتّواصل، يمكن أن نعتبره حصرا لغويّا أو انطواءً جزئيّا.

لكنْ هل ثمّة صمتٌ حقّا؟ أليس أكثر الناس أو جلّهم، وهم صامتون كأنّ على رؤوسهم الطيرـ أو على رؤوسهم الطائرات كما هي حال الشعب السوري ـ مراجل تغلي من داخل؟ ألا يكون الصمت حينئذ هو الكلامُ ميّتًا؟ ولكنّه الحيّ والأبلغ.

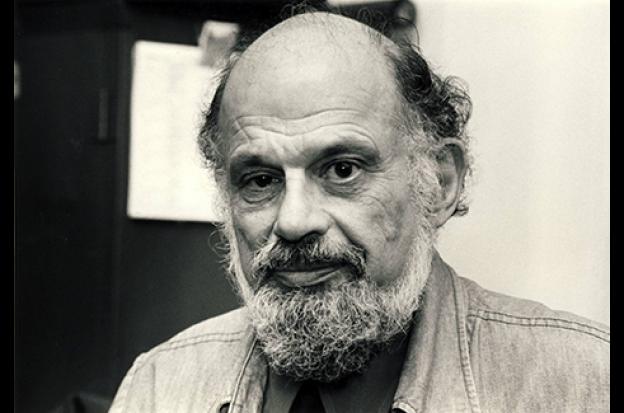

٭ أديب تونسي

القدس العربي