الاحتلال الروسي والثورة السورية –مقالات مختارة-

لنجرّب الاحتلال/ عمر قدور

لم يكد مجلس الدوما الروسي يصوت بالموافقة على وجود روسي عسكري دائم في سوريا حتى أعلن نائب وزير الدفاع العزم على تحويل المنشأة البحرية الروسية في طرطوس إلى قاعدة دائمة. تصويت مجلس الدوما كان على اتفاقية غير محدودة المدة وقع عليها النظام السوري بالتزامن مع التدخل الروسي العسكري، لكن لهذا التصويت، في هذا التوقيت، دلالاته التي تذهب تحديداً إلى ترسيخ وجود روسي مستدام في سوريا، تحت ستار من “الشرعية” التي تمنحها الاتفاقية المذكورة.

هي الشرعية ذاتها التي كان يتحدث بموجبها مندوب النظام في مجلس الأمن، ويصل به الاستهتار لينسب لنفسه العضوية الدائمة، رداً على انسحاب أعضاء دائمين من الجلسة. لكن ما هو مطلوب من المعارضة يتعدى القول بعدم شرعية النظام، وتالياً عدم شرعية الاتفاقيات التي عقدها منذ اندلاع الثورة. فمثل هذا القول لا قيمة له طالما لم يُسند بجهد دؤوب لتجريد النظام من شرعيته القانونية أمام المجتمع الدولي، واستخدام حتى أقوال مندوبي الدول الغربية دائمة العضوية كحجج من أجل إثبات عدم أهليته وعدم تمثيله السوريين. ففي جلستي مجلس الأمن الأخيرتين كانت هناك اتهامات صريحة باستخدام الأسلحة الكيماوية، وحتى اتهام واضح بالاستهداف المتعمد لقافلة مساعدات أممية، فضلاً عن اتهام النظام بتغذية الإرهاب، وجميعها تصب في الطعن بأهلية النظام من حيث الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، بوصف الأخير شرطاً أساسياً من شروط عضوية المنظمة الدولية.

بالطبع هناك ملف ضخم من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية يمكن استثماره لتبيان واقع حرب النظام على السوريين، وعدم أهلية تمثيله لهم. ولأن الطعن بأهلية المعارضة سهل أيضاً، جراء عدم سيطرتها المستدامة والآمنة على الأراضي، وتالياً عدم تحقيقها شروط ملء المقعد، لذا ينبغي أن تتوجه المعركة إلى تعليق عضوية سوريا في الأمم المتحدة ووكالاتها. وبحكم الوجود العسكري الروسي ومساهمته الحثيثة في الحرب على السوريين لا بأس في العمل على تحميل قوات الاحتلال مسؤولياتها القانونية، من خلال العمل على توصيفها كقوة احتلال بموجب القانون الدولي.

لا شك أن العضوية الروسية الدائمة في مجلس الأمن لن تجعل هذه المعركة سهلة على الإطلاق، لكن يمكن العمل بإصرار من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولو لم تمتلك قراراتها صفة الإلزام. المسألة تتعلق هنا بتجريد اتفاقية الاحتلال الروسي من الشرعية التي تمتلكها طالما بقي النظام يحظى بها، وعليها فإن كافة ممارسات الاحتلال الروسي محمية بموجب الاتفاقية التي تمنح كافة الجنود الروس حصانة من الملاحقة القانونية. المقارنة، ولو كانت نظرية بدءاً، هي بين قوة حليفة للنظام تحظى بحماية تامة بموجب قوانينه وبين قوة احتلال مسؤولة بموجب القانون الدولي، ويترتب عليها الالتزام المستقل بمسؤولياتها كقوة احتلال، وأيضاً بمسؤولياتها بموجب اتفاقيات جنيف المتعلقة بحالة الحرب.

مثل هذا السعي لن يخلي مسؤولية النظام عن جرائمه، فأن يصبح في موقع العمالة لمحتل لا يلغي مفاعيل الجرائم التي ارتكبها بقرار مستقل سابقاً، أو التي يرتكبها بالتنسيق مع قوات الاحتلال. ومع أن العديد من الحروب الأهلية قد شهد تدخلات أجنبية إلا أن الاحتلال الروسي الحالي لا سوابق له إلا في الحالات التي جرى توصيفها بالاحتلال، سواء على صعيد اللغة المتداولة دولياً أو على الصعيد الحقوقي. هكذا، على سبيل المثال، كان يوصف الوجود السوفيتي في أفغانستان، وهذا ما ارتضته الحكومة الأميركية ذاتها إثر غزوها العراق، على رغم أن نظام صدام حسين كان يشغل مقعد بلاده في منظمة الأمم المتحدة حتى سقوطه.

إن واحداً من المشاكل التي أحاطت بالقضية السورية يكمن في ذلك التهرب من إخضاعها لأي أساس قانوني، وما يترتب على هذا من التزامات. على سبيل المثال، منذ الأشهر الأولى للثورة بدأت أوساط قرار غربية بوصف ما يحدث بالحرب الأهلية، لكن لم يترتب على هذا الكلام السياسي اتخاذ خطوات جادة تجبر النظام على الالتزام بالبروتوكولات الإضافية لاتفاقيات جنيف، تحديداً المتعلقة بحالات الحروب الأهلية. بدورها تهربت المعارضة من هذا التوصيف وواظبت على إنكاره، فلم تسعَ إلى إحراج أصحابه بحثّهم على إقراره مع تبعاته في المنظمات الدولية، مع أن مثل هذه الخطوة تنال على الأقل من شرعية تمثيل النظام لمؤيدي الثورة.

الآن، لا تبشر الظروف كما يرغب البعض بحرب عالمية، لكنها أيضاً قد تكون مواتية لعمل سياسي مختلف عما قبل، عمل يطوي صفحة وعود الحل السياسي البائس، فضلاً عن انتفاء معنى الحل بوجود قوة احتلال شبه رسمية وقوة أخرى عبر ميليشياتها العديدة. العمل من أجل اعتراف المجتمع الدولي بوقوع سوريا تحت الاحتلال يغير من طبيعة حقوق السوريين نفسها، لأنها ستكون محمية وفق القانون الدولي بحق تقرير المصير، وبشرعية استخدام الوسائل السلمية والعسكرية لتحقيقه.

لقد دفع السوريون طويلاً ثمن خلط الأوراق من قبل العالم، فلا هو تعاطى معها كثورة شعب محقة تُقابل بوحشية منقطعة النظير، بل جرى خلطها عمداً مع قضية الإرهاب لتحويل الأنظار عن مشروعيتها. أيضاً، كان الحديث عن حرب أهلية سورية مجرد ذريعة لإثارة موضوع “حماية الأقليات”، فلم تنعقد النية أبداً لإيقاف “الحرب الأهلية” وحماية جميع أطرافها، أو تهديد مرتكبي جرائمها بمحاكمة دولية. اليوم يسعى الروسي أيضاً إلى خلط الأوراق، بتكريس احتلاله تحت زعم اتفاقية معقودة مع “حكومة شرعية”، أي يريده احتلالاً بلا أي ثمن وبالمقارنة تبدو سلطات الانتداب القديمة معتبرة جداً إذ كانت توثق استعمارها في عصبة الأمم. ضمن هذا الخلط المركب والمتعمد لن يعلن أحد عن وقوع سوريا تحت الاحتلال، ولا ضير في أن تبادر المعارضة إلى إعلان ذلك ومحاولة تثبيته كواقع قانوني حتى رحيل كافة القوات الأجنبية، أما رحيل المافيا العميلة فهو في جميع الحالات المشابهة مُتضمَن في رحيل الأولى لا العكس.

المدن

قيصرية بوتين: بربرية سكرى… يُراق على جوانبها الدم!/ صبحي حديدي

رغم أنّ شرائح واسعة في الشارع الروسي تعتبر فلاديمير جرينوفسكي مجرّد مهرّج يستخدمه الكرملين لتسخين الرأي العام الروسي، أو لجسّ نبض الاحتجاج والرضا، والحراك والركود، في الأوساط الشعبية الفقيرة بصفة خاصة؛ فإنّ حزبه القوموي المتطرف (وأولى العجائب أنّ اسمه «حزب روسيا الليبرالي الديمقراطي»!)، حلّ ثالثاً في الانتخابات التشريعية الروسية الأخيرة. جرينوفسكي، إلى ذلك، حليف موثوق/ تابع أمين لحزب «روسيا الموحدة»، الذي حلّ أوّلاً، ويُعدّ عملياً حزب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ومطية «الديمقراطية» الروسية ما بعد الرئيس الروسي الأسبق بوريس يلتسين (1931 ـ 2007)، وانتهاج بوتين مبدأ التناوب على الرئاسة مع ظلّه الطيّع ديمتري مدفيديف.

وجرينوفسكي لا يهدد خصوم «روسيا العظمى» بما هو أقلّ من السلاح النووي: قنبلة ذرية تبيد اسطنبول عن بكرة أبيها (أيام التوتر الروسي ـ التركي، السنة الماضية)؛ قنبلة أخرى تمحو، تماماً، جزيرة دونباس على الجبهة الأوكرانية (200 ألف نسمة)؛ وإذا لم يكن الدرس بليغاً بما يكفي لردع أمريكا وأوروبا، فإنّ برلين على مرمى الرؤوس النووية الروسية…! وهو لا يحثّ أمريكا على انتخاب دونالد ترامب، وليس هيلاري كلنتون، فحسب؛ بل يهدد بالويل والثبور: «فليدرك الأمريكيون الذين سيصوتون في 8 تشرين الثاني (نوفمبر)، أنهم يصوتون من أجل السلام على الكرة الأرضية إذا انتخبوا ترامب. لكنهم إذا انتخبوا هيلاري، فإنها الحرب. سيكون فيلماً قصيراً. ستكون هناك هيروشيما وناغازاكي في كلّ مكان».

ثمة بُعد تهريجي في سلوك، ومواقف وتصريحات، جرينوفسكي، لا ريب في هذا؛ غير أنّ الرجل، بما ينبش من أحقاد قوموية وانحيازات عنصرية، يزرعها في أذهان شرائح غير قليلة من الروس؛ وما يثيره في النفوس من نوستالجيا إمبراطورية (نموذجه الأعلى هو القيصر ألكسندر الثالث)؛ وما يترجم، على نحو فجّ وشعبوي وغوغائي، من سياسات بوتين… كلّ هذا، وسواه، يجعل منه ظاهرة تتجاوز، بكثير، مستوى التهريج والتنفيس وجسّ النبض. إنه ممثّل قطاع غير بسيط من أبناء روسيا المعاصرة، ممّن لا يكفيهم اليقين بحقّ الروس في استعادة أمجادهم السالفة وإحياء الرفعة الإمبراطورية القيصرية؛ بل تتناهبهم رغبات جارفة، متقاطعة ومتناقضة ومتصارعة، في تحقيق هذا الغرض عبر القوة والجبروت والهيمنة والتوسع…

وفي الخلفية الاجتماعية ـ الإيديولوجية، ثمة معركة حامية الوطيس، تحتدم في الخفاء تارة أو في العلن طوراً؛ بين استقطابين عملاقين تتمحور من حولهما وتلتقي فيهما، أو على النقيض منهما، جملة التيارات الشيوعية، والليبرالية، والاشتراكية الإصلاحية، و»اشتراكية السوق»، والنزعات القومية المعتدلة أو تلك المتطرفة. وكانت المعركة تصنع كلّ يوم، وتُبلور أكثر فأكثر، تيّارين مركزيين باتا جزءاً لا يتجزأ من الفسيفساء المعقدة التي رسمت قسمات روسيا ما بعد الحرب الباردة: الاستقطاب الاستغرابي (نسبة إلى الغرب)، والاستقطاب الأورو ـ آسيوي (نسبة إلى موقع روسيا الفريد على التخوم الحاسمة لقارّتين شهدتا وتشهدان أعمق الصراعات الحضارية على مرّ التاريخ).

ولكي لا يخوض المرء على الفور في المستنقعات العكرة لأطوار ما بعد الحرب الباردة (خصوصاً بعد أن تكفّل التاريخ ذاته بإلحاق الهزيمة النكراء بالنهايات التي سارع إلى تلفيقها أمثال فرنسيس فوكوياما)، تجدر الإشارة إلى أن هذين التيارين لم يولدا على حين غرّة. والباحث الروسي فلاديمير بيلينكين رصد الأجنّة الأولى منذ السبعينيات، في الأوساط الإيديولوجية والفكرية القريبة من المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوفييتي والأجهزة البيروقراطية العليا، فضلاً عن الـKGB. وغنيّ عن القول إن هذين الاستقطابين كانا يتناميان في حاضنة مناسبة للغاية، أبرز عناصرها:

ـ قوّة عظمى تملك ثاني ترسانة نووية في العالم، ولكنها تنزلق رويداً رويداً إلى مصافّ المقاييس التقليدية لدولة عالمثالثية، في المستويات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية، فضلاً عن سمات عديدة على صعيد الثقافة.

ـ إقتصاد نهض على التصنيع الثقيل، ولكنّ أساسه الوطني صار يعتمد على تصدير المواد الخام واستيراد المنتجات الغذائية المصنّعة، فتزايد ارتهانه للرأسمال الأجنبي والاستثمارات المتعددة الجنسيات.

ـ تباين صارخ في التوزيع الاجتماعي للثروة القومية، وشروخات حادة بين الأغلبية الأكثر فقراً وبؤساً، والأقلية المنعمة المنشطرة بدورها إلى كومبرادور رأسمالي متحالف مع الشركات الغربية العملاقة، وقطاعات طفيلية متحالفة مع المافيات الداخلية ومجموعات الضغط القوموية.

لكنّ المرتكز العقائدي للاستقطاب الاستغرابي الروسي بدأ من إعادة النظر في الثورة الروسية والطور السوفييتي بوصفهما إجهاضاً للمسار التاريخي الكوني الطبيعي الذي كان سيفضي بروسيا إلى النظام الرأسمالي، كما هي حال أوروبا والغرب إجمالاً. من هنا دعا هؤلاء إلى تصحيح ما أسموه بـ»الخطأ التاريخي» الفادح، والعودة بالاقتصاد السياسي والنظرية الاجتماعية إلى «الينبوع»: إلى آدم سميث ومفهومه للمجتمع المدني المنظّم ذاتياً، وإلى مدرسة شيكاغو الاقتصادية في أقصى تمثيلاتها اليمينية (جورج شولتز، وأضرابه). وبالطبع، لم يكن من هامش عند هؤلاء للتفكير في الديمقراطية بمعزل عن الليبرالية والسوق المنفلت من كل عقال، ولا مجال أيضاً لأية عقلنة في اقتباس الأنساق الثقافية السائدة في النماذج المعاصرة من المجتمعات الرأسمالية. وهكذا كان يتمّ استيراد الليبرالية والثاتشرية والريغانية والتفكيكية وما بعد الحداثة، تماماً كاستيراد سيارات المرسيدس والأوبرا الصابونية والـ»سيكس شوب» وعنف شوارع لوس أنجليس والبغاء المخملي.

ولكن خطّ التدهور الموضوعي الملازم لهذا الانفتاح البربري كان كفيلاً باستيلاد القطب الأخلاقي النقيض له، أي ذاك الذي يدغدغ «روح روسيا» وماضيها الأدبي والفكري والفنّي والعلمي. وهكذا فإنّ دعاة هوية روسيا الأورو ـ آسيوية لم يتورعوا عن وصف الحضارة الغربية بـ»الظاهرة الكولونيالية الإثنو ـ ثقافية»، التي تستخدم الاقتصاد والسياسة والثقافة والجيوش لإخضاع الحضارات الأخرى، وإجهاض مسارات تطورها الطبيعية. أكثر من ذلك، وبدل الذهاب إلى آدم سميث، توقف الأورو ـ آسيويون عند الأنثروبولوجيا الثقافية لكي يشددوا على أن الروس جزء رائد في عائلة الشعوب التي حكمت وجودها، وصنعت حضارتها، قيمٌ أخرى مختلفة عن تلك التي أشاعتها وفرضتها أوروبا «الرومانية ـ الجرمانية».

وفي الحصيلة، كانت أطروحات المستغربين تقرّب بيوتات المال والمافيا، وتنفّر عامة الشعب؛ وكانت أطروحات الأورو ـ آسيويين تفضي إلى العكس: إثارة حفيظة المستثمرين والصيارفة والليبراليين والتكنوقراط، واجتذاب سلسلة التناقضات العقائدية التي تجمع الحزب الشيوعي والحزب الزراعي وحزب جرينوفسكي القوموي العنصري… وفي القياس على الموقف من البربرية الروسية في حلب، على سبيل المثال الراهن الحيّ، ثمة إجماع عريض لدى غالبية واسعة، من أبناء العامة وأبناء الصفوة، الـ»موجيك» مثل الشاعر والسينمائي والتشكيلي، رجل الأعمال أسوة بالأكاديمي العالِم… أنّ القاذفات الروسية تدافع عن مجد روسيا، ولا ضير ـ هكذا حرفياً: نعم! ـ أن يُراق دم السوريين على مخاض تلك القيصرية البوتينية البربرية؛ ولا مشكلة، أخلاقية هذه المرّة، في أن يكون العنوان العريض هو خدمة نظام بدأ من الاستبداد والفساد، ويترنح وينتهي في غمرة جرائم الحرب بحقّ مئات الآلاف، وممارسة التطهير العرقي، وتشريد الملايين، وتسليم مقدرات البلد إلى دول وقوى وميليشيات خارجية.

هي قيصرية بوتينية تسكرها حال المتفرج مكتوف اليدين، التي تتخذها القوة العظمى الأولى، أمريكا. الأمر الذي لا يُسقط عن الكرملين صفة مخلوق ديناصوري نووي، مغترب عن هويته، رهين توصيف اختصره الجنرال ألكسندر ليبيد هكذا، ذات يوم غير بعيد: «روسيا ضائعة حائرة بين فكرتين: واحدة قديمة أسالت أنهاراً من الدماء، وأخرى جديدة لم تتحقق إلا على نحو رديء». يلزمها، استطراداً، المزيد من الدماء والجثث والأشلاء!

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

القدس العربي

فيتو العار الروسي/ بشير البكر

صورة المندوب الروسي في مجلس الأمن الدولي، فيتالي تشوركين، وهو يرفع يده بإشارة فيتو ضد مشروع القرار الفرنسي الإسباني بخصوص معاناة حلب، لن ينساها السوريون، ومهما طال الزمن، وتغيّرت الأحوال، فإنها لن تسقط بالتقادم، بل ستبقى محفورةً في الذاكرة، شاهدا على إمعان الروس في قتل السوريين مع سبق الإصرار.

حسب الحسابات كافة، لا يوجد أي سبب يدفع الروس إلى اتخاذ هذا الموقف ضد شعبٍ أعزل محاصر، يعاني الموت جوعاً ومرضاً، لا يجد الماء ولا الدواء، وهناك 100 ألف طفل بلا حليب منذ عدة أشهر، حسب تقارير الأمم المتحدة التي أكدت أن من سوف يبقى من هؤلاء على قيد الحياة سيكون في وضعٍ صحيٍّ هش، وعرضةً دائمةً للأمراض.

يتحجّج الروس بأن الفيتو الخامس الذي اتخذوه، ليل السبت الماضي، ضد مشروع القرار الفرنسي الإسباني، هو من أجل محاربة الإرهاب. ولنفترض أن هذه الحجة صحيحة، فهل يبيحون لأنفسهم قتل 300 ألف مواطن في حلب، وتدمير المدينة من أجل معاقبة 900 من جبهة النصرة، حسب الأرقام التي أوردها مبعوث الأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا؟. إذا كانت دولةٌ عظمى تمتلك حق الفيتو، مثل روسيا، تعطي نفسها حقّ التصرف على هذا النحو البلطجي، فهل يستقيم القانون الدولي، ويسري على الجميع، أم أنها ترتكب سوابق خطيرة، عن سابق تصميم، تجعل من المرجعيات الدولية لعبةً بيد من يمتلك القوة؟ وبالتالي، لا أهمية لأي قانون أو عدالة دولية، ولا مكان لأي أخلاق في حسابات البشر، ولا حاجة للأمم المتحدة، طالما أن قوة مارقة وضعت نفسها فوق كل مقياسٍ ومرجعيةٍ وحساب.

يقدّم الروس في سورية نموذجاً غير مسبوق على عدة مستويات، خصوصا في العنف الذي أوصلوه إلى مصاف من الوحشية، يتفوق على جرائم “داعش”. ويكشف منهج القتل والتدمير الاستعراضي في حلب عن عقليةٍ اجراميةٍ يقف العالم حيالها مصدوماً، حتى أنه يجد مقارنتها بالنازية أمراً لا يشفي الغليل، وقد أصبحت هذه القضية، منذ عدة أسابيع، الشاغل الأول للصحافة والمنظمات الإنسانية العالمية، فالمقارنة بين حلب وغروزني صارت منتشرةً على نطاق واسع، ونشرت الصحف العالمية بورتريهات لرئيس الأركان الروسي، فاليري غيراسيموف، الذي يطبق في حلب منهجه الذي استخدمه في غروزني، حين كان قائداً للحملة الروسية لإخضاع المدينة الشيشانية، وهو منهجٌ يقوم ببساطة على إلحاق أكبر قدر من الدمار بالمدينة، وضرب البنى التحتية، واعتبار كل ما يتحرّك على الأرض هدفاً عسكرياً، ووصفته صحيفة الفيغارو ب”البارع في أساليب القتل البدائية”.

وتقود أسلحة القتل البدائية إلى مسألة أخرى، لا تقلّ فداحةً من القتل، وهي احتقار الروس الشعب السوري، من خلال العمل على إعادة تمكين بشار الأسد وعصابته من حكم سورية، بعد أن كان قد أصبح خارج الحساب منذ عام على الأقل، وبدلاً من أن يُساق هؤلاء إلى محاكم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، تقوم روسيا بإعادة تعويمهم، وكأن شيئاً لم يحصل، غير عابئةٍ بأرواح قرابة 600 ألف قتيل ومليوني معاق وعشرة ملايين نازح ومهجّر. لا يمكن وصف ذلك بأقل من مشاركة للنظام في الجريمة. ولذا بات السوريون يضعون فلاديمير بوتين بمصاف الأسد، ويتعاملون مع روسيا قوة احتلالٍ بدأت، في الأسبوعين الأخيرين، بتعزيز وجودها العسكري باتفاقاتٍ، وبناء قواعد بحرية وجوية، لتستمر إلى أمد طويل.

اللافت أنه ليس جهاز بوتين السياسي والعسكري وحده من يبدو مصمماً على قتل السوريين حتى النهاية، بل تقف إلى جانبه ترسانة من المحللين السياسيين الروس على الفضائيات العربية، أغلبهم ضباطٌ سابقون في جهاز كي جي بي، إلى حد أننا نجد أنفسنا أمام نسخةٍ جديدةٍ من الاتحاد السوفييتي السابق الذي كان حليفاً للأنظمة الاستبدادية في العالم.

العربي الجديد

سورية واحتمالات ما بعد الفيتو الروسي/ سميرة المسالمة

لا مفاجآت تذكر في الجلسة التي عقدها مجلس الأمن الدولي السبت الماضي، فكلا المشروعين الفرنسي والروسي كان على قائمة الرفض بين الفريقين المتضادين في الرؤية والهدف. ولعل هذا ما عبر عنه صراحة ممثل روسيا، وهو رئيس الدورة الحالية للمجلس، في وصفه الجلسة بأنها «واحدة من أغرب الجلسات التي تعقد»، إذاً يعلم المجتمعون سلفاً أنهم لن يقرّوا أي مشروع مقترح.

فبينما سعى الطرف الفرنسي ومن سانده إلى فرض هدنة في حلب قد يمكن لها أن تمتد لتشمل باقي سورية، بحيث تكون معبراً للدخول إلى حلبة التفاوض السياسي مجدداً، كان الطرف الروسي يسعى إلى فرض شروطه داخل حلب لتمكين النظام من العودة إليها للاستحواذ على طاولة تفاوض شبه خالية من طرف متعادل معها بالقوة العسكرية أو الديبلوماسية.

رغم ذلك، لا بد من المصارحة بأن النقاط المشتركة بين المشروعين كانت أكثر من نقاط الخلاف في مضمونهما، إلا أن حال الاستقطاب من جهة، والتعالي والغطرسة الروسية والتسلط، والشعور بالشبه وحتى التماهي بين النظامين الروسي والسوري، وكسر الثاني (السوري) لإرادة الولايات المتحدة والدول الأوروبية بدت بمثابة رسالة للأول أي (الروسي)، أبعدت تماماً فكرة الوصول إلى مشروع مشترك كان من شأنه أن يعيد لمجلس الأمن بعضاً من تسميته في الحفاظ على ما تبقى من الأمن الدولي وأمن المنطقة.

أمام هذا الواقع الأممي الجديد، تعود الخيارات المفتوحة على كل الاحتمالات إلى الواجهة، والتي يأتي من ضمنها تراجع الإدارة الأميركية عن سياساتها التي أوحت بتركها منطقة الشرق الأوسط، ومنها سورية، للروسي مع بعض المساحات للشرطي الإيراني، فيما اعتبر بمثابة استدارة منها إلى مناطق جديدة أكثر مردودية عليها من الناحية الاستراتيجية، اقتصادياً وسياسياً وأمنياً. ويفهم من ذلك أن ما اعتبر بمثابة استدارة أو تخلّ عن المنطقة من قبل الولايات المتحدة كان موضع جدل، إذ ثمة من رأى أن في ذلك نوعاً من الاستدراج أو التوريط لروسيا لدفعها إلى الانغماس في مستنقع الحرب السورية لاستنزافها وإنهاك قواها العسكرية والديبلوماسية، فيما الولايات المتحدة تراقب من بعد من دون أن تتكلف شيئاً.

وفي هذا الإطار تحديداً، فإن وجهة النظر هذه تعتقد بأن هذه الاستراتيجية (الأميركية) وصلت حدّها الأقصى، أو أنها استنفدت أغراضها، بحيث بات ينبغي التعامل بطريقة مختلفة عن السابق، لا سيما ما يتعلق بتحجيم الدور الأوروبي في الصراع السوري لمصلحة الاستفراد الروسي، أو أن رغبتها في مزيد من الوقت لاستمرار الصراع لن تتحقق في ظل التورم السرطاني للرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي يرى إمكان الحسم العسكري سريعاً للقضاء على معارضة مدعومة بالصمت الأميركي فقط، أي من دون دعائم حقيقية تقوي واقعها العسكري، ما من شأنه خروج الوضع على السيطرة ووضع الموقف الأميركي ومعه الأوروبي في مكانة حرجة أمام الغطرسة الروسية التشبيحية.

بناء عليه فإن الافتراق الأميركي – الروسي، بخاصة صلف بوتين وتصعيده العسكري على الأرض، يبدو أنه وضع الإدارة الأميركية أمام لحظة الحقيقة، في بحثها على انتهاج خيارات أخرى غير التي عودتنا عليها سابقاً، وإن كانت ستبقى في دائرة الردود المحدودة عسكرياً، على ما أعتقد، ومن ضمنها:

أولاً: إبداء مزيد من الضغط على روسيا بالوسائل السياسية والديبلوماسية، وربما تذهب بعيداً من مجلس الأمن الدولي الذي تملك روسيا مفاتيحه بالتساوي مع الدول الأعضاء الدائمة، عبر التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لاتخاذ قرار تحت بند «الاتحاد من أجل السلام» بغرض انتزاع موافقة أكثر من ثلثي الأعضاء، على ما تريده في سورية، وبهذا تكون الإدارة الأميركية أيضاً استرجعت الدور الأوروبي في الملف السوري، وربما تذهب نحو فرض مزيد من العقوبات الاقتصادية على روسيا تجعل موقفها أكثر ضعفاً أمام الرأي العام الروسي.

ثانياً: التعامل بجدية مع متطلبات «الجيش الحر» تأمين سلاح نوعي محدود من شأنه تشكيل تهديد حقيقي لقوات النظام وروسيا وإيران، وإعادة بعض التوازن إلى الصراع الدائر. وبداهة أن هذا تحديداً يستوجب إجراءات مقابلة من فصائل «الجيش الحر» وبعض الفصائل الإسلامية المعتدلة المدعومة من جهات عربية أو غيرها، تتمثل بتلبية النداءات التي وجهتها إليها المعارضة السياسية المتمثلة بالائتلاف وبعض مكونات الهيئة العليا للتفاوض بتوحيد قواها والانضواء في «الجيش السوري الحر»، متجاوزين بذلك سياسة الفصلنة والشعارات المتنوعة لمصلحة السعي إلى دولة سورية ديموقراطية متعددة للمواطنين الأحرار تحت علم الثورة معلنين وقوفهم مع القيادة السياسية في رؤيتها للحل السياسي المنشود.

ثالثاً: ضمن حملة المراجعات في الموقف الأميركي تجاه القضية السورية لا يمكن للولايات المتحدة تجاهل القوى الإقليمية والعربية وضرورة إشراكها في صناعة الحل السياسي لأن الصراع الدائر بات أوسع من كونه قضية داخلية سورية، فهو الآن قضية إقليمية عربية ودولية بامتياز وصلت شظايا انعكاساتها إلى الجميع بلا استثناء.

رابعاً: مع استبعاد تدخل أميركا في حرب مباشرة على النظام، فإن التطورات الأخيرة من شأنها أن تشجع الولايات المتحدة على القيام بتحرك ولو محدود يلحق خسائر مؤلمة بالنظام ومن خلفه روسيا، وهو الأمر الذي حاولت الولايات المتحدة تجنبه، رغم أنها دأبت في تصريحات متضاربة على عدم نفيه بالمطلق، علماً أن ذلك قد يستدرج في المقابل رد فعل روسياً، ربما يأتي بدوره بتصعيد أميركي. وعموماً فإن ذلك كله سيتوقف على الأرجح على ردة الفعل الروسية إزاء التغييرات في الموقف الأميركي.

خامساً: طي ورقة التفاوض (في جنيف) بينما تستنزف كل القوى إمكاناتها عسكرياً وديبلوماسياً بحيث تكون أكثر استعداداً لقبول خيار المبعوث الدولي للمشاركة في حكومة انتقالية تبقي على النظام أو تعيد إنتاجه، حتى مع إنهاء حكم بشار الأسد شخصياً، علماً أن هذه مسألة من المبكر التحدث بتداعياتها، إذ إن ذلك يعتمد على مآلات التجاذب بين الرؤيتين الأميركية والروسية، كما يعتمد على كيفية إنهاء حكم الأسد.

أمام هذه الاحتمالات كلها ومردوداتها الكارثية، باعتبارها تثقل على الثورة السورية، بعد كل المداخلات التي أحاطت بها، يبقى هناك مجال لحركة المعارضة السورية، إن أقلعت عن الجمود، وأحسنت التصرف، بحيث تسعى إلى حسم أمرها وترتيب بيتها، وتشكيل قيادة سياسية – عسكرية تستحوذ على ثقة أوسع قطاع من السوريين لفرض حل سياسي عادل لا يهدر تضحياتهم ولا يبدد حلمهم بإقامة دولة الحرية والعدالة والمواطنة المتساوية والديموقراطية.

هكذا تبدو خيارات السوريين معارضة ونظاماً شبه معدومة، على ما نلحظ، فالمعارضة بفعل العوامل الذاتية والمداخلات الخارجية تبدو قدراتها أقل من محدودة، وتتمثل في خيار واحد لا ثاني له هو تجاوز حال الانقسامات السياسية والعسكرية وتوضيح مواقفها من كل دخيل على ثورتها، بحيث لا يصبح ذلك عبئاً عليها وتتحمل كوارث ارتباطاته مع مشاريع غير سورية، ويجبرها على فتح جبهة جديدة إضافة إلى جبهتيها مع النظام و «داعش». وعليه يتوجب أن تحمل المصارحة بين قوى المعارضة مشروعاً سياسياً واقعياً يبعد كل العناصر غير السورية ويوفر خيارات الانضواء للسوريين في جيش حر واحد، وفي مشروع واحد يستعيد الأهداف الأولى للثورة السورية كثورة وطنية ديموقراطية تفتح على دولة مواطنين أحرار ومتساوين.

في المقابل أيضاً فإن النظام في تعنّته ورفضه تقديم أي بوادر لحل سياسي مقبول، ومضيه في تسليم البلاد لقوى روسية وإيرانية وميليشيات طائفية، يبدو فاقداً للخيارات ليبقى مقيّداً بمزاجية بوتين الذي لن يتوانى في لحظة المقاربات المقبولة روسياً تركه يتهاوى عسكرياً وديبلوماسياً كما الحال اليوم اقتصادياً.

الحياة

لماذا تعثّر البديل السوري روسياً؟/ ميشيل كيلو

في واحدة من زيارات المعارضة السورية إلى موسكو، كان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، يسأل من يقابلهم: هل لديكم علاقة مع الجيش والأمن تمكّنكم من ضمان ولائهما لكم؟ وهل يمكنكم إدارة البلاد بطرق منظمة وشرعية، إذا قرّرنا التخلي عن الأسد؟ هل لديكم، في المقابل، “مونة” على الجيش الحر ومقاتلي التنظيمات المتطرّفة تمكّنكم من إقناعهم بِ، أو إرغامهم على، احترام نظامكم الجديد، واستعادة الأوضاع الطبيعية في البلاد، وحماية جميع مكونات شعبكم، وصيانة مؤسسات الدولة ورعاية المجتمع، وحماية جيرانكم والعالم من فلتان القوى المسلحة المتناقضة والمتصارعة التي، إن تصارعت على السلطة، انخرطت في صراعٍ سينتج حالات عنفٍ قد تجدّد الحرب في سورية، وتفجّرها في البلدان المجاورة ثم في العالم، إذا ما رجحت كفة التنظيمات المتطرّفة، ووجد الجوار السوري نفسه مجبراً على العودة من جديد إلى سورية، وتسبّب في مشكلاتٍ يصعب حلها، ستكونون أول من يدفع ثمنها الفادح الذي ستنتجه مصالحها المتناقضة وخلافاتها؟

لم يتوقف لافروف عند الجانب الحقوقي من الحدث السوري، الخاص بشرعية ثورة الحرية وحق الشعب السوري في تقرير نمط نظامه، ولم يكترث لضياع شرعية النظام، ورأى الوضع السوري بعين بلاده وبدلالة مصالحها. لذلك، وبدل أن ينطلق في موقفه من الإقرار بحقوق السوريين، وشرعية ثورتهم، نظر إلى النظام البديل الذي يطالبون به بمنظارٍ يرى مصالح (وصراعات) الدول الكبرى وحدها. لذلك أخبر محادثيه أنهم لن يحافظوا على مؤسسات النظام، في حال وقع التغيير الذي يطلبونه، الأمر الذي ستترتب عليه مشكلاتٌ خطيرة بالنسبة

“تقاسمت واشنطن الهموم الروسية، في ما يتصل بقدرة الثورة على تقديم بديل فاعل للأسدية، وبالموقف منها جهةً تضمن مصالح دولية، يرجّح أن تضيع، في حال تسرّع العالم في التخلي عن الأسد، أو مكّن الثورة من إسقاطه” لمن يحتاج إليها، وخصوصاً روسيا التي تواجه تحدياتٍ خطيرة، بينما تمر بمرحلة تحولاتٍ هيكليةٍ تتحدّى استقرارها، وتنقلها من نظام اقتصادي/اجتماعي/سياسي إلى نقيضه، في ظروفٍ تتعثر فيها بناها الجديدة، وتواجه ظروفاً دولية غير ملائمة، ذات نتائج بعيدة المدى، وغير مسيطر عليها، بالنسبة إلى أوضاعها، بما أن من يصنعها هم خصومها الغربيون.

بميلنا إلى رؤية الخارج، بدلالة الطابع الشرعي لثورتنا ووضعنا الذاتي، وميل لافروف إلى رؤية أوضاعنا بدلالة تناقضات وتشابكات تمسّ، في رأيه، بمصالح الخارج عموماً، وروسيا خصوصاً، تحول كل حديث مع لافروف إلى حوار طرشان. يتحدّث عن موضوعين مختلفين أشد الاختلاف. ومع أن بعض المعارضة عرض عليه تعاوناً مفتوحاً يعطي روسيا الحق في استخدام الموانئ السورية، وفي بناء جيشها الوطني الجديد، وإعادة إعمارها، فإن عروضه لم تلق آذاناً صاغية لدى وزير الكرملين الذي كرر دوماً أن مشكلات سورية ستستمر وتتصاعد، في حال انتصرت الثورة، وستمثل تهديداً للوضع الدولي، ولعلاقات بلاده بالدول الغربية، وستنزل بها قدراً كبيراً من الضرر، وستضرّ بقدراتها وعلاقاتها الخارجية، وما تنتهجه من سياسات. كان لافروف يخشى أن تضعف أية خطوةٍ يقوم بها لصالح الثورة مكانة روسيا في سورية، المضمونة بنظام أسدي يخدم مصالحها القومية، عبر محافظته على مؤسساتٍ لعبت دوراً مهماً في بنائها، تخشى موسكو أن يقوّض غيابها قدرتها على استعادة الموقع الذي ستخسره بتخليها عن الأسد، في ظل منافسةٍ شرسةٍ مع أميركا والدول الغربية التي يرجّح أن تحتل مكانتها في دمشق، فليس في وسعها التخلي عن نظامٍ قاتل، لكنه يخدمها، في وضع دوليٍّ ليست موسكو الطرف الذي يضبط توازناته، ويوجه تطوراته، ويرجّح أن تزيده خسارة سورية ضعفاً على ضعف. من جانبها، تقاسمت واشنطن الهموم الروسية، في ما يتصل بقدرة الثورة على تقديم بديل فاعل للأسدية، وبالموقف منها جهةً تضمن مصالح دولية، يرجّح أن تضيع، في حال تسرّع العالم في التخلي عن الأسد، أو مكّن الثورة من إسقاطه.

والنتيجة، وازنت روسيا بين مصالحها وحقوق الشعب السوري، فتمسّكت بالنظام الأسدي، وزاد من دعمها له أن المعارضة لم تقم بأي جهدٍ لكسب جيش النظام وأمنه، أو لاختراقهما، وبناء بديل لهما، إلى جانب إلزام الجيش الحر بخياراتها وقبوله بقيادتها، وإضعافها التنظيمات المتطرّفة وتهميشها، ووضع حد للخلافات التي استهلكت قواها، ودار معظمها حول محاصصاتٍ تتصل بتياراتٍ متناقضةٍ أرادت السيطرة على مؤسستها الرسمية، المعترف دوليا به، مؤسسة الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية التي لعبت انقساماتها وصراعاتها دوراً خطيراً في ما أصابها من شلل وعطالة، وعزلةٍ عن الشعب. بسلبيتها حيال مشكلات الثورة، تعزّزت الهوة بين المعارضة والداخل، وتفاقمت مشكلاتها مع الخارج، وزاد طينها بلةً اعتقادها أن القبول بالحل السياسي ومفاوضات جنيف هما كل المطلوب منها ، وأن القرارات الدولية الخاصة بالحل تعطيها السلطة، وإن كان العالم غير مقتنع بأهليتها، ومؤمناً بعجزها عن نقل سورية إلى نظام بديل، وبأن أي حل سياسي سينقلب إلى مشكلة دولية، وسيطلق صراعاتٍ لا مصلحة لأحد فيها. لذلك ابلغ المعارضين مرات عديدة أن بلاده قرّرت عدم الموافقة عليه، ولتذهب حقوق السوريين وثورتهم إلى الجحيم.

لم تقبل روسيا إغراءات المعارضة الوهمية، وفضّلت التعامل مع النظام، باعتباره حليفاً يجب دعمه ضد معارضيه الذين فشلوا في تحويل أنفسهم إلى بديل له، وانحازوا إلى خصمها الأميركي، وعجزوا عن توحيد الجيش الحر والفصائل العسكرية، وعن إخضاعهما لقيادة سياسية/ ميدانية مشتركة، فلا عجب أن موسكو لم تجد نفسها مجبرةً على تغيير مواقفها

“توهمنا أن روسيا التي قطعت علاقاتها بالشيوعية صارت حقاً نصيراً للديمقراطية، سيضع حريتنا فوق مصالحه” وخياراتها منا، وعلى أخذنا بجديةٍ وقبول مطالبنا، وبالتالي، تغيير موقفها من النظام الأسدي، تحت ضغط خطواتٍ تستكمل من خلالها شرعية الثورة الوطنية والديمقراطية القانونية التي سيكون من الصعب عليها تجاهلها، وإلا خسرت مكانتها في بلادنا ومصالحها فيها، بانتقالنا من سياسةٍ تستند على فكرة الحق إلى واقعٍ نتحكّم بمفاصله، ونسيطر عليه، يقنع العالم بقدرتنا على تحقيق مطالبنا، وبأننا الطرف الذي يضمن مصالحه.

بالقطع مع طريقةٍ ألفنا النظر إلى أمورنا من خلالها، غربتنا عن واقعنا، وحالت بيننا وبين القيام بأفعال منسقة ومنظمة، قادرة على ردم الهوة بيننا وبين مجتمعنا، وتصحيح أولوياتنا، فلا يأخذنا تفكيرنا الحقوقي إلى خارج السياسات الدولية وواقعنا في آنٍ معا، ونخرج مما نحن فيه كشكّائين شكاكين، يكتفون بمواقف تنوس بين إدانة العالم وتجريمه وبين شتمه بأشنع الألفاظ، كما نفعل كل يوم.

أدرك الروس عجزنا، فتجاهلوا حقوقنا. وكنا نتوهم أن معسول وعودنا سيقنعهم بتأييدنا، وحين بانت عبثية سلوكنا التي أقنعتنا أننا ما زلنا نتعامل مع الاتحاد السوفييتي، أو مع شيوعيين يؤمنون بحق الشعوب في اختيار نظامها السياسي/ الاجتماعي، وتقرير مصيرها بنفسها، لم نراجع أنفسنا، ربما لأننا لم نفهم أن الدول تسيرها السياسات التي تعود بأقل ضرر على مصالحها، وفاتنا أن العالم أدار ظهره قرناً وربع القرن لحقوق الفلسطينيين ولقراراته الدولية بشأنها، وتوهمنا أن روسيا التي قطعت علاقاتها بالشيوعية صارت حقاً نصيراً للديمقراطية، سيضع حريتنا فوق مصالحه. وحين تبين لنا أنها لن تفعل، قاطعناها وأعلنا العداء لها، بدل أن نرسي حقوقنا على أرضيةٍ ثوريةٍ، لا تترك لها خياراً غير مراجعة موقفها بما يخدم أهدافنا، لأن تحقيقها يخدم مصالحها، بعد أن صار لها أنياب توجع من يتجاهلها.

بدل أن نصحح، نحن في المعارضة السورية، أخطاءنا التي انتقدتها أميركا مراراً وتكراراً، طالبنا الروس بالتخلي عن مصالحهم وتبني مواقف من النظام مطابقة لموقفنا، وحين رفضوها، توطّدت ورطتنا التي لم نخرج منها إلى اليوم.

العربي الجديد

إمبريالية بالتأكيد/ سلامة كيلة

أتحدّث عن روسيا، حيث كل ما تفعله في سورية يؤكد هذه السمة التي باتت تحوزها، فقد استخدمت أرقى الأسلحة التي تحوزها، وأكثرها فتكاً وتدميراً، وهي تقتل المدنيين بشكل مقصود، وتدمر المشافي والمدارس وتقصف الأسواق الشعبية. وتتمسّك بسلطةٍ تعرّضت لثورةٍ شعبيةٍ هدفت إلى “إسقاط النظام”، بعد أن نهب واعتقل ودمّر التعليم وفرض سيطرة فئة عائلية مافياوية على الاقتصاد. وشارفت على تغييره، قبل أن تتدخل إيران وأتباعها، وقبل أن تغزو هي سورية.

تهدف أحدث الأسلحة التي تستخدمها في قتل الشعب إلى تخويف العالم، وهي باستعراضها العسكري الوحشي تريد أن تُظهر قوة سلاحها ومقدرته على الفتك، وذلك كله ليس فقط من أجل الحفاظ على نظامٍ رفضه الشعب فقط، بل من أجل تسويق أسلحتها، وزيادة تصدير السلاح أساساً في تحقيق ربح شركات السلاح الخاضعة للدولة، حيث إنها تقوم بإظهار قدرة التكنولوجيا المتطوّرة التي تستخدمها من أجل إيجاد زبائن لهذا السلاح. وقد أظهرت السنة الأخيرة أن مبيعها من السلاح قد زاد، وأنها باتت الدولة الثانية في بيع السلاح بعد أميركا، حيث ارتفع مبيعها إلى 15 مليار دولار (و36 ملياراً لأميركا). وهي تنشط كإمبريالية لتوسيع سوقها، خصوصاً في ما يتعلق بالسلاح الذي هو الإنتاج الأهم في منظومتها الصناعية، وهو السلعة الوحيدة التي يمكن أن تنافس بها في السوق العالمي، والذي يفتح لها أسواقاً تستفيد منها في تحقيق التراكم المالي، فهي تعاني من ضعف الصناعة، وعدم قدرتها على المنافسة في السوق العالمي، حيث لم تسعَ دولة بوتين إلى دعم تحديث الصناعة، بل اكتفت بتصدير النفط والغاز، وتسعى إلى تصدير السلاح، وتصدير الرأسمال كذلك، حيث تنشط المافيا التي نهبت الاقتصاد السوفييتي.

“قرّرت روسيا أن بقاء بشار الأسد ضرورة، ولا يمكن التخلي عنه، وهي تسعى، كإمبريالية، إلى فرض ذلك بكل القوة التي تستطيع”

قال بوتين مرة إن ما يقوم به في سورية هو “تدريب” عسكري، ما يعني أنه يدرّب جيشه بـ “اللحم الحي” للشعب السوري، وهو بذلك يمارس أقسى ما تمارسه إمبرياليةٌ لا تأبه لوضع الشعوب، ولا يهمها كم قتلت، بل يهمها أن يظهر جيشها بكامل جاهزيته. هل من وحشيةٍ أسوأ من ذلك؟ ربما فعل هتلر ذلك، وربما فعلتها الدول الإمبريالية، وهي تحتل الأمم المتخلفة. حيث كانت المصالح فوق البشر. الربح فوق الشعب، كما أشار نعوم تشومسكي في عنوان كتاب له. لهذا، تدرّب روسيا جيشها في مواجهةٍ مباشرة مع الشعب السوري، وبالتالي، تجرِّب كل أسلحتها الجديدة والمستجدّة، وتراقب كل عمليات التدمير والقتل التي تطاول الشعب السوري، فهي تريد “التدريب”، لكي يكون جيشها قادراً على السيطرة على العالم.

كل هذه الدموية التي تمارسها الإمبريالية الروسية، والتي فاقت ممارسة الإمبريالية الأميركية في العراق، هدفها “التدريب” إذن. لكنها في الواقع هدفت إلى إظهار “تفوّق” السلاح الروسي في الاستعراض العالمي لبيع السلاح، فبدل أن ترسل طائراتها وصواريخها إلى المعارض الدولية، نجدها تقوم بذلك بـ “الرصاص الحي” في سورية. ولهذا، تهافتت عليها دول عدة، تريد تدمير شعوبها من أجل شراء السلاح “فائق التطور”، بالضبط لأنه يقتل عشوائياً، ويدمر المشافي والأسواق والمدارس. تميل النظم إلى شراء السلاح الأكثر فتكاً، وروسيا تُظهر هذه السمة في سلاحها. وبالتالي، ربما تتجاوز أميركا في مبيعات السلاح، بعد أن ظهر أنها لا تنتج سلعاً قابلةً للتصدير غير السلاح، وأنها تمارس كل الوحشية التي يريدها رأسمالٌ مأزوم، وعلى حافة الهاوية.

ولكي تُظهر قدرتها، ولكي تخيف العالم، كي يقبل بها القوة المهيمنة بلا منازع (أو ربما بالتوازي مع أميركا)، تسعى روسيا لكي تقرّر وتفرض ما قرّرته، تسعى إلى أن يعلم العالم أنها تفرض ما قرّرته، وبالتالي، لا تقول ما لا تفعله. قرّرت أن بقاء بشار الأسد ضرورة، ولا يمكن التخلي عنه، وهي تسعى، كإمبريالية، إلى فرض ذلك بكل القوة التي تستطيع، من أجل أن تُفهم العالم أن قرارها هو الذي يجب أن يُنفَّذ، وأن ما تقوله هو الذي لا بد من الالتزام به، فهي القوة العظمى (وربما تتوهّم أنها الوحيدة). إنها تتمسك ببشار الأسد، ليس لأنها تخاف انهيار النظام الذي بات قراره بيدها، بل تريد أن يعرف العالم أنها التي تقرّر وتفرض. وذلك كله في إطار منظورها، لكي تصبح الإمبريالية المهيمنة بعد أن ضعُفت أميركا، وتراجع وضعها. ولهذا، نجدها مصممةً على حسم الصراع بالقوة، حتى وإنْ كلّف ذلك دمار مدن وقتل مئات آلاف الأطفال والنساء.

هذا ما يظهر واضحاً في حلب، حيث عادت لتمارس كل وحشيتها، ولتستخدم أسلحةً جديدة أكثر تدميراً، بعد أن كانت قد بدأت في استخدام أسلحةٍ أكثر فتكاً. إنها إمبريالية الأرض المحروقة والمدمرة التي ولا شك تخيف وحشيتها شعوب العالم، ولا شك في أنها ستوضع جانب الإمبريالية الأميركية في الوحشية لتحقيق مصالح مافيات حاكمة.

بالتالي، كل ما تمارسه في سورية هو هذه العنجهية التي باتت تحكم طبقة مافياوية مسيطرة، لكنها ضعيفة في إطار التكوين الإمبريالي العالمي، نتيجة عجزها عن المنافسة في السوق، كما تفعل الصين. ولهذا، تميل إلى التشدّد ومحاولة فرض رؤيتها بالقوة، وتريد الاستحواذ على الأسواق وفرض مصالحها على الشعوب، من دون أن تكون في وضعٍ يسمح لها بذلك. إنها إمبريالية مافياوية بالضبط. وإمبريالية المافيا لا تنتصر.

العربي الجديد

الإنتلجنسيا الروسية والمثقفون السوريون: شَبَهٌ ظاهريّ/ ثائر ديب

يبدو المثقفون السوريون الديموقراطيون منذ نصف قرن إلى الآن أشبه ما يكونون بالإنتلجنسيا الروسية في القرن التاسع عشر وصولاً إلى «ثورة أكتوبر» 1917، الأمر الذي يغري بمقارنةٍ مدقِّقة.

«الإنتلجنسيا» هي فئة اجتماعية منخرطة في عمل ذهني معقّد، يهدف إلى لعب دور قيادي في ثقافة المجتمع وسياساته. وهم غالباً أهل فنّ وكلمة لديهم مبادرة ثقافية وسياسية، سواء أكان دورهم الاجتماعي إيجابياً تقدمياً أم رجعياً متخلفاً.

عادةً ما يقيم «الإنتلجنسيون» مسافة واضحة بينهم وبين الجمهور، بخلاف «المثقفين» الذين هم أَمْيَل الى مجاملة العامة والشعب. والإنتلجنسي ذو معرفة أولاً، وذو قدرة على صوغ هذه المعرفة في رؤية للعالم بديلة للوضع القائم، ما يجعله، بالضرورة، أقلية في المجتمع، ويؤهّله لأن يتخلّص من شعبوية عموم المثقفين، فلا يتنازل عن معرفته العلمية برغم انحيازه للقيم الديموقراطية ومصالح الناس.

لعبت الإنتلجنسيا الروسية أدواراً فلسفية ودينية وسياسية وواجهت مصائر مريعة، قتلاً ونفياً وسجناً وانتحاراً، كما حظيت بانتصارات عزّ نظيرها. لعلّ السبب في ذلك كلّه يكمن في تاريخ روسيا الاجتماعي الثقافي، وموقع هذه «الإنتلجنسيا» فيه، تحديداً لناحية الانشقاق الحادّ بين الفئة الحاكمة وهذه الإنتلجنسيا بعد بطرس الأكبر (1672-1725) وإصلاحاته الكبرى. علماً أن الأمر أضيف إلى مشكلة وَسَمَتْ تاريخ روسيا منذ بطرس الأكبر فصاعداً، ألا وهي انقطاع الصلة بين ثقافة الإنتلجنسيا الرفيعة وبين الثقافة الشعبية البسيطة المنتشرة التي كانت في أخفض مستوياتها.

هكذا شهد التاريخ الروسي فئةً لا مثيل لها في التاريخ من حيث التهاب نشاطها، مع أنَّ الاستبداد القيصري الرهيب ورقابته المُحْكَمة كانا يحدّان من قدرتها على إيصال أفكارها لمن يجب أن تصل إليهم؛ فئة تُطْلِق أجرأ الأفكار في بلد إمبراطوري ليست لديه أيُّ تقاليد راسخة في الحرية؛ وفئة ترنو إلى الاستقلال مع أنها ليست في الغالب سوى جزء من الطبقة المعوزة في المدن.

أفضى ذلك كلّه إلى نشوب صراع هائل بين الإنتلجنسيا والحكم المطلق دام أكثر من قرن وعرف آلاف الشهداء والضحايا. ولعلنا نقرأ تاريخ روسيا في القرن التاسع عشر بوصفه سلسلة من محاولات المثقفين، اليائسة والمحزنة غالباً، للاتصال بالشعب. وليس السؤال «ما العمل؟» الذي تطرحه سونيا في رواية دستويفسكي «الجريمة والعقاب» سوى سؤال مصيري يتردد في الأدب والفكر الروسيين محاولاً تهيئة جواب، من شاداييف إلى لينين، مروراً بتشيرنيشيفسكي وروايته الموسومة «ما العمل؟».

قيل عن الروس إنّهم يتناولون الأفكار عاطفياً، فلا يكتفون بدراسة الفلسفة بل يعيشونها، ويرمون من وراء المعرفة النظرية إلى نتائج عملية، ويبحثون في أيٍّ نظرية عن طريقة حياة. أمّا الأدب، فيكاد يشكّل جماع حياة روسيا الفكرية والثقافية. ففي بلدٍ حُرِمَ من المنافذ المتاحة في سواه من البلدان، خاصةً الغربية منها، كان العمل الأدبي حدثاً اجتماعياً وسياسياً على الدوام. وكان تأثيره الأخلاقي والعاطفي أعظم منه في أيّ مكان آخر في أوروبا، حتى إنَّ القصة أو الرواية، التي هي في الغرب وسيلة من وسائل تصوير السلوك البشري، باتت تمتلك في روسيا إيقاع العاطفة النبوية والتغييرية وطرائقها.

ما أراه هو أنّ المثقفين السوريين الذين يُبْدُون للوهلة الأولى شبهاً كبيراً بالانتلجنسيا الروسية، لم يكونوا كذلك في كتلتهم الأساسية إلا سطحياً. ولعلّ السبب في ذلك كلّه يكمن في تاريخ سوريا الاجتماعي الثقافي الذي ستكون لنا مع معالمه الرئيسة وقفة عمّا قريب.

السفير

روسيا.. سنة أولى استعمار/ علي العائد

في خمس سنوات، استخدمت روسيا حق النقض خمس مرات لإنقاذ نظام بشار الأسد في مجلس الأمن الدولي، لكنها استغرقت أربع سنوات ونصف السنة من التردد حتى قررت التدخل بشكل مباشر في سوريا، بطائراتها وأساطيلها المتحفزة في البحر المتوسط.

مضى أكثر من عام بقليل على تدخلها المباشر، دون تحقيق نتائج ترجح كفة النظام على الفصائل المعارضة المسلحة، أو الفصائل السياسية.

مع ذلك، لا يزال لدى روسيا بعض الوقت في الأشهر القليلة المقبلة، فالأمم المتحدة، والولايات المتحدة، بطتان عرجاوان في ما تبقى من ولايتي رأسيهما. كما أن الرهان على موقف الرئيس الأميركي المقبل، أو المرشح الأبرز للأمانة العامة للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، سيكون رجما للغيب، ما يعني كسب شهور أخرى.

كسب الوقت لن ينقذ نظام الأسد، ولن ينقذ روسيا من الهزيمة المحتومة، فتمديد وقت الحرب في غير مصلحتهما، على الرغم من عدم اليقين إن كان هذا الوقت نفسه في مصلحة الفصائل المعارضة، والهيئة العليا للمفاوضات، والائتلاف السوري المعارض، فقد يخسر الطرفان.

الرهان على الهزيمة الروسية في سوريا يستند إلى تاريخها الاستعماري المتواضع، حيـث لم تحقـق سان بطـرسبورغ، أو موسكو، نصرا صريحا إلا في المحيـط الحيوي لروسيا القيصرية، أو الاتحاد السوفييتي.

تحتل روسيا الاتحادية الآن، المرتبة الأولى عالميا من حيث المساحة (17.075 مليون كيلومتر مربع)، مع عدد سكان تناقص بشكل حاد منذ انفراط عقد الاتحاد السوفييتي من 155 مليون نسمة إلى ما لا يتجاوز 143 مليون نسمة حاليا.

روسيا (الاتحاد السوفييتي) لم تنتصر في كوبا أو في أفغانستـان، بالقدر نفسه الذي لم ينتصـر عليها نابليون، ثم هتلر، لأنها تستطيع الـدفاع عـن نفسهـا في محيطها الحيوي القريب، أما أن تغزو وتستعمر وتستقر، فهذا ما لم يحدث حتى بدخولها على خط الحرب الأميركية في فيتنام، التي انتهت بهزيمة أميركا وروسيا معا.

عموما، لم تحقق حتى الدول المستعمرة الكبيرة استقرارا مديدا، بالرغم من خبرتها ومن امتلاكها كل الأسباب البعيدة للعب دور الدولة المستعمرة. فبريطانيا لم تستطع الاحتفاظ بدرة تاجها في الهند، كما أن فرنسا لم تستطع ضم الجزائر من تحت المتوسط حتى بعد 132 من استعمارها.

روسيا بوتين تحاول أن تتسلل من بين ثقوب الهشاشة الأوروبية، بعد أفول “مجد” الاستعمار المباشر ابتداء من منتصف القرن العشرين. وتتنمر، الآن، مستغلة فوبيا أميركا أوباما من الحرب، بعد تجنبه الشراسة التي أبداها أسلافه، من ريغان إلى “البُوشيْن”، الأب والابن.

لن تستغرق روسيا ثماني سنوات حتى تفوز بهزيمة جديدة، كما حصل في أفغانستان، لكـن سنة من تدخلها في سوريا لا تؤشر على بداية النهاية. مع ذلك يشير الجدل السياسي في مجلس الأمن، بين الولايات المتحدة وروسيا، بمساندة فرنسية، ودعم ألماني من بعيد، إلى شيء ما يعد للتفاوض أو التصعيد، خاصة أن شرق البحر المتوسط أصبح غابة من حاملات الطائرات، والمدمرات، والبارجات، والغواصات: روسية وأميركية وبريطانية وفرنسية.

هنالك اليوم ست سفن حربية روسية في المياه الدولية، والإقليمية، غرب سوريا، وجنوب تركيا، تساندها أربع سفن إمداد. يقابلها العدد نفسه أميركيا، في عرض البحر، “تساندها” مدمرة فرنسية، وغواصتان أميركيتان، وغواصة بريطانية، بينما تتجه حاملة طائرات وست سفن حربية أميركية إلى البحر الأحمر.

وشهد سبتمبر الماضي حركة عبور غير عادية لسفن روسية حربية عبر مضيق البوسفور الإجباري، احتلت فيه شرق المتوسط، ومنها حاملة الطائرات “أميرال كوزينتسوف”، بينما تكررت أخبار عن تحليق طائرات أميركية قرب قاعدة حميميم الروسية في سوريا، وأخبار تحرش طائرات روسية بسفن أميركية في المتوسط منذ أواسط يونيو الماضي.

بالطبع، تواجد الأساطيل الأميركية في المتوسط شيء عادي، وحركتها عبر المضائق المشرفة على البحر المتوسط والبحر الأحمر ومضيق هرمز، تتكرر أحياناً بشكل اعتيادي، لغرض التدريب، أو المناورات، أو الاستطلاع، لكن حركتها اليوم مرتبطة بالتحرك الروسي المستفز لدول أعضاء في حلف الناتو على خلفية التورط الروسي المتصاعد في الحرب على سوريا.

الجديد هو عبورها عبر مضيق البوسفور، الذي يشطر إسطنبول بين آسيوية وأوروبية. فإسطنبول شبه عاصمة لتركيا، وتركيا عضو في حلف الناتو.

بعد العرض الهزلي في مجلس الأمن، مساء السبت، فإن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتركيا يـوم 10 أكتوبر الجاري ستكون حلقة جديدة في زيادة الغموض عن العلاقة الأطلسية الأميركية – الروسية. فتركيا التي تعلن لسانيا دعمها للثورة السورية فضلت في عهد رئيس الوزراء بن علي يلدريم مصالحها الحيوية عبر الممر الروسي، بعد أن يئست من خذلان أميركا لها منذ 2011، بعدم دعم المقترح التركي بإنشاء منطقة حظر جوي شمال سوريا تخفف عنها عبء اللاجئين السوريين الذين يزيد عدد من استقر منهم في تـركيا على 2.7 مليون سوري.

وبينما لا توجد مؤشرات على ميل المعركة البرية في حلب إلى الحسم، وبعد فشل فرنسا وأسبانيا وحلفائهما في تمرير قرار بحظر الطيران فوق حلب، ستروج شائعات عن سلاح وصل، أو سيصل، إلى الجيش السوري الحر.

هذا منطقي، فاللهجة الحادة التي قابل بها مندوب بريطانيا استخدام روسيا للفيتو ضد مشروع القرار الفرنسي لن تكون بلا تبعات. ويأس أميركا وحلفائها من الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن من جدوى العمل السياسي مع روسيا سيدفع هؤلاء إلى إجبار روسيا على التراجع بوسيلة ما، دون التورط معها في معركة عسكرية مباشرة.

روسيا تدرك ذلك، ولذلك استبقت جلسة مجلس الأمن بتهديد مزدوج يحذر من استهدافها، أو استهداف مواقع قوات النظام السوري.

المؤشرات ترجح استمرار حرب أميركا وأوروبا ضد روسيا في سوريا بالوكالة، فأي حرب مباشرة بين الطرفين تعني حربا نووية، فروسيا قطعت نصف الطريق في ورطتها، وما دامت روسيا تعطي الأمان لإسرائيل لا يوجد سبب كي تتورط أميركا وحلفاؤها في مواجهة صريحة مع روسيا، حتى لو قُتل خمسة ملايين سوري آخر.

العرب

موسكو أسقطت هدنة حلب: تريد سوريا كلها لا ‘المفيدة’ فقط/ علي الأمين

المأساة السورية مستمرة ولا مؤشرات على وقف الموت الذي يزدحم على أرض الشام منذ سنوات ولا يزال. مشروع الهدنة الذي رفضته روسيا في مجلس الأمن الدولي، كانت فرنسا تقدمت به في محاولة لوقف العمليات العسكرية في حلب، وتثبيت اتفاق هدنة بين المعارضة المسلحة في حلب الشرقية من جهة، وبين روسيا والجيش السوري والميليشيات الإيرانية والطائفية التابعة لها من جهة أخرى. ماذا يعني رفض الروس وحلفائهم الهدنة في حلب؟

روسيا ظهرت كطرف معزول دوليا في مجلس الأمن الدولي بسبب إصرارها على تجاوز كل المعايير الإنسانية التي تضمن الحدّ من استهداف المدنيين، في حين كان ممثل الأمم المتحدة في سوريا ستيفان دي ميستورا يطلب من جيش الفتح (جبهة النصرة سابقا) سحب مقاتليه من حلب الشرقية إلى خارج المدينة بعد توفير ممرات آمنة لألف عنصر وهو عدد مقاتليها بحسب قوله.

هذا العرض أرفق بكلام فيه الكثير من الاستفزاز والوقاحة، حين قال دي ميستورا إن عدم الانسحاب سيعرض 250 ألف مدني إلى مخاطر كبرى بسبب إصرار الطائرات الروسية على استمرارها في توجيه صواريخها إلى هذا الجزء الشرقي من مدينة حلب.

الإصرار الروسي على استمرار العمليات العسكرية ضد المعارضة المسلحة كشف عن استراتيجية تكمن في دعم نظام الأسد في إعادة سيطرته على كامل الأراضي السورية، من دون احترام القرارات الدولية التي تحدثت عن تسوية سياسية تتضمن مرحلة انتقالية للحكم الحالي في سوريا إلى حكم آخر يقوم على قاعدة مشاركة المعارضة في السلطة بصلاحيات كاملة. وذلك تمهيدا لإجراء انتخابات ديمقراطية لن يكون فيها الأسد بطبيعة الحال، لكن اليد الروسية مطلقة في سوريا: أكثر من 34 ألف ضحية سورية سقطت خلال عام من العمليات العسكرية الروسية، وملايين إضافية جرى تهجيرها بالقوة النارية أو بقوة الحصار التي تنشط إيران وأداتها حزب الله في تنفيذها على امتداد مناطق سوريا المفيدة، ولا سيما محيط دمشق والمناطق المحاذية للبنان على طول حدوده الشرقية.

قوة روسيا في سوريا تتأتى من غياب أي محاسبة داخلية روسية للجرائم التي يرتكبها الروس في سوريا، ومن انكفاء مستمر للدور الأميركي الـذي كان له دور فاعل في إطلاق اليد الروسية هناك. وتأتي قوتها بسبب التقارب الأميركي – الإيراني، الذي يمكن القول إنه العصر الذهبي للعلاقة منذ الثورة، لا سيما غداة توقيع الاتفاق النووي الإيراني مع الدول الخمس زائدا واحدا.

وترجم هذا الاتفاق بالمزيد من التعاون الإقليمي بين الطرفين سواء في العراق بمواجهة تنظيم داعش والتدخل التركي والعربي، أو في سوريا من خلال التغطية الأميركية للتدخل الإيراني عبر الميليشيات الشيعية، ولا سيما حزب الله.

وزير الخارجية الأميركية كان صريحا خلال لقائه ممثلي المعارضة السورية في نيويورك قبل عشرة أيام، بقوله إن حزب الله المصنف على لائحة الإرهاب الأميركية لا يعادي بلاده في سوريا ولا يستهدف مصالحها، لذا لا تستهدفه. علما أن حزب الله الذي يشارك في تنظيم الحشد الشعبي العراقي تدريبا وتنظيما، وتحت إشراف الجنرال في الحرس الثوري قاسم سليماني، يقوم عمليا بتنسيق الجهود مع القوات الأميركية بطريقة غير مباشرة وعبر القنوات العراقية الرسمية في وزارة الدفاع. كل هذا التناغم الإيراني مع النفوذ الأميركي والتنسيق المشترك في سياق مواجهة الإرهاب، وفر إلى حد بعيد نوعا من الحصانة الأميركية للتمدد الإيراني، الذي نجح في الاتفاق على وضع قواعد تعاون في اليمن من خلال الحوثيين. وهم أظهروا المزيد من الانسجام مع الموقف الأميركي، مقابل وضع واشنطن خطوطا حمراء تمنع التحالف الإسلامي الذي تقوده السعودية من تحرير صنعاء، فضلا عن التزام واشنطن بمنع هزيمة الحوثيين وضمان نفوذ إيران بحيث لا تخرج من معركة اليمن بلا مكاسب ولو بالحدّ الأدنى.

روسيا التي تدرك مساحة التلاقي والتعارض بين واشنطن وطهران في المنطقة وتحديدا في سوريا، دخلت المسرح السوري استجابة لحاجة إيرانية تريد من خلالها منع انهيار نظام الأسد، بل شخص الأسد الذي يشكل الحليف الوحيد لإيران على امتداد الأراضي السورية. وهناك استجابة لواشنطن التي أكدت مجريات الأحداث أنها ليست في وارد السماح بسقوط نظام الأسد لأسباب إسرائيلية بالدرجة الأولى، ولعدم تكرار تجربة العراق بالنسبة إليها ثانيا.

كما أن الأزمة السورية وفرت مساحة تصفية حسابات لعدد من الدول التي وجدت واشنطن أن غرقها في المستنقع السوري سيجعلها أكثر طواعية في ملفات إقليمية ودولية وعلى صعد أخرى. روسيا التقطت الحاجة الأميركية والإيرانية، من دون أن ننسى أن لها مصالح تاريخية في سوريا.

وهي بذلك أيضا نجحت في بناء علاقة استراتيجية مع إسرائيل، وتحولت إلى طرف ضامن للعلاقة بين إيران وإسرائيل على قاعدة حماية حدود إسرائيل في مقابل عدم تدخلها في أي عملية دعم لإسقاط نظام الأسد أو التعرض للقوات الإيرانية ولحزب الله في قتالهما في سوريا.

روسيا مستمرة في رفض الهدنة، وتعد بالمزيد من الدمار والموت لمعارضي الأسد في حلب. هو سلوك همجي. وإن كان يتسم به الدور العسكري الروسي بشكل عام، إلا أنه ينطوي على قلق روسي من خسارة ما يعتقد أنه كسبه خلال عام في سوريا. لذا يستعجل اتفاقا مع واشنطن، ليس أقل من إطلاق يده بالكامل في سوريا. وهذا ما بدا أن واشنطن غير مستعدة له حتى الآن.

ظهر ذلك من خلال سقوط اتفاق الهدنة في حلب الذي صاغه وزيرا خارجية البلدين مطلع الشهر الماضي، لكن البنتاغون كان له رأي آخر في الرسائل العسكرية التي وجهها إلى جيش الأسد في الرقة. بعد ذلك ذهب اتفاق الهدنة إلى خبر كان. لذا روسيا تذهب إلى النهاية في المواجهة أي النهاية التي تضمن لها إطلاق يدها في سوريا وبدعم واشنطن. أي اتفاق هدنة لا ينطوي على تسليم أميركي بالهدف الروسي، تعتبره القيادة الروسية مصدر خطر لها. ذلك أن عمليات تسليح المعارضة السورية تقررها واشنطن بعدما نجحت روسيا في تحييد تركيا إلى حدّ بعيد، وفي ظل التسليم العربي والخليجي تحديدا بألا تخرج سياسة دعم المعارضة عن تحكم واشنطن بشروطها وتوقيتها.

وسط غياب أي سياسة عربية واضحة المعالم في سوريا، ستبقى موسكو وطهران تدمران أي مظهر معارض لنظام الأسد، وفي اعتقادهما أن واشنطن ليست طرفا غير قابل بمباركة وجودهما، بينما أي سياسة عربية تنطلق من نظام المصالح القومي، ستواجه بالضرورة النفوذ الإيراني ولن تستطيع، بحكم نظام المصالح هذا، أن تعطي روسيا شرعية القتل والتدمير والنفوذ.

كاتب لبناني

العرب

أهداف روسيا والنظام السوري من التصعيد في حلب/ يزيد صايغ

ثمة مقولة شهيرة لكارل فون كلاوسفيتز، الاستراتيجي العسكري البروسي البارز في القرن التاسع عشر، أن «الحرب امتداد للسياسة بوسائل أخرى». هذه المقولة تنطبق أكثر ما تنطبق الآن على التصعيد الهائل للعنف في حلب وأجزاء أخرى من سورية، منذ انهيار الهدنة الجزئية في 19 أيلول (سبتمبر) الماضي. فأبرز أسبابه سعي روسيا إلى مساعدة نظام الرئيس بشار الأسد على تحقيق مكاسب عسكرية راسخة وتحصينها بموقف سياسي متين، قبل أن تتحرّك الإدارة الأميركية القادمة لاستئناف جهود التسوية الديبلوماسية للأزمة السورية.

بيد أن الهدف الاستراتيجي للعنف المستمر بالنسبة إلى نظام الأسد لا يتصل فقط بتأمين أفضل شروط التسوية السياسية، بل يذهب أيضاً إلى انتزاع الموارد المالية والاقتصادية التي سيحتاج إليها ليتمكّن من الحفاظ على وجوده عند الانتقال من الحرب إلى السلام. فبات واضحاً أن الإدارة الأميركية قد خَلُصت إلى أنها لا تستطيع منع الأسد من البقاء في السلطة خلال مرحلة انتقالية تنتج من اتفاق سياسي. هذا علاوة على أن وزير الخارجية الأميركي جون كيري يعتقد أيضاً، وفق نشطاء سوريين ألتقوه في 22 أيلول الماضي، أن الأسد سيخوض انتخابات الرئاسة التي قد تجرى في نهاية المرحلة الانتقالية.

وهكذا، حين تستأنف الإدارة الأميركية الجديدة وروسيا حوارهما حول سورية، سينتقل مربط الفرس نحو رفع العقوبات المالية والاقتصادية عن نظام الأسد، أو تمكينه من الحصول على مصادر أخرى من الرساميل والسلع. وفي هذه الأثناء، سيواصل النظام استخدام وسائل العنف إلى حين توفير وسائل مادية بديلة لإعادة بناء مقومات سلطته السياسية وهيمنته الاجتماعية.

بيد أن معضلة نظام الأسد لا تكمن فقط في أنه غير مستعد لإبرام تسوية سياسية للنزاع، بل لأنه أيضاً غير قادر على ذلك. فقدرته على الإمساك بالسلطة، سواء خلال حقبة السلام قبل العام 2011، أو خلال النزاع المسلّح المستمر منذ ذلك الوقت، اعتمدت دائماً على الشبكات غير الرسمية التي يديرها في كل أجهزة السلطة والقوات المسلحة وأجهزة الأمن، وأيضاً في القطاعين العام والخاص في المجال الاقتصادي. وتستند قبضة النظام على هذه الشبكات بدورها إلى السيطرة على الأصول الاقتصادية الرئيسة، خصوصاً المداخل إلى القروض والعقود والأسواق، وعوامل الإنتاج كالطاقة والأرض.

لكن النظام خسر في خضم النزاع معظم هذه الموارد والوسائل. ولم يستطع الحفاظ على قبضته على الشبكات الموالية سوى من خلال تشجيعها على الانخراط بعمق في اقتصاد الحرب، وتطوير أنماط بديلة لتحصيل المداخيل ولإعادة إنتاج علاقات التواطؤ ما قبل الحرب بين أجهزة الأمن ومؤسسات الدولة وكوادر حزب البعث وأرباب السوق السوداء. وفي الوقت نفسه، عمل النظام على توجيه الائتمانات المالية والعقود التجارية الإيرانية نحو المحظوظين من أتباعه في قطاع الأعمال.

مع ذلك، كل هذا لن يكون كافياً لتعويم النظام حال انتهاء النزاع، ما لم يكن قادراً على وضع اليد على مصادر جديدة للرساميل وإعادة ربط الاقتصاد المحلي بالأسواق الخارجية المهمة. صحيح أن النظام يتوقع أن يخرج ظافراً، سواء من خلال تسوية سياسية بالتفاوض أو عبر نصر عسكري شامل، إلا أنه سيقبع على عرش بلد مدمّر اقتصادياً وأسواق ممزّقة. ولن تتوافر لديه سوى سبل ضئيلة لتوفير الرساميل اللازمة لإعادة البناء في مجالات الإسكان، والمرافق الاقتصادية، والبنى التحتية، ناهيك بإعادة اللاجئين إلى وطنهم واستيعاب النازحين داخلياً، وترميم قطاعات التعليم والصحة والخدمات العامة الأخرى، وإعادة بناء الروابط التجارية الخارجية.

قد يلجأ النظام إلى التوفير اقتصادياً، من خلال تأخير عودة زهاء 4،8 مليون لاجئ يُقدّر الآن أنهم خارج سورية، وعبر وضع عمليات إسكان وإعادة دمج نحو 6،5 مليون نازح داخل البلاد في آخر سلّم أولويات إنفاقه. لكن لن يكون في وسعه الاعتماد فقط على افتعال النقص في السلع الرئيسة والخدمات أو على قمع الأجهزة الأمنية، لاحتواء حنق ملايين المواطنين الذين دعموا المعارضة في السابق. سيتعيّن عليه أن يزيّن هذه «العصي» ببعض ألوان «الجَزَر»، لأن القمع أكثر كلفةً من الاحتواء حتى في الأنظمة السلطوية.

وما هو أهم من منظور النظام، أن توقعات قواعده الموالية للتعويضات والعائدات المادية، مقابل الثمن الباهظ الذي تكبّدته دفاعاً عنه، لن تكون أقل إلحاحاً. فالفشل في الاستجابة لها ستكون كلفته السياسية أعلى بكثير. ورغم أن النظام حفّز العديد من رجال الأعمال الذين بقوا داخل البلاد على دعمه مالياً، إلا أن إغراء رؤوس الأموال الهاربة والمبادرين الاقتصاديين والمهنيين من الطبقة الوسطى الحائزين على المهارات الضرورية للنهوض الاقتصادي، للعودة إلى البلاد، سيكون مهمة شاقة فعلاً.

لذلك، لا يزال النظام في حاجة إلى الحرب بوصفها وسيلته الأنجع لإرجاء دفع الأكلاف الكاملة لعملية إعادة البناء، واستيعاب المواطنين المُعادين، وتنفيس الضغوط المنبثقة من داخل صفوفه، عبر استمرار تعبئتهم لمواجهة الخطر الوجودي المفترض ودفعهم نحو توفير حاجاتهم المادية من خلال اقتصاد الحرب. لكن، وعلى عكس من يفترض أن النظام يوظّف العنف لمجرد الحفاظ على هيمنة بشار الأسد، فإن هدفه الاستراتيجي سيتغيّر في الواقع، إن لم يكن قد تغيّر بالفعل. وهذا الهدف، منطقياً، لا يمكن أن يكون سوى استعادة المداخل إلى رؤوس الأموال والأسواق الخارجية، والعمل على رفع العقوبات عن كاهله.

نظرياً، لا أمل تقريباً للنظام في تحقيق هذا الهدف بالطرق الديبلوماسية. فروسيا وإيران غير قادرتين على توفير الرساميل والأصول على النطاق الواسع المطلوب، لا بل هما امتنعتا عن القيام بذلك حتى في ذروة حاجة النظام إليها إبّان تصاعد وتائر الحرب. بيد أن الأطراف التي تحوز على أكبر المزايا والقدرات المالية والاقتصادية (الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي وتركيا) ستتردد، إن لم تكن سترفض كلياً، رفع العقوبات الثنائية أو السماح للنظام بالدخول غير المقيّد إلى الأسواق العالمية. ولذا، سيواصل هذا الأخير انتهاج مسلك الحرب داخل سورية، مُستخدماً الحاجات الإنسانية وخطر نزوح موجات جديدة من اللاجئين إلى البلدان المجاورة وما وراءها، كأداة لحمل القوى الخارجية على الرضوخ إلى مطالبه.

الأرجح أن روسيا ستتواطأ مع مثل هذا السيناريو، ولو على مضض. فهي تريد إبرام صفقة سلام والوصول إلى خواتيم واضحة للنزاع، لكنها تفتقد إلى ما يكفي من النفوذ لحمل نظام الأسد على قبول حتى الشروط الملائمة له والمُتضمنة في الاقتراح الروسي للتسوية السياسية. وبالتالي، بدلاً من الانخراط في تنافس عقيم مع النظام، من المحتمل أكثر أن تتبنى روسيا مطالبه حول رفع العقوبات وتوفير المساعدة المالية، حين تستأنف المحادثات مع الإدارة الأميركية الجديدة. ولتحقيق هذا الهدف، ستجادل روسيا بأنه ليس في وسع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وباقي أطراف المجتمع الدولي أن تطالب بمرحلة انتقالية في سورية فيما هي تقوّض في الوقت نفسه فرص نجاحها، من خلال مواصلة فرض العقوبات والحظر التجاري. كما أنها قد تضغط على دول مجلس التعاون الخليجي بدعوى تعويض النظام نتيجة دعمها «الإرهابيين» الذين يزعم أنهم دمّروا سورية.

لن يراوح النظام السوري مكانه بانتظار حصول هذه النتائج، بل هو بدأ يستعد بالفعل لطرق أبواب مداخل أخرى إلى الرساميل. فقد أصدرت الحكومة السورية منذ أواخر 2015، ما وصفه المحلل الاقتصادي السوري جهاد يازجي بـ «سعر» من القوانين الجديدة لاجتذاب الاستثمارات، شملت إعفاء الشركات من متأخرات الضرائب، والقيمة المضافة (VAT) ومدفوعات الضمان الاجتماعي. كما تضمنت تأسيس هيئات جديدة لتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، ولتشجيع الإنتاج المحلي والتصدير، وفرض زيادات كبيرة على ضريبتي الدخل والعقارات، وتغيير قواعد التخطيط المديني للسماح باستبدال الإسكان غير الرسمي في المناطق المتمردة بمشاريع عقارية تجارية مرتفعة القيمة. هذا علاوة على تشريعات تتعلّق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، هدفها منح رجال الأعمال حصة كبيرة في المشاريع التي تموّلها الحكومة وحقوق استخدام الأراضي المملوكة للدولة، وتأسيس «المجلس السوري للحديد والصلب» توقعاً لطفرة إعمار ضخمة.

مثل هذه التوجهات لا تستهدف المستثمرين السوريين وحدهم. فعلى رغم الحملات الكلامية العنيفة بين تركيا وسورية، إلا أن للأولى مصلحة اقتصادية كبيرة في طرق أبواب العودة إلى السوق السورية. وكذا الأمر بالنسبة إلى لبنان والأردن اللذين عانيا أكثر من غيرهما اقتصادياً، ويتحرقان الآن لإعادة اللاجئين السوريين إلى ديارهم، وإنعاش قطاعات المصارف والأعمال فيهما من خلال عودة الانفتاح على سورية. هذا إضافة إلى أن إيران، وربما بلداناً أخرى كالصين، قد توسّع استثماراتها في سورية، من دون انتظار رفع العقوبات الغربية أو الخليجية، أو حتى قبل توقف النزاع المسلّح.

تواجه الحكومات الغربية والحليفة معضلة. فهي تسعى إلى وقف سيل الدم وتدفق اللاجئين السوريين، ولكن نفوذها محدود حيال نشاطات البلدان الأخرى والجهات الفاعلة الخاصة. فقد يجد الساعون إلى دعم الجبهة الديبلوماسية ضد نظام الأسد أنهم يواجهون معركة صعبة للإبقاء على العقوبات الاقتصادية والمالية. وبالفعل، بدأ مبعوثون غربيون ووكالات ومنظمات إغاثة دولية والبنك الدولي يركزون في شكل مضطرد على الحاجة إلى الاستعداد لإعادة البناء الاقتصادي في سورية.

* باحث أول في مركز كارنيغي للشرق الأوسط، بيروت.

الحياة

مؤشرات على تأزم استراتيجي أكثر منها على ندية عظمى/ د. بشير موسى نافع

مستخدمة مبررات واهية، أطلقت الطائرات الروسية حملة جديدة من القصف الوحشي على مدينة حلب وأهلها. لم يبرز ثمة دليل واحد على أن القصف الروسي طال وحدات من جبهة فتح الشام (النصرة، سابقاً)، بصورة خاصة، التي تعتبرها روسيا جماعة إرهابية. في أغلبه، اتسم القصف الروسي بالعشوائية، مدمراً أحياء بأكملها وناشراً الموت والرعب بين من تبقى من سكان المدينة المنكوبة. في بداية الحملة، استهدفت الغارات الروسية قافلة معونات دولية؛ وخلال الأسبوعين الأولين من الحملة، أخرج القصف مستشفيات بأكملها من العمل، وأوقع شللاً بمحطة ضخ المياه الوحيدة في المدينة. هذه طريقة الحرب الروسية في أبلغ صورها، الطريقة التي طبقت من قبل أثناء الحرب العالمية الثانية، وخبرها العالم في الاجتياح الروسي لغروزني في 1996: تركيع المدينة والمدافعين عنها بالتدمير الشامل وإحراق أهلها.

ليس ثمة غموض في الحرب الروسية على حلب، لا في طريقة الحرب، لا في وسائلها، ولا أهدافها. وإن كان هناك من لم يستطع رؤية حقيقة ما يحدث، فقد وفرت الأِشرطة المصورة لكبار محطات التلفزة وعدد من المراسلين الشجعان تأريخاً مؤلماً لما تشهده أقدم مدينة حاضرة في العالم، سردية قاهرة للروح، تظهر عجز المجتمع الإنساني عن حماية أبسط الحقوق الإنسانية: حق الحياة. ولكن المدهش أن البعض أراد صناعة سردية أخرى من ركام المدينة وجثث أهلها وصرخات أطفالها: أن نكبة حلب ترمز، في الوقت ذاته، إلى بروز روسيا، من جديد، قوة عظمى، قوة تناهض الولايات المتحدة وتتدافع معها على مناطق النفوذ. ألم تسيطر روسيا على سوريا، أليست القوة الروسية هي من يحافظ على نظام الأسد ويحرس مقعده الرئاسي، أليست روسيا من يحرس الأجواء السورية، ألم تؤسس روسيا لقواعد عسكرية دائمة في بلاد الشام، وتحصل على حصانة كاملة لجنودها المحتلين، أليست روسيا وحدها صاحبة القرار في سوريا؟

روسيا الآن هي قوة محتلة، كاملة الأركان، وليس باستطاعة الأمريكيين، أو غير الأمريكيين فعل شيء ملموس في مواجهة هذا الاحتلال. وأكثر من ذلك، أن روسيا تفكر الآن بإحياء سياسة إقامة قواعد عسكرية في بلدان أخرى حول العالم.

حقيقة الأمر، أن روسيا اليوم قوة كبيرة متأزمة؛ وليس هناك من مؤشر جاد واحد على عودتها إلى الموقع والدور الذي تعهده الاتحاد السوفياتي أثناء عقود الحرب الباردة الأربعة. لم تخسر روسيا محيطها السوفياتي، وحسب، عند انتهاء الحرب الباردة، ولكنها خسرت أيضاً حلف وارسو، وواجهت توسعاً أطلسياً حثيثاً في العقدين الماضيين، بات يهدد الأسس المستقرة للأمن الروسي منذ الحروب النابليونية.

ما فهمته موسكو، وجادلت الإدارات الأمريكية المتعاقبة، منذ إدارة بوش الأب، بعدم صحته، أن تفكيك حلف الناتو وانهيار الاتحاد السوفياتي لن يتبعه توسع لحلف الأطلسي في الدول الشيوعية السابقة. ولكن هذا ليس ما حدث. توسع الأطلسي إلى دول البلطيق، بولندا، معظم دول يوغسلافيا السابقة، رومانيا، وبلغاريا. وفي أغلب الحالات، سار الاتحاد الأوروبي على خطى حلف الأطلسي. هذا في الجوار الروسي الأوربي الغربي وفي البلقان. أما في بوابة روسيا الجنوبية، فقد أطاحت ثورة شعبية بالنظام المرتبط بموسكو في جورجيا، ووضعت في مكانه نظاماً موالياً للغرب. وفي أعقاب ثورة شعبية مفاجئة، أخرى، خسرت موسكو النظام التابع لها في أوكرانيا، البوابة الغربية لروسيا والأرض التي اعتبرت، دائماً، ثقافياً ودينياً، قدس أقداس الأمة الروسية. وتكشف نظرة سريعة إلى تموضع القوى في جوار البحر الأسود، منفذ روسيا الوحيد إلى المتوسط، أن وضع روسيا الاستراتيجي، اليوم، أسوأ بكثير عما كان عليه في نهايات القرن التاسع عشر. هذا، إضافة إلى نشر الدرع الصاروخي الأمريكي في أوروبا، التي يؤكد المسؤولون الروس أنه سيصنع خللاً كبيراً في توازن قوى القارة.

حاولت روسيا، كما هو معروف، احتواء خسارة جورجيا بتوفير دعم وحماية لكيانات إثنية جورجية انقسامية. كما حاولت احتواء الخسارة الاستراتيجية الثانية، والأفدح، في أوكرانيا، بالسيطرة على شبه جزيرة القرم، التي كانت في الأصل جزءاً من روسيا وتستضيف القاعدة الروسية البحرية الرئيسية على البحر الأسود، وتشجيع المطالب الانشقاقية في مقاطعات الأغلبية الروسية في الشرق الأوكراني. ولكن، وبينما طالبت موسكو، ولم تزل، بتعهدات غربية لبقاء كل من جورجيا وأكرانيا محايدتين؛ والاعتراف بشرعية الضم الروسي لشبه الجزيرة القرم، ترفض الدول الغربية الرئيسة تقديم مثل هذا التعهد. إضافة إلى ذلك، ومنذ اندلعت الأزمة الأوكرانية، فرضت الولايات المتحدة ودول الوحدة الأوروبية عقوبات ثقيلة الوطأة على روسيا، المتهمة بالتدخل العسكري لصالح الانشقاقيين في شرق أوكرانيا. كانت كلفة هذه العقوبات، ولم تزل، باهظة، سواء في أثرها على الاقتصاد الروسي، بصورة عامة، أو على النظام الروسي البنكي. كان الارتفاع الكبير في أسعار موارد الطاقة قد ساعد على إطلاق ازدهار روسي اقتصادي في الفترة منذ نهاية التسعينات إلى 2014، وتحقيق وفرة مالية ملموسة. ولكن العقوبات الغربية، من ناحية، والتراجع الفادح في أسعار موارد الطاقة، تسببت في ركود اقتصادي روسي، وفي معدلات نمو سلبية لعامين على التوالي. تعيش روسيا، اليوم، ضائفة مالية عامة، وضائقة اقتصادية، لا تقل سوءاً عن تلك التي عاشتها في أعقاب الانهيار السوفياتي، عملت خلال العامين الماضيين على استنزاف غير متوقع للاحتياطات المالية.

ثمة دول عرفت، تقليدياً، بعدم وجود صلة وثيقة بين وضعها الاقتصادي ورفاهية شعبها، من جهة، وتكاليف سياستها الخارجية، بما في ذلك تكاليف الحرب، من جهة أخرى. وروسيا هي المثال الأبرز على هذا الصنف من الدول. خاض الحكام الروس أغلب حروب بلادهم، سواء في عهدها القيصري، أو الحقبة الشيوعية، في ظل بؤس اقتصادي واسع الانتشار. ومن الخطأ، اليوم، تصور نكوص القيادة الروسية عن السياسة العدوانية في سوريا لأن أوضاع البلاد الاقتصادية تشهد تراجعاً. ولكن مشكلة روسيا ليست هنا، أو ليست هنا على وجه الخصوص. تتبع موسكو سياسة هجومية في سوريا، بلا شك، بل وسياسة عنف وإبادة هوجاء، ما كان للقيادة الروسية ارتكابها لولا أنها تعرف أن جريمتها السورية لا تختلف عن الجرائم الأمريكية في العراق وأفغانستان. مهما كان الأمر، على أية حال، فقد كانت الولايات المتحدة أعلنت، منذ أخذت الأدلة على توحش النظام الأسدي في التعامل مع الحراك الشعبي في التزايد، أن سورية ليست منطقة نفوذ أمريكي وأن ما يحدث في سورية لا يمثل تهديداً للأمن القومي الأمريكي، بحيث يسوغ تدخلاً أمريكياً ملموساً في الأزمة السورية.

لم تواجه روسيا الولايات المتحدة في سوريا؛ وبالرغم من مبالغات التصريحات الروسية ضد واشنطن وسياساتها، ومن ادعاءات موسكو الوهمية بوجود مستشارين عسكريين أمريكيين في حلب، فليس ثمة معركة روسية ـ أمريكية في سوريا. ما تشهده سوريا ليس سوى جريمة روسية بشعة، جريمة حرب مستمرة منذ شهور، وضغوط شرق أوسطية وعالمية، في المقابل، على الولايات المتحدة، بصفتها الدولة العظمى الأهم، للتدخل ووضع حد للجريمة الروسية.

وما يبدو واضحاً، حتى الآن، على الأقل، أن إدارة أوباما لن تتخذ قراراً بتدخل ملموس في سوريا. وإن كانت هذه القراءة صحيحة، فلماذا، إذن، ترتكب روسيا مثل هذه الجريمة في سوريا. والإجابة، على الأرجح، أن روسيا تريد استخدام سورية ورقة لإجبار الولايات المتحدة على التفاوض على الملفات الأكثر أهمية وحيوية لموسكو، ملفات مثل مصير أوكرانيا وجورجيا وشبه جزيرة القرم. المأساة في كل هذا أنه ما دامت إدارة أوباما تنظر إلى سوريا باعتبارها مسألة ثانوية على جدول أولويات الأمن القومي الأمريكي، فإن واشنطن لن تفتح باب المساومة على أوكرانيا وجورجيا. وستظل روسيا، بالتالي، تدك المدن السورية بحمم أزمتها الاستراتيجية الممتدة.

٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

القدس العربي

بوتين يخيب أمل أردوغان في سوريا/ عبد القادر عبد اللي

منذ أسبوع تقريباً والجميع يترقب بفارغ الصبر، الاجتماع بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، وما يمكن أن يفضي إليه على الصعيد السوري، خاصة أن هذا الاجتماع يأتي بعد اجتماعات عديدة للّجان الثلاث، الخارجية والمخابراتية والعسكرية، التي انبثقت عن الاجتماع الأول الذي عقد بين الرئيسين في سان بطرسبورغ.

لعل المفاجأة الوحيدة التي حدثت في الاجتماع هي حضور رئيس هيئة الأركان التركية خلوصي أكار للاجتماع الثلاثي المغلق. ولكن هذه المفاجأة سرعان ما بددها البيان الصحافي الذي صدر عن الرئيسين بعد الاجتماع. فالكلام الدبلوماسي الصادر عن الاجتماع يمكن تلخيصه في ثلاث نقاط، باتت لا تجذب انتباه حتى الأطفال.

النقطة الأولى: “الطرفان يريدان حقن الدماء في سورية، والانتقال إلى حل سياسي!”

النقطة الثانية: “العمل على إيصال المساعدات الإنسانية إلى حلب”، ولكن الرئيس الروسي أكد على استحالة تنفيذ هذه النقطة لأن الولايات المتحدة لم تستطع، ولا ترغب إبعاد المعارضة عن طريق الكاستللو المنفذ المؤدي إلى المنطقة المؤدية إلى حلب الشرقية بحسب رأيه.

النقطة الثالثة: “البحث في إمكانيات التعاون بين البلدين في إطار عملية درع الفرات”.

الحقيقة أنه مهما بلغ التفاؤل، لا يمكن لأحد أن يجد في هذه النقاط التي طرحها البيان الصادر عن الرئيسين اللذين قضيا ساعة وأربعين دقيقة، خصصا معظمها للحديث عن القضية السورية، أي بارقة أمل يمكن التعويل عليها.

فأي دم يريد الطرفان حقنه؟ هل هو دم المقاتلين العقائديين الذين يرسلهم الإمام الفقيه دفاعاً عن محافظته الخامسة والثلاثين التي اسمها سوريا، والتي دخلت رسمياً بقرار من الدوما الروسي تحت الاحتلال العسكري المباشر؟ أم دم من يعتبرهم بوتين حاضنة للإرهاب وتقصفهم قواته الجوية منذ سنة ونيف في الأسواق والمخابز والمشافي؟ أم دم عناصر “داعش” الذين يعبرون الصحارى السورية على مرأى من الطيارين الروس والأميركان ويحمون أجواءهم عند الانتقال؟ ويمكن تعداد كثير من الأسئلة من هذا النوع، وإجاباتها كلها تؤدي إلى ترجمة واحدة لهذه العبارة: “الاستمرار بقتل السوريين، وإراقة المزيد من الدماء”…

بالنسبة إلى إيصال المساعدات الإنسانية، فلم يكن العالم يعرف بأن طريق الكاستللو تحت سيطرة المعارضة السورية، ولعل هذه المعلومة لا يعرفها في العالم كله سوى بوتين، وهذه المعارضة تمنع المساعدات الإنسانية من الوصول إليها، لذلك اتفقت مع الولايات المتحدة الأميركية على البقاء في معبر الكاستللو من أجل عدم مرور هذه المساعدات. نعم، لقد وصلت القضية السورية إلى هذا المستوى من الهزل، نعم، المعارضة السورية “أو الإرهابيون بلغة بوتين” هم الذين يمنعون وصول المساعدات الإنسانية إليهم، وبوتين يبذل جهوداً مضنية مع الأميركان للضغط على هذه المعارضة من أجل السماح لها باستلام المساعدات الإنسانية، والأميركيون لا يردون.

النقطة الثالثة: “بحث آفاق التعاون بين البلدين حول عملية درع الفرات!”

لعل هذه العبارة هي الوحيدة التي يمكن إيجاد تفسير أو ترجمة منطقية لها، ويمكن صياغة هذه الترجمة على النحو الآتي: “عدم تدخل روسيا في العملية التي تدعمها تركيا تحت اسم درع الفرات”.

هناك احتمالان للتدخل الروسي إن حدث في هذه العملية. الأول أن تقاتل روسيا إلى جانب “داعش”. صحيح أن روسيا حمت “داعش” في بعض الأحيان، ولكنها لم تقاتل إلى جانبها إلى الآن، وهذا يبدو حالياً ضرباً من المستحيل يصعب على العقل استيعابه.

الثاني: هو طلب تركيا أن تقدم لها روسيا دعماً في المرحلة الأخيرة من مراحل “درع الفرات”، وهو إبعاد “قوات سوريا الديموقراطية” التي تشكل “وحدات حماية الشعب” الكردية عمودها الفقري، والمدعومة من الولايات المتحدة وروسيا من منطقة منبج إلى شرقي الفرات. وهذا الخيار أيضاً لا يخلو من طرافة، فعندما طلب الرئيس التركي من بوتين إغلاق مكتب حزب “الاتحاد الديموقراطي” الكردي في موسكو، تظاهر بوتين بعدم معرفته بوجود مكتب لهذا الحزب في موسكو، ولعله لم يعلم به حتى الآن لأنه مازال مفتوحاً. ووفق هذه المعطيات من الصعب أن يحظى الرئيس التركي بدعم روسي في طرد قوات “الاتحاد الديموقراطية” من منبج إلى شرق الفرات.

وهكذا، فإن نتيجة اجتماع الرئيسين التركي والروسي حول الموضوع السوري لا شيء. ولكن للحقيقة والتاريخ فإن الرئيس الروسي مازال يأمل بالوصول إلى نتيجة على صعيد المساعدات الإنسانية في الاجتماع اللاحق الذين سيعقد بين الطرفين الروسي والأميركي. أي يمكن أن تُقنع الولايات المتحدة الأميركية المعارضة السورية أن تستلم المساعدات الإنسانية التي ستسمح روسيا بمرورها.

يبدو أن ما كان غير متوقع من اجتماع الرئيسين التركي والروسي كان محتماً بالنسبة إليهما. ولعل تحريك الجبهات في حماة والساحل لم يحدث بمعزل عن خيبة الأمل التركية من الاجتماع بين الرئيسين قبل أن يبدأ.

ولكن السؤال الأهم، هل ستلعب خيبة الأمل هذه بفتح جبهة حلب من جديد لطرح ورقة ضغط جديدة على الجانب الروسي لتغيير مواقفه؟ إذا لم تفعل تركيا هذا، وتضع تلك الورقة على طاولة المفاوضات، فليس أمامها خيار آخر إلا الاستسلام. وفي السياسة كما الحروب كل شيء ممكن.

المدن

العجز الدولي بمثابة «اعتراف» بالاحتلال الروسي/ عبدالوهاب بدرخان

… «ترقى إلى جرائم حرب»، ماذا يعني ذلك؟ لا شيء. مجرد كلام وتلويح بالاتهام مع إدراك مُسبق لصعوبة المضي به، فالنظام الدولي عُطّل بـ «فيتو» الدول الخمس الكبرى يوم أنشئ مفترضاً أن هذه الدول لا يمكن أن ترتكب جرائم كهذه. لكن ما يحصل في حلب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يقف العالم بإزائها عاجزاً تماماً. أكثر من ذلك، كان مجرم الحرب، أو ممثله، مترئّساً جلسة مجلس الأمن يوم السبت 08/10/2016 ليرفض مشروع قرار يطلب وقف إطلاق النار وإيصال مساعدات إنسانية مع آلية دولية للمراقبة. ولماذا يرفض؟ لأن المقترح يمنعه من مواصلة القتل والتدمير. أما مشروعه المضاد فلا يجيب عن سؤال منطقي بسيط: كيف تكون الهدنة ممكنة مع استمرار القصف الجوي؟ ما يعني بوضوح أن روسيا، ونظام بشار الأسد بالتبعية، يرفضان أي وقف لإطلاق النار.

كانت حلب في تاريخها المديد تعرّضت للكثير من الغزوات والاعتداءات، ولم تشهد دماراً إلا في زلزال العام 1138 ثم في الغزو المغولي عام 1260 الذي أتبع التدمير بمذابح وحشية للسكان. بعد سبعة قرون، ها هو فلاديمير بوتين يسير على خطى هولاكو. كان السفاح المغولي يعيث دمويةً في عالمٍ بلا قيم أو أعراف إنسانية، ولا قوانين فيه سوى الغزو والغنائم، أما السفاح الروسي فلا يستعيد أسوأ ما في الحقبة السوفياتية بل يستخدم ترسانته المتطورة بنوازع بالغة المغولية ليعيد العالم إلى ما قبل الحضارة، حتى أن أميناً عاماً بائساً للأمم المتحدة وصف ما يجري في حلب بأنه «أكثر من مذبحة»، أما مبعوثه إلى سورية، وهو أكثر تعاسة، فأورد تفاصيل مستندة إلى مصادر ميدانية لا يمكن أن تكون سوى أدلّة إثباتية لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

أن يُتّهم بوتين بالإجرام فهذا لا يقلقه، بل على العكس يؤكّد له أن دمويته «سياسة» تنجح وتكسب وتحقّق الأهداف، بل إنه ينذر متّهِميه بـ «عواقب قانونية» إن لم يخرسوا. وأن يصبح قرين علي خامنئي وبشار الأسد وحسن نصرالله وقيس الخزعلي وبنيامين نتانياهو فهذا يعني أن لديه زبانية لا تقتصر على هؤلاء وقد نال مشروع قراره في مجلس الأمن أربعة أصوات بينها صوته وصوت مصر. منذ «الفيتو» الأول أدرك بوتين أنه يتقدّم وأن ورقة سورية تلمّع زعامته الدولية في مقابل دولة عظمى وحيدة استطاع أن يجعل منها مهزلة كبرى وحيدة. ومع «الفيتو» الخامس أصبح متيقّناً بأن طريقه إلى المجد وإلى تكريس تلك الزعامة يمر بالركام وبأنهار الدم في حلب. أما أن يفشل المجتمع الدولي في عقلنة بوتين، اعتماداً على وازع إنساني أو أخلاقي أو حتى سياسي لديه، فهذا لا يترجم عنده إلا بالعجز العسكري عن تهديده وردعه.

قبل عام أرسل بوتين طائراته إلى سورية واستعدّ لإنقاذ نظام الأسد، وقبل أن يطلق صاروخه الأول ذهب إلى نيويورك للقاء باراك أوباما على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة لعرض تنازلات في سورية مقابل تقاسم في أوكرانيا مع رفع العقوبات المفروضة على روسيا، وأثار أيضاً ضرورة التفاهم على ملفات عسكرية موضع خلاف في أوروبا. لم يحصل على صفقة فشرع في جولة أولى من القتل والتدمير في سورية ثم وجد مصلحة في الظهور كباحث عن حل سلمي وسياسي، وفيما تلاعب بالهدنات وبشروط التفاوض السياسي أكسبته الثنائية الروسية – الأميركية «اعترافاً» عالمياً بأنه صاحب قرار الحرب والسلم في سورية، وكان مستعداً لأي من الاحتمالَين، مهدّئاً ومصعّداً، شرط الحصول على تلك «الصفقة» مع أوباما. ومع اقتراب ولاية الأخير من نهايتها وجد بوتين أنه لم يعد هناك ما يمكن توقّعه من واشنطن فانتقل إلى ذروة التصعيد لتغيير وقائع الملف السوري، عسكرياً وسياسياً، استباقاً للإدارة الأميركية المقبلة.

مع «الفيتو» الخامس ذهب بوتين بعيداً في الاستهانة بالمجتمع الدولي، وفي إذلال إدارة أوباما دائمة التخبّط في تحديد خياراتها. وما دام أحداً لا يستطيع ردع «الدبّ الروسي» فإن الجلوس معه وهو يرفع يده وحيداً لرفض الإرادة الدولية شكّل «اعترافاً» بالأمر الواقع، الذي لم يعد تدخّلاً بطلب من نظام تأكّد إجرامه في حقّ شعبه بل غدا احتلالاً روسياً ناجزاً لسورية، بالتكافل والتضامن مع احتلال آخر تمارسه إيران وميليشياتها. ففي الأسابيع الأخيرة تضاعفت الترسانة الروسية على نحو غير مسبوق، وصادق مجلس «الدوما» الجديد على «اتفاق» يجعل الوجود الروسي في سورية دائماً. نسي الجميع الطابع «الموقّت» والمتعجل للتدخّل، كما قدمها بوتين قبل عام، وأصبحت المهمّة طويلة ومفتوحة ومرتبطة بـ «الأمن القومي» وفقاً لسيرغي لافروف في تحليله لتدهور العلاقة مع الولايات المتحدة واحتمال موافقة أوباما على ضرب قواعد ومطارات لنظام الأسد.

لن تقع مواجهة مباشرة بين الدولتَين الكبريين، إذ أنهما تتحاربان بسورية وشعبها فيما يقول خطابهما الإعلامي أنهما «تحاربان الإرهاب». أما الحاصل الآن فهو سقوط الأقنعة التي تبادل الأميركيون والروس التنكّر بها، وكان السؤال دائماً: أيّهما يستفيد أكثر من تواطئهما، ولم يكن يوماً: أيّهما يعمل حقّاً من أجل سلام في سورية؟ المؤكّد أن لدى بوتين حلفاء مستفيدين، فيما يندر وجود مستفيدين مع أوباما. والحاصل الآن أيضاً هو أن العجز الدولي يُطلق يد روسيا لتدمّر كما تشاء في سورية من دون أن تكون قادرة على الحسم عسكرياً ولتغرق في المستنقع من دون أن تكون قادرة على الحسم سياسياً. لكن الحاصل تحديداً هو سقوط سورية ووشوك احتمال اختفائها من الخريطة، وإذا حصلت مواجهة فإن نظام الأسد سيحتفل لاقتناعه بأنها من أجله وبسبب الأهمية التي يتمتّع بها، ولن يشاركه الاحتفال سوى الإرهابيين، إرهابييه الذين عوّل عليهم لإطالة عمره ويعوّلون عليه في بقائهم.

واقعياً أبلغ الروس إلى الفرنسيين والإسبان أنهم غير معنيّين بالعمل معهم أو حتى مع الأمم المتحدة، لكنهم أبلغوا أيضاً إلى الأميركيين أنهم غير مستعدين للتعاون/ التكاذب إلا معهم وإذا أرادوا أن تستمر «اللعبة» وتنجح فقد أصبحوا يعرفون ما المطلوب منهم. أي أنهم جعلوا الشعب السوري وقضيته رهن تناغمهم أو تنافرهم، مخيّرينه بين «داعش» وبوتين، وقبل ذلك بين الأسد و «داعش». أي أنهم يدفعون به دفعاً إلى التطرّف، تدعّشاً أو تأفّغناً أو تصوّملاً، على رغم أن لا مصلحة له في ذلك. لكن هذا ما يفرضه عليه الوجود الروسي «الدائم»، فالاحتلال الخارجي (الروسي والإيراني) يستدعي المقاومة والمواجهة كما استدعاهما الاحتلال الداخلي (الأسدي). أما معركة الحرية والكرامة فغدت معركة من أجل الاستقلال.

في أي حال كان الأسد والإيرانيون هم المستفيدون من «التعاون» الأميركي – الروسي لكنهم كانوا يخشون مقايضاتٍ بين الدولتَين، إذ لمسوا أن روسيا متمسّكة بأميركا لأن «الشراكة» معها توفّر لها «مشروعية» دولية تحتاج إليها، بمقدار ما كانت متمسّكة ولا تزال بالبحث عن «حل سياسي» ولو بالتلفيق ليشكّل تغطية لتدخّلها. أما وقد سقطت الأوهام والتمويهات فإن بوتين استعاد طبعه الإجرامي ليندفع نحو التدمير كحلّ عسكري، ولن يحصل عليه، فسورية ليست الشيشان والعالم الذي تعامى عن تدمير غروزني لن ينسى جريمته في حلب. هل يتطلّب الأمر حرباً عالمية لإعادة إنتاج المجتمع الدولي وإنهاء العجز والشلل في مجلس الأمن، طالما أن «الفيتو» يمنع معاقبة نظام الأسد على استخدامه السلاح الكيماوي، كما أنه يساعد روسيا نفسها على تعطيل إدانتها على جرائم الحرب في سورية؟

* كاتب وصحافي لبناني

الحياة

التجاذب الروسي الأميركي في الصراع السوري/ ماجد كيالي

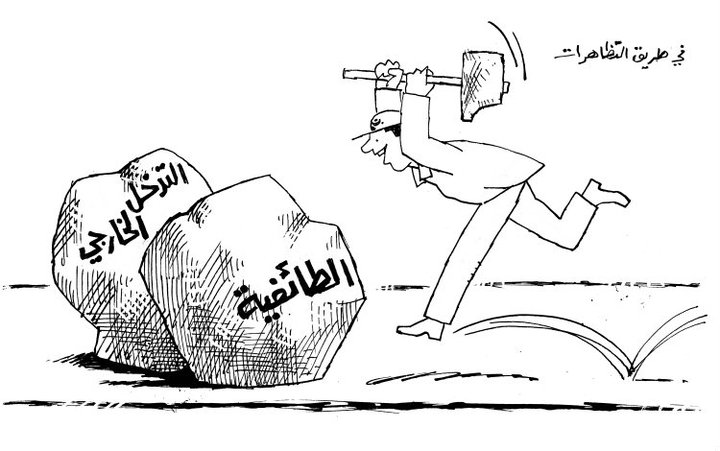

تطورات الموقف الروسي

لماذا تقاتل روسيا؟

احتمالات التجاذب الثنائي

انهار التوافق الروسي الأميركي على وقف إطلاق النار في سوريا، بإعلان النظام انتهاء الهدنة، وبشن الطيران الروسي غارات وحشية بالقنابل الارتجاجية، على المناطق الشعبية الآهلة بالسكان في حلب، والخارجة عن سيطرة النظام، بحجة استهداف جبهة فتح الشام (النصرة سابقا)، وبدعوى عدم انفصال فصائل المعارضة “المعتدلة” عن تلك الجبهة.

في المقابل وردا على هذه التطورات، التي أعقبت الخلاف على تنفيذ بنود الاتفاق المذكور، بسبب رفض روسيا فرض حظر على طلعات الطيران السوري، وإصرارها على إدراج العديد من جماعات المعارضة العسكرية في قائمة الاستهداف، باعتبارها جماعات إرهابية، ومنعها دخول قوافل المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة في حلب، واستهداف طيرانها قافلة مساعدات إنسانية أممية (21/09)، أعلنت الولايات المتحدة على لسان وزير خارجيتها وقف التعاون مع روسيا في الموضوع السوري، والبحث عن وسائل أخرى لوقف القتال؛ علما أن هذه هي المرة الثانية التي يفشل فيها اتفاق كهذا في هذا العام، إذ كان الأول في فبراير/شباط الماضي.

تطورات الموقف الروسي

بدت روسيا متفاجئة من التحول في الموقف الأميركي، إذ تسارعت التطورات بعده بإعلان وزارة الدفاع الروسية نشر صواريخ “أس 300 و400″، في قاعدتها البحرية في طرطوس ومطار حميميم، باعتبارها مجرد صواريخ دفاعية، علما أن هذه الصواريخ بإمكانها اعتراض وتدمير الصواريخ الباليستية متوسطة وبعيدة المدى التي تحلق بسرعة 4500 متر في الثانية، والصواريخ المجنحة وصواريخ “توماهوك”، وطائرات التجسس والتوجيه العملياتي؛ أي أن الغرض منها ليس مواجهة أي من جماعات المعارضة العسكرية، في رسالة ذات مغزى للولايات المتحدة.

فوق ذلك فقد اتبعت روسيا تلك الخطوة بإرسال المدمرتين سيربوخوف وزيليوني والسفينة الصاروخية ميراج إلى البحر المتوسط، وبإلغاء اتفاقيتيها مع واشنطن حول التخلص من البلوتونيوم الصالح لصناعة الأسلحة النووية وحول البحث النووي، في حين كان الطيران الروسي يكثف غاراته على حلب ومحيطها.

لم يقف الأمر عند هذا الحد إذ ترافقت هذه التحركات العسكرية بالتهجم على سياسة الولايات المتحدة، واتهامها بدعم الجماعات التي تنعتها روسيا بـ “الإرهاب”، فضلا عن التشكيك بصدقية موقفها إزاء انتهاج الحل السياسي للصراع السوري. بل إن روسيا وصلت إلى حد توجيه التهديدات إليها باحتمال التصادم، إن عن طريق اعتراض طائراتها من قبل صواريخ شبكة الدفاع الجوي الروسية، وحتى باعتبار أي استهداف لجيش النظام بمثابة استهداف للجيش الروسي من خلال عناصره العاملة في القطعات العسكرية السورية، إذ لوح الناطق باسم وزارة الدفاع إيغور وكلاشينكوف برد قوي من جانب الجيش السوري والقوات الروسية العاملة في سوريا في حال تعرضت مواقع النظام لضربات عسكرية.

كما دعا من وصفهم بـ “الرؤوس الحامية” في واشنطن إلى تذكر أن روسيا نشرت صواريخ “أس-300” في طرطوس و “أس400” في قاعدة حميميم باللاذقية، داعيا للتنبه إلى أن “مدى النظامين وقدراتهما ستحمل مفاجآت تنتظر من يفكر في الهجوم على سوريا”، وأن طواقم الأنظمة الروسية “لن يكون لديها الوقت الكافي لرصد مسارات الصواريخ بدقة أو من أي اتجاه تم إطلاقها”. وطبعا فقد تصاعد الأمر أكثر مع موافقة مجلس “الدوما” (البرلمان الروسي) على الإبقاء على وجود عسكري روسي دائم في الأراضي السورية.

ومعلوم أن التدخل العسكري الروسي، الذي بدأ قبل عام (أيلول/سبتمبر 2015) غير كثيرا من موازين القوى ومن معادلات الصراع في سوريا، بل منع النظام من الانهيار، وقوى موقفه على الأرض، كما حد من قدرة جماعات المعارضة العسكرية على التمدد، وكلف السوريين ثمنا باهظا في الأرواح والممتلكات، إلا أنه أسهم في تراجع نفوذ إيران في سوريا، واعتبار روسيا بمثابة صاحبة القرار الأول في الشأن السوري أمام العالم، كما أنها استطاعت من خلال ذلك فرض ذاتها كلاعب رئيس في المنطقة وكند للولايات المتحدة، بحسب ما تعتقد.

مع ذلك وبمعزل عن رأينا بما يجري، وبعدم أخلاقيته، سواء من طرف روسيا أو الولايات المتحدة، بالنسبة للسوريين، فإن هذه السياسة الروسية تعبر عن ضيق أفق، وتسرع وتبسيط، إذ تبدو روسيا كأنها استدرجت تماما للصراع السوري، لاستنزافها وإنهاكها، من دون أن تكون لها قدرة على استثمار ذلك سياسيا أو اقتصاديا، فلا إمكانيات سوريا ولا إمكانيات روسيا تسمح، في حين أن هذا الأمر لا يؤثر كثيرا على الولايات المتحدة، التي تبدو غير مبالية لما يجري، وهي تنظر لمزيد من غرق روسيا، ومن تصارع كل الأطراف، في سوريا.

لماذا تقاتل روسيا؟

يبدو واضحا من كل ذلك أن روسيا بوتين تخوض معركة كسر عظم مع الولايات المتحدة، أو أن هذا هو منظورها الإستراتيجي للانخراط في الصراع السوري، إذ من غير المعقول أن تغامر روسيا إلى هذا الحد في بلد صغير بموارده وبحجمه، بدعوى رفضها التدخل الخارجي ودفاعها عن سيادة دولة أخرى، أو بدعوى أن وجودها شرعي كونها مدعوة من قبل النظام، علما أن هذا النظام بات فاقدا للشرعية والسيادة في آن معا، طالما أنه لا يحفظ أمن واستقرار شعبه، بحسب المعايير الدولية، بل ويستهدفه بالقتل ويدمر عمرانه، ويشرده في أنحاء الدنيا.

لكن على ماذا تقاتل روسيا في سوريا إلى هذه الدرجة إذن؟ في الحقيقة ثمة عديد من ملفات الاشتباك بين روسيا والولايات المتحدة، من ضمنها: أولا، محاولتها استعادة مكانتها كدولة عظمى في العالم، أو كند للولايات المتحدة الأميركية، وهذا هو هاجس بوتين المهووس بداء العظمة وميله لاستعراض القوة. مثلا، ففي خطابه في مجلس الدوما (6/10) رفع بوتين شعار: “بناء روسيا القومية” وقال: “قوتنا في داخلنا، في شعبنا وتقاليدنا وثقافتنا واقتصادنا، وفي أراضينا الشاسعة وثروتنا الطبيعية وقدرتنا الدفاعية، والأهم في وحدة شعبنا”.

ثانيا، النزاع على أوكرانيا بعد خروجها من النفوذ الروسي، الأمر الذي رأى فيه بوتين أن الولايات المتحدة نجحت في تحجيم روسيا في فنائها الخلفي، وهو أمر يصعب على شخص مثله هضمه أو تمريره. ثالثا، غضب القيادة الروسية من تراجع أسعار النفط، والذي تحمل مسؤوليته للسياسة التي تنتهجها الولايات المتحدة والقوى الحليفة لها بغرض الضغط على روسيا وإضعافها. رابعا، إيجاد الأوراق التي تسمح ببذل الضغوط على الولايات المتحدة الأميركية لدفعها إلى التراجع عن العقوبات التي فرضتها على روسيا بخصوص حظر الصادرات التكنولوجية إليها.

خامسا، اعتبار المعركة ضد جماعات الإرهاب أو ضد القوى الإسلامية المتطرفة في المنطقة جزءا من الأمن القومي الروسي، ونوعا من حرب وقائية للحيلولة دون تمدد هذه الجماعات إلى جمهوريات آسيا الوسطى الإسلامية. سادسا، الرد على سعي الولايات المتحدة نشر شبكة “الدرع الصاروخي” في دول الجوار الروسي وبعضها كان ضمن الاتحاد السوفييتي السابق، وهذا أمر يؤرق القيادة الروسية ويثير مخاوفها. سابعا، ترويج السلاح، إذ تعتبر روسيا ثاني مصدر للسلاح في العالم بعد الولايات المتحدة، حتى أن بوتين ذاته روج بصفاقة للسلاح الروسي باعتباره أثبت فاعليته في سوريا.

احتمالات التجاذب الثنائي

بدورها حملت الولايات المتحدة على روسيا التي تستهدف المدنيين بوحشية، وبارتكاب جرائم حرب -كما باتهامها بقصف قافلة الأمم المتحدة والمستشفيات- مؤكدة ضرورة حظر القصف الجوي على الطيران السوري وإدخال المساعدات الغذائية إلى المناطق المحاصرة وعدم استهداف الجماعات المعتدلة، كشرط للتعاون معها في سوريا في مواجهة الجماعات الإرهابية (تنظيم الدولة وجبهة فتح الشام)، وأنها ستضطر إلى استخدام وسائل أخرى لفرض سياساتها.

في هذا الإطار بدا لافتا توجه الرئيس أوباما لدعوة كل مساعديه الأساسيين للاجتماع في البيت الأبيض لدراسة الخيارات الممكنة حول سوريا على ضوء التعنت الروسي، ما يفيد ربما بتولد قناعة جديدة في البيت الأبيض بضرورة اعتماد خيارات أخرى.

ومع الميل للاعتقاد بأن الإدارة الأميركية ستمارس ضغوطا سياسية ودبلوماسية هائلة لوضع حد للغطرسة الروسية، وهذا ما جرت محاولته في اجتماع الدول الخمس (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا) لمناقشة الموقف الروسي (6/10)، وفي اجتماع مجلس الأمن الدولي (7/10)، ومع التلويح بفرض عقوبات على روسيا وسوريا من خارج مجلس الأمن الدولي، فإن كل ذلك لا يستبعد لجوء إدارة أوباما إلى استخدام نوع من القوة في الصراع السوري.

وبحسب التسريبات الصحفية فإن البيت الأبيض يدرس جملة من الخيارات: الأول، وينطوي على مراقبة الأجواء والقيام بدوريات روتينية والتعامل مع التهديدات المحتملة والمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ. ولا تتوقف عملية فرض منطقة الحظر الجوي عند حد إسقاط الطائرات التي تحلق من دون إذن بل تعني أيضا، تدمير الأنظمة العسكرية التابعة للجيش السوري. وهي مهمة، ستكلف الولايات المتحدة، أربعين طائرة مقاتلة إضافية لتأمينها وتنفيذها.

الثاني، ويشمل إقامة وفرض مناطق آمنة حيث يمكن لمئات الآلاف من المدنيين البقاء فيها مما سيخفف من موجة تدفق اللاجئين على الدول المجاورة. وقد أوصى الكثير من القادة العسكريين بإنشاء منطقة كهذه على الحدود التركية وأخرى على الحدود الأردنية في الجنوب على أن تكون عملية حمايتها مؤمنة من قبل دول التحالف ودول الناتو إضافة إلى استخدام صواريخ باتريوت في الأردن وتركيا.

الثالث، اعتبار أن الحل الأسهل والأرخص لوقف عمليات القصف هو استهداف القواعد الجوية والمطارات العسكرية وغيرها للنظام السوري وتدميرها. مؤيدو هذا الخيار يعتمدون في دفاعهم عنه كونه خيارا من الممكن أن يتم بسرعة شديدة جدا، في غضون أربع وعشرين ساعة فقط، بالإضافة إلى أن تدمير القوة الجوية السورية، لا يتطلب الكثير من الموارد مقارنة بالخيارات الأخرى.

الخيار الرابع: تسليح المعارضة، إذ الممكن والمطروح هو خيار توفير أنظمة مضادة للطائرات لمسلحي المعارضة، وهي أسلحة متطورة وأنظمة صاروخية ستخولهم إسقاط الطائرات الروسية والمقاتلات السورية. ومن الأسلحة التي من الممكن أن تحصل عليها المعارضة وفق هذا الخيار، صواريخ مضادة للطائرات تطلق من الكتف. وهناك خيار خامس، ويتمثل ضرورة تدمير طائرات النظام فقط، فلا داع لتحصل معارضة لا تحبها واشنطن على مضاد طيران قد تضطر لإعطائه وبالتالي يشكل هذا المضاد خطرا عليها لاحقا. وبالتالي تدمير آخر شوكة للنظام أي يصبح الروس والأميركيون حصرا أصحاب السيادة الجوية.

يستنتج من ذلك أن كل الاحتمالات مفتوحة، مع أو بدون وجود جنود أميركيين على الأرض، علما أن هناك مئات من الجنود الأميركيين كقوات خاصة في شمال شرق سوريا، وثمة العديد من الجماعات العسكرية التي تعمل بإشراف أميركي، أي أن الولايات المتحدة ليست بحاجة لأكثر من ضربات صاروخية، وأجهزة تشويش على نظم الإدارة والتوجيه السورية والروسية لشل قدراتهما العسكرية، وفرض الحل السياسي الذي تريده.