“الخصوصية الثقافية”…أداة لتبرير استلاب الحريات وشرعنة القمع والاستبداد/موريس عايق

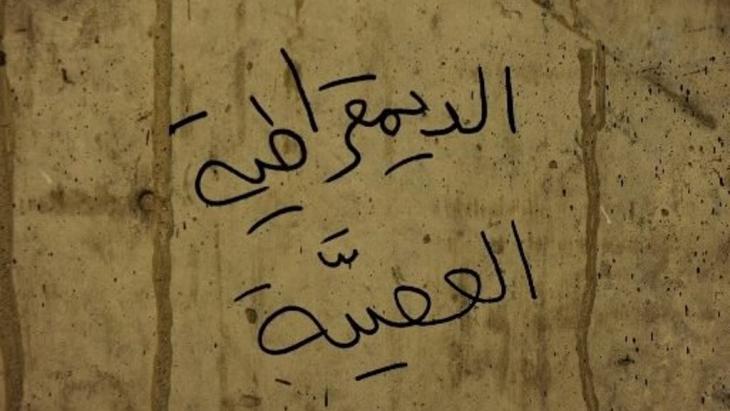

تروج الدول السلطوية العربية والمؤسسات الدينية التقليدية، المسئولة عما يسمى بالإسلام الرسمي، لخطاب الخصوصية. فيتحدثون عن شعوب غير مؤهلة لممارسة الديموقراطية وأن الديموقرطية حقوق الإنسان، بخاصة حق الحرية، لا تناسب تراثنا وتقاليدنا، لكونها تقاليد غربية وغريبة عن مجتمعاتنا. وهذا على رغم أن لا مشكلة لديهم في العودة إلى الشرعة الدولية عندما تكون في مصلحتهم الخاصة.

الكونية تعني الصلاحية العامة لمنظومة من القيم، وبمعزل عن التقاليد الثقافية التي ساهمت في إنتاج هذه القيم. مثلاً، «حقوق الإنسان» هي فكرة ذات صلاحية عامة ولا ينتقص من هذا كونها نتاجاً للحضارة الغربية، فهي تدور حول حقوق الإنسان من حيث أنه إنسان وغير متعلقة بخلفيته الدينية أو القومية أو أي شيء آخر.

في المقابل تعارض الخصوصية الكونية ذلك بتأكيدها على أن صلاحية ادعاءاتنا الأخلاقية والفكرية مرتبطة بالتقاليد التي ننتمي إليها، فحقوق الإنسان فكرة غربية ولا تملك صلاحية كونية. الكوني يحيل إلى قيم ومبادئ عامة نحتكم إليها، فيما يتحدث المدافع عن الخصوصية عن قيمنا وأخلاقنا في مواجهة قيمهم وأخلاقهم، بالنسبة إليه لا يوجد ما يمكن دعوته بقيم وأخلاق عامة.

إشكالية الكونية والخصوصية إشكالية غربية أساساً، وقد مثلت النزعة القومية أولى التعبيرات النظرية عن الخصوصية. غير أن اللافت هو كثافة حضور هذه الإشكالية في السجالات الإسلامية. فالهجوم على الديموقراطية وحقوق الإنسان يتم على أساس كونها قيماً غربية تدعي الكونية، فتتعالى الأصوات الداعية إلى العودة إلى قيمنا وتقاليدنا الخاصة، أي استدعاء الخصوصية في مواجهة الكونية.

الغريب في هذه الممارسة هو أنها، وعلى رغم ادعائها الدفاع عن الإسلام والتمترس خلف قيمه، تناقض ما هو مركزي في الإسلام نفسه. فالإسلام دين كوني، رسالة الله إلى البشر كافة من دون تقييد هذه الرسالة في ثقافة أو عرق أو اثنية، وهو يندرج في تقاليد الأديان التوحيدية الكبرى مثل المسيحية.

كونية رسالة الإسلام

من المؤكد أن الإسلام لا ينفي وجود اختلافات بين البشر، لكن هذه الاختلافات لا تلغي وجود فطرة بشرية واحدة وقيم ومعايير كونية يحاسب الله البشرَ على أساسها، ومن دون هذه القيم لن يكون هناك معنى لكونية الرسالة أو للمحاسبة الإلهية للبشر. كذلك هي الحال في ما يتعلق بالاختلاف بين المؤمنين وغيرهم، من مشركين أو كفار وهلم جرا… فالاختلاف من طبيعة عقدية ولا ينسحب إلى نكران وجود معايير أخلاقية عامة، فقد بُعث النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) لإتمام مكارم الأخلاق الموجودة سلفاً.

ينتمي الإسلام إلى معسكر دعاة الكونية، والخلاف داخل هذا المعسكر يدور حول ماهية هذه القيم وليس حول عموميتها لسائر البشر.

النقطة التي أود التدليل عليها هي أن فكرة الخصوصية، وعلى رغم استخدامها المفرط في السياق الإسلامي، غير متّسقة مع أكثر فكرة مركزية في فهم الإسلام لذاته وهي أنه دعوى كونية، دين رب العالمين إلى الناس كافة، ولا يمكن الدفاع عنه أو مقاربته باعتباره مجرد تقليد خاص بين تقاليد أخرى. السجال الأكثر معقولية في الحالة الإسلامية أن يكون حول التصورات المتباينة للقيم الكونية، لكن ليس بين الخاص والكوني.

من المفهوم تماماً أن يتبنى القوميون، مثلاً، خطاب الخصوصية، لكن بالتأكيد لا المسلمون، وقطعاً ليس باسم الإسلام.

لكن ما الذي يقف خلف مثل هذا التلبيس بحيث يتحول السجال إلى سجال بين الكوني والخصوصي؟

يبدو أن علينا النظر إلى البعض ممن يدافعون عن الخصوصية، ليس في إطار فلسفي وهي مسألة مختلفة تماماً وليست موضوع الحديث، بل في إطار سياسي. الروس والصينيون ربما يكونون من أول من يتبادر إليهم الذهن.

فالصينيون، عند مواجهتهم بسجلهم السيئ في مجال حقوق الإنسان، يحتجون بأن «حقوق الإنسن» تعبر عن هيمنة القيم الغربية، ويرفعون مقابلها راية «القيم الآسيوية»، والتي ترفع بزعمهم من مكانة الجماعة والدولة وتفضلهما على الفرد.

بالطبع، تبدو الانتهازية واضحة في هذا الاستدعاء للقيم الآسيوية، حيث تنوب الدولة عن الجماعة في نهاية الأمر، فلا تسمح بطرح سؤال مشروعية تمثيلها للجماعة، وهو تمثيل تحققه عبر قمع كل الجماعات. لا ننسى كذلك أن دولة الحزب الشيوعي الصيني قامت على أساس من ثورة ضد النظام القديم وقيمه الآسيوية مستندة في شرعيتها إلى إيديولوجية غربية حديثة، هي الماركسية.

التذرع بالقيم الآسيوية، كما التذرع بالماركسية، لا يخدم سوى حاجة النظام للسيطرة وتبريرها، ولا يتعلق فعلياً بموضوع القيم نفسها. وعليه يمكن الاعتراض على دعاة الخصوصية بما يعترضون هم به على الآخرين: الخصوصية ليست سوى شكل للسيطرة والقمع.

لا يختلف الحال في بلادنا عن مثيله الصيني، حيث تروج الدولة المتسلطة والمؤسسات الدينية التقليدية، المسئولة عما يسمى بالإسلام الرسمي، لخطاب الخصوصية. فيتحدثون عن شعوبنا غير المؤهلة لممارسة الديموقراطية وأن الديموقراطية وحقوق الإنسان، بخاصة حق الحرية، لا تناسب تراثنا وتقاليدنا، لكونها تقاليد غربية وغريبة عن مجتمعاتنا. وهذا على رغم أن لا مشكلة لديهم في العودة إلى الشرعة الدولية عندما تكون في مصلحتهم الخاصة.

لكن آخرين، يساريين وإسلاميين، يتبنون الخطاب ذاته، على رغم أنهم لا يرتبطون بالسلطة ومؤسساتها بل هم مناهضون لها تماماً كما هم مناهضون للسياسات العالمية الجائرة. تكمن المشكلة الأساسية، في رأيي، في الخلط الذي يقعون فيه، الخلط بين أسئلة متباينة بحيث تبدو في النهاية وكأنها تؤول إلى سؤال واحد.

1- هل هناك قيم كونية؟

2- ما هي هذه القيم الكونية؟

3- هل نوافق على سياسة محددة (سياسة الولايات المتحدة الأميركية الخارجية تحت دعوى حماية ونشر حقوق الإنسان) بغرض نشر هذه القيم؟

هذه الأسئلة مختلفة، وإجاباتها لا تلزم بعضها البعض، وبخاصة أن السؤال الثالث منفصل تماماً عن السؤالين الأولين. يمكن أن نجيب عن الأول بنعم ونختلف على الثاني ونرفض الثالث، أو قد نتوافق على السؤالين الأولين ونختلف على الثالث.

دعاة الخصوصية، وليس جميعهم وليسوا وحدهم، لديهم اعتراض على السياسة الامبريالية. لكنهم وفي شكل غير مبرر منطقياً ينطلقون من رفضهم هذا، إلى رفض القيم التي تتذرع بها هذه السياسة وتالياً إلى رفض فكرة عمومية القيم. تكون الحجة ببساطة: «بما أن الإمبريالية تستخدم حقوق الإنسان للسيطرة، فإن حقوق الإنسان مفهوم غربي بغرض السيطرة».

يبدو أنه من المفيد التذكير هنا، أن التقليد التاريخي لمناهضة الإمبريالية، من لينين وصولاً إلى حركات التحرر الوطني في بلادنا، لم يربط بين مواجهة الإمبريالية ورفض القيم الحديثة، والبورجوازية تحديداً، بل على العكس استخدم القيم الكبرى التي نادت بها البورجوازية، من حرية وعدالة ومساواة، للتدليل على وحشية ونفاق السياسة الامبريالية.

لا يقدم دعاة الخصوصية لدينا حجاجاً متسقاً في رفض فكرة كونية القيم من جهة، والأسوأ، من جهة أخرى، أنهم يفعلون ذلك باسم الإسلام، والذي هو دين كوني للناس كافة. وهذا فيما يُفترض في أي حجاج يدعي الانتماء إلى التقاليد الإسلامية أن يساجل حول ماهية القيم والمعايير الإنسانية، وليس حول كونيتها، وهذا سجال مختلف في طبيعته عن سجال الكونية والخصوصية، فنقطة انطلاقه هي العقل والفطرة البشرية التي وضعها الله في الناس من أجل الاتفاق حول القيم الأخلاقية.