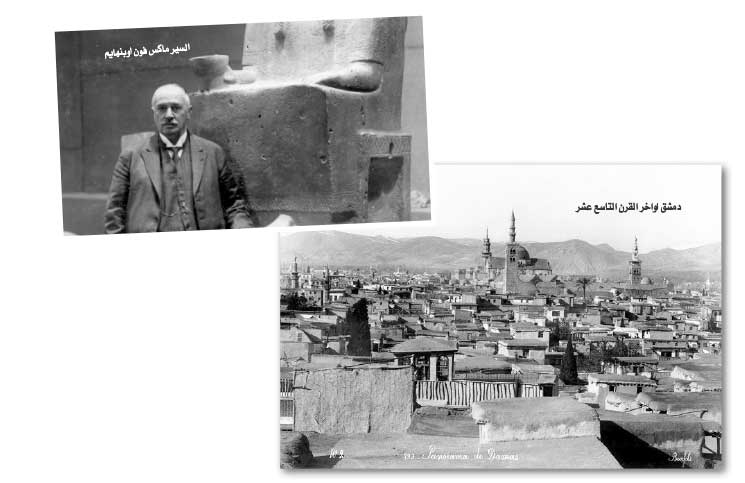

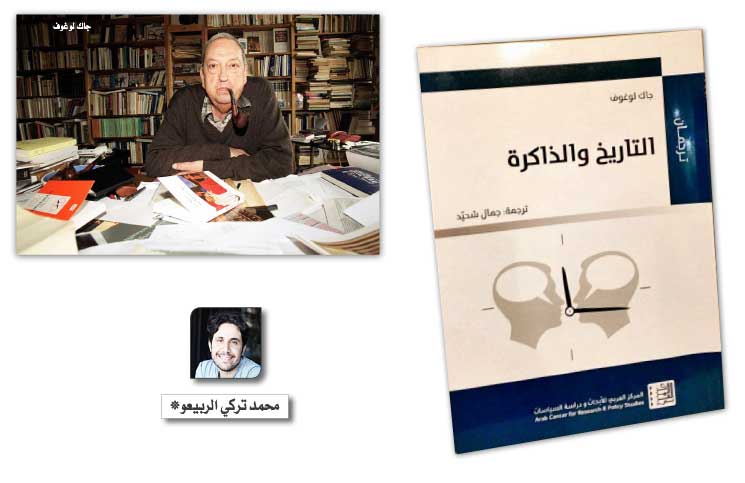

الذاكرة والتاريخ للمؤرخ الفرنسي جاك لوغوف: سياسات الذاكرة رُسِمت في المدن/ محمد تركي الربيعو

يعد المؤرخ الفرنسي الراحل جاك لوغوف، واحداً من أهم المؤرخين الفرنسيين ممن عملوا وفكروا ودرسوا في مدرسة أو مجلة الحوليات، التي ساهمت بشكل كبير خلال قرننا في تجديد التاريخ؛ فالمجلة التي أسسها عام 1929 كل من مارك بلوخ ولوسيان فيفر، وأدارها لاحقاً فرنان بروديل بين عامي 1956 و1969، كانت تعمل على مشروع كتابة تاريخ آخر، عبر الدعوة لارتداء وتبني أدوات خصومهم السابقين (الباحثين في علم الاجتماع)، خاصة أن العلوم الاجتماعية كانت توفر برنامجاً متميزاً يشمل الفكر اللاعقلاني الذي اقتُرِح كدرع في وجه الماركسية.

وقد ثار، مع هذه المدرسة الجديدة، الجنون والجنس والجسد من عالم العقل، لتبلغ مع لوغوف وتلامذته مستوى عاليا من الإنتاج الثري. وكان لوغوف قد أصدر، على مدى سنوات كتاباته وبحثه في التاريخ، 48 عملاً، معظمها عن القرون الوسطى الأوروبية، وعن كتابة التاريخ الجديد؛ مع ذلك فقد بقيت حصة الساحة الثقافة العربية من إنتاجه صغيرة؛ بل جاءت متأخرة. وكان المؤرخ التونسي الراحل محمد الطاهر المنصوري، أول من قام بجسر الهوة مع كتابات وإنتاج هذا المؤرخ الغزيرة والجديدة، على مستوى إقحام المهمشين والعلوم الإنسانية في حرفة المؤرخين، عبر ترجمته لكتاب لوغوف التأسيسي «التاريخ الجديد» الصادر عام 1978، والذي تمحور حول فكرة أننا نعيش اليوم «ثورة في المناهج والأدوات» ربما ستؤدي إلى تأسيس تاريخ لم نعرفه من قبل، وتمكننا من دخول غابة التاريخ بدل الاكتفاء برؤية الأشجار.

تُرجِم مؤخراً كتابان آخران للوغوف، الأول بعنوان «هل يجب حقاً تقطيع التاريخ شرائح؟» الذي صدر بالفرنسية عام 2014، وهو آخر كتبه التي أعدها قبل وفاته في العام ذاته. أما الكتاب الثاني الذي صدر له قبل أيام قليلة فهو كتاب «التاريخ والذاكرة» عن المركز العربي للأبحاث ودراسات السياسات، الذي نقله إلى العربية المترجم جمال شحيد. وكما هو واضح من العنوان، فإن الذاكرة أو لنقل أشكال الذاكرة تعد أهم الفصول أو المحاور التي شغلت لوغوف في هذا الكتاب؛ إذ يرى أن ثمة نزعات حديثة تبدو وكأنها تماه بين التاريخ والذاكرة، بل تفضل الذاكرة إلى حد ما، معتبرة إياها أكثر أصالة و«صحة من التاريخ»، لأن الأخير مصطنع في نظرها، ولأنه يقوم تحديداً على التلاعب بالذاكرة. الصحيح وفقاً للوغوف، هو أن الذاكرة هي مادة التاريخ الأولية، ولأن عملها هو في الأغلب غير واع، فإنها تتعرض أكثر من غيرها لخطر الخضوع لتلاعبات الزمن والمجتمعات التي تفكر في الاختصاص التاريخي بذاته. ولتوضيح فكرته حول الذاكرة وتقلبات الزمن والمجتمع، يقوم لوغوف بدراسة تاريخ الذاكرة إن صح التعبير، بدءاً من المجتمعات الشفوية إلى يومنا هذا.

في هذا السياق، يؤكد لوغوف على أن المجتمعات الشفوية أو البرية وفق تعبير كلود ليفي شتراوس، كانت ذاكرتها الجمعية تهتم بالأساطير الأولية. وتتحقق جاذبية الماضي الأسلافي هذه وتأثيرها في «الذاكرة الوحشية» أيضاً في أسماء العلم. في هذا السياق يذكر الأنثروبولوجي جورج بلاندييه، أن العشيرة في الكونغو كانت تعطي المولود الجديد اسماً أولياً أو «اسم الولادة»، ثم تعطيه اسماً ثانياً، اسماً رسمياً أكثر، يطرد الاسم الأول. وهذا الاسم الثاني كان يُديم ذاكرة أحد الأسلاف الذي اختير بسبب التكريم الذي يحاط به.

وفي هذه المجتمعات غير التدوينية، ثمة اختصاصيون في الذاكرة، يسمون أشخاص الذاكرة/فهم اختصاصيون في الأنساب، وحراس القوانين الملكية، ومؤرخو البلاط، وحافظو التقاليد يؤدون دوراً مهماً جداً في الحفاظ على اتساق المجتمع. لكن يجب التأكيد هنا وفقاً للوغوف، على أن الذاكرة التي تنتقل عبر الاطلاع في المجتمعات غير التدوينية، ليست ذاكرة حرفية. فعندما درس جاك غودي أسطورة الباغر التي تناقلتها شعوب لو داغا في شمال غانا. لاحظ اختلافات عديدة في شتى روايات الأسطورة، وحتى في الأجزاء الأكثر تنميطاً. فالاختصاصيون/الذاكرات، والرواة الظرفيون، لا يؤدون الدور نفسه الذي يؤديه معلمو المدارس، فلا يشتملون بتعلم آلي تلقائي. بيد أن غودي يرى أن الصعوبات الموضوعية في التذكر الشامل أو الحرفي ليست وحدها السائدة في المجتمعات غير التدوينية؛ فثمة ظاهرة أيضاً ترى أن هذا النوع من النشاطات قلما نظر إليه على أنه ضروري ونتاج التذكر الدقيق.

ظهور الكتابة وسياسات الذاكرة:

ارتبط ظهور الكتابة بتحول عميق للذاكرة الجمعية. فمنذ العصر الحجري الوسيط، ظهرت صور تطرح «حروفاً اسطورية» توازت مع الميثولوجيا التي تطورت. واتاحت الكتابةُ للذاكرة الجمعية شكلين من التقدم، أو أطلقت شكلاً من إحياء الذكرى، أو الاحتفال بحدث مرموق في صرح تذكاري. ففي الشرق القديم، نجد أن الكتابات الخاصة بإحياء الذكرى أدت إلى ظهور العديد من الصروح المتمثلة بالأنصاب والمسلات. كما ظهرت الوثيقة المكتوبة على حامل معد خصيصاً للكتابة بعد المحاولات التي أُجريت على العظام والقماش والجلد ورماد الفخار والشمع وكتاباتهما. ويرى لوغوف، أن تطور الذاكرة المرتبط بانتشار الكتابة منوط أساساً بالتطور الاجتماعي، خصوصا بالنمو المديني، فقد غذت المدينة مركز سياسة الذاكرة، إذ أخذ الملوك ينشئون المؤسسات/الذاكرات، كالأرشيف والمكتبات والمتاحف. فجعل الملك زمري ليم حوالي 1782ـ1759 قبل الميلاد من قصره في ماري، حيث وجدت رقم لا تحصى، مركزاً للأرشفة.

أما في الشرق القديم قبل منتصف الألف الثاني، فلم توجد إلا لوائح سلالية وسرديات أسطورية لأبطال ملوك من أمثال سرجن، ثم طلب الملوك من كتبتهم أن يحرروا نصوصاً عن فترات حكمهم التي برزت فيها انتصاراتهم العسكرية وأفضالهم في مجال العدل ومدى تقدمهم في مجال الشرائع.

نصرنة الذاكرة القروسطية:

جاء انتشار المسيحية كدين وأيديولوجيا مسيطرة، ليعمل على «نصرنة الذاكرة». إذ أخذت الذاكرة الجمعية تتراوح بين الذاكرة الشعائرية التي تدور على نفسها، والذاكرة العلمانية ذات التأثير التحقيبي الضعيف، وتطور ذاكرة الأموات ولاسيما الأموات من القديسين في المقام الأول، ودور الذاكرة في التعليم المتمحور على الشفهي والكتابي في آن، وظهور الكتب الجامعة الخاصة بالذاكرة (فنون الذاكرة)، وهذه هي السمات التي طبعت تحولات الذاكرة في العصر الوسيط. وفي العهد القديم، خاصة في سفر تثنية الاشتراع الذي يدعو إلى واجب التذكر والذاكرة التأسيسية، أي الذاكرة التي هي أولاً اعتراف بيهوه، والذاكرة المؤسسة للهوية اليهودية «تنبه لئلا تنسى الرب إلهك، غير حافظ لوصاياه وأحكامه وفرائضه». كما تجلت الذاكرة المسيحية بنحو أساسي في الاحتفال بذكرى يسوع، وسنوياً في الشعائر التي تحتفي بذكراه منذ الشهر الذي يسبق عيد الميلاد، إلى الصوم الكبير، إلى الفصم والصعود، ويومياً في الاحتفال بالافخارستيا، فإنها على مستوى شعبي كبير تستقر خصوصاً في القديسين والأموات.

ويرى لوغوف، أن الشهداء باتوا هم الشاهدون، إذ جسّدوا بذكراهم بعد موتهم ذاكرة المسيحيين، وظهروا في كتب الاحتفاءات التي دوّنت الكنائس فيها اسماء الذين حافظت على ذكراهم وجذبت إليها صلواتهم. كانت أضرحتهم تتوسط الكنائس التي أخذ موقعها اسم المعبر واللافت، إضافة إلى اسمي اعتراف وموقع الاستشهاد.

في المقابل، كان المارقون يُشطبون أحياناً من كتب الذكرى، ولذلك بعد موتهم لم تكتب أي كلمه تحفظ ذكراهم. من جانب آخر، وعلى مستوى المدرسة، كان ينبغي على التلميذ أن يسجل كل شيء في ذاكرته. وعلى غرار الفتى المسلم والفتى اليهودي، ترتب على التلميذ المسيحي أن يحفظ النصوص المقدسة عن ظهر قلب، وكان ذلك يستغرق سنوات عند بعضهم.

قدوم المطبعة وتثوير الذاكرة:

أحدثت المطبعة تغييراً ثورياً في الذاكرة الغربية؛ فالقرن الثامن عشر سجل نهاية العالم القديم في المطبوعات كما في التقنيات، فابتُلِعت الذاكرة الاجتماعية في الكتب؛ وخلال بضعة عقود، باتت العصور الإغريقية والرومانية كلها، وتاريخ الشعوب الكبرى، مخزنا في بطون هذه الكتب. ولم تعرف أي حقبة من حقبات التاريخ البشري توسعاً متسارعاً للذاكرة الجمعية مثل هذا التوسع. وقد أدى هذا الأمر، حسب مؤلف التاريخ الجديد، إلى احتضار فن الذاكرة وابتعاده عن كبرى المراكز الحيوية في التقليد الأوروبي، كي يصبح فناً هامشياً. لكن فن إحياء الذاكرة سرعان ما سيعود مع الثورة الفرنسية، من خلال توظيف العيد الثوري في خدمة الذاكرة. إذ كان الاحتفال بالذكرى جزءاً من البرنامج الثوري: «فجميع صانعي الروزنامات والأعياد أجمعوا على ضرورة تدعيم العيد بذكرى الثورة. ففي البند الأول من دستور 1791 ورد ما يأتي: «ستقام أعياد وطنية للحفاظ على ذكرى الثورة الفرنسية». لكن سرعان ما ظهر التلاعب بالذاكرة. فبعد 9 يوليو/تموز ازداد شعور الناس بالمجازر والإعدامات التي ارتكبت في حقبة الرعب، فقرروا بالتالي الانخراط في الذاكرة الجمعية وإلحاق مجموع الضحايا بها. وانطلاقاً من منتصف القرن التاسع عشر تقريباً، فاضت موجة جديدة من المنحوتات، وركزت حضارة جديدة على النصوص المكتوبة (على الصروح ولوحات الشوارع واللوحات التي تحتفي بأضرحة الموتى العظام)، كما أنشأت الثورة الأرشيف الوطني في فرنسا ما فتح مرحلة جديدة، وضعت تحت تصرف الجمهور وثائق الذاكرات الوطنية. وفي عام 1881، فتح البابا أمام الجمهور الأرشيف السري للفاتيكان الذي أنشئ عام 1611.

ومن بين الظواهر المهمة واللافتة للذاكرة الجمعية، يتوقف لوغوف عند بروز ظاهرتين في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. تمثلت الأولى غداة الحرب العالمية الأولى، إذ شُيِّدت صروح للموتى وفيها شهد الاحتفاء المأتمي تطوراً جديداً. ففي العديد من البلدان، شُيِّد ضريح للجندي المجهول سعى إلى دفع حدود الذاكرة المشتركة إلى الغفلية، ونادى فوق الجثة التي لا اسم لها بتلاحم الأمة في الذاكرة المشتركة. وتمثلت الظاهرة الثانية في التصوير الفوتوغرافي الذي قلب الذاكرة رأساً على عقب، فعددتها ودمقرطتها وأضفت عليها تدقيقاً معيناً، وهي في منزلة حقيقة في الذاكرة البصرية لم يسبق أن تم بلوغها من قبل. ومكّن التصوير من المحافظة على ذاكرة الزمن والتطور الزمني المتسلسل. يُضاف إلى جانب الصورة الفوتوغرافية التي تُلتقط، شراء البطاقات البريدية. فهذه وتلك شكّلتا الأرشيف العائلي الجديد والمكتبة الأيقونية للذاكرة العائلية. وبالإضافة لذلك، فقد شهدت الحرب العالمية الثانية، حدثاً جديداً تمثل في ظهور الآلات الحاسبة الكبيرة، وهو أمر يجب وضعه في التسارع الهائل للتاريخ، وخصوصاً التاريخ التقني والعلمي ابتداء من عام 1960 وإلى حاضرنا ويمكن أن يندرج ظهورها في تاريخ طويل للذاكرة الآلية.

مع ذلك يجب القول، وفقاً للمؤل، إن الذاكرة الإلكترونية لا تعمل إلا إذا أُمِرت، ولا تعمل إلا حسب البرنامج الذي وضعه الإنسان، وإن الذاكرة البشرية بقيت تحتفظ بحيز واسع «لا يمكن معالجته حاسوبياً» وإن الذاكرة الإلكترونية كأشكال الذاكرة الآلية الإلكترونية؛ كلها عبر التاريخ ليست إلا عنصراً يساعد الذاكرة والفكر البشري ويهدمهما.

٭ كاتب سوري

القدس العربي