“الذي علّم بالقلم”

نهلة الشهال

ضاق النظام الجاثم فوق صدور السوريين من الدور الذي فصّله لنفسه: يقاتل التكفيريين الوحوش، الذين اختاروا السلاح. ضاق، فتلك ليست جلدته. دعك من أطفال درعا. فبعد ذلك اليوم الأول من الحراك، أطبق على المناضلين التقدميين أو الليبراليين الذين أنتجهم تاريخ سوريا الحديث، فقتل من قتل، وحبس من حبس، وطفّش الباقين.. وهكذا أخلى الساحة للتكفيريين، تسندهم الأنظمة العربية الرجعية، والامبريالية. هندسة جميلة.

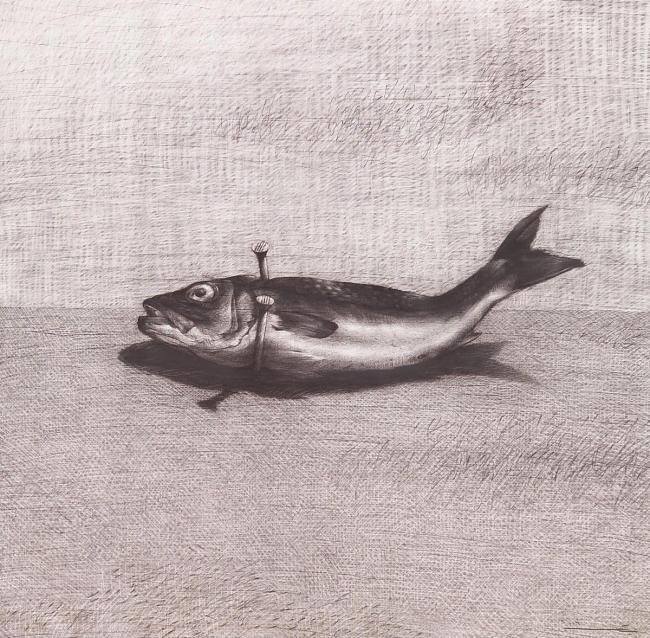

سوى أن يوسف عبدلكي كان يرسم. لم يَعتبر من سنوات حبسه ولا من سنوات نفيه، واستمر يرسم. ورسومه “قوية”، وهو معترف به على نطاق عالمي. ولأن التكنولوجيا اللعينة تسمح بالنشر الفوري والعام، ولأن هناك فايسبوك وأشباهه، نشأت حالة حول الرسم: “الفن والحرية” ومثيلاتها، انخرط فيها الفنانون السوريون شيباً وشباباً. أتريدون أن تعرفوا متى يكون نظام ما شرعياً؟ حين لا تعارضه الأغلبية الساحقة من المثقفين والفنانين!

ويوسف ذاك، يا للوقاحة، يذهب لزيارة رفيق قديم له أطلق سراحه بعد كذا سنة حبس. بل، ويا للوقاحة، يذهب إليه مع أصدقاء آخرين. يرتعب النظام: متى يتهتك النسيج الاجتماعي، إن لم يتمكن منه نظام الوشاية المنظمة، والاعتباط المنظم لإثارة الرعب، وكل ذلك التفنن بالقتل؟ أصدقاء يتعاضدون؟! هذا إرهاب، ولا سيما حين ينتمي كل واحد من هؤلاء المسافرين معاً إلى طائفة ومذهب. معاً وضد النظام؟ جن جنون هذا الأخير.

كما كان قد جن بسبب عبد العزيز الخيّر. المناضل الواعي، المتوازن، البعيد عن الذاتية والبهرجة ـ وهي أمراض شائعة هنا تتكفل بما يفوت النظام ـ أمضى 13 سنة في الاعتقال، وخرج متماسكاً نقياً… أحسن مما كان. وراح يسعى لتوفير شروط التغيير السلمي للسلطة، فبدا خطره أكبر من “التكفيريين”، وهم الأعداء المنتقين والمكرسين.

رافق يوسف “السفير العربي” منذ اللحظة الأولى. لا يوجد كلام للتعبير عن الغضب حيال اعتقاله، والاشمئزاز ممن يرتكب فعلة كهذه… غارقاً في بحر من الغباء والإجرام معاً، مما لا مزيد عليه.

الحرية لرفيقنا وصديقنا وزميلنا يوسف، وللعزيز عبد العزيز الخيّر، الذي يشبه نسائم الصباح في رقته وصخر قريته القرداحة في صلابته، ولكل المعتقلين في سجون السلطة السورية. الحرية لسوريا.