الطغيان كمرجعية للحدث السوري/ طلال الميهني

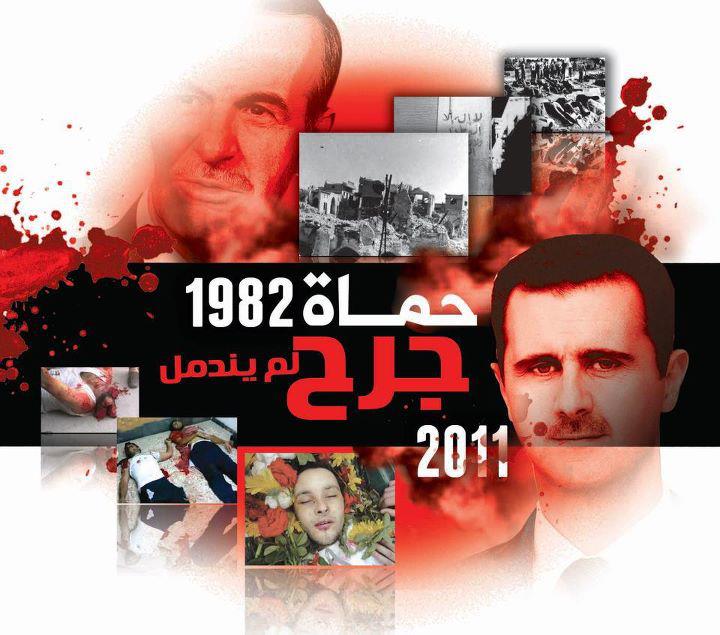

نكاد نجزم أن كثيراً من السوريين ما كانوا ليتوقعوا أن تصل سورية إلى ما وصلت إليه في هذه الأيام. إذ لم تكن غالبية السوريين، بكل تأكيد، تحلم بإعادة سورية قروناً إلى الوراء، ولم تكن تتمنى أن تتفكك البلاد ويتشرد العباد، أو أن يقتل مئات الآلاف ويهجر الملايين، وبالتأكيد فالثورة لم تنطلق لاستبدال مستبدٍ وظلمٍ جديد بمستبدٍ وظلمٍ قديم.

لكن الواقع الأليم يخبرنا أن سورية قد سقطتْ في حلقةٍ مفرغةٍ من الاستبداد القاتم، وباتت ضحية صراعٍ دمويٍّ بين طغيانٍ وطغيانٍ مضاد. وعوضاً عن المسير إلى الأمام بتنا نفرح بالاقتراب من اختراع العجلة من جديد! فيحتفي البعض مثلاً بتصريحٍ للجولاني يقول فيه بأنه -وبكل كرم- لن يمارس فعل الإبادة في حق المختلفين، لا بل هناك من الناشطين والمثقفين من يرى في هذا التصريح مكرُمةً تستحق الثناء! متناسياً أننا نعيش في القرن الحادي والعشرين. وهذا جانبٌ من الفصام الأليم الذي تعاني منه شريحةٌ من الناشطين والسياسيين والمثقفين، فهذه الشريحة لا تتوانى عن الدفاع والتغزل بـ «النصرة وداعش»، وتتساءل، في الوقت نفسه، عن سر إحجام الغرب عن دعم الثورة السورية! وتضيع وسط هذه الفوضى الشعبوية الغايات الكبرى التي يفترض أن تسعى إليها أي ثورة، لتتحول الثورة إلى مجرد كلمة يرددها كثيرٌ ممن يود النيل من الآخرين.

أربع سنواتٍ بات فيها حجم الهوّة الفكرية التي تفصلنا عن ركب الحضارة الإنسانية هائلاً، بينما يتفشّى في أجيالٍ من أطفالنا منطق العصور الوسطى بصورةٍ قاتلة. صارت سورية أجزاء مبعثرة، ترفع أعلاماً شتى لإماراتٍ تتكاثر، ودويلاتٍ ترتسم حدودها على خطوط التماس، وتنفذ عقوباتٍ بحق من يشتم الخليفة أو بشار الأسد. أما زعزعة الشعور القومي، ووهن نفسية الأمة، والتخوين ومحاربة نهج الثورة فتهمٌ جاهزةٌ للتراشق سواء في صفوف أتباع «ثورة البعث»، أو متسلقي ثورة 2011. في حين أن الثابت الذي لم يتزحزح في كل هذه السنين هو أن كبتَ الحريات يبقى مستمراً، وكرامة السوريين تبقى مهدورة، ما يجعل المرء يحار بحثاً عن جواب سؤالٍ من قبيل: لماذا قامت الثورة إذاً؟

مرت أربع سنواتٍ صعدت فيها قوىً تنافس النظام في طغيانه، ولم يعد الاكتفاء بالنيل من النظام قادراً على تحقيق أيٍّ من غايات الثورة بالحرية والكرامة. رغم ذلك فإن كثيراً من المراقبين والناشطين ما زالوا يعيشون وفق عقلية 2011، فيحللون الأحداث ويتعاملون مع المواقف من حيث قربها أو بعدها عن النظام فقط. وهكذا يشكل النظام، وفقاً لهذا القول، المرجعية المركزية التي يستند إليها الخطاب الثوري الشائع، ذاك الخطاب الذي انحرف عن بداياته الواعدة، فاتقن الشتم والتخوين والكذب ومصادرة الحرية باسم الحرية، وفشل في المحافظة على قيمٍ سورية جامعةٍ، أو في إخضاع نفسه لمراجعةٍ نقديةٍ جادة.

بناء على ما تقدم يبدو أن شبح النظام لم يمت بعد. نرى ذلك في استناد الخطاب الثوري الشائع في تكوينه على وجود النظام كركن أساسي تتم الإحالة إليه، وفي عجز هذا الخطاب عن تطوير مرجعيةٍ تتجاوز النظام لتعتمد القيم الإنسانية المشتركة. لكن الدليل الأهم على استمرارية شبح النظام تكمن في أن آثاره المدمرة، من عقليةٍ جامدةٍ وأحادية، لا تزال تعيش في دواخل كثيرٍ من المعارضين ومتسلقي الثورة المهووسين بالاستبداد، وهذا ما يفسر تصفيقهم لـ «النصرة وداعش» وأمثالهما.

كثيراً ما تحتج أصواتٌ في المعارضة والثورة على ما سبق بالقول بأن المعركة الآن مع النظام، ومن بعدها فلكل حادث حديث! وهذه المحاججة، وبغض النظر عن كيديتها وافتقارها إلى الحد الأدنى من مسؤولية القول السياسي، أشبه بشراء السمك في الماء، ومقامرةٌ غير محسوبةٍ بمستقبل البلاد التي قد لا تخرج من وحل التخلّف والاقتتال الأهلي لعقود.

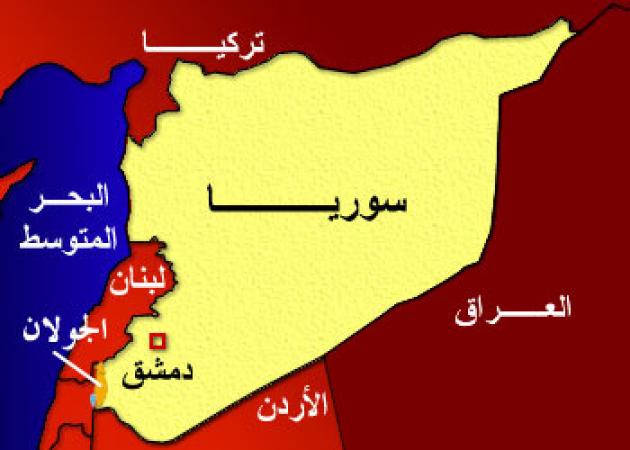

إن كل اندحارٍ للنظام لا يعني بالضرورة أننا نخطو باتجاه سورية الجديدة، فبناء مستقبلٍ مشرقٍ لا يعتمد على انحسار النظام فقط، بل على طبيعة من يحقق الانتصارات، ويملأ الفراغ، ويصنع البدائل. وبالنظر إلى خريطة توزع القوى على الساحة فمن الملحوظ تراجع الوجود السوري الوطني أمام قسمة حربٍ لا تعترف بسورية الدولة أصلاً، على يد مجموعةٍ متباينةٍ من المجموعات العنفية، تشمل بقايا النظام وميليشياته و»داعش والنصرة والقاعدة» وأخواتها.

من ناحية أخرى، ربما من الخطأ النظر إلى نتائج المعارك الأخيرة على أنها إضعافٌ نهائيٌّ للنظام. صحيحٌ أنها ستجعل أكثر من نصف سورية خارج سيطرة النظام، وصحيحٌ أن النظام قد يغدو متشظياً إلى أجزاء ويفقد السيطرة المركزية على ميليشياته، إلا أن التطورات الميدانية ستدفع بهذه الأجزاء إلى الانكماش في مساحةٍ جغرافيةٍ تمتد من دمشق إلى الساحل مروراً بحماة وحمص. وبوجود كتلةٍ بشريةٍ هائلةٍ ومتنوعةٍ تعيش في مناطق سيطرة ميليشيات النظام، وفي ظل فشل المعارضة في إنشاء نموذجٍ بديلٍ وناجحٍ يضم مختلف أطياف الشعب السوري في المناطق التي تسيطر عليها، فإن هذا سيرفع مرحلياً من أسهم النظام في نظر المجتمع الدولي، ما يعطيه جرعةً من الاستمرار ضمن نطاقٍ جغرافيٍّ محدودٍ ولفترة قد تقصر أو تطول، وبحججٍ تتراوح من «حماية الأقليات» إلى «محاربة الإرهاب».

إن عموم السوريين وبمختلف انتماءاتهم يواجهون شاؤوا أم أبوا تركة «سورية الأسد»، بكل ما تحمله من خوفٍ ولا ثقةٍ وتناقضاتٍ وتوتراتٍ وملفاتٍ تراكمتْ عبر عقودٍ من الزمان. وكل ما نخشاه أن يكون في بقاء أو زوال تلك التركة زوالٌ كاملٌ للدولة الســـورية التي نحلم بها، لكن ذلك يبقى مرتبطاً بالوســائل التي ســـيوظفها السوريون المؤمنون بسورية الجامعة، وهم موجودون ولا شك، للتعامل مع هذه التركة الثقيلة والمشؤومة.

الحياة