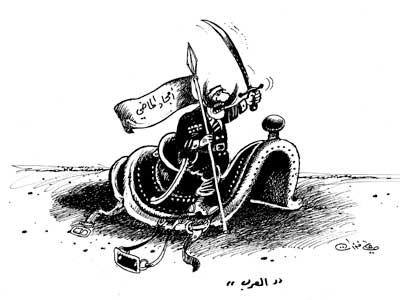

العنف المادي إذ يؤسّس له عنف رمزي/ إبراهيم غرايبة

قد يكون منطقياً أو متقبلاً أن الأنظمة السياسية العربية يقلقها التطرف والإرهاب وتسعى الى مواجهتهما. لقد قرأنا عن السجون التي تغص بالمتطرفين والإرهابيين، والجهود الإعلامية والثقافية والإرشادية للتحذير منهم، وتعقد ندوات ومؤتمرات كثيرة إلى درجة الإسراف والمبالغة لمواجهة الإرهاب والتطرف. لكن لا يمكن تصديق جدية أو جدوى ما تفعله الحكومات والمجتمعات مع استمرار التجاهل الرسمي والمجتمعي للعنف الكامن والراسخ والمنتشر والمتقبّل على نطاق واسع في الثقافة والسلوك والأسر والحياة اليومية والمناهج التعليمية والكتب والتراث ووسائل الإعلام والإدارة العامة والأسواق والعلاقات الاجتماعية، والتقبل الواسع للكراهية والتمييز تجاه الآخر من الأديان والمذاهب والفئات الاجتماعية والسكانية والإثنية والطبقات والأعمال والحرف والثقافات، سواء في داخل الدولة والمجتمعات، بمعنى تجاه فئة من المواطنين أو خارجها، لأنه وببساطة لا يمكن فهم العنف المادي تجاه فئة أخرى إلا بالعنف الرمزي المؤسس له، فما من عنف مادي إلا وينشئه عنف رمزي!

كان الأشخاص الذين قتلوا المدنيين والأطفال والنساء أو فجروا أنفسهم في الأسواق والمساجد والجنائز، يغلب عليهم أنهم أسوياء (غير مجانين) ولا يفيد كثيراً في فهم الإرهاب تحليل شخصياتهم وملاحظة النزوع إلى الانتحار أو الاكتئاب أو الكراهية أو النرجسية، على رغم أنها نزعات ساهمت بالفعل في تكوين شخصياتهم وقراراتهم، كما لم يكن مفيداً ملاحظة الاتجاهات الأيديولوجية والسياسية لمرتكبي الجرائم ورصدها، فقد كنا على الدوام يفاجئنا أشخاص غير متوقعين بارتكاب جرائم إرهابية فظيعة أو بالتحاقهم بالجماعات الإرهابية، ولم تعرف أو تكتشف اتجاهات ومواقف أيديولوجية متطرفة لكثر من مرتكبي الجرائم، وهذه الملاحظة أيضاً ليست للتقليل من أثر المعتقدات الدينية والأيديولوجية ودورها في ارتكاب الجرائم، لكن لملاحظة أن تحليل النزعات النفسية والأيديولوجية لم يكن مفيداً أو كافياً على الأقل لمواجهة التطرف والإرهاب، كما لم يكن كافياً مواجهتهما بالتدابير الأمنية، أو لنقل بعبارة توفيقية إن هذه الأعمال العنيفة بقسوة وجنون وما يصحبها أو يغطيها من معتقدات وأفكار ومشاعر متطرفة كانت تؤسس لها على الدوام منظومة واسعة متراكمة من الاشمئزاز والكراهية للآخر بما هو من ثقافة أو دولة أو إثنية أو طبقة أو مجتمع أو ديانة أخرى، والإعجاب غير العقلاني والتقديس للذات بما هي التاريخ والحضارة والبلد والثقافة والدين، والنظر إلى كل ما يتعلق بالهوية على أنه صواب ومقدس لا يسمح أبداً بالمساس به، ثم تعزز هذه الهوية بما هي ابتداء أنشئت إنشاء لحماية الذات بمعتقدات دينية وتتحول إلى نصوص وعبادات وطقوس ورموز تختزل كل غرائز البقاء والدفاع عن الذات ومواجهة التهديد والخطر الذي هو الآخر بغض النظر عن حالته أو صفته أو علاقته أو حتى معرفته ب «الحرب على الدين والأوطان». وماذا يمكن أن تفيد، في حالة الامتلاء بالشعور بالتهديد والخطر الماحق تجاه الآخر، محاولات المؤسسات الدينية والإعلامية للرد على القائلين بقتل المدنيين والأطفال والنساء أو استهداف عموم الآخرين في أسواقهم ومساجدهم كما لو يراد إبادتهم!

تقول كاثلين تايلور، أستاذة علم الأعصاب في جامعة أكسفورد، في كتاب «القسوة: شرور الإنسان والعقل البشري»: «المعتقدات تبني العلاقات المحيطة بالقسوة، وتتحكم في رغبات الفعل لدى مرتكب الجرم، أما العواطف، فإنها تدعم الحافز للفعل، فهي القوة الخلقية وراء كل فعل يتسم بالقسوة»… وهكذا تتشكل «شبكات المعاني» التي تمثل نسيج كل المخلوقات البشرية، هي شبكات اجتماعية ورمزية تستمد قوتها على «تقييدنا» من حقيقة أنها جزء منا، هي ما نقول أو نفعل، والرموز التي نوقرها، والأدوار التي نلعبها، وكلها تحدد هويتنا باعتبارنا بشراً، فكما تحدد أجسادنا وجودنا المادي، فإن معتقداتنا التي تحتل مشهدنا الإدراكي والمعرفي وطريقة إحساسنا بها تحددنا بصفتنا نظراً من الرأي والتفكير نفسها أو مختلفين، فتوحدنا معا أو تجعل كلاً منا منفرداً أو في معزل عن الآخرين، وكلنا متحفز للدفاع عن نفسه في مجابهة التهديدات، سواء كان معنى النفس مادياً أو عملياً. لكن، بينما يكون التهديد المادي واضحاً للجميع، فإن التهديد بمعناه الرمزي موجهٌ لنا ولكل من يعنينا أمرهم ونهتم بهم.

* كاتب أردني

الحياة