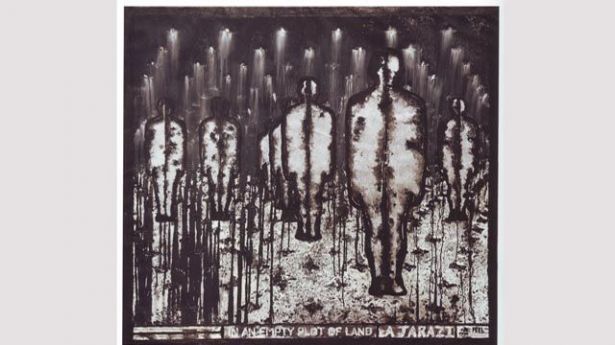

المشاهد القاتمة ‘للانسانوية’ المبتذلة

صبر درويش

‘من غير الممكن لمعارضة مسلحة أن تكون معارضة ديمقراطية، أو حاملة لمشروع ديمقراطي’ بهذه المصادرة، يبتدئ السيد بلقزيز* مقالته حول التناقض بين العنف الثوري من جهة، والمشروع الديمقراطي من جهة أخرى. ومن أجل إثبات صحة هذه المصادرة كان لابد من العودة إلى السياق التاريخي للتجارب المعتبرة في بقاع مختلفة من العالم، كروسيا البلشفية والصين.. إلخ. التي أفضت إلى شموليات بألوان متعددة، بينما بديل العنف الثوري، هو النضالات الديمقراطية المتعارف عليها كانخراط الفئات الشعبية في أطر سياسية واجتماعية مختلفة يشكل سياق نضالها إلى تراكم لا بد أن يفضي إلى إمالة الكفة السياسية إلى صالحها، وانجاز المشروع المنشود.

سعت الأيديولوجيات الكبرى التي عرفناها عبر القرنين الماضيين، إلى ضغط الواقع المعطى للتجربة الانسانية في قوالب معرفية مسبقة. وهو الشيء الذي عكس الأدوار الوظيفية بين الواقع والنظرية، فأصبح على النظرية مهمة تبرير الواقع وقولبته، بينما الواقع عليه أن ينصاع لمفاهيم النظرية ‘وقوالبها’ الجاهزة.

ليست الإنسانوية والديمقراطوية سوى نسخة معكوسة عن تلك الايديولوجيات الكبرى سابقة الذكر، ومنها بطبيعة الحال الماركسية المبتذلة بكل نسخها.

سأشير في هذا المقال إلى نقطتين أرى أنهما تلخصان النقاش. الأولى تدور حول العنف الثوري، ودوره في سياق عملية التغيير، والأخرى تتناول تجربة الشعب السوري الجارية اليوم وطبيعة الصراع الدائر.

أفهم العنف الثوري باعتباره، ‘شكلا’ من أشكال الصراعات الاجتماعية التي تسعى القوى المنتفضة من خلالها إلى هدم سلطة سياسية محددة، واستبدالها بالقوة، أي بالعنف.

‘والعنف الثوري’ ليس خياراً إرادوياً تختاره القوى المنتفضة، كما أنه ليس ناتجاً عن طبيعة ثقافية أو أخلاقية تخص هذه القوى الممارسة لهذا العنف، بل قل ان العنف الثوري مشروط بشروط اجتماعية وسياسية ‘تاريخية’ تحدد طبيعة الصراع والشكل الذي يتجلى عبره. إذن هو نتاج شروط الصراع السياسي ذاتها تلك التي تفرض اعتماد العنف الثوري كوسيلة محددة للإطاحة بسلطة سياسية محددة.

قليلة هي التشكيلات الاجتماعية التي حدث فيها انتقال جذري، وجرى ذلك بطريقة ‘ناعمة’، بل على العكس، إذ السياق التاريخي للتجربة الانسانية يشير إلى الدور الفاعل للعنف في سياق التغييرات الاجتماعية الجذرية. ينطبق هذا التحديد على التشكيلات الاجتماعية السابقة على الرأسمالية في سياق الانتقال من الاقطاع إلى الرأسمالية، أو على مستوى التجارب الحديثة في الانتقال من ‘رأسمالية’ ديكتاتورية إلى ‘رأسمالية’ ديمقراطية، في كل التجارب المعتبرة في التاريخ، لم يكن الانتقال ‘ناعماً’، كان ‘دموياً’، وكان رداً على سلطات سياسية عنفية، استحال اسقاطها بدون عنف. وهو شيء قابل للنقاش.

على صعيد التجربة السورية، تبدو اللوحة غاية في التعقيد، فالنظام الحاكم كان قد فرض طوقا وحصاراً أمنياً على سورية فور اشتعال الثورة، وبات دخول الباحثين وغيرهم، شبه مستحيل. البديل الذي اعتمد عموما كان الاعلام بأشكاله المختلفة، باستثناء بعض ‘الشجعان’ الذين تمكنوا من دخول البلد وجمع بعض المعلومات حول ما يجري ‘هناك’.

إزاء النقص المزمن في المعلومات القادمة من داخل الأراضي السورية، ما البديل الذي توفر؟ ‘التخويت’، التخويت النظري لعشرات الكتاب والباحثين، وفي مقدمتهم اليساريون، واليساريون السابقون، الذين أصبحوا يعرفون باسم الانسانويين والديمقراطويين.

لم يكتمل بعد ‘الحدث’ السوري، ومن هنا يصبح من الصعب تحليل هذا الحدث بدرجة عالية من اليقين والموضوعية، كل ما نستطيعه اليوم هو مقاربة هذا الصراع، ومحاولة فهم ما يجري ‘هناك’ على أرض السوريين.

ما طبيعة النظام السياسي الحاكم في سورية منذ ما يقرب من نصف قرن؟ يقدم نظام البعث نفسه كنظام قومي اشتراكي ديمقراطي جمهوري علماني.. إلى آخره من تلك الصفات الركيكة. بيد أنه ولا واحدة من تلك. إذ تشير الملاحظة المبنية على رصد طبيعة هذا النظام خلال سنوات سيطرته كلها، إلى أنه نظام أقرب إلى ‘المافيا’ منه إلى أي شيء آخر، وأنا هنا أستعير مصطلح سمير أمين في معرض نقاشه لتلك النظم الشبيهة بنظام الأسد. ولن أتوسع هنا في طبيعة نظام بات الجميع مدركاً لتركيبته وطبيعة ممارسته السياسية على الأرض.

اختبر السوريون عام 1982 العنف الثوري، في سياق محاولتهم اسقاط نظام الأسد، فشلوا، واختبروا حجم الضريبة الباهظة التي قدمت في أثنائه. كانت تجربة محافظة حماة، درساً لكل السوريين، وللأجيال المقبلة أيضاً.

اندلعت الانتفاضة السورية في اذار (مارس) من عام 2011، وكانت سلمية، وكنت أحد الذين شاركوا في أول مظاهرة في دمشق يوم 15-3-2011، واعتقلت على أثرها. في يوم الرابع والعشرين من الشهر ذاته، خرجت من المعتقل وكنت أشاهد بثينة شعبان التي كانت تتحدث عن الطائفية والمؤامرة ودور ‘الخارج’ في محاولته ضرب الوحدة الوطنية، بينما كانت محافظة درعا تقدم أول شهدائها في الأيام الأولى للانتفاضة.

كانت كل التهم جاهزة في حوزة نظام الأسد، بينما أجهزته الأمنية كانت تشرف على سير تطبيق تلك التهم وحسن أداء المهمة.

عام كامل على الثورة، والمنتفضون مصرون على التمسك بسلمية ثورتهم، ومدنية شعاراتها. كان عرش الأسد الابن يهتز في أثنائها، وكان ‘المثقفون’ السوريون عموماً و’اليساريون’ منهم على وجه الخصوص، منشغلين في نقاشاتهم الثقافية حول تسمية ما يجري: ثورة أم انتفاضة؟ مؤامرة أم أزمة؟ ‘شعب’ هذا الذي في الشارع أم ‘مجسمات’؟ وكانت قوى التغيير في الشارع، تحاول أن تلعب دورها في صنع لحظتها الحاسمة، لحظة التغيير التاريخية.

في بداية العام الثاني للثورة، كان يجري سجال حام بين الســــوريين: نخرج في مظاهرة، يسقط الشهداء، نخرج إلى تشييعهم، فيســـقط شــهداء جدد، ما السبيل إلى الاستمرار في ظل رفض السوريين لخيار التراجع؟

قال البعض، ومنهم الصديق عبد العزيز الخير، يجب الاستمرار في العمل السلمي، على الثورة ألا تفقد تميزها الاخلاقي بحملها للسلاح. وقال غيره بضرورة حق الدفاع عن النفس.. إلخ. واكتشفنا فيما بعد أننا لا نمتلك ‘ترف’ الخيار، وأن صيرورة الصراع ذاتها، تملي على الثوار ما يجب عليهم فعله.

في هذا السياق، سأضرب مثالاً سأحاول عبره مقاربة الوضع السوري. زملكا، مدينة صغيرة تقع في الغوطة الشرقية، على تخوم دمشق الشرقية، ويبلغ عدد سكانها المئة والعشرين ألفا تقريباً، يقول ثوار المدينة ان مدينتهم شاركت في انتفاضة شعبهم منذ الأسابيع الأولى، طبعاً هذا حديث أغلب المدن السورية، ولديهم التصوير الذي يثبت ذلك، عندما دخلت المدينة أواخر العام 2012، كانت المدينة تصنف كخط جبهة اول بيد الثوار، كانت المدينة خالية تماماً من السكان، اما المنازل فقد سويت في الأرض. وفي سياق الحديث مع من تبقى من سكان المدينة، فإن الجميع اجمع على تاريخ حمل السلاح. متى حملت زملكا السلاح ولماذا؟

أغلب الشهادات التي تمكنت من الاستماع إليها، أكدت أن المدينة استمرت في نضالها السلمي حتى منتصف العام الثاني للثورة، باستثناء بعض ‘الحركات’ الفردية المسلحة لبعض شبان المدينة.

في الواحد والثلاثين من شهر تموز (يناير) عام 2012، حدثت تلك الفاجعة التي ترسخت في ذاكرة السوريين جميعاً، حيث أقدم نظام الأسد على ارتكاب مجزرة في المدينة، مستخدماً سيارة مفخخة فجرها في تشييع أحد الشهداء، نتج عنها استشهاد ما يقارب المئة شخص من سكان المدينة.

يقرّ أغلب الشبان الذين التقيتهم، على أن الجميع كان قد اتخذ القرار في الوقت ذاته، الجميع اختار حمل السلاح على أثر تلك المجزرة، مقتنعاً أنه السبيل الوحيد للتصدي لإجرام نظام الأسد.

حجم الفاجعة كان كافياً من أجل حسم النقاش الذي كان دائراً حول الاستمرار في سلمية الثورة، أم في ضرورة حمل السلاح للدفاع عن النفس، كانت حجة الشبان مقنعة في أثنائه: طالما أننا نموت في كل الأحوال فنفضل أن نموت ونحن ندافع عن أنفسنا، هذا ما توصل له الجميع في أثنائه.

وحمل الشبان السلاح، كما دفعهم نظام الأسد إلى ذلك، وكان جميع الذين حملوه من الشبان المشاركين في المظاهرات أصلاً وفي كافة أشكال العمل الثوري السلمي الذي كان سائداً. هدمت المدينة، وشرد الأهالي، وسقط المئات من الضحايا. بينما اليوم فإن أغلب الشبان يبدون حنينهم إلى مرحلة النضال السلمي، بيد أنهم لا يعبرون عن أي ندم في خيار يرى الجميع بأن نظام الأسد وأجهزته الأمنية من دفعهم دفعاً إليه.

أزعم في هذا الصدد، أن أغلب المدن السورية مرت بتجربة متماثلة مع تجربة مدينة زملكا، وأن سياق حمل السلاح في سورية متماثل لدى الجميع.

تجلى هنا العنف الثوري باعتباره آلية مواجهة فرضتها طبيعة الصراع ذاته، وأن المسألة لا يمكن أن نحيلها إلى ‘طبيعة الثقافة’ السائدة في المجتمع السوري، ولا إلى رغبوية ما لدى نخب الثورة السورية. فهذا تحليل أقل ما يمكن أن يقال عنه انه يبتذل الواقع ومعطياته.

يتحدث بلقزيز عن نخبة سياسية تقود صراعاً عنفياً تسقط من خلاله سلطة سياسية، وتبني لنفسها سلطة شبيهة بتلك التي تم اسقاطها. هذه ‘البداهة’ البلقزيزية لا تنطبق على معطيات التجربة السورية، حيث نفتقد هنا لأبسط أشكال النخب السياسية، فمن يقود الصراع على الأرض هم شبان من عامة القوى المسحوقة، اكتسبوا مشروعيتهم عبر ممارستهم الثورية ذاتها.

لا نستطيع اليوم أن ننكر تدني مستوى الوعي الســــياسي السائد لدى الثوار السوريين، كما لا يمكن أن نغض النظر عن غــــياب بديل سياسي متبلور بدرجة كافية لدى الفئات المنتفضـــة، بيد أن ذلك لا يعدو كونه نصف الحقيقة، بينما النصف الثاني يحيل إلى نخبة سياسية ومثقفة، خذلت شعبها، وتخلت عن مهامها التاريخية في قيادة الحراك الشعبي والتعبير عنه بالأشكال السياسية المتعارف عليها. نخبة سياسية أقل ما يمكن ان نقوله عنها انها هربت في لحظة احتدام الصراع الطبقي في سورية.

‘ كاتب سوري

‘ المشاهد القاتمة لـ ‘الديمقراطية’ المسلحة، مقال للكاتب المغاربي عبد الاله بلقزيز

القدس العربي